Сенатик, или ΓΥΝΑΙΚΟΣΥΝΕΔΡΙΟΝ [583]

Сенатик, или ???????????????? [583]

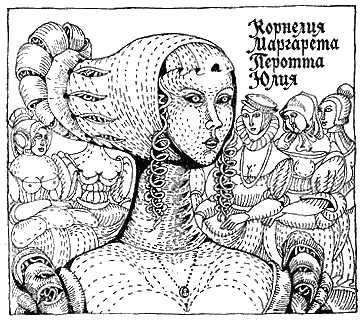

Корнелия. Маргарета. Перотта. Юлия. Катарина

Корнелия. В добрый час для нашего сословия и для всего женского государства, вы собрались сегодня и с охотою, и в большом числе. Отсюда я с величайшей надеждою заключаю, что милостивый бог вложит в душу каждой из нас мысли, которые послужат величию и благу всех. Я полагаю, всем известно, какой ущерб терпим мы оттого, что мужчины ведут свои дела, совещаясь ежедневно, а мы, прикованные к кастрюле и к прялке, забыли об общем нашем деле. Дошло до того, что государство наше полностью неустроено, и мужья видят в женах только утеху, и едва признают за нами человеческое звание. Если так будет продолжаться и впредь, сообразите сами, что ожидает нас в конце концов! Страшно вымолвить, и да избавят нас от этого небеса! К своему достоинству мы равнодушны, пусть так, — но о самой жизни ведь обязаны позаботиться! А мудрейший из царей написал[584]: «Лишь там благоденствие, где обилие советов». У епископов — свои синоды, у монашеской братии — свои соборы, у солдат — свои сходки, у воров — свои. Даже муравьи и те имеют меж собою общение. Среди всех живых существ одни лишь мы, женщины, никогда не сходимся.

Маргарета. А с мужчинами? Чаще, чем надо бы!

Корнелия. Для возражений еще не время. Дайте сперва договорить; каждая получит возможность высказаться в свой черед. В том, что мы затеваем, нет ничего нового — мы только следуем старинному образцу. Тысяча триста лет назад, если не ошибаюсь, славнейший император Гелиогабал [585]…

Перотта. Как «славнейший», когда его зацепили крюком, проволочили по всем улицам и швырнули в сточную канаву?!

Корнелия. Опять перебивают! Если поводом к одобрению или порицанию будут для нас подобные признаки, мы скажем, что Христос, которого распяли на кресте, плох, а Домициан, который умер в своей постели[586], хорош. Между тем самое страшное, что вменяется в вину Гелиогабалу, — это что он бросил наземь священный огонь, который сберегали весталки, и держал у себя в ларарии[587] изображения Моисея и Христа, которого язычники, издеваясь, называли «Хрестос», то есть «полезный». Итак, Гелиогабал постановил, чтобы, подобно тому как император в сенате совещается со своими приближенными об общественных делах, так и родительница императора, Августа, имела бы свой сенат, в котором рассматривались бы заботы и нужды женского племени и который мужчины, либо в насмешку, либо в отличие от императорского сената, прозвали «сенатиком».

Обстоятельства уже давно требуют, чтобы мы возродили этот пример, оставленный столько веков назад. Пусть никого не смущает, что апостол Павел не велит женщине говорить в собрании, которое он зовет «церковью»: он имеет в виду собрание мужчин, а у нас женское собрание. В противном же случае, — если бы женщинам надлежало всегда молчать, — зачем дала нам природа язык, подвешенный не хуже, чем у мужчин, и голос, не менее звучный? (Есть, правда, одно различие: у них голоса звучат хрипло и потому ближе к ослиному реву.) Но все мы должны отнестись к своему начинанию с той серьезностью, чтобы мужчины опять не прозвали нас «сенатиком» или же не выдумали какого-нибудь еще более постыдного имени — ведь они так любят язвить на наш счет. Впрочем, если бы можно было оценивать по справедливости их собрания, они оказались бы вдвойне и втройне женскими. В самом деле, монархи уже столько лет не заняты ничем иным, кроме войны; меж богословами, священниками, епископами и народом никакого согласия; сколько голов, столько и умов, да еще каждый непостоянен, как ни одна из женщин! Государство враждует с государством, сосед с соседом. Если бы бразды правления вручили нам, жизнь человеческая стала бы, мне кажется, намного более сносной. Быть может, женской скромности и не пристало винить столь высоких особ в неразумии, но повторить то, что написал Соломон в «Притчах», в главе тринадцатой, я полагаю, вполне дозволено: «Меж высокомерными всегда раздор, а кто обо всем совещается, теми правит мудрость».

Не хочу утомлять вас дольше этим вступлением, и чтобы все шло стройно, прилично и по порядку, прежде всего необходимо обсудить, кто должен участвовать в совете и кто не должен. Чрезмерное многолюдство будет скорее смутою, чем советом, а совещание немногих заключает в себе нечто тираническое. Я думаю, что здесь не место девицам, ибо очень многое из того, о чем может зайти речь, — не для их ушей.

Юлия. А по какой примете ты отличишь девиц? Или же девицей считать всякую, у кого веночек на голове?

Корнелия. Нет, я думаю, что принимать следует только замужних.

Юлия. И среди замужних есть девицы: те, у кого муж — скопец.

Корнелия. Ну, пусть приписана будет браку такая честь, чтобы все замужние считались за женщин!

Юлия. Но если мы не исключим никого, кроме девиц, толпа все равно останется безмерная и убудет ненамного. ·

Корнелия. Исключим и тех, что были замужем более трех раз.

Юлия. Почему?

Корнелия. Потому что им, как бы выслужившим свой срок, полагается отставка. Того же мнения я держусь и насчет тех, кто старше семидесяти. Далее, следует постановить, чтобы ни одна не говорила дерзко о своем супруге; в целом о мужчинах — пожалуйста, но и тут надо помнить меру.

Катарина. Почему нельзя даже здесь говорить о мужьях с полной откровенностью, когда о нас мужья болтают повсюду? Мой Титий, всякий раз как захочется ему повеселить гостей, рассказывает, что вытворял со мною ночью и что я ему при этом говорила; а часто и от себя многое присочинит.

Корнелия. Признаться по правде, наше достоинство зависит от мужнина: выставлять на позор своего супруга — все равно что порочить самое себя. Хоть у нас и немало причин для справедливых жалоб, однако, если взвесить все в целом, наше положение лучше мужского. Это мужчины в поисках прибытков рыщут по всем морям и землям, рискуя расстаться с жизнью; это они, если случится война, бегут на зов трубы и стоят неколебимо в боевом строю, меж тем как мы сидим в безопасности дома. Если они нарушат закон, их наказывают со всею строгостью, а нашему полу — снисхождение. Наконец, во многом от нас зависит, чтобы мужья были с нами обходительны.

Остается вынести решение, как нам сесть; иначе с нами может случиться то же, что сплошь да рядом случается с королевскими, княжескими и папскими посланцами, которые на соборах спорят и ссорятся целых три месяца, прежде чем рассядутся. Итак, я считаю, что первым должно быть благородное сословие, а внутри него первое место пусть принадлежит тем, кто благородны на все четыре четверти, следующее — кто на три, далее — кто на два, и последнее — кто на одну; позади сядут благородные на одну восьмую. В каждом из разрядов места будут назначаться по древности происхождения. Незаконнорожденные займут самые крайние места в своем разряде. Простолюдинки сядут особо. Среди них первенство будет принадлежать тем, кто богаче потомством; между равными спор решит возраст. Особо сядут и нерожавшие.

Катарина. А вдов куда денешь?

Корнелия. Очень кстати напомнила. Вдов, если у них есть или были дети, посадим с матерями семейства, а бездетные сядут с краю.

Юлия. Какое место отведешь супругам священников и монахов?

Корнелия. Это обсудим на следующем заседании.

Юлия. Как насчет тех, кто торгует своим телом?

Корнелия. Мы не позволим осквернить наш сенат такою примесью.

Юлия. Как насчет сожительниц?

Корнелия. Их сословие неоднородно, подумаем на досуге… Теперь определим, как будем голосовать, принимая постановление, — точками, камешками, живым словом, поднятием руки или расхождением[588].

Катарина. В камешках затаилось надувательство, и в точках тоже. Если будем расходиться надвое, подолами платьев поднимем тучу пыли. Лучше всего пусть каждая подаст свое мнение голосом.

Корнелия. Но голоса трудно подсчитывать. И потом, как бы собрание не превратилось в перебранку.

Катарина. А писцы на что? Они занесут на бумагу каждое слово!

Корнелия. Так, с подсчетом голосов ясно. Но как предупредить перебранку?

Катарина. Никто не будет говорить иначе, как отвечая на запрос, и только в свою очередь. Кто нарушит это правило, будет удалена из сената. Далее, если кто разгласит что-либо из здесь происходящего, будет наказана трехдневным молчанием.

Корнелия. Это о порядке заседаний. Теперь выслушайте, что именно следует нам обсудить. Первая наша забота — хранить свое достоинство, а оно, в первую очередь, заключается в нашем наряде. Мы же до такой степени небрежны, настолько в этом неразборчивы, что теперь едва отличишь благородную от простолюдинки, замужнюю от девицы или вдовы, почтенную мать семейства от продажной девки. Стыд исчез без следа, и всякая надевает на себя что вздумается. Можно увидеть женщин самого низкого происхождения и положения в платьях шелковых, переливчатых, полосатых, затканных цветами, виссоновых, золотых, серебряных, в соболях, в мадаврских мехах[589]; а между тем муж дома тачает сапоги! Пальцы унизаны изумрудами и алмазами (на жемчуг нынче никто и смотреть не хочет). Не буду уж толковать ни об янтаре, ни о кораллах, ни о золоченых туфельках. Незнатным было бы довольно, в уважение к своему полу, опоясаться шелковым поясом или обшить край платья шелковой каймой. А так — двойная беда: и свое состояние расстраивают, и смущают то сословие, которое хранит и бережет высоту своего звания. Если в колясках и носилках, отделанных слоновою костью и обитых виссоном, разъезжают простолюдинки, что остается для знатных и могущественных? И если жена обыкновенного рыцаря волочит за собой шлейф длиною в одиннадцать локтей, что делать супруге герцога или графа?

Это особенно нетерпимо потому, что мы с удивительным безрассудством то и дело изменяем свой наряд. Прежде позади макушки поднимались рога, и с них свисал платок: этот убор отличал знатных женщин от простых. Потом знатные — чтобы все было розно и несходно — стали носить шляпы, отороченные белым в черных пятнах мехом. Толпа тут же переняла. Знатные снова изменили наряд и стали носить покрывала черного виссона. Женщины из толпы не только дерзнули этому подражать, но и прибавили золотую бахрому, а после — и самоцветы. В прошлом у знатных было в обычае волосы со лба и с висков зачесывать на макушку. Но недолго удалось им сохранять этот обычай — скоро ему уже следовала любая. Тогда они опустили волосы на лоб — и снова простолюдинки ринулись следом. Когда-то свиту имели только знатные; один из свиты бывал хорош собою и всегда протягивал руку госпоже, если та хотела подняться, правой рукою поддерживал ее левую, идя обок. Честь эта не принадлежала никому, кроме женщин хорошего происхождения, теперь же ее присвоили все замужние дамы сплошь, да еще в сопровождающие берут кого попало, и шлейф за ними несет кто попало.

Когда-то лишь знатные приветствовали друг друга поцелуем, и к поцелую допускали не всякого, даже руку протягивали не всякому. Теперь от мужчины разит кожей, а он рвется получить поцелуй от женщины из самой лучшей семьи. И в браках достоинство не соблюдается нисколько. Патрицианки выходят за плебеев, плебеянки — за патрициев, и на свет появляются помеси. Нет женщины настолько низкого рода, чтобы она побоялась употребить все краски, которые и у знатных в употреблении. Между тем простолюдинки должны бы довольствоваться свежими пивными дрожжами, или свежим соком древесной коры, или еще чем-нибудь недорогим, а румяна, белила, сурьму и прочие изысканные краски оставить женщинам знатным. А в застольях, в общественных шествиях — какой беспорядок! Часто случается, что жена купца не удостаивает уступить место женщине благородной как с отцовской стороны, так и с материнской.

Итак, само стечение обстоятельств уже давно требует от нас твердого решения. Это легко может быть улажено между нами, потому что касается только женского племени. Но есть и другое, о чем придется вести переговоры с мужчинами, которые не ставят нас ни во что, считают чуть ли не прачками и кухарками и все дела вершат сами, по собственному усмотрению. Мы согласны уступить им общественные должности и военные заботы. Но можно ль терпеть, что на щите герб супруги занимает левую сторону, хотя бы она даже втрое превышала знатностью своего супруга?! Далее: когда женят или выдают замуж детей, справедливо, чтобы и мать имела право голоса. А быть может, мы и того добьемся, чтобы и нам исполнять общественные обязанности — разумеется, если они исполнимы внутри городских стен и без оружия.

Вот в основном все, о чем, как мне представляется, стоит совещаться. Поразмыслите об этом покамест наедине, а после по каждому вопросу мы вынесем сенатское постановление. Если же кому придет на память еще что-либо, пусть сообщит завтра: мы будем собираться ежедневно, пока не завершим всех дел. У нас будет четверо писцов — разумеется, женщины, — которые будут записывать все речи, и две распорядительницы: они будут давать слово и лишать слова. Настоящее заседание да имеет силу учредительного.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Сенатик, или ΓΥΝΑΙΚΟΣΥΝΕΔΡΙΟΝ[876]

Сенатик, или ????????????????[876] Корнелия. Маргарета. Перотта. Юлия. Катарина.Корнелия. В добрый час для нашего сословия и для всего женского государства, вы собрались сегодня и с охотою, и в большом числе. Отсюда я с величайшей надеждою заключаю, что милостивый бог вложит в душу