§ 2. Исследования проживаемого времени и проживаемого пространства

§ 2. Исследования проживаемого времени и проживаемого пространства

Отправной точкой феноменологии шизофрении у Минковски, так же как у всех представителей феноменологической психиатрии, является совершенно своеобразное толкование понятий «норма» и «патология». Он настаивает на том, что психическое заболевание не является недоразвитием психического, но существует как другое психическое, отличное от нашего. Противопоставляя понятия «быть больным» и «отличаться», он отмечает, что «мы ставим на место „недоразвитый“ (moins) термин „отличный“ (diff?remment)»[549], и заменяет количественный критерий психопатологии качественным, отношения «больше-меньше» отношением «по-другому», называя последнее феномено-психопатологическим отношением. Анализируя клинический случай одного из своих пациентов, Минковски пытается ответить на вопрос: «где, в каком точно месте расходится наша и его психика», и указывает, что это приводит к необходимости изучения феноменологических данных. Он ставит под сомнение то, что шизофрения представляет собой лишь расстройство восприятия и суждения, и пытается дать феноменологический анализ шизофренической депрессии.

25 ноября 1922 г. в Швейцарском психиатрическом обществе в Цюрихе Минковски делает доклад о случае шизофренической депрессии, а в 1923 г. публикует клинический отчет[550], который затем ложится в основу его книги «Проживаемое время». Книга состоит из двух частей: первая посвящена феноменологическому исследованию времени, вторая – пространственно-временной структуре психических расстройств.

Минковски начал исследования времени за двадцать лет до выхода книги. В 1914 г., накануне мобилизации, он уже заканчивал изучение существенных элементов времени-качества (temps-qualit?). «Выражение „время-качество“, – пишет он, – показывает исключительное влияние, которое уже в то время оказало на меня творчество Бергсона. Затем это влияние только вырастало»[551]. Но Первая мировая война и мобилизация на несколько лет отсрочили продолжение исследований. В 1915 г. Минковски намечает два направления исследований: одно по фундаментальным основаниям жизненного порыва, другое – по памяти и забыванию, а зимой 1916–1917 гг. занимается исследованием феноменологии смерти. После окончания войны он составляет подробный план своего будущего обширного труда, который должен был называться «Как мы переживаем будущее». Но этот труд так и не был написан.

Ж. Лакан в 1935 г. в своей рецензии напишет: «Честолюбивая и двусмысленная работа. Такое впечатление возникает у читателя, закрывшего книгу»[552]. Двусмысленность, как отмечает достопочтенный критик, проявляется уже в самом делении на две главы, каждая из которых двусмысленна по-своему. Первая, посвященная феноменологическому исследованию времени, несмотря на феноменологический аппарат, не содержит достаточного обоснования тех метафизических постулатов, которые в ней выдвигаются. Вторая – о пространственно-временной структуре психических заболеваний – содержит весьма ценные для клиники разборы случаев, но своей остротой обязана тому влиянию, которое оказывает на наблюдателя.

Но Лакан тем не менее не так жесток в своей критике. Он признает, что «для современной психиатрии во Франции такая работа имеет исключительную важность»[553]. Он отмечает, что психиатрия представляет собой ритуальную деятельность, в которой все заранее предопределено: открытия прогнозируемы, научные понятия шаблонны, точность зависит от системы терминологии. Лишь некоторые психиатры могут преодолеть косность научной психиатрии, и именно те из них, которые достаточно сведущи в философии, поскольку именно она «парализует психологию врачей и ведет к ее преодолению, очищая терминологию». Именно философия, по мнению Лакана, и помогла Минковски «подмечать действительную сущность фактов, которые впоследствии ему предлагал повседневный клинический опыт»[554].

В начале своей работы «Проживаемое время» Минковски пишет: «Проблема времени и пространства – центральная проблема психологии, философии и, скажу больше, – всей современной культуры. Как двигатель глубоких конфликтов нашего существования ее необходимо пристальнее исследовать каждому из нас»[555]. Для подобного исследования Минковски и привлекает феноменологию. Совмещение психиатрии и философии, на его взгляд, ничуть не вредит самому исследованию. «Психиатрия, – пишет он, – приближает нас к жизни: она может вырабатывать коррективы не для философского мышления, но для философа, который им владеет…»[556]. Применение феноменологии в психопатологии делает феноменологические размышления более «осязаемыми», это помогает проверять феноменологические данные и дополнять их, обращая внимание на те моменты, которые до этого оставались в тени. В области психопатологии феноменология также дает понять, что психическая жизнь может существовать и при отсутствии «нормальных» структур и отношений. Такое совмещение позволяет более глубоко понять и расширить уже имеющиеся знания о времени: «Патологическое показывает нам, что феномен времени и, вероятно, также феномен пространства имеются и структурируются в болезненном сознании, их непохожесть на те, о которых мы обычно размышляем, подчеркивает существенные черты этих феноменов, которые по причине близкого расстояния, отделяющего нас от них в жизни, остались бы незамеченными или считались совершенно естественными»[557].

Наука не уделяет должного внимания проживаемому времени, ограничиваясь лишь временем измеряемым, временем как количеством, или, по выражению Бергсона, «временем, уподобленным пространству». Но, как считает Минковски, ни идея измеряемого времени в области нормы, ни идея дезориентации во времени в области патологических явлений не касаются переживаемого времени. «Используя для времени те же методы, что и для интеллегибельного пространства, – пишет он о науке, – она, как показал Бергсон, сразу же лишает его всех естественных сокровищ. И по мере того, как она прогрессирует, по мере того, как она формулирует все более и более всеобщие законы, она только и делает, что отдаляется от живого источника, из которого она произошла, чтобы прийти в конечном счете к концепциям, которые являются лишь последовательным выражением этого все возрастающего „абстрагирования“ от реальной жизни»[558].

Еще одна причина невнимания к таким феноменам, как пространство и время, – увлечение рационализмом или эмоциональностью, общим для которых является разделение психики на части и невнимание к человеческой целостности. Описывая это состояние психиатрии, Минковски вскрывает и те черты, которые были характеры для психологии и философии, поэтому позволим себе привести это высказывание полностью. Он указывает: «Реакция на господство аффективной психологии не могла, однако, появиться в один день. Возникнув как оппозиция рационализму, эта психология полностью от него так и не освободилась. Ставя аффективную сущность на место сущности мыслимой, она, так же как это делал рационализм, подчиняла психическую жизнь одной из ее функций и оставалась настолько же верной принципу разделения и раздробленности, насколько была мила логическому мышлению. Поэтому эмоциональность была рационализована, и это открыло двери для тех концепций, которые, ссылаясь на психогенез, неизбежно должны были привести к энергетической и материалистической теории человеческой души…»[559]. Именно поэтому необходимо отбросить все концепции, разделяющие человеческую психику на части, и обратиться к человеческой целостности, в чем, на его взгляд, могут помочь бергсонизм и феноменология.

Основанием своих исследований времени Минковски избирает концепт живой длительности Бергсона, которая в отличие от мыслимой длительности (содержащей несколько мыслимых точек) наделена постоянной единой организацией. «…Живая последовательность, хотя и включает „двойное бытие“ (?tre deux), не содержит для этого двух различных постоянно сменяющихся последовательностей»[560]. Понятия, которые здесь Минковски напрямую заимствует у Бергсона – «время-качество» и «пространство-качество». Философ противопоставлял время-качество времени-количеству как применению принципов пространственности ко времени и, говоря о первом, вводил центральное для своей философии понятие длительности. Логика образования этого понятия у Бергсона чрезвычайно важна для понимания сути патологических трансформаций у Минковски, поэтому я остановлюсь на ней подробнее.

Анализируя механизмы возникновения глубоких чувств и сильных душевных эмоций (страха, гнева, отвращения), Бергсон выдвигает предположение о том, что приписываемое им усиление или уменьшение интенсивности представляет собой смену различаемых внутри одной эмоции качественных состояний. «Степени интенсивности эстетического чувства, – подчеркивает он, – таким образом, соответствуют изменениям состояния, происходящим в нас, а степени глубины – большему или меньшему числу элементарных психических фактов, смутно различаемых нами в основной эмоции»[561]. По Бергсону, чем интенсивнее чувство, тем оно сложнее и многосоставнее, тем большее количество элементов оно содержит. Сам Бергсон свою теорию качественных изменений противопоставлял психофизиологии ощущений Фехнера, утверждавшего существование порога ощущений и возможность нарастания их количественной интенсивности. Минковски переносит эту теорию качественных изменений в сферу психопатологии и благодаря ей преодолевает понимание психической патологии как количественного изменения психической деятельности, например, как недоразвитие психического или его деградацию. Он отбрасывает идею Бергсона о нарастании качественного своеобразия и сложности ощущения и оставляет лишь сам факт возникновения иного качественного состояния и качественного своеобразия.

Несмотря на заимствования, концепции времени Минковски и Бергсона отличны. Развивая идеи Бергсона, Минковски актуализирует методологическое противоречие. Существует, отмечает он, два пути исследования времени: можно постулировать плотный и устойчивый характер времени, его связь с биологическими феноменами, как это делает Бергсон в своей «Творческой эволюции», метод здесь будет связан с общим исследованием фактов природы, но можно и проводить исследование в области чистых явлений. Эти два пути, по его мнению, вскрывают существующее противоречие между временем и пространством, интуицией и логическим мышлением. Феномены пространства и времени имеют для него две стороны: нерациональную сторону и сторону, которая предстает перед нашими глазами одной или несколькими сущностями, и которую мы пытаемся зафиксировать нашей мыслью.

Бергсон говорит о «чистой длительности», в то время как Минковски – о «чистом времени», и само выражение «проживаемое время» (temps v?cu) не имеет аналогов у Бергсона. Тем не менее у философа уже содержатся потенции того, что становится у Минковски «проживаемым временем» (и мы уже касались этого факта). Так, в работе «Творческая эволюция» он пишет: «Мое состояние души, продвигаясь по дороге времени, постоянно набухает длительностью, которую она подбирает: оно как бы лепит из самого себя снежный ком»[562]. Бергсон подчеркивает, что время как последовательность – «это уже не область мысли, но область переживания»[563]. Время как область переживания и превращается у Минковски в «проживаемое время».

Время представляется как живая последовательность и живая длительность, пространство – как живая непрерывность. Время и пространство образуют пространственно-временную взаимосвязь (solidarit? spatio-temporelle), подобную органо-психической [564]. Минковски ищет то, что может соединить время с пространством, те явления, которые будут, с одной стороны, иметь временной характер и оставаться неуловимыми для логического мышления, а с другой стороны, являться носителями рационального порядка, позволяющего приблизить их к пространству.

Основанием и стержнем направленности жизни для Минковски является будущее, оно придает жизни динамизм и есть наиболее устойчивая из всех временных ориентаций. Он пишет: «В то время как настоящее, разворачиваясь, оказывается более или менее мимолетным, в то время как прошлое постепенно отдаляется от нас, будущее не изменяется, по крайней мере, не меняется целиком»[565]. Поэтому именно будущее формирует перспективу жизни, ее горизонт. Стремясь ответить на вопрос о том, как мы переживаем будущее, Минковски выделяет шесть феноменов, распределяя их по трем уровням:

1) Деятельность и ожидание

Деятельность направлена в будущее и содержит фактор будущего, поскольку в своей деятельности человек направлен вперед и создает будущее перед собой, и фактор личности как активной личности или личности, ориентированной к будущему. Деятельность эмоционально нейтральна и не связана ни с чувством слабости, ни с чувством власти. При этом она никогда не прекращается, не останавливается и не фиксируется, и таким образом касается непосредственного будущего. В этом процессе обозначается «сфера деятельности», связывая переживаемое время с переживаемым пространством.

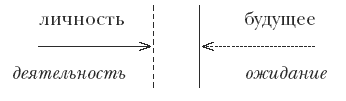

Феномен, который противостоит деятельности, но одновременно разворачивается в том же плане, Минковски обозначает как ожидание и выражает различия деятельности и ожидания следующей схемой:

Если в деятельности человек направлен к будущему и всячески стремится к нему, то в ожидании он поворачивает будущее в противоположном направлении и видит, как будущее со всей стремительностью двигается ему навстречу и ждет, когда оно станет настоящим. Поэтому ожидание первоначально связано с тревогой и страхом. В ожидании наблюдается сужение существования, в то время как в деятельности – его расширение. Ожидание, как и деятельность, связано с непосредственным будущим, но в дополнение к этому содержит элемент мгновенности: в нем становится видно, как мгновения времени следуют друг за другом, как исчезают и личность, и время, а остаются лишь эти сменяющие друг друга мгновения. И это еще ближе, чем деятельность, приближает человека к живой длительности.

2) Желание и надежда

Желание и надежда идут дальше деятельности и ожидания, превосходят их, отдаляя ближайшее будущее и расширяя временную перспективу. Они аффективно окрашены и связаны всегда лишь с положительными эмоциями. В желании, как и в деятельности, человек направлен в будущее, но оно оказывается более обширным и теряет характер непосредственного будущего. В рамках желания возможны выход за границы реальной деятельности и реального будущего и преодоление временных рамок, в том числе и рамок жизни. Поэтому радиус охвата желания значительно больше. Надежда предполагает ту же, что и ожидание, направленность «будущее-настоящее», но будущее здесь богаче и несет большее количество «обещаний»[566].

3) Молитва и моральный поступок

Молитва, как считает Минковски, – это реакция защиты нашего существования от угрозы и, в отличие от других религиозных и мистических состояний, всегда направлена в будущее. Она простирается дальше желания и надежды и достигает не только далекого будущего, но и выходит за пределы времени и пространства, имея дело с абсолютным горизонтом. В молитве человек обнимает поток, двигающий будущее, сталкиваясь с вечностью. Одновременно в молитве время располагается настолько близко к человеку, что он видит его с особой четкостью. Молитва, по убеждению Минковски, представляет собой живую целостную интериоризацию, поскольку здесь человек отходит от окружающего будущего и погружается в самого себя, достигая центра своего существования. И одновременно она – живая всеобщая экстроспекция, поскольку наличествует и преодоление мира, реализация центра существования.

Молитва представляет собой высший уровень надежды и ожидания, молясь, человек и надеется, и ожидает одновременно.

В моральном акте же все предыдущие разновидности переживания будущего получают смысл, поскольку он создает опору жизни. Моральный акт, по Минковски, неуловим и «парит» выше жизни. Будущее при этом предстает как осуществление наиболее высокого в каждом человеке, к нему движется человек, но оно, как и в молитве, достигает бесконечности, задавая постоянное движение к идеалу.

Еще одним понятием, которое Минковски заимствует у Бергсона, является понятие жизненного порыва. На взгляд Минковски, феномен жизненного порыва неизменно возникает при сопоставлении будущего с понятием направления. Этот феномен он, в противоположность Бергсону, изолирует от сферы биологических фактов и пытается использовать для толкования явлений жизни конкретного человека. В работе «Меланхолия и мания» Бинсвангер напишет об этом концепте: «У Минковски отправной точкой его феноменологического исследования случая меланхолии является не вполне определенное бергсонианское понятие жизненного порыва, направляющего всю нашу жизнь к будущему. И это именно то, почему проблема времени приводит к исследованию структуры человеческой личности. Достаточно, чтобы жизненный порыв, поддерживающий здание человеческой личности, начал колебаться или ослабевать, чтобы все здание пошатнулось»[567].

Минковски вслед за Бергсоном отмечает тот факт, что жизненный порыв формирует горизонт жизни, он направляет ее во времени в будущее. Именно благодаря жизненному порыву, на взгляд Минковски, мы знаем, что будущее существует, и ориентируем себя во времени. Жизненный порыв отыскивает как направление, так и цели, он создает форму деятельности, ее атмосферу, вне которой она не может реализовываться. Но одновременно он не исчерпывается достигнутыми целями, поскольку никогда не принадлежит прошлому, но всегда направлен в будущее и постоянно ищет новые задачи. Именно поэтому относительно жизненного порыва существует асимметрия прошлого и будущего. Проживаемое будущее обладает для человека первостепенным значением по сравнению с прошлым, поскольку именно оно несет созидательный фактор.

Кроме направленности в будущее у жизненного порыва есть и еще два свойства: во-первых, целостность, обусловливающая связность потока времени, единую направленность жизни, а во-вторых, неотделимость от человека. Человек не движим жизненным порывом, не подчиняется его воле, все человеческие силы, все существо направлено к будущему, и он спонтанно реализует полноту жизни. Жизненный порыв обеспечивает рост и развитие, образуя ткань истории. «… Именно этим постоянным движением вперед, – пишет Минковски, – жизненный порыв всегда уносит нас на своих мощных крыльях вперед, по ту сторону смерти»[568].

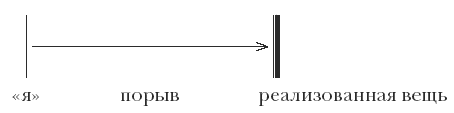

Жизненный порыв прочерчивает личную линию нашей жизни, задавая ориентиры личному порыву (?lan personnel). Личный порыв в отличие от жизненного реализуется в сфере опыта, поэтому в его отношении ключевыми являются слова «я» (личность) и «реализация». Здесь также неизменно появляется «реализованная вещь» (chose r?alis?e): личный порыв направлен от «я» к «реализованной вещи» и соединяет их. Минковски изображает эту взаимосвязь следующим образом[569]:

Он подчеркивает, что эта схема безусловно не отражает личный порыв, поскольку он не поддается обычному разложению на части. Однако она подчеркивает его существенные элементы, реализующиеся и присутствующие в едином порыве к будущему: я и вещь. Будущее следует за личным порывом как тень, которая концентрирует в себе сам смысл жизни. Необходимо отметить, что у Минковски личный порыв имеет не субъективный, а надындивидуальный характер, он играет роль в общей жизни. Именно в этой роли и в надындивидуальном характере личного порыва, раскрывается существование человека. Личный порыв, тем самым, возникает из глубокого, внутреннего источника человеческой экзистенции. Развивая свою личность и реализуя свой личный порыв, человек осуществляет общую цель своего существования, некую порученную ему миссию. Он чувствует абсолютную ценность того, что стремится осуществить в жизни, и несет в себе понятие духовного соучастия со всем остальным миром[570]. Личный порыв оказывается отмеченным печатью неделимой двойственности: он одновременно направлен на утверждение и реализацию как личного, так и общего будущего. Минковски пишет: «В надындивидуальном факторе нерациональная сторона будущего выражается как разделенная надвое – нечто вроде раздвоения „я“, вроде проекции образа „я“ в десятикратном размере за пределы себя. ‹…› Взятая сама по себе, эта глубина кажется практически безликой и все же, одновременно с этим, когда мы стремимся отдать миру, что есть в нас наиболее личного, мы ощущаем, что наш порыв исходит из глубины нашего бытия»[571].

Эту неосознаваемую глубину бытия Минковски предлагает называть бессознательным и определяет как то, что по причине своего динамичного и живого характера может быть разделено и выражено лишь в сознательных элементах статической природы. В этом смысле, подчеркивает Минковски, можно говорить о сознании бессознательного. Он пишет: «Именно бессознательное, на первый взгляд, неопределенное и неясное, оказывается настоящей опорой, перводвигателем нашего личного порыва…»[572].

Все перечисленные выше характеристики личного порыва (надындивидуальный фактор и фактор глубины) – это характеристики со стороны «я», со стороны «реализуемого» таковыми оказываются факторы интегрирования и материальности. Реализованное представляет собой «произведение» (?uvre) в широком смысле. Оно имеет транссубъективный характер и включается в окружающий мир вместе с произведениями других. В процессе вхождения в окружающий мир произведение обретает свою форму, отрываясь от своего носителя, оно становится реальным, осязаемым, действительным, по выражению Минковски, материальным. «…То, во что оно включается, – пишет он, – есть нечто постоянно движущееся и живое. Оно включается в грядущий мир. ‹…› В момент завершения произведение отрывается от меня и продолжает свою собственную жизнь»[573]. Произведение непредсказуемо, поскольку результаты реализации личного порыва предвидеть невозможно. Благодаря произведению человек проникает в сферу неизвестного и расширяет границы своей жизни. Кроме того, произведение относительно, поскольку законченное произведение всегда двигает к новому. «Свершившееся произведение порождает в нас лишь желание продвигаться вперед со знанием того, что у последующих произведений также будет относительный характер»[574], – указывает Минковски.

Экспансия личного порыва сопровождается особым положительным чувством – удовлетворенностью или удовольствием. Человек испытывает это чувство, когда заканчивает действие, принимает решение, т. е. когда его личный импульс достигает своей цели. Противоположным этому чувством является сенсорная боль, возникающая, по мнению Минковски, как установка по отношению к окружающему миру при действии приближающихся вплотную внешних сил, которым человек вынужден подчиняться, блокируя свой личный порыв[575]. Поэтому боль противостоит экспансии, человек больше не может быть открытым внешнему миру и оставить в нем свой след, на человека как бы набрасывается весь мир, он становится враждебным, захватывает, а жизнь начинает строиться по шаблону феномена сенсорной боли.

При шизофрении все выглядит несколько иначе. Личный порыв становится чрезмерно сильным, возникает желание создать что-то исключительно личное, но произведение при этом не становится более революционным и оригинальным, а наоборот, ухудшается, десоциализируя поведение больного. Следовательно, личный порыв определяет структуру опыта так же, как жизненный порыв устанавливает структуру жизни.

В своей статье Лакан не обойдет этого важнейшего, на его взгляд, для Минковски и всей французской психиатрии понятия структуры. По его мнению, структура проявляется в той формальной связанности, которая выступает в различных формах болезненного сознания, соединяющих воедино сознание «я», предмет и личность. Структура пронизывает реальность опыта и жизни, она обусловливает форму поведения, личности, сознания и обнаруживается за этой формой. Таковым является жизненный порыв как творец любой живой реальности и формообразующий принцип живого будущего[576].

Разумеется, что при таком исключительном внимании ко времени Минковски трактует психическую патологию как следствие изменения темпоральности. Анализируя случай одного из своих пациентов с амбивалентной депрессией, он подробно разбирает расстройство времени в депрессивных состояниях. Этот больной примечателен тем, что сам называет себя «больным времени», и все симптомы его расстройства, действительно, проявляются преимущественно в отношении времени.

У этого больного нарушается феномен живого синхронизма между его деятельностью и окружающим будущим, вследствие чего он не только отбрасывается назад по отношению ко времени, но и само время утрачивает свой обычный ритм, теряет размеренность и всякий смысл. Он испытывает ощущение расхождения с окружающим будущим, словно двигается в противоположном направлении, вразрез с потоком времени. А само время бежит для него с «ужасающей» быстротой, возвращаясь к своей элементарной и хаотичной форме и превращаясь в вихрь, сметающий все на своем пути.

Нарушение живого синхронизма выражается и в еще одном феномене – в утрате чувства соучастия в современности и в окружающих больного событиях. Это является следствием того, что время теряет свою наполненность, свою ценность. «Обладая динамичной природой, – пишет Минковски о чувстве соучастия, – оно напрямую зависит от живого времени и связывается с ощущением солидарности с окружающим будущим, синхронного движения с ним»[577]. В случае утраты этого чувства соучастия больной не испытывает ощущения включенности в окружающие события, причем даже в те, которые касаются его напрямую. Вспоминая Бергсона, Минковски говорит, что больной не может проживать то, что существует «вновь в каждый момент истории». «В пространстве мы ищем подобное и идентичное, во времени мы проживаем новое и непохожее»[578], – пишет он. Это состояние больного отличается от скуки, поскольку в скуке монотонность проживается, здесь же она навязывается ему.

Утратив переживания динамизма, больной теряет ощущение движения. Он не может выстроить наблюдаемые им визуальные образы в потоке времени и не может ощутить их изменение. Только в молчании и спокойствии он способен установить хоть какой-то контакт с окружающим миром. Он утрачивает динамичную функцию интегрирования, и возникает ощущение жизни в мгновении, поскольку связь между прошлым, настоящим и будущим исчезает. В этом случае может появляться лишь статичный элемент воспоминания, отдельные образы, причем смешанные с таковыми из настоящего.

Минковски подчеркивает, что в основе сознания времени лежат динамический и статический компоненты, которые в нормальной жизни тесно взаимосвязаны. В патологических состояниях в этом совершенном синтезе появляется трещина, и эти компоненты начинают существовать в виде двух различных принципов. Фактически больной не может объединить то, что в нормальной жизни не может существовать раздельно. Вследствие утраты динамического компонента времени изменяется будущее. Нарушается функция планирования и исчезает направленность вперед, на достижение новых результатов.

Кроме своей традиционной интерпретации, Минковски в анализ случая данного больного вводит новое понятие, заимствованное им опять-таки у Бергсона, – органо-психическая солидарность. Он подчеркивает, что существование человека не является лишь раскрытием его «я» в его материальной ценности, но и одновременно не является раскрытием этого же «я» в его психическом и духовном аспекте. Поэтому основным в новом понятии, по его мнению, является слово «солидарность», поскольку «нет в „я существую“ органического и психического и их сочетания, есть лишь солидарность, которая содержит как в зародыше два различных направления»[579]. Эта органо-психическая солидарность и страдает у его больного. С одной стороны, он ощущает усиленную материальность, жалуясь на то, что является лишь едой и вместилищем внутренностей, а с другой, чувствует себя «нематериальным и воздушным». То же нарушение наблюдается и в отношениях с окружающим миром: с одной стороны, больной понимает, что он ощущает себя одиноким и отдаленным от мира, а с другой – высказывает идеи влияния на него. Больной, как мы видим, неспособен синтезировать два фактора, которые в нормальной жизни тесным образом взаимосвязаны. Такое явление Минковски называет болезненным дуализмом (dualisme morbide), отмечая, что «нормального дуализма не существует и что дуализм в жизни может быть только патологическим»[580].

Любопытно, что характерный для философского рационализма дуализм превращается у Минковски в патологический. Традиционная философия, отмечает он, часто приходит к своим всеобщим концепциям путем разделения на части, она говорит о материализме, спиритуализме, солипсизме. Но в этом случае она, по его мнению, исключает из непосредственных данных существование других индивидов и допускает, что производимое ею разделение ничего не меняет в проживаемом «я». «Именно психопатология, – пишет он, – должна расставить вещи по местам. Такие случаи, как случай нашего больного, показывают нам, что такое проживаемый материализм. Они доказывают, что жизнь не знает ни сложения, ни вычитания, и что она никоим образом не сводится к арифметике; когда нарушение касается органо-психических отношений, речь не идет ни о разделении, ни о вычитании, но о значительном и очень глубоком изменении всей структуры жизни. К тому же, аутистический мир шизофреника является, возможно, лучшим ответом на постулат солипсизма. Я практически уверен в том, что различные психопатологические синдромы экспериментально реализуют настоящие философские системы, демонстрируя их противоречие с непосредственными данными жизни»[581].

Вследствие угасания личного порыва искажается также и установка по отношению к будущему: утрачивается переход из прошлого и настоящего в будущее. При этом факты и жизненные события перестают быть основой этого перехода. Нарушается восприятие времени как единого целого, как течения, оно раскалывается на изолированные фрагменты. Следствием такого восприятия становится то, что дни переживаются монотонно и однообразно, поскольку каждый день сохраняет свою независимость, не включаясь в единый поток времени. Минковски пишет о больном, которого он наблюдал: «Каждый день жизнь начиналась заново, она была похожа на одинокий остров в сером море уходящего времени. Что было сделано, прожито, сказано, больше не играло роли в жизни, потому что не было желания идти дальше»[582]. Существенным элементом такого переживания времени является и то, что будущее становится заблокированным каким-либо неминуемым разрушительным событием.

Следствием блокировки будущего является и возникновение чувства вины. Минковски настаивает на том, что добро и зло являются такими же асимметричными чувствами, как удовольствие от реализации жизненного импульса и сенсорная боль. Ошибка или злодеяние сохраняются в памяти, оставляя неизгладимый след. Именно поэтому зло статично, и достаточно оглянуться назад, чтобы его увидеть. Добро же, наоборот, всегда динамично и направлено в будущее. От добрых поступков или позитивных достижений остается лишь ощущение того, что в будущем можно сделать еще лучше, превзойдя уже совершенное. Когда будущее блокируется, воспоминание о хороших поступках исчезает, поскольку оно динамично и не хранится в прошлом. Остается лишь память об ошибках, и возникает чувство вины.

В своей работе «Проживаемое время» Минковски не останавливается лишь на времени, он предпринимает попытку очертить феномен проживаемого пространства. Он совершенно справедливо указывает, что проблема проживаемого пространства оказалась отодвинута на второй план. «Исследования времени, – пишет он, – вдохновляясь творчеством Бергсона, брали за точку отсчета фундаментальную оппозицию живого и мертвого, интуиции и интеллекта, и наконец, времени и пространства. Именно эта оппозиция особенно выделяла феномен времени, проживаемого во всей своей специфичности, в то время как пространство, наблюдаемое лишь в своем математическом и рациональном аспекте, использовалось в качестве – извините за выражение – урода (repoussoir)»[583].

Однако, как подчеркивает Минковски, наравне с проживаемым временем существует и проживаемое пространство, не сводящееся к геометрическим отношениям, а связанное с протяженностью и перспективой, в которой разворачивается жизнь человека. «Мы живем и действуем в пространстве, и именно в пространстве проходит как наша личная жизнь, так и коллективная жизнь человечества»[584], – отмечает он. Поэтому, на его взгляд, проблема нерационального, аматематического и агеометрического пространства не менее актуальна, чем проблема времени.

Проблема пространства представляется исследователю даже более сложной, чем проблема времени. Это связано с тем, что при изучении пространства у нас нет того контрастного фона, функцию которого само пространство выполняет по отношению ко времени. Поскольку эту роль в случае нерационального пространства не может выполнять пространство геометрическое, такое исследование теряет свои ориентиры. Но Минковски и здесь использует характерный для всех феноменологических психиатров прием: лучшим способом исследования пространства является изучение изменений, которые могут с ним произойти, и поиск через них того порядка, который этим изменениям предстоит. Конечно же, имеются в виду исследования патологических модификаций.

Проживаемое пространство для Минковски выражается в векторе «Я здесь – сейчас», и поэтому его центральным феноменом становится расстояние. Исследуя его в противоположность физическому расстоянию как интервалу между двумя точками измеримого пространства, Минковски вводит понятие проживаемого расстояния (distance v?cue), или расстояния-качества (distance-qualit?). Проживаемое расстояние – это расстояние, которое соединяет человека с жизнью, но и отделяет от нее, т. е. то, что обеспечивает соприкосновение и независимость. Это свободное пространство, в котором беспрепятственно разворачиваются деятельность и жизнь человека. Проживаемое расстояние отличается от геометрического, поскольку носит чисто качественный характер. Оно сопротивляется преодолению и не может быть преодолено, потому что движется вместе с человеком, оно не возрастает и не сокращается с удалением или приближением объектов, у него нет границ: оно может быть одинаковым и в безбрежной пустыне, и на многолюдной улице. У него, заключает исследователь, нет нечего количественного.

Описывая проживаемое расстояние, Минковски обращается к тому, что обычно называют визуальным пространством, а точнее, к его освещенности (clart?). Именно освещенность, по его мнению, очерчивает горизонт жизни, то, где проходит жизнь человека и окружающих его существ и происходит контакт с окружающим будущим путем проживаемого расстояния. Еще одно понятие, которое он связывает с проживаемым пространством, – это широта жизни (ampleur de la vie), отмечающая все происходящие с нами события. Широта жизни связана с богатством и разнообразием индивидуальных жизненных проявлений и обнимает индивидуальные живые расстояния, расстояния индивидуальных возможностей, и создает из отдельных людей коллектив, позволяя каждому прожить в его пространстве собственную жизнь.

Разница между светлым и темным, как считает Минковски, как раз и является решающей в возникновении патологического галлюцинаторного мира[585]. Он отмечает, что, располагаясь в светлом пространстве, человек видит и ощущает вещи, функционирует свободно и общается с другими. Материальность светлого пространства отступает на второй план и стирается перед материальностью функционирующих в нем вещей. Именно на основании светлого пространства выстраивается пространство социальное. В противоположность этому темнота оказывается более материальной, чем ясное пространство, и не является лишь отсутствием света, но содержит в себе позитивные характеристики. Поэтому темное пространство непосредственно взаимодействует с человеком, в отличие от светлого пространства сжимает и пронизывает его. Человек остается с этим пространством один на один. Его неясность приводит к возникновению ощущения «тайны», «темной силы», которая поглощает человека. В патологических, в частности, в галлюцинаторных состояниях, по мнению Минковски, происходят и изменения отношений между светлым и темным пространством. Эти два пространственных мира накладываются друг на друга, что и приводит к сосуществованию в жизни больного двух различных миров: темного мира галлюцинаторной патологической реальности и светлого мира нормального сосуществования в окружающем его мире.

В психической патологии жизненная сфера блокируется в темпоральном измерении, тогда как в пространственном она становится бесконечной. У людей с нормальным личным порывом все выглядит наоборот: их жизненная сфера ограничивается в пространстве, но во времени расширяется до бесконечности. Кроме того, следствием угасания личного порыва становится неспособность и невозможность спроецировать его на других людей и окружающие предметы, поэтому для таких пациентов люди теряют индивидуальность, а предметы – свои особенности. При взаимодействии двух указанных черт (бесконечность пространства и потеря индивидуальности людей и предметов) происходит следующее: различия между объектами стираются, объекты сливаются воедино и, поскольку жизнь строится по шаблону феномена сенсорной боли, это получившееся единство (и объекты, и все люди) «набрасывается» на пациента. Он оказывается один на один с враждебным миром.

Как видно, анализ пространства и времени как структурный анализ психической патологии для Минковски, философствующего психиатра, стоит на первом месте. В связи с этим возникает любопытный вопрос: какие же эти пространство и время – кантианские или бергсонианские? С одной стороны, сама возможность патологической модификации структурного уровня существования предполагает их кантианское понимание и однонаправленный вектор «структурные a priori (пространство и время) характер существования и психического заболевания». С другой стороны, понятие жизненного контакта с реальностью и признание его следствием модификацию структурного уровня указывает на бергсонианский характер понимания Минковски «структурных a priori». Возможно, основой такой двойственности выступает некоторое сходство длительности Бергсона и времени как априорной формы чувственности у Канта. «Время, – пишет И. И. Блауберг, – выполняло у Канта функцию упорядочивания, объединения многообразных данных внутреннего опыта. Бергсон понимает время по-иному, но данной функции время у него не лишается»[586]. Это лишь одна из возможных гипотез, проясняющая данное противоречие с философской стороны.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

АНДРЕЙ БИТОВ «МИТЬКИ НА ГРАНИЦЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА»

АНДРЕЙ БИТОВ «МИТЬКИ НА ГРАНИЦЕ ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВА» – Андрей Георгиевич, ваша дружеская расположенность к Митькам известна. Но вот недавно вы прочли нью-йоркским студентам целую публичную лекцию, которая так и называлась – «От Пушкина до Митьков».С Пушкиным

§ 3. Трактовка движения, пространства и времени

§ 3. Трактовка движения, пространства и времени В ряде своих работ Д. Кантемир трактует проблемы движения, пространства и времени. В основном он касается их в «Иероглифической истории».Отправной точкой рассуждений мыслителя о движении как таковом является весьма четко

94. Философское понимание пространства и времени

94. Философское понимание пространства и времени Пространство и время – важнейшие атрибуты бытия. В мире нет материальных систем, не обладающих пространственно временны?ми свойствами. Пространство характеризует протяженность, структурность, сосуществование и

Часть II Об идеях пространства и времени

Часть II Об идеях пространства и времени Глава 1. О бесконечной делимости наших идей пространства и времени Философы часто с жадностью хватаются за все, что похоже на парадокс и противоречит первоначальным, наиболее непредвзятым понятиям человечества, намереваясь

Глава 1. О бесконечной делимости наших идей пространства и времени

Глава 1. О бесконечной делимости наших идей пространства и времени Философы часто с жадностью хватаются за все, что похоже на парадокс и противоречит первоначальным, наиболее непредвзятым понятиям человечества, намереваясь показать превосходство своей науки, сумевшей

Глава 2. О бесконечной делимости пространства и времени

Глава 2. О бесконечной делимости пространства и времени Каждый раз, когда идеи являются адекватными представителями (representations) объектов, все отношения, противоречия и согласования между идеями приложимы и к объектам; мы можем вообще заметить, что это [положение]

Глава 3. О других качествах наших идей пространства и времени

Глава 3. О других качествах наших идей пространства и времени Ни одно открытие не могло бы быть столь благоприятным для решения всех споров относительно идей, чем то, которое мы упомянули выше, а именно что впечатления всегда предшествуют идеям и что всякая идея,

b) Коротание времени и смотрение-на-часы. Поскучнение как парализующая озадаченность медленным течением времени

b) Коротание времени и смотрение-на-часы. Поскучнение как парализующая озадаченность медленным течением времени Вот что примечательно: мы узнали много чего, но как раз ее, саму скуку, нам не удается схватить — как будто мы искали что-то такое, чего вообще нет. Она — не то,

b) Скучание при чем-либо и изменившийся характер коротания времени: при чем скучания как коротание времени

b) Скучание при чем-либо и изменившийся характер коротания времени: при чем скучания как коротание времени Итак, теперь, для того чтобы обозначить вторую форму скуки по отношению к первой, нам надо еще раз — в определенном отношении — яснее представить первую. В первой

12.3. Лилипуты пространства и времени (элементарные частицы)

12.3. Лилипуты пространства и времени (элементарные частицы) После революционных открытий в физике на рубеже XIX–XX вв. было установлено, что атомы делимы и имеют сложное строение – состоят из более мелких частиц, взаимодействующих одна с другой, благодаря чему возможны

Элементарные частицы. Лилипуты пространства и времени

Элементарные частицы. Лилипуты пространства и времени После революционных открытий в физике на рубеже XIX–XX вв. было установлено, что атомы делимы и имеют сложное строение – состоят из более мелких частиц, взаимодействующих одна с другой, благодаря чему возможны разные

3. Деистическое истолкование проблемы движения, пространства и времени

3. Деистическое истолкование проблемы движения, пространства и времени Основным источником для изучения взглядов Прокоповича на проблему движения, пространства и времени является его философский курс. Интересные сведения по этому вопросу дает опись его библиотеки, из

Лилипуты пространства и времени. Элементарные частицы

Лилипуты пространства и времени. Элементарные частицы После революционных открытий в физике на рубеже XIX–XX вв. было установлено, что атомы делимы и имеют сложное строение – состоят из более мелких частиц, взаимодействующих одна с другой, благодаря чему возможны разные

§ 43. Представление времени и представление пространства

§ 43. Представление времени и представление пространства Критика познания дает основание для психологической реконструкции представления в том, что у Канта носит название «созерцание», понимая последнее в его чистой основной форме закона, значит, собственно, в «формах