Книга пятая

Книга пятая

МЫ НЕУСТРАШИМЫ

Carcasse, tu trembles? Tu

tremblerais bien davantage,

si tu savais, ou je te mene.

Turenne.

Насколько мы все еще благочестивы. – Мы имеем полное основание сказать, что убеждениям нет места в науке. Только в тех случаях, когда ученые решаются снизойти до какой-нибудь скромной гипотезы, предварительной точки зрения, регулирующей фикции, они открывают доступ убеждениям в царство познания и придают им известную ценность, – но и то всегда с ограничениями и под полицейским надзором недоверия. – Но разве такое положение вещей, выражаясь точнее, не равносильно допущению убеждения в науку с тем, чтобы само убеждение перестало быть убеждением? Разве не начинается воспитание научного духа с требования не допускать уже больше никаких убеждений?.. Раз все это правдоподобно, то остается только спросить, возможно ли начать такое воспитание без столь властного и столь безусловного убеждения, которому были бы принесены в жертву все остальные убеждения? Наука, по-видимому, также покоится на некоторой вере, ибо нет такой науки, которая была бы совершенно свободна от всяких предвзятых мнений (voraussetungslose Wissenschaft). Мы не только должны предварительно получить утвердительный ответ на вопрос, нужна ли нам истина, но и выразить его сильно – в виде принципа, веры, убеждения: «нет ничего выше истины, а все остальное по сравнению с ней является величиной второго порядка». – Что же представляет собой это стремление к безусловной истине? Не будет ли оно желанием не дать себя в обман? Или это желание не обманывать? Именно вот так и могло бы быть истолковано стремление к истине, если под общую формулу: «я не хочу обманывать» подвести как частный случай: «я не хочу обманывать и себя». Но почему же не обманывать? Почему не дать и себя ввести в заблуждение? – На это замечают, что оба эти вопроса относятся к совершенно различным областям: человек не хочет даться в обман потому, что быть обманутым, как он полагает, вредно, опасно, – в этом смысле наука была бы продолжительным благоразумием, предусмотрительностью, полезным явлением, против которого справедливо должны были бы возразить: как? действительно ли стремление не поддаться обману не так вредно, не так опасно, не так связано с роковыми последствиями? Что вы доподлинно знаете о характере бытия для того, чтобы решить, на чьей стороне большая выгода – на стороне ли безусловного недоверия или безусловной доверчивости? Раз необходимо и многому верить, и многому не доверять, то откуда наука должна взять свою безусловную веру, свое убеждение, на котором она покоится, что истина должна быть всего важнее на свете, важнее всех остальных убеждений. Точно так же убеждение это не могло бы возникнуть и в том случае, если бы правда и неправда обе оказывались бы постоянно полезными человеку; а именно так и бывает в действительности. Таким образом вера в науку проистекает не из утилитарных соображений, а скорее, несмотря на то, что доказательства относительно бесполезности и опасности «стремления к истине», «истины во что бы то ни стало» беспрерывно возрастают. «Во что бы то ни стало» – это требование мы вполне понимаем, если мы только приносили на этот алтарь одну веру за другою! – Следовательно, выражение «стремление к истине» нельзя передать описательной фразой: «я не хочу дать себя в обман», а выбора ведь больше нет! «Я не хочу обманывать ни других, ни себя» – и тут уже мы переходим в область морали. В самом деле, спросите-ка себя хорошенько, как следует: «почему ты не хочешь обманывать, когда все должно иметь – да и имеет – видимость, когда вся жизнь как бы основана на видимости, или, по-моему, на ошибках, обмане, притворстве, ослеплении, самоослеплении, а с другой стороны великая форма жизни всегда оказывалась в действительности на стороне самых несомненных polutropoi. Такое намерение, выражаясь мягко, могло бы быть, пожалуй, донкихотством, небольшим сумасбродством; но оно могло бы оказаться и чем-нибудь похуже, именно принципом разрушительным, враждебным жизни… «Добровольное стремление к истине» могло бы оказаться таким же добровольным стремлением к смерти. – Поэтому вопрос: «к чему нам наука?» приводит нас снова к моральной проблеме: «к чему вообще мораль» когда ни жизнь, ни природа, ни история не знают ее? Несомненно, правдивый человек в том смелом и последнем смысле, как его предполагает вера в науку, заявляет при этом о существовании еще иного мира, кроме мира нашей жизни, природы и истории; а говоря утвердительно об этом «ином мире», разве не должен он отрицать контраст его, наш мир!.. Теперь уже видно, к чему я стремился. Мне именно хотелось показать, что метафизична та вера, на которой покоится наша уверенность в науке; что мы, выступающие в настоящий момент в области познания, несмотря на наш отказ от метафизики, берем свой огонь от того пожарища, которое запылало тысячелетия тому назад, от той веры Платона, которая говорит, что Бог есть истина, что истина – божественна…

Мораль как проблема. – Недостаток в людях дает себя тяжело чувствовать повсюду; ослабленная, жиденькая, преданная забвению, сама себя отрицающая и сама от себя отрекающаяся личность не годится ни на что хорошее, – а тем более для философии. «Отказ от себя» не имеет больше ценности ни на небе, ни на земле; великие проблемы требуют и великой любви, а к ней способны только люди, обладающие сильным, обточенным, крепким духом, которые прочно сидят в своих пазах. Далеко не одно и то же, лично ли заинтересован мыслитель в своих проблемах так, что с ними связана его судьба, нужда и высшее его счастье, или же лично он ничем не связан с этими проблемами и умеет только ощупывать и охватывать их щупальцами холодной, любознательной мысли. В этом последнем случае, насколько можно догадываться, работа останется безрезультатной, ибо, если даже великие проблемы допустят захватить себя лягушкам и слабым людям, то не допустят им удержать себя. С вечных времен сказывался в такой форме вкус этих великих проблем, и в этом отношении вкус их разделяли всегда способные и деятельные женщины. – Таким же образом до сих пор мне не пришлось встретить ни одного человека, даже в книгах, который был бы лично заинтересован в морали, который смотрел бы на эту мораль, как на проблему, а эту проблему признавал своею личной нуждой, страданием, отрадой, страстью? До сих пор, по-видимому, мораль не была проблемой: скорее она представляла такую область, где люди приходили к соглашению после целого ряда всяческого недоверия, сомнения, противоречий, она была тем освященным местом покоя, где мыслитель отдыхал от самого себя, где он восстановливал свои силы, оживал. Я не вижу никого, кто осмелился бы подвергнуть критике главные положения морали; я не встречаю здесь даже попыток научного любопытства, избалованного, искушенного опытом воображения психологов и историков, которое схватывает проблему и ловит на лету, не сознавая хорошенько, что поймано им. И кажется мне сегодня, не напрасно ли вообще искать хотя бы самого незначительного расположения к истории возникновения этих чувств и этого уважения (задачу эту не следует смешивать с критикой данных явлений и с историей этических систем): я, по крайней мере, раз сделал все, чтобы открыть хоть какую-нибудь склонность к истории такого рода – но тщетно. С такими историками морали (именно англичанами) не трудно разобраться: они беспечально подчиняются какой-нибудь определенной морали и, сами, не ведая того, являются ее щитоносцами и свитой; приблизительно то же самое приходится сказать о том широко распространенном суеверии европейцев, которое все еще чистосердечно уверяет, что каждый моральный поступок непременно характеризуется самоотречением, самозабвением, принесением самого себя в жертву или сочувствием, состраданием. Обычная ошибка таких моралистов кроется в допущении, что они установили некоторый consensus среди народов, по крайней мере, среди прирученных народов относительно известных положений морали, и в сделанном отсюда выводе, что эти положения безусловно обязательны также и для меня, и для тебя; или же, напротив, наткнувшись на истину, они, эти моралисты, думают, что у различных народов оценка моральных явлений неизбежно различна, и делают заключение о необязательности всякой морали: но и в том, и в другом случае они рассуждают, как дети. Заблуждение более тонких мыслителей заключается в том, что они в каких-нибудь, пожалуй даже, неразумных взглядах какого-либо народа открывают его мораль, мнения отдельных людей трактуют в качестве всечеловеческой морали, рассуждают о ее будущности, о религиозной санкции, о суеверных взглядах на свободу воли и тому подобных явлениях и вместе с тем полагают, что в подобном процессе данная мораль подвергается критической оценке. Но значение предписания: «ты должен» остается все-таки совершенно независимой от подобных взглядов на мораль, от плевел заблуждения, которые, быть может, глушат это требование: точь-в-точь как в медицине, где значение какого-нибудь медикамента на больного совершенно не зависит от того, будет ли он человеком научно образованным или смотрит на медицину глазами какой-нибудь старой бабы. Мораль могла бы и сама вырасти из какого-нибудь заблуждения: но даже и при таком взгляде проблема ее ценности оставалась бы незатронутой. – Никто таким образом до сих пор не проверил ценности знаменитейшего из всех целебных средств, которое называется моралью, а потому прежде всего необходимо обратить на него внимание.

Наш вопрос. – Но вы не понимаете этого? Действительно, нас трудно будет понять. Мы ищем слова, мы ищем, быть может, и уши. Кто же мы?

…………………………………………………………………………..

Мы знаем, что мир, в котором мы живем, лишен и божества, и нравственности, и человечности, – мы долго ошибочно истолковывали его себе, как этого требовала наша воля и желание поклоняться чему-нибудь; это была, как говорили мы, наша потребность. Разве человек не благоговеющее животное, вместе с тем и недоверчивое? – и наше недоверие, наконец, почти вполне завоевало ту мысль, что мир не представляет из себя такой ценности, какую мы в нем предполагали. Недоверие и философия идут рука об руку. Мы остерегались высказать ясно свой взгляд на то, что мир представляет собой явление малоценное: нам еще до сих пор смешно, когда человек претендует найти такие ценности, которые должны превышать ценность действительного мира, – из этого положения мы снова исходим, как из чрезмерного заблуждения человеческой суеты и неразумия, которые долго не признавались за таковые. Заблуждение это достигло своего последнего выражения в современном пессимизме, а раньше в еще сильнейших формах в учении Будды. «Человек против мира»; человек, как принцип, «отрицающий мир»; человек, как масштаб, по которому определяется ценность всех вещей; как судья, который, наконец, и самое бытие положит на свою чашу весов и найдет его слишком легким, – вот противоположения, чудовищную нелепость которых мы, наконец, осознали, и она стала нам противной, – нам даже смешно встретить «человек и мир» рядом друг с другом, разделенными высокопритязательным словечком «и». Но как же? Разве мы со своим смехом не сделали еще дальнейшего в области презрительного отношения к человеку? а следовательно, и в области пессимизма, в области презрения к доступному для нашего познания бытию? Разве мы не стали подозревать наличие другого мира, представляющего контраст с тем нашим миром, в котором мы со своим преклонением чувствовали себя, как дома, – ради которого, только, пожалуй, мы и решились продолжать свое существование, – другого мира, который мы сами и представляем. И это неумолимое, прочно основное, неотъемлемое от нас подозрение относительно нас самих все больше и больше охватывает нас, европейцев, и легко может поставить перед грядущими поколениями такую дилемму: «или устраните предмет вашего поклонения, или устраните самих себя!» Последнее решение было бы нигилизмом, но разве не будет нигилизмом и первое решение? Вот в чем заключается наш вопрос.

Верующие и потребность во что-нибудь верить. – О силе (или, выражаясь яснее, о слабости человека) можно судить по тому, насколько нуждается он для своего преуспеяния в вере, насколько он ищет «прочных» основ, потрясения которых он не желает допустить, как потрясения своей опоры. Так уж устроен человек: вы можете на тысячу ладов опровергать основные положения его верований, но раз он считает их для себя необходимыми, он все-таки будет видеть в них «истину». Иным нужна еще метафизика; но и то неудержимое стремление к достоверности, которое в настоящий момент разряжается в широких массах под видом научного позитивизма, стремление, в котором сказывается наше желание иметь хоть что-нибудь прочно установленным, представляет собой также стремление к опоре, подставке, короче говоря, тот инстинкт слабости, который хотя и не создается, но сохраняется метафизикой и убеждениями всякого рода. Действительно, вокруг всех этих позитивных систем поднимается чад какого-то пессимистического омрачения, какого-то утомления, фатализма, разочарования, страха перед новым разочарованием, а при виде пережитой злобы – дурное настроение духа, приступы анархического гнева и все другие симптомы и весь этот маскарад слабости наших чувств. Даже на стремительность, с которой наши умнейшие современники забиваются по углам и щелям, напр., в увлечении патриотизмом (под этим словом я подразумеваю французский chauvinisme, а для Германии все то, что называется «немецким») или в эстетическом неясном исповедании своего рода парижского naturalisme (который выдвигает на первый план и обнаруживает только часть природы, вызывающую к себе одновременно и отвращение, и удивление – эту часть в настоящее время охотно называют le verite vreie) указывает прежде всего на нашу потребность в вере, поддержке, опоре… В верованиях особенно нуждаются там, где не хватает воли: ведь воля, как аффект приказания, является решительным признаком самовластия и силы. Таким образом, чем меньше человек умеет приказывать, тем настойчивее нуждается он в приказаниях со стороны, строгих приказаниях – будет ли исходить это повеление от князя, сословия, врача, духовного отца, догмы, партии. Отсюда можно прийти к заключению, что мировые религии, как, напр., буддизм, своим возникновением, своим внезапным обаянием обязаны какой-то неслыханной болезни воли. Да и в действительности так было: подобные религии заставали общество в таком напряженном стремлении подчиниться какому-нибудь долгу, обязательству, что люди доходили до отчаяния, до потери разума. Такие религии являлись учительницами фанатизма в то время, когда воля спала, и предлагали вместе с тем массам поддержку, новую возможность проявить свою волю, новое наслаждение волей. Фанатизм и есть именно та единственная форма «силы воли», которую могут также проявить и люди слабые, и неуверенные; она является своеобразным гипнозом всей чувственно-интеллектуальной системы, благодаря чрезмерному развитию (гипертрофии) какой-нибудь точки зрения, какого-нибудь чувства, доминирующего в данный момент. Всякий раз, как человек приходит к убеждению, что те или другие приказания ему должны быть сделаны со стороны, он становится «верующим»; в противном случае он проявлял бы желание и силу самоопределения, он думал бы о свободе воли, при которой дух отказывается от всякого верования, от всякого желания достоверности, он ловко оставался бы на легкой привязи всякой возможности и танцевал бы на краю пропасти. Такой дух был бы свободным par excellence.

О происхождении ученых. – Ученые в Европе появляются при всевозможных общественных условиях и из самых разнообразных слоев общества, как растения, которые не нуждаются в какой-нибудь специфической почве: вот почему они по самому существу своему и невольно оказываются носителями демократической мысли. Но происхождение их всегда обнаруживается в чем-нибудь. Если приучить свой глаз в каждой ученой книге, в каждом научном произведении выделять в процессе творческой работы ученого интеллектуальную его идиосинкразию, – а ведь каждый ученый обладает таковой, – то всегда за ней можно заметить «прошлое» этого ученого, его семью, а особенно род ее занятий. Всюду, где чувство признает положение: «это теперь доказано, с этой я покончил», говорит предок в крови и инстинкте ученого, который высказывается одобрительно уже из «исполненной работы» о своем угле зрения. Вера в известный довод является только симптомом того, что в данном роде работников считалось «хорошей работой». Напр., сыновья всевозможных регистраторов и конторщиков, главная задача которых состояла всегда в том, чтобы приводить в порядок разнообразный материал, разделять его по ящикам и вообще схематизировать, обнаруживают в качестве ученых склонность признавать задачу решенной, как только она будет схематизирована. Попадаются философы, которые, в сущности, исключительно схематизирующие головы, и формальная сторона отцовского ремесла стала их содержанием. Эта способность к классификациям, к созиданию категорий таким образом обнаруживает кое-что; на каждом остается отпечаток его родителей. Сын адвоката в качестве исследователя должен быть также адвокатом: прежде всего он хочет выиграть дело, а затем уже, пожалуй, быть правым. Сыновей протестантского духовенства и школьных учителей можно узнать по той наивной уверенности, с которой они признают свои положения доказанными, раз только они были высказаны задушевно, с горячностью: они в сущности привыкли, чтобы им верили, так как в этом и состояло «ремесло» их родителей! Евреи, наоборот, как по кругу своих занятий, так во всей своей прошлой истории меньше всего привыкли к доверию, – и вот взгляните на еврейских ученых: они все большие мастера в логике, говоря иначе, умеют вырывать согласие при помощи основных положений; они знают, что с таким оружием можно оказаться победителями даже там, где против них выступают расовые и классовые антипатии, даже в тех случаях, где им неохотно верят. Именно ничего нет демократичнее логики: личности она совершенно не признает и даже кривой нос принимает за прямой. (Заметим кстати: Европа насчет логики, насчет содержания своей головы в чистоплотности не мало должна быть благодарна евреям; а особенно немцы, которые до жалкого – расса deraisonnable, которой и теперь еще прежде всего надо «намылить голову».) Всюду, где сказывалось влияние евреев, они выучивали людей точнее разграничивать явления, делать более резкие выводы, писать яснее и чистоплотнее: задача их всегда состояла в том, чтобы вести народ к raison.

Еще раз происхождение ученых. – В желании поддержать свое существование выражается недостаток жизненных средств, ограничение своего главного импульса к жизни, который толкает каждого на то, чтобы увеличить свою власть и при этом часто рискует своим самосохранением и даже приносит его в жертву. И когда отдельные философы, как, напр., чахоточный Спиноза, видели и должны были видеть в так называемой потребности самосохранения решающий мотив, мы считаем подобный взгляд симптомом того, что эти люди испытывали известные затруднения в средствах к существованию. Тот факт, что наше естествознание запуталось подобным же образом со спинозовским догматом (а это особенно грубо сказалось в дарвинизме в его непонятно одностороннем учении о «борьбе за существование»), – находит себе, вероятно, объяснение в происхождении большинства наших исследователей природы: они принадлежат в этом отношении к «народу», предки их были бедными и незначительными людьми, которые прекрасно знали, что такое значит пробивать себе путь в жизни. Вокруг всего английского дарвинизма стоит удушливая атмосфера перенаселенной Англии, пропитанной запахом нужды и тесноты, в которой живут маленькие люди. Но и исследователю природы необходимо выйти из того угла, куда забилось человечество: и ведь в природе царит не нужда, а излишество, расточительность, доведенная до неразумного. Борьба за существование представляет только исключение; временное стеснение воли к жизни; великая и малая борьба повсюду происходит из-за превосходства, роста, расширения, из-за власти, сообразно с тем желанием властвовать, в котором только и проявляется жажда жизни.

Homines religiosi. – Борьба против церкви, между прочим, – вообще же истолковать ее можно во многих значениях, – является борьбою обыкновенных, более удовлетворенных, более искренних, более поверхностных натур против господства более тяжелых, более глубоких и более созерцательных, иначе говоря, более злых и недоверчивых людей, которые долго и ревниво охраняли ценность бытия, а также свое собственное значение: простой инстинкт народа, его веселый ум, его «доброе сердце» восстали против этих людей. Вся римская церковь покоится на недоверчивости южан к природе человека, которого всегда ложно истолковывали на севере. В этой подозрительности сказалось то наследство, которое европейский юг получил из глубины востока, от таинственной прародительницы – Азии и ее созерцательной жизни. Уже протестантизм является мятежом в пользу более прямодушных, чистосердечных и поверхностных людей (север всегда по сравнению с югом отличался большим великодушием и большей пошлостью своих воззрений); но только Французская революция передала скипетр вполне и торжественно в руки «хорошему человеку» (овце, ослу, гусю и всем неисправимо плоским существам, крикунам и людям, созревшим для умалишенного дома «современных идей»).

В честь священнослужителей по призванию. – Я думаю о мудрости, как ее понимает народ (а кто же в настоящее время не принадлежит к «народу»?) – о том благоразумном спокойствии, благочестии и пастырской кротости. Философы всегда были очень далеки от этих чувств, вероятно, потому, что были достаточно далеки в этом отношении и от народа, и от пастырей. – Они очень поздно поверят тому, что народ должен понимать кое-что о великих страданиях – как ни чужды они ему – познающего, который постоянно живет, должен жить в грозовых тучах высших проблем и самой тяжелой ответственности. Народ в своем идеале «мудреца» почитает людей совершенно особого рода, и тысячу раз прав, отличая их лучшими своими словами и почестями: это кроткие, суровые, простосердечные и целомудренные пастыри по призванию, люди, родственные ему по природе, – им-то он и изъявляет свою похвалу во всенародном благоговении перед мудростью. Да к кому мог бы народ чувствовать большую благодарность, как не к этим людям, которые к нему принадлежат, из него происходят, но вместе с тем являются посвященными, избранными, принесенными в жертву ради его блага, перед которыми безнаказанно можно излить свое сердце, которым можно открыть все свои тайны, все свои заботы и все свои скверны (человек, «открывающий свое сердце», отделывается от самого себя, а «исповедовавший» забывает). Здесь сказывается великая нужда: для всякой духовной скверны требуются водосточные канавы и чистая вода, нужны быстрые потоки любви и сильные, покорные, чистые сердца, которые жертвуют собой ради этой невидимой гигиены, – ибо пастырство остается принесением людей в жертву… На таких людей «веры», принесенных в жертву, успокоенных и суровых, народ смотрит, как на мудрецов; мудрец на его языке значит познающий, человек «прочный» по сравнению с собственной его необеспеченностью: кто мог бы отнять у него это слово и это благоговение? – Но справедливо и обратное: у философов пастырь остается одним из «народа», а не человеком «познающим» прежде всего потому, что они сами не верят в людей «познающих» и даже вера и суеверия эти, на их взгляд, слишком отзываются «народом». Скромностью изобретено в Греции слово «философ» и предоставлено актерам духа заносчиво называть себя мудрецами, – но то была скромность таких чудовищ гордости и самовластия, как Пифагор, как Платон.

Насколько мораль оказывается для нас излишней. – Нагой человек представляет, говоря вообще, зрелище зазорное – я имею в виду европейцев (но даже не европеек!) Представьте себе, что какая-нибудь очень веселая застольная компания увидала бы себя вдруг по мановению волшебника без одежды; мне думается, что сотрапезники при этом потеряли бы не только веселое настроение духа, но и самый сильный аппетит, – и, кажется, что мы, европейцы, совершенно не можем обойтись без маскарада, т. е. одежды. Но разве не такие же веские основания существуют для маскирования «морального человека», для того, чтобы он завертывался в моральные формулы и приличия, чтобы мы совершенно добровольно скрывали свои поступки под понятиями долга, добродетели, здравого смысла, честности, самоотречения? И не потому, чтобы, на мой взгляд, здесь должна скрываться человеческая злоба и подлость, короче говоря, дурной, дикий зверь; а наоборот, отвратительный вид мы, на мой взгляд, имеем в качестве ручных животных и именно, как таковые, и нуждаемся в моральном одеянии, – «внутренний человек» в Европе далеко не так плох, чтобы не мог переносить своего собственного вида (и чтобы быть вместе с тем прекрасным). Европеец надевает на себя мораль, потому что он сделался больным, болезненным, изувеченным животным, потому что у него имеются полные основания быть «ручным», потому что он представляет собой почти урода, что-то половинчатое, слабое, неуклюжее… Не страх хищного животного заставляет искать моральное одеяние, но глубокая посредственность стадного животного, боязнь самого себя и скука, которую он сам наводит на себя. Мораль принаряживает европейца – сознайтесь – в более благородные, значительные, видные формы, во что-то «божественное».

О происхождении религий. – Изобретательность основателей религий сказывается прежде всего в том, чтобы найти определенный образ жизни и повседневных отношений, который действовал бы, как disciplina voluntatis, и освобождал человека от чувства тоски; затем, истолковать эту жизнь так, чтобы она являлась пред человеком, окруженная ореолом высшей ценности, чтобы она сделалась благом, за которое люди борятся и даже, при случае, рискуют своею жизнью. В действительности наиболее существенной оказывается вторая из этих двух задач, ибо искомый образ жизни находится в данной среде, но только не выделен, и люди не сознавали, какую ценность он представляет. Значение, оригинальность основателя религии сказывается обыкновенно в том, что он видит этот образ жизни, избирает его и первым угадывает, на что он нужен, как он может быть истолкован. Так, напр., тот образ жизни, на котором остановился Будда, встречался во всех состояниях и на всех общественных ступенях его народа; такую жизнь вели люди, которые оказывались хорошими и добрыми (а прежде всего безобидными), благодаря своей ленивой природе, которые, благодаря той же лени, жили воздержанно, не замечая почти никакой нужды. Он понял, насколько неизбежно, со всей vis inertiae, нужно охватить подобных людей верой, обещающей предотвратить возврат земной тяготы (т. е. труда, занятий вообще), – вот в этом-то «понимании» и выразился его гений. Основатель религии умеет непогрешимо определять средний показатель таких духовных настроений, о связи которых раньше никто не знал. Он соединяет их всех вместе, и основание какой-нибудь религии в этом отношении является всегда продолжительным праздником познания.

О «гении рода». – Вопрос о сознании (вернее, о самопознавании) выступает перед нами впервые с того момента, когда мы начинаем понимать, насколько мы можем без него обходиться; а к этому нас ведет теперь и физиология, и история животного царства (которым понадобилось таким образом два столетия для того, чтобы настигнуть постоянно улетающую вперед догадку Лейбница). Мы могли бы именно думать, чувствовать, желать, вспоминать, мы могли бы равным образом исполнять какое угодно «дело», совершенно не нуждаясь, чтобы все это «доходило до нашего сознания» (выражаясь образно). Вся жизнь была бы возможна даже и в том случае, если бы она, так сказать, и не видала своего изображения в зеркале. Действительно, даже и теперь значительно большая часть этой жизни проходит без такого отражения, – и именно тех процессов жизни, в которых сказывается наша мысль, чувство, желание, как бы не показалось это оскорбительным более древнему философу. На что же нужно тогда вообще сознание, если оно оказывается излишним даже в таких важных пунктах? – Мне кажется, – если только вам угодно будет выслушать мой ответ на этот вопрос и мои, пожалуй, слишком свободные взгляды, – мне кажется, что тонкость и сила сознания всегда находятся в известном отношении к способности человека (или животного) к общению с себе подобными, а эта потребность, в свою очередь, зависит от необходимости 6 общении. Однако это последнее положение не следует понимать в таком смысле, как будто каждый индивидуум, даже такой, который проявляет особое искусство в общении и в изъяснении своих потребностей, должен в этих самых потребностях зависеть по большей части от других. Но так именно дело обстоит, на мой взгляд, по отношению к целым расам, к цепи сменяющихся родов: где потребность, нужда заставляла людей долгое время обращаться к общению, быстро и тонко понимать друг друга, там, наконец, образуется излишек этой силы и искусства общения, и в то же время постепенно нарастает способность и ждет наследника, который и будет ее расточительно тратить (такими наследниками являются так называемые художники и артисты, а также ораторы, проповедники, писатели – все люди, которые появляются в конце длинной цепи и, как сказано, по самому существу своему оказываются расточителями). Если вы согласны признать это наблюдение справедливым, то я перехожу дальше к мысли, что сознание вообще развивалось исключительно под давлением потребности в общении, что необходимость и польза его издавна признавались в сношениях между людьми (особенно между лицом приказывающим и повинующимся) и развивалось лишь, поскольку оказывалось полезным в данном отношении. Сознание является собственно сетью, соединяющей людей друг с другом, – и в этом смысле должно было развиваться, одинокий хищник не нуждался бы в нем. Тот факт, что наши поступки, мысли, чувства, движения – по крайней мере, часть их – достигают нашего сознания, является в результате чрезвычайно долгого требования, имевшего силу над человеком: ему, как животному, которому со всех сторон грозили страшнейшие опасности, нужна была помощь, защита, он нуждался в равном себе, он должен был суметь выразить свою нужду, заставить понять себя, – а для всего этого прежде всего необходимо «сознание», необходимо «знать» самому, чего ему недостает, «знать» о своем настроении, «знать» о своих думах. Повторим же еще раз: человек, как всякое живое создание, думает постоянно, не зная об этом процессе, но созидающая мысль сознает только самую маленькую часть своей работы, – скажем, самую поверхностную, самую дурную часть, ибо только такая осознанная мысль облекается в слова, т. е. в знаки общения, при помощи которых мы констатируем наличие сознания. Короче говоря, развитие речи и развитие сознания (w# разума, а только самопознания разума), идут рука об руку. Прибавим, что не только речь служит мостиком, перекинутым от одного человека к другому, но и взгляды, пожатие рук, жесты. По мере того, как росла необходимость передавать свои чувства другим, увеличивалось в массе и умение распознавать выражение наших чувств, способность фиксировать их и переносить их во внешний мир. Человек, измышляющий подобные знаки, является вместе с тем человеком, который все яснее и яснее познает себя; только, как социальное животное, человек научается познавать самого себя – он занимается этим и теперь еще и занимается все больше и больше. – Мысль моя, как видите, заключается в том, что сознание является собственно принадлежностью не индивидуальности человека, а его общественной и стадной природы; что оно, следовательно, развивается, поскольку приносит пользу общественной и стадной жизни, а потому, несмотря на самое искреннее желание понять свою собственную индивидуальность, «познать самого себя», мы будем доводить до своего сознания явления, чуждые нашей индивидуальности, наши «средние». Несомненно, что действия наши в самой своей основе оказываются несравнимыми, как явления личные, в своем роде единственные, безгранично индивидуальные; но как только мы доведем их до своего сознания, они уже больше не кажутся нам таковыми… В этом находит свое выражение наш собственный феноменализм и перспективизм, как я его понимаю. Самой природой животного сознания обусловливается тот факт, что мир, поскольку он доходит до нашего сознания, оказывается миром поверхностных явлений и признаков, общественным, опошленным миром, – что все, доступное нашему сознанию, становится плоским, жидким, относительно глупым, общим, что при всяком процессе познания мы портим, фальсифицируем, делаем поверхностными и обобщаем явления. Наконец, рост сознания представляет опасность; и кто живет между европейцами, этими самыми сознательными существами из всех людей, тот знает, что оно является болезнью. Оно, как вы догадываетесь, не будет контрастом между субъектом и объектом: такое различие я предоставляю делать теоретикам познания, которые завязли в изгибах грамматики (народной метафизики). Оно не будет также контрастом между явлением и «вещью в себе», ибо наши знания далеко недостаточны для того, чтобы мы решились на такие различая. У нас нет органа для познания, для «истины»: мы «знаем» (или верим, или воображаем) лишь то, что в интересах человеческого стада, рода, что могло быть ему полезно; и даже то, что здесь называется «пользой», в конце концов, также оказывается верой, воображением и, быть может, прямо той роковой глупостью, которая приведет нас к окончательной гибели.

Происхождение нашего понятия: «познание». – Я беру это слово в таком смысле, какой придает ему улица. Когда мне приходилось слышать, что кто-нибудь в народе говорил: «он узнал меня», я задавал себе вопрос, что собственно народ подразумевает под словом: «познание»? чего он хочет, ища «познания»?

Явление чуждое свести на нечто знакомое, и ничего больше. А разве мы, философы, ждем от познания большего? Знакомым явлением для себя мы считаем такое, к которому мы привыкли настолько, что не находим в нем ничего чудесного, свою повседневную жизнь, правило, которым руководимся, все те факты, среди которых мы чувствуем себя у себя дома. – Как? неужели наше стремление к познанию является простым стремлением уже к знакомому? простым желанием под всяким непривычным, чуждым, непонятным явлением открыть нечто такое, что больше нас уже не тревожит?

Разве не инстинктивный страх заставляет нас обратиться к познанию? Разве радость познающего не должна быть радостью человека, снова в себе уверенного?.. Философ этот мнит мир «познанным» с тех пор, как свел его к «идее», но разве не потому он сделал это, что данная «идея» для него так знакома, так привычна? не потому, что перед «идеей» он испытывал меньший страх? – Ох уж эта чрезмерная скромность людей познающих! Взгляните на их принципы, посмотрите, как решают они мировые загадки! Как счастливы они бывают, когда им удается открыть в вещах, под вещами или за вещами что-нибудь вполне знакомое нам, напр, нашу таблицу умножения, нашу логику, нашу волю и желания! Ведь «познано то, что знакомо» – на этом положении сходятся все. Даже самые проницательные люди полагают, что знакомое нам явление оказывается легче познаваемым, чем явление чуждое; так, напр., в виде метода предлагается исходить всегда из «внутреннего мира», из фактов «нашего сознания», как мира наиболее для нас знакомого! Да ведь это одно из самых коренных заблуждений! Знакомы нам лишь факты привычные, а «познавать» их, т. е. рассматривать, как проблему, как нечто чуждое, далекое, находящееся, «вне нас» – крайне трудно… Надежность выводов, к которым приходят естественные науки, по сравнению с положениями, добытыми психологией и критикой элементов сознания – этих почти неестественных наук, как их следовало бы назвать, – основывается на том, что первые имеют объектом своих исследований нечто чуждое, тогда как желание взять за объект нечто вообще не чуждое нам представляет некоторое противоречие, некоторую нелепость.

Насколько в европейскую жизнь будет проникать еще художественное, «артистическое» начало. – Несмотря на то, что в наше переходное время многие силы перестали оказывать на человека свое принудительное влияние, заботы о куске хлеба все же и теперь еще заставляют каждого мужчину в Европе выбрать себе известную роль, такое называемое призвание. Некоторым из них представляется свобода, – мнимая свобода, – самим избрать себе эту роль, большинство же лишено и этого. Результаты бывают удовлетворительными редко: под давлением своей роли в преклонном возрасте изменяется почти каждый европеец, он становится жертвой своей «хорошей игры», он сам забывает, какое громадное значение имели случай, каприз, произвол, когда решался вопрос о его «призвании», – и как много других ролей он мог бы сыграть, если бы теперь не было уже поздно.

Если в это явление всматриваться глубже, то окажется, что действительно из роли создался характер, из искусства – природа. Были века, когда люди с напыщенной уверенностью, почти с благоговением относились к мысли, что каждый род занятия, каждый вид заработка себе куска хлеба должен быть предопределен судьбой, и не допускали здесь случая, роли, произвола: сословия, цехи, наследственное право по отношению к тому или другому промыслу при помощи этой веры способствовали тому, чтобы были воздвигнуты те изумительные общественные перегородки, которыми характеризуются Средние века и за которыми во всяком случае остается одно преимущество – устойчивость (а ведь прочность – на земле величина первого ранга!) А теперь, наоборот, наступили века, собственно демократические, когда все больше и больше отучаются от этой веры и смело выдвигают на первый план противоположную точку зрения, обратную веру, ту веру, которая впервые была замечена у афинян в эпоху Перикла, ту веру современных нам американцев, которая все больше и больше становится верою европейцев: где каждый убежден, что он может почти все выполнить, что он дорос почти до любой роли, где каждый делает над собой опыты, импровизирует, делает снова опыты, с наслаждением предается этим опытам, где природа перестает действовать и открывается царство искусства… Греки усвоили себе эту веру – веру артистов, если угодно, – и проделали, как известно, шаг за шагом превращение удивительное, но далеко не во всем заслуживающее подражание: они действительно стали актерами; своей игрой они очаровали, победили весь мир, и наконец одолели и самого «повелителя мира» (ведь не греческая культура, как говорят обыкновенно люди неразумеющие, и qraeculus histrio победила Рим)… Но я боялся, что мы, совершенные люди, находимся, как в этом не трудно убедиться каждому желающему, на таком же пути; и каждый раз, как человек начинает догадываться, насколько он играет роль и насколько еще дальше он может быть актером, он становится актером… Вместе с тем выступает новая флора и фауна людская; которая не могла появиться в более отдаленные и более стесненные века – или же должна была оставаться «внизу» под гнетом презрения, – и это оказываются самые интересные и самые безумные века истории, в которых «актеры», всевозможные актеры, являются настоящими господами положения. Но зато люди другого рода и прежде всего великие «творцы» истории страдают все глубже и глубже от этих условий, и, наконец, существование их становится невозможным; созидающая сила теперь хромает; пропадает всякое желание строить планы на далекое будущее; организаторский гений начинает иссякать: кто осмелится теперь предпринять работу, на исполнение которой должны потребоваться целые столетия? Отмирает та коренная вера, на которую человек может таким образом рассчитывать, надеяться, которая позволяла бы ему предвосхищать будущее в своем плане, жертвовать ради своего плана, ибо человек именно до тех пор представляет собой известную, осмысленную величину, пока он представляет камень в каком-нибудь великом строении: но для этого прежде всего он должен быть твердым, он должен быть «камнем», а не актером! Короче говоря, – ах, еще довольно долго придется скрытничать, – отныне не будет подвигаться вперед, не может подвигаться вперед дело возведения общества, употребляя это слово в старом смысле его; для этой постройки ничего нет, а прежде всего не хватает материала. Мы все не можем уже больше служить материалом для общества; это истина, для которой теперь приспело время! И я совершенно равнодушно отношусь к тому, что наши господа социалисты, эти самые близорукие, а вместе с тем самые честные, и во всяком случае самые беспокойные люди нашего времени, все еще верят почти в обратные положения, надеются на них, мечтают, пишут и кричат о них. Ведь лозунг их: «свободное общество» и теперь уже написан на всех столах и стенах. Свободное общество? Да! Да! Но знаете ли вы, господа, из какого материала его строят? Из железного дерева! Из знаменитого железного дерева! а не из деревянного…

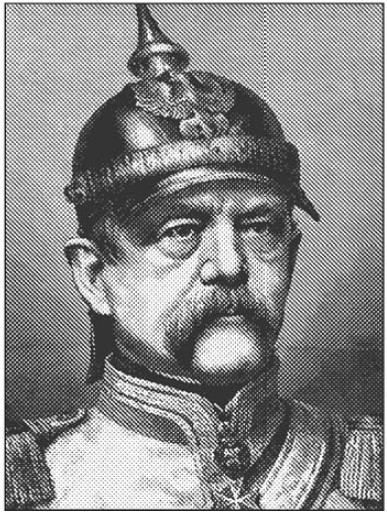

К старой проблеме: «что следует считать немецким»? – Пересчитаем все благоприобретения философской мысли, за которые мир должен благодарить нас, немцев: можно ли их, при сколько-нибудь добросовестном отношении поставить на счет всей расе? Или иначе говоря: являются ли они в то же время произведениями «немецкой души», по крайней мере, ее симптомом, в таком же смысле, в каком мы, напр., считаем проявлением и признаком «греческой души» идеоманию Платона, его чуть не безумную религию формы? Или справедливо обратное положение? Или же все эти философские системы были настолько индивидуальны, представляли такое же резкое исключение из общего духа расы, как, напр., язычество Гете? Или, как маккиавелизм Бисмарка, его так называемая «реальная политика» у немцев? Быть может, наши философы идут даже вразрез с потребностями «немецкой души?» Короче говоря, были ли немецкие философы философами-немцами? – В ответ на этот вопрос я припомню три факта. Прежде всего о несравненной проницательности Лейбница, благодаря которой он вышел победителем не только над Декартом, но и над всеми философами, появлявшимися до него, и которая подсказала ему мысль, что сознание является лишь побочным элементом представления, а «сможет считаться необходимым и существенным его атрибутом, и что явление, которое мы обозначаем словом «сознание», представляет только известное состояние нашего душевного и духовного мира (быть может, даже болезненное состояние), а само по себе вовсе не существует. Заключается ли что-либо специфически немецкое в этой мысли, которая так глубока, что не исчерпана еще вполне и до настоящего времени? Разве есть основание предполагать, что латинянину не так легко пришла на мысль представить картину в таком обратном виде? – Вспомним, во-вторых, о том чудовищном вопросе Канта, который он начертал относительно понятия «причинности», не подвергая сомнению вообще права этого понятия, как это сделал Юм, а лишь точнее отграничивая область, внутри которой это понятие вообще имеет смысл (и до сих пор пограничная борозда здесь не везде еще проведена).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

КНИГА ПЯТАЯ

КНИГА ПЯТАЯ 1. АРИСТОТЕЛЬ

КНИГА ПЯТАЯ (Е)

КНИГА ПЯТАЯ (Е) ГЛАВА ПЕРВАЯ Все изменяющееся изменяется или по совпадению, например, когда мы говорим: «[вот] идет образование», так как идет [человек], которому случилось быть образованным, или вообще говорится об изменении вследствие изменения чего-нибудь в предмете,

Книга пятая

Книга пятая Итак, резюмируем все предыдущее цепочкой понятий: природа — причина — движение — бесконечность — место — пустота — время. В четырех первых книгах программа определения и истолкования основных физических понятий завершена. Далее, в остальных четырех

Книга пятая

Книга пятая 1. Психея, тихо покоясь на нежном, цветущем лугу, на ложе из росистой травы, отдохнув от такой быстрой перемены в чувствах, сладко уснула. Вдосталь подкрепившись сном, она встала с легкой душой. Видит рощу, большими, высокими деревьями украшенную, видит

Пятая книга

Пятая книга 1. Поутру, когда медлишь вставать, пусть под рукой будет, что просыпаюсь на человеческое дело. И ещё я ворчу, когда иду делать то, ради чего рождён и зачем приведен на свет? Или таково моё устроение, чтобы я под одеялом грелся? – Так ведь сладко это. – А ты значит

Книга пятая

Книга пятая [526] Кто в состояньи найти в своем сердце столь мощную силу, Чтобы достойно воспеть все величие этих открытий? Кто же владеет словами настолько, что мог бы прославить Должно заслуги того, кто собственной силою духа Столько сокровищ добыл и оставил их нам во

Книга пятая

Книга пятая IВ консульство Л. Домиция и Аппия Клавдия Цезарь уехал из зимнего лагеря, как он это делал каждый год, в Италию, предварительно приказав легатам, которых он поставил во главе легионов, озаботиться во время зимы постройкой возможно большего количества новых

Книга пятая

Книга пятая Глава IВот так сказали и сделали мидяне. А Кир велел дары, предназначенные для Киаксара, принять и охранять тем, которых он знал как самых близких Киаксару людей.– А что вы предназначаете мне, – заявил он, – то я с радостью принимаю, однако пользоваться этим

КНИГА ПЯТАЯ

КНИГА ПЯТАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Началом называется то в вещи, откуда начинается движение, например, у линии и у пути отсюда одно начало, а с противоположной стороны — другое; то, откуда всякое дело лучше всего может удасться, например, обучение надо иногда начинать не с первого и

Пятая часть. Пятая глава. Описание обязанностей друзей и посредников мужчины

Пятая часть. Пятая глава. Описание обязанностей друзей и посредников мужчины Среди четырех вари согласная с предписаниями любовь к женщине той же варны, не выдававшейся раньше за другого, приносит сыновей, доставляет славу и приличествует мирским обычаям (1).

Книга пятая СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ

Книга пятая СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ КНИГА ПЯТАЯ Под влиянием столь разнообразных точек зрения и столь противоположных доктрин современная мысль склоняется к поверхностному синкретизму, который, далеко не удовлетворяя ее, ведет к весьма

Книга пятая

Книга пятая Из мира мыслителя 353 В великом молчании. Вот море! Здесь можем мы забыть о городе. Правда, и здесь еще его колокола доносят до нас звуки Ave Maria, но это только еще одну минуту! Теперь все молчит! Расстилается бесцветное море – оно не может говорить! Играет небо свою

Книга пятая

Книга пятая МЫ НЕУСТРАШИМЫ Carcasse, tu trembles? Tu tremblerais bien davantage, si tu savais, ou je te mene. Turenne. Насколько мы все еще благочестивы. – Мы имеем полное основание сказать, что убеждениям нет места в науке. Только в тех случаях, когда ученые решаются снизойти до какой-нибудь скромной

Книга пятая

Книга пятая Глава 1 Началом называется то в вещи, откуда начинается движение, например, у линии и у пути отсюда одно начало, а с противоположной стороны – другое; то, откуда всякое дело лучше всего может удасться, например, обучение надо иногда начинать не с первого