Глава 14. Аутоагрессия: Самоубийство как социальный феномен

Есть лишь одна по – настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства.

А. Камю

Для представителей рода Homo Sapiens, тысячелетия занимающихся насилием над себе подобными, массово уничтожающих себе подобных, уникально и еще одно явление – самоубийство как аутоагрессия. А доведение до самоубийства – не есть ли вариант психического насилия, приведшего к физическому самонасилию? А эвтаназия? Не есть ли это легальное (в тех странах, где она легализована) насилие?

Кажется, нет ничего проще, чем понять, что такое самоубийство, когда говорят: «он покончил жизнь самоубийством» или «она покушалась на свою жизнь». Как пишет один из крупнейших современных исследователей самоубийства Edwin Shneidman, «операционально самоубийство определяется так: мертвый человек – дырка в голове – пистолет в руке – записка на столе»[364].

Наши реакции на ставшие известными случаи добровольного ухода из жизни также довольно просты: сожаление о погибшем человеке и «диагноз» – «слабовольным был», «с психикой не в порядке», «допился», «жена довела», «жизнь довела».

Между тем, суицидальное поведение – один из сложнейших социальных феноменов, требующий серьезного отношения и изучения.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в наступившем веке добровольно уходят из жизни порядка 1 100 000 человек. А если учитывать реальное количество (с учетом «замаскированных» под несчастные случаи, ДТП, «пропавших без вести» и др.), то число самоубийств возрастает до 4 млн. человек в год. Число же покушавшихся на свою жизнь – в 10 – 20 раз больше. Только в России по официальным данным за десять лет с 1994 г. по 2003 г. покончили жизнь самоубийством свыше 558 тыс. человек, или в среднем свыше 55 тысяч человек в год. С середины 1990-х годов количество и уровень (на 100 тыс. человек) самоубийств снижается, и все же Россия входит в двадцатку стран с самым высоким уровнем самоубийств. В 2012 г. погибли в результате суицида около 32 тыс. человек, в 2013 г. – около 29 тысяч.

Количество и уровень (в расчете на сто тысяч человек населения) самоубийств, как следствие социального неблагополучия, служит одним из важнейших индикаторов социального, экономического, политического, нравственного состояния общества. Не случайно в бывшем СССР тема самоубийства в течение многих десятилетий находилась под строжайшим запретом. Ибо, как заметил еще в середине XIX столетия Г. Бокль: «Самоубийство есть продукт известного состояния всего общества»[365]. Руководство СССР, осознанно или интуитивно понимая это, тщательно скрывало ситуацию с самоубийствами в стране.

Самоубийство, суицид (лат. sui – себя, caedere – убивать) – умышленное (намеренное) лишение себя жизни. Это лишь одно из возможных и наиболее простых определений сложного социального феномена.

Не считается самоубийством лишение себя жизни лицом, не осознающим смысл своих действий или их последствий (невменяемые лица, дети в возрасте до пяти лет). В этом случае фиксируется смерть от несчастного случая.

Суицидальное поведение включает завершенное самоубийство, суицидальные попытки (покушения) и намерения (идеи). Эти формы обычно рассматриваются как стадии или же проявления одного феномена.

В самом широком смысле, самоубийство – вид саморазрушительного, аутодеструктивного поведения (наряду с пьянством, курением, потреблением наркотиков, а также перееданием).

Под словом «самоубийство» в русском языке понимаются два разнопорядковых явления: во-первых, индивидуальный поведенческий акт, лишение себя жизни конкретным человеком; во-вторых, относительно массовое, статистически устойчивое социальное явление, заключающееся в том, что некоторое количество людей добровольно уходит из жизни. В некоторых языках, включая английский, немецкий, русский, отсутствует дифференциация этих понятий. Поэтому лишь из контекста бывает ясно, идет ли речь о поступке человека, или же о социальном феномене.

Самоубийство – весьма сложный, многоуровневый (философский, социальный, психологический, нравственный, юридический, религиозный, культурный, медицинский) междисциплинарный феномен[366].

Лишение себя жизни психически здоровым человеком (а таких, вопреки довольно распространенному мнению, – большинство), в конечном счете, есть следствие отсутствия или утраты смысла жизни, результат «экзистенциального вакуума»[367]. А ведь смысл жизни – философская, мировоззренческая проблема. Не удивительно, что тема самоубийства звучала в работах большинства известных философов. Но особое место самоубийство заняло в творчестве экзистенциалистов – С. Кьеркегора, А. Камю, Ж. – П. Сартра, М. Хайдеггера, К. Ясперса. Последний, будучи врачом по профессии, заметил: «Больной человек идет к врачу, здоровый – кончает самоубийством». Этот парадоксальный вывод был направлен против сторонников объяснения суицидального поведения исключительно психическими заболеваниями. А. Камю писал: «вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов», а потому «есть лишь одна по – настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии»[368].

Мотивация суицидальных актов, их ближайшая непосредственная причина – это проблемы, прежде всего, психологические и социально – психологические. Генезис же самоубийства как социального явления, подчиняющегося определенным закономерностям, – предмет социологии.

Самоубийства в разных обществах и в различное время приобретали различную религиозную, нравственную и правовую оценку: от безусловного религиозного (у католиков, мусульман) и правового запрета (в дореволюционной России была предусмотрена уголовная ответственность за покушение на самоубийство) до ритуальных, социально одобряемых или же обязательных самоубийств (сати индийских вдов, японское сэппуку – харакири и т. п.).

Суицидальное поведение является неотъемлемой составляющей культуры как способа существования общественного человека. Культура аккумулирует все социально значимые формы человеческой жизнедеятельности. При этом каждая культура «оформляет» («конструирует») виды деятельности, включенные в нее. Так, можно говорить о суициде в буддистской, индуистской, исламской, древнегреческой, древнеримской, христианской, западноевропейской, североамериканской и иных культурах[369].

Самоубийства служат вечной темой в искусстве. Достаточно вспомнить «Новую Элоизу» Ж. – Ж. Руссо, «Страдания молодого Вертера» И. Гете, «Бедную Лизу» Н. Карамзина или же «Отель «Танатос»» А. Моруа. Суицидальное поведение может явиться следствием соматических (прежде всего, онкологических) и психических заболеваний, становясь предметом медицины, психиатрии[370].

Для социологии и истории творчества небезразличен анализ относительной распространенности суицидального поведения среди творческих личностей – писателей, поэтов, ученых, художников. Не удивительно, что и суицидологическая литература уделяет немало внимания анализу суицидального поведения творцов[371].

Однако воспроизводство относительно постоянного, статистически устойчивого для каждого конкретного общества числа добровольных смертей, динамика количества и уровня самоубийств в зависимости от экономических, политических, социальных изменений, неравномерное распределение суицидального поведения среди различных социально – демографических групп населения свидетельствуют о социальной природе этого феномена. В мире животных суицидальное поведение либо не наблюдается вовсе, либо ограничивается редкими нетипичными актами, носящими не осознанный, а инстинктивный характер (и поэтому не являющееся собственно самоубийствами). Не случайно Ж. – П. Сартр усматривал отличие человека от животного в том, что человек может покончить жизнь самоубийством.

Э. Дюркгейм в классическом труде «Самоубийство: Социологический этюд» утверждал, что самоубийства зависят от внешних по отношению к индивиду причин, которые следует искать внутри общества, а число самоубийств можно объяснить только социологически[372]. А Питирим Сорокин в 1913 г., на основании проведенного исследования, утверждает: «Причины или факторы самоубийства следует искать в социальной или общественной жизни людей»[373].

Отметим ряд закономерностей, свидетельствующих о социальной природе суицидального поведения, следствия закономерностей и противоречий общественного развития.

Количество и уровень (обычно в расчете на 100 тысяч человек населения) самоубийств, как показал еще Э. Дюркгейм, находятся в обратной корреляционной зависимости от степени интеграции, сплоченности общества. Поэтому, по Дюркгейму, уровень самоубийств в католичес ких странах ниже, чем в протестантских. И в наши дни наблюдается более низкий уровень самоубийств в католических странах (Италия, 2012 – 5,0; Испания, 2012 – 6,4), чем в протестантских (Австрия, 2012 – 16,3; Дания, 2012 – 12,0; Финляндия, 2012 – 20,8; Франция, 2012 – 14,9; Чехия, 2012 – 13,7; Швейцария, 2012 – 15,6; и др.)[374]. Исключение составили католические Польша, где в 2012 г. уровень самоубийств достиг 18,5, а также Литва. Что это – приоритет социально – политических факторов по сравнению с религиозными?

По той же причине, во время войн снижается уровень самоубийств (сплочение общества перед лицом общей опасности). Об этом свидетельствует динамика суицида во время войн, включая первую[375] и вторую мировую[376].

Уровень самоубийств повышается в годы экономических кризисов, депрессий и роста безработицы. Так, на протяжении почти всего ХХ столетия, уровень самоубийств в США был весьма стабилен: 10 – 12 на 100 тыс. человек населения. И лишь в годы «Великой Депрессии» этот уровень увеличился до 17,5 (1932 г.).

Как все виды социальных девиаций, самоубийства чутко реагируют на степень социальной и экономической дифференциации населения и темпы ее изменения. Чем выше степень дифференциации, тем выше показатели суицидального поведения. Особенно «самоубийственно» резкое снижение социального статуса («комплекс Короля Лира»). Поэтому относительно высок уровень самоубийств в первые месяцы у солдат срочной службы, среди демобилизованных офицеров, у лиц, взятых под стражу[377].

Будучи, в конечном счете, следствием отсутствия или утраты смысла жизни («экзистенциальный вакуум») самоубийства растут в годы идеологических кризисов, «смены вех». Как писал Ф. М. Достоевский, «потеря высшего смысла жизни… несомненно ведет за собою самоубийство»[378].

На уровень самоубийств влияет культурологический фактор: насколько данная культура предлагает, подсказывает суицидальную модель возможного «решения» кризисной ситуации. Может быть поэтому традиционно высок уровень самоубийств среди жителей стран угро – финской группы (Венгрия, 2012 – 25,7; Финляндия, 2012 – 20,8; Эстония, 2012 – 25,0; Удмуртия, 1986 – 41,1), а уровень самоубийств у черного населения США значительно ниже, чем у белого, хотя социально – экономические различия заставляют предположить обратное[379]. Как известно, нет правил без исключения. В современной Литве – стране с преобладанием католического населения (литовцы и поляки) оказался один из самых высоких в мире уровень самоубийств (в 2012 г. – 44,9 на 100 тыс. человек населения). Это обстоятельство уже получило наименование «литовского парадокса»[380].

В некоторых культурах сложился ритуал добровольного ухода из жизни: японское сэппуку (в западном варианте и для японцев – с элементами иронии – харакири), сати индийских вдов и т. д. Наконец, устойчиво одинаковое распределение самоубийств среди различных социально – демографических групп населения также свидетельствует о социальной природе самоубийств[381].

Конечно, сказанное не исключает роли других факторов. Так, на уровне индивидуального поведения несомненно значение психологических характеристик индивида. Афористическое высказывание В. Леви: «Социум выбирает из психогенофонда»[382] – удачно демонстрирует связь между этими двумя уровнями. Действительно, социальные условия, преломляясь через индивидуальные, личностные, психологические особенности конкретного человека, реализуются в виде суицида, или убийства, или невроза, или иной реакции.

При прочих равных условиях, уровень и динамика суицидального поведения может зависеть и от космических факторов (солнечная активность, геомагнитные бури и т. п.)[383].

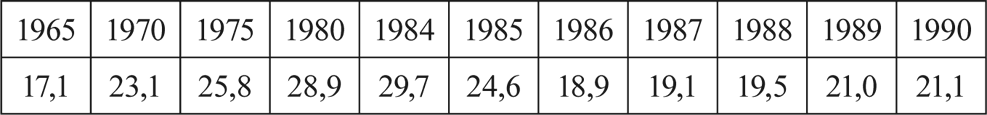

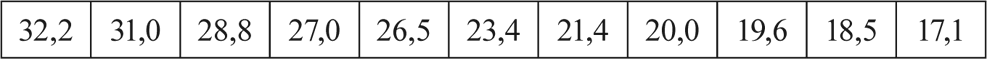

Ниже будет предпринят краткий анализ динамики самоубийств в России (на основе данных официальной статистики, которая – напомним – отражает не все фактические случаи). Динамика уровня завершенных самоубийств в бывшем СССР (табл. 9) очень наглядно демонстрирует зависимость от социально – политических условий: первый минимум в годы хрущевской «оттепели» (17,1 в 1965 г.); нарастание в годы «застоя» до максимума 29,7 в 1984 г.; сокращение до 18 – 19 в годы горбачевской «перестройки» с последующим ростом до 21,1 к концу существования Союза (1990 г.).

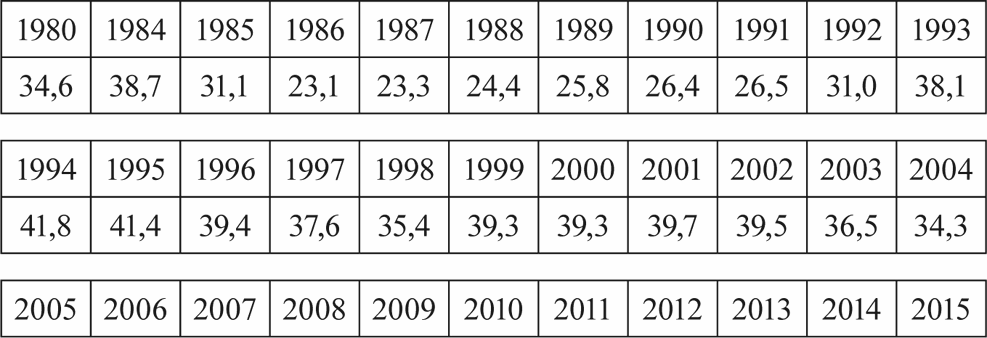

Аналогичная, динамика наблюдается в РСФСР – РФ (табл. 10): первый максимум (35 – 39) в те же «застойные» 80-е годы; сокращение до 23 – 24 в период горбачевской «перестройки» и постепенное возрастание до 41 – 42 к 1994 – 1995 гг. Так, если за 1980 – 1984 гг. («застой») в среднем за год было 49,7 тыс. самоубийств, за 1990 – 1994 гг. («постперестройка») – 48,5 тыс., то в течение 1985 – 1989 гг. («перестройка») – 37,0 тыс. человек кончали жизнь самоубийством[384].

С 2003 г. фиксируется постепенное снижение уровня завершенных самоубийств до 17,1 в 2015 г.

Важно отметить, что сокращение уровня самоубийств в середине 80-х годов («перестройка») с последующим ростом к середине 90-х годов происходит во всех странах Прибалтики и Восточной Европы, подтверждая значение социально – политических изменений для суицидальных проявлений[385].

Положительная динамика последних лет в России пока не нашла приемлемого объяснения. Однако она совпадает с аналогичной динамикой самоубийств в других странах[386] и – с аналогичным трендом уровня преступности и основных видов преступлений![387] Мне уже приходилось отмечать этот пока необъясненный феномен. Может быть, такие девиантные проявления, как преступность и самоубийства, помимо выявленных зависимостей от экономических, социальных, политических, культурологических факторов, подчиняются неким общим внутренним закономерностям, не нашедшим пока научного объяснения? А может быть «уход» подростков и молодежи в виртуальный мир Интернета компенсирует им трагедии реального мира?

При всех временных колебаниях Россия в течение многих лет занимает одно из первых мест в мире по уровню завершенного суицида. Так, в 1994 г. Россия по этому показателю заняла второе место в мире после Литвы. На третьем месте была Латвия, на четвертом – Эстония, на пятом – Белоруссия, на шестом – Венгрия[388]. В 2007 г. наибольший уровень завершенных самоубийств был в Литве (42), далее шли Россия и Белоруссия (36 – 37), Казахстан (30), Венгрия (28,5), Латвия (26). Наименьший уровень, приближавшийся к нулю – в Египте, Гаити, Ямайке[389]. К 2010 г., по данным озвученным на международной конференции «Developing an Evidence Base on Social and Public Health Determinants of Suicide in Eastern Europe» (сентябрь 2010, Таллинн), Россия вышла на первое место в мире, обогнав Литву.

Почти во всех странах уровень самоубийств мужчин выше, чем женщин. В России этот разрыв особенно велик. Так, в 2012 г. уровень завешенных самоубийств мужчин составлял 35,1, а женщин – 6,2.

Небезынтересными представляются некоторые результаты диссертационного исследования Е. С. Ушаковой (под руководством автора этих строк) «Суицидальный риск: социологический анализ» (СПб, 2010), свидетельствующие о значении ряда социальных факторов в генезисе самоубийства[390]. В основу эмпирической части исследования был положен on-line опрос свыше 1200 респондентов (2006-2009 гг.), а также вторичный анализ опубликованных результатов исследований отечественных авторов.

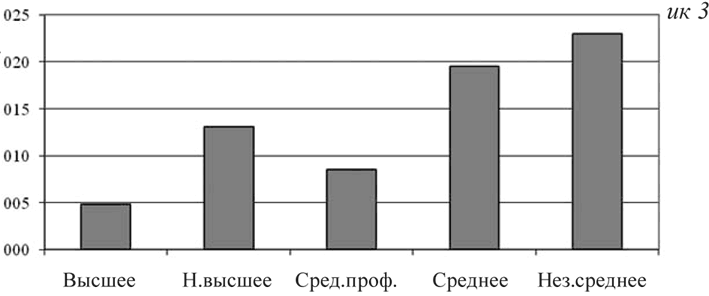

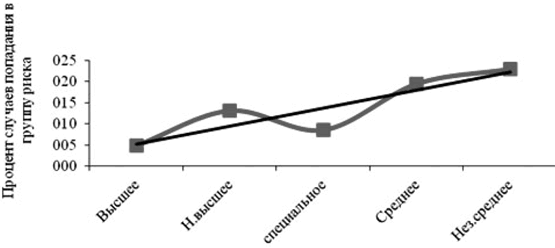

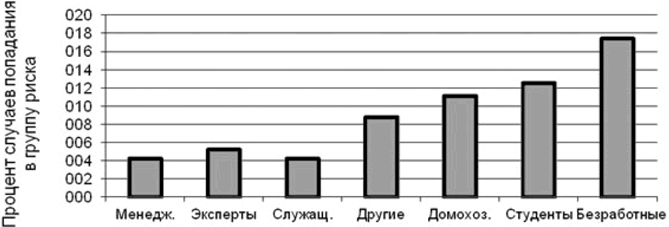

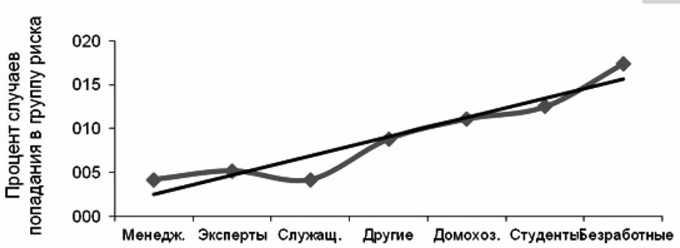

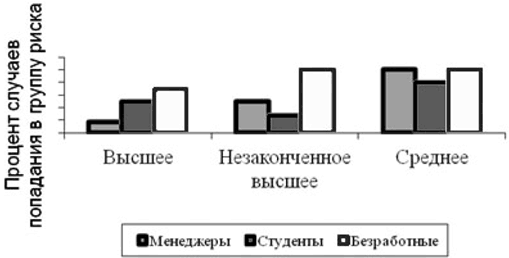

Была показана значимая суицидогенная роль таких социальных факторов, как уровень образования: чем выше образовательный статус, тем ниже суицидальный риск (графики 3, 4) и профессиональный статус: чем «выше» статус, тем ниже суицидальный риск (графики 5, 6).

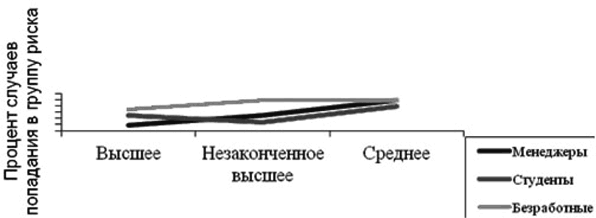

Весьма интересной оказалась выявленная зависимость суицидального риска от рассогласования профессионального и образовательного статусов. Несоответствие уровня образования социальному положению приводит к увеличению суицидального риска (графики 7, 8).

Таблица 9. Уровень завершенных самоубийств в СССР (на 100 тыс. населения)

Таблица 10. Уровень завершенных самоубийств в России (на 100 тыс. населения), 1980-2015

График 4

График 7

График 8

Теоретически девиантогенная (и криминогенная) роль рассогласования статусов была показана Л. И. Спиридоновым еще в 1973 г.[391] Эмпирическим подтверждением тому явились, в частности, результаты исследования Е. С. Ушаковой. Вышеизложенное, во-первых, подтверждает социальную природу самоубийств и, во-вторых, позволяет утверждать, что уровень и динамика суицидального поведения служит значимым показателем социальной, экономической, политической ситуации в той или иной стране.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК