4.3. Дискуссионные проблемы средневековой философии: соотношение веры и разума, спор о природе универсалий

Важнейшей философско-теологической проблемой в эпоху Средневековья была проблема соотношения двух способностей души человека – веры и разума (соответственно, религиозного и философского (научного) познания). Согласно периодизации средневековой философии можно обозначить следующие варианты ее решения.

1. Несовместимость веры и разума провозглашает апологет Тертуллиан в своей знаменитой формуле – «верую, ибо абсурдно». Истины Божественного откровения непостижимы рациональным путем, они алогичны и парадоксальны, поэтому между Афинами (философией) и Иерусалимом (христианством) нет ничего общего. Разум бессилен и на пути апофатического Богопознания, который утверждает непознаваемость и невыразимость Бога и предполагает опыт умолкания, очищения души, аскезы, обретения сверхзнания, результатом которого становится мистическое соединение с Богом.

2. В патристике попытка совместить веру и разум, религию и философию выражена в утверждении «верую, чтобы понимать» (Августин Аврелий, Ансельм Кентерберийский). Вера предлагает разуму аксиомы, не подлежащие ни доказательству, ни критике. Они, в свою очередь, служат отправной точкой для философских рассуждений, которые призваны укрепить человека в вере.

3. Принцип гармонии веры и разума, выдвинутый схоластом Фомой Аквинским, означал то, что истины разума и истины веры не могут противоречить друг другу, так как и те, и другие направляют человеческое познание к Богу. С помощью разума можно обосновать и доказать некоторые истины Откровения (например, бытие Бога), но среди них есть и те, что являются исключительно предметом веры. По сравнению с верой разум в познании Бога ограничен, поэтому философия должна служить теологии и там, где возможно, представлять и толковать христианские истины в категориях разума и опровергать ложные аргументы против веры.

4. Формула поздней схоластики «понимаю, чтобы верить» (Пьер Абеляр) выражает идею автономии разума и философии, необходимость рационального осмысления религиозных догматов и удостоверения разумом авторитета Священного Предания, вплоть до выявления противоречий в рассуждениях Отцов Церкви.

В период поздней схоластики оформляется теория «двойственной истины». Ее сторонники (Сигер Брабантский, Уильям Оккам, Иоанн Дунс Скот) полагали, что различия между верой и разумом столь радикальны, что никогда не могут быть преодолены. У философии и теологии разные объекты (у первой – тварный мир, у второй – Божественный) и методы познания. Философия представляет способы доказательства и демонстрации и основывается на логике естественного, теология же предлагает путь убеждения и базируется на логике сверхъестественного и Откровении.

Одной из наиболее острых дискуссий в схоластической философии Средневековья был спор о природе универсалий – общих понятий (например, человек, стол) и их отношения к единичным вещам. Особенно актуален этот спор был в свете тринитарного догмата, определяющего одну сущность и три различных ипостаси Святой Троицы. В зависимости от позиции, занятой в вопросе об универсалиях, схоластика разделилась на два течения – номинализм и реализм. В каждом были умеренное и крайнее крыло.

Реалисты (Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский) полагали, что общие понятия по отношению к отдельным вещам природы являются первичными, существуют реально, сами по себе, «до вещей» и представляют собой идеи в Божественном Разуме.

Крайние реалисты придерживались платоновского учения об идеях, суть которого сводилась к тому, что идеи существуют «до единичных вещей и вне их» (например, сначала появляется и существует идея стола, а потом уже создаются конкретные столы).

Сторонники умеренного реализма исходили из аристотелевского учения об общих родах, согласно которому общее реально существует не только «до вещей, но обязательно и в самих вещах и явлениях». Умеренный реалист Фома Аквинский, выражая официальную позицию Церкви по проблеме универсалий, утверждал, что общие понятия существуют «до вещей» в Божественном интеллекте как предвечные мысли Бога, в соответствии с которыми и был сотворен мир; «в вещах» как «формы» этих вещей; и «после вещей» – в человеческом интеллекте как его понятия, как результат абстрагирующей деятельности человека в ходе познания вещей природного мира.

Номиналисты (от лат. nomen – имя) (Иоанн Росцелин) считали общие понятия всего лишь понятиями нашего ума, существующими «после вещей». Крайние номиналисты вообще полагали их пустой знаковой стороной или оболочкой слова – «звуковым порывом», а родовые и видовые понятия (например, предмет мебели – стол) суть абстракции, выраженные через имена имен. Однако в применении к богословским проблемам позиция крайних номиналистов вела к неприемлемым для официального христианства выводам. Ведь если отрицается реальность общей сущности, то три ипостаси превращаются в трех самостоятельных богов.

Умеренные номиналисты или концептуалисты (Пьер Абеляр) полагали, что универсалии существуют «в самих вещах» как их концепты, которые образуются нашим умом путем абстрагирования общих для целого ряда вещей признаков.

Проблема универсалий не является исключительно проблемой схоластики. Ее отражение в историко-философской традиции можно обнаружить в фундаментальных философских вопросах о соотношении единичного и общего, абстрактного и конкретного, бытия и мышления; о природе имени; об онтологическом статусе идеального; об универсалиях культуры и др. (табл. 4.1).

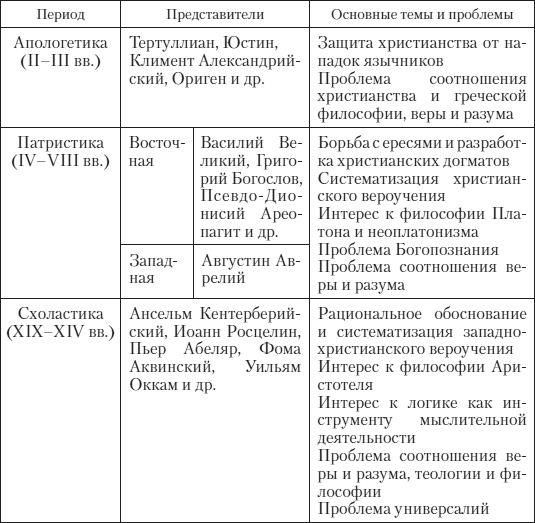

Таблица 4.1

Средневековая философия: основные темы и проблемы

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.