Модели знания и образы смысла

Модели знания и образы смысла

Итак, анализ – это креативная процедура, направленная на порождение особых образов того, что подвергается анализу. Эти образы содержат в себе «ссылки» на те смысловые контексты, что стоят за предметом анализа, но служат они интересам тех, кто занят анализом. Но в силу системности самого предмета анализа аналитик не в состоянии отделять себя от предмета своего интереса, и его интересы вступают во взаимодействие с интересами тех, кто создавал ту же, например, иконографию. Ученый исследователь становится частью того, что он анализирует, и подобная трансформация заложена в самой сути познавательной деятельности, которая как всякая деятельность, определяется участием, компетенцией и целями. Как определить и оценить результаты взаимодействия этих двух систем (системы иконографии и системы ее познания) или, точнее говоря, их образов или моделей? Подобное возможно лишь через построение модели их взаимодействия, что будет уже образом, моделью познания не столько иконографии как предмета, сколько иконографии как подхода. Так возникает модель методологическая…

Собственно говоря, у Синдинг-Ларсена речь идет об оценке «аналитического потенциала» всех только что обсуждавшихся теоретических концептов, взаимодействующих друг с другом. Во-первых, как считает Синдинг-Ларсен, существует три модели, описывающие иконографию с точки зрения «формального авторитета»: иконографическое значение с точки зрения поддержания ритуальных функций, то же значение в более обширном контексте взаимоотношений Литургии и литургических источников и, наконец, модель, имеющая дело с живописной стороной иконографии. Во-вторых, существуют две модели, описывающие то значение, что формируется у участника иконографической ситуации, порождающей «некоторую форму координирующего ритуала и иконографического восприятия». Одна из этих моделей описывает «поле действия», другая – соответствующие «определяющие процессы».

Фактически, построение методологии – это, так сказать, «реконструирующая идентификация» основных параметров иконографии («базовые уровни» Литургии, сообщения, концепций образа, ритуала), пропущенных сквозь упомянутые пять аспектов с учетом того, что в результате должны получиться «нормативная аксиология и структура правил, взаимодействующих со всеми релевантными системами значения»[722].

Итак, первая модель «концепций авторитетности» имеет дело с иконографией, соотнесенной с литургическим функционализмом, стоящую из трех взаимодействующих аспектов смысловой значимости и учитывающей, что исток и цель Литургии связаны с участием в ней духовенства, священнослужителей в широком смысле слова. Первый аспект – это когда иконография прямо воспроизводит реальное или трансцендентное присутствие Прототипа (Христа-Бога в Евхаристическом контексте). Второй аспект – когда иконография представляет скрытое проникновение и прямое или косвенное участие в обряде Прототипа (Христос как Первосвященник в Евхаристии и общение с ним святых, участников Небесной Литургии). Третий аспект действует в том случае, когда иконография воспроизводит признаки аналогии между обрядом и его прототипом (например, изображение Небесного Престола, для которого земная Литургия будет «отражением в контрапункте»).

Подобную «трехчастную систему, которую возможно интерпретировать по разным направлениям», Синдинг-Ларсен предлагает рассматривать как «первичный движущий фактор и регулирующую силу» во всех типах иконографии, когда, например, всякого рода вторжения и отклонения, присущие историческому развитию, результируются в иконографических корректировках, направленных на поддержание системы в равновесии. Кроме того, эта трехчастная система представляет собой основной компонент в том самом «поле деятельности», которое отражает «официальные канонические интересы» по отношению к литургической иконографии. Собственно говоря, речь идет о своего рода сценарии, на основании которого разнообразные параметры «иконографического процесса» оцениваются и соизмеряются в соответствии с «фундаментальными нормами и высшими целями»[723].

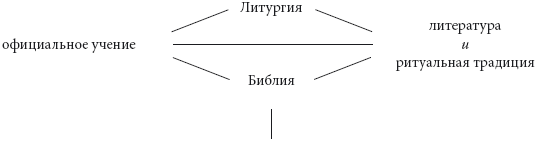

Более того, подобная система (и все ее подсистемы) наполнена концептами и значениями, описывающими одновременно понятия, относящиеся к системам еще большего масштаба – Св. Писания, литературы (богословской, литургической, агиографической и т. д.) и обрядовой традиции. Все это можно объединить триадой Догмы – Доктрины – Литургии, которая представляет собой «точку схода», фокус каждого момента совершаемой Литургии. И такого рода действительно фундаментальная система может быть представлена в виде схемы:

Подобная схема является и аналитическим каркасом для интерпретации, так сказать, со стороны авторитетов, с любого места и в любое время (момент) Литургии, причем любой ее части. И, в свою очередь, осуществляемая таким способом интерпретация определяет важнейшие элементы и структуры иконографии, причем и в расширительном плане, касаясь уже и внелитургических тем и аспектов (например, агиографических).

«Но решающий момент заключается в том, что Литургия сакраментально трансформирует пространство совершаемых действий и в нем те же самые концепты выражаются на уровне формализирующего ритуала посредством освящающих слов и действий»[724] (выделено нами. – С.В.). Литургия определяет и выбор источников, и отбор концепций, и, что самое существенное, определяет порядок их восприятия и усвоения.

Более того, иконография предполагает, что ее визуальные параметры не просто дополняются ментальными, концептуальными усилиями, но именно истолковываются ими при условии использования догматических и литургических понятий в качестве необходимого инструментария. А владение этим инструментарием и есть, собственно говоря, компетенция авторитета…

Пример, приводимый Синдинг-Ларсеном в качестве иллюстрации, по-своему замечателен, тем более что связан он с именем Э. Гомбриха – тоже авторитета в своем роде и в своей области, которая, однако, как оказывается, может не совпадать с областью литургической иконографии.

Истолкование Гомбрихом центральной фигуры Гентского алтаря как «Бога-Отца» поражает своей неточностью. Это, во-первых, и не столь уж старческий образ. Во-вторых, вовсе не метафорическое изображение Первого Лица Св. Троицы, а прямое воспроизведение пророческого видения «Ветхого Деньми», что есть, по выражению Синдинг-Ларсена, «альтернативное изображение Бога, созерцаемого “через” Христа», который как раз представляется напрямую как Воплощенное Божество и в видении Апокалипсиса. В-третьих же, этот образ следует воспринимать христологически (королевские регалии сочетаются с первосвященническими атрибутами и аллегориями Искупительной Жертвы). Характерное изображение Св. Троицы в виде трех идентичных фигур (известны изображения, современные Ван Эйку) тоже следует воспринимать с точки зрения Воплощения как равное подобие Вочеловечившемуся Слову, через Которое Отец действует Духом Святым.

Можно ли сказать, что подобное толкование не предполагается внутри самого изображения, что оно возникает по ходу богословских рассуждений по поводу изображения? Или что весь этот смысл и так предполагается независимо от конкретного изображения? Стоит ли учитывать церковное учение, чтобы понять изображение? Для Гомбриха это учение не было авторитетным, и потому он увидел у Ван Эйка только метафору Отца. Позиция Синдинг-Ларсена особенно рельефно показывает специфику его методологии, основанной на обязательно системном взгляде на иконографию, где невозможно не учитывать все уровни восприятия и функционирования сакрального изображения, в котором, в том числе, и церковные, институциональные, авторитетные, предписывающие аспекты составляют обязательную структуру изображения. Оно без них не могло возникнуть, не могло функционировать и потому не может быть усвоено сейчас.

Каким же способом делается обязательным концептуально-догматическое содержание? Дело в том, что «иконография сочетает в своей структуре специфические визуальные признаки, которые имитируют вовсе не прототипы как таковые, а их концептуализацию в сознании авторитетных лиц, зрителей-участников [богослужения] и в нашем собственном»[725]. А структура этих визуальных концептуализаций (то есть не самих концептов, а порядка их порождения) задается «последовательными актами выбора релевантных отношений к релевантным концептам и отказ от прочих специфических альтернатив»[726]. Этот процесс можно представить в виде дерева, где ответвления образуются новыми визуальными признаками и новыми концептами, порожденными сочетаниями данных признаков по ходу рассматривания иконографии и ее анализа (тот же самый процесс, вероятно, присутствовал и при ее рождении). Иначе говоря, крайне существенно, что «символическое содержание и способ представления» обязаны проявляться вместе, чтобы произошло узнавание и толкование, которое, повторяем, заложено в структуре самого иконографического изображения. И подобная структура содержит операции выбора, отраженные в ответвлениях того самого «древа»: выбор «фокуса или цели концептуализации», отказ от альтернативы, выбор типологии, локализация, положение, идентификация, «интермедиальная концептуализация», атрибуция. Нетрудно заметить, что описанная структура – это структура ориентации в ритуально-храмовом пространстве, что не случайно: церковное здание есть прежде всего образ, модель функционирующей Церкви, определяющей и состояние, и поведение своих членов, и их сакраментальную и когнитивную активность…

Итак, иконография – это то, что заставляет участвовать не только в обрядах, но и в их понимании. Совершается строгая ритуализация самого познавательного процесса, который оказывается процессом идентификации и ориентировки в готовых контекстах. Задается, подчеркивает Синдинг-Ларсен, «наша аналитическая стратегия», цель которой – реконструкция. И она достигается через учет или «креативной стратегии авторитетных лиц, отвечающих за продукцию», или «концептуализационной стратегии современного зрителя». Начало иконографической аналитики – «концептуальная фокусировка на Боге», выбор Его в качестве цели понимания, конечный предел – «интермедиальная концептуализация, представляющая собой или заложенную, или индивидуально реализованную атрибуцию значения». И опять же осуществление подобной семантической аналитики возможно исключительно через взаимодействие с «базовыми» уровнями и «скалярными признаками» иконографии, отвечающими за ее, собственно говоря, художественно-изобразительный статус. Это есть не что иное, как знакомые нам стилистические параметры («манера»), дополняемые количественными характеристиками, недискретными качествами (колорит), линейно-графическими особенностями, «топологией поверхностей», – всем тем, что задает разнообразные пути и направления «эмоционального истолкования», предполагающего «поэтическую интуицию»[727].

Но даже если ограничиваться вышеприведенным «древовидным» аналитическим процессом, то все равно существует крайне показательное условие его реализации: восприятие иконографии как своего рода предлога (или предложения) совершить некоторую последовательность интеллектуальных решений доступно исключительно «высокообразованной личности своего времени»[728]. Для менее подготовленных в теории зрителей достаточно будет одной лишь фиксации внимания на отдельных символах, выбор которых обусловлен не «стратегией» самой системы, а привходящими социальными обстоятельствами и окружающей средой.

Но учет такого фактора, как зритель-участник, неизбежен, так как чисто формальная система – только часть и выражение более обширных систем ценностей и поведения (например, Литургии и ее производных). Происходящие в этих системах процессы предполагают личное участие и порождают по этой причине «символические структуры самоидентификации», которые могут включать и элементы иконографии. Даже «средний» участник, фиксируясь на одном из подобных символов или прямо на каком-либо концепте, способен интуитивно усвоить важные свойства самой структуры позади символов. Но делает он это лишь частично, перераспределяя свойства и не замечая порой «чужих» элементов. В любом случае существенно иметь в виду не только то, на что способна «картинка» как таковая, но и то, на что способно сознание и поведение индивидуального «участника».

Принципиальный момент состоит в том, что иконографическая система способна стать «полем деятельности» пользователя, «вторжение» которого выводит ее из равновесия, обретаемого вновь посредством выбора некоторого определенного ответа на сомнения, возникающие по ходу прежде всего рассматривания, то есть зрительской активности участника. И даже если мыслить, например, в историзированных терминах и именовать последовательность изменений системы как «развитие», то все равно первичным остается уровень связи с «реальным миром», представителем которого является зритель-участник. Именно в его сознании вырабатываются образы-конструкты самых разных модальностей, в том числе и тех, что именуются «визуальным представлением “реальности”». Но и об уровнях сверхперцептивных интересов, то есть социальных и средовых, тоже удобнее говорить как о соответствующих конструктах сознания, которыми оно так или иначе оперирует.

Тем не менее вопрос, как изображение воспроизводит что-либо, требует своего ответа, хотя, конечно же, главная проблема состоит в том, что этих ответов слишком много. Синдинг-Ларсен довольно бегло перечисляет их: изображение – это и «этиологический» процесс копирования-повторения, и информационно-теоретическое воплощение данных, и семантически-информационный процесс. Рисунок – это и воплощение намерений передать сообщение, это и иллюзия, и набор подобий. В последнем случае важна степень сходства, которая получается по ходу целенаправленного процесса сравнивания и сопоставления результатов более частного процесса «подделывания-подстраивания» (выражение Гомбриха) визуальных эквивалентов-аналогий или кластеров.

Можно попытаться психофизиологически объяснить процесс зрительного восприятия активными усилиями сознания по фокусировке «наиболее информативных» частей изображения на «центральной ямке» сетчатки с одновременной активизацией периферийных зон. Отвлеченные образы, лишенные конкретности, стимулируют перцепцию и внимание, которые заняты выделением «абстрактных» форм и «их нормализации», приведением их к привычным, «каноническим» конфигурациям. По ходу «эмпатии» запоминающееся или просто значимое поведение нарисованных персонажей «в некотором роде программирует внутренние системы наблюдателя, пробуждая в нем известную готовность принять сходное поведение: ритуальные установки нарисованных лиц стимулируют ритуальное поведение в наблюдателе»[729].

Синдинг-Ларсен еще раз подчеркивает: действенность образа, соотнесенного с когнитивно приемлемым «реальным миром» и его «реализмом», зависит от сложных паттернов, состоящих из материала, предоставляемого культурой. Несомненно, любое изображение, соотнесенное с «реальными» предметами, представляет собой художественную «абстракцию», но обсуждение ее в терминах стилистической парадигмы неадекватно, в лучшем случае недостаточно. Но с какой же тогда реальностью соотносить изображение? Конечно же, с «литургической ситуацией», в которой происходит прямая фокусировка на присутствующей истине и которая истиннее всякой словесной реальности. Пример такого подхода – сравнение двух изображений Тициана, которые в стилистических понятиях («скорее закрывающих, чем начинающих обсуждение») описываются как более уравновешенное и более экспрессивное. «В реальности» же перед нами изображение «двух различных типов благочестивого усилия», при том, что вовсе не обязательно различать их по степени эмоциональной насыщенности (просто это разные эмоции).

Но мы должны себе представить «реального» индивидуума, способного почувствовать две разновидности отношений в двух альтернативных изображениях конкретных ритуальных установок. И это будет два разных места: частное жилище и, соответственно, стена (генуэзская «Мадонна Бальби») и публичное и сакраментальное место и, соответственно, церковный алтарь («Мадонна Пезаро»). Мы не можем судить о функциональном соотношении, например, живописных форм и типов окружения, но вполне можем допустить, что «взрослая личность», столкнувшись с «Мадонной Пезаро», сможет сразу же уловить важное соответствие между литургическим жертвоприношением как повторением Крестной Жертвы и участием в общественной жизни как форме самоотдачи, если не самопожертвования.

Все последующие связи наш средний зритель выстраивает благодаря своей способности существовать через участие в чем-либо и аккумулировать системы значений, усваивая их из всякого рода взаимодействий с современной жизнью. Синдинг-Ларсен пишет, так сказать, портрет подобного зрителя-участника: он более-менее регулярно участвует в Мессе, регулярно созерцает официальные венецианские церемонии или участвует в них, чувствуя себя частью единого целого, которое репрезентирует его как гражданина, позволяя быть и индивидуумом, и приобщаться к государству и Церкви. Быть может, он не проявлял исключительного интереса ко всякого рода идеологическим коннотациям и политико-религиозным функциям публичных ритуалов или к официальному символическому аппарату, разработанному для их осуществления. Но в своих ключевых моментах и на уровне основных ролей ритуал обозначал для подобного зрителя соответствующие символы и просто прямые сигналы, заставлявшие его интуитивно соотносить то, что он видит, с тем, в чем он участвует, – во всех подобных процессиях, обрядах и прочих церемониях, сфокусированных в конечном счете на одном – на Мессе.

Замечательный пример такого символа – изображенное в картине боевое знамя, которое выступает самым настоящим ключом, открывающим доступ к массе контекстов, как сугубо политического, так и идеологического, и мифологического, и исторического содержания[730]. И делает этот символ таковым то простое обстоятельство, что, как всякое боевое знамя, оно было освящено и потому достойно быть принесенным в качестве жертвоприношения пред Престолом победоносного Небесного Владыки[731].

Так что при взгляде на «Мадонну Пезаро» обсуждаемый индивидуум сталкивается с «богатейшим диапазоном символов, принадлежащих обширным и сложноустроенным системам значений, поддерживаемых ритуально и порождаемых религиозно, социально и политически». Ему нет нужды аналитически познавать или концептуально осознавать подобную систему как связанную структуру. И именно поэтому «живопись, являющую его взгляду некие символы, он способен увидеть – в тех или иных формах и при разных обстоятельствах – исполненной несомненной жизненной важности лично для него и как индивидуума, и как гражданина, и как прежде всего «viator’а» на пути к Раю[732].

Поэтому всякий зритель-участник обладает своим «концептуальным сценарием» со всеми присущими ему «семантическими атрибуциями», действующими как своего рода фокусировка в конкретных ситуациях (то есть речь идет о способности при конкретных обстоятельствах приписывать то или иное значение тому, что принимается в данный момент как существенное). Реализация подобного сценария – это не просто семантическое расширение, а утверждение своего рода индивидуального «поля активности», включающего в себя и объекты, и концепты, используемые в «фокусировочном процессе» данного индивидуума – концентрации внимания, реализации интересов, проявлении компетенции, то есть, всего того, что вносит перемены в порядок порождения значения. Из этого обстоятельства следует, что индивидуальная активность, проявляющаяся в приписывании значения, движима именно интересами, регулируется компетенцией и должна быть в обязательном порядке рассматриваема в перспективе индивидуального зрителя-участника, чьи, вдобавок, две «семантически креативные роли» – «проектировщик» и «пользователь» – нередко пересекаются с некоторыми другими.

Так что традиционные биографические различения «патрон и художник», говорит Синдинг-Ларсен с присущей ему ироничной лапидарностью, не в состоянии скрыть крайнюю значимость индивидуумов как представителей-репрезентантов социальных и средовых систем, специфические поля активности которых не обязательно должны выдавать «биографические ролевые паттерны»[733].

Наконец, последняя важная тема внутри этой проблематики – учет того факта, что формирование значения, релевантного для всех «партнеров иконографического предприятия», представляет собой процесс, который когнитивно охватывает всю ситуацию и ее участников. Структура «ситуации» – крайне сложный объект для анализа, и потому вполне благоразумно, замечает Синдинг-Ларсен, ограничиваться рассмотрением ролевых отношений «типичных партнеров» и важнейших смысловых перспектив, им и через них нам открывающихся[734].

Итак, перспектива «проектировщика» описывает поле активности как выстраивание уже упоминавшегося «иконографического древа», плоды которого выявляются как интересы и компетенция. За этим стоят определенные цели, ожидаемые блага (вознаграждения), а в целом все это представляет собой оценку на количественном и качественном уровне. Внутри этих же перспектив можно обнаружить и такие цели вкупе с требованиями, которые ориентированы на участие в ритуалах и отражают помимо прочего и реакцию на иных участников, выступающих порой в роли «соучастников» и, значит, «сопроектировщиков». Таковыми могут быть как артисты, так и последующие «пользователи». Поэтому подлинный «проектировщик» вынужден как бы вычерчивать карту той местности, что задается этими двумя перспективами. И наконец, самое существенное: точка схода обеих перспектив – это сам процесс проектирования той же иконографической программы, а главное – участие в нем. Это напоминает, говорит Синдинг-Ларсен, современные «полные» модели архитектурного проектирования, которые представляют собой не что иное, как предельно приспособленный для использования аналитический инструментарий для ретроспективного описания процесса проектирования. Основа подобных моделей – формулировка оптимального проекта, в котором учтены все воображаемые факторы и отношения, что предполагает и нас, то есть современных аналитиков, оснащенных «приемлемым инструментарием» для обращения с подобными ретроспективными проектами. В результате такого рода анализа возникает уже не ретроспективная, а проективная и более широкая модель[735].

А что же пользователь? Каковы его перспективы, если столь исчерпывающими выглядят возможности «проектировщика»? Фактически, пользователь – это индивидуальная, личностная сторона проектировщика: индивидуальная концепция «иконографического древа» в рамках собственного поля активности (интересов и компетенции), оценивание интенций и действий проектировщика и, самое принципиальное, – самоидентификация в связи с предлагаемыми «поведенческими паттернами» и реакцией на других участников.

Так что же такое в этом случае собственно ситуация, участниками которой равным образом оказываются и проектировщики, и пользователи? Ситуацию можно описать как темпоральные отношения между специфическими перспективами (только что описанными) и системами иконографии (описанными в виде древовидной структуры чуть выше). Важно, что участие проектировщика и пользователя в ситуации описывается как исполнение (evaluate) соответствующих ролей. Ситуацию можно узнать по тому признаку, что имеет место взаимодействие следующих сущностей: один субъект (А), другой субъект (В), ритуальная (литургическая) система. И все подобное должно взаимодействовать с окружением. Должны наличествовать специальные ценностные системы (теология, политика, организационные намерения и т. д.). И обязательно следует учитывать «пространственные условия», а также собственно «специфическую иконографию»[736].

Последний методологический рывок связан с попыткой принятия непосредственно социологической точки зрения, которая, в частности, предполагает понимание «социальной системы» как процесса порождения «паттернов отношений между индивидуумами и коллективами», что подразумевает и наличие явлений, вносящих смысл в визуальный мир, – делает добавление сам Синдинг-Ларсен в приводимую им цитату известного социолога Э. Гидденса. Более того: социальные системы предполагают «репродуцирующие отношения между индивидуумами и коллективами» (здесь тоже цитата, и тоже выше обозначенная добавка о видимом мире). Но главное, как подчеркивает автор «Иконографии и ритуала», – это «фактор цели» (социальные системы и целиком, и в своих частях конституируются конкретным целеполаганием). Почему же цель существенна для наших изысканий? Потому что она «имплицирует темпоральную размерность и ситуационное подтверждение системы» (в данном случае иконографической).

Из этого опять же следует полная бесполезность сугубо биографических изысканий на тему индивидуальности. Когда перед нами встают в полный рост все вышеописанные контексты, способен ли, говорит Синдинг-Ларсен с присущей ему неподражаемой иронией, «биографически индивидуальный NN со своим свидетельством о рождении и справкой о доходах и прочими документами выступать в качестве единицы анализа»? Ведь если обобщать, то эта «аналитическая единица» должна отражать именно ситуацию, то есть, меняющееся окружение, изменение целей и т.п., сталкивающихся под знаком личностных концепций и поведенческих навыков – причем в конкретный момент и достигая индивидуальной специфики, сохраняющейся в потоке времени. Отрицая деперсонализирующий, сугубо социологический проект интеграции микро– и макроуровней социальной системы («макрофеномен формируется из концентрации и повторения микроэпизодов»[737]), Синдинг-Ларсен предлагает в качестве резюме пространственную метафору проникновения системы в индивидуум и обращения его в сторону «ситуационной типологии». Это и есть «поле активности» личности, подразумевающее все тот же сценарий, согласно которому личность опознает концептуально и поведенчески «целеполагающий конструкт текущей реальности»[738].

И именно на основании подобных проидентифицированных конструктов происходит усвоение и переработка индивидуумом особенностей той же иконографии, ее возможных связей с окружением как результата согласования ориентации и положения индивидуума внутри заданной ситуации, атрибутом которой он сам является. Другими словами, социальная ситуация – насквозь искусственна, в ней нет ни начала естественного, ни завершения, из чего следует, что ее участники точно так же результат организованного отбора и контроля со стороны окружающей, исключительно социальной, среды.

Методологический вывод из этих, казалось бы, столь чуждых истории искусства концептуальных раскладов мало с чем сравним по своей фундаментальности: «ситуацию невозможно определить извне: это есть когнитивный и поведенческий конструкт, который мы, исследователи, в порядке реконструкции призваны приписывать или “деятелю”, или “участнику” в зависимости от той формы активности, что возбудила наш интерес»[739].

Итак, если иконография – это та же «ситуация», то тогда степень ее постижимости прямо зависит от степени включенности в нее интерпретатора, который уже не может довольствоваться позицией стороннего наблюдателя, а вынужден выбирать одну из ролей в сценарии, хотя им и не начатом, но им – насколько он сам вписался в него – продолженным.

Иконография, подобно всякому социальному явлению, проникает в индивидуума, становится фактом его внутреннего пространства, но прежде, как мы убедились (или нас убедили), индивидуум сам должен оказаться частью социально-визуальной среды, проявляющей себя пространственно. Проникнуть в нее, чтобы стать проникновенным – проницаемым и проницательным.

Что же способно обеспечить иконографии ее ситуационную устойчивость, что позволяет индивидууму ощущать себя внутри некоей значимой среды и участником всего, что в ней и с ней происходит? Ответ прост и нам хорошо знаком: это только архитектура, обладающая помимо прочих своих свойств способностью вмещать и удерживать. И ее место в подобной ситуации очень бегло можно описать следующими моментами, предполагающими, что архитектура – это:

1) средство организации иконографической ситуации (планировка постройки подразумевает планирование ситуации и построение отношений);

2) средство отображения (репрезентации) ситуации; 3) соответственно, средство фиксации и уловления ситуации;

4) следовательно, и путь преодоления ситуации: архитектурная среда может быть и альтернативой социальным отношениям[740].

Итак, всегда остается открытым вопрос: где, с кем и ради чего все подобное происходит?. И этот вопрос можно назвать, между прочим, сакраментальным и в буквальном смысле слова, ибо и за ним, и за архитектурой все так же присутствует Таинство, а за ним – его Тайносовершитель, для Которого реально небезразлично не только где что происходит, но и с кем и зачем. Налицо и весь круг интерпретирующих вопросов, и Лицо, к которому можно их обратить, не потеряв лица…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Образы мира

Образы мира Закончив рисовать, художники заспорили, чья работа лучше. Каждый считал свою картину честным паспортом природы, каждый верил, что лучше отразил мир. Они приводили бесчисленные аргументы и не заметили проходившего мимо фотографа.- Вы хотите преуспеть в

14. Образы лидеров

14. Образы лидеров (Когда Моисей пас стада) он не давал большим овцам забегать перед маленькими, но, наоборот, давал маленьким поесть свежей травы первыми. Затем он позволял более взрослым овцам поесть травы среднего качества. В конце концов, он давал самым сильным овцам

27. Проблемы истинного знания в философии. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истинного знания. Характеристика практики и ее роль в познании

27. Проблемы истинного знания в философии. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истинного знания. Характеристика практики и ее роль в познании Цель любого философского познания — достижение истины. Истина — это соответствие знания тому, что есть. Следовательно, проблемы

Глава 2. Два облика здравого смысла: аргумент за реализм здравого смысла и против теории познания здравого смысла{10}

Глава 2. Два облика здравого смысла: аргумент за реализм здравого смысла и против теории познания здравого смысла{10} 1. Апология философии В наши дни совершенно необходимо извиняться за то, что ты в какой бы то ни было форме интересуешься философией. За исключением, быть

Образы ада[67]

Образы ада[67] Невозможно описать в немногих словах, чем кажутся все эти образы, ибо ни один из них не подобен другому. Только между теми, которые в одинаковом зле и которые поэтому находятся в одном адском обществе, есть общее сходство. Вообще их лица ужасны и, подобно

150. Образы

150. Образы Образы, в противоположность ощущениям, могут быть определены лишь благодаря их особой причинной обусловленности: они вызываются ассоциацией с ощущением, а не внешним по отношению к нервной системе стимулом – или, вероятно, нужно сказать: внешним по отношению к

Глава V. Социология знания 1. Сущность социологии знания и ее границы а) Определение социологии знания и ее разделы

Глава V. Социология знания 1. Сущность социологии знания и ее границы а) Определение социологии знания и ее разделы Социология знания - недавно возникшая социологическая дисциплина. В качестве теории она стремится поставить и разработать учение о так называемой

2. Два раздела социологии знания А. Социология знания в качестве учения об экзистенциальной обусловленности знания

2. Два раздела социологии знания А. Социология знания в качестве учения об экзистенциальной обусловленности знания Социология знания предстает перед нами, с одной стороны, как теория (см. гл. 2А), с другой - как метод историко-социологического исследования (см. гл. 5)

Книгопечатание как первый случай механизации ремесла — пример не просто нового знания, а прикладного знания

Книгопечатание как первый случай механизации ремесла — пример не просто нового знания, а прикладного знания Раскол между тактильностью и другими чувствами в языке проявляется именно как гипертрофия этого чувства у Рабле и некоторых елизаветинцев, таких, например, как

УПР. Положительные образы

УПР. Положительные образы Вспомните случай или несколько событий, в которых подтвердилось ваша неуверенность в способностях сделать что–то.Восстановите этот случай в памяти как можно полнее и представьте, что его исход противоположен. Вообразите и почувствуйте, что вы

Глава 6. Образы рассуждения

Глава 6. Образы рассуждения Рассуждение не может строиться вне образа мира и из чего-то иного, кроме образов. Однако образы бывают разными, и далеко не все подходят для рассуждения. Научиться распознавать образы рассуждения — значит научиться видеть живое рассуждение.Как

I. Дифференциация объектов знания. Объективность процесса знания

I. Дифференциация объектов знания. Объективность процесса знания Исследуя свойства познавательного процесса, мы нашли, что объект знания имманентен процессу знания: он есть сама жизнь, сама действительность, присутствующая в акте знания, переживаемая в нём. Но этого

Образы Таинства

Образы Таинства Но какова сфера собственно христианской образности, если, как мы только что видели, все, казалось бы, новое на самом деле имеет языческие прецеденты? Возможно ли найти такую область, где христиане, отталкиваясь от сложившейся традиции, «интерпретируют ее в

Визуальные образы, семиологические модели и социологические парадигмы: паттерны иконографии и универсалии методологии

Визуальные образы, семиологические модели и социологические парадигмы: паттерны иконографии и универсалии методологии При желании подход Синдинг-Ларсена можно назвать семиологическим и структуралистским, хотя бы по причине активного использования коммуникативной