3.2.1. Политэкономическая техно-экологическая теория длинных волн и пропорциональной демократии

С самого начала необходимо раскрыть наиболее распространенные недостатки экономических исследований прошлого и современности. Это поможет освободить реальные экономические проблемы современности от наносной шелухи мифов и стереотипов, которая присутствует почти в любой книге по экономике в той или иной мере. В хорошей книге – в малой мере, в плохой – в значительной мере. Это касается даже трудов по специальным разделам экономики, а не только по общим макроэкономическим проблемам. Возьмем для примера лучшие книги прошлого века и нынешнего. И давайте возьмем труды представителей разных экономических школ.

М. Фридман, А. Шварц «Монетарная история США, 1867–1960». Неоклассика

Это одно из самых высококачественных и объективных исследований. Фридман – основатель нового экономического направления, лауреат Нобелевской премии, советник президентов США Никсона и Рейгана. Даже по отзывам экономистов, не разделяющих его взгляды, эта книга считается колоссальным вкладом в науку. Каковы же выводы этого фундаментального исследования? Один из главных выводов, положенных затем в основание нового экономического учения, – стабильность монетарных отношений. Вот одно из доказательств, которое приводится для иллюстрации этого вывода:

«Одним из поразительных примеров стабильности основных экономических зависимостей является поведение относительных цен в США и Великобритании… скорректированнное ценовое соотношение (выраженное при условии, что 1929 г. = 100) находилось между 84 и 111 во все из 79 лет (кроме одного года). Исключением был 1932 г»[217]

Если от 111 отнять 84, то получим 27. Эти 27 составляют 32 % от 84. Волатильность в 32 % от нижней границы вверх характеризуется как «поразительный пример стабильности»! В 1930-е годы ВНП США упал на 30 %, и эта степень «волатильности» была названа «Великой депрессией». Заметьте, что даже эти 32 % «стабильности» получены искусственно: из расчетов убран один год, чтобы не мешал схеме. А если учитывать и этот год, то от иллюзии «стабильности» совсем ничего не останется.

Второй пример выведения фактов за рамки созданной схемы и объявления их «исключениями» связан уже с игнорированием не одного года, а ряда лет. Доказывая стабильность скорости денежного обращения, авторы констатируют:

«Единственные значительные исключения имели место на протяжении и после Великой депрессии 1930-х годов, когда происходило значительное падение, а затем быстрое повышение скорости денежного обращения, а также на протяжении и после Второй мировой войны, когда имело место значительное падение скорости денежного обращения, а затем ее скачок в послевоенном периоде».[218]

Сколько же лет длились эти «единственные значительные исключения»? Оказывается, 31 год! С 1929 по 1960. А весь исследованный период составлял 91 год. То есть одна треть периода объявлена «исключением»! И причем именно та одна треть, которая была для авторов последней, то есть современной. И после такого исследования делаются выводы, а на основе их формулируются рецепты современной экономической политики и рекомендации для правительства. Надо отдать должное авторам, что они в своих выводах на последних страницах своей книги указывают на неоднозначность результатов представленного исследования:

«Деньги являются непредсказуемым предметом исследования, поскольку они полны парадоксов и загадок… Единственное, в чем мы уверены, так это в том, что история денег будет продолжать преподносить сюрпризы тем, кто будет изучать их будущее развитие – сюрпризы, которые исследователи денег и государственные деятели будут игнорировать на свой собственный риск».[219]

Вот таково одно из лучших исследований по экономике! Там, где выдвигаются конкретные новые постулаты, их обоснования весьма зыбки. А там, где авторы пытаются подняться над ограниченностью создаваемых ими схем, они вынуждены признать… невозможность определения общих тенденций для прогнозирования будущего.

Д. Ходжсон. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории. М., 2003. Институционализм

Институционалисты выступают против самой основы концепции неоклассиков: рациональный экономический человек, максимизирующий полезность. Ходжсон в качестве аргументов, опровергающих рациональность человека, приводит почему-то результаты следующих психологических экспериментов:

«Рассмотрим проведенные социальными психологами эксперименты, в которых выявляется влияние других людей на формирование наших суждений и поступков. Соломон Аш продемонстрировал, как индивид очень часто меняет свое твердое суждение, столкнувшись с единодушным, но ошибочным мнением большинства (Asch, 1952, ch. 16). Группу лиц просили указать, какой из трех отрезков явно различной длины равен отрезку, выбранному в качестве эталона, причем испытуемый не знал, что с остальными членами группы заранее договорились, что в некоторых случаях они будут давать одинаковый неверный ответ. Оказалось, что в трети случаев испытуемый высказывал неправильное суждение, совпадающее с «мнением» большинства, несмотря на очевидную для наблюдателя разницу длин указанного испытуемым отрезка и эталона.

Еще более поразительные эксперименты, демонстрирующие подчинение авторитетному лицу, провел Стэнли Мильграм. Был поставлен опыт, в ходе которого «ученый» (соответственно одетый в белый халат) просил кого-нибудь из публики применить к некоему лицу электрошок. Как установил Мильграм, большинство вполне обыкновенных разумных взрослых людей готовы проделать эту болезненную, опасную и даже смертельную для другого человека операцию, если получат соответствующий приказ от лица, которое они считают авторитетным. На самом деле электрошоки были мнимыми, а тот, кто получал их, – профессиональным актером, который кричал от «боли» и в конце концов «терял сознание» или «умирал». Этот дерзкий эксперимент показывает, как много людей меняют свое поведение в зависимости от институциональной среды. «Люди склонны принимать такое толкование действий, которое предлагает им легитимная власть, т. е. хотя действие совершает сам субъект, интерпретировать его смысл он предоставляет лицам, пользующимся авторитетом. (Milgram, 1974, p. 145)».[220]

Приглядимся к первому упомянутому эксперименту Аша. Во-первых, только одна треть поддалась явно неправильному мнению большинства. Почему Ходжсон посчитал эксперимент, показавший рациональность двух третей людей, за аргумент в пользу нерациональности поведения человека как экономического агента? Теперь об эксперименте Мильграма. В нем большинство людей подчинилось авторитету «ученого» и решило причинять боль другим людям. Почему Ходжсон посчитал это аргументом в пользу нерациональности поведения этого большинства? Почему следовать мнению большинства считается нерациональным? Подчиняться авторитету, власти – это основа демократии. Демократия заключается именно в том, что большинство народа избирает власть, которой обязаны подчиняться все, включая и меньшинство. Привычка следовать мнению большинства укрепляет как демократию, так и диктатуру в равной мере. Эта привычка не является чем-то, что отличает диктатуру от демократии. И тем более не является доказательством иррациональности поведения большинства людей.

С. Левитт, С. Дабнер. Фрикономика (2005)

Книга Левитта и Дабнера считается самой нестандартной работой по экономике за последнее десятилетие. Она выдержала уже несколько переизданий, став бестселлером. Когда я об этом узнал, лучшего подарка мне придумать было трудно. Не смогут даже самые оригинально мыслящие авторы не попасться на типичных ошибках экономистов. И действительно, в самом начале, во Введении, рассказывая о расходах кандидатов на свои избирательные компании, авторы пишут:

«Удивительно, но суммы, тратящиеся кандидатами, практически не играют никакой роли (выделение авторов). Кандидат-победитель может сократить свои расходы в два раза и при этом потерять всего один процент голосов. А проигрывающий кандидат, который удваивает свои расходы, может в результате приобрести все тот же один дополнительный процент голосов».[221]

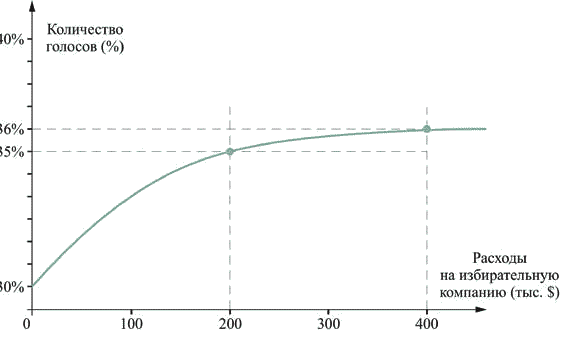

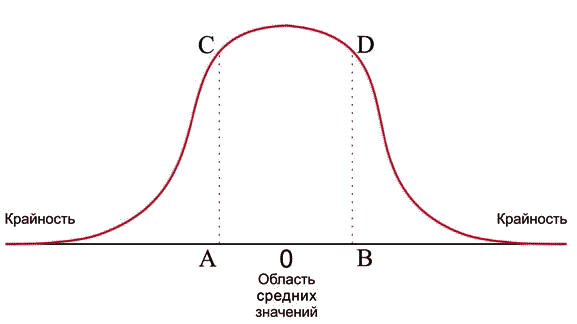

Здесь авторы говорят о Степенном Правиле: двойное приращение (или сокращение) фактора (расходов) не соответствует даже близко степени изменения результата функции (количество голосов). Вот эта мысль авторов в графическом виде:

Я добавил для наглядности только условные (взятые мной, что называется, «с потолка») цифры расходов и процентов, что, в общем, не играет никакой роли в дальнейшем изложении. Конечно, авторы вряд ли придают свой фразе «практически не играют никакой роли» абсолютный характер. Иначе зачем политики бы столько лет вообще тратили хоть какие-то средства на свои кампании? Авторы пишут, что ежегодно на эти цели политики тратят порядка миллиарда долларов. Неужели никто до сих пор не догадался о бесполезности этих трат, кроме авторов бестселлера? В чем же дело? Что на самом деле хотели сказать экономисты? В чем тайная сторона их примера, так и, к сожалению, не открытая ими в книге?

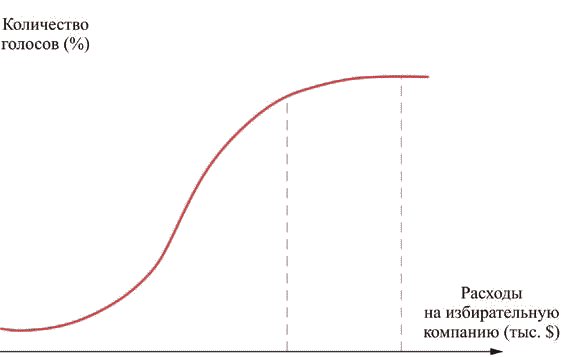

Дело в том, что у них есть данные только те, которые есть. А эти данные характеризуют значительное большинство реальных избирательных кампаний, которые попадают в середину нормального распределения. Нет данных об избирательных кампаниях ценой в 1000 долларов или в 1 миллиард. То есть крайних позиций просто нет в этом виде явления. А значит, их заключения делаются на базе только средних или близких к среднему кампаний. Получается, что делается вывод на основе лишь маленького участка S-образной кривой, которая является одной из форм Нормального правила, о которой я писал в первой главе второй части этой книги:

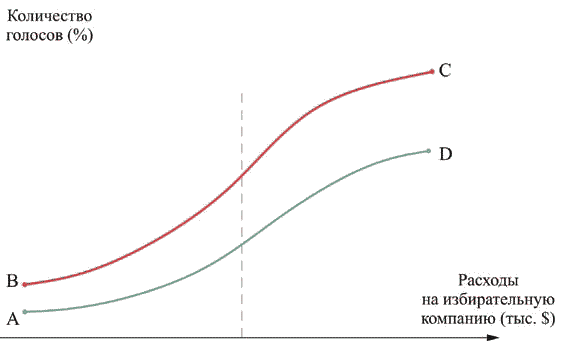

Наверняка существует какой-то нижний лимит расходов, ниже которого процент голосов падает экспоненциально. Причем для каждого политика он свой, так как влияет привлекательность. Но даже самый привлекательный не сможет собрать хоть какое-то значимое количество голосов при расходах в 1000 долл. Также и для любого политика существует верхний предел количества голосов, которые он сможет набрать при самых грандиозных расходах. Графики разных политиков будут отличаться только значениями этих пороговых точек. График более привлекательного политика будет более растянут по вертикали.

Понятно, что деньги усиливают разницу голосов между менее привлекательным и более привлекательным политиками, расстояние между точками C и D в три раза больше, чем расстояние между точками A и B.

На этом конкретном примере я показываю, как трудно экономистам изучать свой предмет. Они не могут, в отличие, скажем, от физиков, получать данные на всех участках кривой, ставя эксперименты и снимая показания на полюсах. Таких маленьких и таких огромных кампаний просто не существует. Также не существует и ставок рефинансирования в 30 % при 4 % инфляции. Не существует данных о темпе экономического развития при 90 % или 5 % подоходного налога. Если даже и в истории случаются подобные редкие периоды в той или иной стране, то накладываются уникальные факторы. Например, национально-культурные особенности именно конкретного народа в конкретные годы его истории. В другие годы даже у этого же народа эти особенности проявляются уже по-другому. Все это существенно затрудняет научным образом проводить анализ, элиминируя массу уникальных факторов, сложившихся в какой-либо период в какой-либо стране. Даже психологи и социологи могут делать эксперименты и изучать группы людей и отдельные личности, поставленные в искусственные игровые ситуации. У экономистов же такой возможности нет. Никто не даст поэкспериментировать и вместо 0,5 % ставки рефинансирования ФРС назначить на пару месяцев 5 % или -5 %. Экономисты поэтому горазды на изобретение теорий. Надо же как-то достраивать неизвестные участки функций. А так как этим занимаются очень творческие люди, то вариантов достройки может быть достаточно много. Поэтому так много различных мнений по вопросам экономической политики.

Пол Кругман. Выход из кризиса есть! (2012). Кейнсианство

Теперь обратимся к другому лауреату Нобелевской премии по экономике – Полу Кругману – и к одной из его последних книг «Выход из кризиса есть!». Я намеренно взял такую работу, написанную, в отличие от «Монетарной истории», в научно-популярном жанре и по общеэкономическим, а не специальным вопросам. Весь пафос книги нацелен на убеждение читателя в необходимости поддержки прямых государственных инвестиций, ведущих к расширению госсектора в экономике. Для обоснования этого автор декларирует бесспорно благую цель:

«Представьте, что машина экономики работает на полную мощность, но не перегревается – это и есть цель, к которой мы можем и должны стремиться».[222]

Казалось бы, зачем тут такое общее утверждение, с которым согласны все экономисты всех школ и направлений? Но следующая за этими словами фраза все объясняет:

«Примерно в таком состоянии пребывала экономика США в 2007 году…»[223]

Оказывается, 2007-й предкризисный год демонстрировал идеальное состояние экономики! Наверное, и 1929-й год тоже был идеальным? Что тогда считать «перегретой» экономикой? А ведь экономика не должна «перегреваться», по мнению всех и Кругмана самого тоже. Где же тогда примеры этих «перегретых» годов? Всегда считалось, что перегретость демонстрировали как раз последние перед кризисом годы. Но эту нелогичность автор никак не объясняет, уносясь все дальше на колесах цифр и графиков, порой противоречащих его главной идее:

«Почему уровень безработицы так высок, а объем экономики так низок? Потому что мы – под местоимением “мы” я подразумеваю потребителей, бизнес и правительство – недостаточно тратим».[224]

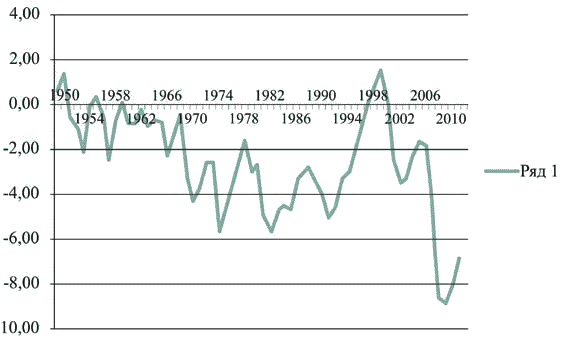

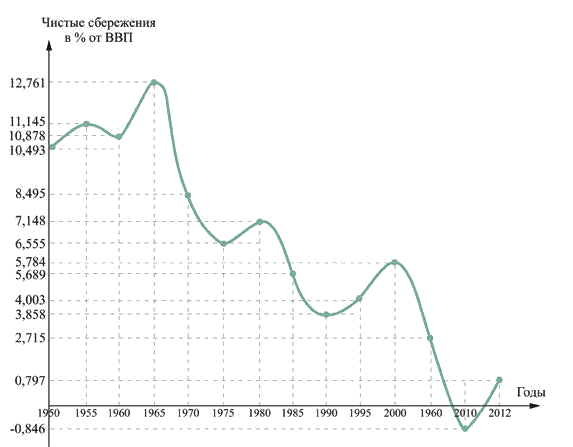

А вот в следующей главе автор помещает график, который противоречит этому утверждению. Этот график демонстрирует сумму полученных кредитов всеми американцами в соотношении с ВВП за последние почти 100 лет. И по нему ясно видно, что за последние 50 лет этот показатель вырос в 4(!) раза. А что такое потребительские кредиты? Это траты своих будущих доходов. Значит, за последние 50 лет американцы не только много «тратили» своих доходов, но и много тратили своих будущих доходов. Это означает, что «потребители» уже не могут тратить еще больше. Больше просто некуда. Бизнес (второй субъект расходов) тратит столько, сколько считает нужным для окупаемости, и стимулировать его траты снижением налогов Кругман не предлагает. Значит, выход один – увеличивать госрасходы. Вот сколько нужно снимать поверхностной шелухи, чтобы, наконец, добраться до ключевого предложения в экономическом исследовании! Давайте теперь посмотрим, насколько уже увеличились госрасходы и насколько их можно увеличивать еще. Вот график бюджетного дефицита в соотношении с ВВП с 1950 г.

Отрицательные значения означают дефицит бюджета, положительные – превышение доходов над расходами. График наглядно показывает тренд увеличения дефицита бюджета. Еще более удручает, что этот график показывает рост дефицита в относительных значениях – относительно ВВП. А дефицит бюджета – это то же самое, что кредиты американцев: потребление будущих доходов. Доходов, которых еще нет. Финансовая пирамида. То же самое относится к необеспеченному кредитованию. Если кредит выдается под залог реально уже созданного актива, такое кредитование является обеспеченным и к финансовой пирамиде отношения не имеет. Закредитованность значительной части современного населения развитых стран является общеизвестным фактом. Кредитование человека под его будущие доходы является не чем иным как необеспеченным созданием долга. Даже ипотечное кредитование, которое является первоначально обеспеченным недвижимостью, может оказаться при условии падения цен и незначительного первого взноса необеспеченным. Это наблюдалось совсем недавно в 2007–2010 гг. В связи с этим падают сбережения.

График сокращения чистых сбережений относительно ВВП США:

И как после всех этих фактов можно всерьез говорить, что «мы мало тратим»? Ставка рефинансирования в странах Америки и Европы колеблется около нуля. Неужели незаметно, что мы идем по пути Японии, которая уже 30 лет не может выйти из стагнации, дойдя уже до отчаянности отрицательных ставок? За это время японские правительства столько млрд долларов вложили в различные «инфраструктурные проекты», как этого требует сейчас в США Кругман, что страна стала рекордсменом по госдолгу. Госдолг Японии превышает 200 % размера ее ВВП. Такого показателя нет ни в одной развитой стране. И это не может продолжаться вечно.

Таковы экономические исследования лучших ученых современности. Однако это не означает, что их труды бесполезны. Этой критикой я хотел сказать, что даже в лучших трудах лучших экономистов непросто найти полезную информацию и свежие идеи. А они, безусловно, есть. И, к сожалению, это «золото» не акцентируется авторами, вот что интересно! Скорее наоборот, оно ими игнорируется. Например, Фридман стал главным критиком кейнсианства, но результаты его исследования подтверждают одно из ключевых положений теории Кейнса: опасность «ловушки ликвидности». Показатели скорости денежного обращения за 91 год приведены в «Монетарной истории США» в отдельной таблице в Приложении А (Основные таблицы), а именно в Таблице А-5. Если мы посчитаем среднюю скорость денежного обращения за первые 10 лет (1869–1878), то получим 4.28. А теперь посчитаем это среднее значение за последние 10 лет, приведенные в таблице (1951–1960). Получается 1.57! Скорость денежного обращения за 91 год упала почти в три раза! Как определяется скорость денежного обращения? Номинальный ВВП делится на денежную массу. Если сделать наоборот (поделить денежную массу на ВВП), то получим экономический показатель, который я называю «денежность ВВП». Этот показатель говорит о степени наполнения ВВП деньгами. Значит, за 91 год, которые исследованы Фридманом, денежность ВВП повысилась почти в 3 раза. Ловушка ликвидности, перенасыщение экономики деньгами снижают эффективность денежно-кредитных методов регулирования экономики: операции на открытом рынке с госбумагами, изменение ставки рефинансирования или норм минимальных резервов. Процентные ставки могут снижаться, расти, но экономика на это будет реагировать слабо. Вот об этом как раз-таки написано у Кругмана, приверженца кейнсианства. Однако ни у Кругмана, ни у Фридмана, ни у Кейнса не встретишь рецептов исправления современного положения экономики: когда уже госрасходы в обычных масштабах не действуют. После каждого очередного кризиса госрасходы, конечно, снижаются, но не до прежнего уровня. И во что превратится экономика, когда они превысят 30 % или 50 % ВВП? Будет ли она управляться рыночными стимулами? Во время последнего кризиса государство поддержало ряд промышленных и финансовых империй. Большинство из них уже вернули долги государству, но сам факт их спасения не позволяет им считаться целиком частными компаниями, действующими на свой риск. Их менеджеры будут всегда уверены, что и в следующий раз они получат господдержку в случае очередного провала их рискованного менеджмента.

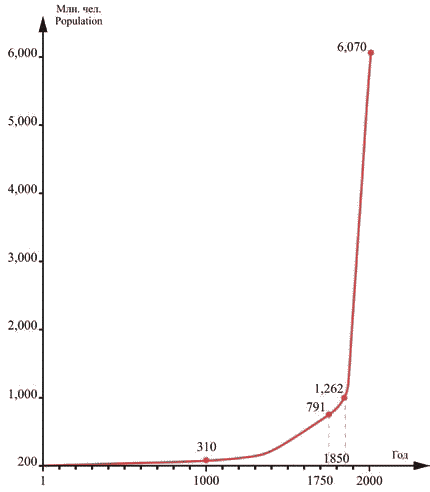

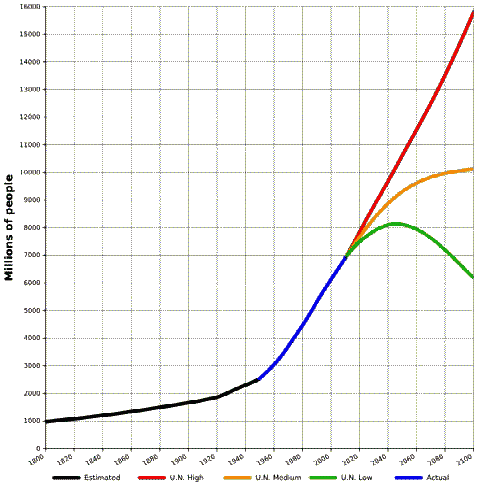

Многолетние исследования ученых разных отраслей знания позволили обобщить данные за последние тысячелетия по всем народам нашей планеты и получить следующий график численности человечества, начиная с первого года нашей эры:

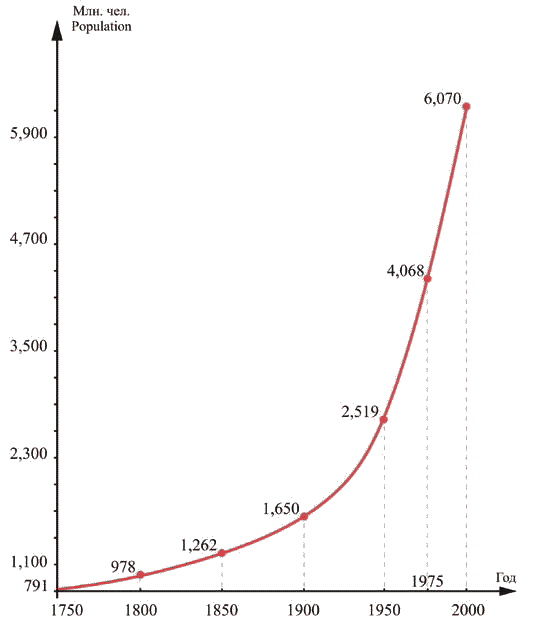

Здесь мы видим ярко выраженное Степенное Правило, характерное для двух начальных стадий цикла популяций: освоения и роста. Но в какой точке находится человечество – в начале фазы роста или в ее конце? К счастью, все данные позволяют довольно уверенно ответить на этот вопрос. Последние полвека свидетельствуют, что темпы роста численности человечества начали замедляться. Это означает, что мы находимся в конце фазы экспоненциального роста и приближаемся к точке С, к началу фазы стабильности:

Если посмотреть на данные с 1750 г., то будет более ясно видно замедление темпов прироста и переход от степенного периода к стабилизационному (см. рис. на стр. 398).

Но нам не менее важно ответить на вопрос: сколько продлится эта фаза до начала фазы обвала? Стационарная фаза стабильности в нормальной кривой нормального распределения обычно занимает одну треть от полного цикла.

Поэтому, если мы сможем вычислить величину полного цикла, то есть количество лет жизни всей нашей человеческой популяции, то можно будет легко определить количество лет предстоящей фазы стабильности и, соответственно, начало обвала. Наверняка существует много способов определения срока жизни человечества как биологической популяции. На основе Закона Гармонии я предлагаю следующий способ, основанный на трех постулатах:

1. Срок жизни биологической популяции прямо пропорционален средней продолжительности жизни отдельной особи этой популяции.

2. Человечество как вид жизни на планете Земля формировалось под сильным влиянием космических циклов планеты в ее соотношении с ближайшим центром системы – Солнцем.

3. Частота сокращения сердца млекопитающих обратно пропорциональна средней продолжительности жизни отдельной особи.

Рассмотрим следствия первого постулата. Средняя продолжительность жизни человека за несколько столетий (там, где медицина получила достаточное развитие) увеличилась в 2 раза, с 40 до 80 лет. При этом мы получаем все больше свидетельств, что дальнейшее ее увеличение будет замедляться экспоненциально. С каждым дополнительно прожитым годом увеличивается риск какого-то заболевания. И увеличивается он по Степенному Правилу, который в итоге приводит к фазовому переходу – смерти. От чего умирают люди? Две главные причины: сбой в системе кровообращения (инфаркт, инсульт) и онкология. Чтобы добиться средней продолжительности жизни в 80 лет, медицина изобрела и применяет массу способов профилактики и лечения болезней этих двух основных групп причин смерти. Замена разных частей сердца и других органов системы кровообращения на искусственные применяется очень широко. Сложные методы химиотерапии или радиационной терапии позволяют продлить жизнь онкологических больных. Все это уже вышло за рамки естественных границ жизни органов человека. Сегодня можно с достаточной уверенностью сказать, что существенное увеличение продолжительности жизни больше 80 лет может быть связано лишь с будущими успехами широкого применения трансплантации целых органов и изменений генетического кода человека. Все это лежит за рамками естественного срока жизни человеческого организма.

Я предвижу возражения на это. Прививки и мытье рук тоже можно признать неестественными способами увеличения продолжительности жизни. Ведь во многом благодаря им за последние пару веков в Европе и Америке значительно увеличилась продолжительность жизни. Следуя вероятностному типу мышления, давайте запомним эту первую естественную продолжительность жизни человека – 40 лет. Вторая естественная продолжительность жизни принимается равной современной фактической в развитых странах – грубо, 80 лет. Я буду все расчеты производить в этих двух вариантах.

Теперь второй постулат. Жизнь на Земле подчинена двум основным циклам: оборот планеты вокруг Солнца (год) и оборот планеты вокруг себя (день). Влияние цикла спутника нашей планеты (Луны), выражающееся в делении года на месяцы, существенно меньше. Итак, мы получаем 365 средних циклов в одном большом.

Третий постулат говорит о важности пульса сердца. Мы должны связать все три основных уровня влияния на человечество: Солнца, планеты и самого организма человека. Важность пульса сердца подтверждается тем фактом, что люди приняли именно этот цикл за самую маленькую меру времени в своей повседневной жизни – секунду. Ведь не случайно у большинства людей в нормальном состоянии один удар сердца соответствует секунде – 60 ударов в минуту. Сколько же получается маленьких циклов (секунд) в одном среднем?

24 часа = 1440 минут = 86400 секунд.

86400 ударов сердца в одном дне и 86400 ? 365 = 31 536 000 ударов сердца в одном годе.

Как же перейти к продолжительности жизни человеческой популяции? Для этого я принимаю четвертый недоказуемый постулат в виде аксиомы: один удар сердца человека соотношу с одним днем жизни всего человечества.

Поэтому получаем следующее:

31 536 000 дней (или 86 400 лет) составляет один большой цикл жизни человечества, соответствующий одному году жизни человеческого организма. Теперь можно умножить эту цифру на 80 и получить примерный срок жизни человечества как биологической популяции.

86400 ? 80 = 6 912 000 лет.

Около 7 миллионов лет – такова продолжительность жизни человечества как данного биологического вида. Я подчеркну еще раз это: как ДАННОГО биологического вида. Если в будущем наука и сам человек созреет и произведет изменения в своем генотипе, то современный человек постепенно прекратит свое существование, превратившись в другой вид. Примерно так же, как когда-то один из видов приматов превратился в человека. Но тогда следует производить уже другие расчеты для другого биологического вида. А пока мы имеем только то, что имеем.

Итак, 7 млн лет, если принять 80 лет и 3,5 млн лет при 40 годах естественного срока жизни человека.

Напомню, что фаза стабильного существования человечества только начинается и она займет около трети всего жизненного цикла, то есть 2,3 млн лет или 1,2 млн лет. Если свести эти варианты к какой-то средней вилке вероятности для удобства изложения, то получим 1,5–2 млн лет. При таких приблизительных расчетах, я думаю, это будет оправданно. Проверим этот метод расчета независимыми данными. Если нормальное распределение распадается на три равных основных периода, то прошедший период человечества должен составлять именно эту первую одну треть – 1,5–2 млн. лет.

Каковы же данные науки о существовании на Земле человека как вида?

«Самым ранним участником из всего рода Homo являются Homo habilis, чья эволюция произошла 2,3 миллиона лет назад; самые ранние виды, которые доказанно использовали каменные орудия. Мозг этих ранних гоминид соответствовал размерам шимпанзе. В течение следующих миллионов лет происходил процесс энцефализации (роста мозга), и с появлением Homo erectus, судя по его окаменевшим останкам, объем черепной коробки достиг 850 куб. см. Homo erectus и Homo ergaster были первыми гоминидами, вышедшими из Африки, и эти виды распространились в Африке, Азии и Европе в период между 1,3 и 1,8 млн лет назад. Считается, что эти виды первыми освоили огонь и комплексные орудия. Согласно теории африканского происхождения человека, современное человечество эволюционировало несколькими видами, такими как гейдельбергский человек, родезийский человек, и мигрировали с континента от 50 000 до 100 000 лет назад, вытесняя локальные группы Homo erectus, денисовского человека, флоресского человека и неандертальцев.

Древний Homo sapiens, анатомически – предтеча современных людей, появился в период от 400 000 до 250 000 лет назад».[225]

Таким образом, мой метод расчета больше совпадает с появлением не Homo Sapiens, а Homo Erectus. В свою защиту могу сказать, что пользование огнем является одним из ярких отличий человека от животных. А огнем начал пользоваться уже Homo Erectus.

Википедия дает три варианта прогноза численности населения на будущее:

Самые высокие темпы роста – глобальный рост населения выше 1,8 % в год – были достигнуты за короткое время в 1950-х годах, и далее – в 1960-х и 1970-х годов. Глобальный рост достиг пика в 2,2 % в 1963 году, и снизился до 1,1 % по состоянию на 2012 г.

Мировое население в период с 1800 по 2100 гг. по базовым оценкам ООН (красный, оранжевый, зеленый) и по оценке Бюро переписи населения США (черный).

По самым высоким оценкам население Земли может достичь 16 млрд человек к 2100 году. По самым низким оценкам – снизиться до 6 млрд.[226]

Понятно, что Закону Гармонии более всего соответствует средний вариант, отражающий Нормальное правило.

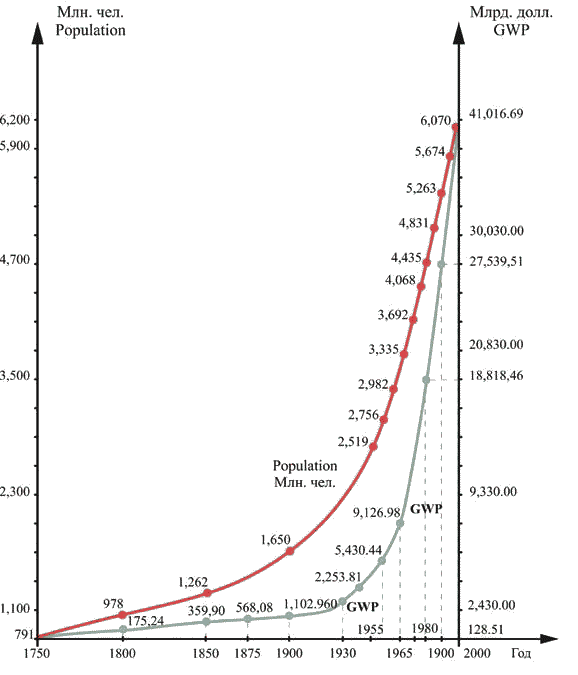

Теперь давайте посмотрим на данные важнейшего экономического показателя, Валового Продукта всего мира с этого же 1750 г. Вместе на одном графике население и Валовый Мировой Продукт (GWP) будут выглядеть так (см. рис. на стр. 404).

Примерно первые 200 лет темп роста населения опережал темп роста ВМП (GWP). А последние 50 лет темп роста ВМП (GWP) был выше темпа роста населения. Однако и по ВМП (GWP) данные говорят о том, что близка точка перегиба от экспоненциального роста к стабилизационному. Впереди нас ожидает 1,5–2 млн лет экономико-демографической стагнации: отсутствие роста экономики и населения без заметного их падения.

Таково наше текущее положение в самом длинном для нас цикле, цикле жизни человечества. Этот вывод мы запомним, и он станет одним из мазков картины будущего, которую я представлю в Заключении книги.

А теперь мы сделаем большее приближение карты истории и рассмотрим более короткие циклы. Совсем недавно, в 2003 г., вышла книга американского экономиста Карлоты Перес (Carlota Perez) “Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages”.

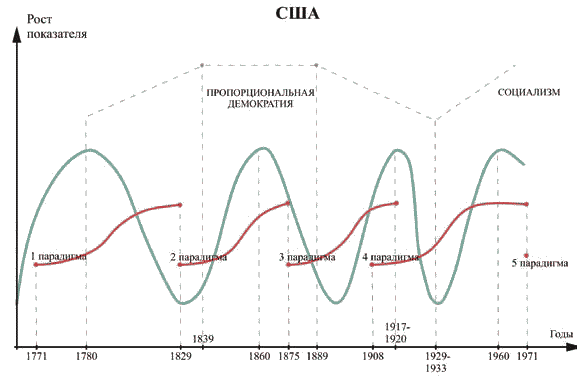

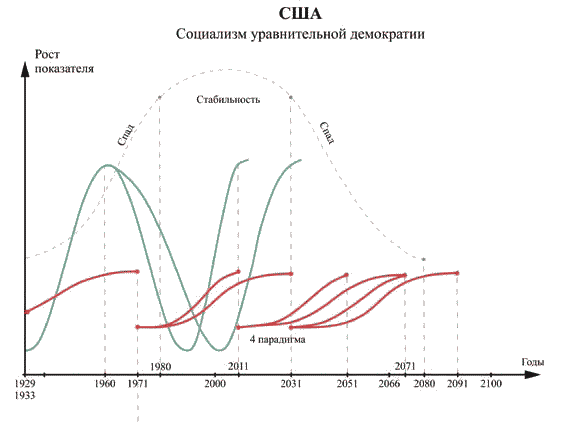

В этой книге обосновывается концепция технологическо-финансовых циклов мировой экономики, которая имеет «одним из основных источников», по мнению самого автора, идею русского экономиста Кондратьева. Автор подробнорассматривает смену технико-экономических парадигм, заканчивая возникновением в США в 1970-х годах последней, информационной парадигмы.[227] Соединяя техническое развитие с финансово-экономическими фазами, автор изображает развитие каждой парадигмы в виде S-образной кривой, состоящей из четырех фаз: внедрение, агрессия, синергия и зрелость. Таких парадигм за последние 250 лет, по мнению автора, было пять: фабрично-мануфактурная, паро-железнодорожная, электро-стальная, нефте-автомобильная, информационная. Я соединил эти парадигмы с периодами социальной активности, о которых я говорил в предыдущей главе. Затем полученную комбинированную модель я объединил со сменой формаций: пропорциональная демократия (1780–1930); социализм уравнительной демократии (1930—). Средняя продолжительность жизни политической формации колеблется в пределах около 150 лет. Это объединение технико-экономических парадигм с социально-политическими процессами лежит в русле концепции Троцкого. Жаль, что современные экономисты, использующие идеи Кондратьева, незнакомы с его дискуссией с Троцким по поводу длинных волн. Это будет подробнее рассмотрено в третьей главе. Но здесь я отмечу лишь то, что Троцкий критиковал Кондратьева именно за отсутствие широкого социально-политического подхода, за ограничение в своем анализе лишь эконометрическими факторами. Я восполняю этот пробел и получаю следующую картину:

Здесь и на следующих подобных графиках S-образные поднимающиеся отрезки – это парадигмы Карлоты Перес. Непрерывная волнообразная кривая представляет собой график социально-политической активности народа. И, наконец, пунктирная усеченная пирамида иллюстрирует три этапа развития политической формации общества. Правильнее было бы рисовать эту пунктирную линию в виде Нормального правила гауссовой кривой, но на этом этапе моего изложения можно огрубить нормальную кривую до представленного вида. Какие выводы напрашиваются из этого объединенного графика?

1. Смена формации в конце XVIII века в США произошла одновременно с началом новой технологической (индустриальной) парадигмы.

2. Смена формации в XX веке произошла в самой середине технологической парадигмы.

3. Все пики социально-политической активности совпадают со сменой технологических парадигм.

4. Не все смены технологических парадигм совпадают с пиками социально-политической активности (например, 1820—30-е годы).

5. Смена технологической парадигмы может происходить без увеличения социально-политической активности. Хотя чаще всего она совпадает с пиком этой активности.

6. Смена формации может произойти без увеличения социально-политической активности при условии совпадения по времени со срединными фазами технологической парадигмы (агрессия и синергия), как это произошло в США в 1930-е годы.

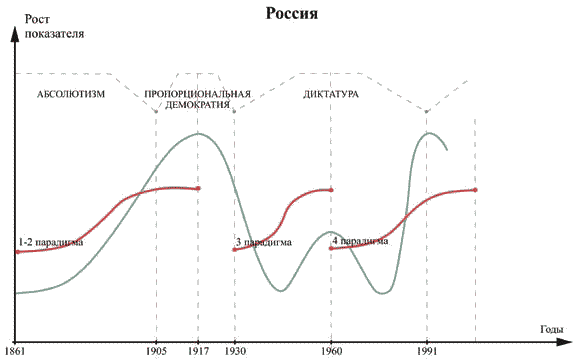

Теперь посмотрим, справедливы ли эти выводы для других стран. Прежде всего нужно проверить их на истории России XX века, революция в которой изменила векторы развития всех американо-европейских стран.

Революция 1905 г. вынудила царизм ввести элементы пропорциональной демократии. Временное правительство после февральской революции 1917 г. ввело социализм уравнительной демократии, который большевиками был существенно модернизирован в пропорциональную демократию после октября 1917 г. Она (пропорциональная демократия) ликвидировала вопиющее неравенство в доходах, допущенное при абсолютизме, отразила внешнее вторжение и восстановила экономику. К сожалению, трудовые классы, на которые она опиралась, были малообразованными, не обладали навыками вероятностного мышления и допустили превращение пропорциональной демократии сначала в олигархию, а затем в диктатуру. Все это будет рассмотрено в следующей главе. Здесь же мы должны констатировать, что однозначно подтверждается только один вывод из шести – 3-й. В дополнение к этому можно сделать 7-й вывод, ранее не определяемый на примере истории США.

7. Новая политическая формация используется народом для ликвидации несправедливого экономического неравенства. После этого она может быть отброшена как ненужная и принята вновь старая политическая формация (абсолютизм под видом диктатуры).

Итак, 3-й вывод прошел проверку на истории двух крупных стран мира. 7-й вывод сделан на основе анализа последней революции в самой крупной на тот момент стране американо-европейской цивилизации. Запомним эти два вывода для нашего дальнейшего моделирования будущих событий XXI века в США и Европе.

Согласно концепции Карлоты Перес, технологическая парадигма живет примерно 50 лет (40–60 лет). Отсюда следует, что смена информационной парадигмы на новую произойдет между 2011-м и 2031-м годами. Пропорциональная демократия является срединным типом политических формаций. Она более устойчива, чем два крайних типа – социализм уравнительной демократии и диктатура-абсолютизм. Этот тезис не подтвердился только в уникальных условиях русской революции 1917 г. В США и Европе этот тезис пока подтверждается, так как социализм там живет намного меньше лет по сравнению с прошлой формацией пропорциональной демократии. Исходя из этого можно заключить, что американский социализм вряд ли просуществует те же 150 лет (как показано на графике), что и американская пропорциональная демократия. Сто лет американского социализма истекают как раз в 2030-х годах. По прогнозу волн социальной активности среднее значение следующего пика падает на 2020-е годы. Это означает, что 2020—2030-е годы несут в себе уникальное сочетание всех трех факторов: смена парадигмы, пик социальной активности и смена политической формации!

Такое же тройственное совпадение наблюдалось в истории США лишь в период войны за независимость в конце XVIII века.

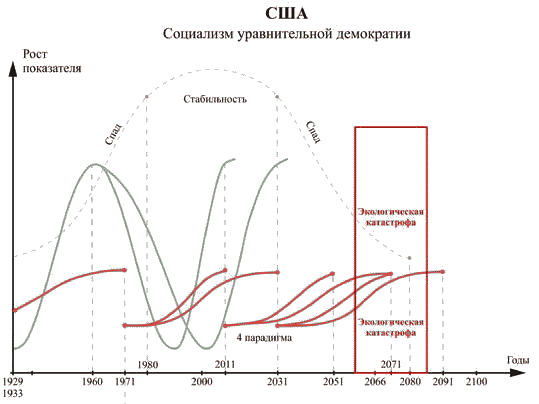

На этот объединенный технико-политэкономический анализ необходимо наложить и еще один фактор, обычно не учитываемый экономистами: грядущая экологическая катастрофа. Сложившуюся экономику можно назвать углеродной, так как она основана на сжигании углерода: угля, нефти, газа и т. п. При этом в атмосферу выбрасывается продукт сжигания – двуокись углерода. До промышленной стадии Европы и Америки содержание двуокиси углерода в атмосфере составляло 280. К середине 2000-х годов оно достигло 380, а 13 мая 2013 г. впервые за историю наблюдений – 400! Ученые доказали причинно-следственную связь между повышением концентрации двуокиси углерода и глобальным потеплением. 2005 год стал самым жарким за полтора века измерений. Повышение температуры уже повлекло за собой таяние ледников, обмеление рек, повышение уровня океана, учащение и усиление ураганов, снижение влажности почвы, опустынивание. Почти исчезло некогда полноводное озеро Чад, быстрыми темпами исчезает Аральское море. И это произошло при том, что до удвоения содержания двуокиси углерода в атмосфере пройдена только треть пути. При удвоении этого показателя все описанные последствия еще более обострятся, и после фазового перехода климат Земли перейдет в качественно новое состояние.[228]

Вот только некоторые конкретные последствия этого изменения климата: значительно сократятся гималайские ледники, которые сейчас обеспечивают пресной водой 40 % населения планеты; влажность сельскохозяйственных почв США снизится на 35 %, значительно сократив урожайность культур; полностью исчезнут коралловые рифы, которые являются средой обитания многих морских растений и животных, произойдет значительное сокращение вылова рыбы; полное исчезновение льда на северном полюсе, значительное сокращение ледовых шапок Антарктиды и Гренландии, повысится уровень океана, в результате чего будут затоплены многие прибрежные города и селения, что вызовет массовое переселение людей из этих мест; возрастет частота и сила ураганов, штормов и торнадо, что существенно изменит страховую отрасль экономики и повысит бизнес-риски во всех других отраслях. При сохранении современных тенденций удвоение содержания двуокиси углерода произойдет к 2050—2060-м годам! В соответствии со Степенным Правилом постепенное накопление изменений повлечет за собой резкое изменение экологии в течение всего лишь нескольких лет. График нашего будущего принимает следующий вид:

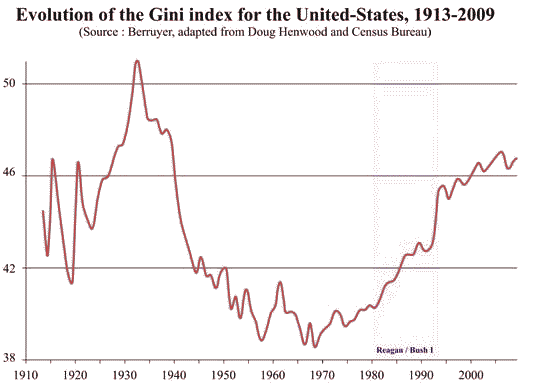

На этот же график можно наложить и историю изменения коэффициента Джини в США. Этот коэффициент показывает дифференциацию доходов в обществе.

При переходе США к социализму коэффициент Джини сразу начал снижаться. Доходы в социалистическом обществе начали уравниваться. Во время стабильной пятидесятилетней фазы неравномерность доходов снова стала расти, и к 2030–2050 годам она достигнет пика. По моему прогнозу именно к этим годам США придется сменить социальный строй.

США либо сразу перейдут в стадию пропорциональной демократии, либо пройдут через довольно короткий период диктатуры, которая будет нужна лишь для ликвидации несправедливого экономического неравенства в доходах. Затем эта диктатура, как выполнившая свою задачу, будет отброшена так же, как была отброшена демократия русским народом в 1920-х годах. Выбор русских был только в том, каким способом уравнять доходы: путем реальных реформ сверху при сохранении абсолютизма или через революции, войны и временную новую формацию. Первый путь был возможен, если бы царская элита обладала навыками вероятностного мышления, осознавала реальность иных альтернатив. Из этого нынешней американской элите надо сделать выводы. Выбор американцев аналогичен: введение справедливого распределения доходов будет осуществлено через войны, революции и временную диктатуру либо путем планомерных, но довольно жестких реформ, приводящих к справедливому налогообложению в экономике и пропорциональной демократии в политике.

Каковы же будут внутренние причины, которые обусловят смену строя? Одно дело экстраполировать графики, а совсем другое – представить механизм перехода на новую политэкономическую систему. И каковы черты новой экономической теории ограниченно-пропорциональной демократии?

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК