5. 2. 2. Система онтологических категорий

Если в гносеологии мы имеем дело с гносеологическими категориями (истина; понятие, суждение и умозаключение; субъект и объект, абсолютное и релятивное, абстрактное и конкретное, индукция и дедукция; тезис, антитезис и синтезис т. п.), то в онтологии – с онтологическими. Если с помощью первых мы упорядочиваем наши представления о процессе познания, то с помощью вторых – наши представления о бытии. Вот почему онтологические категории можно иначе назвать бытийными.

Систематизация бытийных категорий – наиболее оптимальный путь к системному представлению о мире, поскольку она есть не что иное, как его моделирование. При этом не следует забывать о том, что онтологические категории (бытие – небытие, предмет – свойство, часть – целое и т. п.) обладают чрезвычайно высокой степенью абстрактности. Вот почему система онтологических категорий позволяет видеть мир лишь в очень абстрактном виде.

Картина мира, изображённая с помощью бытийных категорий, предстаёт перед нами в самом общем виде. При этом степень её абстрактности/конкретности в первую очередь зависит от числа исходных категорий. Такую картину мира можно назвать категориально-онтологической (категориальной).

Первые подступы к выделению бытийных категорий были сделаны ещё в античности. Так, широкую известность приобрёл трактат Аристотеля «Категории». Его автор выделил 10 онтологических категорий – сущность, качество, количество, отношение, место, время, положение, обладание, действие, страдание.

В четвёртой главе трактата читаем: «Из сказанного без какой-либо связи каждое означает или сущность, или “сколько”, или “какое”, или “по отношению к чему-то”, или “где”, или “когда”, или “находиться в каком-то положении”, или “обладать”, или “действовать”, или “претерпевать”» (Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 2. М., 1978. С. 55).

Каждую категорию Аристотель пояснял примерами: «Сущность, коротко говоря, – это, например, человек, лошадь; “сколько” – это, например, длиною в два локтя, в три локтя; “какое” – например, белое, умеющее читать и писать; “по отношению к чему-то” – например, двойное, половинное, большее; “где” – например, в Ликее, на площади; “когда” – например, вчера, в прошлом году; “находиться в каком-то положении” – например, лежит, сидит; “обладать” – например, обут, вооружён; “действовать” – например, режет, жжёт; “претерпевать” – например, его режут, жгут» (там же).

В аристотелевских бытийных категориях при всём нашем желании очень трудно рассмотреть картину мира. Она за ними по существу не просматривается. Подобным образом обстояло дело и с онтологическими категориями, которые были выделены после Аристотеля.

Так, стоики выделили 4 категории – субстанции, качества, образа существования и отношения. Плотин, как и Аристотель, выделил 10 категорий. Но, в отличие от Аристотеля, он их разделил на умопостигаемые (сущее, движение, покой, тождество, различие) и чувственные (субстанция, отношение, количество, качество, движение). Средневековые схоластики уменьшили число аристотелевских категорий до 6 (сущность, качество, количество, движение, отношение, обладание).

Первую попытку связать онтологические категории с картиной мира предпринял Джордано Бруно. Он писал: «Сущность вселенной едина в бесконечном и в любой вещи, взятой как член его. Благодаря этому вселенная и любая её часть фактически едины в отношении субстанции» (Бруно Д. Диалоги. М., 1949. С. 280).

Основательную попытку привести философские категории («рассудочные понятия») в систему предпринял в XVIII в. Иммануил Кант. По количеству он разделил их на единство (меру), множественность (величину), всобщность (целое), по качеству – на реальность, отрицание, ограничение, по отношению – на субстанцию, причину, взаимодействие и по модальности – на возможность, существование, необходимость.

Ещё дальше И. Канта ушёл в XIX в. Георг Гегель. Его система философских категорий по существу смешивает онтологию и гносеологию. В качестве базовых в его «Науке логики» выступают три категории – бытие, сущность, понятие. Первые две являются онтологическими, а последняя – гносеологической. Подобное смешение легко увидеть и в категориях, которые он включает в состав базовых. Бытие он разбил на качество, количество, меру, сущность – на сущность как основание существования, явление, действительность и понятие – на субъективное понятие, объект, идею.

Только первая группа категорий у Г. Гегеля включает в себя онтологические категории как таковые, тогда как две других являются смешанными. Так, во второй группе сущность делится на тождество, различие, основание. В результате онтологическая категория сущности наполняется гносеологическим содержанием. Ещё большее смешение онтологических категорий с гносеологическими мы обнаруживаем в третьей группе гегелевских категорий. С одной стороны, субъективное понятие делится на гносеологические категории (понятие как таковое, суждение, умозаключение), а с другой, идея делится на жизнь, познание, абсолютную идею.

Смешение онтологических категорий с гносеологическими у Г. Гегеля – естественное следствие из его философских убеждений. Он был объективным идеалистом. На бытие (природу) он смотрел как на развёртывание абсолютной идеи. Его «Наука логики» заканчивается такими словами: «Мы начали с бытия, с абстрактного бытия. На том этапе нашего пути, на который мы теперь вступили, мы имеем идею как бытие. Но эта идея, обладающая бытием, есть природа» (Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1971. С. 424).

Несмотря на то, что гегелевская система философских категорий выглядит весьма замысловато, переведённая на понятный язык, она должна быть расценена как бесспорное достижение философской мысли XIX в.: через эту систему просматривается картина мира, как её себе представлял её автор.

Г. Гегель в той или иной мере способствовал стремлению систематизировать философские категории со стороны многих учёных ХХ в. В той или иной степени это стремление было характерно для В. Виндельбанда, В. Вундта, Г. Когена, П. Наторпа и др. В результате в первой половине ХХ в. гегелевское смешение онтологических категорий с гносеологическими было в какой-то мере преодолено. Но не до конца.

Так, Николай Гартман выделил 12 пар категорий: принцип – конкретное, структура – модус, форма – материя, внутреннее – внешнее, детерминация – зависимость, качество – количество, единство – многообразие, согласование – противоречие, противоположность – мерность, дискретность – непрерывность, субстрат – отношение, элемент – система. Как видим, большая часть этих категорий являются онтологическими, однако среди них всё-таки приютились и некоторые гносеологические (принцип, модус).

Особого внимания заслуживает ситуация с систематизацией философских категорий в СССР во второй половине ХХ в. Строгому отграничению онтологических категорий от гносеологических у нас мешала установка на универсальность категорий диалектики. Так, категории, связанные с законами диалектики (единства и борьбы противоположностей, количественных изменений и качественных, отрицания отрицания), расценивались одновременно как онтологические и гносеологические. Между тем в первоисточнике они являются онтологическими.

Стремление к выведению гносеологических категорий из онтологических в конечном счёте приводило наших философов к гегелевскому смешению онтологии с гносеологией. Как и у Г. Гегеля, у многих из них онтологические категории оказывались в одном ряду с гносеологическими.

Так, в 1956 г. появилась книга В. П. Тугаринова «Соотношение категорий диалектического материализма», в которой категории диалектического материализма делятся на три группы – субстратные (природа, бытие, материя, явление), атрибутивные (движение – изменение – развитие, пространство – время, объективное – субъективное, сознание – мышление) и релятивные (необходимость – случайность, содержание – форма, причинность – целесообразность, возможность – действительность, общее – особенное – единичное и др.). В один ряд с онтологическими категориями, как видим, здесь поставлены категории гносеологические (субъективное, сознание, мышление, целесообразность).

В 1961 году в Киеве выходит в свет книга П. В. Копнина «Диалектика как логика». Он разделил философские категории на три группы: 1) связанные с основным вопросом философии (материя, взаимосвязь, взаимодействие, движение, развитие, пространство и время, отражение, сознание, мышление); 2) связанные с отражением и наиболее общими законами (целое и часть, единичное, особенное и всеобщее, тождество и различие, причина и действие, основание и следствие, цель и средство, сущность и явление, форма и содержание, закон, необходимость и случайность, единство и противоречие, отрицание и отрицание отрицания); 3) связанные с процессами познания (истина, практика, свобода и необходимость, субъект и объект, эмпирическое и теоретическое, анализ и синтез, логическое и историческое, абстрактное и конкретное, относительное и абсолютное, формы мышления (суждение, понятие, умозаключение, теория, гипотеза, идея, наука)).

В этом обширном перечне категорий мы снова видим смешение онтологических категорий с гносеологическими. Это смешение в той или иной степени имеется также и у других советских философов-систематизаторов – В. И. Сагатовского, А. П. Шептулина, М. Г. Макарова, Е. Д. Гражданникова и др.

Систематизацией онтологических категорий как таковых у нас занимались О. С. Зелькина, Д. И. Широканов, В. В. Ильин, В. П. Бранский и др. Однако охват этих категорий в их исследованиях очень узок. Так, в качестве исходной категории у двух последних выступает категория материи, которую они разбивают на явление и сущность. Под первую из них далее подводятся такие категории, как качество – количество, пространство – время, устойчивость – изменчивость и развитие, а под вторую – закон, возможность – действительность, необходимость – случайность и причинность – взаимодействие. That's all.

Очень хороший обзор работ по систематизации философских категорий даётся в книге Е. Д. Гражданникова «Метод систематизации философских категорий». Автор этой книги наметил путь, соединяющий философию с тем разделом лингвистики, который связан с составлением идеографических (тезаурусных) словарей. Он писал: «Лингвисты решают задачу, сходную с проблемой систематизации категорий, при составлении так называемых тезаурусных, или идеографических, словарей. Построить систему философских категорий – значит составить небольшую, но важную часть идеографического словаря» (Гражданников Е. Д. Метод систематизации философских категорий. Новосибирск, 1985. С. 7).

Золотые слова! Действительно, своеобразие идеографических словарей состоит в том, что они систематизируют лексику в соответствии с картиной мира. Но подобную задачу, хотя и на материале только философской терминологии, ставят перед собою и философы, занимающиеися систематизацией общенаучных категорий (подробный анализ идеографических словарей см.: Даниленко В. П., Даниленко Л. В. Эволюция в духовной культуре: свет Прометея. М., 2012. С. 581–605).

Несмотря на то, что в советское время вышло достаточно много работ по систематизации философских категорий, главная цель их авторов в большинстве из них осталась недостигнутой. Эта цель – моделирование мира. Дальше всех на пути к осуществлению этой цели оказался Евграф Севастьянович Кузьмин.

В 1958 г. вышла в свет книга Е. С. Кузьмина «Система онтологических категорий». Но его итоговый труд – «Система “Человек и Мир”» – был издан его учеником В. И. Березовским спустя много лет после смерти его автора – в 2010. Этот труд уникален. В нём подытожены результаты структурно-конструктивного моделирования мира, которым его автор занимался до конца своей жизни.

Главный труд Е. С. Кузьмина состоит из двух томов. Центральное место в первом из них – «Пропедевтике» – занимает материалистическая диалектика. Она объединяет материализм и диалектику. Вот почему первая глава в разделе «Аксиоматика» посвящена аксиоме материалистического монизма, а вторая – аксиоме диалектического противоречия.

Аксиома материалистического монизма расшифровывется следущим образом: «Всё сущее в мире едино в своей материальности» (Кузьмин Е. С. Система “Человек и Мир». Иркутск, 2010. С. 88). «На основе этой аксиомы формируется и развивается материализм – реалистическое понимание всего сущего в мире таким, каким оно даётся человеку в его объективном – чувственном восприятии, без каких-либо посторонних прибавлений и убавлений» (там же. С. 88).

Аксиома диалектического противоречия в свою очередь расшифровывается так: «Всё в мире противоречиво – двойственно в себе. Противоречива и материя – едина и диморфна – принцип структурного диморфизма материи. Имплицитно обе эти посылки содержатся в законе единства и борьбы противоположностей – основном законе диалектики» (там же. С. 113).

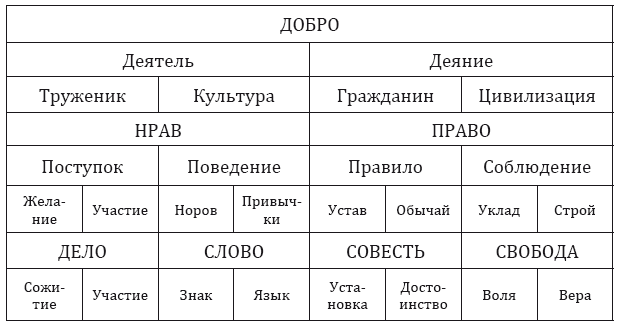

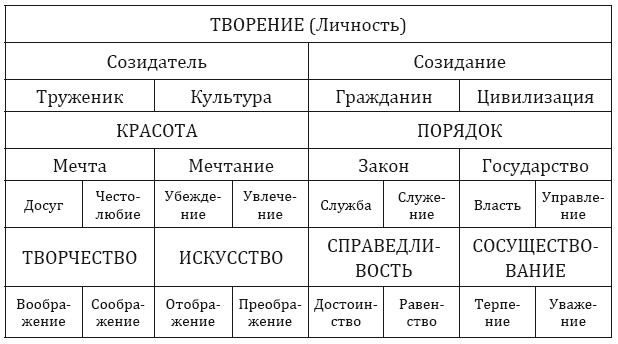

Второй том анализируемой книги – «Философия» – посвящён описанию пяти систем философских категорий – онтологических, физических, гносеологических, этических и телеологических. Каждая из них содержит по 49 соответственных категорий. Следовательно, вся система Е. С. Кузьмина состоит из 245 категорий. Высшее положение среди первых занимает сущее, среди вторых – естество, среди третьих – понятие, среди четвёртых – добро и среди пятых – творение.

Под системой онтологических категорий Е. С. Кузьмин понимал «закономерный порядок определений, адекватно описывающих сущее как объект познания» (там же. С. 149). В свою систему он включил 49 онтологических категорий. Вот 33-членный фрагмент этой системы:

С системой онтологических категорий соотносятся четыре системы физических, гносеологических, этических и телеологических категорий.

Система физических категорий

(фрагмент)

Система гносеологических категорий

(фрагмент)

Система этических категорий

(фрагмент)

Система телеологических категорий

(фрагмент)

Система онтологических категорий выступает у Е. С. Кузьмина как стартовая площадка для категориального моделирования мира в целом. Поскольку в качестве наивысшей категории этой системы он признал сущее, онтология определяется им как наука о сущем. Эту науку Аристотель назвал «первой философией».

Е. С. Кузьмин писал: «Аристотель, назвав учение о сущем первой философией, определил тем самым его роль и значение в философии. Первая философия, по Аристотелю, имеет своим предметом сущее как нечто всеобщее, а не в какой-либо части, т. е. она не призвана рассматривать и объяснять специфические особенности всех отдельных родов сущего и тем более индивидуальные особенности каждого отдельного сущего. Она призвана рассматривать и объяснять лишь то, что присуще всему существующему, исследовать всеобщие определения сущего» (там же. С. 136)

Онтология выступает в книге Е. С. Кузьмина как аристотелевская «первая философия» не на словах, а на деле. Свою руководящую роль она выполняет за счёт того, что системы физических, гносеологических, этических и телеологических категорий строятся по аналогии с системой онтологических категорий.

Так, категории тело и сила выступают в системе физических категорий как аналоги категорий предмет и вещь в системе онтологических категорий. Подобным образом обстоит дело и с категориями из других систем. Аналогами онтологических категорий предмет и вещь в системе гносеологических категорий являются образ и знание, в системе этических категорий – нрав и право, в системе телеологических категорий – красота и порядок. Подобным образом обстоит дело и с другими категориями.

Симметрия между системами физических, гносеологических, этических, телеологических категорий и системой онтологических категорий привносит в систему Е. С. Кузьмина чарующую гармонию. Эта симметрия делает её стройной и целостной.

Руководящее положение системы онтологических категорий по отношению к системам других категорий, вместе с тем, накладывает особую ответственность на философа, поставившего перед собою труднейшую задачу – построить гармоничную систему онтологических категорий. Её изъяны становятся изъянами других систем.

В основе системы Е. С. Кузьмина лежит закон двойного раздвоения, который требует деления общих категорий на два предиката. В конечном счёте эта система направлена на построение терминологической картины мира. Ничего подобного не было у других исследователей, занимавшихся систематизацией онтологических категорий, поскольку сквозь призму их категориальных «систем» увидеть картину мира не представляется возможным.

Отдельные фрагменты онтологической картины мира описаны у Е. С. Кузьмина блестяще. Возьму, например, такой: «Категории «бытие» и «развитие» отражают две неразрывные, диалектически симметричные грани сущего как предмета. Любой предмет с момента его возникновения по момент его разрушения – есть одно и то же сущее. В этом его бытие. Вместе с тем в любой данный момент предмет не тождествен самому себе, взятому в любой другой момент. В этом его развитие» (там же. С. 153).

С поразительной чёткостью у автора этих слов описываются и другие категории – например, категория связи: «Категория «связь» отражает миропорядок – взаимную зависимость всего сущего между собой, в силу которой мир представляет собой единую систему» (там же. С. 158).

Или: «Категория «всеобщее» отражает и выражает филогенетическое сходство – родство всего сущего по происхождению. Всё сущее представляет собой различные формы единой материи или является её продуктом. Филогенетическое родство форм материи лежит в основе обмена веществ между ними» (там же. С. 157).

Чёткие определения Е. С. Кузьмин даёт также категориям, не входящим в его систему онтологических категорий. Приведу для примера только две:

1. «Категория «деятель» отражает и выражает социальную необходимость человека заботиться о своём существовании. Никому в рот сама собой не сыплется манна небесная. Никто ни за кого не обязан переставлять ноги. В первобытном обществе забота ребёнка о себе начиналась чуть ли не с первых шагов и даже раньше – с первых инстинктивных движений его руки, влекущей в рот, что в неё попадает. В современных условиях стремление ребенка к деятельности искусственно переключается на игрушки и порой на всю жизнь превращается в праздную забаву» (там же. С. 264–265).

2. «Категория «счастье» отражает и выражает достижение человеком своих целей и удовлетворение своих интересов, при сохранении личной свободы и уважения людей и общества» (там же. С. 311).

Система Е. С. Кузьмина – неисчерпаемый кладезь философской премудрости. Отсюда не следует, что в ней нет уязвимых мест. Здесь есть, над чем поломать голову! Позволю себе несколько робких критических замечаний в её адрес.

В качестве наивысшей категории вслед за Аристотелем Е. С. Кузьмин взял категорию сущего. Вот какое определение он даёт этой категории: «Сущее – наивысший род всего того, что существует: материальные и идеальные, объективные и субъективные, естественные и искусственные реальности, взятые как в отдельности, так в той или иной их совокупности – дерево и лес, человек и народ, животное и фауна, растение и флора, существо и биосфера, минерал и геосфера, звезда и вселенная, естество и природа, сущее и мир; понятие и мышление, благо и производство, творение и созидание, добро и деяние, личность и общество – всё суть сущее. Через каждое отдельное сущее мир существует как совокупная общность всего сущего» (там же. С. 60).

Из этих слов следует, что сущее есть не что иное, как мир или бытие. Это подтвержается и таким определением мира: «Мир – совокупная общность всего сущего, бесконечная в пространстве и вечная во времени действительность, окружающая и включающая в себя человека» (там же. С. 59).

Между тем мир в системе Е. С. Кузьмина относится к сущему как род к виду. Термины сущее и мир употребляются не как синонимы, а как родовое имя и видовое. Подобным образом обстоит дело и с бытием, которое, как и мир, расценивается как предикат сущего.

Рассмотрение категории мир как вида сущего искажает картину мира. В таблице онтологических категорий у мира появляется дихотомический сосед – единичное. Между тем единичное входит в мир. Об этом пишет сам Е. С. Кузьмин: «Мир не существует отдельно – независимо от единичного, а только через единичное» (там же. С. 157). Почему же в таблице он «существует отдельно» от мира, а в тексте «единичное входит в мир»? Чему верить – таблице или тексту?

Непонятно также, почему предмет противопоставляется вещи. Из этого противопоставления вытекают и другие вопросы. Такие, например: почему форма и содержание присущи только предмету, но они отвергаются у вещи? Почему мера и отношение – предикаты вещи, но они отрицаются у предмета?

Почему категории целое и часть приписываются только форме, а содержанию они не достались? И т. д.

Подобные вопросы начинают в какой-то мере проясняться в процессе чтения текста, но они возвращаются с упрямой неизбежностью, как только мы обращаем свой взор к итоговой таблице, где отражена вся система онтологических категорий (там же. С. 190).

При построении любой терминологической системы её автор вправе, конечно, придавать особое значение тому или иному термину. Однако при этом он не может не считаться с более или менее общепринятым его пониманием. Более того, в терминологизации тех или иных слов он не должен чересчур далеко отрываться от обыденного языка. Теоретически, разумеется, можно противопоставить, например, предмет и вещь, понимая под первым сущее для себя, а под второю – сущее для другого (там же. С. 151).

Но такое истолкование слов предмет и вещь расходится с общепринятым их пониманием: носители русского языка привыкли воспринимать их как синонимы. Во всяком случае, как предмет, так и вещь существуют для них как для себя, так и для другого. Как синонимы эти слова употребляются и в науке.

Искусственное истолкование категорий предмет и вещь переносится на соответственные категории в других системах. Между тем каждая такая категория – тело и сила, образ и знание, нрав и право, красота и порядок – существуют одновременно как для себя, так и для другого.

Этому нас учит диалектика: всякое сущее – единство и борьба противоположностей. Во всяком сущем взаимодествуют бытие и небытие, пространство и время, предмет и свойство, часть и целое и т. д. Почему, в частности, предмет и вещь, как и соотносимые с ними категории, должны быть исключением?

Непонятно также, почему система Е. С. Кузьмина отделяет мир от человека? Разве человек не входит в мир? Это вовсе неслучайно: философия, с точки зрения автора этой системы, – это «система воззрений на мир, т. е. мировоззрение, включающее в себя мир – объект воззрений и человека – субъект воззрений» (там же).

Раздвоение предмета философии на мир и человека есть не что иное как скольжение от целого к его части. Это всё равно, что сказать, например, что предметом биологии является живая природа и… животное царство.

Между тем философия – наука о мире в целом. Её главная цель – построение общенаучной картины мира. Её категориальная форма имеет бесспорное преимущество перед её текстуальной формой, поскольку первая изображает картину мира в виде терминологической системы, а вторая растекается мыслию по древу.

Можно спорить с составом категорий, которые Е. С. Кузьмин включил в свою систему, и с их субординацией в ней, но нельзя не признать её бесспорной эвристической ценности. Нельзя ему не поклониться за его титанический труд. В построении категориальной модели мира его до сего дня никто не превзошёл.

В настоящее время категориальным моделированием мира никто не занимается. Философы теперь почти все смирилась с тем, что философия – не наука. Не могут же такие лжефилософы позволить себе такую роскошь – создавать систему ненаучных категорий. Между тем ситуация в нашей философии в былые времена была намного лучезарнее, чем сейчас.

Труд советских философов-систематизаторов был оборван горбачёвской перестройкой на полпути. До категориального моделирования мира с эволюционной точки зрения дело не дошло. Между тем категориальная модель мира – самый оптимальный способ представить мир как развивающуюся систему. Эта модель – отправной пункт научной картины мира. Исходя из универсально-эволюционной установки, я намечу здесь свой путь к построению такой системы.

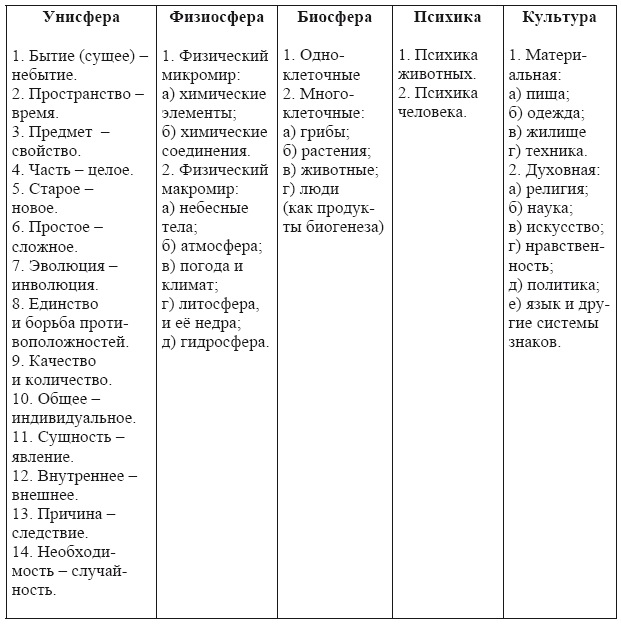

Мир, как он существует сейчас, представляет собою более или менее устойчивую систему четырёх видов объектов – физических, биологических, психологических и культурологических. Но эта система – результат долгой эволюции нашего мира, которая осуществлялась в направлении от неживой природы (физиосферы) – к живой, от живой природы (биосферы) – к психике, от психики – к культуре. Наряду с продуктами четырёх частей мира, мы должны выделить ещё и онтологические категории: бытие (сущее) – небытие, пространство – время, предмет – свойство, часть – целое и т. п. Они составляют унисферу.

В самом абстрактном виде модель мира может быть представлена такой идеографической схемой:

Унисферу составляют всеобщие онтологические категории. В чём их своеобразие? В том, что они универсальны, т. е. имеют объективную основу в любом виде объектов – физических, биологических, психологических и культурологических, поскольку любой из этих объектов – бытие (сущее) и небытие (несущее), пространство и время, предмет и свойство, часть и целое и т. д.

Если физические, биологические, психологические и культурологические объекты изучаются в соответственных частных науках – физике, биологии, психологии и культурологии, то универсальные – в философии – в том её разделе, который называется онтологией.

Как систематизировать универсальные онтологические категории? Как привести их в систему, чтобы они не воспринимались как разрозненные, не связанные друг с другом, а вытекали из самой реальной действительности?

Это можно сделать, исходя из универсально-эволюционной точки зрения. Современный мир, с этой точки зрения, – результат его многомиллионной эволюции. Она включает в себя четыре звена – физиогенез, биогенез, психогенез и культуро-генез.

Универсально-эволюционная точка зрения на мир, взятый на этапе его физического развития, предполагает бытие (существование) только этого, неживого, мира и небытие будущих «миров» – живого, психического и культурного. Следовательно, на первое место в системе онтологических категорий логично поставить категории бытия (сущего) и небытия.

Бытие рассматривается у Е. С. Кузьмина как один из многочисленных предикатов сущего. Между тем их имена следует расценивать как синонимы: как бытие, так и сущее – это то, что существует (что есть). Небытие и не-сущее, напротив, – это то, что не существует (или, говоря языком Аристотеля, не есть).

На синонимическое употребление терминов бытие и сущее, с одной стороны, и небытие и не-сущее, с другой, указывают такие слова Аристотеля: «Итак, сущее, когда оно есть, необходимо есть; точно так же и не-сущее, когда его нет, необходимо не есть» (Аристотель. Сочинения в четырёх томах. Т. 2. М., 1978. С. 102).

Г. Гегель подчёркивал диалектическую природу отношений между небытием и бытием: в небытии имеется начало бытия. Он писал: «Становление есть единство бытия и ничто (небытия. – В. Д.). Другим ближайшим примером служит начало. Вещи ещё нет, когда она начинается, но в начале содержится не только её ничто, но уже также и её бытие» (Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М., 1975. С. 224).

Одним словом, ничего не возникает из ничего: в физиосфере было начало («инобытие») биосферы, в биосфере – начало («инобытие») психики и в психике – начало («инобытие») культуры.

Следующее место в предлагаемой системе могут занять категории пространства и времени, поскольку вне пространства и времени бытия не существует.

На третье место в системе онтологических категорий, очевидно, претендуют категории предмета и свойства, поскольку они представляют бытие в его более конкретном виде: говорить о бытии значит говорить о бытии каких-либо предметов и их свойств.

На четвёртом месте в системе, о которой идёт речь, могли бы оказаться категории части и целого. Выражаясь по-гегелевски, часть – это «бытие-для-другого», а целое – это «для-себя-бытие» или «для-себя-сущее» (там же. С. 229; 236).

Любой предмет, с одной стороны, часть, а с другой, – целое. Так, физиосфера, биосфера, психика и культура, с одной стороны, – части мира (бытие-для-другого), а с другой, каждая из этих частей – целое (для-себя-бытие).

Без категорий части и целого невозможно объяснить эволюционное движение глобальных компонентов мира. В самом деле, жизнь зародилась в недрах неорганического мира как часть в целом, подобно тому, как психика зародилась в недрах живой материи. В свою очередь культура появилась благодаря достаточно высокому уровню психического развития наших животных предков. Во всех этих случаях мы наблюдаем отношения части и целого, если иметь в виду момент зарождения одного эволюционного звена в недрах другого.

Категории части и целого тесно связаны с категориями старого и нового, поскольку эволюция всегда движется от старого к новому.

Появление нового звена в эволюционном движении мира свидетельствует о переходе части в целое. Но новое целое сохраняет в себе нечто общее со старым целым. Так, живое существо сохраняет в себе мёртвую материю. Приходит время, когда последняя берёт в нём верх над его жизнью. «Живое умирает, – читаем у Г. Гегеля, – и умирает именно потому, что оно как таковое носит в себе зародыш смерти» (там же. С. 232). Таким образом, этот мир чреват не только движением вперёд – эволюцией, но и возвращением в прошлое – инволюцией.

Между эволюцией и инволюцией имеется существенная разница. Первая движется от простого к сложному (биосфера, например, сложнее физиосферы), а вторая – в обратном направлении. Вот почему в моделировании мира никак нельзя обойтись без категорий простое и сложное, эволюция и инволюция.

После категорий «часть – целое», «старое – новое», «простое – сложное», «эволюция – инволюция» мы не можем не поставить категории единства и борьбы противоположностей, качества и количества, поскольку без этих категорий невозможно объяснить механизмы эволюции и инволюции.

Вслед за категориями, связанными с законами диалектики, вполне резонно поставить категории общего и индивидуального, поскольку в каждом новом эволюционном звене, с одной стороны, сохраняется нечто общее со старым, а с другой стороны, в нём появляется нечто индивидуальное.

Дальше могли бы следовать категории сущности и явления, поскольку эволюционная теория не может объяснить природу того или иного явления без определения его сущности (например, сущности жизни в её конкретных проявлениях).

Переход одного эволюционного звена в другое нельзя объяснить без категорий внутреннего и внешнего, поскольку этот переход предполагает накопление в предшествующем эволюционном звене значительного количества новых качеств, благодаря которому новое эволюционное звено выходит из внутреннего состояния во внешнее.

В таком случае категории внутреннего и внешнего близки к категориям причины и следствия: накопление значительного количества новых качеств внутри предшествующего эволюционного звена может расцениваться как причина появления последующего эволюционного звена.

Подобным образом мы можем систематизировать и другие философские категории – необходимости и случайности, возможности и действительности, единства и многообразия, структуры и системы и т. д.

При этом важно усвоить, что последовательность онтологических категорий в универсально-эволюционном моделировании мира имеет в определённой мере условный характер, поскольку эти категории, с одной стороны, семантически пересекаются друг с другом, а с другой, отражают не только диахронические процессы, но и синхронические.

Так, с одной стороны, эволюционно-категориальное моделирование мира нельзя не начинать с категорий бытия (сущего) и небытия, поскольку эволюция начинается с бытия (сущего) и небытия и движется в пространстве и времени, а с другой стороны, движение от одного эволюционного звена к другому связано одновременно с категориями части и целого, старого и нового, простого и сложного и т. д. Вытягивание этих категорий в строгую временную линию – насилие над реальным процессом эволюции. Старое, например, является одновременно простым, а новое – одновременно сложным. Что первее?

Эта оговорка, вместе с тем, не отменяет безусловной ценности самой системы онтологических категорий, ориентированной на процесс глобальной эволюции. Ценность такой системы состоит в том, что онтологические категории рассматриваются при таком подходе не разрозненно и не в отрыве от эволюции, а как вытекающие из неё. В систематизированном виде они отображают унисферу – то общее, что объединяет физические, биологические, психологические и культурологические объекты. Эти категории, вместе с тем, чересчур абстрактны, чтобы ограничить картину мира только их системой.

Категориально-онтологическая картина мира составляет первый, наиболее абстрактный, уровень общенаучной картины мира. Её второй, менее абстрактный, уровень связан с конкретизацией первого уровня общенаучной картины мира за счёт тех знаний, которые получены в частных науках – физике, биологии, психологии и культурологии.

В результате конкретизации абстрактного уровня общенаучной картины мира мы получаем абстрактно-конкретную общенаучную картину мира, приближенную к реальному миру в достаточно высокой степени, однако наивысшую ступень к его приближению призвана демонстрировать целостная научная картина мира, поскольку в идеале она включает в себя все знания, полученные как в философии, так и в частных науках в тот или иной период времени. В комплексе эти знания исчерпывают целостное представление обо всех частях этого мира – унисфере, физиосфере, биосфере, психике и культуре.

По мере приближения научной картины мира к действительности, таким образом, мы обнаруживаем в ней три уровня – абстрактный, абстрактно-конкретный и конкретный. Два первых из них составляют общенаучную (философскую) картину мира, а последний – научную. При этом нужно помнить, что научная картина мира в целом вбирает в себя философскую (общенаучную). Последняя входит в первую как общее в отдельное, как абстрактное в конкретное, как часть в целое.

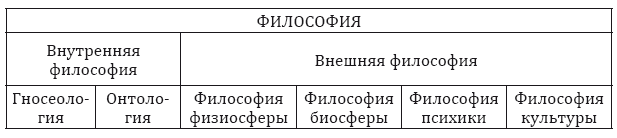

Абстрактный уровень научной картины мира составляет предмет внутренней («первой») философии, абстрактно-конкретный – предмет внешней («второй») философии и конкретный включает в себя предметы частных наук – физики, биологии, психологии и культурологии.

Дисциплинарная структура философии может быть изображена с помощью такой таблицы:

Внутренняя философия делится на гносеологию и онтологию. Назначение первой – изучение общенаучных способов познания. Назначение второй – построение абстрактной научной картины мира – взятого со стороны его всеобщих категорий (бытие – небытие, пространство – время, предмет – свойство и т. п.).

Внешняя философия направлена на построение абстрактноконкретной научной картины мира. Это означает, что она должна обобщать и объединять знания, полученные в частных науках. Следовательно, внешняя философия – наука междисциплинарная. Свою дисциплинарную структуру она формирует в результате союза философии с каждой частной наукой – физикой, биологией, психологией и культурологией.

На стыке философии с физикой рождается философия физиосферы (физической природы), на стыке философии с биологией – философия биосферы (живой природы), на стыке философии с психологией – философия психики, на стыке философии с культурологией – философия культуры.

Высшими абстрактно-конкретными категориями перечисленных внешнефилософских дисциплин являются вещество, жизнь, душа, культура.

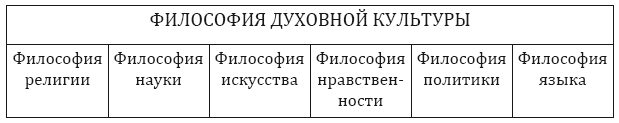

Философии культуры делится на философию материальной культуры и философию духовной культуры. Дисциплинарная структура последней может быть изображена с помощью следующей таблицы:

Философия религии – синтез философии и религиоведения, философия науки-синтез философии и науковедения, философия искусства – синтез философии и искусствоведения, философия нравственности – синтез философии и этики, философия политики – синтез философии и политологии, философия языка – синтез философии и лингвистики.

Каждая из шести перечисленных внешнефилософских дисциплин имеет свои высшие категории: неверие – вера, истина – ложь, прекрасное – безобразное, добро – зло, справедливость – несправедливость, единение – разобщение.

Философия, таким образом, вносит существенную лепту в научную картину мира. С одной стороны, с помощью наиболее абстрактных (всеобщих) категорий внутренняя философия создаёт её верхний, наиболее абстрактный уровень, а с другой, с помощью абстрактно-конкретных категорий внешняя философия моделирует её средний уровень. В свою очередь частные науки моделируют нижний (конкретный) уровень научной картины мира, тем самым приводя её к завершению. Они должны при этом опираться на философскую картину мира.

Если нижний уровень научной картины мира доступен лишь коллективному разуму, то к освоению философской картины мира на обоих её уровнях – верхнем (абстрактном) и среднем (абстрактно-конкретном) – должен стремиться всякий человек. Только в этом случае есть надежда на будущий энциклопедизм.

Только в этом случае от тьмы хаотических, разрозненных и отрывочных представлений о мире люди смогут прийти к свету гармоничной, единой и полноценной научной картины мира. Самое надёжное мировоззрение, которое способно направить людей от тьмы к свету, – это универсальный эволюционизм.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК