Приложение VI

Духовные принципы Оптинских старцев представлены в книге «Нужно жить нелицемерно», изданной в 1997 г. Свято-Введенским монастырём Оптиной Пустыни. Поучения старцев (или всё же не самые лучшие выдержки из них) выпущены в период тотального разложения духовных и отеческих ценностей России, когда помимо молитв и упований, необходимо было исключительно деятельное «земное» участие народа в устроении Отечества. Факт издания этой и несчётного числа подобных книг говорит о безответственности издателей, граничащей с диверсией. Поскольку подборка «поучений», при буквальном следовании им превращающая православный народ в безвольную и безличностную «божью скотинку», дискредитирует в глазах народа православие в его деятельной ипостаси. Той, которая призвана воспитывать нравственность, духовную силу и принципиальность людей.

Таковые поучения, пущенные в светскую продажу 10 тыс. тиражом без какого-либо предисловия, а значит, ориентированные на мирян, пронизаны посылами, мало и подчас совершенно неприемлемыми для человека, живущего в гражданском обществе и государстве, существующем не столько чудом и овечьими помышлениями, сколько жизнеутверждающей деятельностью народа.

Привожу наиболее характерные из них:

Преп. Амвросий заклинает паству: «Не входи в рассмотрение поступков людей, не суди, не говори: зачем так, для чего это? Лучше говори себе: «А мне какое до них дело? Не мне за них отвечать на Страшном Суде Божием» (стр. 94). «Молчи перед всеми и тебя будут все любить» (95). «Всеблагий Господь ничего от нас не требует, как только одного искреннего покаяния…» (107). «Иди, куда поведут, смотри – что покажут, и всё говори: да будет воля Твоя!» (120). «Кто нас корит, тот нам дарит, а кто хвалит, тот у нас крадет» (121). «Богомудрые отцы научают нас всегда и во всём лучше себя укорять и во всяком неприятном случае на себя возлагать вину, а не на других. – Тогда и обрящем покой и мир душевный и удержимся на истинном пути спасения» (133).

«Ропот хуже и вреднее всего. Полезнее и покойнее винить во всём и за всё себя, а не других» (136). «Надо вниз смотреть. Ты вспомни: земля еси, и в землю пойдёши» (159). «Смех изгоняет страх Божий» (159). «…Смирение и дела заменяет…» (161). «Смиряться нужно пред всеми и считать себя хуже всех» (166). «…Считай себя мысленно под ногами всех, т. е. считай себя достойною всякого попрания, и уничижения, и досаждения» (167). «Смирение состоит в том, чтобы уступать другим и считать себя хуже всех»(!)

Преп. Анатолий: «Главное – смиряйся. Лишь потеряешь смирение и самоукорение – тогда прощай» (165). «Самое надёжное спасение одно – терпеть всё, что Бог пошлет: доброе и злое (178).

Преп. Антоний: «Смиренные люди в духе ни на кого и мысленно не досадуют, но себя считают во всем виновными и грешными и ни на кого не ропщут, но за всё Бога благодарят» (161). «Мы с детскою покорностию всё должны переносить, и приятное, и неприятное, и за всё прославлять благого Бога, т. е. пришла на нас какая скорбь или болезнь, будем говорить: слава Тебе, Господи! Умножились ли скорби и болезни, опять: слава Тебе, Господи! Безотрадные скорби и болезни усилились и ведут ко гробу, опять: слава Тебе, Господи!» (177).

Преп. Варсонофий: «Мир – это такое чудовище, что если повернуть кругом, то разорвёт» (75). «Когда вам диавол указывает на чужие недостатки и немощи и побуждает вас к осуждению, вы говорите себе: «Я хуже всех, я достоин вечных мук. Господи, помилуй мя…» (143). «Можно даже без всяких дел одним смирением спастись» (160).

Преп. Иосиф: «Смиряйся, укоряй себя, считай себя последнейшей и хуже всех, не осуждай никого, то и милость Божию получишь» (104).

Преп. Лев: «…Старайся всегда находить в себе вину…» (168)

Преп. Макарий: «Смирение в чём состоит – считать себя худшею всех, никого не осуждать, не роптать и прочее (61). «Не уповайте на свой разум и на свои силы, считайте себя последнейшими всех и между собою имейте любовь о Господе и смирение, да не будет между вами старшей, но каждая считай себя последнею, и всех сестер считайте лучшими себя; не глядите ничьих пороков и не судите…» (71). «Кто бы какой ни был, но всё считайте, что он лучше вас, и так приобыкнете помалу, будете всех видеть Ангелами…» (142).

Преп. Никон: «Для спасения необходимы скорби, лишения, трудности. Если жизнь так переменчива, скоропреходяща, зачем к ней прилепляться?» (36). «Никого нельзя осуждать, даже самого отчаянного грешника» (93). «Противодействовать и бороться с людьми, причиняющими зло, не надо, не только делом или словом, но даже в помыслах своих. Иначе бесы будут побеждать» (96). «Когда заметишь, что какая-нибудь мысль долбит постоянно и сердце к ней прилепляется, вот тогда это ужасная опасность…» (116). «Оставив несбыточные мечты о непосильных подвигах и возвышенных образах жития, начнём во смирении с терпения скорбей (153). «Участь всех хотящих спастись – страдать. Поэтому, аще страдаем, да радуемся, ибо содевается наше спасение» (175). «Никогда нельзя надеяться на человека. Это – великая и роковая ошибка (186). «Не привязывайся ни к чему земному».

В нынешней патристике, околодуховной ретивостью обгоняющей всех святых – и старых, и новых, можно найти и такие утверждения: «Всякая привязка к земному – от дьявола»! Или, что не многим лучше: «От человека ничего не зависит!».

Подобные утверждения, исходящие то ли от неуважения в себе даров и искр Божьих, то ли от духовной малограмотности, то ли ввиду чрезмерной привязки к греховности человека, то ли по неразумию или малодушию, не нуждаются в специальном анализе, поскольку говорят сами за себя. Но ведь воля человека, признают богословы, и есть тот самый «камень», который даже Бог не может (не желает!) сдвинуть. В противном случае создал бы не человека, а плодящегося биоробота, послушно (потому что закодировано), беспрекословно и бесчувственно (это очевидно) исполняющего заповеди Его. И в чём тогда смысл создания человека и промысел Божий относительно лучшего Своего творения?!

Приходится признать, что таковые «богоугодные» тезы, унижая и человека, и само вероисповедание, не уважительны и даже кощунственны в отношении Создателя его. Потому удивляет восхищение, с которым архимандрит Тихон (в миру Г. А. Шевкунов) в своей книге «Несвятые святые» приводит воспоминания старца Русской православной церкви Иоанна Крестьянкина, относящиеся к пребыванию его в ГУЛАГе.

«Отец Иоанн говорил, – пишет архимандрит Тихон, – что каждый день поминает его (следователя. – В. С.) в своих молитвах. …Да и забыть не может. – Он все пальцы мне переломал! – с каким-то даже удивлением говорил батюшка, поднося к подслеповатым глазам свои искалеченные руки.

«Меня всегда поражало, – продолжает архимандрит, – как он отзывался о времени, проведённом в лагерях. Батюшка говорил, что это были самые счастливые годы его жизни. – Потому что Бог был рядом! – с восторгом объяснял батюшка. Хотя, без сомнения, отдавал себе отчет, что до конца мы понять его не сможем.

– Почему-то не помню ничего плохого, – говорил он о лагере. – Только помню: небо отверсто и Ангелы поют в небесах! Сейчас такой молитвы у меня нет…»

Схожие рекомендации раздавал своей пастве архимандрит Грузинской православной церкви Гавриил (Ургебадзе, в миру бывший активным диссидентом): «Ты не осуждай, судия – сам Бог. Если увидишь убийцу, или блудницу, или пьяницу, валяющегося на земле, не осуждай никого, потому что Бог отпустил их повода, а твой повод держит в руках. Если твой тоже отпустит, ты окажешься в худшем положении».

Эти и подобные им наставления в жизни не только малодейственны, но ещё и вредны, поскольку духовно, идеологически и социально потворствуют всякому злу. Опосредованно, то бишь, «втихаря», они содержат в себе оправдание насилий и убийств, ибо своим смирением перед подлостью и преступлением (по факту – приятием) приумножают зло. Если Иоанн Крестьянкин мог видеть Ангелов лишь в лагерной «машине», уничтожающей в человеке лучшее, что в нём есть, а после «отсидки» такие видения более не посещали его, то это говорит о духовном несчастии старца. Ибо горе душе, которая просыпается лишь под дулом и плетью! Надо думать, именно «благие увещевания», отдающие духовным садомазохизмом, выстилают дорожку, которая через здешнее приятие зла прямиком ведёт в ад. Собственно, некоторые ощутили его уже на земле. Причём, в тех же местах, где Иоанну Крестьянкину виделись поющие Ангелы… Поскольку речь идёт о лагерях заключения, то в этом вопросе лучше доверяться тем, кто томился в них долго, очень долго, порой десятилетиями. Один из (по мнению многих «сидельцев») наиболее умных «зэков» – Юрий Петрович Вандакуров выразил условия лагерной жизни куда как ясно: «там решётки меняли каждые полгода, железо не выдерживало; а мы – гнили внутри…». Другой сиделец – выдающийся поэт Варлам Тихонович Шаламов, выдержав то, что не могло снести и железо, составил своего рода «лагерный катехизис», назвав его: «Что я видел и понял в лагере».

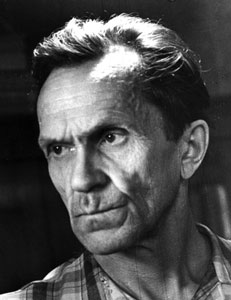

Варлам Шаламов

Привожу только часть того, что Шаламов понял, выбрав из неё лишь близкое нашей теме: «Главное средство растления души – холод… Чрезвычайную хрупкость человеческой культуры, цивилизации. Человек становился зверем через три недели при тяжелой работе, холоде, голоде и побоях (здесь и далее выделено мною. – В. С.). Понял, что дружба, товарищество никогда не зарождается в трудных, по-настоящему трудных – со ставкой жизни – условиях. Дружба зарождается в условиях трудных, но возможных (в больнице, а не в забое). Понял, что человек позднее всего хранит чувство злобы. Мяса на голодном человеке хватает только на злобу – к остальному он равнодушен. Понял разницу между тюрьмой, укрепляющей характер, и лагерем, растлевающим человеческую душу. Понял, что человек стал человеком потому, что он физически крепче, цепче любого животного – никакая лошадь не выдерживает работы на Крайнем Севере. Понял, что можно жить злобой. Понял, что можно жить равнодушием.

Понял, почему человек живет не надеждами – надежд никаких не бывает, не волей – какая там воля, а инстинктом, чувством самосохранения – тем же началом, что и дерево, камень, животное. Видел ледяной карцер, вырубленный в скале, и сам в нём провел одну ночь. Страсть власти, свободного убийства велика – от больших людей до рядовых оперативников… Узнал, что мир надо делить не на хороших и плохих людей, а на трусов и не трусов. 95 % трусов при слабой угрозе способны на всякие подлости, смертельные подлости.

Убежден, что лагерь – весь – отрицательная школа, даже час провести в нем нельзя – это час растления. Никому никогда ничего положительного лагерь не дал и не мог дать.

На всех – заключенных и вольнонаемных – лагерь действует растлевающе.

Научился «планировать» жизнь на день вперед, не больше. Понял, что воры – не люди.

Что в лагере никаких преступников нет, что там сидят люди, которые были рядом с тобой (и завтра будут), которые пойманы за чертой, а не те, что преступили черту закона».

Но трагические будни лагеря не заслонили от Шаламова и другую правду. И он в своих записках отмечает силу веры, помогающую человеку сохранять в себе человеческое:

«Увидел, что единственная группа людей, которая держалась хоть чуть-чуть по-человечески в голоде и надругательствах, – это религиозники – сектанты – почти все и большая часть попов».

Выводы Шаламова имеют большую ценность ещё и потому, что, пользуясь словом точно лагерным кайлом, он «вырубает» в ледяной породе ГУЛАГа собственные черты, рефлексии которых пронизывают и его творчество:

«И физические, и духовные силы мои оказались крепче, чем я думал, в этой великой пробе, и я горжусь, что никого не продал, никого не послал на смерть, на срок, ни на кого не написал доноса».

Итак, экстремальные условия жизни вовсе не обязательно очищают человека. Страх быть искалеченным, морально уничтоженным, обесчещенным и даже убитым, нередко пробуждает в человеке такие мерзости, о которых он раньше и не подозревал. То есть, человек являет себя истинного прежде всего и главным образом в максимально жёстких условиях, из которых скована ежечасная, по Шаламову, лагерная жизнь. И тогда – после полученного «знания» о себе – немалая часть «зэков», мучаясь, начинает презирать себя и, презирая, продолжает подличать, влача полускотское существование. Можно, наверное, и в «шаламовских» реалиях увидеть «небо в алмазах» и «поющих ангелов», а в допросах следователя находить «духовное окормление» и даже видеть Бога «рядом с ним». Но это, скорее, вопрос психического состояния человека или, точнее, – психически израненной души. Или степени индивидуальной неадекватности человека.

И потом – фактом отстранения себя от зла в мире (что, в принципе, и нереально) вряд ли возможно позитивно воздействовать на людей, не говоря уже о несбыточной мечте гармонично устроить общество.

Впрочем, витийствующие апологеты «лагерного очищения» в качестве послушания вполне могли бы время от времени пересаживаться из городских или монастырских хором, мерседесов и кадиллаков в лагерные «кельи», как наиболее действенные для духовного бдения, личного, общественного и прочего усовершенствования. Увы, множество сторонников отца Иоанна (Крестьянкина), включая автора книги о «святых», вовсе не торопятся стать его последователями…

Возвращаясь к основной теме, замечу, что концепцию бескрайнего «монашеского» угождения в миру и «богоугодного» смирения православного христианина перед всеми и вся русские богословы и мыслители ставили под сомнение не только в Новое и Новейшее время, но и до Раскола.

Ещё в первой половине XVI в. русский политический деятель и писатель Фёдор Карпов направлял своё острое публицистическое перо против доктрины нелимитированного терпения, которую проводила в жизнь немалая часть священства Русской Церкви. Видный политик и полемист особенно принципиально возражал против распространения этого правила на социальную и общественную жизнь Страны.

«Если будем говорить, – писал Карпов, – что в государстве или царстве прежде всего следует руководствоваться терпением, то зачем же тогда составляют законы? Тогда священные обычаи и добрые установления разрушаются и в царствах и в поместничествах, человеческое общество будет жить без всякого порядка».

Карпов резко возражал против устроения общества на основе церковной идеологии, которая могла привести к духовной диктатуре церкви и подчинить велико-княжескую власть воинствующему церковному клиру.

«Так как я терплю, что всем этим мне не следует владеть, – рассуждает Карпов, – то я не буду в состоянии исполнять служебные обязанности и буду бесполезен для отечества. Дело народное погибнет в городах и царствах из-за долготерпения».

Карпов настаивал: «один порядок существует для духовных лиц, а другой в светском обществе». Светское общество должно строиться не на основах христианской морали, а на началах «правды» и «закона».

Незаурядный мыслитель считал: «именно из-за милости подвластные любят князя и управителя. Милость без правды – малодушие, а правда без милости – мучительство. В обоих этих случаях разрушаются города и царства. Но если милость дополняется правдою, а правда смягчается милостью, то царства сохраняются на многие века».

Несколько позднее писатель и публицист Иван Пересветов проводил идеи, перекликающиеся с мыслями Фёдора Карпова. Пересветов утверждал, что «правда» выше «веры», очевидно, под «правдой» понимая истину, а под «верой» – бытовое православие.

Если так, то один из его посылов «Бог не веру любит – правду» следует понимать не в буквальном смысле.

Цитаты «из еретиков» привожу не в качестве неукоснительной истины, а как примеры гуманитарного несогласия с жизнеотрицающими догматами в церковной и мирской Руси.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК