11. Мультивселенная

В научной фантастике часто встречается тема «двойника» человека («доппельгенгера»[76]). Например, в классическом американском телевизионном сериале «Звёздный путь» (Star Trek) присутствовало несколько типов сюжетов о двойниках, связанных с неисправностями транспортёра — телепортационного устройства корабля Звёздного флота, обычно применяемого для перемещений в космосе на короткие расстояния. Поскольку телепортация объекта по сути сходна с созданием его копии в другом местоположении, можно представить себе различные варианты нарушения этого процесса, в результате которых каждый пассажир окажется представленным в двух экземплярах: оригинале и копии.

В фантастических сюжетах степень сходства двойника с оригиналом бывает разная. Чтобы все их признаки были в буквальном смысле одинаковые, им нужно было бы не только выглядеть одинаково, но и находиться точно в том же месте. Но что это означало бы? Если попытаться совместить атомы, мы создадим проблему с точки зрения физики: например, два совпадающих ядра должны слиться с образованием атомов более тяжёлых химических элементов. Если бы два одинаковых человеческих тела совместились даже приблизительно, они бы взорвались просто потому, что вода при плотности в два раза больше обычной создаёт давление в сотни тысяч атмосфер. В фантастике можно принять иные законы физики, которые позволят избежать этого; но и тогда, если на протяжении всего сюжета двойники так и будут совпадать со своими оригиналами, то рассказ, вообще говоря, будет не о двойниках. Рано или поздно они должны стать различными. Это могут быть хорошая и плохая «стороны» одного и того же человека; или всё начинается с одинакового сознания, но затем за счёт разного опыта двойники начинают всё сильнее различаться.

Иногда двойник не копируется с оригинала, а с самого начала существует в «параллельной вселенной». В некоторых рассказах между вселенными существует «разлом», через который, однако, можно связаться со своим двойником и даже отправиться к нему в гости. В других вселенные остаются незаметными друг для друга, и в этом случае в сюжете (или, точнее, в двух сюжетах) интересно то, как разница между ними сказывается на событиях. Так, в фильме «Осторожно! Двери закрываются» (Sliding Doors) чередуются два варианта развития любовной истории, описывающих судьбу двух экземпляров одной и той же пары в двух вселенных, которые изначально отличаются лишь одной небольшой деталью. В родственном литературном жанре, так называемой «альтернативной истории», один из двух вариантов необязательно рассказывать явно, потому что это часть нашей собственной истории и предполагается, что публике она известна. Например, в романе Роберта Харриса «Фатерланд» (Fatherland)[77] речь идёт о вселенной, в которой во Второй мировой войне победу одержала Германия, а в «Вечном Риме» (Roma Eterna) Роберта Силверберга — о вселенной, в которой Римская империя не пала.

В другом классе сюжетных линий из-за неисправности телепортатора пассажиры попадают в «фантомную зону» и становятся незаметными для всех остальных в обычном мире, но могут видеть и слышать их (и друг друга). Им приходится нелегко, они кричат и жестикулируют, чтобы привлечь внимание своих сотоварищей, но всё впустую: те их не замечают и проходят прямо сквозь них.

Иногда в фантомную зону отсылаются лишь копии путешественников, и оригиналы об этом не подозревают. В таких сюжетах в итоге изгнанники могут обнаружить, что всё-таки способны как-то повлиять на обычный мир. И они пользуются этим, чтобы заявить о своём существовании, и их спасают путём обращения процесса, в результате которого они оказались «в изгнании». В зависимости от возможностей науки конкретного фантастического мира они могут начать новую жизнь как отдельные люди или слиться со своими оригиналами. Во втором варианте нарушается среди прочих законов физики закон сохранения массы. Но опять же это всего лишь фантастика.

Тем не менее существует определённая категория достаточно педантичных любителей научной фантастики, к числу коих принадлежу и я, которые предпочитают, чтобы такие произведения были осмысленны, то есть содержали достаточно разумные объяснения. Одно дело представлять себе миры с иными законами физики, и совсем другое — миры, которые не абсурдны в своих собственных понятиях. Например, мы хотим знать, как получается, что «изгнанники» могут видеть и слышать всё, что происходит в обычном мире, но не могут ни до чего дотронуться. Такое отношение было неплохо спародировано в одной из серий «Симпсонов» (The Simpsons), когда поклонники задали звезде фантастического приключенческого сериала такой вопрос:

ЗВЕЗДА: Следующий вопрос.

ПОКЛОННИК: Я хотел спросить. [Прокашливается.] В серии BF12 вы сражаетесь с варварами верхом на крылатом апполузском жеребце, а потом, сразу же, дорогуша, под вами крылатый арабский скакун. Как это так?

ЗВЕЗДА: А, ну да. Если вы что-то такое увидите, знайте, это всё колдун.

ПОКЛОННИК: Колдун, ага, ясно. А в серии AG4…

ЗВЕЗДА [твёрдым голосом]: Тоже он.

ПОКЛОННИК: Да что ж такое…

Поскольку это пародия, поклонник жалуется не на сам сюжет, а только на ошибку в целостности: в разные моменты роль одной вымышленной лошади сыграли два разных коня. Тем не менее внутренне противоречивые сюжеты существуют. Представьте себе, например, историю о поиске ответа на вопрос, существуют ли в реальности крылатые лошади, или рассказ, в котором персонажи сами перемещаются на таких лошадях. И хотя такой рассказ формально не содержит логического противоречия, он лишён смысла как объяснение в своих же собственных категориях. Его можно было бы встроить в контекст, где он обрёл бы смысл: например, как часть аллегории о том, как люди часто не видят значения того, что у них прямо перед носом. Но в этом случае ценность рассказа опять будет зависеть от того, как можно объяснить очевидно абсурдное поведение его героев в терминах этой аллегории. Сравните это с объяснением «это всё колдун». Поскольку колдуну можно с тем же успехом приписать любые события в любой истории, это объяснение неразумное; потому поклонник и был им возмущён.

В некоторых рассказах технические детали сюжета не важны: история на самом деле о другом. Но хороший сюжет всегда явно или неявно опирается на разумные объяснения того, как и почему происходят события с учётом сделанных фантастических допущений. В этом случае, даже если эти допущения касаются колдунов, речь идёт на самом деле не о сверхъестественных силах, а о воображаемых законах физики и воображаемых обществах, а также о реальных проблемах и настоящих идеях. Как я объясню в главе 14, на научное объяснение таким образом похожи не только все хорошие сюжеты научной фантастики, но и всё хорошее искусство в самом широком смысле.

Теперь рассмотрим в этом ключе вымышленных двойников в фантомной зоне. Что позволяет им видеть обычный мир? Поскольку по своему строению они идентичны оригиналам, их глаза поглощают свет и распознают вызываемые им химические изменения, как и настоящие глаза. Но если они поглощают часть света, поступающего из обычного мира, то они должны отбрасывать тень в тех местах, куда этот свет мог бы упасть, если бы их там не было. Кроме того, если «изгнанники» в фантомной зоне видят друг друга, то какой свет в этом задействован? Есть ли в фантомной зоне собственный свет? Если да, то откуда он берётся?

С другой стороны, если изгнанники могут видеть без поглощения света, то у них должно быть иное по сравнению с оригиналами строение на микроскопическом уровне. Но тогда непонятно, почему внешне они напоминают оригиналы, ведь идея «случайного копирования» больше не пройдёт: откуда телепортатор получил знания, чтобы построить нечто, что выглядит и ведёт себя как человеческое тело, но внутри функционирует по-другому? Это был бы случай самопроизвольного зарождения.

Аналогично, есть ли в фантомной зоне воздух? Если изгнанники дышат воздухом, это не может быть воздух с корабля, потому что тогда было бы слышно, как они говорят и даже дышат. Но этот воздух не может быть также и копией того небольшого объёма воздуха, который был в телепортаторе, потому что они свободно перемещаются по кораблю. Таким образом, в фантомной зоне должен быть «целый корабль воздуха». Но тогда что мешает ему уходить в окружающее пространство?

Представляется, что всё происходящее в этом сюжете не только противоречит реальным законам физики (что неудивительно для фантастики), но проблемы возникают и в пределах вымышленного объяснения. Если двойники могут проходить сквозь людей, почему они не проваливаются сквозь пол? В реальности под людьми пол немного прогибается. Но если бы он прогибался в нашем рассказе, он бы вибрировал от шагов «изгнанников», создавались бы звуковые волны, которые люди в обычном мире могли бы услышать. Таким образом, должно быть, в фантомной зоне есть свой пол и стены, а также вся оболочка космического корабля. Даже космос снаружи не может быть там обычным, потому что если бы можно было покинуть корабль и оказаться в обычном космосе, «изгнанники» могли бы таким путём вернуться обратно. Но если в фантомной зоне существует целый космос, параллельная вселенная, то как неисправность скромного телепортатора могла создать всё это?

Не стоит удивляться, что хорошую научную фантастику писать трудно: она представляет собой вариант настоящей науки, а реальное научное знание очень трудно варьировать. Так что лишь немногие из описанных мною сюжетных линий имеют смысл в неизменном виде, если такие вообще найдутся. Однако я хотел бы развить свою собственную, которая (в итоге) имела бы смысл.

Писатель, работающий в жанре настоящей научной фантастики, движим двумя противоположными устремлениями. Первое, как и в случае с любой художественной литературой, — захватить внимание читателя, а это проще всего сделать с помощью уже знакомых тем. Но это антропоцентрическое устремление. Следуя ему, авторы, например, выдумывают, как можно было бы обойти абсолютный предел скорости, накладываемый законами физики на путешествия и передачу информации (а именно скорость света). Но поступая так, авторы отводят расстоянию роль, которую оно обычно играет в рассказах о нашей планете: звёздные системы сопоставляются с далёкими островами или Диким Западом в произведениях более раннего времени. Аналогично, в рассказах о параллельных вселенных возникает соблазн разрешить передавать информацию или перемещаться из одной вселенной в другую. Но тогда это будет рассказ об одной-единственной вселенной: как только барьер между вселенными оказывается легко преодолимым, он становится не более чем экзотической версией океанов, разделяющих континенты. Сюжет, который целиком идёт на поводу у этого антропоцентрического устремления, на самом деле не научная фантастика, а просто замаскированная обычная беллетристика.

Противоположное устремление — исследовать самое сильное из возможных фантастических допущений и самые странные из возможных его следствий — толкает автора в антиантропоцентрическом направлении. Из-за этого завладеть вниманием читателя будет сложнее, но зато можно будет пуститься в гораздо более широкие научные размышления. В той истории, которую я собираюсь рассказать, в качестве средства объяснения мира в соответствии с квантовой теорией я прибегну к последовательности таких размышлений, всё сильнее удаляющихся от привычных нам.

Квантовая теория — это глубочайшее из известных науке объяснений. Она нарушает многие допущения здравого смысла и всей предшествующей науки, включая и те, о самом факте существования которых никто даже и не подозревал, пока не появилась квантовая теория и не вступила с ними в противоречие. Однако эта кажущаяся чуждой территория — реальность, частью которой являемся мы и всё, с чем мы сталкиваемся. И другой реальности нет. Рассказывая здесь о ней, я, возможно, и проиграю в плане привычных составляющих драматизма, но смогу это компенсировать возможностью объяснить нечто более поразительное, чем любая фантастика, и при этом являющееся самым ясным и фундаментальным фактом, который известен нам о физическом мире.

Должен предупредить читателя, что на момент написания этой книги определённо лишь меньшинство физиков разделяет подход к квантовой теории, который я собираюсь представить и который известен как многомировая интерпретация (не слишком удачное название, так как в нём заключено намного больше, чем просто «миры»). В следующей главе я порассуждаю о том, почему так получилось, несмотря на то, что для многих хорошо изученных явлений неизвестно объяснений. Но на данный момент достаточно сказать, что сама идея науки как объяснения в том смысле, за который я выступаю в этой книге (а именно: объяснение того, что на самом деле существует в мире), пока поддерживается меньшинством даже среди физиков-теоретиков.

Пожалуй, я начну с самого простого из возможных размышлений о «параллельных вселенных»: допустим, что «фантомная зона» существовала всегда (с момента её собственного Большого взрыва). И вплоть до начала нашей истории она представляла собой точную копию «настоящей» вселенной — атом за атомом, событие за событием.

Все недостатки, которые я упоминал в рассказах о фантомной зоне, связаны с асимметрией: то, что есть в обычном мире, влияет на то, что есть в фантомной зоне, но не наоборот. Чтобы избавиться от этих недостатков, представим на минуту, что эти две вселенные совершенно незаметны друг для друга. Поскольку мы идём в направлении настоящей физики, я также сохраню предел скорости света для передачи информации, а законы физики пусть будут универсальными и симметричными (то есть они не делают различий между вселенными). Более того, они являются детерминистическими: ничего не случается самопроизвольно, и поэтому вселенные остаются одинаковыми, но лишь до определённого момента. Так как же они станут разными? Это ключевой вопрос в теории мультивселенной, на который я отвечу далее.

Все эти основные свойства моего вымышленного мира можно считать условиями, наложенными на потоки информации: нельзя послать сообщение в другую вселенную; нельзя ничего изменить в своей вселенной быстрее, чем до объекта воздействия дойдёт свет. Нельзя привносить в мир новую информацию, даже случайную: всё, что происходит, определяется законами физики на основе того, что произошло раньше. Однако в мир, безусловно, можно привносить новое знание. Знание состоит из объяснений, а ни одно из перечисленных условий не мешает созданию новых объяснений. Всё это верно и для реального мира.

Мы можем временно представлять себе эти две вселенные параллельными в буквальном смысле слова. Уберите третье измерение пространства и представьте, что вселенная двумерна, как бесконечный плоский телевизор. Затем поместите параллельно этому телевизору второй такой же, с теми же самыми картинками на экране (символизирующими объекты в наших вселенных). Теперь забудьте, из чего сделаны телевизоры. Есть только картинки. Этим подчёркивается, что вселенная — не резервуар с физическими объектами: она и есть эти объекты. В реальной физике даже пространство — физический объект, который может деформироваться, влиять на материю и испытывать её влияние.

Таким образом, теперь у нас есть две в точности параллельные, идентичные вселенные, в каждой имеется копия нашего звездолёта, его экипажа, телепортатора и всего космоса. Из-за того, что вселенные симметричны, называть одну «обычной вселенной», а другую «фантомной зоной» теперь неправильно. Поэтому я буду просто называть их «вселенными». Обе они вместе составляют пока всю физическую реальность моего рассказа, и это — мультивселенная. Аналогично, ошибочно говорить об «оригинальном» объекте и его «двойнике»: это просто два экземпляра одного объекта.

Если бы на этом наше научно-фантастическое размышление закончилось, две вселенные так бы и остались навсегда одинаковыми. С логической точки зрения в этом нет ничего невозможного. Однако тогда наш рассказ точно нельзя было бы назвать ни безупречным прозаическим произведением, ни безупречным научным рассуждением по одной и той же причине: это рассказ о двух вселенных с одной историей, то есть с одним вариантом развития событий. Другими словами, есть только один сценарий, описывающий то, что происходит в обеих вселенных. В качестве литературного произведения это был бы рассказ об одной вселенной с никому не нужными ухищрениями. В качестве же научного рассуждения это было бы описание мира, необъяснимого для его обитателей. Как бы могли они доказать, что их история протекает в двух вселенных, а не в трёх или тридцати? И почему не в двух сегодня и в тридцати завтра? Более того, поскольку в их мире только одна история, все их разумные объяснения природных явлений будут касаться именно её. Этот единый вариант развития событий будет тем, что они подразумевают под своим «миром» или «вселенной». Ничто из стоящей за их реальностью двойственности не будет им доступно, и как объяснение это будет нести для них не больше смысла, чем три вселенных или тридцать, — и всё же по факту они будут ошибаться.

Замечание объяснимости: хотя до сих пор с точки зрения обитателей описываемых вселенных мой рассказ был бы объяснением неразумным, оно необязательно неразумно для нас. Воображаемые необъяснимые миры помогают разобраться в природе объяснимости. Поэтому в предыдущих главах я уже описывал несколько необъяснимых миров, а в этой главе опишу ещё. Но в конечном счёте я хочу рассказать об объяснимом мире, а именно о нашем.

Замечание о терминологии: мир — это вся физическая реальность. В классической (доквантовой) физике считалось, что мир состоит из одной вселенной и представляет собой нечто вроде всего трёхмерного пространства на всём протяжении времени и со всем содержимым. Как я объясню далее, согласно квантовой физике, мир гораздо больше и сложнее — это мультивселенная, в которую (помимо всего прочего) входит множество таких вселенных. Историей мы назовём последовательность событий, происходящих с объектами и, возможно, с их идентичными партнёрами. Так, в моём рассказе мир пока представляет собой мультивселенную, состоящую из двух вселенных, но с единственной историей.

Итак, наши две вселенные не должны оставаться идентичными. Что-то вроде сбоя телепортатора сделает их разными. Однако, как я сказал, может показаться, что такая возможность исключается упомянутыми ограничениями на информационный поток. Законы физики в вымышленной вселенной детерминистические и симметричные. Так что же способен сделать телепортатор, отчего вселенные станут различаться? Может показаться, что любая операция одного экземпляра, осуществляемая в первой вселенной, должна повторяться его двойником во второй, и вселенные так и останутся одинаковыми.

Как ни странно, это не так. Две идентичные сущности при детерминистических и симметричных законах вполне могут стать различными. Но чтобы это случилось, изначально они должны быть более чем точными образами друг друга: они должны быть неотличимы[78], что означает идентичность буквально во всех аспектах, за исключением того, что их две. В моём рассказе понятие неотличимости будет появляться неоднократно. Этот термин заимствован из юриспруденции, где он относится к юридической фикции, признающей определённые сущности идентичными для таких целей, как оплата долгов. Например, долларовые банкноты неотличимы по закону, то есть если вы взяли в долг доллар, то, если не оговорено обратное, необязательно возвращать именно эту конкретную банкноту. Баррели нефти (определённого сорта) также неотличимы. А вот лошади нет: если вы одолжили у кого-то лошадь, то вернуть придётся именно её; не подойдёт даже её однояйцевый близнец. Но физическая неотличимость, о которой я здесь говорю, не основана на признании. Её смысл заключается в том, чтобы быть идентичными, а это совсем другое и контринтуитивное свойство. Лейбниц в своём учении о «тождестве неразличимых» дошёл до того, что исключил существование таковых в принципе. Но он ошибался. Даже независимо от физики мультивселенной, мы теперь знаем, что фотоны и при некоторых условиях даже атомы могут быть неотличимы. Первое достигается в лазерах, второе — в устройствах, называемых «атомными лазерами». Последние выбрасывают сгустки чрезвычайно холодных, неотличимых атомов. Как такое возможно без возникновения трансмутации, взрывов и тому подобного, я расскажу ниже.

Во многих учебниках и научных статьях по квантовой теории, даже в тех немногих, которые поддерживают многомировую интерпретацию, понятие неотличимости практически не обсуждается и даже не упоминается. Тем не менее оно присутствует повсеместно, прямо под концептуальной поверхностью, и я считаю, что его явное выражение поможет объяснить квантовые явления безо всяких ухищрений. Как вскоре станет ясно, это свойство ещё более странное, чем предполагал Лейбниц, гораздо более странное, чем, например, множественные вселенные, которые в конечном счёте не противоречат здравому смыслу — просто их много. Это свойство допускает совершенно новые типы движения и информационных потоков, отличные от всего, что можно было себе представить до появления квантовой физики, а значит, и радикально иную структуру физического мира.

В некоторых ситуациях деньги неотличимы не только юридически, но и физически; и, будучи привычным, это обстоятельство даёт хорошую модель для размышления о неотличимости. Например, если на вашем (электронном) счету лежит один доллар и банк начисляет ещё один доллар в качестве бонуса за лояльность, а затем снимает доллар в виде платы за обслуживание, то нет смысла выяснять, был ли снят тот же доллар, что положен, или тот, что уже находился на счету до этого, или же снятый доллар частично состоит из того и из другого. И это не просто потому, что мы не можем узнать, был ли это тот же доллар, или решили, что нам это не важно: физика происходящего просто исключает такое понятие, как снятие исходного доллара или снятие того, который был добавлен позже.

Доллары, лежащие на банковских счетах, можно назвать «конфигурационными» сущностями: это состояния или конфигурации объектов, а не то, как мы обычно представляем себе сами физические объекты. Ваш банковский счёт воплощается в состоянии определённого устройства для хранения информации. В каком-то смысле вы владеете этим состоянием (согласно закону изменить его без вашего согласия никто не может), но само устройство или любая его часть вам не принадлежит. И в этом смысле доллар — абстракция. В действительности это фрагмент абстрактного знания. Я отмечал в главе 4, что, как только знание воплощается в физической форме в какой-либо подходящей среде, оно стремится там остаться. Таким образом, когда физический доллар изнашивается и уничтожается монетным двором, абстрактный доллар вынуждает монетный двор перевести его в электронную форму или заново напечатать в бумажном виде. Это абстрактный репликатор, с тем отличием (не свойственным репликаторам), что он старается не распространиться, а скопироваться в бухгалтерские книги и резервные копии в памяти компьютера.

Другим примером неотличимых конфигурационных сущностей в классической физике служит количество энергии: если крутить педали велосипеда, пока не наберётся кинетическая энергия десять килоджоулей, а затем тормозить, пока половина её не рассеется в виде тепла, то не важно, рассеялись ли первые пять набранных килоджоулей, или вторые, или какая-то их комбинация. Важно, что рассеялась половина имевшейся энергии. Оказывается, что в квантовой физике элементарные частицы тоже являются конфигурационными сущностями. Вакуум, который мы считаем пустым по обыденным меркам и даже на атомном уровне, на самом деле не пустота, а богато структурированная сущность, называемая «квантовым полем». Элементарные частицы представляют собой высокоэнергичные конфигурации этой сущности — «возбуждения вакуума». Так, например, фотоны в лазере — это конфигурации вакуума внутри его «резонатора». Когда в нём представлены несколько таких возбуждений с идентичными свойствами (энергией и спином), то невозможно указать, какое из них появилось первым или какое покинет резонатор следующим. Есть только свойства, характеризующие каждое из них, а также их количество.

Если две вселенные в нашей вымышленной мультивселенной изначально неотличимы, то из-за неисправности телепортатора они могут приобрести различные свойства точно так же, как компьютер в банке может снять с двухдолларового счёта один из двух неотличимых долларов, а не другой. По законам физики могло бы быть так, например, что, когда в телепортаторе случается сбой, в одной из вселенных, но не в другой, в перемещаемых объектах произойдёт небольшой скачок напряжения. Поскольку законы симметричны, то невозможно уточнить, в которой из вселенных случится этот скачок. Но так и должно быть именно в силу изначальной неотличимости вселенных.

Достаточно трудным для понимания является тот факт, что если объекты просто идентичны (в том смысле, что являются точными копиями друг друга) и подчиняются детерминистическим законам, которые не проводят между ними различия, то они никогда не станут различными, а вот неотличимые объекты, которые на первый взгляд похожи друг на друга даже больше, могут. Это первое из странных свойств неотличимости, о которых Лейбниц никогда не задумывался и которые я считаю центральными для явлений квантовой физики.

А вот другое свойство. Допустим, у вас на счету лежит сто долларов и вы дали банку указание перевести в определённый день в будущем один доллар на счёт налоговой службы. Теперь в банковском компьютере содержится соответствующее детерминистическое правило. Допустим, вы руководствовались тем, что этот доллар уже принадлежит налоговой службе. (Скажем, он был ошибочно вам переведён как налоговый вычет, и вы должны его вернуть в указанный срок.) Поскольку доллары на счету неотличимы, нельзя сказать, какой из них принадлежит налоговой службе, а какие — вам. Итак, получается, что не у всех объектов в наборе, хотя они и неотличимы, один и тот же владелец! Описать это простым языком сложно: каждый доллар на счету разделяет буквально все свои свойства с другими, однако не у всех у них хозяин один и тот же. Так можно ли сказать, что в этом случае у них нет владельца? Это было бы заблуждением. Ведь очевидно, что один доллар всё-таки принадлежит налоговой службе, а остальные — вам. Можно ли сказать, что у всех у них два владельца? Наверно, но только из-за размытости термина. Безусловно, нет смысла говорить, что налоговой службе принадлежит один цент от каждого доллара, поскольку мы столкнёмся с тем, что и центы на счету тоже неотличимы. Но в любом случае, заметим, что проблема, поднимаемая этим «многообразием в пределах неотличимости», только языковая. Непонятно, как словами описать некоторые аспекты ситуации. Саму же ситуацию никто не считает парадоксальной: компьютер получил команду выполнить определённые правила, и относительно того, что случится в результате, никогда не будет никакой двусмысленности.

Как станет ясно в дальнейшем, многообразие в пределах неотличимости — широко распространённое явление в мультивселенной. Одно важное отличие от случая взаимозаменяемых денег заключается в том, что в последнем примере нам не нужно интересоваться или предсказывать, каково это — быть долларом. Другими словами, каково это быть неотличимым, а затем приобрести отличия. Многие приложения квантовой теории требуют от нас как раз этого.

Вначале я предложил временно представить, что наши две вселенные расположены в космосе рядом друг с другом, подобно тому, как в некоторых научно-фантастических рассказах о вселенных-двойниках говорят, что они находятся «в разных измерениях». Но теперь нам придётся отказаться от этого образа и представить, что вселенные совпадают: независимо от того, что могло бы обозначать это «дополнительное измерение», из-за него они перестали бы быть неотличимыми[79]. Нельзя сказать, что они совпадают в чём-то, например, в окружающем их пространстве. Они не находятся в пространстве, но экземпляр пространства является частью их самих. Под «совпадением» понимается лишь то, что они никоим образом не отдельны друг от друга.

Вообразить совпадение идеально идентичных предметов трудно. Стоит только представить себе лишь один из них, как воображение уже нарушит их неотличимость. Но в отличие от воображения для разума это не препятствие.

Теперь в нашем рассказе появляется нетривиальный поворот. Например, в результате скачка напряжения, который случился в одной из двух вселенных при сбое в работе телепортатора, некоторые нейроны в мозгу пассажира в этой вселенной дали осечку. И вот в этой вселенной этот пассажир пролил чашку кофе на другого пассажира. Между ними возникают общие переживания, которых у них нет в другой вселенной, и начинается роман, прямо как в фильме «Осторожно! Двери закрываются».

Скачки напряжения необязательно должны быть «сбоями» телепортатора. Они могут быть регулярным побочным эффектом его работы. Мы проходим через гораздо более сильную, непредсказуемую тряску, когда, например, летим на самолёте или катаемся на мустанге. Представим себе, что каждый раз при запуске телепортатора, который происходит в обеих вселенных, в одной из них случается маленький скачок, но он настолько мал, что его можно зафиксировать только чувствительным вольтметром, или если он подтолкнёт что-то, чему для изменения не хватало как раз этого толчка, но без него изменения не случилось бы.

В принципе, явление может выглядеть непредсказуемым для наблюдателей по одной или более из следующих трёх причин. Первая состоит в том, что на него влияет какая-то фундаментально случайная (недетерминированная) переменная. Я исключил такую возможность из нашего рассказа, поскольку в реальной физике таких переменных нет. Вторая причина, которая по крайней мере до некоторой степени обуславливает большую часть непредсказуемого, случающегося ежедневно, — в том, что факторы, влияющие на явление, хотя и детерминированы, но либо неизвестны, либо слишком сложны, чтобы их учесть. (Особенно когда они включают в себя создание знания, как обсуждалось в главе 9.) Третья причина, о которой до появления квантовой теории никто не задумывался, заключается в том, что несколько изначально неотличимых экземпляров наблюдателя становятся различными. Именно к этому и приводят скачки, вызванные телепортатором, и из-за этого их последствия строго непредсказуемы, несмотря на то, что описываются детерминистическими законами физики.

Эти замечания о непредсказуемых явлениях можно было бы сделать и не ссылаясь явно на неотличимость. Так на самом деле обычно и поступают исследователи мультивселенной. Но тем не менее, как я уже говорил, я считаю, что неотличимость существенна для объяснения квантовой случайности и большинства других квантовых явлений.

Все эти три кардинально разные причины непредсказуемости могут, в принципе, казаться наблюдателям в точности одинаковыми. Но в объяснимом мире должен существовать способ выяснить, какая из них (или какая их комбинация) является истинным источником любой видимой случайности в природе. Как убедиться, что некое конкретное явление обуславливается именно неотличимостью и параллельными вселенными?

В художественных произведениях всегда возникает соблазн ввести для этого коммуникацию между вселенными, отчего те перестают быть «параллельными». Как я уже говорил, в результате получается рассказ об одной-единственной вселенной, но можно попытаться замаскировать этот факт, говоря, что такая коммуникация будет сложной. Например, это мог бы быть такой способ настройки телепортатора в одной из вселенных, чтобы он приводил к скачку напряжения в другой. Тогда его можно будет использовать для передачи сообщений. Но наверняка это будет очень дорогой или опасный метод, и поэтому правила звездолёта должны ограничивать его применение. Особенно строго запрещаются «личные разговоры» со своим двойником. Тем не менее один из членов экипажа во время ночной смены втайне нарушает этот запрет и получает сообщение, которое сильно его удивляет: «ЖЕНИЛСЯ НА СОНАК». В отличие от этого персонажа, мы знаем, что эта свадьба — прямое следствие пролитого кофе, непосредственного результата скачка напряжения в другой вселенной. Затем передача информации прерывается, и больше никаких сообщений не приходит. Мы знаем (снова в отличие от нашего героя), что в другой вселенной засекли незаконное использование оборудования и усилили меры безопасности. Дальше рассказ может строиться вокруг того, что случится, когда этот член экипажа предпримет какие-то действия в связи с полученным шокирующим известием.

Как человеку следует реагировать на новость о том, что его двойник женился? Искать ли в своей вселенной двойника жены, с которой он никогда даже не встречался лично, не говоря уже о романтических отношениях? Или которая, в лучших традициях любовных историй, его раздражает. Наверно, вреда от этого не будет. Или будет?

Идеи, зарождающиеся в другой вселенной, как минимум столь же подвержены ошибкам, как и те, которые зарождаются в нашей; и если их сложно получить, то и корректировать ошибки будет труднее. Создание знаний зависит от возможности исправлять ошибки. Возможно, продолжением того первого сообщения должно было стать: «УЖЕ ЖАЛЕЮ ОБ ЭТОМ». Или вдруг в другой вселенной в комнату с телепортатором вошла Сонак, помешав тем самым отослать предупреждение. А может быть, сейчас они счастливы, но вскоре разругаются и разведутся. Как бы то ни было, эта межвселенская коммуникация вместо пользы могла удвоить число роковых брачных решений, принятых двумя экземплярами интересующего нас члена экипажа.

В более общем смысле, известие о том, что ваш двойник вполне доволен принятым в другой вселенной решением не означает, что вы тоже будете довольны «соответствующим» решением в своей. Раз между вселенными есть различия (а без них новости из другой вселенной не были бы новостями), нет достаточных оснований полагать, что они никак не повлияют на результат принятия решения. В одной вселенной вы встретились благодаря случайности, произошедшей с вами обоими, а в другой — потому что незаконно воспользовались оборудованием корабля. Может ли это как-то сказаться на счастье в браке? Возможно, нет, но вы можете это знать, только имея хорошую объяснительную теорию касательно того, какие факторы влияют на последствия свадеб, а какие нет. И если у вас есть такая теория, то, возможно, вам тогда и не нужно тайком пробираться к телепортатору.

В ещё более общем смысле, польза от коммуникации между вселенными могла в итоге воплотиться в новых формах обработки информации. В описанном мною вымышленном случае, поскольку две вселенные до недавних пор были идентичными, общаться со своим двойником из другой вселенной — это всё равно что запустить компьютерную модель альтернативной версии некоторого отрезка своей жизни, не зная, однако, в явном виде все соответствующие физические переменные. Такой вычислительный процесс неосуществим никаким другим способом и мог бы пригодиться для проверки объяснительных теорий о том, какое влияние на последствия оказывают различные факторы. Тем не менее сначала эти теории всё равно придётся придумать.

Поэтому если такое общение — ресурс дефицитный, то более эффективным его использованием был бы обмен самими теориями: если ваш двойник справится с проблемой и поделится решением, то вы сможете сами убедиться, что это разумное объяснение, даже если совершенно не представляете, как он до него додумался.

Ещё одно эффективное применение обмена информацией между вселенными могло бы заключаться в разделении работы над трудоёмкими вычислениями. Например, по сюжету некоторые члены экипажа могли отравиться, и без противоядия они протянут всего несколько часов. Чтобы найти его, нужно смоделировать на компьютере результат действия множества вариантов лекарства. На каждом экземпляре компьютера корабля можно запустить поиск по половине списка вариантов, и таким образом на прогон всего списка уйдёт в два раза меньше времени. Когда в одной из вселенных лекарство будет найдено, его номер в списке можно передать в другую, проверить там результат, и экипаж в обеих вселенных будет спасён. И снова: тот факт, что вычислительная мощность таким образом доступна через телепортатор, будет свидетельствовать о том, что по ту сторону действительно есть компьютер, который выполняет иные вычисления, нежели наш. Обдумывая затем детали (о том, как двойники дышат и так далее), обитатели одной вселенной смогли бы понять, что другая вселенная в целом реальна, что у неё такая же структура и она так же сложна, как и их собственная. Таким образом, их мир стал бы объяснимым.

Поскольку в реальной квантовой физике коммуникации между вселенными нет, то и в нашем рассказе её быть не должно, а значит, этот конкретный путь к объяснимости для нас закрыт. Между историей, в которой наши члены экипажа женаты, и той, в которой они едва знают друг друга, неосуществим обмен сообщениями; невозможно и наблюдение друг за другом. Тем не менее, как мы вскоре увидим, существуют обстоятельства, при которых эти истории всё же могут влиять друг на друга способами, которые не сводятся к обмену информацией, и необходимость объяснить эти эффекты даёт главный аргумент в пользу того, что наша собственная мультивселенная реальна.

После того как вселенные в нашем рассказе начали отличаться внутри одного звездолёта, всё остальное в мире существует в парах идентичных экземпляров. Мы должны продолжать считать эти пары неотличимыми. Это необходимо, потому что вселенные — не «резервуары», они и есть те объекты, которые в них содержатся. Если бы у каждой из вселенных была независимая реальность, то у каждого из объектов в такой паре было бы свойство находиться в одной конкретной вселенной, а не в другой, и тогда они перестали бы быть неотличимыми.

Как правило, область, в которой вселенные различаются, будет расти. Например, когда наша пара решит пожениться, оба сообщат об этом на свои родные планеты. Когда сообщения достигнут адресатов, два экземпляра каждой из планет станут различными. До этого различались только два экземпляра звездолёта, но вскоре, даже до того, как кто-либо распространит информацию намеренно, часть её выйдет наружу. Например, в результате принятия решения о свадьбе люди на звездолёте в двух вселенных начнут двигаться по-разному, свет будет от них отражаться тоже по-разному, часть его покинет звездолёт через иллюминаторы, делая две вселенные слегка различающимися там, куда он дошёл. То же верно и для теплового излучения (инфракрасного света), исходящего от каждой точки его корпуса звездолёта. Таким образом, начиная со скачка напряжения, случившегося в одной вселенной, в пространство во всех направлениях выходит волна дифференциации между вселенными. С учётом того, что скорость распространения информации в любой из вселенных не может превышать скорость света, на неё накладывается такое же ограничение. Поскольку передний фронт волны дифференциации в основном перемещается с такой или почти такой скоростью, различия в стартовых условиях, которые могли иметь место между разными направлениями, будут становиться всё меньше по отношению к пройденному расстоянию, и поэтому чем дальше уходит волна, тем ближе к сферической она становится. Так что я буду называть её «сфера дифференциации».

Даже внутри сферы дифференциации между вселенными относительно немного различий: звёзды сияют всё так же, на планетах остались всё те же континенты. Даже у людей, которые слышат о свадьбе и в результате ведут себя по-другому, в памяти и других запоминающих устройствах содержатся по большей части одинаковые данные, они продолжают дышать тем же самым воздухом, едят такую же еду и так далее.

Однако, хотя и кажется интуитивно очевидным, что новости о свадьбе по большей части ничего не изменят, есть и другое интуитивно разумное соображение, которое, по-видимому, доказывает, что от этого изменится всё, пусть и слегка. Рассмотрим, что случится, когда новость достигнет некоторой планеты, скажем, в виде импульса фотонов от лазерного передатчика. Ещё до того, как это как-то отразится на людях, планета подвергнется физическому воздействию этих фотонов, которые, как можно ожидать, передадут импульс каждому атому, встретившемуся на пути луча, то есть всем атомам примерно на половине поверхности планеты, обращённой в сторону луча. Колебания атомов слегка изменятся, что скажется на нижележащих атомах. По мере воздействия атомов друг на друга эффект быстро распространится по всей планете. Вскоре воздействие затронет все атомы планеты, хотя влияние на большинство из них будет невообразимо малым. Но тем не менее каким бы незначительным ни было это влияние, его будет достаточно, чтобы нарушить неотличимость между атомом и его двойником в другой вселенной. Таким образом, представляется, что после прохождения волны дифференциации не останется ничего неотличимого.

Эти две противоположные интуиции отражают древнюю дихотомию между дискретным и непрерывным. Приведённый выше аргумент о том, что в сфере дифференциации всё должно стать различным, опирается на реальность чрезвычайно малых изменений физических свойств, изменений, которые на много порядков меньше доступных измерениям. Существование таких изменений неумолимо следует из объяснений классической физики, ведь в ней большая часть фундаментальных величин (таких как энергия) изменяется непрерывно. Противоположная интуиция происходит от представления о мире в категориях обработки информации, а значит, в терминах дискретных переменных, таких как содержимое воспоминаний человека. Квантовая теория разрешает этот конфликт в пользу дискретного. У типичной физической величины есть наименьшее возможное изменение, которое она может претерпеть в заданной ситуации. Например, существует наименьшее возможное количество энергии, которое излучение может передать любому конкретному атому. Атом не может поглотить любое количество энергии, меньшее, чем этот «квант» энергии. Поскольку это отличительное свойство квантовой физики было обнаружено первым, оно и дало название всей области. Введём его и в нашу фантастическую физику.

Значит, неверно, что после получения радиосообщения все атомы на поверхности планеты изменились. В действительности обычно крупный физический объект реагирует на очень маленькие воздействия так: большая часть его атомов остаётся в строго неизменном состоянии, но, чтобы выполнялись законы сохранения, некоторые испытывают дискретные, относительно большие изменения на один квант.

Дискретность переменных поднимает вопрос о движении и изменении. Означает ли это, что изменения происходят мгновенно? Это не так, и отсюда вытекает следующий вопрос: как выглядит мир в середине этого изменения? Кроме того, если некоторые атомы испытывают сильное влияние определённого воздействия, а остальные ему не подвергаются, то от чего зависит, какие испытывают влияние, а какие — нет? В ответе, как мог догадаться читатель, должна фигурировать неотличимость, и ниже я это объясню.

Воздействие волны дифференциации обычно быстро уменьшается с расстоянием, просто потому, что это свойственно физическим воздействиям в целом. Уже с расстояния в одну сотую светового года Солнце выглядит как холодная, яркая точка в небе. Оно едва ли на что-то влияет. А на расстоянии в тысячу световых лет и сверхновая ни на что не влияет. Даже самые неистовые джеты квазаров, если смотреть на них из соседней галактики, мало чем будут отличаться от абстрактного рисунка в небе. Существует только одно известное явление, которое, раз случившись, имеет последствия, не уменьшающиеся с расстоянием, и это создание определённого типа знания, то есть начало бесконечности. На самом деле знание само может выбрать цель, преодолеть огромные расстояния, почти не оставляя за собой следа, а затем вызвать радикальные преобразования в пункте назначения.

Так и в нашем рассказе: если мы хотим, чтобы неисправность телепортатора имела значительные физические последствия на астрономических расстояниях, это возможно только посредством знаний. Весь этот поток фотонов, который испускается звездолётом и несёт в себе, намеренно или нет, информацию о свадьбе, не пройдёт незамеченным мимо далёкой планеты только в том случае, если кто-то на ней задумается о возможности получения такой информации и установит научное оборудование, способное её принять.

Итак, как я уже объяснил, наши воображаемые законы физики, согласно которым скачок напряжения происходит «в одной вселенной, но не в другой», не могут быть детерминистическими, если вселенные не являются неотличимыми. Что же тогда произойдёт, если телепортатором воспользуются ещё раз, после того как вселенные перестали быть неотличимыми? Представьте себе второй звездолёт такого же типа, как и первый, но находящийся далеко. Что будет, если на втором звездолёте телепортатор запустят сразу после того, как его запустили на первом?

Логично было бы предположить, что не произойдёт ничего; другими словами, по законам физики, как только две вселенные станут различными, все телепортаторы будут работать в обычном режиме и скачков напряжения больше не будет. Однако это также позволит передать информацию быстрее света, пусть ненадёжно и только раз. Нужно поставить вольтметр в комнате с телепортатором и привести устройство в действие. Если произойдёт скачок напряжения, мы будем знать, что на другом звездолёте, как бы далеко он ни находился, телепортатор ещё не запускали (ведь иначе такие скачки прекратились бы везде раз и навсегда). Законы, которым подчиняется реальная мультивселенная, не позволяют информации распространяться подобным образом. Если мы хотим, чтобы наши вымышленные законы физики были универсальными с точки зрения обитателей мультивселенной, второй телепортатор обязан делать в точности то, что делал первый. Он должен вызвать скачок напряжения только в одной из вселенных, но не в другой.

Но в этом случае что-то должно указать, в какой из вселенных произойдёт второй скачок. Условие «в одной вселенной, но не в другой» больше не является детерминистическим указанием. К тому же этого скачка не должно быть, если телепортатор запущен только в другой вселенной. Иначе это был бы способ передачи информации между вселенными. Скачок должен зависеть от того, работают ли оба экземпляра телепортатора одновременно. Но даже в этом случае коммуникация между вселенными могла бы осуществиться следующим образом. Во вселенной, где однажды уже произошёл скачок, нужно запустить телепортатор в заранее запланированное время и наблюдать за вольтметром. Если скачка не происходит, значит, в другой вселенной телепортатор выключен. Получается тупик. Поразительно, сколько тонкостей может таится, казалось бы, в очевидном бинарном различии между «одинаковым» и «разным» или между «затронутым» и «не затронутым». В настоящей квантовой теории запреты на коммуникацию между вселенными и сверхсветовую передачу информации также тесно взаимосвязаны.

Существует один и, я думаю, единственный способ одновременно удовлетворить требованию универсальности и детерминистичности наших выдуманных законов физики и запретить коммуникацию быстрее света и между вселенными: вселенных должно быть больше. Представьте, что их несчётное бесконечное множество и все они изначально неотличимы. По-прежнему после запуска телепортатора у ранее неотличимых вселенных появляются различия; но теперь соответствующие законы физики гласят: «Скачок напряжения происходит в половине из тех вселенных, где телепортатор был запущен». То есть если на двух звездолётах запущены телепортаторы, то после того, как две сферы дифференциации перекроются, получится четыре различных типа вселенных: те, в которых скачок произошёл только в первом звездолёте, только во втором, ни в каком и в обоих. Другими словами, в области пересечения существует четыре разные истории, четыре варианта развития событий, каждый из которых имеет место в четверти всех вселенных.

Наша вымышленная теория не даёт структуры мультивселенной, достаточной для того, чтобы понятие «половина вселенных» имело смысл, но в реальной квантовой теории она присутствует. Как я говорил в главе 8, метод, предоставляемый теорией для наделения смыслом долей и средних в бесконечных множествах, называется мерой. Знакомым примером из классической физики служит присвоение длины бесконечным множествам выстроенных в ряд точек. Допустим, что наша теория предусматривает меру для вселенных.

Теперь мы можем развивать сюжетную линию следующим образом. В тех вселенных, где состоялась свадьба, пара проводит медовый месяц на колонизованной людьми планете, которую посещает звездолёт. Во время обратной телепортации из-за скачка напряжения в половине из этих вселенных на чей-то планшет приходит голосовое сообщение, из которого следует, что один из молодожёнов уже изменил другому. В результате запускается цепочка событий, приводящих к разводу. И теперь в нашем исходном наборе неотличимых вселенных содержится три различных варианта развития событий: в одном, включающем в себя половину исходного множества вселенных, наши герои всё ещё холосты; во втором, состоящем из четверти исходного множества, они женаты; а в третьем, включающем в себе оставшуюся четверть, они в разводе.

Получается, что эти три варианта занимают разные доли мультивселенной. Тех вселенных, в которых никакой свадьбы не было, вдвое больше, чем тех, где пара уже в разводе.

Теперь предположим, что учёным, находящимся на звездолёте, известно о существовании мультивселенной и что они понимают физику телепортатора. (Заметим, однако, что мы ещё не дали им способа узнать всё это.) В таком случае они знают, что при запуске телепортатора бесконечное число неотличимых экземпляров их самих, делящих между собой одну и ту же историю, делают одновременно то же самое. Они знают, что скачок напряжения случится в половине вселенных с данной историей, вызвав распад на два варианта истории с одинаковой мерой. Следовательно, учёные знают, что, если взять вольтметр, который сможет зафиксировать этот скачок, у половины экземпляров их самих вольтметр его зафиксирует, а у другой половины — нет. Но они также знают, что бессмысленно спрашивать (а не просто невозможно узнать), что именно выпадет им. Значит, они могут сделать два тесно связанных между собой предсказания. Одно заключается в том, что, несмотря на идеальный детерминизм всего происходящего, ничто не позволяет достоверно предсказать, зафиксирует ли их вольтметр скачок.

Другое предсказание — вольтметр просто зафиксирует скачок с вероятностью одна вторая. Таким образом, исходы подобных экспериментов субъективно случайны (с точки зрения любого наблюдателя), даже несмотря на то, что объективно всё происходящее совершенно детерминистично. Отсюда же происходит квантовомеханическая случайность и вероятность в реальной физике: всё дело в мере, которой теория наделяет мультивселенную, что в свою очередь обусловлено тем, какие типы физических процессов теория разрешает, а какие — нет.

Заметим, что, когда вот-вот ожидается случайный исход (в указанном смысле), мы имеем дело с ситуацией многообразия в пределах неотличимости: многообразие — в переменной, определяющей, «какой исход в итоге будет наблюдаться». Логика этой ситуации такая же, как в случаях с банковским счётом, которые я рассматривал выше, только на этот раз неотличимыми сущностями выступают люди. Они неотличимы, но половина из них увидит скачок напряжения, а другая половина — нет.

На практике они могли бы проверить этот прогноз, проведя эксперимент многократно. Любая формула, претендующая на предсказание последовательности исходов, в конечном счёте потерпит неудачу: это позволяет проверить непредсказуемость. И в подавляющем большинстве вселенных (и историй) скачок будет происходить приблизительно в половине случаев: это позволяет проверить предсказанное значение вероятности. Лишь самая незначительная доля экземпляров наблюдателей увидит нечто другое.

А мы продолжаем. В одном варианте развития событий в газетах на родных планетах астронавтов появляется сообщение о помолвке. В нём достаточно подробно описывается, как астронавты познакомились и что было дальше. В другом варианте, в котором никаких новостей о помолвке не было, в одной из газет на соответствующем месте публикуется короткий рассказ. И оказывается, что в нём речь идёт о романе на звездолёте. Некоторые предложения в нём совпадают с предложениями в новостной заметке из первого варианта. Одинаковые слова, напечатанные в одинаковых местах газеты, в них взаимозаменяемы, но в одном случае это выдумка, а в другом — свершившийся факт. Таким образом, здесь в свойстве факт/выдумка проявляется многообразие в пределах взаимозаменяемости.

Теперь число различных историй будет быстро расти. При каждом включении телепортатора сфера дифференциации поглощает весь звездолёт за какие-то микросекунды, и получается, что если обычно его используют десять раз в день, то число различных вариантов внутри целого корабля примерно десять раз в день будет удваиваться. За месяц различных вариантов истории станет больше, чем атомов в видимой нам части Вселенной. Большая часть этих вариантов будет чрезвычайно похожа на многие другие, потому что лишь в малой их доле точный момент и величина скачка напряжения будут как раз такими, чтобы выдать заметное изменение в стиле фильма «Осторожно! Двери закрываются». Тем не менее число историй продолжает экспоненциально расти, и вскоре их становится так много, что где-то в мультиверсном многообразии звездолёта это приводит к нескольким значительным изменениям. И общее число таких историй также растёт экспоненциально, даже несмотря на то, что они всё ещё составляют малую долю всех имеющихся вариантов.

Вскоре после этого в ещё меньшем, но тоже экспоненциально растущем числе историй доминирующую роль станут играть странные цепочки «случайностей» и «маловероятных совпадений». Я поставил эти термины в кавычки, потому что эти события совсем не случайны. Все они были неизбежны в соответствии с детерминистическими законами физики. И все были вызваны телепортатором.

Вот ещё одна ситуация, в которой если не проявить осторожности, то здравый смысл ведёт к ложным допущениям о физическом мире и парадоксальным описаниям ситуаций, которые сами по себе являются совершенно ясными. В своей книге «Расплетая радугу» (Unweaving the Rainbow) Докинз приводит пример, в котором анализирует заявление о том, что телевизионный медиум делает точные предсказания:

В году примерно 100 тысяч пятиминутных периодов времени. Вероятность того, что любые заданные часы, скажем, мои, остановятся в заданную пятиминутку, приблизительно 1 к 100 000. Низкая вероятность, но шоу [этого медиума] смотрят 10 миллионов зрителей. Если только половина из них носит часы, то можно ожидать, что около 25 механизмов остановятся в любую заданную минуту. Если только четверть владельцев позвонит в студию, это будет 6 звонков — более чем достаточно, чтобы ошеломить наивную публику. Особенно если добавить звонки от тех, чьи часы остановились в предыдущий день, от тех, у кого остановились не собственные наручные часы, а настенные часы у дедушки, от родственников, умерших из-за сердечного приступа, которые, переживая утрату, сообщают, что сердце их родных больше «не тикает», и так далее.

Как показывает этот пример, тот факт, что определённые обстоятельства могут объяснять другие события, при этом никак не влияя на их совершение, нам хорошо знаком, хотя и противоречит логике. Ошибка, которую совершает «наивная» публика, сродни парохиальности: они наблюдают явление — людей, звонящих, чтобы сказать, что у них встали часы, но не могут воспринимать это как часть более широкого явления, которое в большей своей части недоступно для их наблюдения. Хотя ненаблюдаемые части этого более широкого явления никак не повлияли на то, что мы, зрители, видим, для объяснения они существенны. Аналогично, в здравом смысле и классической физике содержится парохиальная ошибка, согласно которой существует только один вариант развития событий. Эта ошибка, встроенная в наш язык и систему понятий, делает крайне странным утверждение о том, что событие может, с одной стороны, быть очень маловероятным, а с другой — совершенно точно случиться. Но в реальности в этом нет ничего странного.

Теперь мы наблюдаем звездолёт изнутри как чрезвычайно сложное нагромождение наложенных друг на друга объектов. В большинстве мест на борту полно людей, некоторые среди них выполняют весьма необычные задания, и все они друг о друге не подозревают. Сам звездолёт следует многими, слегка отличными друг от друга курсами, что обусловлено небольшими различиям в поведении экипажа. Безусловно, всё это мы видим лишь мысленным взором. Согласно нашим вымышленным законам физики ни один наблюдатель в самой мультивселенной не увидит ничего подобного. Следовательно, при более близком рассмотрении (в нашем воображении) мы также увидим, что во всём этом очевидном хаосе много порядка и закономерностей. Так, хотя в кресле капитана собралось множество человеческих фигур, мы видим, что большинство из них — это капитан; и хотя в кресле штурмана тоже много фигур, мы видим, что лишь немногие из них являются капитаном. Закономерности такого рода в конечном счёте обусловлены тем, что все вселенные, несмотря на свои различия, подчиняются одним и тем же законам физики (включая их начальные условия).

Мы также видим, что любой отдельно взятый экземпляр капитана взаимодействует только с одним экземпляром штурмана и с одним экземпляром первого помощника; и это как раз те экземпляры, что взаимодействуют между собой. Эти закономерности обусловлены тем, что истории почти автономны: то, что происходит в любой из них, практически полностью определяется предыдущими событиями в этом варианте событий, а исключениями являются лишь скачки напряжения, вызванные телепортатором. До сих пор в рассказе эта автономность историй — достаточно тривиальный факт, поскольку мы начали с того, что сделали вселенные автономными. Но, пожалуй, на время нам стоит стать ещё педантичнее и спросить: в чём конкретно разница между тем экземпляром вас, с которым я могу взаимодействовать, и теми экземплярами, которые для меня неощутимы? Последние находятся «в других вселенных», но, как мы помним, вселенные состоят только из тех объектов, которые в них есть, так что это равносильно тому, чтобы сказать: «Я вижу тех, кого могу видеть». Суть в том, что наши законы физики должны также говорить, что каждый объект несёт в себе информацию о том, которые из его экземпляров с экземплярами других объектов могут взаимодействовать (кроме случаев, когда экземпляры неотличимы, то есть когда нет такого понятия, как «которые из»). В квантовой теории описывается такая информацию. Она называется информацией о запутанности[80].

До сих пор в рассказе мы выстраивали обширный, сложный мир, который в нашем воображении выглядит весьма непривычно, но для подавляющего большинства его обитателей он кажется почти в точности таким же, как одна-единственная вселенная нашего повседневного опыта и классической физики плюс некоторая очевидно случайная встряска, ощущаемая при работе телепортатора. Крошечное меньшинство историй оказалось под сильным влиянием очень «маловероятных» событий, но даже в них информационный поток — что на что влияет — остаётся привычным и знакомым. Например, версия корабельного журнала с записями о странных совпадениях будет доступна восприятию людей, которые помнят об этих совпадениях, но не другим экземплярам этих людей.

Таким образом, информация в нашей вымышленной мультивселенной течёт по ветвящемуся древу, ветви которого — варианты развития событий — имеют разную толщину (меру) и никогда не воссоединяются после того, как разошлись. Каждая из них ведёт себя в точности так, как если бы других не существовало. Если бы на этом всё заканчивалось, то воображаемые законы физики этой мультивселенной были бы совершенно негодными объяснениями: не было бы разницы между их предсказаниями и предсказаниями гораздо более ясных законов, говорящих, что есть только одна вселенная с одной историей, в которой телепортатор случайным образом вызывает изменение в перемещаемых им объектах. Согласно этим законам, единственная история в таких случаях не разветвляется на две автономные, а случайным образом претерпевает или не претерпевает это изменение. И вся изумительно сложная мультивселенная, которую мы себе вообразили, с её множественностью сущностей, включая людей, проходящих друг сквозь друга, странными происшествиями и информацией о запутанности, превратится в ничто, как та галактика в главе 2, которая оказалась дефектом на фотопластинке. Мультиверсное объяснение тех же самых событий было бы неразумным, и мир оказался бы для его обитателей необъясним, будь это правдой.

Может сложиться впечатление, что, накладывая все эти условия на информационный поток, мы затратили массу усилий, чтобы добиться этого самого свойства, а именно спрятать от обитателей архисложные лабиринты их мира. Мы, как Белый Конь в «Алисе в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, который

…обдумывал свой план,

Как щёки мазать мелом,

А у лица носить экран,

Чтоб не казаться белым![81]

Пришло время убрать экран.

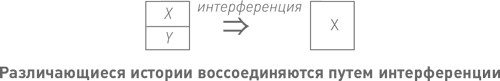

В квантовой физике информационный поток в мультивселенной не столь послушен, как в описанном мной ветвящемся древе историй. Всему виной следующее квантовое явление: при определённых обстоятельствах законы движения допускают воссоединение историй (то есть они могут вновь становиться неотличимыми). Это обращение во времени уже описанного мною расщепления (дифференциации истории на две или более), так что в нашей вымышленной мультивселенной его можно воплотить естественным образом, если наделить телепортатор способностью отменять вызванное им ветвление историй.

Если представить исходное расщепление следующим образом:

где X — нормальное напряжение, а Y — аномальное, вызванное телепортатором, то воссоединение историй можно представить как:

Это явление известно как интерференция: своим присутствием вариант истории Y интерферирует с тем, что телепортатор обычно делает с вариантом X. В результате варианты X и Y сливаются в один. Во многом это схоже с тем, когда в некоторых рассказах о фантомных зонах двойники сливаются со своими оригиналами, только здесь нам не нужно отказываться от закона сохранения массы или любого другого закона сохранения: общая мера всех историй остаётся постоянной.

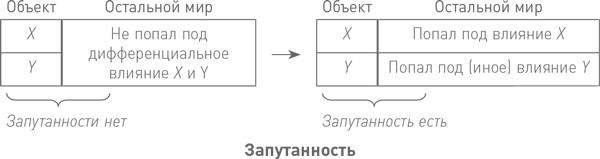

Интерференция — это явление, которое может предоставить обитателям мультивселенной данные о существовании в их мире множества историй без необходимости разрешать обмен информацией между историями. Например, предположим, что телепортатор был запущен дважды с коротким интервалом во времени (ниже я объясню, что значит «короткий»):

Если бы это делалось неоднократно (каждый раз с использованием, скажем, различных копий телепортатора), то вскоре можно было бы заключить, что промежуточный результат не может быть лишь случайным выбором между X и Y, потому что в этом случае конечным исходом иногда мог бы быть Y (из-за  ), хотя на самом деле всегда получается X. Таким образом, обитатели не смогут больше объяснять увиденное предположением, что на промежуточной стадии реально существует только одно, случайно выбранное значение напряжения.

), хотя на самом деле всегда получается X. Таким образом, обитатели не смогут больше объяснять увиденное предположением, что на промежуточной стадии реально существует только одно, случайно выбранное значение напряжения.

Хотя такой эксперимент и свидетельствовал бы о том, что множественные варианты истории не только существуют, но и сильно влияют друг на друга (в том смысле, что ведут себя по-разному в зависимости от наличия или отсутствия другого), он не включает в себя передачу информации между историями (отправку произвольного сообщения в другую историю).

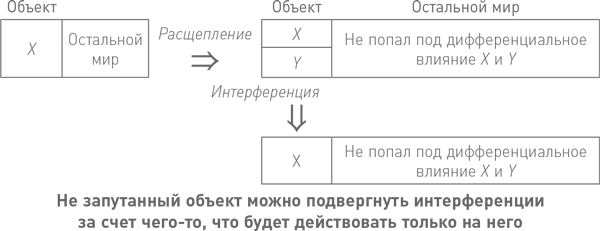

Точно так же, как мы не допустили в нашем рассказе, чтобы расщепление позволяло передавать информацию быстрее скорости света, мы должны обеспечить аналогичное ограничение и для интерференции. Проще всего для этого потребовать, чтобы воссоединение происходило, только если не было волн дифференциации. Другими словами, телепортатор может отменить скачок напряжения, только если он ещё не привёл к образованию каких-либо различий в чём-то ещё. Когда волна дифференциации, отвечающая паре различных значений X и Y некоей переменной, покинула объект, между ним и всеми попавшими под дифференциацию объектами возникает запутанность.

Итак, вкратце наше правило заключается в том, что интерференция возможна только для объектов, которые не запутаны с остальным миром. Именно поэтому в эксперименте с интерференцией два запуска телепортатора должны происходить «с коротким интервалом во времени». (Или же рассматриваемый объект должен быть достаточно хорошо изолирован, чтобы его напряжение не влияло на окружающий мир.) Тогда обобщённый эксперимент с интерференцией можно символически представить следующим образом

(? и ? обозначают действие телепортатора.) Как только между объектом и остальным миром возникнет запутанность относительно величин X и Y, никакая операция только над этим объектом не позволит создать интерференцию между этими величинами. Вместо этого истории просто будут продолжать расщепляться дальше, как это происходит обычно:

Когда несколько значений физической величины оказывают разное влияние на что-то в остальном мире, эффект домино обычно продолжается бесконечно и, как я уже описывал, волна дифференциации запутывает всё больше и больше объектов. Если все эффекты дифференциации удастся отменить, то снова станет возможной интерференция между исходными значениями; но законы квантовой механики диктуют, что для такой отмены требуется точно управлять всеми затронутыми объектами, а это вскоре становится неосуществимым. Этот процесс, ведущий к неосуществимости интерференции называется декогеренцией. В большинстве случаев она происходит очень быстро, поэтому расщепление обычно преобладает над интерференцией, а интерференцию, хотя она повсеместно встречается в микроскопических масштабах, достаточно сложно однозначно продемонстрировать в лабораторных условиях.

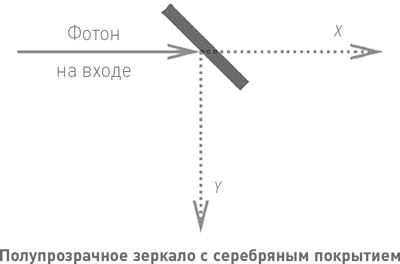

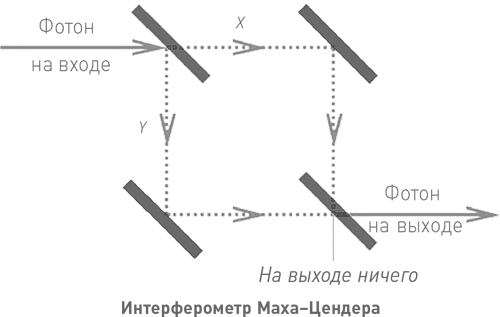

Тем не менее сделать это можно, и явления квантовой интерференции суть наши главные свидетельства существования мультивселенной и того, что представляют собой её законы. Практический аналог описанного выше эксперимента является стандартным для лабораторий квантовой оптики. Вместо вольтметров (многочисленные взаимодействия которых с окружающей средой быстро вызывают декогеренцию) используются отдельные фотоны, а переменная, над которой совершается действие, — не напряжение, а то, по какому из двух возможных путей проходит фотон. Вместо телепортатора используется простое устройство — полупрозрачное зеркало (на схемах ниже оно изображено в виде серых наклонных полосок). Попадая на такое зеркало, в половине вселенных фотон отскакивает, а в другой половине проходит сквозь него прямо, как показано на рисунке.

Свойства прохождения в направлении X и Y ведут себя аналогично двум напряжениям X и Y в нашей вымышленной мультивселенной. Прохождение через полупрозрачное зеркало с серебряным покрытием — аналог трансформации  выше. А когда два экземпляра одного фотона, летящие по направлениям X и Y, одновременно ударяются о второе полупрозрачное зеркало с серебряным покрытием, они претерпевают трансформацию

выше. А когда два экземпляра одного фотона, летящие по направлениям X и Y, одновременно ударяются о второе полупрозрачное зеркало с серебряным покрытием, они претерпевают трансформацию  , что означает, что оба экземпляра появляются в направлении X, и две истории воссоединяются. Чтобы продемонстрировать это, можно воспользоваться конструкцией, известной как «интерферометр Маха — Цендера», в котором эти два преобразования (расщепление и интерференцию) выполняются быстро, друг за другом.

, что означает, что оба экземпляра появляются в направлении X, и две истории воссоединяются. Чтобы продемонстрировать это, можно воспользоваться конструкцией, известной как «интерферометр Маха — Цендера», в котором эти два преобразования (расщепление и интерференцию) выполняются быстро, друг за другом.

Два обычных зеркала (чёрные наклонные полосы) нужны, чтобы направить фотон от первого полупрозрачного зеркала ко второму.

Если запустить фотон по направлению вправо (X) после первого зеркала, а не перед ним, как показано на рисунке, то за последним зеркалом он, очевидно, случайно пойдёт либо вправо, либо вниз (потому что тогда там происходит  ). То же верно для фотона, запускаемого после первого зеркала по направлению вниз (Y). Но фотон, запущенный так, как показано на рисунке, непременно выйдет вправо, а не вниз. Повторяя этот эксперимент с детекторами, установленными на траекториях фотонов и без них, можно убедиться в том, что в одном варианте истории всегда присутствует лишь один фотон, поскольку в ходе такого эксперимента наблюдается срабатывание только одного из этих детекторов. Тогда тот факт, что промежуточные истории X и Y обе дают вклад в детерминированный финальный исход X, неминуемо приводит к тому, что оба эти варианта событий протекают в промежуточные моменты времени.

). То же верно для фотона, запускаемого после первого зеркала по направлению вниз (Y). Но фотон, запущенный так, как показано на рисунке, непременно выйдет вправо, а не вниз. Повторяя этот эксперимент с детекторами, установленными на траекториях фотонов и без них, можно убедиться в том, что в одном варианте истории всегда присутствует лишь один фотон, поскольку в ходе такого эксперимента наблюдается срабатывание только одного из этих детекторов. Тогда тот факт, что промежуточные истории X и Y обе дают вклад в детерминированный финальный исход X, неминуемо приводит к тому, что оба эти варианта событий протекают в промежуточные моменты времени.

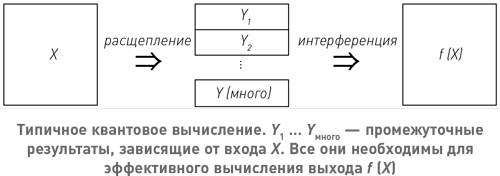

В реальной мультивселенной нет необходимости в телепортаторе или другом специальном аппарате, который заставлял бы истории расщепляться или воссоединяться. По законам квантовой физики элементарные частицы участвуют в таких процессах сами по себе и всё время. Мало того, истории могут расщепляться больше чем на две части — зачастую на много триллионов частей, каждая из которых характеризуется немного отличным направлением движения или разницей в других физических переменных рассматриваемой элементарной частицы. Также в общем случае получающиеся истории имеют неравные меры. Так что давайте теперь попробуем обойтись без телепортатора и в вымышленной мультивселенной.

Темпы роста числа различных историй совершенно ошеломительны, несмотря на то, что благодаря интерференции теперь есть и определённое количество самопроизвольных воссоединений. Из-за этих воссоединений поток информации в реальной мультивселенной не разделён на строго автономные подпотоки — ветвящиеся, автономные истории. Хотя никакой коммуникации (в смысле отправки сообщений) между историями всё ещё нет, они существенно влияют друг на друга, потому что воздействие интерференции на развитие событий зависит от того, какие ещё истории присутствуют.

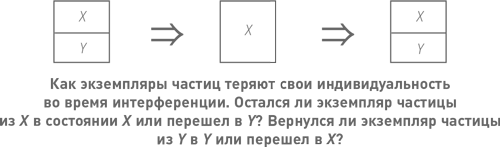

Не только мультивселенная не разделяется идеально на истории, но и отдельные частицы не разбиты идеально на экземпляры. Например, рассмотрим следующее явление интерференции, где X и Y теперь представляют разные значения положения одной частицы:

Поскольку эти две группы экземпляров частицы, изначально находившиеся в разных положениях, в какой-то момент были неотличимы, нельзя ставить вопрос, которая из них в какой конечной позиции оказалась. Интерференция такого рода происходит постоянно, даже с одной частицей в области пустого в иных отношениях пространства. Таким образом, в общем случае нет такого понятия, как «тот же самый» экземпляр частицы в разные моменты времени.

Даже в пределах одной и той же истории частицы, как правило, не сохраняют свою индивидуальность во времени. Например, при столкновении двух атомов варианты развития событий расщепляются на что-то вроде

и что-то вроде

Таким образом, для каждой отдельной частицы это событие скорее представляет собой столкновение с полупрозрачным зеркалом. Каждый атом играет роль зеркала для другого атома. А мультиверсный образ пары частиц примерно таков:

где в конце столкновения некоторые экземпляры каждого атома становятся неотличимыми от того, что изначально было другим атомом.

По той же причине нет такого понятия, как скорость одного экземпляра частицы в заданном местоположении. Скорость определяется как преодолённое расстояние, делённое на потраченное время, но это не имеет смысла, когда нет такого понятия, как определённый экземпляр частицы на протяжении отрезка времени. Вместо этого набор неотличимых экземпляров частицы в общем случае имеет несколько скоростей, и это означает, что мгновением позже они, вообще говоря, будут делать нечто разное. (Это ещё один пример «многообразия в пределах неотличимости».)

Не только неотличимый набор с одним и тем же положением может иметь разные скорости, но и группа неотличимых объектов с одной и той же скоростью может иметь различные положения. Более того, из законов квантовой физики следует, что для любого набора неотличимых экземпляров физического объекта некоторые из их свойств должны быть различными. Это так называемый «принцип неопределённости Гейзенберга», носящий имя физика Вернера Гейзенберга, создавшего первую версию квантовой теории.

Так, например, у отдельного электрона всегда есть набор различных положений и набор различных скоростей и направлений движения. Как следствие, его обычное поведение состоит в постепенном распределении по пространству. Электрон подчиняется квантово-механическому закону движения, напоминающему закон, по которому растекается чернильная клякса, — если он изначально располагался в очень маленькой области, то распространяется быстро, и чем больше он разрастается, тем меньше становится скорость. Информация о запутанности, которую в себе несёт электрон, гарантирует, что никакие два его экземпляра не будут задействованы в одной и той же истории. (Или, точнее говоря, во временах и местах, где есть варианты истории, он существует в экземплярах, которые никогда не смогут столкнуться.) Если диапазон скоростей частицы центрирован не на нуле, а на каком-то другом значении, то вся «чернильная клякса» движется, и её центр приблизительно подчиняется законам движения классической физики. Так, в общем, устроено в квантовой физике движение.

Этим объясняется также и то, как в одной истории частицы могут быть неотличимыми в устройствах наподобие атомного лазера. Две такие «частицы-кляксы», каждая из которых является мультиверсным объектом, могут идеально совпасть в пространстве, а их информация о запутанности может быть такой, что никакие два их экземпляра никогда не находятся в одной и той же точке одной и той же истории.

Теперь поместим протон в середину этого постепенно расползающегося облака экземпляров одного электрона. У протона положительный заряд, притягивающий отрицательно заряженный электрон. В результате облако перестанет расползаться, когда его размер достигнет такой величины, при которой тенденция к расширению из-за многообразия, связанного с принципом неопределённости, в точности компенсируется притяжением к протону. То, что получается в результате, называется атомом водорода.

Исторически это объяснение природы атомов было одним из первых триумфов квантовой теории, ведь согласно классической физике атомы вообще не могли существовать. Атом состоит из положительно заряженного ядра, окружённого отрицательно заряженными электронами. Но положительные и отрицательные заряды притягиваются и, если их ничто не сдерживает, ускоряются навстречу друг другу, испуская по пути энергию в виде электромагнитного излучения. Таким образом, было загадкой, почему электроны не «падают» на ядро, испустив вспышку света. Ни у ядра, ни у электронов в отдельности диаметр не превышает одной десятитысячной диаметра атома, так что же удерживает их на таком значительном расстоянии друг от друга? И что делает атомы стабильными при таких размерах? В совсем уж популярном изложении строение атомов иногда объясняют по аналогии с Солнечной системой: электроны вращаются по орбитам вокруг ядра, как планеты вокруг Солнца. Но это не соответствует действительности. Прежде всего гравитационно связанные объекты на самом деле медленно сближаются по спирали, испуская гравитационное излучение (этот процесс наблюдался в случае двойных нейтронных звёзд), а соответствующий электромагнитный процесс в атоме закончился бы за долю секунды. Кроме того, существование твёрдого вещества, состоящего из плотно прилегающих друг к другу атомов, свидетельствует о том, что они не могут легко проникать друг в друга, тогда как планетные системы на это способны. Более того, оказывается, что в атоме водорода электрон в состоянии с наименьшей энергией вообще не вращается, а, как я говорил, просто сидит, как чернильная клякса, — стремление распространяться, обусловленное принципом неопределённости, в точности уравновешивается электростатической силой. Таким образом, явления интерференции и многообразия в пределах неотличимости — неотъемлемая часть структуры и стабильности всех статических объектов, включая все твёрдые тела, так же, как и неотъемлемая часть всякого движения.

Устоявшийся термин «принцип неопределённости» вводит в заблуждение. Подчеркну, что он не имеет никакого отношения к неопределённости или каким-либо иным неприятным психологическим ощущениям, которые могли испытывать первопроходцы квантовой физики. Когда у электрона есть более одной скорости или более одного положения, в этом не больше чьей-то неуверенности в его скорости, чем «неуверенности» относительно того, какой из долларов на банковском счету принадлежит налоговым органам. Многообразие свойств в обоих случаях — физический факт, который не зависит от чьих-либо знаний или ощущений.

И, кстати говоря, принцип неопределённости вовсе не «принцип», ведь принцип предполагает независимый постулат, который с точки зрения логики можно было бы отбросить или заменить и получить другую теорию. На самом же деле выбросить его из квантовой теории не труднее, чем в астрономии не обращать внимания на затмения. Нет никакого «принципа затмений»: их существование можно вывести из гораздо более общих теорий, как, например, геометрия и динамика Солнечной системы. Аналогично и принцип неопределённости выводится из принципов квантовой теории.

Благодаря сильной, постоянно протекающей внутренней интерференции типичный электрон представляет собой принципиально мультиверсный объект, а не набор объектов из параллельных вселенных или с параллельными историями. Другими словами, у него множество положений и скоростей, но при этом он не делится на автономные субсущности, у каждой из которых одна скорость и одно положение. Даже разные электроны не обладают совершенно обособленной индивидуальностью. Таким образом, в реальности есть электронное поле, охватывающее всё пространство, и возмущения распространяются по этому полю в виде волн со скоростью света или ниже. Отсюда появилось часто цитируемое заблуждение первопроходцев квантовой теории, будто электроны (как и другие частицы) — это «частицы и волны одновременно». Для каждой отдельной частицы, которую мы наблюдаем в конкретной вселенной, в мультивселенной есть поле (или «волны»).

Квантовая теория выражается математическим языком, но я сейчас на обычном языке объяснил основные особенности описываемой ею действительности. Таким образом, на данном этапе та вымышленная вселенная, которую я рисую, является более или менее реальной. Но осталось привести в порядок ещё одно. Моя «последовательность рассуждений» опиралась на представление о вселенных и экземплярах объектов и продолжалась корректировкой этих идей с целью описать мультивселенную. Но настоящая мультивселенная ни на что «не опирается» и не является поправкой для чего бы то ни было. Вселенные, истории, частицы и их экземпляры не упоминаются в квантовой теории, как и планеты, люди, их жизнь и привязанности. Всё это — приближённые описания, эмерджентные явления для мультивселенной.