17. Нестабильность

Остров Пасхи, расположенный в южной части Тихого океана, в основном известен находящимися на нём огромными каменными статуями, да что там говорить — он только ими и известен. Статуи были построены жителями острова много веков назад, но для чего — неизвестно, хотя считается, что они имеют отношение к культу поклонения предкам. Первые поселенцы, вероятно, прибыли на остров уже в пятом веке нашей эры. Они создали сложную цивилизацию каменного века, которая более чем через тысячу лет внезапно разрушилась. Некоторые винят во всём голод, войну и, возможно, каннибализм. Численность популяции упала до малой доли от прежней, и культура была утеряна.

Преобладает теория, что жители острова Пасхи накликали на себя беду сами, и в частности тем, что вырубали лес, который изначально покрывал большую часть острова. В итоге была уничтожена большая часть полезных видов деревьев. Не самое мудрое решение с учётом того, что для строительства жилья нужна древесина, а если рыба составляет большую часть рациона, то нужны лодки и сети, которые тоже делают из дерева. Кроме того, последовал эффект домино в виде эрозии почвы, что привело к разрушению среды, от которой жители острова зависели.

Некоторые археологи эту теорию оспаривают. Так, Терри Хант пришёл к выводу, что поселенцы прибыли на остров только в тринадцатом веке и их цивилизация продолжала существовать в период отсутствия лесов (причиной исчезновения которых он считает крыс, а не рубку деревьев), пока не погибла от эпидемии, возникшей после контакта с европейцами. Однако у меня нет желания обсуждать, верна ли господствующая теория, я хочу использовать её лишь в качестве примера обычного заблуждения — доказательства по аналогии, касающегося вопросов гораздо менее парохиальных.

От ближайшего поселения на острове Питкэрн (на котором после известного мятежа нашла убежище команда корабля «Баунти») остров Пасхи отделяют 2000 километров. Оба острова удалены от всего остального мира даже по современным стандартам. Тем не менее в 1972 году Джейкоб Броновски отправился на остров Пасхи на съёмки некоторых частей своего великолепного телевизионного сериала «Возвышение человечества» (The Ascent of Man). Вместе со своей группой он плыл на корабле из Калифорнии, преодолев в общей сложности около 14 000 километров в оба конца. Броновски неважно себя чувствовал, и его коллегам пришлось буквально нести его на место съёмки. Но он не сдавался, потому что эти характерные статуи были прекрасной декорацией, позволяющей донести центральную идею сериала, которая так же является и темой его книги и заключается в том, что наша цивилизация уникальна своей историей благодаря своей способности достигать прогресса. Он хотел отметить её ценности и достижения, приписать последние к первым и противопоставить нашу цивилизацию альтернативе, выраженной древним островом Пасхи.

Съёмки «Возвышения человечества» проходили с одобрения натуралиста Дэвида Эттенборо, отвечавшего тогда за сетку вещания канала BBC 2 британского телевидения. Спустя четверть века Эттенборо, который к тому времени стал старейшиной среди создателей фильмов по естествознанию, привёз на остров Пасхи ещё одну съёмочную группу для съёмок ещё одного сериала, «Состояние планеты» (The State of Planet). Он тоже выбрал эти статуи со зловещими лицами в качестве фона для заключительной сцены. Но, увы, то, что он хотел сказать, было практически прямо противоположно тому, что хотел сказать Броновски.

Разница философий этих двух великих телеведущих — столь похожих своим заразительным любопытством, ясностью описания и гуманизмом — сразу же бросалась в глаза из-за разного отношения к этим статуям. Эттенборо называл их «изумительными каменными изваяниями… ярким доказательством технических и художественных навыков когда-то живших тут людей». Но мне интересно, действительно ли Эттенборо был так поражён навыками жителей острова, которые были превзойдены за тысячи лет до них в других обществах каменного века. Я думаю, что он говорил это из вежливости, ведь в нашей культуре считается обязательным осыпать похвалами любое достижение примитивного общества. А вот Броновски отказался следовать этим условностям. Он говорил: «Часто спрашивают, а как люди попали на остров Пасхи? Они попали сюда случайно: это не вызывает сомнений. Вопрос в том, почему они не смогли выбраться отсюда?» И почему, мог бы добавить он, за ними в целях торговли (у полинезийцев, живших на других островах, торговля была хорошо налажена), или набегов, или обмена знаниями не последовали другие? Потому что они не знали, как это сделать.

А что касается статуй как «яркого доказательства… художественных навыков», Броновски таких доказательств не видел. В его глазах эти изваяния были ярким доказательством неудачи, а не успеха:

«Важный вопрос касательно этих статуй заключается в том, почему они так похожи друг на друга? Вот они стоят там, как диогены в бочках, смотрят в небо пустыми глазницами, наблюдают, как солнце и звёзды проплывают над их головами, и даже не пытаются понять, почему так происходит. Когда в пасхальное воскресенье 1722 года голландцы открыли этот остров, они отметили, что в нём есть задатки рая на Земле. Но это не так. В земном раю нет столь пустого повторения… Эти застывшие лица, застывшие кадры на бегущей вниз плёнке, характеризуют цивилизацию, которой не удалось сделать первый шаг к возвышению рационального знания».

«Возвышение человечества» (1973)

Изваяния были похожи друг на друга, потому что остров Пасхи был статичным обществом. Оно так и не сделало первого шага к возвышению человечества — к началу бесконечности.

Из сотен стоящих на острове статуй, которые строились на протяжении нескольких столетий, менее половины находятся там, где и должны были находиться. Остальные, включая самые большие, пребывают на разных стадиях работы, а 10 % брошены в процессе транспортировки на специально выстроенных дорогах. И этому снова существуют противоречащие друг другу объяснения, но согласно доминирующей теории причина — в том, что прямо перед тем, как возведение статуй остановилось навсегда, оно сильно ускорилось. Другими словами, при приближении катастрофы островитяне направили ещё больше усилий не на то, чтобы решить проблему, потому что они не знали как, а на создание ещё большего числа, более крупных (но редко более удачных) памятников своим предкам. А из чего они строили дороги? Правильно, из дерева.

Когда Броновски снимал свой документальный фильм, детального представления о том, как пала цивилизация на острове Пасхи, не было. Но в отличие от Эттенборо, его это не интересовало, потому что он отправился на остров Пасхи, чтобы указать глубокую разницу между нашей цивилизацией и цивилизациями, похожими на ту, которая построила эти статуи. Он хотел сказать, что мы не такие, как они. Мы сделали тот шаг, который они не сделали. Доводы Эттенборо базируются на противоположном утверждении: мы такие же, как они, и безрассудно идём за ними след в след. Таким образом, он провёл расширенную аналогию между цивилизацией острова Пасхи и нашей, особенность за особенностью, опасность за опасностью:

«Предупреждение о том, что может готовить для нас будущее, можно увидеть в одном из самых удалённых уголков Земли… Когда первые полинезийские поселенцы ступили на этот берег, им открылся мир в миниатюре, который был богат ресурсами для обеспечения их жизни. Они хорошо жили…»

«Состояние планеты» (BBC TV, 2000)

Мир в миниатюре: этими словами Эттенборо объясняет, почему он проделал весь этот путь до острова Пасхи и почему решил поведать миру его историю. Он считал, что на острове есть предупреждение для мира, потому что он и сам — мир в миниатюре, «космический корабль Земля», в котором всё пошло не так. На нём было «богатство ресурсов» для обеспечения жизни его обитателей, так же, как и Земля как будто полна ресурсов для обеспечения нашей жизни. (Представьте себе, как удивился бы Мальтус, если бы узнал, что в 2000 году пессимисты всё ещё будут называть земные ресурсы «богатыми».) Жители острова «жили хорошо», так же, как и мы. Но при этом они были обречены, как и мы, если продолжим жить по-старому. Если мы ничего не изменим, то «вот что может ждать нас в будущем»:

От старой культуры, которая обеспечивала их существование, отказались, а статуи были повалены. Когда-то богатый, плодородный мир в миниатюре стал бесплодной пустыней.

И снова Эттенборо оправдывает старую культуру: она «обеспечивала стабильность» жизни островитян (так же, как и богатые ресурсы, пока жителям удавалось использовать их без вреда окружающей среде). Ниспровержение статуй он использует как символ падения их культуры, как будто предупреждая о будущих ненастьях для нашей, и он повторяет свою аналогию с миром в миниатюре между обществом и технологиями древнего острова Пасхи и всей планеты сегодня.

Таким образом, остров Пасхи в представлении Эттенборо — это вариант «космического корабля Земля»: стабильность жизни человечества обеспечивается совместно «богатой и плодородной» биосферой и культурными знаниями статичного общества. В этом контексте интересна формулировка «обеспечивать стабильность». Английское слово to sustain может означать «предоставлять кому-то то, что ему нужно», но может и «не допускать изменений» — практически противоположный смысл, ведь подавление перемен — это обычно совсем не то, что нужно людям.

Знания, за счёт которых в настоящее время обеспечивается стабильность жизни в Оксфордшире, обеспечивают её только в первом смысле: они не заставляют нас воспроизводить в каждом поколении один и тот же, традиционный образ жизни. На самом деле они не дают нам этого делать. Для сравнения: если ваш образ жизни вынуждает вас только к строительству новой гигантской статуи, то после вы можете продолжать жить точно так же, как раньше. Это — стабильность. Но если ваш образ жизни ведёт к изобретению более эффективного метода ведения фермерского хозяйства и к излечению болезни, от которой умирает много детей, это — нестабильность. Численность населения растёт, потому что дети, которые могли умереть, выживают; и в то же время для работы в полях уже не нужно столько людей. Поэтому продолжать жить так же, как раньше, не получится. Нужно это пережить и начать решать новые проблемы, которые в итоге появятся. Именно благодаря такой нестабильности на Британских островах с гораздо менее благоприятным климатом, чем на субтропическом острове Пасхи, сегодня проживает цивилизация с плотностью населения как минимум в три раза больше, чем на острове Пасхи в его лучшие времена, и уровень жизни у неё гораздо выше[104]. И вполне логично, что эта цивилизация знает, как можно хорошо жить и без лесов, которые когда-то покрывали большую часть Британии.

Культура жителей острова Пасхи обеспечивала стабильность в обоих смыслах. Это признак действующего статичного общества. Она обеспечивала людям некоторый образ жизни, но также запрещала изменения: она поддерживала поселенцев в их стремлении поколениями снова и снова следовать одним и тем же линиям поведения. Она способствовала сохранению ценностей, в рамках которых леса ставились — буквально — ниже статуй. И она способствовала тому, что островитяне сохраняли форму статуй и продолжали свой бессмысленный проект по строительству их во всё больших количествах.

Более того, та часть культуры, которая обеспечивала стабильность в смысле удовлетворения потребностей, впечатляла не сильно. В других обществах каменного века люди умели вылавливать рыбу из моря и сеять зерновые, не растрачивая силы на бесконечное строительство статуй. И если господствующая теория верна, то жители острова Пасхи начали умирать от голода ещё до падения их цивилизации. Другими словами, даже когда культура перестала обеспечивать стабильность жизни, сохранилась её роковая способность поддерживать фиксированную модель поведения. Она так и продолжала мешать поиску решений проблем единственным эффективным способом: путём творческого мышления и новаторства. Эттенборо считает, что эта культура была очень ценной, а её падение было трагедией. Точка зрения Броновски ближе к моей, которая заключается в том, что раз культура не совершенствовалась, то трагедией, как и во всех статичных обществах, было именно то, что на протяжении многих столетий она выживала.

Но Эттенборо не единственный, кто извлекает устрашающие уроки из истории острова Пасхи. На неё часто ссылаются в контексте метафоры «космический корабль Земля». Но какая именно аналогия лежит за этими уроками? Идея о том, что благополучие цивилизации зависит от разумного распоряжения лесными ресурсами, имеет небольшую ценность. Но более широкая интерпретация, заключающаяся в том, что выживание зависит от того, насколько хорошо мы распоряжаемся ресурсами, практически не имеет содержания: «ресурсом» можно назвать любой физический объект. И поскольку проблемы можно решить, все ненастья вызваны «неразумным распоряжением ресурсами». Древнеримский правитель Юлий Цезарь был убит ударом ножа, и в принципе можно сказать, что его ошибка была в том, что он «неумело распорядился запасами железа, и в результате в его теле накопилось слишком много этого металла». Конечно, если бы ему удалось оградить своё тело от железа, он бы не умер (именно) так, как умер, но объяснять таким образом, как и почему это произошло, просто нелепо, и к сути это не приблизит. Интересно не то, чем его зарезали, а то, как получилось так, что другие политики сговорились насильственным образом убрать Цезаря и что им это удалось. Анализ в стиле Поппера упирал бы на то, что Цезарь предпринял энергичные шаги для того, чтобы его нельзя было устранить без насилия. А затем на то, что с его устранением это подавляющее прогресс новшество не было задавлено, а наоборот укрепилось. Чтобы разобраться в таких событиях и их более широкой значимости, нужно вникнуть в политические аспекты ситуации, в психологию, философию и иногда теологию. Но не в то, как делают ножи. Может быть, жители острова Пасхи и потерпели фиаско в распоряжении лесными ресурсами, а может, и нет. Но если они его потерпели, то объяснение этого опиралось бы не на то, почему они ошиблись, ведь проблемы неизбежны, а на то, почему они не смогли исправить свои ошибки.

Я утверждал, что законы природы не могут налагать какие-либо ограничения на прогресс: согласно аргументам, приведённым в главе 1 и 3, отрицать это равносильно обращению к сверхъестественным силам. Другими словами, прогресс стабилен и безграничен. Но только благодаря людям, которые придерживаются определённого типа мышления и поведения — решения и постановки проблем, характерных для Просвещения. И для этого требуется оптимизм динамичного общества.

Одним из следствий оптимизма является то, что человек хочет извлекать уроки из неудач, своих и не только. Но идея о том, что нашу цивилизацию может чему-то научить предполагаемый провал жителей острова Пасхи в управлении лесным хозяйством, не следует ни из какого структурного сходства между нашей ситуацией и их. Ведь им не удалось добиться прогресса практически ни в одной области. Никто не ожидает, что неудачи островитян, скажем, в медицине, объяснят наши сложности в поиске лекарства от рака, а их неудачи в понимании ночного неба — почему квантовая теория гравитации всё ещё ускользает от нас. Ошибки жителей острова Пасхи, как методологические, так и по существу, были просто слишком элементарны, чтобы иметь к нам хоть какое-то отношение, а неосмотрительное использование ими леса, если от этого их цивилизация в итоге погибла, было бы просто типичным следствием отсутствия способности решать проблемы в целом. Гораздо лучше для нас будет изучить их небольшие успехи, чем их абсолютно банальные провалы. Если бы нам удалось выяснить, какие у них были эмпирические правила (например, для мульчирования грунта камнями, которое облегчало выращивание зерновых на бедной почве), мы могли бы найти ценные фрагменты исторического и этнологического знания или, возможно, даже что-то, несущее в себе практическую пользу. Но делать общие выводы из эмпирических правил нельзя. Было бы удивительно, если бы детали разрушения примитивного, статичного общества имели хоть какое-то отношение к скрытым опасностям, которые могут стоять перед открытым, динамичным и научным обществом, и тем более к тому, что нам с ними делать.

Теми знаниями, которые спасли бы цивилизацию острова Пасхи, мы обладаем уже на протяжении веков. Если бы у них был секстант, они смогли бы выдвинуться в океан и вернуться с семенами новых деревьев и новых идей. Более высокое благосостояние и культура письма позволили бы им восстановиться после опустошительной чумы. Но в особенности им бы лучше удавалось решение проблем всех типов, обладай они некоторыми из наших идей о том, как это делать, например, зачатками научного мировоззрения. Такие знания не гарантировали бы им благополучие — не больше, чем они гарантируют нам. Тем не менее тот факт, что их цивилизация пала из-за отсутствия у них тех знаний и умений, которые у нас уже давно есть, не может быть грозным «предупреждением о том, что ждёт нас в будущем».

Этот основанный на знаниях подход к объяснению событий в человеческой жизни следует из общих аргументов, приведённых в этой книге. Мы знаем, что, чтобы достигнуть произвольных физических трансформаций, не запрещённых законами физики (например, заново посадить лес), нужно просто знать как. Мы знаем, что, чтобы выяснить как, нужно искать разумные объяснения. И мы знаем, что будет ли определённая попытка достигнуть прогресса успешной — предсказать невозможно. Это можно понять в ретроспективе, но не опираясь на факторы, которые могли быть известны заранее. Таким образом, мы теперь понимаем, почему алхимикам так и не удалось осуществить трансмутацию: им бы тогда пришлось сначала немного разобраться в ядерной физике. Но об этом в то время они знать не могли. А тот прогресс, которого они всё-таки достигли и который привёл к появлению химии, сильно зависел от того, как мыслили конкретные алхимики, и только частично от того, например, какие химикаты им были доступны. Условия для начала бесконечности существуют практически везде, где на Земле живут люди.

В своей книге «Ружья, микробы и сталь»[105] (Guns, Germs and Steel) биогеограф Джаред Даймонд придерживается противоположного мнения. Он приводит, по его выражению, «решающее объяснение», почему история человечества на разных континентах такая разная. В частности, он пытается объяснить, почему европейцы отправились покорять Америку, Австралазию и Африку, а не наоборот. По мнению Даймонда, психология, философия и политика исторических событий — не более чем мимолётная рябь на великой реке истории. Её течение определяется факторами, которые не зависят от идей и решений человека. В частности, говорит он, на континентах нашей планеты были разные природные ресурсы — разные географические условия, растения, животные и микроорганизмы — и, если отбросить детали, этим как раз и объясняется широкий размах истории, включая то, какие идеи человека создавались и какие решения принимались, а также политику, философию, ремесло изготовления ножей и всё остальное.

Например, по его мнению, технологическая цивилизация на американских континентах до прихода европейцев не развилась отчасти потому, что там не было животных, которых можно было бы приручить и сделать вьючными.

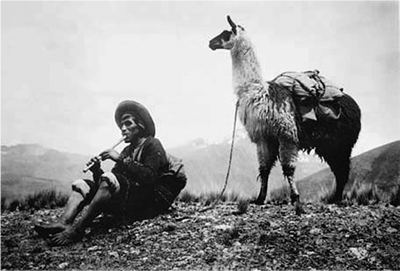

Ламы происходят из Южной Америки, и их с доисторических времён использовали в качестве вьючных животных, но Даймонд указывает на то, что они встречаются не на всём континенте, а только в Андах. Почему же в Андах не возникло технологической цивилизации? Почему в империи инков не случилось Просвещения? Даймонд считает, что в этом неблагоприятную роль сыграли другие биогеографические факторы.

Мыслитель-коммунист Фридрих Энгельс предлагал такие же решающие факторы, объясняющие историю, и делал такую же оговорку о ламах в 1884 году:

«Восточный материк… обладал почти всеми поддающимися приручению животными… западный же материк, Америка, из всех поддающихся приручению млекопитающих — только ламой, да и то лишь в одной части юга… Вследствие этого различия в природных условиях население каждого полушария развивается с этих пор своим особым путём…»

«Происхождение семьи, частной собственности и государства»[106]. (Фридрих Энгельс, по заметкам Карла Маркса)

Но почему ламы так и оставались «лишь в одной части юга», если их можно было с пользой эксплуатировать и в других местах? Энгельс не задавался этим вопросом, а Даймонд понял, что «это нельзя оставить без объяснения». Ведь если только причина того, что лам никуда не перевозили, не была сама по себе биогеографической, то «решающее объяснение» ложно. И Даймонд предложил биогеографическую причину: он указал на то, что Анды отделены от плоскогорий Центральной Америки, где лам можно было бы использовать в сельском хозяйстве, жаркой низиной, для них не подходящей.

Но опять же, почему такая область должна была стать препятствием для распространения одомашненных лам? Торговцы веками курсировали между Южной и Центральной Америкой, возможно, по суше и уж точно по морю. Там, где есть торговцы, перемещающиеся на большие расстояния, идее для её распространения не обязательно быть полезной в ряде мест непрерывно. Как я отмечал в главе 11, у знания есть уникальная способность наводиться на далёкую цель и приводить к сильным изменениям в ней, практически не затрагивая разделяющее их пространство. Так за чем же стало дело, чего не хватало тем торговцам, чтобы взять несколько лам на продажу на север? Только идеи: скачка воображения. Нужно было догадаться, что если что-то полезно здесь, то и там оно тоже может пригодиться. И дерзости взять на себя теоретический и физический риск. Торговцы-полинезийцы именно так и поступили. Они устремились дальше, за ещё более устрашающий естественный барьер, везя с собой товары, включая скот. Почему никто из южно-американских торговцев даже не подумал о том, чтобы продавать лам в Центральную Америку? Мы можем никогда не узнать ответа, только вот почему тогда это должно было иметь какое-то отношение к географии? У них просто могли уже устояться привычки. Возможно, использовать животных новаторскими способами было запрещено. А может, попытки наладить такую торговлю и предпринимались, но каждый раз проваливались просто из-за невезения. Так или иначе, дело было не в физическом препятствии в виде жаркой области, потому что она таковым не была.

Это — парохиальные соображения. Если выйти за их рамки, то распространению лам могли помешать только идеи и взгляды людей. Если бы те, кто жил в Андах, рассуждали так же, как полинезийцы, ламы могли бы распространиться по всему американскому континенту. А если бы древние полинезийцы так не рассуждали, то они бы никогда не заселили даже Полинезию, и «решающим» биогеографическим объяснением тогда было бы препятствие в виде огромного океана. Если бы полинезийцы ещё больше преуспели в торговле на дальние расстояния, у них бы могло получиться переправить лошадей из Азии к себе на острова, а оттуда — в Южную Америку: подвиг, наверно, не менее впечатляющий, чем переправка слонов через Альпы Ганнибалом. Если бы древнегреческое просвещение продолжилось, афиняне могли бы первыми заселить Океанию, и «полинезийцами» сейчас бы были они. Или если бы ранние жители Анд научились выращивать огромных боевых лам и выдвинулись бы покорять другие земли до того, как кто-либо хотя бы задумался о приручении лошадей, биогеографы из Южной Америки сейчас объясняли бы, что их предки колонизировали мир, потому что на других континентах лам не было.

Более того, не всегда на Американском континенте отсутствовали крупные четвероногие. Когда туда прибыли первые люди, там были распространены многие виды «мегафауны», включая диких лошадей, мамонтов, мастодонтов и других членов семейства слоновых. Согласно некоторым теориям, люди истребили их охотой. А что случилось бы, если бы у одного из тех охотников появилась другая идея: прежде чем убивать животное, оседлать его? Спустя поколения из-за эффекта домино, вызванного этой дерзкой гипотезой, могли бы появиться племена воинов, которые, восседая на лошадях и мамонтах, хлынули бы в обратную сторону через Аляску и вторглись бы в Старый Свет. И их потомки теперь бы приписывали это географическому распределению мегафауны. А на самом деле всё случилось из-за той одной идеи, возникшей в голове охотника.

В ранний доисторический период населения было мало, знание было парохиальным, а до появления идей, способных изменить историю, оставались ещё тысячелетия. В те времена мем распространялся, только когда один человек видел, как где-то рядом его воспроизводит другой, но (из-за статичности культур) даже в этом случае редко. Таким образом, в то время поведение людей было похоже на поведение животных, и большая часть из происходившего действительно объяснялось биогеографией. Но такие достижения, как абстрактный язык, объяснения, благосостояние сверх необходимого для выживания, торговля на дальние расстояния — всё это вполне могло разрушить парохиальность и наделить идеи каузальной силой. К тому времени, как начали вестись летописи, история уже давно стала скорее историей идей, а не чего-то ещё, хотя, к сожалению, идеи всё ещё главным образом носили самоотключающий, антирациональный характер. Что касается последующей истории, нужно было бы сильно постараться, чтобы настоять на том, что биогеографические объяснения могут пролить свет на широкий размах событий. Почему, например, холодную войну выиграли общества Северной Америки и Западной Европы, а не Азии и Восточной Европы? Анализируя климат, минералы, флору, фауну и болезни, мы ничего не узнаем. Объяснение состоит в том, что советская система проиграла, потому что её идеология не была истинной, и вся биогеография, что есть в мире, не сможет объяснить, что же с ней было не так[107].

По случайному совпадению, одним из аспектов, который был наиболее ложен в советской идеологии, была сама идея о наличии решающих факторов, объясняющих ход истории в механических, не связанных с человеком терминах, как предлагали Маркс, Энгельс и Даймонд. В достаточно общем смысле механическим переинтерпретациям действий человека не только не достаёт объяснительной силы, они неправильны и с нравственной точки зрения, потому что, по сути, отрицают человеческую природу участников, считая их и их идеи просто побочными эффектами ландшафта. Даймонд говорит, что «Ружья, микробы и сталь» он написал главным образом потому, что, если людей не убедить, что относительный успех европейцев обусловлен биогеографией, они так и будут склоняться в сторону расистских объяснений. Но, хочется верить, мои читатели — не из их числа! Возможно, Даймонд смотрит на древние Афины, Возрождение, Просвещение — все они являются воплощением причинно-следственной связи через силу абстрактных идей — и не понимает, как приписать эти события идеям и людям; он просто считает само собой разумеющимся, что альтернативой одной редукционистской, дегуманизирующей переинтерпретации событий является другая, но такая же по сути.

В действительности разница между Спартой и Афинами или между Савонаролой и Лоренцо де Медичи не имеет никакого отношения к их генам, как и разница между жителями острова Пасхи и британцами Империи. Всё дело в людях — обладателях способности объяснить и сконструировать всё что угодно. Но у них были разные идеи. Ландшафт не был причиной Просвещения. Было бы гораздо вернее сказать, что ландшафт, в котором мы живём, — это результат воплощения идей. Первозданный ландшафт, хотя и был наполнен данными, а значит, и возможностями, не содержал ни одной идеи. Только знание преобразует ландшафты в ресурсы, и только люди являются авторами объяснительного знания, а значит, и уникального для людей поведения, называемого «историей».

Такие физические ресурсы, как растения, животные и минералы, дают возможности, которые могут вдохновить на новые идеи, но они не могут ни создавать идеи, ни вынуждать людей приобретать те или иные идеи. Они также приводят к проблемам, но не мешают людям искать пути их решения. В результате какого-нибудь непреодолимого природного явления, например извержения вулкана, древняя цивилизация могла исчезнуть с лица Земли независимо от того, что думали его жертвы, но это исключение. Обычно если где-то остаются думающие люди, то найдутся и способы мышления, которые позволят им улучшить свою ситуацию и не останавливаться на достигнутом. К сожалению, как я объяснял, есть также способы мышления, которые могут помешать всякому улучшению. Таким образом, с момента зарождения цивилизации, и до этого тоже, и принципиальные возможности для прогресса, и принципиальные препятствия для него состояли исключительно из идей. Это определяющие факторы широкого размаха истории. Первозданное распределение лошадей или лам, кремня или урана может повлиять только на детали, и то только после того, как у какого-нибудь человека возникнет идея, как всё это использовать. Результат воплощения идей и решений практически целиком определяет, какие биогеографические факторы влияют на следующую главу человеческой истории и каким будет это влияние. Маркс, Энгельс и Даймонд поняли всё наоборот.

Тысяча лет — для статичного общества это очень много. На ум приходят великие централизованные империи античности, которые просуществовали даже дольше, но это результат наблюдательной селекции: о большей части статичных обществ не сохранилось никаких свидетельств, и, должно быть, они существовали гораздо меньше. Естественно было бы предположить, что большинство из них были разрушены при столкновении с первой же сложной задачей, которая потребовала от них создания существенно новой модели поведения. Изолированное положение острова Пасхи и относительно гостеприимная природа, возможно, позволили соответствующему статичному обществу прожить дольше, чем оно прожило бы, если бы природа и другие общества подвергали его большему количеству испытаний. Но даже эти факторы всё-таки больше человеческие, а не биогеографические: если бы островитяне знали, как выходить в плавание надолго, остров не был бы «изолированным» в соответствующем смысле. Аналогично, «гостеприимность» острова Пасхи определяется знаниями, которыми обладают его обитатели. Если бы поселенцы знали о методах выживания так же мало, как я, они бы погибли через неделю пребывания на острове. Но с другой стороны, сегодня на острове Пасхи живут тысячи людей, и они не голодают. У них всё ещё нет леса, но теперь они его сажают, потому что хотят этого и знают, как это сделать.

Цивилизация острова Пасхи разрушилась, потому что любые ситуации, в которые попадает человек, связаны с возникновением проблем, а статичные общества по своей сути к новым проблемам неустойчивы. Цивилизации зарождались и погибали и на других островах в южной части Тихого океана, включая Питкэрн. Это было частью широкого размаха истории в этом регионе. И по большому счёту причина была в том, что у всех у них были проблемы, которые они не смогли решить. Жители острова Пасхи не смогли найти способа покинуть остров, а римляне не смогли решить проблему мирной смены правителей. Если на острове Пасхи что-то и случилось с лесом, то поселенцев сломило не это, а то, что они так и не смогли решить проблему, которая из-за этого возникла. Если бы их цивилизация не погибла от этой проблемы, то она в конечном счёте погибла бы от какой-нибудь другой. Выживание этой цивилизации в статичном, помешанном на статуях состоянии, не было реалистическим исходом. Вариантов было только два: падёт ли она внезапно и болезненно, уничтожив большую часть тех малых знаний, которые у неё были, или будет изменяться медленно и к лучшему. Возможно, островитяне выбрали бы второй вариант, если бы только знали как.

Мы не знаем, что ужасного натворили жители острова Пасхи, пытаясь помешать прогрессу. Но, очевидно, развал их цивилизации ничего в лучшую сторону не изменил. И действительно, падения тирании никогда не бывает достаточно. Стабильное создание знания также зависит от присутствия определённых типов идей, в частности оптимизма, и связанной с этим традиции критики. Должны быть социальные и политические институты, которые включали бы в себя такие традиции и защищали их: общество, в котором допускается некоторая степень расхождения во взглядах и отклонения от нормы, а образовательная практика которого не полностью исключает творческое мышление. Всего этого нельзя достичь тривиальным образом. Западная цивилизация — это текущее следствие достижения этого, и поэтому, как я говорил, у неё уже есть то, что нужно для того, чтобы избежать несчастья, случившегося на острове Пасхи. Если она и столкнулась с кризисом, то это кризис другого рода. Если она и падёт когда-нибудь, то произойдёт это по-другому, и если её нужно будет спасать, то своими, уникальными методами.

В 1971 году, будучи ещё школьником, я посетил лекцию, которая называлась «Население, ресурсы, окружающая среда». Её читал Пауль Эрлих, учёный, занимавшийся вопросами населения. Я не помню, что ожидал услышать — не думаю, что до этого что-то знал об «окружающей среде», но я был совершенно не готов к такому бравурному проявлению чистого пессимизма. Эрлих резко обрисовал своим молодым слушателям тот ад при жизни, который мы унаследуем. Полдюжины разных катастроф, связанных с неправильным использованием ресурсов, уже были не за горами, и некоторых из них было уже слишком поздно пытаться избежать. Люди будут миллиардами умирать с голоду через десять лет, в лучшем случае через двадцать. Запасы полезных ископаемых на исходе: война во Вьетнаме, которая тогда как раз была в самом разгаре, представляла собой безнадёжную борьбу за олово, каучук и нефть Индокитая. (Заметьте, как его биогеографическое объяснение легко отбрасывает политические разногласия, которые на самом деле были причиной конфликта.) Ежедневные тяготы жизни американских трущоб, рост преступности, психические расстройства — всё было частью одной большой беды. Всё привязывалось Эрлихом к перенаселению, загрязнению и безрассудному злоупотреблению ограниченными ресурсами: мы построили слишком много электростанций и заводов, шахт, слишком увлеклись интенсивным сельским хозяйством — такого большого экономического роста планета может и не выдержать. И, что хуже всего, людей слишком много, и это основной источник всех остальных бед. В этом отношении Эрлих следовал за Мальтусом и совершал ту же самую ошибку: сравнивал предсказания одного процесса с пророчествами другого. Так, он подсчитал, что, даже если США будут поддерживать стандарты жизни 1971 года, стране нужно будет сократить население на три четверти, до 50 миллионов, что, конечно же, было невозможно за имевшееся в распоряжении время. Планета в целом перенаселена в семь раз, заявил он. Даже Австралия приближалась к максимуму численности населения, которое она может обеспечивать. И так далее.

Чтобы сомневаться в словах профессора о том, чем он занимается, у нас было мало оснований. Однако почему-то разговор после лекции не был похож на разговор группы студентов, у которых только что украли будущее. Не знаю, как другие, а я помню, когда перестал волноваться. В конце лекции одна девушка задала Эрлиху вопрос. Я не помню его в точности, но примерно он звучал так: «Что если в ближайшие несколько лет мы решим [одну из проблем, описанных Эрлихом]? Повлияет ли это как-то на ваши выводы?» Он ответил отрывисто: да как вообще эту проблему можно решить? (Она не знала как.) И даже если мы её решим, то разве добьёмся чего-то, кроме как ненадолго отсрочим катастрофу? И что делать потом?

Я вздохнул с облегчением! Как только я осознал, что пророчества Эрлиха были равносильны тому, чтобы сказать «Если мы прекратим решать проблемы, то будем обречены», они перестали меня пугать, ведь по-другому и быть не могло. Вполне возможно, что та девушка взялась за решение проблемы, о которой спрашивала, и последовавшей за ней. В любом случае кто-то это сделал, потому что катастрофа, назначенная на 1991 год, до сих пор не случилась. Как и ничто из того, что предсказывал Эрлих.

Эрлих считал, что исследует физические ресурсы планеты и предсказывает скорое их сокращения. На самом же деле он пророчил содержание будущего знания. И намечая будущее, в котором лучшее из используемых знаний было родом из 1971 года, он неявно предполагал, что с этого момента решённых проблем будет всё меньше и меньше. Более того, выражая проблемы через «истощение ресурсов» и игнорируя объяснения, которые может создать человек, он упускал все важные определяющие факторы того, что пытался предсказать, а именно: есть ли у соответствующих людей и институтов то, что нужно для решения проблем? И, в более широком смысле, что вообще нужно для решения проблем?

Несколькими годами позже один студент, заканчивавший обучение по новому тогда предмету — науке об окружающей среде, объяснял мне, что цветное телевидение знаменует неминуемый крах нашего «потребительского общества». Почему? А потому прежде всего, сказал он, что от него нет никакой пользы. Все полезные функции телевидения могут с таким же успехом выполняться и чёрно-белым. Добавление цвета при том, что цена увеличится в несколько раз, — это просто «демонстративное потребление». Этот термин был предложен экономистом Торстейном Вебленом в 1902 году, за пару десятилетий до того, как было изобретено чёрно-белое телевидение, и означал желание приобрести что-то новое, чтобы покрасоваться перед соседями. То, что сегодня мы достигли физического предела демонстративного потребления, можно доказать, заявил мой коллега, если научно проанализировать ресурсные ограничения. В электронно-лучевых трубках в цветных телевизорах для создания красных люминофоров на экране используется элемент европий. Это самый редкий элемент на Земле. Всех известных его запасов хватит только для изготовления ещё несколько сот миллионов цветных телевизоров, а после этого нам придётся вернуться к чёрно-белым. Но что ещё хуже, подумайте, что это может означать. С этого момента будет два вида людей: те, у кого есть цветной телевизор, и те, у кого его нет. И так со всем, что потребляется. Это будет мир с постоянным классовым различием, в котором элита будет запасать последние ресурсы и выставлять свою жизнь напоказ, а все остальные, чтобы обеспечить стабильность этого иллюзорного состояния на его закате, будут продолжать работать, скрипя от обиды зубами. И так далее, кошмар на кошмаре.

Я спросил его, откуда он знает, что не найдётся других запасов европия. А он спросил, откуда я знаю, что найдётся. И даже если и так, что мы будем делать потом? Я спросил, почему он думает, что цветные электронно-лучевые трубки нельзя делать без европия. Он уверил меня, что нельзя: чудо уже то, что существует даже один элемент с нужными свойствами. Разве природа обязана давать нам элементы со свойствами, которые будут удобны нам?

С этим аргументом мне пришлось согласиться. На Земле не так много элементов, и у каждого из них всего несколько энергетических уровней, которые могут использоваться для излучения света. Конечно, физики уже их все определили. И если оказалось, что альтернативы европию при производстве цветных телевизоров нет, значит, её нет.

Однако что-то в этом «чуде» красного люминофора меня глубоко озадачило. Если природа даёт всего пару подходящих энергетических уровней, зачем вообще их давать? Я ещё не слышал о проблеме тонкой настройки (в то время она была новой), но она озадачивала примерно по той же причине. Передавать точные изображения в режиме реального времени — естественное желание людей, как, например, быстро путешествовать. Было бы неудивительно, если бы законы физики это запрещали, как они запрещают путешествия быстрее скорости света. Ничего необычного нет и в том, что они это разрешают, если, конечно, кто-то знает, как это осуществить. Но если бы они позволили осуществить это только один раз, это было бы совпадением в духе тонкой настройки. Зачем законам физики проводить границу так близко к точке, которая, так получилось, имеет значение для человеческих технологий? Это как если бы оказалось, что центр Земли находится на расстоянии нескольких километров от центра Вселенной. Тогда, наверно, нарушился бы принцип заурядности.

Что ещё больше в этом озадачивало, так это то, что, как и в случае с реальной проблемой тонкой настройки, мой коллега утверждал, что таких совпадений много. Дело как раз в том, что он считал, что проблема с цветным телевидением — это лишь один репрезентативный пример явления, которое одновременно происходило во многих технологических областях: достигались крайние пределы. Так же как мы истощали последние запасы редчайших на Земле элементов ради такой легкомысленной цели, как просмотр сериалов в цвете, так и всё, что выглядело как прогресс, на самом деле было просто безумной гонкой в попытке ухватить последние ресурсы, оставшиеся на нашей планете. 1970-е годы, по его мнению, были уникальным и ужасным моментом в истории.

В одном он был прав: альтернативу красному люминофору до сих пор так и не нашли. Однако, печатая текст этой главы, я смотрю на великолепный цветной компьютерный дисплей, в котором нет ни одного атома европия. Его пиксели — это жидкие кристаллы, целиком состоящие из простых элементов, и ему не нужна электронно-лучевая трубка. Но даже если бы она ему была нужна, сегодня добыто достаточно европия, чтобы у каждого человека на Земле была дюжина экранов, сделанных на основе этого элемента, а известных его запасов — ещё в несколько раз больше.

Пока мой коллега-пессимист описывал технологию цветного телевидения как бесполезную и обречённую, оптимисты уже открывали новые способы её реализации и новые применения, применения, которые, как он думал, он исключил, пять минут порассуждав о том, насколько хорошей заменой стали бы цветные телевизоры чёрно-белым. Но для меня в этом нет несбывшегося пророчества и лежащего в его основе заблуждения, нет облегчения, что кошмар так и не случился. Это контраст между двумя различными пониманиями того, что представляют собой люди. В пессимистичном представлении это расточители: они берут драгоценные ресурсы и бездумно преобразуют их в бесполезные цветные картинки. Это верно для статичных обществ: статуи с острова Пасхи — на самом деле то же самое, чем мой коллега считал цветные телевизоры, и поэтому-то сравнивать наше общество со «старой культурой» острова Пасхи неправильно. В оптимистичном представлении, которое было непредвиденно оправдано событиями, люди решают проблемы: они создают нестабильное решение, а значит, и следующую проблему. В пессимистическом представлении эта отличительная способность людей — болезнь, которая лечится стабильностью. В оптимистичном болезнь — это стабильность, а люди — это её лечение.

С тех пор появились целые новые отрасли, оседлавшие высокие волны новаторства, и во многих из них — от рентгенографии и видеоигр до вёрстки на компьютере и создании документальных фильмов о природе, таких как у Эттенборо, — цветное телевидение в итоге очень даже нашло применение. Постоянного классового различия между теми, у кого есть цветной, и теми, у кого есть чёрно-белый телевизор, так и не случилось, а вот технология чёрно-белого телевидения практически вымерла, как и телевизоры на электронно-лучевых трубках. Цветные дисплеи сегодня стоят так дёшево, что их раздают бесплатно с журналами в качестве рекламного хода. И все эти технологии, далёкие от того, чтобы разделять общество на классы, по своей сути уравнительные и смывают многие уже устоявшиеся барьеры, препятствовавшие доступу людей к информации, мнениям, искусству и образованию.

Оптимистичные оппоненты доводов Мальтуса часто — и по праву — хотят подчеркнуть, что всё зло — от недостатка знания и что проблемы можно решить. Пророчества катастроф, такие, как я описал, на самом деле иллюстрируют тот факт, что пророческое мышление, каким бы вероятным оно ни казалось в перспективе, ошибочно и, по сути, пристрастно. Однако не менее ошибочно ожидать, что проблемы всегда будут решаться вовремя, чтобы беду можно было предотвратить. На самом деле более глубокая и опасная ошибка мальтузианцев заключается в том, что они утверждают, что у них есть способ избежать катастроф с распределением ресурсов (и это стабильность). Таким образом, они также отрицают и другую великую истину, которую я предложил выгравировать на камне: проблемы неизбежны.

Решение может не приводить к проблемам в течение какого-то времени и при ограниченном его применении, но определить заранее, к каким проблемам решение приведёт в принципе, нельзя. А значит, нет способа, за исключением застоя, избежать непредвиденных проблем, возникающих из новых решений. Но и сам застой нестабилен, о чём свидетельствует всякое статичное общество в истории. Мальтус мог не знать, что малоизвестный, недавно открытый элемент уран в итоге будет связан с выживанием цивилизации, так же как мой коллега мог не знать, что ещё при его жизни с помощью цветных телевизоров будут каждый день спасать жизни.

Таким образом, не существует стратегии расходования ресурсов, которая позволила бы предотвратить беду, как нет и политической системы, в которой бывают только хорошие лидеры и хорошие курсы, или научного метода, выдающего только хорошие теории. Но существуют идеи, которые наверняка приведут к катастрофам, и одна из них, что характерно, идея о том, что будущее можно научно спланировать. Единственная рациональная стратегия во всех трёх случаях — судить об институтах, планах и образах жизни в соответствии с тем, насколько хорошо они исправляют ошибки: устраняют плохие курсы и лидеров, вытесняют неразумные объяснения, восстанавливаются после катастроф.

Например, одним из триумфальных достижений прогресса в двадцатом веке было открытие антибиотиков, что позволило победить многие виды чумы и эндемических заболеваний, от которых с незапамятных времён страдали и умирали люди. Однако практически с самого начала критики «так называемого прогресса» указывали на то, что эта победа может быть лишь временной из-за эволюции устойчивых к антибиотикам патогенных микроорганизмов. Это часто выставляется как официальное обвинение — в широком контексте — Просвещения в высокомерии. Нам говорят: достаточно проиграть одну битву в этой войне науки против бактерий и их оружия — эволюции, и мы будем обречены из-за того, что другой наш «так называемый прогресс» — дешёвые авиаперелёты, мировая торговля, огромные города — делает нас более уязвимыми, чем когда-либо, перед глобальной пандемией, которая может превзойти по своей разрушительной силе эпидемию чумы, поразившую Европу в четырнадцатом веке, и даже может привести к вымиранию человека.

Но ведь любая победа носит временный характер. Поэтому ссылаться из-за этого на прогресс как на «так называемый прогресс» — философия несостоятельная. Говорить, что надежда на определённый вид антибиотиков нестабильна, может только человек, который ожидает стабильного образа жизни. Но в действительности такого нет. Стабилен только прогресс.

Пророческий подход показывает только, что можно сделать, чтобы отсрочить беду, а именно повысить стабильность: резко сократить и рассредоточить население, усложнить перемещение по миру, пресекать контакты между различными географическими областями. Общество, которое так поступит, не сможет позволить себе тот тип научного исследования, который привёл бы к открытию новых антибиотиков. Его члены будут надеяться, что смогут защитить себя своим образом жизни. Но отметим, что этот образ жизни в своё время не смог предотвратить эпидемию чумы, хотя такая попытка и была предпринята. И от рака он не излечит.

Тактики предотвращения и отсрочки полезны, но они не могут быть более чем маленькой частью жизнеспособной стратегии будущего развития. Проблемы неизбежны, и рано или поздно выживание будет зависеть от того, как мы проявим себя в случае провала тактик предотвращения и отсрочки. Очевидно, нам нужно двигаться в направлении поиска методов лечения. Но это только для болезней, которые нам уже известны. Поэтому нужно иметь задел на случай непредсказанных и непредсказуемых неудач. Для этого необходимо большое, активное исследовательское сообщество, заинтересованное в объяснении и решении проблем. Нужны средства для его финансирования и технологические мощности для реализации открытий.

Это верно и для проблемы изменения климата, о которой сейчас много спорят. Мы видим перспективу того, что выбросы углекислого газа, связанные с применением различных технологий, повлекут рост средней температуры атмосферы, что проявится в виде засух, повышения уровня моря, подрыве сельского хозяйства, вымирании некоторых видов. Прогнозируется, что всё это перевесит плюсы применения технологий, такие как повышение урожайности, общее увеличение жизни растений и сокращение смертности людей от холода в зимние периоды. Триллионы долларов и огромные объёмы законодательных и институциональных изменений, рассчитанных на сокращение этих выбросов, в настоящий момент ждут результатов моделирования климата планеты на самых мощных компьютерах и прогнозов экономистов о том, какой с учётом этих вычислений может быть экономика следующего века. В свете вышеприведённой дискуссии нужно отметить несколько моментов, связанных с этим спором и собственно с проблемой.

Во-первых, до сих пор нам очень везло. Независимо от того, насколько точны господствующие сейчас модели изменения климата, с точки зрения законов физики и суперкомпьютеры, и сложное моделирование тут не нужны. Нет никаких сомнений в том, что такие выбросы должны в конечном счёте привести к повышению температуры, и это непременно нанесёт вред. Тогда давайте посмотрим: что если бы соответствующие параметры были немного другими, а катастрофа пришлась, скажем, на 1902 год, когда жил Веблен и когда выбросы углекислого газа уже превысили объёмы, которые были до Просвещения. Получается, что катастрофа случилась бы раньше, чем кто-либо смог бы её предсказать или вообще понять, что происходит. Уровень моря поднялся бы, сельское хозяйство было бы подорвано, люди начали бы умирать миллионами, и дальше было бы только хуже. И главной проблемой было бы не как предотвратить это всё, а что делать в такой ситуации.

Суперкомпьютеров тогда не было. Из-за неудачных попыток Бэббиджа и недооценки этой области научным сообществом — а возможно, прежде всего из-за недостатка средств — вообще не было столь необходимой технологии автоматизированных вычислений. Обойтись механическими калькуляторами или кучей операторов-людей не получилось бы. Но что ещё хуже: тогда практически мало кто занимался физикой атмосферы. Вообще каких бы то ни было физиков было гораздо меньше, чем сейчас работает только над проблемой изменения климата. В 1902 году физики для общества были роскошью, как в 1970-х цветные телевизоры. Чтобы восстановиться после катастрофы, обществу понадобилось бы больше научных знаний и более совершенных технологий, другими словами, понадобилось бы больше благосостояния. Например, в 1900 году, чтобы построить волнолом для защиты берега низменного острова, потребовались бы такие огромные ресурсы, что позволить себе это могли только те острова, на которых было много дешёвой рабочей силы или которые обладали немалым благосостоянием, как Нидерланды, большая часть населения которых уже жила ниже уровня моря благодаря технологии строительства дамб.

Это трудная задача, которая хорошо поддаётся автоматизации. Но в том положении люди не могли подойти к ней с этой стороны. Соответствующая техника не обладала достаточной мощностью, надёжностью, была дорогой, её невозможно было произвести в больших количествах. Только что провалилась попытка строительства Панамского канала[108], тысячи жизней были положены на это, потрачены были огромные средства, и всё из-за неподходящих технологий и научных знаний. Ко всему прочему мир в целом обладал по сегодняшним стандартам очень маленьким достатком, чтобы решать такие проблемы. Сегодня проект по защите берегов вполне будет под силу практически любой прибрежной нации, и у неё в запасе будут десятилетия на то, чтобы найти другие решения проблемы повышения уровня моря.

А если решения не появятся, что тогда? Это вопрос совершенно другого типа, который приводит ко второму моему наблюдению о споре, связанном с изменением климата. Оно заключается в том, что моделирование на суперкомпьютерах даёт (условные) предсказания, а экономические прогнозы — это практически чистое пророчество. Ведь можно ожидать, что действия человека в отношении климата в будущем сильно зависят от того, насколько удачно люди будут создавать новые знания для решения возникающих проблем. Таким образом, сравнение предсказаний с пророчеством приведёт к всё той же старой ошибке.

Опять же предположим, что в 1902 году катастрофа всё-таки произошла. Посмотрим, что стоило бы учёным спрогнозировать, скажем, объёмы выбросов углекислого газа на двадцатый век. Исходя из (сомнительного) предположения о том, что энергопотребление будет повышаться примерно с такой же скоростью, как и раньше, они могли бы оценить рост выбросов. Но в эту оценку не вошло использование ядерной энергии. Они и не могли этого учесть, потому что радиоактивность тогда ещё только-только открыли, а использовать её для получения энергии стали только с середины века. Но предположим, что каким-то образом им удалось и это предвидеть. Тогда они могли бы изменить свой прогноз по выбросам углекислого газа и прийти к выводу, что их объём к концу века легко можно будет снизить до уровня меньшего, чем в 1902 году. Но опять же всё это только потому, что они вряд ли могли предвидеть кампанию против использования ядерной энергии, которая положила бы конец её распространению (как это ни парадоксально, исходя из доводов в защиту окружающей среды), прежде чем удалось бы значительно сократить выбросы, и так далее. Снова и снова научные предсказания теряли бы смысл из-за непредсказуемого фактора новых идей человека, как разумных, так и неразумных. То же самое окажется верным — даже ещё более верным — для прогнозов, которые делаются сегодня на наступивший век. Так я подошёл к своему третьему наблюдению о текущей дискуссии.

До сих пор точно неизвестно, насколько чувствительна температура атмосферы к концентрации углекислого газа, другими словами, насколько данное повышение концентрации может её увеличить. В этом есть политический момент, потому что от этого зависит актуальность проблемы: высокая чувствительность означает высокую актуальность, низкая — наоборот. К сожалению, из-за этого в политических дебатах доминирует второстепенный вопрос о том, насколько «антропогенным» (вызванным деятельностью людей) до сих пор был рост температуры. Это как если бы люди спорили о том, как лучше подготовиться к следующему урагану, приняв при этом, что готовиться нужно только к ураганам антропогенной природы. Такое впечатление, что все стороны предполагают: если окажется, что уровень моря вот-вот поднимется, сельское хозяйство будет подорвано, а многочисленные виды растений и животных погибнут из-за случайной флуктуации температуры, то нам лучше всего просто смириться с этим. Или если этот рост будет антропогенным только на две трети, нам не следует смягчать последствия оставшейся трети.

Пытаться предсказать, как в целом мы будем воздействовать на окружающую среду на протяжении следующего века, а затем подчинить все стратегические решения оптимизации этого предсказания, бесполезно. Мы не можем знать ни на сколько нужно сократить выбросы, ни каков будет результат этого, потому что мы не можем знать, какие ещё будут сделаны открытия, благодаря которым некоторые наши сегодняшние действия будут казаться мудрыми, некоторые — контрпродуктивными, а некоторые — неуместными, мы не можем знать, сколько в наших действиях будет чистой случайности или насколько она будет мешать им. Полезными могут оказаться тактики отсрочки начала предсказуемых проблем. Но они не отменят необходимости увеличивать способность вмешаться после того, как события пойдут не так, как мы предвидели, и должны исходить из этого увеличения. И так будет, если не с потеплением, обусловленным выбросами углекислого газа, то с чем-либо ещё.

Действительно, мы не предвидели катастрофу с глобальным потеплением. Я говорю «катастрофа», потому что господствующая теория заключается в том, что нам лучше всего предотвращать выбросы углекислого газа, тратя огромные суммы и накладывая строгие ограничения по всему миру, а также в том, что это уже катастрофа по любым разумным меркам. Я называю её непредвиденной, потому что мы сейчас понимаем, что она уже шла в 1971 году, когда я сидел на лекции Эрлиха. Он действительно говорил нам, что сельское хозяйство вскоре будет истощено быстрым изменением климата. Но только предполагалось, что это будет глобальное похолодание, вызванное смогом и наличием конденсационных следов от сверхзвуковых самолётов. Возможность потепления, вызванного выбросами газа, до этого уже рассматривалась некоторыми учёными, но Эрлих не считал её достойной упоминания. Всё свидетельствует о том, говорил он нам, что тенденция к общему похолоданию уже началась и что дальше последуют катастрофические эффекты, хотя в очень долгосрочной перспективе тенденция пойдёт в обратном направлении из-за промышленного «теплового загрязнения» (в настоящее время эффект от него как минимум в сто раз меньше, чем от глобального потепления, которое занимает наши умы).

Говорят, что болезнь лучше предупредить, чем потом лечить. Но это только если знать, что именно предупреждать. Никакими мерами не предупредить проблемы, которые пока никто не предсказал. Чтобы подготовиться к ним, мы разве что можем повысить способность вмешаться и всё исправить, если что-то пойдёт не так. Попытки полагаться на то, что нам удастся бесконечно избегать плохих исходов по чистой случайности, — просто гарантия того, что в итоге мы потерпим неудачу и у нас не будет средств для восстановления.

Сегодня мир гудит, обсуждая планы по стимулированию сокращения выбросов углекислого газа практически любой ценой. Но он должен гудеть гораздо сильнее, обсуждая планы по тому, как понизить температуру или как подстроиться под более высокую. Но не любой ценой, а эффективным и дешёвым способом. Некоторые такие планы заключаются, например, в разнообразных методах удаления углекислого газа из атмосферы, в генерации облаков над океанами, чтобы они отражали солнечный свет, в стимулировании водных организмов к поглощению большего объёма углекислого газа. Но в настоящее время в этих направлениях проводится очень мало исследований. На подобные проекты не выделяют суперкомпьютеров, под них не подписывают международные договоры, на них не тратят огромные суммы денег. Их роль в поиске решений этой или похожих проблем — не центральная.

И это опасно. Пока что нет серьёзных признаков того, что мы отступаем к стабильному образу жизни (что на самом деле будет означать достижение только подобия стабильности), но опасно само стремление. Ведь к чему мы тогда будем стремиться? К тому, чтобы затолкнуть будущий мир в наше представление о нём, бесконечно воспроизводить свой образ жизни, свои заблуждения и свои ошибки. Но если вместо этого мы решим отправиться в путешествие с неизвестным концом, подразумевающее создание и исследование, каждый шаг которого будет нестабилен, пока его не исправит следующий, — если это станет господствующей нравственной ценностью и стремлением нашего общества, тогда возвышение человечества, начало бесконечности, станет если не безопасным, то хотя бы стабильным.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК