От фантастической философии к историософической фантастике Борхес и Стэплдон

От фантастической философии к историософической фантастике

Борхес и Стэплдон

Обзор мы начнем с творчества, которому вроде бы присущ онтологический принцип. Во многих текстах Х.Л. Борхеса мы сталкиваемся именно с такой утопией как моделью определенной антологии, выраженной через структурные свойства фантастического сообщества. Моделирование утопии является здесь средством, ведущим к цели, поскольку средством оказывается общество, реализующее своим особым существованием систему фантастической философии.

Такой рассказ — это в первую очередь «Парабола дворца».

«В этот день Желтый Император показывал поэту свой дворец… У подножия предпоследней башни поэт (сторонившийся зрелищ, завораживавших всех) прочитал краткое сочинение… Текст утрачен; кто-то слышал, будто он состоял из одной строки, другие — из единственного слова. Правда — и самая невероятная — в том, что стихотворение содержало в себе весь гигантский дворец до последней мелочи… Все молчали, а Император воскликнул: „Ты украл мой дворец!“ — и стальной клинок палача оборвал жизнь поэта».

Как всегда у Борхеса, в финале появляется другая версия:

«В мире не может быть двух одинаковых созданий, и как только… поэт окончил читать, дворец исчез, словно стертый и испепеленный последним звуком. Сказания эти, понятно, всего лишь выдумки сочинителей. Поэт был рабом Императора и умер смертью раба; стихи его пали жертвой забвения, поскольку заслуживали забвения, а его потомки доныне ищут и все никак не найдут заветное слово Вселенной».[87]

Произведение толкуется так: Дворец представляется как бы «всем существующим», он-то как раз и есть Вселенная (Универсум). Император — его Бог, а слово, произнесенное поэтом, и есть то самое «искомое», поскольку только термин «Универсум» в действительности охватывает все сущее. Этот небольшой парадокс следует из отождествления вещественного и языкового бытий: название вещи содержит в себе самое вещь, значит, название Космоса содержит в себе и сам Космос. Борхес же рассказывает историю так, будто не понимает именно этого, только что установленного им, принципа тождественности существования и обозначения.

Более интересна — особенно как пример изложения фантастической онтологии — «Лотерея в Вавилоне». Ее исходный замысел: все общественные роли определяются жеребьевкой, периодически повторяющейся, вдохновил и меня, ведь независимо от новеллы Борхеса я написал «Тринадцатое путешествие Ийона Тихого», в котором Тихий попадает на планету, точно так же лотерейно регулирующую все личностные роли в обществе. Но если у меня тем дело и оканчивается, то Борхес чрезвычайно остроумным и занимательным ходом направил его в онтологическое русло: принцип лотерейного вынесения решений о имеющих наступить событиях разрастается, выходит за пределы функции регулирования профессиональных ролей и начинает осуществлять управление все большим количеством событий. Наконец уже вообще невозможно отличить события, которые «и так бы естественно наступили», от событий, которые наступили в соответствии с жеребьевкой. Перед нами парадоксальное соединение абсолютного преопределения и абсолютной случайности, поскольку в этом мире действительно все точно так же непредвидимо вследствие стохастичности, как и в нашем, но самая эта стохастика есть результат детерминированной лотерейной операции! Ничто в его утопическом Вавилоне не творится «само по себе», так как зависит от вытянутого жребия. Предметная действительность точно так же немного хаотична, как и в реальности; и у нас, и там заранее неизвестно, когда тот или иной листик упадет с дерева или умрет человек; но у нас это происходит «само», а там судьбы листика и человека решает некий сознательно запущенный механизм жеребьевки. Поэтому, собственно, речь идет о совершенно обычном мире, только рассматриваемом в необычном ракурсе. Такое положение разъясняет сюжет из новеллы:

«Как-то один раб украл красный билетик, и при розыгрыше ему выпало, что у него должны выжечь язык. Такое же наказание определял кодекс законов за кражу билета. Одни вавилоняне утверждали, что он заслужил кару раскаленным железом как вор; другие великодушно полагали, что палач должен покарать его по велению судьбы».

Итак, события идентичны, отличаются лишь их истолкования, поскольку естественный хаос мира заменяется хаосом, правда, совершенно неотличимым, но искусственным, то есть организованным лотерейно. Как я говорил, столь оригинальное продление исходных положений игры в лотерею как основы общественного бытия не пришло мне в голову при работе над «Тринадцатым путешествием Ийона Тихого». Но некий вариант именно такого построения событий разработан в двух других моих произведениях. В «Одиннадцатом путешествии Ийона Тихого» нарисовано государство сплошных роботов, в котором, однако, на поверку ни одного робота нет: в этом государстве с роботами произошло то же, что в рассказе Мюнхгаузена о лошади, которая тянула сани, когда ее догонял волк; волк вгрызся в лошадь, сожрал ее и теперь, оказавшись в упряжке, продолжал тянуть сани. А в этом государстве люди, присланные шпионить за роботами и, для того чтобы их не распознали, сами переодевающиеся в роботов, в конце концов составляют все общество, но чтобы никто не узнал, что дело обстоит именно так, верноподданнически придерживаются существующего порядка (впрочем, подобную схему использовал Г.К. Честертон в романе «Человек, который был Четвергом»: там коллектив анархистов сплошь состоит из агентов полиции, но произведению придает метафизическое звучание то, что Главным Полицейским, вербовавшим агентов, является сам Господь Бог). Однако такая ситуация, при которой целостная структура не подвергается изменению, хотя радикальной и абсолютной замене подверглись все без исключения составляющие ее элементы, еще не полностью онтологична, ибо является следствием переодевания, которое может быть вещественно проявлено (когда все переодетые роботами люди снимают жестяную одежду, фактическое положение вещей выясняется). Зато именно такое звучание — философского парадокса — у ситуации, созданной в «Дневнике, найденном в ванне». Некий священник, агент разведки, уговаривает героя вступить в заговор; это происходит в «Доме», который одновременно является и «разведывательным центром» и «государством» и как бы Космосом, поскольку, кроме него, не существует ничего; таким образом, герой, вступая в заговор, должен будет заниматься предательством; священник открывается ему, что он провокатор и что заговор тоже будет иметь характер провокации, но это не страшно, ибо если герой будет действовать абсолютно искренне и аутентично, из благородного бунтарского энтузиазма, то эту спровоцированную и навязанную ему форму он заполнил аутентичным содержанием, хотя это абсолютно ничего в ходе событий не изменит. Тут уж мы имеем один к одному такое же положение, как у Борхеса в его «Лотерее в Вавилоне»: объективный ход событий остается ненарушенным, но их смысл может изменяться в зависимости от интерпретации.

Феномены внешне неотличимые, но различна их эссенция, сущность, то есть ультимативное свойство; поэтому я говорю, что мы имеем дело с вторжением в особый онтологический порядок, обычному нетождественный.

Нелегко выдумать что-либо, что не пришло бы в голову еще кому-нибудь: Борхес использует суть приведенного выше фрагмента «Дневника, найденного в ванне» в новелле «Тема предателя и героя»: разоблаченный предатель вынужден играть настолько тщательно роль героя революции, что врастает в нее, и этот подлог, вызванный принуждением, становится подлинным. Правда, я в «Дневнике» предпочитаю свою версию этого драматургического принципа, потому что у меня герой действует не под влиянием принуждения, обусловленного его раскрытием (у Борхеса патриоты разоблачают предателя и принуждают и дальше играть роль руководителя повстанцев; делается это для того, чтобы не скомпрометировать само движение), а потому, что он попросту не может сделать ничего другого. Либо станет конформистом и тогда вообще не примет окружающего порядка, либо им не будет, поскольку не хочет, и тогда вынужден будет вступить в мнимый заговор, потому что никакого другого просто не существует, и роман направлен к тому, чтобы показать, что при сложившихся межчеловеческих отношениях такой «другой», настоящий заговор не может даже возникнуть (причем именно потому, что там все уже многократно стали ренегатами и предателями, безустанно колеблясь «в обе стороны», и теперь никто точно не знает, на чью руку действует «как бы» и притворно, а на чью — аутентично и искренне; однако все это в результате «держится вместе», потому что продолжает функционировать сама структура организации). Таким образом, «Дневник» демонстрирует «мир как учрежденческую структуру», формой своей тотально поглотившую содержание, вообще не имеющее никакого значения. Ничто из происходящего не может быть выражением позиции, изъявлением персонального решения, акта воли. Поскольку для «иммунизации» себя от предательства структура событий не позволяет отличить ложь от правды, фальшивку от аутентичности, постольку сами эти понятия оказываются в ней пустыми звуками. Представить себе аутентичность действий там еще возможно, но проявить ее уже нельзя. Все сверху донизу заражено недоверием; таковы законы, управляющие познанием в мире с подобным онтологическим свойством.

Мысль о таком типе структурирования родилась у меня из чтения шпионских дневников, ибо я заметил, что шпион, упорно работающий на обе антагонистические стороны, спустя некоторое время уже и сам может не знать, кого обманывает, а кому благоприятствует, потому что между патриотической и предательской деятельностью возникает в таком случае чисто статистическое различие — в зависимости от того, кому он переданной информацией больше, а кому — соответственно — меньше навредил или помог.

Вавилонскую утопию Борхеса, а также притчу о Дворце можно также анализировать как структуры, возникшие путем инвертирования, поскольку «Лотерея» меняет местами Порядок и Хаос; то, что было хаотичным, оказывается за счет детерминирования (лотереей!) — как раз упорядоченным; притча же о Дворце перебрасывает названия вещей на сами вещи.

Принцип unitas oppositorum[88] Борхес использовал не раз и даже, осмелюсь сказать, злоупотреблял им. В новелле «Богословы» Иоанн Паннонский и Аврелиан — крайний ортодокс и крайний еретик — оказываются в глазах Господа Бога единой фигурой. (Как раньше одним и тем же человеком был предатель национальных интересов и горячий патриот.) На совмещении противоречий построена и трактовка роли Иуды как истинного «Тайного Спасителя». В «Форме сабли» повествователь рассказывает историю предательства так, словно его предали, и перевертыш — предателем был именно он — происходит в последних словах. Или в «Бессмертных» Гомером оказывается внешне оскотинившееся, почти не похожее на человека существо. «Немецкий Реквием» пытается при описании разгрома гитлеровской Германии оперировать техникой инверсии, с которой мы сталкиваемся в «Трех версиях предательства Иуды»), но здесь задумка не удалась — аргументам недостает силы, они становятся не столько софистикой, сколько риторической пустышкой.

В то же время к прекраснейшим произведениям относятся «Тлён, Укбар, Orbis Tertius»[89] и «Вавилонская библиотека». И то и другое можно причислить к утопии, понимаемой как изложение при помощи объектов определенной теории бытия. «Вавилонская библиотека» — это Универсум как библиотека; знакомых с проблемой это может только отвращать от новеллы, поскольку-де Борхес слишком явно использует математический (пробабилистический) эталон — парадокс об обезьянах, которые могли бы, вслепую колошматя по клавишам пишущей машинки, воспроизвести, лишь бы дать им достаточно времени, все тексты величайшей библиотеки. Поскольку — это общее замечание, — имея за плечами прекрасную поэтическую школу и поэтому отлично зная вес и качество используемого слова, как это может делать только поэт, Борхес тем не менее не сгибается под избытком разнородных замыслов, постольку его произведения лучше всего читать порознь, а не сериями, так как в последнем случае их подобия бросаются в глаза. Порой дело в такой же главной схеме, таком же композиционном рисунке, поочередно используемом.

Библиотекари ищут «ультимативную книгу», которую, однако, не распознали бы даже, попади она им в руки; так вот, собственно, Библиотека-Лабиринт — это Космос: в нем также, если б мы узнали его ультимативную правду, то есть если б среди всех человеческих высказываний, образовавших горы книг, где-то даже и оказалась одна, которая излагает «Универсум», «охватывает его суть», у нас не было бы способа такое откровение распознать. Но сверх того, Библиотека является не репрезентацией Космоса, но самим «перевернутым» (инвертированным) Космосом, поскольку, кроме нее, не существует ничего; она с ее шестиугольными коридорами, километрами книжных полок, среди которых библиотекари живут, спят стоя и умирают, — сама бесконечность. Итак: мир как лабиринт с практически не существующей истиной, потому что если она в нем и записана, то так, что ее невозможно будет прочесть. Одна из наиболее оригинальных концепций Борхеса воплощена в удивительную утопию «Тлён, Укбар, Orbis Tertius», оканчивающуюся наводящими на размышления фразами:

«Тот факт, что всякая философия — это заведомо диалектическая игра, некая Philosophie des Als Ob[90], способствовал умножению систем. Там создана пропасть систем самых невероятных, но с изящным построением или сенсационным характером.

Метафизики Тлёна не стремятся к истине, ни даже к правдоподобию — они ищут поражающего, по их мнению, метафизика — это ветвь фантастической литературы».[91]

В этом коварном рассказе, состоящем из трех частей, действуют одновременно лица реальные — в частности, сам Борхес, — которые обнаруживают в энциклопедии упоминание об Укбаре, и кроме того находят книгу о Тлёне. В следующей части, названной «Постскриптум 1947», Борхес вначале показывает, что загадка Тлёна нашла объяснение: с 1824 года существует тайная организация ученых, занимающихся последовательным придумыванием мира цивилизации, обретающейся на фиктивной планете. Но сразу же после этого то, что должно было быть чистейшим вымыслом, частично реализуется: Борхес описывает нахождение компаса, на диске которого проступают литеры тлёнского алфавита. Он однозначно говорит: «…таково было первое вторжение фантастического мира в мир реальный». Из третьей части наконец следует, что именно нашему, реальному миру предстоит превратиться в Тлён.

Рассказ содержит умышленные противоречия; тайное сообщество астрономов, биологов, инженеров, метафизиков, поэтов, химиков, математиков, моралистов, художников и геометров (как говорит Борхес) под предводительством анонимного гения создает «первую энциклопедию Тлёна», и в то же время эта энциклопедия является будущим нашего мира, потому что он постепенно трансформируется в Тлён (Orbis Tertius — Третий Мир — это Земля, третья околосолнечная планета). Тлён — фикция, которой предстоит обрести плоть, — управляется другими законами, нежели прежняя земная реальность: там нет Истины как цели философских поисков, есть только Изумление. Таким образом, на Тлёне царит «онтологический эгалитаризм», поскольку все философии всех авторов равноценны, каждый может «организовать» себе такую картину мира, которая ему особенно мила. Но так происходит не в философии, а в литературе: Тлён, воплощенный в жизни, низведенный с небес фикции к земной реальности — это целостная инверсионная операция, приводящая к тому, что литературность, художественность вымысла должна стать онтичным качеством реальной жизни. Впрочем, Борхес говорит:

Открытием Укбара я обязан сочетанию зеркала и энциклопедии… Дело было пять лет назад. В тот вечер у меня ужинал Бьой Касарес (личность реальная, аргентинский писатель. — С.Л.), и мы засиделись, увлеченные спором о том, как лучше написать роман от первого лица, где рассказчик о каких-то событиях умалчивал бы или искажал бы их и впадал во всяческие противоречия, которые позволяли бы некоторым — очень немногим — читателям угадать жестокую или банальную подоплеку. Из дальнего конца коридора за нами наблюдало зеркало. Мы обнаружили (поздней ночью такие открытия неизбежны), что в зеркалах есть что-то жуткое.

Тлён, Укбар, Orbis Tertius соотносятся меж собой как зеркальные отражения; известно, что истинность зеркального изображения лишь кажущаяся: зеркало производит симметричную инверсию (нормальный правша в зеркале становится левшой); возможно, это обстоятельство действительно подсказало Борхесу концепцию «зеркальных отражений» онтологии.

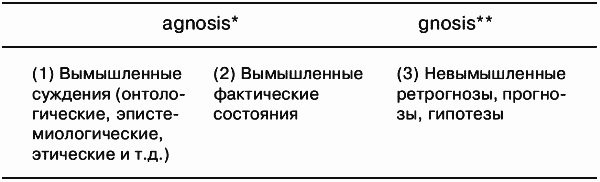

Мы уже по-всякому классифицировали фантастическую литературу; представляется допустимой и даже имеющей некоторую ценность классификация, которой до сих пор мы не использовали; в соответствии с нею все фантастические тексты можно разместить — по их характеристикам — в соответствующем месте такого спектра:

* agnosis — недоступное познанию (греч.).

** gnosis — познаваемое (греч.).

Такое деление предполагает установку знаков неубежденности различной модальности. Так, прежде всего (1) — произведение, отмеченное (предполагаемым) знаком онтологической неубежденности, то есть, как у Борхеса, мир, изображенный в нем, представляет собою изложение тезиса о природе бытия, а функцию дискурсивного высказывания выполняет демонстрация вымышленного универсума, построенного для того и так, чтобы своей природой именно обозначать такое суждение. Разумеется, это возможно только в фантастической литературе, поскольку писатель как бы отменяет существование реальности и заменяет ее изображенным миром, который не является каким-то фантастическим состоянием, мнимо постулированным, а представляет собою сигнальную семантическую аппаратуру. И тогда все объекты и свойства этого мира — его звезды, туманности, планеты, жители, его физика, его биология — не только попросту им становятся, но обозначают его, словно слова в предложении. Писатель-реалист из бесспорно данной ему реальности может лишь выбирать элементы, выделять связи между фактами, приводить к желаемому сочетанию событий, насколько это допускают законы реальности (такой писатель не может сделать так, чтобы философы занимались поисками удивления вместо истины, например). Создание некоего фантастического мира в прозе специально для того, чтобы с его помощью изложить тезисы, либо легко высказываемые в дискуссии, либо невысказываемые (об этом отличительном признаке чуть ниже), — это для Борхеса дело обычное, но это не редкость даже в научной фантастике, хоть и почти никогда в ней не встречается.

На первый взгляд дискурсивный смысл некоторых из приведенных новелл Борхеса представляет собою утверждение о лабиринтной природе Всесущего; хотя оно так и есть, скорее всего писатель воплощает эту истину в системы, невероятно запутанные внутренними противоречиями (то есть предлагает, правда, недискурсивно, сложные логические парадоксы). Такая противоречивость, делающая невозможным придание однозначной упорядоченности данному тексту, одного и полностью исчерпывающего его семантику толкования, состояние в литературе совершенно нормальное, а вот в научной фантастике это «четырехлепестковый клевер». Научная фантастика предлагает скорее вещи, маркированные знаком «фактической» неубежденности (2), то есть обычно ничего демонстрируемым не хочет высказать, выразить, передать в виде смыслов, но только просто уведомляет нас о множественности разных чудес, приключений и событий в космических местах и временах. (Выше мы такой порядок креации называли формальной, нулевой игрой, имея в виду отсутствие семантических надстроек во всех таких произведениях.)

Однако же научная фантастика порой претендует на ранг прогноза будущих состояний и тогда не сообщает ни суждений со знаком онтологической неубежденности, ни со знаком действительной (вымышленно-действительной), но implicite приклеивает к таким произведениям бирку повествований с ценностью (3) эмпирической гипотезы. Следует заметить, что чтение не всегда однозначно информирует нас, какой род неубежденности следует приписать произведению. Таким образом, предлагаемый гротескный мир может одновременно implicite быть прогнозом и сверх того — моральной (скажем) оценкой того, что в соответствии с прогнозом, вообще говоря, не может случиться, но если не обращать внимания ни на преднамеренную прогностичность, ни на гротескность, то мы останемся один на один с изображенным миром как «фактическим состоянием». Стало быть, некоторые из трех модальностей неубежденности могут между собой комбинироваться.

В случае произведений Борхеса можно с уверенностью сказать, что в них речь всегда идет о высказываниях преднамеренно непрогностических, однако поскольку то, что в них удается переложить на дискурсивность, часто создает фиктивную онтологию (либо теологию), то можно подумать, что мы имеем дело тоже, собственно, с нулевой семантической игрой. Однако же здесь онтология — исключение из правил, устанавливающих пустоту формальных игр, поскольку ни одна онтология эмпирически недоказуема. Встретив в литературном произведении солипсическое высказывание, мы прежде всего воспринимаем его как шутку, однако, если уж на то пошло, можно ведь быть «неубежденным», а не только «развлекающимся» солипсистом. Единственными применяемыми правилами остаются как бы только критерии логической когерентности, но и они подводят, поскольку, например, доктринально кодифицированные религиозные верования полны противоречий, и тем не менее их приверженец относится к ним совершенно серьезно. Одним словом, вновь появляется фактор статистической запутанности любого решения, которое в ходе классификации принимает «потребитель»: он может считать, что произведение выражает онтологически серьезное суждение, а может принять, что все это насмешка, шутка или даже чистая игра. Но читатель не вполне свободен в своем выборе, поскольку произведение склоняет его к мысли, что суммарным, то есть целостным выражением всех своих признаков оно скорее всего относится к одной из трех упомянутых выше модальностей. И лишь если эти признаки в какой-то степени противоречат один другому, то есть если у нас нет уверенности в том, что перед нами «объективный прогноз будущего», «моральное суждение, лишь переодетое в прогноз», или, наконец, результат некоего комбинаторного действия на принципах «игры и забавы» — вот тогда от диагноза следует воздержаться.

Уровень литературной самобытности Борхеса мы распознаем прежде всего по его онтологической активности. Научная фантастика вообще не знает борхесовской «дрожи изумления», «метафизического остолбенения», «увлеченности существованием», поскольку на каждую загадку он сразу набрасывается с псевдоэмпирическими инструментами; общая теория бытия для нее в пределе то же самое, что общая теория физики и космогонии. Ее мир «абсолютно историчен» и никаких устойчивых констант, никаких непонятных загадок не содержит и содержать не может, и, более того, в ней нет места тому, что, по крайней мере пока, не удалось бы расшифровать. Если же арсенала эмпирических средств, то есть фиктивных законов, изобретений, социального строя, которыми автор оперирует благодаря работе воображения, ему недостаточно для построения обширной иерархии явлений (о чем мы будем говорить ниже), то он еще легче прибегает к указанию на знак, ad hoc взятый из какой-либо традиционной метафизики (например, такой автор говорит, что Господь Бог является или может быть разновидностью «суперкомпьютера», или, как это делает Блиш, просто ссылается на некую конкретную и «готовую» теологию). Но это, конечно, никакое не художественное вторжение в онтологический порядок, а лишь затыкание пробкой конструктивной дыры в тексте, заимствование или даже плагиат как действие эклектическое, а не креационное. Такой диагноз не может остаться всего лишь разновидностью поклепа. Онтологическое качество — это совокупное свойство произведения, и оно не вытекает из «проникновения» в его определенное партикулярное место, намеков, обладающих метафизической предметностью. Криминальные романы никакой онтологической ценности не представляют, кроме предлагаемого ими лапласовского механицизма, поэтому, если в таком романе окажется, что жертву убил метеорит и тем самым никакого преступления не было, мы почувствуем себя обманутыми, поскольку оказалась нарушенной конвенция именно механистического хода расследования, ибо оно предполагает обнаружение виновного, а если в последнем слове автор еще сообщил, что жертву «замочил» Господь Бог (поскольку Он есть тот, кто управляет путями метеоритов), то мы решим, что нас обманули вдвойне (мало того, что была нарушена конвенция криминального романа, так автор вдобавок силком пытается приметать к ней условность, взятую из совершенно другого «кармана»). А когда в неком романе, а именно у А. Кларка в «Конце детства», оказывается, что добровольными покровителями Земли становятся существа, подобные дьяволам, изображаемым на церковных картинках, причем существа эти, покровительствуя Земле, выполняют чье-то, сами не зная чье, поручение, то ломается эмпирическая структура научной фантастики и ее отнюдь не заменяет какая-либо другая, поскольку эти «теолого-метафизические заимствования» ни эмпирического порядка не спасают, ни какого-либо собственного, иного, не устанавливают. Перед нами просто-напросто теленок, которому приделали хвост кита и голову саламандры. В несоответствии поведения, примером чему может служить названная книга А. Кларка, ни авторы, ни критики научной фантастики не отдают себе отчета (я имею в виду их подавляющее большинство; более просвещенные исключения найти, конечно, можно). Причина такой генеральной задурманенности кроется в отсутствии родового самосознания: теоретическое литературоведение, хоть оно и представляет собою ответвление гуманистики, в приступе исключительно антигуманного абсолютизма предав научную фантастику анафеме, никогда не пыталось оказать ей аналитическую помощь. Меж тем автор, конструируя с помощью подобия «эмпиризованного» сатаны фиктивную историю человечества и вдобавок ко всему делая эти квазичеловеческие по внешности (но не по характеру) существа посланцами Неведомых Сил, ведет себя наподобие инженера, который во время сборки машины как бы мимоходом замечает, что на место некоего, вероятно, важного, но отсутствующего сейчас винта он ввернет ангельское крылышко либо рога Вельзевула, или же пообещает, что в качестве горючего для приведения машины в движение будет использоваться вода, превращенная в бензин благодаря чуду транссубстанциации. Так вот, таким образом поступать нельзя. Это и есть то самое «онтологическое кровосмешение», возвышающееся единым гигантским запретом над литературным творчеством, ибо нельзя начинать реалистически, а заканчивать сказочно, нельзя давать понять, что все каузальные связи, установленные конвенцией, будут выложены и размонтированы, а потом отсылать читателя ко всем чертям, к Господу Богу и другим подобным местам и персонам. Ибо это не дозволенный или даже необходимый литературному эксперименту кроссворд, межродовая гибридизация, а принесение присяги и обещаний того, что потом не выполняют и не осуществляют. И опять мне приходится отметить, что вопрос: имеем ли мы дело с неким эклектическим латанием или же с удачным экспериментом по генологическому скрещиванию, текст освещает лишь частично; если объяснением загадки, построенной на планах рациональной демонстрации, оказывается иррациональная загадка, к которой отсылает писатель, то тем самым он совершает то, что мы назвали «кровосмешением», если же эта Таинственность будет лишь мимоходом присутствовать в произведении, если она вовсе не является конструктивным ключевым камнем, как это имеет место, например, в «Последних и первых людях» Стэплдона, то обвинения в «кровосмешении» окажутся беспредметными.

Прежде чем перейти к обсуждению только что названного романа, добавим еще, заканчивая замечания касательно книг Борхеса (правда, фрагментарные), что для него история — это неподвижная культурная игра, в которой расклады повторяются как бы циклично (отсюда и его «лабиринты»)! А вот то гигантское движение истории, которое подхватило наш мир, в ряде мест еще в конечном выражении прошловековый, и выворачивает его в неведомом направлении, делая минувшее прошлое более безвозвратным и, что особо важно, все менее бессильным, беспомощным в качестве интерпретатора как раз происходящих универсальных преобразований, для аргентинского фантаста вообще не существует. Его труд, как уже было сказано, онтологичен, но одновременно имеет мифологический характер; он представляет собою смеси философии и мифов, оклеенные лозунгами торжественной и вечной, как бы сверхвременной значимости. Поэтому все его эвтопии и дистопии размещаются там, где сходятся системная теология или религиелогия, философия и легенда; столь старательный выбор спас Борхеса от фатально засасывающего воздействия пучины, именуемой «Научная фантастика», а поскольку он не позволил ей себя всосать, то уже одним этим заслужил внимание литературной критики, хотя одновременно с этим отлучил свои произведения от участия в футурологических штурмах.

Овладение законами «двуличной» многозначной композиции, проявляющимися особенно в наилучших борхесовских текстах, определяет выбор им ценностей, которые научная фантастика не видит. Переход от его лабиринтных повествований к современной фантастике был бы невероятно печальным потрясением. Но, к счастью, все сложилось так, что в культурную тему (утопии, уже понимаемой футурологически) мы можем войти со стороны книги, которая во всей фантастике стоит особняком. Речь идет о названном ранее романе Олафа Стэплдона. Это будущая история человечества, рассказанная в тридцатые годы нашего столетия. Не какая-то часть этой истории, большая или меньшая, но вся — на протяжении нескольких миллиардов лет. У книги целых три предисловия, как бы три предваряющих линии обороны дерзкого мероприятия. Я прекрасно понимаю потребность высказать что-то в свое оправдание, обрисовать с учетом «калибра» проекта. Однако в конечном счете значение имеет только сам текст произведения. Как целое, картина эта представляет собою несомненное достижение при всех, даже самых серьезных замечаниях, которые она вызывает. Соответственно сгруппированные батареи критических орудий вот-вот откроют огонь снарядами этих замечаний. Однако сила их критики текста, хоть и обоснованная, все же не отменяет того факта, что Стэплдон дал нам достаточно информации, чтобы она могла сойти за первую попытку разведки — ценной не столько и не только литературно. Я бы даже сказал, что литературные достоинства этой большой книги отступают на второй план по сравнению с теми, которые действительно особенно интересовали автора, назвавшего во вступлении свой труд попыткой сотворения мифа. Что до меня, то я предпочел бы это слово заменить другим и охарактеризовать произведение как модельный проект, которому необходимо приближением, опирающимся на уровень достигнутых знаний, чрезвычайно скупых по сравнению с поставленной задачей, охватить неведомое количество фактов. Это означает (а авторское намерение неплохо совпадает с такой интерпретацией), что творец действительно не собирался (и не мог) ставить прогноз на миллиарды лет! Задача совершенно нереальная. Значит, речь идет о некоей фантазии. Но о фантазии такой, которая все известное, пусть даже и факультативно, учтет и, сверх того, своими структурными свойствами, своим размахом, то есть информативной разнородностью, попытается сравняться с неведомым оригиналом. Все выглядит так, словно, зная лишь, что где-то стоит самый большой, прекрасный и удивительнейший, нежели всем нам известные, дворец, пытались «повторить» его работой воображения. Конечно, задача невыполнимая. Взаимоподобие нашей модели и неведомого дворца, возникни оно, было бы просто чудом. Но интуитивно мы все же понимаем, что коробку спичек, сто кубиков сахара, игру из кубиков нельзя считать снаряжением, достаточным для того, чтобы попытаться мысленно повторить достигнутое. Что вначале нам следует в одной точке собрать изображения всех произведений архитектуры, все книги о строительстве, каталоги строительных материалов, картины величайших мастеров, изображающих небесные замки и райские здания, все виды металлов, стекла, руд, палитры красок, копии органических конструкций, фотографии и разрезы цветов, стеблей, деревьев, камней, кристаллов, чтобы мы наконец сообща могли приступить к размышлениям о том, как, загрузив всем этим воображение, приняться за дело. Вероятно, мы создали бы что-то мизерное и уж наверняка иное по сравнению с оригиналом, но не исключено, что масштаб нашего предприятия окажется в какой-то не дурацкой, не глупой пропорции относительно Неведомого Гиганта.

Кто так определяет и ограничивает свою задачу, тот не пытается предвидеть последовательности исторических эпох, тысячелетиями идущих одна за другой, научных открытий, конкретных морально-этических переворотов, всего своеобразия автоэволюционных преобразований, какие человек осуществит за миллион лет. Все, чего в лучшем случае можно ожидать, это достаточно растянутой шкалы, достаточно емкой, чтобы она хотя бы категориально оказалась уменьшенным аналогом реальных событий. Возможно, еще детальнее пояснит эту — уже эмпирически осмысленную — сторону опыта конкретный пример. Через миллион лет цивилизационного существования Третий Человек Стэплдона обнаруживает почти в кульминационном пункте культурного расцвета такую непонятную ему, необъяснимую с точки зрения науки деформацию орбиты Луны, которая в астрономически короткий — через миллион лет — период приведет к падению спутника на Землю и тем самым принесет гибель существующей на ней жизни. Располагая могущественной техникой и достаточным временем, Третий Человек эмигрирует на Венеру. И лишь спустя сотни миллионов лет другая видовая разновидность человека, на другой планете Солнечной системы, благодаря очередному приросту знаний поймет, что между уровнем психокультурного развития планетарной цивилизации и гравитационным полем возникает причинно-следственная связь. Так вот, не в том дело, действительно ли между явлениями психологического и гравитационного порядка существует какая-то связь. Вероятнее всего, ничего этого нет. Но такое утверждение при наших теперешних знаниях имеет совершенно непроверяемый характер: оно полностью выходит за пределы самых смелых предположение науки вместе с философией, поэтому удивляет, однако некомично, несмешно. И именно эта необычность идеи, поражающая нас, составляет ее модельную ценность. В наше время мы были свидетелями возникновения моста, перехода между отраслями, до того взаимно изолированными, — термодинамикой и логикой; этот переход обнаружила теория информации. Так вот сенсационных открытий, конечно, не таких, как связь тяготения и информации, но такого же порядка, такого масштаба можно от будущего ожидать, особенно если говорить о неизмеримо отдаленном будущем. Ведь литературное произведение не может ограничиться голословным утверждением, мол, будут сделаны открытия, которые потрясут фундамент современного знания. Оно должно оперировать конкретами; поэтому фиктивная связь, ставящая движение Луны в зависимость от комплексного уровня развития цивилизации, представляет собою образную демонстрацию неведомого и непредвещаемого; это акт примирения читателя с загадками — что уже не подлежит сомнению, — ожидающими нас в далеких тысячелетиях. С идеями такого рода все обстоит достаточно тяжко; как было сказано — они не могут веселить, а кроме того, они должны иметь не сказочную структуру, а причинную, которая зиждется на обнаружении связей между ранее раздельно стоящими явлениями.

Приведенная мысль Стэплдона может нравиться, может не нравиться: современному физику, быть может, она покажется бессмысленной. Но необходимо понять, что если б какой-либо показанный здесь замысел казался нам осмысленным как гипотеза, если б мы могли принять его без сопротивления, то он не обладал бы той ценностью модели, которую разрабатывает писатель. В такой точке произведения должно появиться что-то такое, что как раз с позиций теперешних знаний и есть абсурд, но что непременно будет формальным аналогом (как связующая структура) того нонсенса, каким посчитал бы логик восемнадцатого столетия концепцию логики без принципа исключенного третьего или классический физик — понятийные основы квантовой механики. Дело в том, что будущее должно быть средоточием невероятных богатств разноформенных явлений и фактов, богатств, которые мы не приняли бы без сопротивления, если б перед нами появился чудесный гость из XXX или LXX века и вещал бы только голую правду о том, что произойдет в будущем.

От презентации одного из фантастических элементов книги перейдем к ее целостной конструкции. Произведение монументально, хотя, если разрезать его на небольшие составляющие части, соответствующие историям отдельных типов культуры и типов людей, которые их создавали, то ни одна из них как изолят не заслужила бы особо высокой оценки. Тут мы имеем дело со своеобразным явлением, сводящим — относительно — на нет качество строительных кирпичиков совокупностью, из них возникающей, при условии, что эта совокупность достаточно велика. Каждый, кто когда-либо подходил под самый обрыв северной стены горы Гевонт и стоял на известняковой осыпи под ней, знает, что эта куча смотрится весьма неэффектно; да и восхождение по расщелинам голой стены не назовешь приятным, потому что альпиниста в них ожидает вечно влажный и хрупкий известняк, превращающийся в разновидность грязи, по крайней мере местами; тот, кто долго находится на этой стене, вымажется как незнамо кто. Однако это нисколько не меняет того факта, что стена как целое представляется явлением внушительным, притягательным; здесь мы имеем ту же зависимость, которая заставляет нас заполненную грязной водой яму именовать лужей, а бездну, булькающую тем же самым веществом, — грязевым вулканом. Поэтому и то, что отдельные фрагменты, из которых складывается произведение Стэплдона, требуют критической, зачастую уничижительной оценки, что они поражают неправдоподобиями, приходит на ум только тогда, когда знакомишься с ними отдельно, образуют непрерывную цепь, протянувшуюся на миллионы и миллионы лет, они прежде всего создают ощущение гигантских пространств и исторического времени, перемещения в нем и исчезновения целых огромных формаций, так что все детальное, что, вообще говоря, можно было бы подвергнуть сомнению, представляется по мере продвижения по книге все менее существенным по сравнению с целым, вырисовывающимся из него.

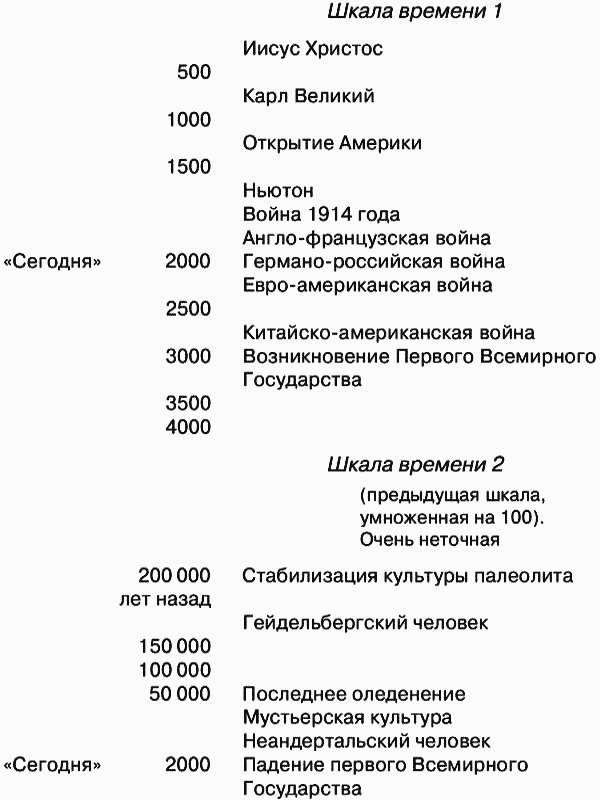

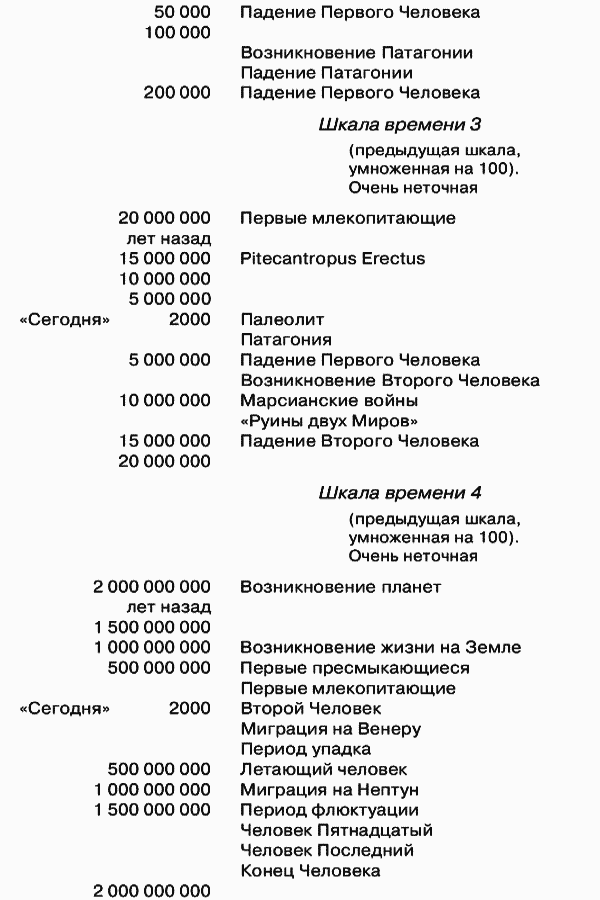

Шкала времени или календари будущего в романе «Последние и первые люди» Олафа Стэплдона

Самым неудачным можно, пожалуй, считать начало, поскольку, оттолкнувшись от тридцатых годов, Стэплдон ринулся в описание ряда войн, вначале европейских, потом глобальных, из которых спустя триста лет после Первой мировой войны возникает объединенная, то есть американизированная планета. Если даже умолчать о том, что самым миролюбивым, культурным и переполненным духом гуманизма государством сороковых годов нашего века он «обозначил» Германию, то особо шокирует проявленное им невежество в области точных наук. Во время нарастания конфликта между Европой и Америкой в Плимуте (Англия) собирается группа ученых, и некий юный китаец демонстрирует им действие оружия, напоминающего «средневековый мушкет» и высвобождающего атомную энергию; этим оружием он уничтожает американские самолеты, совершающие демонстративный облет Англии. Сей факт приводит к войне, в результате которой погибает вся Европа. Наш упрек относится не к тому, что в действительности описанное не случилось; дело в том, что после драматической демонстрации китайский физик уничтожает свое оружие, а сам кончает пред лицом собравшихся жизнь самоубийством; если б мы, как читатели, это даже переварили, то уж отстоять утверждение, будто тайное изобретение не удалось раскрыть, — невозможно. Оно так и осталось загадкой на несколько десятков тысяч (!!) лет. Так вот, такие утверждения к лицу лишь человеку, просто-напросто не понимающему механизм научных открытий; у них мало общего с жеребьевкой, а замки, за которыми хранится атомная энергия, — вовсе не разновидность кодовых амбарных замков, ключ к которым можно подобрать только благодаря невероятно малоправдоподобной и счастливой случайности, одной, скажем, на миллиард попыток. Совершенно ясно, что даже если б все физики, сталкивающиеся в тридцатых годах с явлением уранового распада, покончили с собой, то овладение атомной энергией сегодня было бы уже свершившимся общеизвестным фактом. Эта закономерность относится не к одним лишь нуклеарным явлениям, но распространяется вообще на все сферы научных исследований. Новые и крупные открытия становятся возможными, когда совокупность информационных фронтов науки подходит к ним достаточно близко; конечно, первооткрывателями оказываются люди исключительно проницательные, но их временное отсутствие не сводит вероятность открытия к нулю, а лишь малосущественно, если смотреть на это с исторической перспективы, меняет дату его свершения.

Есть еще несколько бросающихся в глаза наивностей вроде анахронизмов и мелодраматизмов в первой части «Последних и первых людей», например, сцена, в которой посланники США и Китая во время секретных переговоров, имеющих целью положить конец войне между этими государствами, встречают на тихоокеанском острове прелестную туземку, нагишом выходящую из воды, и цветастыми речами выражают неожиданно вспыхнувшие желания, а темнокожая дива, именующая себя «Дочь Человеческая», выбирает американца и, прежде чем отправиться с ним в Штаты, подписывается в качестве свидетеля на заключенном ими секретном договоре! Если к этому добавить, что китаец является на переговоры (и это после двухтысячного-то года!) в шелковом кимоно и с косой, то абсолютное неправдоподобие полученного образа становится полным.

Сплошной чередой недоразумений оказывается возникшая после 2500 года культура американизированной планеты. В ней властвует сакральный культ машин, а особенно — самолета; в специальные Дни Священных Полетов идет показ массовой акробатики и другие аэронавтические демонстрации литургического характера. Использование методов контрацепции недопустимо, поскольку это ведет к растранжириванию жизненной энергии, поэтому фактором, «прореживающим» новорожденных, является акт авиакрещения, при котором жрицы перебрасывают младенца с борта своего самолета на самолет, в котором летит отец ребенка: дитя же должно вцепиться в стропы парашюта, если же отпустит — рухнет вниз и разобьется о землю. Хотя в последнее время много говорят о «культе Машины», о ее «мифе», заменяющем парадигмы более традиционной веры, но ведь не в том же смысле, чтобы какое-либо техническое изделие могло буквально обрести статус культа и действительно превратиться в объект религиозного почитания (а Стэплдон как раз и утверждает, что решающую роль в выборе самолета в качестве объекта священного поклонения сыграла его крестовидная форма). В свете наших актуально-исторических знаний достаточно иронично звучат слова, противопоставляющие культуру Китая культуре остального мира, поскольку китайская культура за центр аксиологии ценностей принимает чисто созерцательные ценности. Однако следует лояльно добавить, что подобному самоосмеянию может подвергнуться вообще любой прогноз, который, исходя из современности, пытается детально, с датами и фактами, предвидеть ход предстоящих событий, думаю, Стэплдон совершенно напрасно детализировал то, что выглядело бы гораздо симпатичнее, не будь оно подвергнуто детализации, так как, собственно, сейчас обозначилась генеральная тенденция, ведущая к унификации планетарных обществ. Динамический скелет истории человечества, раскинувшийся от самых зачатков антропогенеза до современности, то есть на временной оси, насчитывающей свыше миллиона лет, выглядит восходящей кривой, во многих точках подобной богато разветвленной кривой биоэволюционных феноменов. Ибо подобно тому, как формировались и эволюционировали отдельные крупные типы животных в течение времени, измеряемого десятками либо сотнями миллионов лет, а потом надолго замирали в «поглощающих экранах» достигнутого уровня гомеостаза, и как наряду с этими застывшими формами другие продолжали эволюционное движение, дав начало приматам, а через приматов — человеку, так и одни культуры задерживались в поглощающих экранах социоэволюционного застоя, едва достигнув неолитического уровня, другие доходили до феодализма и там приостанавливались, и лишь социологический эквивалент приматов в образе европейского Запада вошел в следующую, капиталистическую, как мы знаем — не последнюю фазу развитийной динамики. И хотя отдельные культуры низших уровней неоднократно полностью погибали, во всепланетном масштабе дело ни разу не дошло до тотальной декультуризации человека, то есть до такого разрушения цивилизационных усилий, которое как бы вновь отбросило его на биологическую точку старта. Значит, в этом смысле можно говорить о комплексном подъеме кривой цивилизационного прогресса, хотя движение это не было четко размеренным, поскольку кривая подъема проявляет многочисленные секулярные колебания (вызванные множеством различных факторов, среди которых наиболее значительную роль играют особенно большие войны).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

4. ОТ ФИЛОСОФИИ СРОДНОСТИ ДО ФИЛОСОФИИ ОБЩЕГО ДЕЛА, ОТ МОНОЛОГА К ДИАЛОГУ

4. ОТ ФИЛОСОФИИ СРОДНОСТИ ДО ФИЛОСОФИИ ОБЩЕГО ДЕЛА, ОТ МОНОЛОГА К ДИАЛОГУ Как философия славянофилов, так и философия радикализма во всех его ипостасях оказались всего лишь предпосылочными линиями становления и развития собственно русской (российской) философии. Эти две

Б. Сущность философии с точки зрения положения философии в духовном мире

Б. Сущность философии с точки зрения положения философии в духовном мире До сих пор мы индуктивным путем выводили черты сущности философии из фактов, носящих название философии, и из понятий о них, как они образовались в истории философии. Эти черты привели нас к функции

V. Понятие сущности философии. Перспективы истории и систематики философии

V. Понятие сущности философии. Перспективы истории и систематики философии Философия оказалась воплощением весьма различных функций, которые вместе составляют сущность философии. Функция всегда относится к какому-нибудь телеологическому сочетанию и обозначает

З.А.Сокулер. Проблема "следования правилу" в философии Людвига Витгенштейна и ее значение для современной философии математики

З.А.Сокулер. Проблема "следования правилу" в философии Людвига Витгенштейна и ее значение для современной философии математики Проблема "следования правилу" возникает в рассуждениях Витгенштейна необходимым образом. В самом деле, он рассматривает значение как

Интерпретация философии Г.Фреге и Л.Витгенштейна в метафизическом направлении аналитической философии

Интерпретация философии Г.Фреге и Л.Витгенштейна в метафизическом направлении аналитической философии Третье направление в развитии аналитической философии мы связываем с возрождением традиционно философской проблематики, когда философа интересует не только

От фантастической философии к историософической фантастике Борхес и Стэплдон

От фантастической философии к историософической фантастике Борхес и Стэплдон Обзор мы начнем с творчества, которому вроде бы присущ онтологический принцип. Во многих текстах Х.Л. Борхеса мы сталкиваемся именно с такой утопией как моделью определенной антологии,

БОРХЕС

БОРХЕС Классик жанра эссе-новелл. Президент Аргентинского общества писателей (1950). Директор Национальной библиотеки Аргентины (1955). Удостоен литературной премии Форментор (1961). Основные сочинения: сборники "Страсть к Буэнос-Айресу" (1923), "Луна напротив" (1925), "Расследования"

Приложение I Хорхе Луис Борхес Два царя и два их лабиринта

Приложение I Хорхе Луис Борхес Два царя и два их лабиринта Хорхе Луис Борхес (1899–1986) – знаменитый аргентинский писатель и эссеист. Он же проникновенный исследователь увлекавшей его исламской культуры. Испаноязычный писатель, знаток и ценитель приписанного мавру Сиду