VIII «То, что уничтожается, расцветает…»[92]

VIII «То, что уничтожается, расцветает…»[92]

Похоронив в пустыне Масихи, Ибн Сина пришел в Нису и поселился в ханаке, только что построенной сукновалом Даккаком. Просидел в келье несколько дней, ни с нем не разговаривая. Сукновалу сказали о странном дервише и позвали знахаря. Знахарь взглянул в лицо Ибн Сине и тут же отошел. Даккак тоже испытал необъяснимое волнение. Уж не Абу Саид ли это — святой, у которого две хырки? А может, Махди — седьмой скрытый мам?

Даккак поставил перед Ибн Синой кувшин с ключевой водой, положил хлеб, поцеловал край одежды и ушел.

Ибн Сина разжал ладонь… На ладони потемневшая от времени маленькая иконка Масихи, которую он снял с груди умершего друга. На обратной стороне иконки нацарапано: Иса ибн Яхъя Масихи[93]. Иса — так в Коране именуется Иисус Христос. Яхъя — Иоанн Креститель, а Масихи — Мессия, Иконка эта — целый трактат. В лаконичном ее рисунке, покрытом потрескавшимся лаком, вся суть учения Неизвестного философа.

Изображение иконки разбито на три ряда. В верхнем, в центре — бог. Над ним надпись — «Высшее добро». По левую я правую стороны от него — семь фигур, семь его проявлений, через которые он является, невидимый, миру, семь его имен: Справедливость, Добродетель, Разум, Истина, Сущность, Жизнь (человек), Мудрость (религия).

Второй ряд: в центре — «бесформенная материя» (так и написано на ободке). По бокам — два организующих начала: слева Время (старик), справа Пространство (девушка). Оба держат в руках таблички со своими обозначениями.

Третий ряд: организованная материя — «сотворенная и не творящая», как написано на верхней границе ряда, Четыре квадратика в этом ряду. Слева направо:

Мир небесных тел, звезд, «небесное племя» — их представляют ангелы, олицетворяющие субстанцию «огня».

Мир крылатых — «воздух».

Мир подводных — «вода».

Мир человека — «прах», «земля».

И последний, низший, ряд — Христос, все вбирающий в себя. И написано: «Конец».

«Господи! — удивился Ибн Сина. — Ведь это же путь человека от бога, как Причины, вниз, в мир, — и обратно, вверх, к богу, но уже как к Цели!» И тут к Ибн Сине в подошел хозяин ханаки сукновал Даккак и поставил перед ним воду и хлеб.

«Ах, Масихи, Масихи… Как тяжело ты умирал! Будь проклята эта песчаная буря, задушившая твое сердце. Никогда мне не забыть твой остывающий голубой взгляд»… Всю ночь греб Ибн Сина руками песок вокруг его могилы. Но ветер делал напрасной работу. Ибн Сина боролся с ветром до утра. А уходя, оглянулся — роевая пустыня, не на чем остановить взгляд… Только что он был с Масихи, завернутым в его чалму… Пустыня поглотила друга, стерла, как сотрет нас время.

Ибн Сина отвернул к стене исказившееся от сдерживаемых рыданий лицо. Мысли, как крылья птицу, поддерживали его, а теперь он летел, сломя голову, в страшное, слепое отчаяние. «Масихи, Масихи… Это я сгубил тебя!» Слезы все-таки вырвались и полились по щекам. Но тут же мысли подхватили упавшую душу, и стало легче дышать.

Ибн Сина отер руками лицо, налил в кружку воды, отщипнул кусочек хлеба.

Тихо сидели в полумраке люди. Кто-то заунывно молился, кто-то пел. Вов прошел хозяин, неся промытые листья подорожника старику, надсадившему ногу.

В минуты всенародного горя как вспыхивает человечность! Этот сукновал Даккак всю жизнь копил деньги на строительство дома для сына и на его свадьбу. А случился голод, построил для парода ханаку, чтобы было где преклонить голову несчастным, потерявшим дом и семью. «Так что же такое человек, которого Неизвестный философ поставил рядом с богом. Как одно из своих Проявлений?» — опять взмыла от земли Мысль.

Хозяин бьет раба… Философия все время смотрела На бога в, не отрывая от него глаз, принимала из рук раба хлеб. (Мысли, туман сердца, снова заслонили от Ибн Сины мир.)

Первым, кто опустил глаза книзу и посмотрел на раба, был Сократ. Он сказал, «Прежде, чем куда-то идти, надо познать человека». Был IV век до н. э.

О природе человека думали с тех пор, как появилась власть. Хозяин хотел знать природу раба, чтобы легче было им управлять. Конфуций в V веке до н. э. учил, человек от природы не добр, и не зол, а дик, как растение, выросшее в горах. Человека надо окультивировать, то есть воспитать. Тогда к хозяину «со всех четырех сторон будут идти люди с детьми за спиной».

— Нет, — сказал ученик Конфуция Мэн-цзы, — человек, как вода. Куда бы она ни потекла, будет течь только вниз. Что бы вы ни делали с человеком, он добр. Надо лишь вовремя кормить его.

— Человек от природы зол, — сказал другой ученик Конфуция. — Зол из-за врожденном алчности. Хозяин необходим, чтобы помочь людям ужиться друг с другом.

— Да никакое воспитание не исправит низкой природы человека! — говорит Шан Ян. — Ев можно лишь пресечь насилием. Идеальный хозяин — бездушная машина. «Добродетель рождается от наказания, справедливость — от смертной казни. Человеку надо оставить войну, земледелие и страх, а не совесть, упорядоченную унифицированную пропаганду, а не философию и искусство: взаимодонос, систему круговой поруки, поощрение за труд и лозунг равной возможности для всех — видимость свободы, а Не искренность в отношениях».

— Постойте, — остановил всех Сократ. — Ведь я говорил: познать ЧЕЛОВЕКА, а не раба! Тогда только мы познаем мир.

И низко кланяется ему с другого конца земли седой ребенок Лао-цзы…

Ворвались в ханаку дети. Ибн Сина вздрогнул. Проследил, как подошли к одному, другому. Просят есть. Люди отводят от них глаза.

Никто не знает, когда родился Лао-цзы. Никто Не знает, где он жил, где похоронен. О Конфуции же знают все.

Лао — это когда раб сам задумался о себе. Трудно рождалась его мысль, долго он творил ее в молчании.

72 года носила его мать в чреве, поэтому и родился он седым. Ничего не известно, о Лао. Остались только его мысли и его седина И никто не видел его умершим. Разве может умереть мысль народа о самом себе? Говорят, Лао сел на быка ? удалился на запад, оставив людям Книгу.

А скрылся он, поднялись с востока багровые облака, может, с этих пор и стали китайцы говорить: «Умереть — значит вернуться на запад»? Ибн Сина вспоминает китайского монаха-даоса, отставшего по болезни от каравана, везущего в Византию шелк, Ибн Сина и Масихи столько возились с ним, вылечили, — и в благодарность он рассказал им о Лао.

Лао сказал хозяевам:

«Когда власть спокойна, народ — простодушен.

Когда власть деятельна, народ — несчастен».

Лао сказал народу:

«Пусть все идет своим естественным путем… Тогда вы станете частицей великого безымянного Дао, которое лишено страстей, не участвует в борьбе противоположностей, а спокойно наблюдает ее. Иначе вы будете частицей конечного Дао — материи и попадете на наковальню между Небом и Землей».

Народ говорит: Конфуций и Лао встретились однажды, и долго говорили между собой. Потом Конфуций сказал:

«О птице я знаю, что она может летать. О рыбе, что она может плавать. О животном, что оно может ходить. Птица может быть поражена стрелою. Рыба — поймана сетью. Животное — капканом. Что же касается Дракона, то я не могу знать, что с ним можно сделать, потому что он на облаках уносится в небо. Я видел Лао. Не походит ли он на Дракона?»

Лао — это иррациональное знание, — понял Ибн Сина. — А на другом конце земли Аристотель рациональное знание, говорит: бог и человек — существа разнородные. По учению Эмпедокла «подобное познается подобным». Значит, не может человек познать бога и мир.

Пока спорили философы, хозяин продолжал бить раба…

И раб, наконец, решил изменить свою судьбу. Восстал.

С этих пор не только Хозяин, эта оторванная от житейских проблем Мысль, но и раб задумался о месте человека в мироздании.

У народной Мысли свой путь. Первая книга, которую народ прочёл, — восстание. Какое бы знамя ни взвивалось, на нем одно слово — Достоинство. Фараби и Ибн Сина считали рабством лишение человека именно достоинства.

Римский вассал Антиох IV убил 40 тысяч иудеев в 169 году до н. э., а 40 тысяч увел в рабство. Через четыре года народ возглавил Иуда Мататия из Хасмонеев, рядом встали шесть его братьев, благословенные матерью, И только через 27 лет Иудея ценою тысяч и тысяч жизней добилась независимости. Погибли и все семь братьев, и Первая мысль первой этой прочитанной рабом книги — культ страдания за веру.

Потом поднялись римские рабы, возглавляемые Спартаком. А на восточном краю земли — китайские крестьяне, возглавляемые даоским мудрецом. На знамени лозунг — «Путь великого покоя».

«Покой, — учит Лао, — это возвращение к жизни. Возвращение к жизни — это постоянство.

Постоянство — это мудрость.

Мудрость — это когда искренним я верю так же, как и неискренни.

Хотя люди и злы, нельзя совсем бросить их.

Самое высокое человеколюбие — любовь к врагу».

По 500 тысяч крестьян убивали китайские императоры, громя восставших. По 300 тысяч закапывали живьем. Увидев на улице трех крестьян, один император сказал: «Похоже, здесь еще много народа!» Были периоды, когда от 50 миллионов китайского народа оставалось… 5 миллионов.

До появления христианства учение Лао-цзы было вер шиной нравственного учения человечества. Это вторая великая мысль народной философии.

Но путь борьбы не освободил раба. Даже там, где была победа, все сходило на нет. Переродилась династия Хасмонеев — сама стала Хозяином, сама завела рабов, Новое мощное восстание, возглавляемое Иоанном Крестителем и его преемником Иисусом Галилеянином, залито кровью. Хозяин, сам бывший когда-то рабом, бьет сильнее всех… Окончились поражением восстания и на Востоке — Маздака, Муканны. Беруни много писал о них. Осталась последняя надежда — на чудо… Это третья мысль народной философии.

— Эй! — толкнул кто-то Ибн Сину.

— Подвинься! И вонзились в лицо недобрые глаза.

Ибн Сина накинул на голову чапан, лег на кожаные мешки с рукописями, чтобы закрыть их. Однако пальцы незнакомца быстро ощупали поклажу.

— Что у тебя там? камни, что ли?

— Оставь его! — строго сказал сукновал Даккак.

— Иди, я дам тебе место.

Незнакомец встал и будто нечаянно скинул все же чапан с лица Ибн Сины и еще раз остро его оглядел. «если он сейчас выйдет на улицу, — подумал Ибн Сина, — я тотчас уйду через другую дверь», — и стал следить за незнакомцем. Но не прошло и минуты, как поднялась в душе мысли, и сладость слияния с ними стерла настороженность.

«Юношеское время мира уже прошло, — сказали порвавшие с миром философы-рабы. — Лучшая пора творений давно уже пришла к концу, и время почти уже прошло, почти миновало…»

Толпы народа, сознательно вышедшие из жизни, ушли в пустыню, чтобы там, вдали от Лжи, попробовать создать царство Правды. Этих отшельников стали называть «ессеи».

«Как птицу из гнезда, так меня вытолкнули из моей страны, — поют они в своем гимне. — Все мои друзья от меня отступились, считают меня разбитым сосудом…»

Ибн Сина вспомнил слова, сказанные как-то Беруни: «Ессеи процветали за 400 лет до Ария»[94]. О, этот Беруни! Как много он знает! Ему доступна литература на греческом и древнееврейском, сирийском и персидском, арабском, тюркском языках[95]. Он читал греческого поэта Омира. Пятикнижие, Библию. Он понял ессеев — это великое нравственное чудо человечества. Говорит же древняя восточная философия зороастризм, что даже когда все погрязнет во Лжи и Тьме, все осквернится и погибнет для чистой, истинной жизни, останется маленький островок праведных, которые возродят Правду. Это — Закон Жизни, ее самоспасение.

Но отрешившись от мира, ессеи не отказались от его прежних духовных открытий. Они и остались на земле для того, чтобы спасти эти зерна жемчуга, затоптанные в грязь. В мертвой пустыне стали размышлять над откровениями.

Фракийский Дионисий, фригийский Аттис, египетский Осирис, финикийский Адонис, месопотамский Таммуз, персидский Митра, среднеазиатский Сиявуш — все это один и тот же вечно умирающий и вечно воскресающий бог. Недаром веками стояли жрецы всех религии на верхних площадках храмов и искали приметы для определения начала паводков Нила., Тигра, Евфрата, Джейхуна., Они узнали, что 25 декабря каждый год рождается Солнце, а 22 марта Бык борется со Львом, и никто не побеждает, наступает равноденствие. И сказали жрецы: «Празднуйте рождество бога 25 декабря, а воскресение его — 22-го марта».

Но рабу, похоронившему Спартака, семь братьев Маккавеев, Иоанна Крестителя, Иисуса Галилеянина, даоских мудрецов, Маздака, Муканну, тяжело было каждый год воскрешать и хоронить надежду. Постоянно возвращающееся воскресение бога он запретил себе. Бог может прийти только два раза: один — для страданий, другой — для торжества.

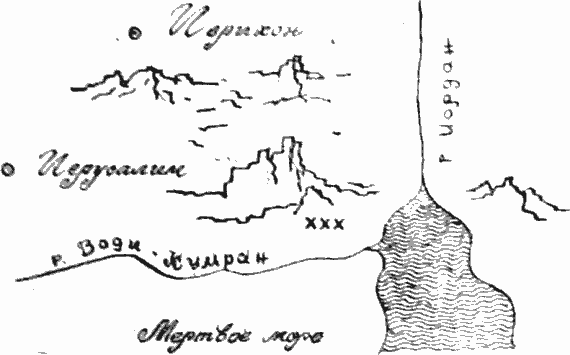

Пятьдесят градусов жары. С марта по сентябрь ни одной капли воды. В Мертвом море нет живых организмов. Единственный источник пресной воды — Айн Фемха в 12 километрах от Иерихона. Ессеи выращивают финики, собирают дикий мед, плетут корзины, циновки, молятся на рассвете, читают (у них огромная библиотека), пишут книги. Ессеи сами себя изгнали в ад, чтобы вызвать укор совести у тех, кто сделал их жизнь невыносимой. Раб сам себя заковал в цепи и выставил на солнце, чтобы сделалось стыдно хозяину. Был и такой наивный способ борьбы у человечества…

Эта наивность, вечная наивность чистой благородной души — тоже сокровище прежнего мира, не принятое им, осмеянное…

А выстраданная вавилонянами идея греха! Черная от грусти мудрость: Грех — это неправда. Притеснение слабого. Когда ссоришь отца с сыном. Неблагородное отношение к жене друга. Когда честен языком, а сердцем лжив. Преследование правого во имя замысленной несправедливости, Когда учишь нечистому…

Знали ессеи и откровения зороастризма… Как много спорили об этом Масихи и Беруни! Ах, Масихи…

Внезапный шум заставил Ибн Сину снова натянуть на голову чапан. Лишь бы не отняли последнего — счастья лежать вот тут, в углу, вповалку с гонимым горем несчастным людом и плакать, думать, вспоминать. Вот сидит из ковре, в доме у Беруни, Масихи и наливает всем чай… Ибн Сина берет из его рук пиалу. Масихи разламывает лепешку… Было же такое счастье! О чем они только не говорили тогда! И Беруни говорил о ессеях.

Да, ессеи знали откровения зороастризм. Знали мудрость их циклов. Первые три тысячи лет Свет — Ормузд Тьма — Ахриман существуют параллельно, не Касаясь друг друга. Свет создает, идеальный духовный мир. Но Тьма обнаруживает Свет, и ей ничего не стоит стереть его. Ормузд силою Слова добивается передышки в три тысячи лет. И создает за это время через мир камней, растений и животных Человека и Быка — своих воинов. Начинается бой с Ахриманом. Длится три тысячи лет. Ахриман убивает Человека и Быка, но не семя их. Ормузд загоняет Ахримана под землю.

В следующие три тысячи лет разворачивается жизнь человечества, и рождает оно Заратуштру для последнего боя с Ахриманом. В конце этой борьбы на землю польется расплавленный металл. Это и будет последний суд миру. Суд огнем и металлом:

Но не все люди погибнут. Останется островок праведности. И потомок Заратуштры — Саошьянт воскресит человечество. И произойдет окончательное разделение Света и Тьмы, духа и материи, мысли и чувства. А потом все повторится сначала.

— Платон знал учение зороастризма, — говорит Масихи, срезая серебряным ножичком кожуру с яблока (как защемило сердце у Ибн Сины, когда он вспомнил это!). Корни философии Платона в зороастризме. Ведь он разорвал духовный и материальный мир, мысль и чувство. И халдеи недаром называли его Саошьянтом!

«Что могло еще поразить ессеев в зороастризме? — думает Ибн Сина, лежа в углу ханаки. — Наверное, то, что судьба отдельного человека составляет в нашей древневосточной философии часть вселенского конфликта Добра и Зла. И то, как просто, тепло обращался человек к богу: „Я спрашиваю тебя, скажи мне правду…“

Удивительна и нравственная Троица зороастризма, Благая мысль. Благое слово, Благое дело. Жрецы носили на теле святую веревку с тремя узлами. Перебирая их, сосредоточивались на Троице…»

Не все было ясно с ессеями. Многое поглотило время. Прекрасная фреска, написанная синей и яркой алой краской, оказалась покрытой белыми пятнами забвения… Потому-то так и спорили горячо Масихи и Беруни.

До середины XX века мы тоже почти ничего не знали о ессеях. Имели лишь несколько свидетельств о них.

И вдруг… Однажды в жаркий апрельский день 1947 года юноша-бедуин из племени таамирэ Мухаммад Диб (Мухаммад — Волк) потерял недалеко от Иерихона, и местечке Вади-Кумран, овцу и в поисках ее обнаружил пещеры, а в них огромные глиняные кувшины, опечатанные смолой. В кувшинах же — кожаные свитки с текстами 40 тысяч обрывков кожи, пергамента, папируса, медных пластинок, написанных на восьми языках!

Пещеры ессеев!!!

Десять лет разбирали ученые обрывки книг. Образовалась целая наука — Кумрановедение. Более трех тысяч работ вышло за 20 лет со дня открытия пещер. Стал выпускаться специальный журнал в Париже: «REVUE DE QUMRAN.»

Подтвердилась правильность даты Беруни. Да, действительно, расцвет ессеев, который, по Беруни, был за 400 лет до Ария, надает на и век до н. э., а жили они на берегу Мертвого моря более тысячи лет: с III века до н. э. почтя до VIII века н. э. Подтвердились и предположения ученых, что, перерабатывая известные им откровения мира, ессеи искали образ нового Мессии: в пещерах найдены книги пророков, обличавших в VIII–VI веках до н. э. царей.

Бесценное достояние человечества — эти книга — этические корни великой нравственной революции человечества. Пророки обличали царей от имени бога. Их убивали, четвертовали, забивали камнями — они все равно выходили на площадь в отрепьях, с длинными волосами и, оглядывая народ горящими глазами, от имени бога говорили: «Народ мой! Что сделал я тебе? Богачи исполнены неправды. И жители говорят ложь. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальники требуют подарков. И судьи судят за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души и извращают дело. Лучшие из них — как тернь. И справедливый — хуже колючки»[96].

Пророк Иезекииль съел, но преданию, свиток, данный ему богом, на котором было написано: «И плач, и стопы, и горе». За свои обличительные проповеди растерзан конями.

Пророк Иеремия… «Разве упавшие не встают? И совратившиеся с дороги — не возвращаются? В сердце моем — палящий огонь. Истомился я, удерживая его…» Убит камнями.

Пророк Исайя — племянник царя. Оставил богатства. Бог коснулся его, как говорит предание, горящим уголь-ком, очистил огнем лгавшие когда-то уста… 60 лет обличал он царей. И 120-летнего его распилили деревянной пилой… «И перекуют мечи на орала, — говорил он. — Народ на народ меча не поднимет. И войне они больше обучаться не будут».

Особенно помог ессеям прозреть нового Мессию — Осия. Он проповедовал светлое будущее от светлой доброты бога. «Повернулось во мне сердце мое. Не сделаю по ярости гнева моего, ибо я — бог, а не человек… От власти ада я искуплю вас. Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?»

«Утренняя заря — явление его, и он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю».

У ессеев, в одной из их сект, — назареев, самой жизнерадостной, — и прошли, как считают Некоторые ученые[97], загадочные годы жизни Иисуса Христа с 12 до 30 лет, о которых ничего не сообщает ни один источник, ни память народная, ни легенды… Б другой же, более суровой и аскетической секте, вырос, по предположению ученых, Иоанн.

Саддукеи и фарисеи казнили Иисуса не за то, что он назвал себя царем Иудеи, въезжая на осле в Иерусалим, а за то, что назвал себя Сыном Человеческим, который Сядет по правую руку бога…

Ибн Сина достал иконку Масихи и еще раз внимательно посмотрел на первый ее ряд. Вот он — человек (Жизнь), стоит рядом с богом. А ведь философски первым это положение обосновал Неизвестный философ. Ничего не знает о нем Ибн Сина, ни имени его, ни рода, ни возраста, где и когда жил. Может, тоже распяли его или распилили деревянной пилой? Может, ушел он на запад, в море заката, как седой ребенок Лао-цзы, и встали при этом с востока багровые облака? Скрылся Неизвестный философ в имени Аристотеля и в книге «О высшем Добре».

Темнее всего бывает перед рассветом… Пока ессеи набирали силу в III — и веках до н. э., античная философия все еще пыталась выбраться из тупика, в который ее вогнал Платон. Пока во II и III веках христианство, напитавшись эллинизмом, иудаизмом и греко-римской философией, начало распространяться усилиями учеников Христа и богословов, античная идеалистическая философия обратилась к Востоку, ища основы, на которой можно было бы возродить идеализм Платона. А когда христианство стало уже в IV веке государственной религией Рима (Хозяин понял, что лучше признать религию раба и тихо, незаметно повернуть ее против него Же самого) — античные философы % все еще бились: одни — над попыткой оживить философию Платона, сраженную вопросами Аристотеля, другие — над продвижением вперед философии самого Аристотеля.

Античность системы не создала. Даже не замахнулась на такое. На создание системы греки смотрели как На вульгарность. Ведь система — это остановка. Счастье не столько в Истине, сколько в поиске ее. И даже когда 5 Истина неожиданно открывалась, они убивали ее. Скепсисом. Десять раз убивали! И если после этого она все же выживала, признавали, но и то не сводили с нее остроследящих, размышляющих глаз.

Ценился критерий Истины, — ее палач. У Платона им было мыслимое. У Гераклита и Эмпедокла — чувственное.

У Аристотеля — мыслимое и чувственное. У Протагора — выгода. Ксеанид же угрюмо сказал: «Нет ничего истинного».

Неоплатоники (поздние последователи Платона) горько смотрели на то, как добивали зашедшую в тупик идеалистическую философию скептики — всеразъедающим скептицизмом, эпикурейцы — жизнелюбием.

Первая попытка спасти античный идеализм — это Плотин, родившийся через шесть веков после Аристотеля. Житель Египта, он завербовался солдатом к римскому императору Гардиану в его персидский поход, чтобы, самому увидеть и познать Восток, откуда пришла в Грецию философия. Вернулся, обогащенный тремя таинствами восточной философско-религиозной мысли: идеей эманации бога, истечением его в мир, дуализмом — борьбой Света и Тьмы, Добра и Зла, и экстазом — постижением единой сути бога через божественное откровение, любовь, слияние мира множественности и мира Единого.

— И знаешь, как ему удалось это сделать? — поворачивается к Али Муса-ходжа. — Подложил две бочки с порохом в тот тупик, куда загнали Платона вопросы Аристотеля. Одна бочка — мысль Эмпедокла о том, что «подобное познается подобным». Философы тут же напустились на Плотина: «А разве подобен человек богу?!» Тогда Плотин прикатил другую бочку пороху — мысль Платона о том, что «душа человека познает бога потому, что она — богоподобна». Соединил обе бочки смоляной веревкой и поджег. Побежал огонь к пороху. Побежала мысль Плотина — «действующий по ПОДОБИЮ сближается с богом», и взорвался тупик. И хлынул в античный идеализм свет.

«Неизвестный философ ввел незаметно Аристотеля в дом философии Платона, оживленной Плотином, — думает Ибн Сина, — разработал на аристотелевских тезисах основные вопросы, стоявшие тогда перед миром».

Мысли Ибн Сины прервали какие-то люди, подошедшие к нему с саблями в руках. Они вытащили его из угла, где он лежал, накрывшись чапаном, и повели при огромном скоплении народа в ближайшую мечеть.

В темном углу мечети проступил навстречу ему величественный человек в сверкающей золотой одежде — царь Нисы. В руках он держал портрет Ибн Сины.

Остались наедине.

— Я получил это, — сказал царь, — от султана Махмуда вместе с предписанием изловить вас и отправить в Газну. Все видели, как вас вели по улицам. К Махмуду уже скачет тайный его шпион доложить это. Ну и дальше… Дальше вы сбежали по дороге в мой дворец или тюрьму. Поняли?

«Абу Али был у нас, но давно ушел», — написал потом царь Нисы Махмуду по прибытии гонца от него с грозным предписанием немедленно прислать голову Ибн Сины. Так рассказывает историк XVI века Казвини.

Вот и осталась позади Ниса — житница Хорасана, винный погреб парфянских царей, слава Александра Македонского.

— Эх! Почему я, глупый, не научился плавать, крикнул Александр, кидаясь в мощную по весне, полноводную реку, а за ним кинулось и все его войско. Так и взяли Нису. Через 250 лет тысяча и тысячи пленных римлян — воинов Красса, того, кто подавил восстание Спартака, шли через этот город. Сам Красс погиб в битве парфянским царем в 53 году до н. э. Более 20 лет пылились римские знамена в углу главного зороастрийского храма Нисы. Марк Антоний, возлюбленный Клеопатры так и не смог отбить их, таких воинов, как парфяне, римляне еще никогда не видели: «сбросили они с себя покров, — пишет римский историк I века Плутарх, — и предстали перед римлянами пламени подобны — в шлемах и латах из ослепительно сверкающей стали, даже кони в латах».

Вспомним хуннов, тюркютов, саков, кушан… Они тоже поражали врагов железными доспехами. Одна у них родина — Центральная Азия, откуда они все и пришли. Одна кузница — Алтай.

Все дальше и дальше Ниса — боль Ибн Сины, развеянная ветром могила Масихи…

Из дома чуть свет я уйду за высокой звездой.

Уйду от сует, что меня окружают ордой.

Оставив одежду в руках материнских, уйду я.

Чтоб, как Иисусу, омыться святою водой… [98]

— сложились в душе Ибн Сины стихи.

Все дальше и дальше ханака сукновала Даккака[99]. Судьба удостоила его чести построить на пути Ибн Сины убежище…

А навстречу Хусайну по большой дороге, ведущей в Тус и Нишапур, движется горе народное, толпы сраженных голодом и холерой крестьян. Индийские походы Махмуда обогащали лишь султана и его армию. Со всех сторон стекались к нему добровольцы — газии. Средства на их снаряжение собирались с народа, как и средства на содержание двора и государства. А тут в последние годы случились из-за сильных морозов неурожаи. Крестьяне потеряла и без того с трудом удерживаемое равновесие между жизнью и смертью. Оставалось нищенствовать, скитаться, что все равно вело к голодной смерти. Вот тут-то многие молодые мужчины и начали уходить добровольцами к Махмуду.

Глазам Ибн Сины открылась страшная картина, когда он шел по направлению к Тусу, на запад. Поля запущенны, вместо пшеницы — дикая трава, засорены листьями осени каналы: никто весной их не чистил, обвалились крыши, разорвались лозы винограда от обильных зимой снегов, и опять ни одна рука не поднялась поправить беду.

«А хлеб имелся в Нишапуре в достаточном количестве, — пишет историк Махмуда Утби. — На всех дорогах поставил султан солдат, чтобы они не пропустили на рынки ни один караван с зерном. Все скупал, а потом продавал по очень высоким ценам, так, что на базарах оставалось по 400 манов непроданного хлеба». Утби рассказывает об этом, не осуждая Махмуда, а восхищаясь его могуществом, который «осуждает на гибель кого хочет…» Но как же иначе можно было поведать миру о жестокости Махмуда, будучи его официальным историком?!

В одном только Нишапуре умерло более ста тысяч человек. «Дороговизна и голод достигли такой степени, — продолжает Утби, — что народ не видел ничего, кроме лепешки Луны и Солнца на столе, а во сне по ночам собирал колосья Плеяд». Люди начали есть людей… Везирь Махмуда Абулаббас Исфераини отказался собирать очередной налог с народа, И без того «ободранного, как баран. Я лучше сам внесу необходимую сумму, но к голодным не пойду». Исфераини заплатил за этот свой поступок смертью, новый же везирь — Майманди собрал налог.

А тут еще раскрутилась от горизонта до горизонта холера. Майманди успокоил Махмуда: «Ничего. В столь густонаселенном месте, каким является Нишапур, холера быстро иссякнет, поедая массы. До нас не доберется».

Вот так, с толпами голодных и больных Ибн Сина и двигался в сторону Туса, неся на спине два мешка: одна со своими рукописями, другой — с рукописями Масихи.

И в это же время Навстречу Ибн Сине, но с другого конца — с востока на запад, тоже в Тус, шел 77-летний Фирдоуси поклониться могиле, сына и дому, в Котором 30 лет — столько же, сколько жил сын, — писал «Шах-намэ». Более полугода назад Фирдоуси покинул дворец Махмуда, где осмеяли его поэму. Если б поэт просто ушел, униженно смолчав… Нет, он пошел в баню. Как говорит предание, и роздал жалкие гроши, полученные от Махмуда, банщику, брадобрею и нищим. Вся Газна, смеясь рассказывала об этом. Старого поэта повсюду искал гнев Махмуда. А он сидел в доме лавочника Исмаила Варрака и пережидал, когда остынет горячий ветер, дующий из дворца. Потом сел на ослика и поехал домой, в Тус. Он знал: гонцы Махмуда скачут впереди. Поэтому в Герате, на пол-пути к Тусу, остановился и прожил тайно шесть месяцев — достаточное время, чтобы слетали гонцы в Туе и обратно в Газну, Прошли эти шесть месяцев, и вот теперь едет он домой. Дремлет на ослике, свесив голову. Не дремлет — остро думает. Для встречных — дремлет. И лица не видно, — только огромная чалма, постукивая о грудь, болтается на костлявой шее. Солнце печет ему в левый бок, Ибн Сине — в правый.

И вот Тус — родина Газзали. Ибн Сина сидит в ханаке для странствующих дервишей, ест коренья, собранные Им в пути, и думает: «Куда дальше идти?» За ханакой сжигали трупы тех, кто умер ночью. Обнаружить свою тайну и начать лечить людей Ибн Сина не мог. Кто не соблазнится за мешок зерна продать его! Но и смотреть равнодушно на страдания людей не было сил. И Ибн Сина пустил в народ стих:

В чистом воздухе паря, ядовитых змей, как мух.

Уксуса, нашатыря, убивал великий дух.

Если раджи взять мискаль и мискаль нашатыря,

А потом перемешать, то, как сказано, не зря.

Осушивший эту смесь ощутит блаженства час,

И спасти она должна от любой отравы нас.[100]

И другой стих — об обязательном питье кипяченой воды, о передаче болезни через воздух и воду. Эта гениальная его догадка о микробах была высказана за 800 лет до Л. Пастера.

Один старик, капая в чай уксус, сказал про стих Ибн Сины:

— Наверное, это написал ученый, которому не хватает ума заработать на жизнь!

— А ты что, получил уже от Махмуда?

— Что?

— Ну, то, что не доходит до людей — жалованье!

— Никуда Махмуд от меня не уйдет! Уж если к халифу подошел нищий и сказал: «Отдай мне в жены свою мать. Очень уж у нее толстая задница!» — то, что же, я не подойду к Махмуду за своим жалованьем?

Смех потряс ханаку.

— Ну и что он ответил?..

— Кто?

— Халиф.

— А… Сказал: «И мой отец любит ее за это же!»

И опять все засмеялись, а у Ибн Сины комок слов встал в горле. Что его горе по сравнению с горем народа!.. Кроткий, терпеливый, с сомкнутыми в великом молчании устами народ открывает их только для правды, любви и помощи. Разве смех — не помощь?

В том, как связываются простые люди друг с другом, есть что-то особенное. Они как бы одновременно говорят о прошлом, настоящем и будущем. Они словно «проснувшиеся», потому что праведно соотносят себя с жизнью…

И вдруг Ибн Сина понял, куда он сейчас пойдет! В Нишапур, к Абу Саиду, — человеку, перед которым народ стоит на коленях…

Ибн Сина состоял с Абу Саидом в переписке. Правда, письма были не частые, но разговор шел о боге, человеке, Добре и Зле… «А о чем сейчас говорить? Вон двух девочек несут к огню… Они только что умерли. Сейчас ни о чем нельзя говорить. Сейчас надо молчать. Сейчас имеет право говорить только народ… или пророк Мухаммад, Иисус Христос, Будда, седой ребенок Лао-цзы. Но и они в такие минуты молчат. В том-то их и мудрость», — думает Ибн Сина.

И все-таки он пошел к Абу Саиду. Шел два дня, питаясь корой деревьев, кореньями трав, из последних сил таща на себе два мешка с рукописями.

В Нишапур Ибн Сина не зашел, боясь ищеек Махмуда. Остановился в деревне Шиккан — Две трещины, недалеко от Нишапура. Деревня была пуста. Из двух гор, нависавших над ней, из двух трещин текла вода, переливаясь через край забитых листьями, мусором и трупами каналов. Вылез откуда-то из кучи старик. Ибн Сина спросил у него дорогу на Нишапур.

Старик показал на небо.

— Да нет! Дорогу мне покажите!

Старик показал на кладбище..

Абу Саид родился в 967 году. Его отец Абулхайр, ученый по растениям, жил при дворе султана Махмуда. Весь дом ого был обклеен изречениями султана. Семнадцатилетний Абу Саид ушел жить отдельно от отца в простом глиняный домик. Все стены обклеил изречениями из Корана. Отец устыдился. Оставил дворец и сделался дервишем.

Абу Саида мучила страсть к приобретению знаний. Пять лет он изучал науки самостоятельно, а потом бросил все и ушел в Серахс, где на куче мусора увидел юродивого, сшивавшего две бараньи шкуры — одежду безумных. Лбу Саид долго стоял и смотрел на него.

— Все, Абу Саид, — сказал юродивый, заканчивая работу, — вместе с заплатой я и тебя пришил к этой коже. — Взял Абу Саида за руку и привел к пиру[101] Абулфазлу.

— Возьмите этого юношу. Он ваш.

Пир несколько лет учил Абу Саида, а потом отправил его на родину, в селение Мейхене[102], приказав семь лет жить одному. Много надо было продумать человеку, прежде чем идти со Словом к людям. Абу Саид выдержал испытание. Потом пир, продержав Абу Саида еще два года около себя, подарил ему свою хырку — одежду, никогда не снимаемую, которой перед смертью удостаивается лишь самый лучший из учеников, и послал его на семь лет в пустыню. Теперь предстоит родить свою истину. Пир Умер, но ровно через семь лет приснился Абу Саиду и сказал:

— А теперь иди к людям.

Несколько лет Абу Саид был с народом в родном селении Мейхене, Наконец настал срок вскрытия завещания пира. Там было написано: «А теперь иди в Амуль к шейху Абулаббасу, если он жив».

Абулаббас порезал однажды руку, и Абу Саид хыркой, полученной от пира, зажал его кровоточащую рану. «Такую святыню не пожалел выпачкать в крови! — удивился про себя Абулаббас. — Это говорит о его искренней любви ко мне». И отдал Абу Саиду свою хырку. На Востоке нет святого, у которого было бы две хырки. Провожая Абу Саида к людям, Абулаббас сказал:

— Теперь здесь только Истина, — и показал на хырку Абу Саида, — то есть ты стал Истиной.

И вот десять лет Абу Саид проповедует в Нишапуре. И первое, что он сказал народу:

— Кто не учился у пира, тот достоин сожаления. Если кто и достиг высот духовной жизни без пира, так, что становятся ему открыты все тайны мира, все равно ни к чему истинному по придет. Потому что только при общении с пиром (не с книгами!) познается Любовь. Надо всегда быть в плоскости пира, познавать мир через Любовь. Отныне я ваш пир.

Книга «Асрар ат-таухид» говорит, что ханака Абу Саида располагалась в Нишапуре на улице сукновалов. До конца дней своих учил Абу Саид народ главной заповеди суфизма: не уклоняться от зла, идущего к тебе. Мужественно встречать его на своем пути.

Когда пришел он в Нишапур, там уже были свои пиры: Баба Кухи — 90-летний собиратель Хадисов — изречении пророка, и глава воинствующих суфиев крайне правого толка — каррамитов — Абу Бакр. Родоначальник каррамитов — Ибн Каррам, IX век, проповедовал, что наказание за грехи начинается не после Страшного суда, а уже в могиле, тотчас же после погребения.

Нишапур — центр каррамитов, их здесь более 20 тысяч. Какое-то время султан Махмуд даже сделал их правительственной партией, а Абу Бакра — своим другом, раисом Нишапура, разрешил ему преследовать инакомыслящих, отбирать у них имущество, за что Абу Бакр помогал Махмуду, благословляя словом пророка все его грабительские походы, и толпы газиев пополняли его редевшие войска. Но вскоре все рухнуло. Алчность Абу Бакра вызвала такое недовольство, что против него выступил даже главный судья Нишапура, учитель сыновей Махмуда.

И вот пришел 35-летний Абу Саид с двумя хырками. Слава его обрушилась на город, как река, сорвавшаяся с гор. И затопила Нишапур. Весь народ был у его ног.

Абу Бакр и враг его — главный судья объединились против Абу Саида, написали Махмуду донос. Махмуд прислал 100 тысяч добровольцев, 750 слонов. Абу Бакр выставил 20 тысяч своих вооруженных приверженцев, главный судья — 30 тысяч. И когда Абу Бакр случайно встретился за день до выступления с Абу Саидом, Абу Саид сам же ему все спокойным грустным голосом о тайно готовящейся против него расправе рассказал, искренне страдая за душу Абу Бакра, захотевшую принять на себя такой грех. Абу Бакр был так потрясен, что покаялся, распустил воинов и забрал донос. Впоследствии же сделался наставником детей Абу Саида.

Слава Абу Саида разнеслась по всему Востоку. Он сделался идеалом суфиев. Считалось за честь быть знакомым с ним, учёнейший из ученых немел перед его взглядом, а «жемчужина, говорят, растекалась водой». Один дервиш, посвятивший свой трактат Махмуду, забрал его и и посвятил Абу Саиду.

— Если девушка выходит замуж по собственной воле, и можно ли отдать ее в жены другому в том случае, если первый муж не умер и не развелся с ней? — спросил дервиша разгневанный Махмуд.

— Можно, — ответил дервиш. — Если муж ее импотент.

«Какую же такую особенную истину знает Абу Саид, что народ день и ночь идет к нему?» — думает Ибн Сина, стоя в своей рваной одежде дервиша в толпе перед домом Абу Саида рано утром в ожидании его выхода. Сердце взволнованно колотится.

И вот открывается дверь и выходит человек, от присутствия которого теплота разливается по телу, а на душе становится отрадно и легко. Абу Саид оглядел всех мягким взглядом, низко поклонился и поднял руку. Тотчас все склонили головы. Абу Саид уронил на покорно доверившихся ему, еле державшихся от голода людей слово Надежды:

— Он есть все!

— Он есть все! — повторил народ.

— Тот, кто одинаков снаружи и изнутри, — тот с нами, — говорит нараспев Абу Саид.

— Тот с нами! — повторяет народ.

— Тот, кто ничего не имеет из имущества и тем осуществляет учение о единстве, тот с нами.

— Тот с нами! — повторяет народ.

— Тот, кто наполнил сердце размышлением о единстве, — тот с нами!

— Тот с нами!

— Он есть все! — говорит Абу Саид.

— Он есть все, — повторяет народ.

«Господи! Так он же проповедует единство мира Единого и мирз множественности!» — удивился Ибн Сина.

— Тот, кто не верит в это единство, тот не с нами, — говорит Абу Саид, — ибо лишь умножится его тоска. Уйди, пока есть время.

— Уйди, пока есть время, — повторяет народ.

Никто не отделился от толпы. Все, как один, смотрят на святого.

— Ну, слушайте… — И Абу Саид мягким, исполненным искренней нежной доброты голосом стал читать нараспев под музыку стихи:

Знай, Любовь САМА приходит,

И не является через изучение не.

— Он есть все! — сказал народ и стал на колени.

Равнины сердца моего из-за Любви к тебе, —

продолжает Абу Саид, —

Сделались бесплодными солончаками,

Чтобы ничья Любовь во веки

Не гуляла по ним.

— Он есть все! — отбивает народ ритм мысли Абу Саида.

Герои, что хочет умереть на поле битвы, —

снова говорит нараспев святой, —

Превосходят ли того, кто ищет мученичества за Любовь?

В день Воскресения может ли первый походить на второго?

Первый убит врагом. Второй же… Любовью.

— Он есть все! — сказал народ.

Все тело стало слезою и вылилось через очи из-за Любви к тебе, —

говорит нараспев Абу Саид.

Без тела следует ли жить?

От меня ничего не осталось, откуда же явится проявление моей Любви?

Когда я сольюсь с Возлюбленным, кто будет моим Возлюбленным?

— Он есть все! — сказал народ, и вместе с ним произнес эту формулу философии Абу Саида и Ибн Сина.

Ты был со мной, в я не позвал тебя,

— говорит нараспев Абу Саид.

Или ты не был со мной, и я не познал тебя?

Когда мое «я» исчезло, тогда я познал тебя,

Пока был «я», я не познал тебя.

— Он есть все!

Ибн Сина понял: на иконке Масихи было семь проявлений бога, через которые он, невидимый, является чело-веку: Справедливость, Добродетель, Разум, Истина, Сущность, Жизнь (Человек) и Мудрость (Религия). И у Неизвестного философа эти же семь имен. Но нет у него проявления бога через ЛЮБОВЬ, то, что проповедовал Абу Саид. И разве Иисус Христос — не явление бога народу через Любовь? Вот истина, которую открыли в своих пещерах ессеи, переработав все откровения мира.

Народ принял благословение Абу Саида и стал петь в танцевать. Это были старые народные эротические песни[103].

Девушка — маленькая, малюсенькая, крохотная,

Скажи о том правду, а не то побью тебя палкою,

Пораню тебя, измучу тебя:

Кто разорвал твои шаровары?

«Не бей меня палкою: не мучь меня, —

Я скажу о том правду:

Пошла я в шахский сад к служителям.

Погулять и посмотреть.

Шаровары мои разорвал шип, разорвал в темную ночь».

Друг Сули, милая мои. Сули — милая моя. Сули,

Я не сорвал еще ни одного цветка соединения с тобой.

О, девушка моя милая,

Стану ли я жертвой твоей родинки и твоих уст…

Народ пляшет все быстрее, поет все взволнованнее и приходит в экстаз.

Глаза в глаза смотрят друг на друга через толпу Абу Саид и Ибн Сина. Абу Саид делает еле заметный знак идти за собой. Ибн Сина подчиняется.

… В простой глиняной келье Абу Саид, низко кланяясь, говорит:

— Здравствуйте, Абу Али ибн Сина.

— Как вы узнали меня?! У вас есть мой портрет?

— Я посмотрел на вас и понял: это вы. Наверное, когда я читал ваши письма, ваше лицо проступало сквозь расстояние и отпечаталось в моем сердце. Вы про этот портрет спросили?

— Они провели семь дней, никуда не выходя, — сказал потом об этой встрече народ. — Провели семь дней в беседах души.

Умные люди записали: «Они вступили в научный диспут по силлогистике. Абу Саид опровергал верность первой фигуры силлогизма, указывая на субъективность представления о качестве предмета, о Котором составляешь суждение. Ибн Сина, наоборот, отстаивал правильность этого положения аристотелевской логики».

Народ сказал это же самое языком легенд: Абу Саид подбросил вверх пиалу, она не упала, повисла в воздухе.

— Почему же она висит, если, согласно твоим доводам, должна упасть? — спросил Ибн Сину Абу Саид.

— Закон физики, на который ты намекаешь, — ответил Ибн Сина, — относится только к телам, которым ничто не мешает стремиться к центру, а эта пиала удерживается в воздухе твоей волей и потому не может упасть на землю.

О чем они могли говорить? Вопросом века был тогда вопрос: Как достичь единства бога и человека, «неба» и «земли», Единого и мира множественности, мысли и чувства?

Это был вопрос Чести. Ответ на него — степень Благородства. Человек — не агрессивное животное, которое, отрываясь от кормушки, смотрит иногда бессмысленными глазами на небо, не доступное ему. Человек — это лучшее создание Вселенной, сказали лучшие люди эпохи. Миллиарды лет Вселенная взращивала человека, переходя от низших творческих форм к высшим. Были у Нее сначала только космическая пыль, сила тяготения, огонь и вечное вращательное движение. Потом Вселенная создала планеты, и на одной из них — Земле, бесконечно сочетая четыре первоэлемента: огонь, воду, землю и воздух, — постепенно образовала мир минералов, мир растений, мир животных и, наконец, — мир человека. Каждая эта огромная эпоха ПОСТЕПЕННО переходила в другую. И так, постепенно, сквозь холодную космическую пустыню, проступили однажды теплые человеческие глаза, — его улыбка, ласка, гордость и обаяние ума. Не достоин ли он стоять рядом со Вселенной, что на языке средневековья означало: рядом с богом?

Суфии и философы, осознавшие это, сделали вопрос единства бога и человека, мира Единого и мира множественности главными вопросами века, то есть своеобразно, по-своему, через призму своего времени, провозгласили гимн человеку.

Но как же осуществляется это единство? Через Любовь, — сказали суфии, — через ту великую Любовь человека к богу, которая совершенствует и поднимает его до слияния со Вселенной (Истиной). Это и был средневековой пантеизм — средневековая форма гуманизма. Таким образом, суфии — одно из значительных явлений в истории духовной жизни народов Ближнего и Среднего Востока. Газзали даже назвал их одной из «четырех категорий искателей истины», как, впрочем, и Омар Хайям.

Философы же говорят: единение бога и человека осуществляется через разум. По теории эманации человеческий разум соединяется с Приобретенным (Деятельным) разумом — хозяином подлунного мира. Приобретенный же разум соединяется по цепочке других разумов с 1-м разумом — единственным, кто непосредственно общается с богом. Единым. «О как долог этот путь! И как он страшен», — мог подумать Абу-Саид, глядя на Ибн Сину.

— Разум — это огонь, — говорит он Ибн Сине. — Ведь так, кажется, считал и Гераклит. Душа — метаморфоза огня. Чем больше огня участвовало в создании ее, тем больше она исполнена разума и сухости. Влажность — это чувство. Страсть — смерть для души, то есть разума. Вот почему и читаю народу стихи, пою песни, играю на дутаре — чтоб не горели они в огне размышлений, ибо разум — недостаточен. А тем более он сжигает тогда, когда не понимаешь единства мира Единого и мира множественности. Тогда музыка и пение лишь еще больше раздуют огонь, как если бросить в него сухую вязанку дров. Единство же достигается только через любовь. Предаваясь счастью земной любви, человек ставит себя выше всех своих несчастий, выше всего того, что ему могли бы дать богатство и власть. Я вчера прочел народу один индийский стих:

Ни полная Луна,

Ни звезды.

Ни жемчуга,

Ни свет светил

Не светят нам так ярко,

Как женщина в ночи…[104]

И они ответили мне восхищением. Они взвыли от восхищения! Они — голодные, больные холерой, выброшенные из жизни, не имеющие ни дома, ни поля, похоронившие детей, — поднялись над всеми своими несчастьями и высказали восхищение! В этом они выше султана Махмуда, тебя и меня, то есть власти, разума и святости. Они — на пороге божественной Любви, на пороге прямого видения Истины, непосредственного ПЕРЕЖИВАНИЯ ее, а не познания. Разум говорит: я вижу огонь и знаю, что это такое. Любовь же говорит: я ринулась в огонь, я сгорела в нем и потому знаю, что это такое.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

VIII

VIII Итак, мы остановились на том, что мистик, подобно влюбленному, достигает неестественного состояния, «сосредоточив» все свое внимание на одном объекте, назначение которого только в том, чтобы отвлечь внимание от всего остального и обеспечить опустошение души.И все же

VIII

VIII В предыдущей главе я заметил, что проблема начала изменений и развала представляла собой одну из самых больших трудностей историцистской теории общества Платона. Невозможно предположить, что первый естественный и совершенный город-государство

VIII

VIII Платон скорее всего хорошо знал теорию Ликофрона, так как, по всей видимости, был его младшим современником. И действительно, теория, подобная этой, упоминается сначала в «Горгии», а затем в «Государстве». (Платон нигде не называет автора этой

VIII

VIII Как только мы приходим к такому выводу, многие вещи, которые казались не относящимися к делу, оказываются ясными и взаимосвязанными. Например, не вызывает сомнений, что «Государство» Платона, полное намеков на его современников и проблемы того

VIII

VIII Сократ отказался заключать компромиссы с собственной совестью. Платон со всем его бескомпромиссным стремлением к чистке холста или доски художника был вынужден на каждом шагу пути, по которому он пошел, заключать компромиссы со своей совестью.

VIII

VIII Если вернуться к марксовой теории бессилия политики и бессилия власти исторических сил, то мы должны признать, что в целом эта теория являет собой впечатляющую конструкцию. Она есть прямой результат его социологического метода, его

VIII

VIII Просты эти слова так, что ребенку понятны. Маленькие притчи, детские картинки, навсегда прилипающие к памяти: бревно в своем глазу, сучок в глазу брата; слепой ведет слепого в яму: это так просто, понятно, что до конца мира не забудется.Детям понятно и непонятно мудрецам,

VIII

VIII В сонме учеников Петр всегда на первом месте у Марка, но меньше всех польщен, – напротив. «Блажен ты, Симон Ионин»… пропущено, кажется не Марком, а самим Петром. Но осталось: «отойди от Меня, сатана!» Кто мог бы вспомнить это, кроме самого Петра? И еще страшнее, потому что

VIII

VIII Два Иоанна, два брата-близнеца, с очень похожими лицами, в полутемной комнате – эфесской общине конца I века. Если уже в середине II века их не различают и принимают одного за другого, то тем более – в XX веке. Мы знаем, что один из них – тот самый, – тело, а другой, не тот, –

VIII

VIII В конце прошлого века, на краю Ливийской пустыни, там, где был древний египетский город Оксирних (Охуrhynchos), найдены в одном христианском гробу II–III веков, три полуистлевших клочка папируса, должно быть, от ладанки, которую покойник носил на груди и завещал положить с

VIII

VIII Кто читает Евангелие, как следует, тот невольно пишет в сердце своем Апокриф, не в новом смысле, «ложного», а в древнем – «утаенного Евангелия».[233]Чудом до наших дней уцелевшая, не писцом на пергаменте, а Богом на земле написанная к такому «утаенному Евангелию»,

VIII

VIII Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.И когда Он был двенадцати лет, пришли они, также, по обычаю, в Иерусалим на праздник. (Лк. 41–48.)Можно было пройти из Назарета в Иерусалим прямым путем, через Самарию, дня в три;[275] но, так как самаряне, почитая

VIII

VIII Вот одно из двух, для нас явных событий в тайной жизни Иисуса, а другое, почти одновременное, – более исторически твердая точка, чем даже Рождество Христово, – смерть императора Августа, в 14-м году нашей эры, 18–19-м – Иисусовой жизни. Линией, проведенной между этими

VIII

VIII Верно ли мы угадали тайну Запада: «Атлантида – Европа»; верно ли прочли на грозно-черном, и все чернеющем, грознеющем небе огненными буквами начертанное слово: Конец? С каждым днем, увы, все меньше можно сомневаться, что верно; все легче, с каждым днем, математически

VIII

VIII Но лучше всего поняли бы, что значит Рыба-Голубь, члены Иудейского тайного братства, ессеи, молчальники, обитатели тех самых горных пустынь от Эброна до Энгадди, к западу от Мертвого моря, где двадцать лет провел молчальник и пустынножитель, Иоанн Предтеча;[349] странные

17. Действие полярности уничтожается превосходством обороны над наступлением; этим и объясняются паузы в развитии войны

17. Действие полярности уничтожается превосходством обороны над наступлением; этим и объясняются паузы в развитии войны Если оборона сильнее наступления (мы это докажем в дальнейшем), то возникает вопрос: столь же ли выгодна отсрочка сражения для первой стороны, сколько