Глава шестая. Лики, лица и личины

Лицо должно отражать личность...

Василий Ключевский

Лицо и лик

В книге Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси» (Л., 1947) дана своеобразная реконструкция жизни средневекового человека с точки зрения «вещи»; люди представлены телесно «по классам», в социальных своих градациях как купцы, ремесленники, священники, воины, миряне.

Но есть и другая сторона дела, сторона самого Логоса, то есть слова-духа. Интуиция Павла Флоренского первая разглядела в дали времен три ипостаси духовного облика человека.

Это разные проявления общей сущности, которую весьма условно можно именовать личностью (о ней — потом), в зависимости от того, что и как проживается: живот, житие или жизнь (градуальность этих качеств оформилась уже в «Домострое»), — и как представлена личность: овеществленно об-ликом, в признаках различий, или как духовность лика.

За последнее столетие сделано многое, чтобы неосторожным или преступным словом смазать накопленные веками тонкие смыслы народного, подсознательно, «подспудно» вызревшего чувства личности, какою должна она быть. Сначала символ «лица» подменили понятием «физиономия» или «индивидуальность», затем символ «личина» — рекламным понятием имидж; теперь пытаются ввести в оборот и фейсизм (англ. face — и лицо, и лик). Тем не менее символический смысл славянского ряда однокоренных слов всё еще ощущается нашими современниками; время от времени появляются статьи и книги, которые используют их потаенный смысл, осознавая их верно как символы.

Типы характеров

Достойными почитания признаются два типа русского человека, две крайности героического как воплощение чувства и мысли. Они существуют и действуют не как средний тип лица и вне его общих норм. Эти личности — герой и святой. Герой воплощает идею дела, вещности и телесности языческой стихии в русской жизни; святой выражает идеалы христианской, духовно возвышающей идеи. Между ними располагаются образы, переходные от святости идеи — до фанатизма — к осуществленности дела — до героического. «Главное дело — подвиг, а жизнь становится делом второстепенным», — говорил Константин Аксаков.

Древнерусская литература посвящена изображению таких героев. Она создала непрерывность традиции в увековечении их памяти. Герои предстают как символы, даны на память «предыдущим родам» в качестве «образных понятий», необходимых для утверждения традиции:

У героя и святого различные функции, они учат разному, но главное в их деяниях совпадает: разделить у-часть всех, но при этом остаться выше, сохраниться в качестве идеала. Герой есть «точка вскипания жизни», и если готов отдать даже жизнь, тогда — подвиг, но подвиг не по принуждению, нет, должно быть «внутреннее согласие на героический подвиг», говорил Михаил Пришвин.

У Георгия Федотова можно найти описание «двух типов русскости» [Федотов 1981: 86—90]. Ни тот ни другой тип не универсален, но они дают возможность развития, обогащения личности, так что и схема самой личности предстает как двоецентричная. Удвоенность типа отражает раздвоенность душевного склада в его одновременном стремлении к идеальному и к прагматически-деятельному.

Левый портрет — это вечный искатель с жертвенными порывами души, он часто меняет своих богов и кумиров в поисках личного идеала, в поступках — максималист, выступающий против всяческих компромиссов, символически это огонь на службе Земле; творчество для него важнее самого творения, искание важнее истины — он в процессе, в действии, в деле. Из древности такие люди — «бегуны, искатели, странники» — и потому в известной мере оторваны от почвы, породившей их энергию; они даны в кенотическом типе русской святости (например, Нил Сорский), но в современной России «тип этот вымер» — что и дает измельчание личностного начала в народе. Таков первый образ — символ пассионарной идеи. Он смел дерзать, посягал на поступок, имел дерзновение цели, для многих еще неясной.

Правый портрет — это «московский человек, каким его выковало время», «он держал на своем хребте Россию», русскости в нем гораздо больше (по мнению самого Федотова). Для этого типа характерно «глубокое спокойствие, скорее молчаливость, на поверхности — даже флегма. Органическое отвращение ко всему приподнятому, экзальтированному, к "нервам". Простота, даже утрированная, доходящая до неприятия жеста, слова. "Молчание — золото". Спокойная, уверенная в себе сила. За молчанием чувствуется глубокий, отстоявшийся в крови опыт Востока. Отсюда налет фатализма. Отсюда и юмор, как усмешка над передним планом бытия, над вечно суетящимся, вечно озабоченным разумом. Юмор и сдержанность сближают этот тип русскости всего более с англо-саксонским. Кстати, юмор, говорят, свойствен в настоящем смысле только англичанам и нам... [и потому русские люди] только в англо-саксонской стихии чувствуют себя дома. Только ее они способны уважать. Но, конечно, за внешней близостью скрывается очень разный опыт. Активизм Запада — фатализм Востока, но и там и здесь буйство стихийных сил, укрощенных вековой дисциплиной» [Федотов 1981: 88]. Это, разумеется, символ дела, герой, а не святой.

Обобщенные портреты идеализированы, второй тип в чистом виде сегодня также не существует. Федотов объясняет разрушение идеалов русскости вторжением инородного элемента. В частности, бессознательная игра «религиозной глубины», по его мнению, есть результат еврейского влияния, который сказывается и на исступленной вере в идеологические идеи, прежде никогда не достигавшей такого накала в русской истории («талмудизм» русской интеллигенции). Соотнося исторически две разные схемы — древнерусскую и описанную Федотовым, — мы не видим полного совпадения контуров. У философа дана идеальная картина типов, сложившихся до революций и даже раньше. В частности, противостояние славянофилов и западников не укладывается в схему: славянофил предстает как «московский человек» дела, тогда как западник оказывается «русским европейцем» идеи. Нет ли в таком парадоксе несовмещенности образа (типа) и идеи ответа на все сомнения современного интеллигента, ни в какую не способного понять, что чужая идея всегда враждебна, потому что она не взросла на корне собственной жизни?

Мистик тоже говорит о двух русских типах [Прокофьев 1995: 176]: в Московском царстве это душа рассудочная (Годунов) и душа чувства (Лжедмитрий), а сверх того типы промежуточные: «душа, пользующаяся услугами мышления» (это все Романовы) или, наоборот, рассудок, пользующийся душой (Никон). (Заметим, что всё это этнически не русские люди). XVII в. создает переход «от души чувствующей к душе рассудочной». Отсюда же возникают великие искушения русской истории: души чувствующие, души рассудочные или души сознающие: Иван IV — Петр I — большевики. О трех искушениях в русской истории говорит и Тульчинский, у которого это представлено как искушение верой («Москва— третий Рим»), рассудком (век Рационализма) и словом (XX в.).

Уже у Николая Бердяева мы обнаруживаем троичную схему русских идеальных типов, причем на первое место он ставит третий тип, совершенно новый: это образ творца культурных ценностей. Достаточно четко этот тип прописан у Даниила Андреева, он называет третьего героя русской истории — это вестник, гений науки и особенно искусства, культурный герой Нового времени, художественная гениальность которого выше других проявлений личности, потому что такой герой — творит. «Всякое творчество, кроме демонического, совершаемого во имя свое и для себя, есть боготворчество; им человек поднимает себя над собой, обоживая и собственное сердце, и сердца других» [Андреев 1991: 21, 136, 173—174].

Герой — святой — вестник лишь совместными усилиями могут построить новый духовный мир, в единстве воли, чувства и разума. Так утверждают философы в отвлеченной своей рефлексии. Согласиться с ними трудно. Для русской ментальности «третий герой» и не герой вовсе. Действуя вопреки, он совершает зло — какие бы благие цели ни ставил перед собою. Иван Солоневич, отражая сугубо народную точку зрения, вообще полагал, что гений разрушителен, поскольку ломает установившийся лад жизни. Но вестник также вносит разлад в гармонию идеала, не вещи, но идеи.

И герой и святой разрушают тоже. Типологически все данные типы оправданы, они выражают позиции (точки зрения на мир и идею) от вещи (герой), от идеи (святой) и от слова (вестник). Если за вестником оставить функции разума, его вполне можно отождествить с традиционным типом русскости — с мудрецом.

Однако, странным образом, подобное неслиянно-троичное распадение идеальных ликов выражается в форме действия и постоянно окутано неким мистическим туманом, погружено в глубины подсознания. И только в моменты рефлексии как бы всплывает в сознании с помощью привычных символов-слов, будто бы объясняющих нечто посредством неясных понятий. Философ и мистик вообще над этим не задумываются, триединство чувства, разума и воли воспринимая как данность. Единство их, правда, создает законченность личности, идеалом которой является в их представлении праведник — высшая степень нравственного совершенствования человека; у него «воля освобождена от импульсов себялюбия, разум — от захваченности материальными интересами, а сердце — от кипения случайных, мутных, принижающих душу эмоций», соединяет же их воедино любовь — долженствование личности [Андреев 1991: 13].

Тем не менее святость не действие, как действие — подвиг героя; святость — состояние души, для которой, согласно данной точке зрения, главное в том, чтобы стремиться к мученичеству, к страданию за идею, ради которой даже любовь отходит на второй план, а эмоции и воля подчиняются основному — служению идее. Инстинктивный разум обращается в духовную мудрость, выше которой ничего быть не может.

С таким распределением усилий между чувством, разумом и волей согласится, пожалуй, любой. Иногда совокупная собирательность типов дана словно в родовом гнезде. Так, В. Н. Сагатовский [Сагатовский 1994: 169] в братьях Карамазовых видит как бы наш коллективный портрет: «бескорыстная любовь Алеши — эмоциональные порывы Мити — до конца идущая рефлексия Ивана — подлая маргинальность Смердякова». Четыре варианта тех же двух типов.

Просматривая подобные высказывания, невольно начинаешь сознавать, что всё это не типы, а всего лишь различительные признаки чего-то общего, в идеале совместно воспринимаемого как целый тип. Все особенности, здесь указанные, органически одна из другой вытекают, как образуются они друг от друга исторически, по мере формирования русской ментальности в образцах-ликах.

Классификации

Классификаций характеров и типов известно множество, по разным источникам и с разными целями изложенных. Некоторые уже описаны здесь. Рассмотрим еще несколько описаний с тем, чтобы определить основные свойства русского характера в его собирательном отношении. Это позволит нам убедиться, что все классификации основаны на определенной сумме эмпирических черт и весьма субъективны. Инварианта нет — и в этом, быть может, заключается сила русской ментальности. Не существует общего знаменателя отвлеченно мыслимых черт мысли, воли и чувства, в полной мере относимых к русскому народу. Собирательная множественность «народ» вовсе не то «живое целое», которое мы ищем через описание его духовности.

«Удивительно: история вся развертывается в два, собственно, ряда людей — истинных зиждителей всего ее узора: юродивых и полководцев» [Розанов 1990: 343]. Интуиции философов многократно множат словесные обозначения ключевых русских типов — святого и героя, реальное и действительное в их слиянности. Двоение идеального на ипостаси заложено было еще на заре великорусской народности. На Куликовом поле победили Дмитрий и Сергий как бы в единстве двух сил.

Двоение сущностей в явлении могло видоизменяться, приобретать свой оттенок, присущий каждому времени. Но только в про-явлении действительного, т. е. земного. Как случилось это в XX в.: «В России есть смешение двух стилей — аскетического и империалистического, монашеского и купеческого, отрекающегося от благ мира и обделывающего мирские дела и делишки. Такое смешение не может дольше продолжаться» [Бердяев 1918: 240]. «Судьба России» — так называется книга, из которой взята цитата. Видоизменения героического возникают и часто, и по-разному. Герой нашего времени изменчив. Взятый как тип, герой рас-траивается. В качестве примера русских образов Иван Ильин [6, 2: 445—447] давал описание трех типов: жестокий человек, дурачок и пилигрим (странник). Первый кончает раскаянием и уходит из мира, второй становится симулянтом (юродивые, блаженные), третий пытается создать в душе уголок мира, спасения от повседневности. Таким образом, у всех трех есть и положительные, и отрицательные черты, но для всех них характерно это требование душевного покоя, освобождения совести хотя бы на время. Мало сказать, что эти типы описаны как воплощения одного и того же признака, данного в разной степени интенсивности; сам признак знаменателен: героическое желает упокоиться в святости.

Или вот еще вариант. Федор Степун писал о Владимире Соловьеве, символически соединившем в себе образы святого, пророка и ученого, т. е. святого, вестника и мудреца одновременно. Интуиция Степуна в аналитическом ряду терминов раскрывает мыслимую ипостась русского характера, в котором сошлись все функции, соединенные некогда в значении древнерусского слова вещь: мысль > слово > деяние. Выходит, что чем рельефнее очерчен какой-то человеческий тип, тем ближе он к синкретизму древнерусского характера, тем больше в нем черт собственно славянских.

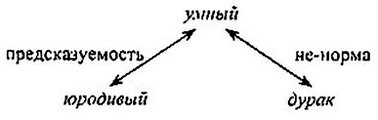

Рас-тройство одного из исходных проявлений народного идеала-характера возможно и в отношении святости. Такую возможность описал недавно Федор Гиренок, говоря о степенях сгущения души: «И что-то в мире связывается душой. Связалось, и вот есть святой. А он антикультурен. Связалось, и вот юродивый. А он несоциален. Связалось, а где-то подает голос Иванушка-дурачок. А он нерационален. И это три состояния русской философии» [Гиренок 1998: 236—237].

Русской философии как осмысления сущего. Впадение в грех односторонности мстит за себя. Эквиполентная равноценность «святой — герой» не допускает отчуждения одного от другого. Реальность святого и действительность героя — это две стороны одного и того же. Они гармоничны в ладе. Пересвет и Ослябя — и святые, и герои; их жизнь и цельна, и осмысленна. Подвиг и подвижничество равнозначны. Отчуждение их друг от друга приводит к скольжению различительных признаков с дроблением человеческих типов. Человек духовно мельчает, его духовность преобразуется в рационализм ментальности. Дробление вообще осуществляется по признаку, в данный исторический момент признанному нерелевантным, т. е. несущественным в оппозиции типов. В начале XX в. цельность святости как идеала еще сохранялась, тогда дробился тип «героя нашего времени» (Бердяев). В конце века дробятся и типы святости (Гиренок). Второе опасней, потому что релевантным, смыслозначимым становится мирская, телесная, вещная ипостась идеала. «Ничего святого» и никаких идеалов.

Но исходно языческая эквиполентность (равноценность) святости и героизма, как и христианская градуальность (иерархичность) их коренных признаков сами по себе еще не разрушают традиционно русского взгляда на характер и волю национальных типов. Потому что это — вглядывание в них изнутри.

Совсем иное дело, когда в те же типы всматриваются извне. Западноевропейский рационализм предлагает логически строгие оппозиции по парным признакам различения (привативные оппозиции), согласно которым и на основе которых у одной из противоположностей данный признак отсутствует вовсе. Сходит к нулю или, в полном соответствии с католическим толкованием символа Троицы, нейтрализуется. «И тогда исчезает Троица» — как вздох мы слышим слово философа [Гиренок 1998: 237].

Карл Юнг описал функционально-личностные типы, которых четыре: эмоциональный, ситуативно-сенсорный, мыслительный и интуитивный. Первый ориентирован на прошлое как воспоминание, характерен сильными переживаниями, всю ответственность берет на себя. Второй как деятельностный ориентирован на настоящее, он активен, нетерпелив, не способен ждать. Третий предпочитает жить в соответствии с известными принципами, рационально планирует свои действия, время мыслит как идущее из прошлого в будущее. Четвертый ориентирован на будущее, живет в условиях постоянного расширения свободы и творчества, всегда устремлен к горизонту, за которым мерещится рай земной. Конечно, каждый из этих типов человека известен в любом народе, определяясь темпераментом и воспитанием. Но доминантой членения по типам выступает категория «время», а время объективно. И тогда оказывается, что обобщенно русским типом можно, скорее всего, признать четвертый. Не потому, что к нему относится большинство великорусов, но по той причине, что историческая установка, установка категории «время» у русских согласуется с этим, четвертым, типом.

Эрих Фромм определяет характеры, а не типы. По его суждению, существуют социабельные, альтруистические, авторитарные и иррационально-деструктивные характеры (обсуждение см.: [Сержантов 1994: 381 и след., 391 и след.]). Характеры еще меньше можно обобщить как усредненно народные. Они ориентированы на этические нормы поведения в социальной среде, охватывают такие категории, как любовь, власть, сила, соборность и пр. В разной степени проявлений они возможны у каждого народа. Именно в данном отношении ненаучны определения народа как «авторитарного», или «адаптивно-конформистского», или какого-то еще.

Столь же сомнительны обобщения, в свое время принятые Иваном Ильиным [Ильин 7: 380 и след.] на основе классификации Вальтера Шубарта, который выделял в человеческой истории четыре человеческих типа и уклада: гармонический человек, героический человек, аскетический человек и мессианский человек. Аскетический и гармонический уклады статичны, они предполагают завершенность мира. Два других уклада динамичны, но героический человек говорит: без меня мир погиб — и бросается его спасать, тогда как мессианский человек полагает, что «без Бога мир погиб» — и бросается служить Божьей воле. Ильин, как и Шубарт, полагал, что мессианский тип характерен для славян, и для русских в том числе. Видимо, это ощущение, идущее от Достоевского и его «русской идеи», проникло на Запад и стало классифицирующим признаком русскости. Принимая мир, русский человек чувствует свое призвание осуществить в нем высший божественный порядок, ту таинственную гармонию, которая основана не на воле к власти, а на примирительном настроении любви. Не ненависть и разделение, но любовь и воссоединение. И так будет, говорят наши авторы, как бы забывая, что в основе такой цели лежит и условие осуществления ее (гармонический человек), и действие (героический человек), и средство (аскетический человек). Дробление цельного типа на составляющие его части становится принципом анализа, предпринятого то ли с этической, то ли с «социабельной» точки зрения.

Аналитический подход к классификациям позволяет, правда, выделить характерные черты русской ментальности; Иван Ильин перечисляет их, используя описания немецкого историка. Особенно подчеркиваются: свободолюбие русских («русская душа хранит свою духовную свободу»), их непримиримость к чуждой культуре («нигилизм»), но вместе с тем «способность прощать обиды и неправды» и смирение. Русский человек — «метафизический оптимист», «он внутренно веселый человек», антирационалист, который «никуда не ломится, не торопится, не мучает себя затеями и планами мирообладания». «Русский человек не любит государства», он добр не из чувства долга, а потому что «это ему присуще», он думает о целом, о мире, укоренен в вечности и движим чувством братства: «Россия — родина души». И вот еще какая черта: «европейца тянет к специализации. Русского — к целостному созерцанию. Европеец — расчленяющий аналитик. Русский — всепримиряющий синтетик» [Ильин 7: 390]. «Вот откуда русская национальная идея: спасение человечества придет из России» [Там же: 394]. Таков мессианизм русской идеи, которая уже испортила не одно благое дело. Да и перечень характерных черт как-то не полностью подходит только к данному «укладу». Что-то остается и за его пределами, больше напоминая тип героического человека.

Но главное, что следует выделить в этих характеристиках и что соответствует действительному положению дел: русская ментальность синтетична.

Быть может, полезно обратиться к схеме («кругу») Айзенка, известного психолога, и также основанной на фундаментальных биологических характеристиках человека, в частности на темпераменте. Содержательное описание типологически важных ментальных признаков, на этом «круге», проведенное Андреем Вассоевичем [1998], помогает собрать разрозненные черты, представив их как бы в форме психоглосс, в пределах которых те или иные, противопоставленные попарно (привативность!) особенности коррелируют друг другу во множестве сочетаний, общим синтезом представляя максимально близкие к народной ментальности типы.

В противопоставлении положительных и отрицательных (верхних и нижних) энергий при четком различении правостороннего и левостороннего качества признаков (относительно деятельности полушарий головного мозга) выделяются четыре сектора, все признаки которых коррелируют относительно признаков, им противоположных. Русский тип выделяется довольно определенно: это положительно верхний образно-символический правосторонний тип. Этот тип коррелирует с сангвинически-холерическим темпераментом и обладает признаками, из которых важнейшие таковы: стремление к равенству (понимается как справедливость), ориентация на одновременность (метонимический тип мышления, исключающий интерес к причинным связям — скорее связи у-слов-ные), на естественность цельного (живого), на деятельность в непрерывности (не дискретность, а континуальность), с маркировкой будущего (а не прошедшего), с положительной энергией созидания и с развитой иррациональностью мышления; это сопровождается экономией речевых усилий с эмоциональными и этическими предпочтениями перед прочими (например, прагматически-экономическими).

Социальные характеристики данного типа также выразительны. Это экстраверты, склонные к коллективизму, альтруизму и «сберегающей ориентации» в действиях; в целом это пассионарии с высокой энергетикой. Им присущи чувство независимости, искренность, доверчивость, это люди веры, верные и в жизни, иногда с завышенной самооценкой. Им свойственна ориентация на имя, а не на мысль или «вещь» («реальность»); другими словами, они «реалисты», которые исходят из слова во всех суждениях о реальности мысли и действительности вещи. Среди многочисленных частных признаков следует упомянуть «опьянение». Имеется в виду не вульгарный запой, а общее состояние опьяненности, которое возникает в любом деле, являясь вдруг как азарт свершения, близость победы, как лихое гусарство, которое если кому и вредит, то лишь самому субъекту. Полнота жизненных сил, которые рвутся на волю, переливаясь через край.

Таков этот общий портрет, составленный из случайных по видимости черт; портрет, который рисуется еще не сам по себе, а на фоне трех других, противоположных ему, среди черт которых встречаются и такие, которые русскому характеру и русской ментальности как-то не с руки (например, бисексуальность, некрофилия или самодовольство) — и слава Богу.

Раздвоение сущего

Персонифицированные «общечеловеческие ценности» [Бороноев, Смирнов 1992: 26] можно представить как опреде ленные идеальные типы в виде личностей, воплощающих характерную доминанту известного качества. Тогда перед нами являются следующие персонажи русской истории:

святость-духовность — Святой,

знание-информация — Мудрец,

мастерство-искусность — Мастер,

дело-предприятие — Простец,

хозяйство-богатство — Государь-хозяин,

слава-популярность — Герой,

власть-могущество — Царь.

Но в нашей традиции всякая идеальная сущность непременно двоится в противоположностях, в результате возникают чисто русские («национальные») образы, внешне противопоставленные «общечеловеческим», но на самом деле воплощающие коренные свойства того же типа в его преувеличенных формах; в таких типах проявляется русское «бесстрашие», которое противоположно «бесстрастности» холодного наблюдателя со стороны. Вот эти типы в предварительном перечне:

Святому противопоставлен Юродивый как отелесненный святой, избегающий серьезности состояния в бесстрашном слове;

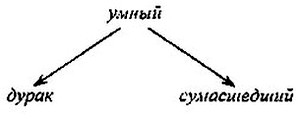

Мудрецу противопоставлен Дурак как умный без мудрствования и умствований;

Мастеру противопоставлено сразу несколько типов, собирательно воплощающих принцип не-делания;

Простецу противопоставлен Простак, в своем деле попадающий в различные переплеты;

Государю-хозяину противопоставлен Скаред, доводящий «хозяйство» до крайности своим искаженным пониманием «богатства»;

Герою противопоставлен Странник, оторванный от родной почвы, а также Заступник как воплощение защиты в мирских бедствиях, но избегающий мирской славы;

Царю противопоставлен Самозванец, роль которого понятна.

Как и все личины, Простак, Самозванец, Дурак и прочие всего лишь социальные роли. Простец живет — в простака играют, Мудрец творит — дурака валяют, царствует Царь — Самозванец делает вид, и т. п.

В подобном распределении лиц, по-видимому, и следует понимать набросок Г. Федотова о двух типах: левый портрет представляет ценности общечеловеческие (иудео-христианские?), правый — самобытно-русские, изнаночно вывернутые в насмешливости своей над типологией вообще, и над этой типологией в частности. Второй тип сформировался как ответ на несообразности жизни и противоречия жизненных ситуаций. «Правый портрет» — искажение сущности в явлении ее, в оплотнении вещного мира, но искажение не до каженности («каженик» — евнух), не до оскопления. Наоборот, эти типы сохраняют жизненную энергию под видом убогой слабости, хилости, немощи; лукавое переиначивание смысла идеи в приземленный, но зато надежный в поступках своих и ясный идеал, доступный пониманию любого члена общества.

После рассмотрения конкретных типов мы вернемся к обобщению их свойств.

Идея и вещь

Рассматривая перечни образов как модели (образцы) поведения, мы замечаем некоторую неравномерность их проявления и несинхронность их складывания. Одни отлились в законченные формы нравственного идеала раньше, другие позже. Однако наблюдается все же некоторая закономерность в их отношении к составным частям Логоса: к вещи, к идее, к слову.

Древнерусские эпические времена, когда действуют люди дела (взгляд от вещи), порождают князя Владимира, митрополита Илариона, Илью Муромца. Старорусские люди слова являются в XV в. в лице Епифания Премудрого, Нила Сорского, других деятелей культуры. Как в древнерусскую эпоху были и люди не-дела, так и теперь оставались люди не-слова; например, мы совершенно не слышим слов Сергия Радонежского, и даже в описаниях его «Жития» он молчит, по-русски делая дело. Новое время поставляет людей идеи, а также их инверсии — «беспонятных» потребителей этих идей.

Царь, Государь, Герой переходят в ранги ликов из язычества. Люди дела — их призвание вещно. Власть, Богатство и Подвиг окрыляют их действия.

Святой, Мудрец и Простец, продолжая некую неоформленную прежде идею (заимствованную из Византии), в законченность типа складываются к XV в., и только теперь становятся участниками истории, способными действовать как силы Духа, Разума и Души. Люди слова — их призвание вечность.

Мастер же просто идея, только идея, чистая идея, которая и оформлена-то заемным (латинским!) словом. Мастер проявляет себя и в слове, и в деле, его становление — XVIII в.: Данила Мастер выходит на сцену, когда возникает идея личного авторства; совмещая в себе и Силу и Славу, образ Мастера шире прежних, как шире слова любая идея.

Это, конечно, не значит, что только слова или идеи, а дела нет; это значит, что каждый данный тип, рожденный временем, исходит из чего-то одного, но одновременно занят двумя другими сторонами Логоса. В противном случае не было бы и цельности Логоса, осмыслить его и понять невозможно во фрагментарном виде только «из своего угла».

Например, три выдающихся церковных писателя эпохи Средневековья, имена и тексты которых нам известны: Иларион Киевский, Кирилл Туровский, Епифаний Премудрый.

Иларион — человек дела, организатор церкви (первый митрополит из русских), сподвижник Ярослава Мудрого. Он живет мирскими заботами, в его тексте даже слов своих почти нет, все заемные — цитаты из Писания, да и идеи — тоже в полном соответствиями с традицией: Слово — о Законе — и Благодати. Но в интересах дела, признавая важность вещного мира, пламень слов своих обращал Иларион против Закона во имя Благодати, и на целое тысячелетие стало это «проектом» русской жизни, вошло в плоть и кровь народа, в его подсознание, одновременно плавно приводя к развитию идеалов русского «реализма».

И Кирилл человек «дела», но у него другая уже задача. Он, пользуясь тем же расхожим текстом, насыщает его смыслом, важным и существенным именно для русской действительности того времени. Раскрывая идею Закона на фоне идеала Благодати — не от слова к идее, как Иларион, но от идеи — к слову, он создавал для русских новые символы.

Епифаний живет не в XI и не в XII в., он творит на рубеже XIV и XV вв., когда уже кончилась Древняя Русь под плетью кочевника и строится Московское царство. Он — человек слова, его задача: от дела, от вещи, от мира земного поднять человека до идеи, которая может одухотворить, осветляя тяжкую поступь строительства новой державы. Та же задача, что и у Сергия, которого он восславил в своем «Житии Сергия Радонежского».

Этот мир — русское Средневековье — завершается пламенным словом Аввакума Петрова, который пытался защищать эту — старую — Русь от посягательств официального «чужебесия». Но время уже другое, и, делая то же, что Епифаний, Аввакум идет теперь от идеи, вызревшей до идеала, к вещи, к делу, пытаясь идеей сохранить, в нужном направлении развивая, общее русское дело.

Если принять во внимание то, на чем настаивают сегодня наши братья славяне, то есть исключить из рассмотрения духовно-временную константу, учтя только вещность пространственную, окажется, что Иларион — украинец, Кирилл — белорус, Сергий — русский в узком смысле старинного этого слова, а Аввакум, русский по духу, по крови (утверждают, путая с Никоном), — вовсе мордвин. Выходит, что не время, изменяясь, порождает духовные типы-характеры, а место рождения диктует определенную точку зрения на составы Логоса. Тогда и правы окажутся не славянофилы, соединившие всех славян родово, а евразийцы, при-соединявшие племена видово, согласно их местопребыванию. Следовательно, если судить так, качества Илариона сохранились у украинцев, особенности Кирилла остались за белорусами, а свойства Сергия кристаллизовались у русских. Иларион — эклектик духа и мысли, идущий от вещи и претворяющий идею в слове; Кирилл — углубленный в тайны духа, сопрягающий идею и вещь в явленном слове; одухотворенный высокой идеей Епифаний, соединяющий дело с идеей по велению слова; «огнепальный» Аввакум, сожженный огнем в срубе, испепеленный пламенем изнутри, духом и словом яростно защищающий идею вопреки телесности вещи, — всё это разные характеры, но корень у них один, общий. Их нельзя разорвать на части, разнести по разным классификациям. Они воплощают общую линию развития восточнославянского духа на основе одного концепта. Не вещь, которая ценится в древности, не слово, которому молились позже, не идея, которой поклонялись потом, но — концепт славянской культуры. Постоянно возобновляясь в новых условиях, он всегда и тот — и не тот же самый. Нам же кажется, что концепты национальной ментальности изменились, что теперь они качественно иные, не те, что правили чувством и мыслью наших предков.

Символ и понятие

Употребляя принятые в науке термины, в понятиях истолковывающие русские символы, мы можем обобщить сказанное таким образом.

Каждый тип характера символически представлен как лик; Вера Панова в изящном повествовании рисует такие типы в образах-лицах Феодосия Печерского и беспутного епископа Феодорца («Лики на заре»). Но святые различаются по своим функциям; помощники, заступники, безмолвники — святые имеют множество предикатов, представлены в вариантах святости [Федотов 1989; Карсавин 1997: 98—105]. Получается, что общая идея святости, Лик, есть инвариант, представляющий сущностные признаки типа. То же самое у Царя, который представлен в вариантах от вождя-вожака до председателя Мао, у Героя, варианты которого многочисленны и постоянно изменяются (сегодня Слава — предикат даже и не бойца, а скорее борца, не витязя, но закованного в металлические бляхи рокера).

Лик как символ — инвариант в понятии.

Заземление ликов в лицах — в телесном проявлении лика — и их инверсия в личинах есть явления от своей сущности. При этом заметно: все инверсии оказываются как бы ослаблением одного лишь качества инвариантов — степени интеллектуального напряжения. И странник, и юродивый, и простак, и самозванец, не говоря уж о дураке, — все словно нарочно представляют себя не с казовой стороны, тушуются по части рассудительности. А это и есть верный признак того, что в противопоставлении инварианта и инверсии маркирован ум как главный признак действительной личности (разум — единство интеллектуальных и душевных качеств), потому что инверсия представляет собою всего лишь бескорыстность души, нравственный антипод рассудка.

Когда идеальный лик в социальной форме личины связан с известным человеком, мы говорим о лице и, может быть, о его лице-действе. Так, Иван Грозный — Царь в лике, опричник в личине (играл Самозванца — и накликал на Русь самозванцев), Иван Васильевич — в лице. Сергий Радонежский — святой в лике, Варфоломей Кириллович — в лице, как литературный образ и он предстает в личине, наброшенной на него Епифанием. Похожая история и с Петром, который менял личины-маски, желая успеть в проживании многих жизней, но всегда оставался в лике Царя.

Идеальность лика и вещность личины конкретно соединялись в лице. И тогда возникала личность.

Петр, безусловно, личность, и Сергий, и Иван, и многие, кого сегодня хотели бы позабыть в суете и гаме пустословия.

Вот и опять проявляется свойство русского «реалиста» — видеть одновременно идею (святости, могущества, мудрости и других качеств) — и личность, конкретно ее воплощающую. Прозревать ин-вариант в варианте, идею — в вещи. Узрение сущности не всегда облекается в слово, потому что именно слово соединяет идею с вещью, создавая символ, столь нужный динамическому обществу для его жизнедеятельности в культуре.

Налицо различие между символом и понятием, идеей прошлых времен и «значением» в нашем времени. Изменяются формулы, знаки, приметы — сущность неизменна. Лики по-прежнему с нами и в нас. Но что предпочесть в описании — символ или понятие... Что лучше — решать читателю, что точнее — времени, а что удобнее в изложении — автору.

Святой

«Любой другой в качестве образца — герой, мудрец, святой — идеал только самого себя, и то не вполне» — он всегда самозванец, поскольку «эти сущности ненаблюдаемы. Они не рациональны — инорациональны» [Тульчинский 1996: 240, 243]. Думаю, что это можно понимать и так: сам святой, герой и пр. — одновременно и сам как личность, и воплощение части самого себя как идеальный тип «святого», «героя» и пр. То есть и вещь, и идея в их совместности.

Святость как идея — достояние христианства, сам термин является переводом греческого слова кенозис: самоограничение, самоистощение, «самовольное мученичество» как форма выхода из самого себя, духовно — вовне; одновременно и отказ от мира — телесно, и страдание «за други своя» — духовно. «Смысловое содержание идеи святости» философы понимают как истощание в творчестве, со своими движениями и сложным оборотом духовных ценностей, в последовательности, обозначенной едва ли еще не Нилом Сорским в XV в.: творческое начало поднимает человека, который проходит испытание адом, что вызывает безразличие к самым коренным «людским» чувствам (прежде всего — амбивалентность стыда и бесстыдства в отношении к телу), — и так является некий морок, «творящее ничто», оплодотворяемое духовной любовью, данной как жалость и сострадание — неотмирность и житейская бесполезность, своевольное поведение, детская непосредственность, несистематичность, разбросанность образа мысли и жизни, нищета, убогость, сиротство... [Горичева, Мамлеев 1989]. Не юродство, нет, а вхождение в тайну ничто, отторжение мира явлений в попытках познать конечную тайну Абсолюта — концепта. Неверно полагать, будто «христианская религиозность и святость изначально юродивы» [Тульчинский 1996: 229], поскольку проявления святости есть отрицание верою нравственности. За внешней формой — свои глубины духовности, которые следует разглядеть. Да и русский святой во многом святой русский, в нем явные следы языческой борьбы со злыми силами, которые он видит не вокруг себя, а в себе самом. Обычный ход мысли: персонифицировать зло в ком-то и с ним бороться, истребляя собственный грех, и совсем иное — отважиться на такую борьбу с самим собою. Тут нет объекта страсти, и страдание замыкается на субъекте, перегорает в нем самом, превращая личность в лик.

Но святость индивидуальна. Святой и посредник, и заступник, дело его — увеличить градус Добра, а на такой подвиг не всякий способен, не любой решится. Простой человек боится святости, потому что желать ее — гордыня и грех. И хорошо, что так. Представить святым весь народ невозможно, это «коллективное самоубийство», однако «святость всегда где-то вне личности» [Там же: 221, 232]. Это святая Русь в собирательной энергии идеи.

«Русь называет Хомяков святой не потому, что она свята, а потому, что она живет идеалом святости, потому что русский идеал есть идеал святого прежде всего» [Бердяев 1996: 137]. У святой Руси нет никаких особенных признаков, ее не сыщешь на карте, она вне времен; «Святая Русь — понятие не этническое» [Аверинцев 1988: 219], а этическое.

Вот и тут, как всегда, когда речь о русскости, сразу же всё вплывает в сферу нравственности.

Лев Карсавин [1997] выделял три уровня святости: праведность—святость—священство. Интересно отличие русского святого от святых в иных землях.

Византийская святость суховата, автономна, самодостаточна, русская же — эмоциональна и чувствительна, обнаженно непосредственна [Аверинцев 1988: 230—231]; это противоположность по поведению, и византийская святость ближе к священству.

У евреев святому противопоставлен предатель, у русских — деспот, тиран [Померанц 1994: 96] — это противоположность по деянию. На Западе, говорит Карсавин, святость есть торжественное высоконравственное деяние — овеществленное дело, социально-общественное действие, перед которым преклоняются.

Это ближе к пониманию святости, но святости личной, поэтому и наука изучает «психологию святости» — индивидуальность в святом. Святость у русских есть религиозное чувство поклонения перед тем, что дает избавление, спасает, защищает (молитва, пост, покаяние), не обязательно торжественное, подчас обыденное и почти незаметное служение осуществленной идее, то есть не личная, а соборная святость, которую чтят. Это, конечно, праведность, кенотическая святость, с установкой на непротивление, самоотверженность, жертвенность, очищение в духе и аскезу — «стремление святых как бы изнутри переделать мир» [Клибанов 1996: 97]. Переделать мир идеально — согласно идее. Действительно, для отдельного человека святость есть признание личной причастности к духовной всеобщности — сознательный выбор добра в напряженный момент жизни: Бог или мир.

Поэтому даже в монашестве «почти не видим жестокой аскезы, практики самоистязаний. Господствующая аскеза русских святых — пост и труд. Оттого постничество и трудничество, наряду с подвижничеством, суть русские переводы не привившегося у нас слова "аскеза". Труд чаще всего встречается в виде телесного труда в тяжелых монастырских послушаниях... или на огороде, в поле, расчистке лесной чащи для земледелия. Отсюда, от трудовой аскезы, один шаг для аскезы хозяйственной, объясняющей огромное значение русских (как и западных средневековых) монастырей в системе народного хозяйства... Но хозяйственная жизнь монастыря получает свое религиозное оправдание лишь в его социальном служении миру» [Федотов 1989: 231]. Добавим, что и значение слова труд в своих идеациях сформировалось именно в монастырях, первоначально обозначая «работу» в духовном смысле, труд как духовный подвиг самоотречения.

Исторически русская святость прошла как бы рост — и затухание. Сначала святые — словно натужно рожденные, настойчиво внедряемые в русскую душу, святые официально: Борис и Глеб, Феодосий и прочие. Народ создавал своих святых, и «сонм святых генетически был связан с политеизмом народных верований» [Клибанов 1996: 56]. Происходило заполнение конкретными лицами идеально святостных позиций: святой как целитель, святой как заступник, святой как покровитель земледелия... Почитание первообраза в святости, потому что святость в религий почиталась как гениальность в культуре (слова Георгия Федотова).

«Возрастание русской святости идет особенно к веку XV-му, это век расцвета, а затем — падение святости в силе и энергии, с завершением в XVII в.» [Федотов 1989: 230].

Процесс развития святости совпадает по времени с процессом идеации в слове; в обоих случаях речь идет о насыщении символов смыслом на основе созданного ментализацией словесного знака. Но идеация осуществляется в слове, а сгущение святости — в деле.

Также и «мистика, как в смысле созерцательности, так и особых методов "умной молитвы", не является характерной для русской святости. Быть может, она менее свойственна ей, чем святости греческой или католической. Но нельзя забывать, что величайшее столетие русской святости (XV в.) проходит под знаком мистической жизни и что у истоков ее стоит не кто другой, как преподобный Сергий. Вместе с тем, иссякание этого потока означало вообще обмеление святости. Однако это мистическое направление сказалось у нас весьма прикровенно — настолько, что, если бы нашелся критик, пожелавший начисто отрицать существование русской мистической школы, его трудно было бы опровергнуть: настолько тонки, почти неуловимы следы ее» [Федотов 1989: 231] — столь «прикровенно» ушла традиция эта в подсознание русского, воспитанного в атмосфере всеобщей идеации жизни когда-то, не в былинные, но в песенные времена.

Так что русская святость — символ совести, это «путь к свету» (Семен Франк), «внутренний путь духа в душевном труде совести», поэтому русский народный идеал — личная святость, а не общественная справедливость (Владимир Соловьев), и «мало быть честным, мало быть добрым, нужно быть чистым, нужно быть святым» (Николай Страхов). Необходимы столь высокие порывы духа, что становятся ненужными мирские страсти и страдания («она — уже не человеческое состояние» — Николай Бердяев). Святость не может стать «внутренней энергией» личности, поскольку святость — знак совести, которая и есть такая энергия: «Гении творили, но недостаточно были; святые были, но недостаточно творили» (Бердяев).

Русская святость — это святое. Этот «идеал веками питал народную жизнь; у их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа, в последнем счете, определяется его религией, то в русской святости найдем ключ, объясняющий многое в явлениях и современной, секуляризированной русской культуры» [Федотов 1989: 5].

Русская святость — инверсия греховности: самые святые считают себя особенно греховными в мире людей; так «морализм преодолевался святостью» [Горичева 1991: 37]. Как и в других случаях, завышенность требований к себе здесь определяется тем, что на Руси нормой искупления почитают не грех, а именно святость — маркирована она, и поэтому к ней стремятся. Не просто одолеть греховность, но достичь святости. Это инверсия личного чувства в отсветах соборной идеи. Но так и разум понимает себя в безумии, так красота высвечивает в юродстве, так истина предстает в разноцветье личностных и субъективных правд.

О русских святых написано много книг. О каждом святом и обо всех вместе. Но есть формулы русской святости, которые заключают в себе суть лика; имеются проникновенные истолкования метафизической сущности русского святого.

«Святое есть непорочное; святое есть полная правда; святое — оно всегда прямо. Я не умею иначе выразить, как сказав, что святое есть настоящее» — формула Василия Розанова. Метафизическую сущность святости выразила Татьяна Горичева: святые указывают пропасть между идеалом и действительностью — и пытаются преодолеть эту пропасть. Именно так. Настоящая святость реально-реалистична. Она исходит из слова-Логоса с тем, чтобы преодолеть эту пропасть между идеей и миром.

Герой

Иван Солоневич [1997: 149] выразил народное представление, выступая против проявлений «геройства», поскольку героическое чаще всего есть средство исправить ошибки и разгильдяйство, допущенные при подготовке к делу. Воспевать героя — значит восхвалять случайность. Однако войны — часть нашей истории, а тут без геройства не управиться. Да и случайности тоже случаются.

В русском сознании каждое слово, передающее смысл, с войнами связанный, отмечено отрицательным оттенком: война — ошибка (корень вина), битва — битье, рать — нападение (реть — яростное стремление), сражение — страсть падения (по-ражения), драка — раздирание и раздор — и десятки иных, уже позабытых; даже сладкое слово победа дышит горестью, потому что случается по беде, после большой беды.

«Наши войны, — продолжает Солоневич, — по крайней мере большие войны, всегда имели характер химически чистой обороны. Так же, как германские — завоевания и английские — рынка. Не потому ли на трех языках термин война так близок терминам: добычи — в немецком (der Krieg — kriegen), торговли — в английском (the war and the ware) и бедствия — в русском (вой и война)! Все великие завоевания кончались на нашей территории — и нашей кровью. Завоеватели выигрывали мало — но не так много выигрывали и мы. Однако все-таки больше» [Солоневич 1991: 151]. Мы побеждали в своем героизме. Поразительно для иноземца то, что «русские любят возводить своих героев в сонм святых» (Кюстин), но это как раз понятно. Святому противопоставлен герой (С. Булгаков), который свят вспышкой подвига — но не упорным подвигом самодисциплины, который покоится на вечном служении идеалу. Возводя героя и гения в ранг святого (а русская святость есть праведность), русское сознание продлевает миг их подвига в вечность, подвиг превращает в подвижничество. «Подвиг есть творчески свободный акт» (Николай Лосский), и признаки его совпадают с признаками подвижничества, не противоречат тому, что долженствует, сверхнормальны в избыточности добродетельности и добровольны (Питирим Сорокин). Различия между ними имеются: «Героизм как общераспространенное мироотношение есть начало не собирающее, но разъединяющее, он создает не сотрудников, но соперников» (Булгаков), в отличие от святости — силы соборной и духовной. Герой всегда мыслится в единичности, это индивидуум; святость же соборна, она создает личность. Святой воплощает совесть, герой — честь.

Совесть, в отличие от чести, духовно личностна. Это приобщение к со-зна-нию, к идеальному. Честь материализована в части-участи как возможность разделить участь всех, и честь выступает как материальная награда. Только совместно герой и святой воплощают единство идеи и мира — чести и совести, что также согласуется с русским «реализмом».

Восходящие и нисходящие линии от идеальной (категориальной) схемы философского реализма породили два важных для русской ментальности Нового времени понятия. Движение вверх, к идеально главному, от святого и героя как личностей, в диалектическом соединении их (в синтезе) дало категорию Всеединство, а движение вниз, к основному, от идеальных чести и совести, в диалектическом их единстве дало категорию Соборность. Всеединство человеческого идеала и соборность в его проявлении и предстают: личная совесть как выражение всеобщей чести.

В отличие от святого герой существует не в со-стоянии, а в со-бытии. Мы говорим о со-бытии сущему в явленности предметно-вещного. И тут другое отличие от святого, который самодостаточен. Герой действует на каком-то фоне, предметном или идеальном.

Другой субъект, иные предметы, явления и всё остальное в телесности вещи составляют собою тот фон, на котором представлен герой.

Например, в народном мифе о герое пространство повествования заполнено вещами, и через вещи само пространство ощутимо, зримо, явлено. В народном тексте герой недвижим, поскольку именно он и есть в контексте единственный идеал. Динамика героя передается через изменения фона. Сам герой застыл, но всё, что вокруг, изменяется, движется, разрастается. Былинный герой застыл — но как бы летит на борзом коне, пропуская «меж ног» горы, долины и реки. Также и путник в древнерусском «Хождении» невидим стоит, но вокруг него, сменяя друг друга, проходят святыни, люди, предметы и города.

Описывая последние дни своего учителя, игумена Пафнутия Боровского, монах Иннокентий дает образ умирающего старца недвижным, сосредоточенным на молитве, радостным перед кончиной — но мир вокруг в движении: приходят и уходят люди, купцы, князья, совершаются события, имеющие отношение к игумену, но он безучастен к ним, хотя движением внешнего мира описываются состояния героя и видно, как развивается в нем внутренняя его жизнь.

Совсем иначе в современном тексте. В повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» герой умирал «и потому постоянно испытывал страдание», которое автор описывает через самого Ивана Ильича, с его точки зрения оцениваются и все события вокруг. Здесь не «вещи играют» героя, сам герой «проигрывает» все вещи, субъективным ощущением угасающего рассудка воссоздавая мир, каким он, быть может, и не был. Так изменилось отношение к «герою». «Герой нашего времени» не героичен — в русском понимании геройства. Только «любовь к отечеству родит героев» (Чаадаев), и «трагичен только сильный герой» (Горичева), только (еще раз «только») святой и герой создают идеал, их отмена в жизни трагична, поскольку может «уничтожить личность и духовность как высшую ступень в иерархии ценностей» (Вышеславцев). Но самое главное даже не в этих признаках героического. «Велик и благороден подвиг всякого человека на земле: подвиг русского исполнен надежды» (Хомяков).

Надежды на то, что был не напрасен.

Основные концепты, связанные с героем как типом русской жизни, описаны в понятиях судьбы, свободы, долга и воли, аскезы и славы: «герой всегда человек судьбы» [Сопронов 1997: 467].

Не следует путаться в значениях смежных терминов. Богатырь и рыцарь вовсе не герои, вернее — не всегда героичны. «В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем, — говорил Николай Гоголь. — Всякое званье и место требует богатырства». Речь о силе и мощи, но не всегда — о судьбе и свободе.

Тоска по отсутствию рыцарства на Руси стала сквозной темой у Бердяева, Ильина и других. Иван Ильин [7: 486 и след.] заклинает нас: «Спасение России — в воспитании и укреплении русского национального рыцарства». Признаки рыцарства, перечисленные Ильиным, совмещают в себе две крайности русского идеального типа: героя и святого, которые даны как воплощение деловитого профессионализма на службе у заземленной идеи. Рыцарь больших дорог тоже рыцарь в этом смысле. Дон Кихот, Робин Гуд, рэкетир... Измельчание типа происходит оттого, что сам тип уже огрузнел в самодовольной телесности, стал практичным, осмотрительным и коварным; он «служит добру» только если это не входит в противоречие с нуждами собственного его «добра».

Впрочем, понятия о рыцарстве тоже глубоко своеобразны. И «русская нация — рыцарская нация — только ее рыцарство не показное и не для показа, а внутреннее, духовное. Не для награды из рук красавицы они совершают свои рыцарские подвиги... а во имя наказания наглеца и зверя» [Ковалевский 1915: 47].

Константин Аксаков выразил мысль справедливо: «русский народ не любит становиться в красивые позы», и не крестовый поход составляет высшую цель русского героя; его влечет не мир условностей, не Зло на службе у Добра. Так и случилось, что «в России разбойник оставался разбойником. В Европе разбойник стал рыцарем» [Гиренок 1998: 91]. Да, «очень часто и русский герой хитер, но опять же по-детски хитер», — говорил Иван Ильин; хитер, возможно, как же без хитрости, ведь это и есть «профессионализм», — но не жесток, не злобен, не коварен, не алчен. Стоит ли продолжать перечень признаков, которых нет у героя русского?

Мудрец

Три степени разума: рассудок—ум—мудрость — в древнерусском представлении являлись в ином порядке и в другой степени нарастания интеллектуального напряжения личности: ум — розум (церковнославянское разум) — мудрость. Слово рассудок еще не известно. Рациональность рассудка — приобретение XVIII в.

Исконно этимологические значения слов долго сохраняли внутреннее соотношение между ними: ум как проявление чувства в со-знании, первая степень всякого действия мыслительной способности человека, или, как говорит Владимир Даль, ‘способность мыслить’, противопоставленная другой способности человека — воле (в просторечии и слово ум довольно часто используется в значении ‘воля’). Раз-ум, то есть сверх-ум, уже не способность, а ‘духовная сила, могущая помнить (постигать, познавать), судить (соображать, применять, сравнивать) и заключать (решать, выводить следствие)’. Это не просто рациональность здравого смысла, но intellectus, сила более возвышенная, поскольку и разум есть соединение ума и воли. Ум и разум близки друг другу как способность и как сила такой способности и одинаково противопоставлены мудрости как чисто интеллектуальная, рациональная особенность души. В славянском переводе «Ареопагитик» конца XIV в. «ум за разум» заходит, как солнце за луну; «умное око» взирает чрез «око телесное» [Колесов 1991: 211]. Еще Аввакум Петров три века спустя почитал это «умное око» как проницательный зрак божества.

Мудрый, по определению Даля, есть ‘основанный на добре и истине; праведный, соединяющий в себе любовь и правду; в высшей степени разумный и благонамеренный’. Если мудрость основана на истине, благе и любви, то Премудрость (София) есть со-едннение истины, блага и любви, слияние их в высшем состоянии умственного и нравственного совершенства, недоступного человеку. «Несть мудр, иже много умеет, но иже много блага творит» — читали наши предки в тексте, переведенном с греческого в XI в.

Понятие о рассудке позднее дало представление о разуме, который ближе к уму, чем к мудрости, — этот пресловутый здравый смысл, потому что рассудительный человек — здравомыслящий, не более того.

Итак, что же у нас получилось?

Получилось усиление степеней качества, одного и того же, но на каждом повороте обогащенного оттенками, поэтому можно видеть такую последовательность: способность физического чувства (ум) > интеллектуальная сила (разум) > этически окрашенное интеллектуальное действие, ведущее к праведности (мудрость). Или иначе: простое восприятие и способность обнаружить образ мира (во-образ-ить его) > заключать на его основе в понятии (понять, ухватить его смысл) > способность истолковать глубину символа. Последнее доступно мудрому. Такова последовательность в напряжении мысли — оперативный, тактический и стратегический ее уровни. Восхождение от вещи к идее, потому что (если воспользоваться словами Нила Сорского) «восходим» в мысли (строим «схваченное» в понятии), «нисходим» в чувстве (образ-уем образ).

Мудрость — высшая степень человеческого разума, способного разгадать, изложить и сохранить символ. Хранитель культуры, но только данной культуры, системы ее символов как они заданы традицией. Новая идея никогда не достигнет степени мудрой.

А Мудрец — это жизненная проницательность, гениально-умные идеи, которые «всегда удивительно просты, живы, конкретны и трезвы», потому что Мудрецу присуща «благородная простота», этот вечный спутник истины [Франк 1996: 252—253].

Осталось добавить, что слово мудрец в древних текстах встречается редко, обычно сказано просто: мудрый муж. Определение мудрый долго остается предикатом не абсолютного смысла, потому что и народный тип мудреца еще не сложился. Это скорее понятие, выраженное аналитически: содержание — прилагательным, объем — существительным. Тип не сложился потому, что символа пока нет.

Но образ его имеется, он выражен Далем: «Мудрец — человек, достигший ученьем, размышлением и опытностью до сознания высших житейских и духовных истин». Другими словами, только мудрец способен соединить постоянно разбегающиеся векторы идеи и дела, соединив их в слове.

Царь

Основной принцип символа Царь состоит в том, что это высший авторитет власти. Каждый высший чиновник в России прежде всего стремится захватить себе пост «царя», претендуя на такой вот авторитет. Но лидерство мы принимаем только от «своих», говорил Бердяев; «можно жить среди русских и не принимая их веру», но тогда не следует претендовать и на лидерство [Бердяев 1996: 48].

Без всяких комментариев покажем отношение к идее «царя» в некоторых классических текстах, постоянно помня слова Бердяева о том, что «идея царя не государственная, а народная».

Конечно, вера в царя — «это бред, которого не поймет и не простит мне интеллигенция, но это было стихийное чувство русского народа, на котором строилась русская государственность», — писал Сергей Булгаков. «Можно понаблюдать за своеобразным духовным процессом обмена между царем и народом: образ царя формировал и укреплял правосознание народа, а образ народа облагораживал и формировал правосознание царя. Так проявлялись обоюдно любовь и доверие, диктуемые инстинктом самосохранения нации, укорененные в общей христианско-православной вере и совести» [Ильин 6, 2: 582].

«Русский царь, по народным понятиям, не начальник войска, не избранник народа, не глава государства или представитель административной власти, даже не сентиментальный Landesvater или bon pere du реирlе, хотя в двух последних типах и есть кое-что напоминающее великорусский идеал царя. Царь есть само государство — идеальное, благотворное, но вместе и грозное его выражение... Царь должен быть безгрешен; если народу плохо, виноват не он, а его слуги... Девиз царя: «не боюсь смерти, боюсь греха», и горе народу, когда согрешит царь, потому что если «народ согрешит — царь замолит, а царь согрешит — народ не замолит» [Кавелин 1989: 221].

«Огромное значение для душевной дисциплины русского народа имела идея царя. Царь был духовной скрепой русского народа, он органически вошел в религиозное воспитание народа. Без царя не мыслил народ никакого государства, никакого закона, никакого порядка, никакого подчинения общему и целому. Без царя для огромной массы русского народа распалась Россия и превратилась в груду мусора. Царь предотвращал атомизацию России, он сдерживал анархию. Царь же охранял культурный слой от напора народной тьмы, не нуждавшейся в высшей культуре. Или царь, или полная анархия — между этими полюсами колеблется мысль народная. С царем была связана и народная церковная дисциплина. Когда была вынута идея царя из души народа, душа рассыпалась, исчезла всякая дисциплина, всякая скрепа, все показалось дозволенным» [Бердяев 1991: 21].

Именно Царь как идея вождя, способного возглавить общество в тяжелые времена, и нужен был в русской истории, поскольку к индивидуализму русские не очень уж привержены, в своей соборности даны как единое целое. Идеальность Царя в том, что он единит народ, а уж если и царь подгадил — все летит кувырком. И в начале прошедшего века (XIX. — В. К.), и в его конце. Так что это — беда, и «русские цари были очень плохими поставщиками какого бы то ни было материала для легенд. И даже для тех исторических лозунгов и афоризмов, которые обычно редактируются новейшими летописцами и историками. Это был очень длинный ряд высокого качества средних людей...» [Солоневич 1991: 421].

Но речь идет не о лицах, а о концепте культуры, о типе, в конце концов — об идее царя, потому что только идея для русского реалиста является и душой, и «скрепой», и всем остальным, о чем так тревожно писали русские мыслители прошлого.

Когда осуждают русского человека за мечты о «хорошем царе», не следует забывать, что это мечта — мистическая идея, а не чахоточно-декоративные европейские государи.

Неприятие власти как неугодного и грязного дела подтверждалось многими священными текстами. Об этом вспоминает А. А. Потебня [Потебня 1894: 5—6], приводя басню из Книги Судей. Ни маслина, ни смоковница, ни виноградная лоза не пожелали царствовать над «деревами», ссылаясь на занятость делами, более полезными «для людей и богов», и «царскую власть принимает самое негодное из растений, именно терновник», который (и в этом ирония) призывает всех идти «покоиться» под его чахлой тенью.

Вообще «идея царственного достоинства во вселенной... является глубоко семитской» [Шпидлик 2000: 74] и на Руси явилась в исторически определенный момент, совпавший с построением Московского царства и сакрализацией Ветхого Завета (конец XV в.), до того не принимаемого русским православием. Религиозная и политическая устремленность власти совпали в конструировании символа Царя. В обилии достоверных цитат Б. А. Успенский [1994: 110—218] приводит исторические свидетельства сакрализации царя, и она «становится фактом церковной жизни и религиозного быта русского народа» [Там же: 173], поскольку на царя были перенесены и функции главы церкви.

Символ царя наложился на образ вождя и породил понятие о высшей земной власти, к которой можно апеллировать только непосредственно (на ты), и тогда она откликнется.

В. В. Шульгин [1994: 149—150] указал достоверную причину этого: «Взаимоотталкивание русских (как отдельных лиц. — В. К.) при явно выраженной их же любви к русскости (как общей идее лика. — В. К.) требует видимого и осязаемого вожака, чтобы они шли не для себя „вбок“, а для „русскости“ — „вверх“. Без вожачества на Руси воцаряется хаос, именуемый некоторыми „русской общественностью“, а другими — „российской демократией“». И то и другое пагубно, полагал публицист и историк Шульгин, особенно в нынешние времена «фашизма», потому что «государь, который хотел бы выполнить царево служение былых времен (то есть выловить из народа все творческое, отринув разрушительное), должен быть персонально на высоте положения», т. е. и лично на уровне лица, а не только идеально как царь. История показывает, что таковых случилось не много.

Постоянное несовпадение провиденциального Лика и убогости конкретного лица создавало неустойчивость самого символа. «В Царе есть кусочек Провидения. — Этого кусочка бойся», — в «сумерках просвещения» бормотал Розанов. Другие кусочки можно и обгрызать...

Психоаналитик в соотношении «царь—народ» высматривает проявления патернализма («связь с отцом»), царь идеализируется в официальной иерархии как носитель высшей власти, намерения и идеи которой народу непонятны: японец, американец и другие знают волю вождя и исполняют ее, даже не советуясь с ним; русский не знает воли своего вождя, пока тот ее не объявит [Горер 1962: 168]. Разведенность сакральной и мирской власти в ее представителях (царь—чиновник) приводит к постоянным метаниям между полюсами оппозиции «царь—народ», и куда бы ты ни метнулся, тебя ждет чиновник с вороватым взглядом и оттопыренным карманом. Не случайно среди многих «типов» русской жизни нет «ответственных лиц» — чиновников, исполняющих роль посредников власти. Это тоже не русский тип, но к тому же и, безусловно, враждебный тип.

«Чиновник съел всё вдохновение на Руси. Всё вдохновение на Руси.

Чиновник дьявол.

Дьявол бессилья.

Он к тому же и техник. Техника в жизни? — Умерщвление жизни» [Розанов 2000: 122].

Христианский символ царя абсолютен — языческая суть вождя относительна. Это — «неформальный лидер» современного социума: эквивалент царя-государя в обществе. Царь и вождь в одном лице совпадают редко.

«И феномен вождизма в политической культуре также сформирован языческими импульсами, требующими безусловного утверждения культа силы — культа политического вождя», — это, конечно, «языческое ослепление» [Василенко 1999: 77]. Но феномен царя-символа, внедренного в русскую ментальность, служит свою службу государственным интересам, и сегодня «власть может обновляться, не меняясь по существу» [Василенко 1999: 79], чему примеров приводить не надо.

Что же касается вождя, то «вождем можно быть лишь тогда, когда-либо „толпа“ покорно следует за тобой, либо ты сам приспособляешься к толпе. Но абсолютно покорной толпы не существует, и потому вести других всегда значит идти с другими, приспособляясь к ним. Без приспособления нет „вожаков“» [Струве 1997: 235]. Представитель другого направления русской мысли думает так же: «Никто не может быть вождем на необитаемом острове... Раньше всего нужна масса. Наличие вождя зависит от наличия массы. И качества вождя зависят от качества массы — с некоторыми поправками на „исторические случайности“» [Солоневич 1997: 159]. Любопытно это соединение вождя с толпой и массой — или это случайности выражения?

Вождь ведет толпы в телесной их массе — идеальный царь соединяет народ.

В этом и вера в «царя», которого — «доброго» — ждут столетиями.

«Царствование Царя трагично. И — всякого Царя. Это сплошь великое и ответственное. Ничего нет труднее и должности Царя. Это — пост, на котором невозможно не трепетать» [Розанов 2000: 135].

Мастер

Мастер своего дела — идеал трудовой. Иногда говорят, что это идеал профессии, и с этим можно согласиться. Идеал, одинаково свойственный и ученому (магистр), и художнику (маэстро). И латинское, и итальянское слово одинаково передает впечатление о хорошо, красиво выполненном деле.

Но «Домострой», в котором слово мастер впервые встречается в современном значении, понимает смысл его как ремесло, а не как профессию, это

"рукоделье, рукомесло, ремесло; уменье, искусство", как говорит Даль с полным знанием дела. Прежде в том же значении использовали слово хитрость — книжная хитрость, конная хитрость ратных людей и т. п. Идея ловкости, ладности, идеальной «схваченности» в законченной работе присутствует в древнейших определениях слова хитрец: умный делатель, по смыслу корня — хваткий, способный к делу. Когда особо ценилось дело, а не мысли о нем, и слово было другое, и всё вообще понимали иначе.

И совсем не важно, кто по профессии: и писатель Епифаний, и иконный мастер Андрей Рублев, и златокузнец, — все мастера, если в деле своем достигли высокого искусства, если каждый из них — мастерый, искусный в своем рукоделье, прошел все искусы опыта и искушения дела.

В присущем насмешливому русскому уму стиле может явиться и мастак — ‘дошлый делец’, дока не в самом хорошем и надежном смысле слова, но тоже при деле. Мастеровитость скорее ремесленничество, чем мастерство.

Часто пишут об особой лени русского человека, о том, что дело у него всегда где-то на пятом месте. Вот и в литературе, мол, не воспет светлый облик мастера, настолько неприятен он русским. Это всё неправда. И воспет, и ценится. Но вот беда: посредством слова вещи не передать: как описать конкретное дело? Пробовали — скучно. Да и «вещь» в противопоставлении к «идее» (вспомним формулу русского реализма) все-таки не индивидуальность конкретной вещи, а тоже вид, и, следовательно идея. Воспевать конкретно связистов или хирургов не задача художественной литературы, которая описывает мир человека, а не мастерство специалиста. И трудовая его деятельность при этом выступает как фон, как точка отсчета. В быту присутствует не идеал бытия, а именно идея. Да и святой — разве он вне дела? Другая плоскость бытия — не отсутствие бытия.

Мастер непременно и трудник. Трудник, по определению Даля, — это обреченный или сам обрекшийся на тяжкие труды, подвижник, мученик, трудящийся неутомимо.

«Трудящийся неутомимо» — ленив ли?

Государь-хозяин

Как тип русской жизни государь описан уже в текстах «Домостроя». Это тип, который имеет ранг «господина» (господарь одновременно и господин, и государь) и от которого ведут свою родословную как титул русского государя, так и сокращенное в бытовом разговоре обращение к равному: сударь! Слово полузабытое, сохраненное только в женском варианте сударыня, да и то лишь в насмешливом тоне.

Когда тоскуют о русском хозяине, в самый раз припомнить и это слово.

«Хозяйское ценение хозяйства» есть этика, а не экономика, поскольку «хозяйское ценение проникнуто мощным импульсом к Абсолюту» [Савицкий 1997: 233], устремлено к идее Блага во всех его компонентах — истины, добра и красоты. Добрый хозяин, хозяйская воля, хозяйский глаз — расхожие выражения, передающие смысл русского отношения к «хозяйнодержавию»: не корысть, а сохранение во времени природно-родового.

«В крестьянском быту эта истина еще видней, чем в нашем; у них богатый хозяин и хороший человек — синонимы», — настаивал Николай Гоголь.

В русском представлении еще и XIX в., согласно Далю, хозяин — владетель чего-либо, т. е. собственник, и властный распорядитель в доме, в семье — относительно слуг, жены и детей. Хозяин — авторитетный представитель Дома, а «по хозяину и собаке честь». Татарское слово хозяин вытесняло в быту коренное славянское государь, специализируясь в обозначении властных прав в сфере производства, а не политики. В конце XV в. Афанасий Никитин слово хозя употреблял в прямом значении ‘господин’ (то же, что и ходжа), а в русский быт попадает оно поздно. Тем не менее тип хозяина, как он сложился в русском обществе исторически, от уточнения новым термином не изменился никак. Целиком русский тип, и Владимир Соловьев [1988, 1: 412] определил его очень точно: «В силе остается общее требование разума и совести, чтобы и эта область („действующие экономические законы“. — В. К.) подчинялась высшему нравственному началу, чтобы и в хозяйственной своей жизни общество было организованным осуществлением добра». Добрый человек и хороший хозяин — синонимы. Слиянность смысла в концепте «человек-хозяин» старообрядцы сохранили в веках и вынесли в строительство «экономического общества» России XIX в.

В. О. Ключевский в своих трудах показал, что в хозяйственной страде «складывался великорусский характер». Этой направленностью своего исследования Ключевский отличался от историков советского периода, для которых «экономический базис» оказывается оторванным от человека. Человек и хозяин представлены как отдельные типы. Такими же разграничениями грешили и русские эмигранты. Георгий Федотов полагал, что в пространстве существует «две России»: «Что разделяет людей, так это два типа, два идеала жизни: меньшинство живет запросами духа, большинство — хозяйственными злобами дня». Есть добрый человек, и есть хороший хозяин, который «сидит на хозяйстве». Какие последствия из этого вытекали — мы знаем.

Публицистические перегибы в известной мере исправлены в глубоких обобщениях «философии хозяйства» «русской цивилизации» [Булгаков 1990; Франк 1991; Платонов 1994]. В сжатом изложении русский концепт «хозяин» («хозяйство», «хозяйничать») можно представить так (в кавычках приведены некоторые высказывания названных авторов; их точка зрения на проблему совпадает, поскольку раскрывает концепт объективно).

Представление о хозяйстве исходит из принципа жизни. «Есть только жизнь, и все, что существует, существует лишь в свете жизни», тогда как вещи суть «минус жизни». Хозяйство направлено «на целое жизни», ведется борьба за жизнь с враждебными силами Природы — это и есть хозяйство.

Хозяйство как жизнь.

«Путем хозяйства Природа опознает себя в человеке», «хозяйство есть творческая деятельность человека над природой», ибо требует замысла (свобода изволения) и мощи (свобода исполнения). В этом проявляется софийность хозяйства — «оно насквозь пропитано духовными энергиями человека». Исполняя волю Божью, человек в со-творчестве с Богом не творит новой жизни в мире (жизнь дана уже), а сохраняет ее.

Хозяйство как творчество.

Всеобщее предположение хозяйства — родовой, или исторический, принцип этой деятельности. Субъектом творчества является не индивид, а род, и творит не в данный только момент, а во времени. Вообще «человек существует лишь как вид или род», и потому «знает один, познают многие»; хозяйство же и есть «знание в действии, а знание есть хозяйство в идее». Русский «реализм» в полном виде: человек как тело — Человек как идея, в единстве их проявлений, данном в общем слове. К тому же «хозяйство есть иерархическая система, — уточнял Франк. — Его нельзя мыслить себе атомистически. Оно не может быть ареной борьбы всех против всех. Всякое хозяйство есть организованный труд, есть регуляция стихийных сил. Хозяйство есть взаимодействие рациональных и иррациональных сил».

Хозяйство — средство видеть мир родово.

«Хозяйство есть трудовая деятельность», и «мир как хозяйство — это мир как объект труда, а постольку и как продукт труда». «Труд, и притом подневольный, отличает хозяйство» — но только тот и живет, кто трудится. Иллюзия несвободы — не от собственности, а оттого, что часто «надо» и нельзя освободиться через «не хочу».

Хозяйство — труд, от которого невозможно освободиться.

Основные функции хозяйства — потребление и производство: «жизнь есть способность потреблять мир».

Хозяйство — причащение миру.

Постоянное моделирование или проектирование действительности дает возможность объективировать свои идеи, и мир возникает для нас лишь как объект нашего действия. Труд как действие-предикат соединяет субъекта и объект, человек становится в отношении к миру.

Хозяйство — свершение идеи в мире объективного.

Дух хозяйства — свобода во времени; это организм, а не механизм. Живое невозможно разъять научным анализом, наука омертвляет жизнь, если не исходит из жизни.

Не «мой» и «мое», а высшая правда, объект справедливости в хозяйстве. Личная жадность, алчность нарушают цельность человека, который есть «воплощенный дух»; целое логически существует прежде своих частей. «Для хозяйства имеет значение аскетическая дисциплина личности, и известного рода аскетика необходима для хозяйственного труда. При полной распущенности личности разрушается и хозяйство».

Хозяйство формирует цельность личности.

И тогда наступает победа: «победа хозяйства выражается в космической победе красоты».

Такова основная установка: жизнь и свобода в красоте труда.

Так что сказано справедливо: «Русская модель экономики существовала как определенный национальный стереотип хозяйственного поведения... устойчивая система представлений, опирающихся на традиционные народные взгляды» [Платонов 1994: 75]. Народные взгляды сформировались как представление о том, что хозяйство — духовно-нравственная категория (Дом), что для него характерен замкнутый цикл работ («беззаботность» — спокойствие трудового человека, рассчитывающего на собственные свои руки), что только трудом достижимо благосостояние. Нестяжательство (способность к самоограничению), трудовая и производственная демократия, преобладание моральных форм понуждения к труду над материальными, отношение к собственности как к функции труда, а не капитала («презрение к процентщику») — таковы основные качества русского представления о настоящем хозяйстве. Способствовали тому и черты характера: чувство меры, практический расчет, самообладание, трезвость характера и сила воли. Богатство — средство делать добро, да и не богатство делает добродетельным.

Добродетель — это труд.

Простец и простак

Самый неопределенный по характеру тип, тип классически «простого человека», который не является ни героем, ни святым, а предстает скорее как обычный житель, пребывающий в земных заботах; тем не менее он чувствует недостаточность своей практической деятельности — но не знает как восполнить ее идеальным, в котором он нуждается и которое ощущает в своей душе.

Простой по коренному смыслу слова — ‘открытый’ навстречу всем влияниям и зависимый от обстоятельств жизни. Обыкновенный — потому что живет по сложившейся привычке, при-обвык-ся и ни на что не претендует. Он, как толкует исходное слово Владимир Даль, ‘ничем не занятый, сам по себе’, не сложный по натуре, но и не слишком прям, чтобы сгибаться дальше. Не царь, не Бог и не герой, не святой, не юродивый, и не странник перекати-поле. «У русских ярко выражено пристрастие к тому, что просто. Мы скупы на словах» [Гиренок 1998: 152].

Короче, это тот простой человек, тот народ, о котором Иван Солоневич [1997: 229] сказал: «Я видел в России простой народ, но я не видел простонародья». Это человек из массы, который не имеет своих отличительных признаков, и всего удобнее было бы показать его в сравнении со столь же неопределенным по наличным признакам представителем другого народа, ключевые признаки национальной ментальности которого фиксированы внятно и описаны исчерпывающе.

Анекдоты и жизненные факты сравнивают русского простеца с немцем, французом, англичанином и т. д., но где мы возьмем немца, француза, англичанина, живущих среди нас? Необходимо ведь сравнить два типа простеца в общем контексте жизни, сравнивать не идеи (которые идеальны), а действительность, которая у всех на глазах.

С обобщенными разнонациональными типами мы потом и сравним простеца.

А сейчас важно заметить, что бывает простота сердца и простота ума. Простец не так прост: кроме простеца есть и тип простака. Простота ума — откровенное сумасшествие, это «простец по природе» — он умственно пуст, его описание в компетенции психиатров. Простота же сердца — это о простаке.

Простак отличается прямотой, искренностью, откровенностью.

Разница между простецом и простаком не такая уж и большая. Доверчивый и простодушный простак, как ясно по смыслу слова, в еще большей степени простая, открытая душа, но и он совсем не дурак, не юродивый, не самозванец, не... В том-то и дело, что всюду он «не», а потому незаметен в толпе, теряется в массе, его черты ускользают из внимания тех, кто «создает характеры» и говорит о них.

«Первою их добродетелью считается, совершенно по-восточному, устраниться от зла и соблазна, по возможности ни во что не мешаться, не участвовать ни в каких общественных делах. „Человек смирный“, „простяк“ — это человек всеми уважаемый за чистоту нравов, за глубокую честность, правдивость и благочестие, но который именно потому всегда держит себя в стороне и только занимается своим личным делом: в общественных делах или в общественную должность он никуда не годится, потому что всегда молчит и всем во всем уступает. Дельцами бывают потому одни люди бойкие, смышленые, оборотливые, почти всегда нравственности сомнительной или прямо нечестные» [Кавелин 1989: 474].

Но русский простец — это часто маска, под которой скрывается брезгливый к суетности мирской человек. Не желает привлекать к себе суетного внимания. «А что взять с нас, простецов?» — вопрошал Михаил Пришвин, в своих дневниках описавший тип русского простеца. К символике слова простой он возвращался постоянно. Это слово обсуждается в разных контекстах как исключительно важное, с помощью этого слова Пришвин постепенно выясняет признаки Единого и Цельного концепта «простого русского человека». «Я скорей всего прост и глуп, как Иван Дурак», — а Иван Дурак — открытая душа, жизнерадостный, «качественный», спокойный и твердый в своих понятиях человек. Такой простец — не мещанин, не обыватель он именно потому, что каждый шаг поверяет «высоким» (идеей блага), оправдывая свое поведение общей идеей ценности. Конечно, со стороны это «средние люди», которые и живы-то тем, что имеют смелость жить вопреки всему, всем бедам и горестям, что преисполнены «простотой чувства радости жизни».