Глава третья. Пределы разума: ментальность

Человек менял одежды и идеи, но сам изменялся мало.

Николай Бердяев

Духовность реалиста

Исторически так сложилось, что русский человек надвое думает» (Ключевский), а со стороны это воспринимается как двоемыслие или даже «двоедушие». Возникает прекрасная возможность распотешиться над «русской идеей» и всем, с нею связанным.

И тем самым показать, что и сам двоедушен, сам исповедуешь «двойной стандарт» в оценке своего и чужого.

Пример. Евгений Барабанов порицает русских философов за «выпячивание самобытности» русской мысли, утверждая, что это опасный симптом. Мало того, что автор не понимает необходимости «перегнуть палку» в другую сторону после того, как она слишком уж вывихнута в противоположную, он и по существу как будто не очень логичен.

«Мир слов отрывается от мира вещей и провозглашается сущностным слоем реальности... где это ожидаемое, некритически приравненное к действительному, служит формой мотивации и оправдания поступков, — возвращает нас к магическому сознанию» [Барабанов 1992: 134, 151]. Точка зрения реалиста (т. е. собирательно русского философа), который рассматривает связи между идеей и вещью, здесь оценивается с позиции концептуалиста, который сам всегда интересовался отношением между вещью и словом, исходя из одному только ему известной отвлеченной идеи. В результате ставится знак равенства между словом и идеей — и вот уже возникает обвинение: идея (понятие, категория и пр.) подменяется словом. Слово-идея, вылепленная концептуалистом, и предъявляется реалисту в качестве обвинения того в магическом сознании. Проблема знания, важная для концептуалиста, заменяет проблему понимания и даже сознания, важную для реалиста (ср. еще: [Шпет 1989: 52—53]). Согласиться друг с другом им невозможно. Конфликт понятен; он даже оправдан. «Знание доказывается всеобщим Делом», — говорил Николай Федоров, а знанию предшествует по-знание, «Философия, определяя себя лишь как знание, тем самым признаёт себя праздным любопытством, из которого ничего не выходит, ни даже знания» [Федоров 1995: 79].

Совершенно прав Барабанов, упрекая «русское сознание» в возвращении к гностицизму (он вспоминает Маркиона); упрек не новый, о русском «манихействе» говорил Георгий Федотов, да и Сергея Булгакова обвиняли в том же грехе. Дуализм сознания есть внутреннее свойство русской ментальности, и верность отношениям эквиполентности составляет яркую особенность русской нравственности. Свет и тьма, добро и зло, наши и ваши и всё остальное в своих пространственных (не временных!) противоположностях суть равноценные реальности. Пантеизм признает неизбежность зла как условие бытия и жизни; только пройдя бездны зла можно стать добрым.

Русские писатели всегда так чувствовали; именно об этом, кажется, говорит Солженицын, замечая, что современные писатели утратили энергию синтаксических связей и в торопливости своей ценят лишь мысль и время, а не пространство слова. Потому что они, как и современные концептуалисты, исходят из готовой идеи (мысли), а не из слова, постоянно эти идеи воз-об-нов-ляющего.

Раздвоенность русского сознания (но только ли русского?) имеет глубокие основания, которые давным-давно обнаружил Иммануил Кант. Николай Федоров, кстати, именно за то и упрекал философа: «Но самое великое зло Канта — раздвоение разума: познающий и практический — и несоединимость вечная их» [Федоров 1995: 84]. Однако, постоянно споря с утверждениями этого немецкого философа, русские мыслители тянутся к его дуализму: разум и чувство, — но в отличие от Канта полагают, что разум и чувство взаимопроникают друг друга, они — неразрывно одно, и потому ничего трансцендентного в природе нет, постигаемы и «вещь» — чувством, и «вещь в себе» (идея) — духом. В отличие от немецкого реализма, который разъединяет, разводит вещь и идею в разломе «семантического треугольника», русские неореалисты утверждают необходимость их совмещения, связи, соединения разбегающихся от Логоса векторов идеи и мира. Еще славянофилы говорили, что «господство формализма в России» есть внедрение на русскую почву теоретического (критика Канта). Теоретическое — насильственное сочетание двух начал: идеального («богословского») и реального («философского»). В результате возникает схоластика как стремление к форме логического заключения «правильным силлогизмом» — «удел рассудочного мышления», аналитически дробящего сущность в пользу сочетания двух форм (см.: [Самарин 1996: 96]).

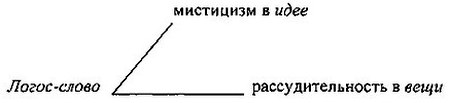

Разведенность полюсов, на которых обретаются идея и вещь (назовите их иначе: мысль и дело), постоянно сходится в слове, которым как материей мысли и пользуется человек. Николай Лосский говорил о парадоксальной совмещенности в русском сознании мистицизма и земной рассудительности. Всякий парадокс есть глубинная истина, и сегодня мы знаем ответ:

Такое расположение ипостасей Логоса выразил еще Алексей Хомяков [1912, 1: 321]: «Мир является разуму как вещество в пространстве и как сила во времени». «Сила» есть энергия идеи, вовлекающей мир в действие (время), ибо, по формуле Ключевского, «сила есть акт, а не потенция»; «вещество» есть материя вещи, создающей пространство мира. Мир сущностей и мир явления взаимопроникновенны, постигаемы один посредством другого; в признании этого — отличие от Канта, допускавшего познание мира вещей, но отрицавшего возможность познания мира идей («вещей в себе» или, точнее, «вещей для себя»).

Внешнее заимствование тех или иных философских идей не полезно для национальной философии. Каждый народ нуждается в собственной философии, потому что в процессе ее разработки идет и рост национального самосознания, идет изнутри себя самого, а не путем внешнего заимствования. Вот этой-то возможности и лишен русский народ, вынужденный в результате прилепляться к разным чужеродным идеям, модным на каждый нынешний день. Владимир Соловьев писал, что мы прошли все три отвлеченных направления мысли, питающих европейскую мудрость: и мистику, и гуманизм, и натурализм. Пора уж идти и своим путем, так что заверим всех словами русских мыслителей: «Мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть с полусомнением спросить у Запада, всё ли то правда, что он говорит? всё ли то прекрасно, что он делает?» [Хомяков 1912: 91]. «Тогда как, по-настоящему, надобно сказать себе: „Какое нам дело до того, что о нас думает Европа?“ — когда же мы это поймем?!» [Леонтьев 1912: 181]. — Вот и получается, что «наша деревня, как терпеливая наседка, сидит на яйцах-идеях, и она бы высидела их непременно, если бы не мешали извне» [Пришвин 1994: 95].

Всё ли понятно из трех цитат, намеренно поставленных рядом?

А в традиции русской мысли всё те же источники: во-первых, «жизнь» тела-вещи и, во-вторых, духовная сила слова.

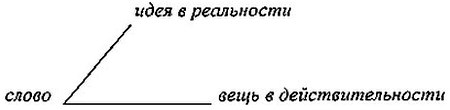

Схема реальной действительности в русском сознании очень проста:

«Реальная действительность» в единстве ее составов есть гармония идеи и вещи во взаимообращенности их энергий — через Слово.

Движение от точки «действительность» в точку «реальность» проходит через слово, ибо (и это верно) именно «слово создает из действительности реальность» [Чернейко 1997: 27]. Ссылка дана на лингвистический текст, в котором собраны все философские интенции. И можно еще добавить вот что.

Коллективный разум в упор не «видит» того, что не обозначено словом, особенно если «то» невидимо, незримо, неощутимо (что такое любовь — кто скажет?), и в то же время личный разум вовсе не разум, а просто рассудок, подверженный всем колебаниям формальной логики в мысли. Обе посылки сходятся в точке вещь, из которой слово и мысль видны как сущности равноценные. Мы уже знаем, что эта позиция взгляда есть номинализм.

Реализм же исходит не из вещи, а из самого слова, в котором содержится коллективный разум (всеединство, соборность, мир... — подбирайте другие слова), основываясь на котором человек уже по собственной воле оценивает мысль-идею в ее отношении к вещи (но также и наоборот). В его проекции частное — личная мысль — проверена общим разумом в слове и верифицирована в вещи. Чувственное как ощущение вещи и рациональное как осознание в идее только совместно могут дать полную и точную информацию о мире. Одним ведь глазом плохо видно.

О «чувственности» русской ментальности столько написано... необходимо уточнить. Всё Средневековье исполнено внутренней борьбы между чувственно-вещной (еретики-язычники) и духовно-абсолютистской (христианство) формами со-знания и по-знания, это никак не могло исчезнуть в культуре, оно и не исчезло, а после XV в. обернулось «русским реализмом», совместившим то и другое в общем взгляде «от слова». Но ни чисто вещное (эмпирическое) чувство, ни чисто идеальное (мистическая интуиция) не даны в своих абсолютных проявлениях. Более того, они несводимы друг к другу по качеству, потому и вместо понятия русская мысль творит понятием образным — символом (чувство + разум в общем наведении на объект). В. В. Мильков удачно определил смысл средневековых влияний неоплатонизма («Ареопагитики») на русскую ментальность: «Оригинальная гносеология, согласно которой методы чувственного и рационального познания дополняются способами мистико-символического постижения действительности» [Мильков 2000: 212].

Реализм contra номинализм

Такова позиция реальной человеческой личности, ибо в таком случае Слово оказывается равным вещи (слово — тоже «вещь») — это линия материальных отношении по горизонтали движения; и одновременно Слово равно идее (оно тоже имеет смысл) — вот линия идеального отношения по временной вертикали. При логичности указанных связей важно, что только словом владеет человек, тогда как всякая вещь находится вне его (он и сам — «вещь»), а идея всегда над ним (у него ведь тоже имеются свои «идеи»). «Итак, Логос, или Слово, есть единственное объективное, то есть для другого существующее, начало бытия и знания» [Соловьев 1988, II: 243].

Между прочим, до XVI в. и в звучании это были два разных «слова», а именно слово, которое слышат слухом, и глагол, который изрекают в речи. Расхождение между словом и речью отражало предметно-вещную действительность, столь милую номиналисту (каковыми и были древние русичи). Совмещение этих терминов в общем слове (родово в Логосе) знаменует переход к новому измерению — это взгляд от слова, уже обобщенного именно как единственность Слова. Такова точка зрения реалиста (в философском смысле), каким и стал русский человек после духовных метаний XV—XVI вв. Теперь людей все больше объединяет «речь в широком смысле слова», заметил В. М. Бехтерев. Подробное описание этих процессов см.: [Колесов 2001].

Позиция реалиста кажется предпочтительней позиции концептуалиста, который отождествляет человека с идеей (какое самомнение!), и номиналиста, который отождествляет человека с вещью (какое убожество!).

Напомним, что в прошлом веке славянофилы ухватились за учение позднего Шеллинга, в мистических его озарениях углядев нечто, родственное своим туманным представлениям о реальности. И ранний евразиец Лев Карсавин подхватил их мнение, утверждая о Шеллинге, что его идеи — уже конечный предел развития европейского ratio, за которым оно возвращается в первозданный хаос первосмысла; Шеллинг вернул русской философии право на миф [Барабанов 1992: 149], и это верно, но не в том смысле, какой имеет в виду критик русской мысли (мифотворчество якобы застилает сознание русского человека: и опять — только русского?), а в смысле возникновения возможности приникнуть к священному источнику животворной идеи, именно — не к внешнему понятию логического мышления, но к его первообразу, к внутренней его сути — к концепту. «Мир постижим лишь мифологически», — очень точно выразил мысль реалистов Николай Бердяев. Россия развернута не к Логосу, но к Софии, утверждал Георгий Федотов, тем самым символически обозначив то, что русская мысль, устремленная к идее-Софии, на самом деле исходит из Логоса-слова. Шеллинг просто вернул неуверенной в своей правоте, сомневающейся, как обычно, в себе русской философии уверенность в том, что не ratio рассудка, иссушающе схематичного, следует признавать венцом человеческой мысли, но животворящий в слове разум-Логос.

Трагедия реалиста в другом — в том, что не всякой идее верить должно, ибо «идеи как ложное солнце, немного сдвинуты в сторону от светящегося живого тела, и если метиться в тело, ставя прицел на идею, то снаряд пролетит мимо. Так, идея Прекрасной Дамы приводит Дон-Кихота даже не к Альдонсе, а к какой-то безобразной девке на осле... Так создался Дон-Кихот. Светило Прекрасной Дамы уже погасло, и Дон-Кихот следовал только принципу Дамы, призрачному и несуществующему, как ложное солнце, как долетающая до нас форма давно погасшего тела» [Пришвин 1994: 177].

Трагедия русского неореализма в том, что научное знание сегодня ассоциируется с номинализмом во всех его оттенках. «Номинализм, — напоминал Алексей Лосев, — явление, весьма характерное для многих современных концепций языкового знака. Можно сказать, что он вообще соответствует исконной потребности буржуазной филологии сводить все человеческое знание только на одни слова с полным отрывом от всякой внесубъективной предметности... Поэтому, додумывая всё до конца, номинализм не мог оставаться на почве субъективизма, должен был постулировать какое-то нейтральное бытие» [Лосев 1982: 185] — третий мир, вне человека. «Номиналистическое» толкование «реалистических» идеалов выворачивает последние, дискредитируя их и искажая. И такое искаженное теперь выдают за реальность!

Например, когда язык формализован, он перестает быть языком и становится кодом — отвлеченной системой знаков; тут уж совсем легко совершить подстановку и утверждать отсутствие в языке национального, подчеркивая лишь его «общечеловеческие ценности». В высшей степени это было присуще московско-тартуской семиотической школе, об основной категории которой Алексей Лосев сказал совершенно точно: «Сам-то термин знак во всяком случае имеет для многих наших современников номиналистическое происхождение» [Там же: 243].

Например, когда известный культуролог Пол Фейерабенд заявлял, что «с развитием терминов происходит отвердение теории», он также утверждал номиналистическую точку зрения, согласно которой вся теория и есть всего лишь система специальной терминологии; поскольку термины строятся не на национальных языках, мы и здесь, и снова вперяем взоры в заоблачные выси абстрактно «общечеловеческого». Образование «метаязыка науки» (сверхъязыка) — фокус, в результате которого новый термин свободно можно подводить под любой объект, как и обратно, и тогда всё сведется к «функциям» и «отношениям», при полном истреблении самих «вещей». Слово начинает играть роль понятия, замещая его.

Например, когда историк Арнольд Тойнби утверждал, что реальность общества есть отношение между личностями, а не совокупная множественность конкретных индивидов, он тоже пытался околдовать «логически строгой» увязкой идеи и слова (теории и термина), начисто выбрасывая за борт истории человеческие индивидуальности.

Полвека русские философы заклинали нас не идти на поводу у западноевропейского номинализма.

«Вообще марксистское понятие „класса“ может быть истолковано только номиналистически, а не реалистически», он «превращает классовые интересы в общечеловеческие идеалы» («самый передовой класс» и т. д.: [Бердяев 1907: 127]). Николай Бердяев возвращался к этой теме не раз. «Марксизм вполне номиналистичен по своему философскому мировоззрению, а в народ — пролетариат верит, как в реальность. Но ведь этот пролетариат никогда и никем эмпирически не может быть воспринят, такого факта не существует, это реальность тоже мистического порядка, и восприятие ее есть вера, обличение вещи невидимой»; «реализм должен победить номинализм, как в жизни, так и в мышлении. Классы, в том числе и класс „интеллигенции“, имеют значение феноменологическое, эмпирически выводное и подчиненное, в то время как личность и нация имеют значение субстанциональное и реальное, и потому им принадлежит центральное место в нашем миросозерцании. И личность, и нация — живые организмы, корни которых заложены бездонно глубоко, они неистребимы, классы — преходящие образования» [Бердяев 1910: 90, 3]. Резкие реплики по тому же поводу можно найти у Николая Лосского, у Семена Франка и у других мыслителей Серебряного века русской культуры.

Поскольку «номиналисты утверждают, что классы вещей суть связки индивидуальных явлений, нарастающие в силу ассоциации вокруг одного и того же слова», тогда «класс» и отождествляется со «свойством», которое и приписывается вещи [Лосский 1908: 244].

Интересное наблюдение сделал Илья Эренбург, описывая двух кудесников русского слова, классиков Серебряного века — Андрея Белого и Алексея Ремизова. Он заметил, что, «вдохновляясь корнями слов», один из них «мудрил», а другой «чудил» в своих произведениях. Наблюдение точное, но не объяснено по существу. А объяснение очень простое, оно вытекает из противоположных движений от слова, которым, как природные «реалисты», писатели играют. Это ведь путь в заоблачную туманность идеи— и Белый мудрит, путь другой — в телесность «обезьяннего царства» — и Ремизов чудил в своем вещном мире. Поиски новой формы влекли то на взлет, то на вспых — и не соединились они еще в мерную ладность идеала. То же у третьего стилиста той поры — у Василия Розанова, у которого, по словам Пришвина, был постоянный «страх перед кошмаром идейной пустоты (моровое крушение) и благодарность природе, спасающей от нее» — страх перед вечной идеей, который исчезает при всякой возможности проверить ее на природной «вещи».

Подобное движение мысли можно проследить на многих примерах. Идея растет в слове, и рост происходит — постоянно.

Удвоение сущего

Следовательно, и русское сознание не раздвоено; наоборот, это у него всё удвоено.

Особенности языка свидетельствует о том непреложно. У нас всегда существовало как бы два языка — литературный, сакрально важный, в прошлом даже церковно-славянский, а с другой стороны — язык бытовой, народно-разговорный, для контраста с первым его называют профанным. Первый — литературный — работает в сфере абстрактно-обобщенных смыслов, высоких идей, отвлеченных мыслей, основная текстовая его единица — это символ, который в наше время стремится к понятию, заменяется понятием в виде иностранного термина-слова, как бы воссоздающего смысл гиперонима. Что это так, можно видеть на примере современных переводов Евангелия [Колесов 1995]. Старинные символы высокого стиля нынешние «точные» переводы стараются перенести в однозначный план понятия, для того чтобы неискушенный читатель мог без особого напряжения мысли понять текст. Скажем, теперь, оказывается, не годятся слова типа ризы или сандалии, их следует убрать, а вместо них поставить слова одежды, обувь или даже (верх номинализма!) слова рубашки, сапоги и т. п. Многосмысленность старого символа в слове высокого стиля, соединяющего вещь с идеей, подменена родовым обозначением вещи, гиперонимом. Слово и вещь современным концептуалистам представляется более важной связью, чем отношение идея и вещь, данное в слове.

Второй язык — бытовой — служил и служит для обозначения конкретных вещей, событий, действий и лиц, переданных, обычно, в образных формах; здесь движение мысли от вещи к образу. Вещь пре-образ-уется в образ. Здесь нет никаких «понятий», потому что раскрытию смысла, пониманию, служит ситуация, характер действий — вообще мир вещей, которые с нами и вокруг. Такие вещи предстают в своей цельности, воспринимаются слитно в синкретизме собственных свойств. Образность выражений — выдающаяся черта народной русской речи, очень объемно ее бытование в России показал в словарях Владимир Даль. Сегодня эту особенность обычной речи стараются сохранить писатели-«деревенщики», что понятно: они отражают то, что описывают, а в русской деревне находятся и теперь носители русской речи.

Почти каждая структурная особенность русского языка указывает на то же удвоение. Даже в звучании, в произношении можно найти особенности, неизвестные другим языкам. Например, трудно усвоить иностранцу русское противопоставление согласных — твердые последовательно противопоставлены мягким. Мать и мять, сад и сядь и многие другие (все такого рода) пары иностранец станет передавать по-своему, скажет, например, мьять или сьять, аналитически, двумя звуками передавая символический синкретизм русского мягкого согласного. Крайности мягкого и твердого звучания — те же крайности характера; даже не все славянские языки в полной мере сохраняют эту особенность устной речи.

Каждое слово четко делится надвое, в нем основа и окончание. Простейшее правило, известное школьнику с ранних лет. Однако в этом противопоставлении тоже заключена великая двойственность. Основа слова (корень с суффиксами) несет значение смысловое, лексическое, тогда как окончание передает значение грамматическое, указывает на связь слов в высказывании. Лексическое значение всегда конкретно, оно обслуживает нужды образа, символа и понятия, тогда как грамматическое значение отвлеченно-абстрактное, служит для указания на класс и род, к которым относится слово и само по себе, и в контексте речи. Та же самая противоположность — между конкретностью вещи и отвлеченностью идеи. Но в слове и конкретность вещи, и отвлеченность идеи мы сопрягаем совместно, воспринимая их единство как единство самого слова.

В европейских языках, по крайней мере в большинстве их, подобная двойственность выражения — значение и смысл формально разведены — утрачена, и им приходится налегать на логику, потому что в мышлении язык не помогает мысли. Логичность суждения перекрывает психологические недостатки предложения. Петр Бицилли полагал, что путаница в предложно-падежных формулах заставила англичан отказаться от склонения форм — и тем самым как-то улучшить язык. Ошибка привела к положительному результату. Датский лингвист Отто Есперсен считал, что результат был заложен в духе самих англичан: освободиться от лишней формы. Одномерность формы не дает однозначности смысла. А «в русском языке от любых слов одной категории можно производить слова любой другой. Это совсем не то, что в английском языке, где у имен и глаголов одна и та же внешняя форма и где поэтому смысл слова определяется в каждом данном случае тем, что перед ним стоит: to [перед глаголом] или the [перед именем], — или же, наконец, просто его местом во фразе. Для того, что называется „духом“ русского языка, характерна способность любого „корня“ обрастать любыми приставками, суффиксами и окончаниями — точнее говоря, не корня, а слова» [Бицилли 1996: 590]. Английская конструкция логична — и суховата; в ней отсутствует логика духа.

В русском предложении могут сходиться разные, иногда совершенно противоречивые формы, отнесенные к реальности, но это только увеличивает образную силу суждения. В древности такая особенность речи очень заметна. У протопопа Аввакума: «Он меня бранит, а я ему рекл: Благодать тебе в устех твоих да будеть!» В романе Андрея Белого «Петербург» совершенно разрушены не только временные, но и причинные связи, но это тоже лишь помогает дискурсу выразить объемность смысла.

В сущности, все примеры, которые приводятся в этой книге, иллюстрируют мысль об удвоенности сознания через слово. Например, когда речь заходит о парах слов типа стыд и срам, радость и веселье, правда-истина, путь-дорога, совет да любовь, мы воочию видим противопоставление отвлеченно-идеальных срам, веселье, истина, путь, совет и конкретно вещных, временами даже «телесных», соответственно стыд, радость, правда, дорога, любовь. О каждом из них сказано в своем месте; здесь заметим, что первый ряд имеет отношение к стилю высокому, а второй — к обычному, даже низкому. Давно замечено наше пристрастие к обильному заимствованию чужих слов, смысл которых будто бы тот же самый, что и в коренных словах родного языка: отвлеченный—абстрактный, предмет—объект, полный—абсолютный, действительный—реальный, понятие—концепт... Вот и Петр Бицилли защищает слово проблема (ныне без этого слова — никак!). «Зачем проблема, когда есть вопрос? Но проблема не просто — вопрос», можно сказать и задача, но разница в том, что проблема — вопрос теоретический («умозрительный»), а вопрос — практический [Бицилли 1996: 611—612]. Так полагали полвека тому назад. Потом проблема стала «вопросом, который требует разрешения», а в наши дни, говоря: «проблема» — имеют в виду и вовсе «неразрешимый вопрос».

На частном примере мы видим движение мысли, направленной реальной точкой зрения, от слова. Разведение двух почти однозначных слов, русского и заимствованного, укладывается в привычную схему удвоения сущностей. Проблема как теоретический > требующий разрешения > неразрешимый вопрос расходится со смыслом русского слова, все дальше вступая в вектор идеи.

Оказывается, язык идет наравне с нашей мыслью; более того, «мысль направлена словом» (прекрасные слова Александра Потебни). Как в мысли идея сопрягается с «вещью», так и в языке смысл слова сливается (и непременно!) со стилем. Немудрено и понятно: всё оценивая с точки зрения нравственной, русский человек и значения слов оценивает в отношении к стилю. Как будто согласен с известным выражением: «Стиль — это человек», а смысл, конечно, это уже личность.

Во многом такое слияние смысла и стиля — реального и действительного — объясняется складом русского языка, образного по характеру и риторичного уже по структуре. В одной и той же словесной форме могут соединиться внутренне противоречивые значения, и мы не ощущаем их взаимной несводимости (оксюморонности), опуская знание о том в свое под-со-знание. Жемчуж-ин-ами с суффиксом единичности при окончании множественности; стро-ящ-ий-ся — причастие с суффиксом действительного залога при «страдательном» ся; трижды крикнул — указание на повторяемость однократного действия (при суффиксе -ну-); иду я себе вчера — настоящее время при указании на прошедшее и личное местоимение я при возвратном себе — и многие другие примеры такого рода из школьных учебников по русскому языку. Нашу речь пронизывают оксюмороны, плеоназмы, гиперболы и прочие риторические тропы и фигуры. Плеоназмы типа служба сервиса, патриот Отечества, внутренний интерьер создаются во множестве, поддерживаемые особенностями русской речи. Стоят новые столы — трижды передана идея множественности. Вновь заимствуемые слова также подвергаются удвоению смысла. Суверенитет понимается как независимость нации (вещно) или государства (идеально), демократия воспринимается как власть народа (вещно) или избранного народом меньшинства (идеально) и т. д. Отсюда возникает подмена понятий, выгодная той или иной стороне.

Сравнение с другими языками тоже показательно. Так, в народном фольклоре англичан за всеми обозначениями, например, лица или цвета «чувствуется субстанциальность», т. е. намеренное обозначение признака как вещи, тогда как «русский фольклорный менталитет за цветом видит смыслы, а потому и цветообозначение приобретает статус сущностной характеристики» [Петренко 1996: 52—53], т. е. не вещи, а ее идеи. И «лицо человека видят оба этноса» по-разному: английское слово face «используется функционально: лицо как способ передачи информации, русское лицо — экран эмоциональной жизни, сигнал красоты, причем у каждого народа присутствует своя особая «точка красоты» — у англичан это щеки и губы (вещно), у русских — идеально глаза [Там же: 97].

Все такие сопоставления в области «низовой культуры» позволяют понять отсутствие подобий при наличии внешних сходств. Земное тяготение обязательно долит и англичанина, и русского мужика, но в разной степени. В представлении русского в каждой земной вещи соприсутствует нечто божественное, что становится идеалом. «Нерасторжимое единство божественной и природной сфер бытия» в русском сознании философы отмечают с XV в., а это «свидетельствует о пронизанности невещественными обожительными силами материального бытия, о соучастии божественной силы в пронизанности и оживотворении всего сущего», т. е. в сущности пантеизм, который противоречит «каноническим воззрениям христианства об онтологической несовместимости идеального и материального начал» [Мильков 2000: 252].

Отступление в философию

Оно уже началось, это отступление. Ничего не поделаешь, придется продолжать, коль скоро речь зашла о «невещественном», но вещи при-сущем: о мета-физическом.

Русские философы постоянно утверждали, что да, идея для русской ментальности важнее факта-вещи, а бытие существенней со-бытия; концепт значительнее понятия, и будущее нас влечет больше, чем настоящее, и символ — чаще, чем понятие, да и действительность нам кажется неправильной, если она не соответствует реальности — идее идеала. Современные культурологи объясняют просто: идея есть образец, спроецированный внутри, даже — изнутри, это увековечивание «я» в предметности мира, а уважение к себе сохранить важно, особенно если «идея рассматривается нами как любовь» — всеобщая сила единения [Петраков, Разин 1994: 8]. Из действительности вещи слово создает реальность идеи.

То, что на Западе называют понятием: совмещенность содержания и объема, — у нас как бы двоится на содержание-признак и на предметность-объем; в этом русская гносеология: содержание есть идея, а объем равновелик вещи. Об этом говорит философ конца XIX в.: «Знание предметное все насквозь, с начала до конца, опосредовано субъективным. Истина предметная, к приобретению которой оно стремится, есть не вся истина, но только часть ее, еще вопрос, важнейшая ли даже часть ее. Ведь кроме предмета, к которому познающий субъект стоит и должен, по основному предположению предметного знания (определенность предмета, независимая от случайного восприятия его, случайной мысли о нем), стоять в отношении внешности, остается еще самый этот субъект, который тоже ведь знает нечто о себе, и знает первее, непосредственнее»; знание постигает феноменальное, а вера субъекта постигает «знание самого существа», «полной истины» [Астафьев 2000: 407] — в концептуальном признаке.

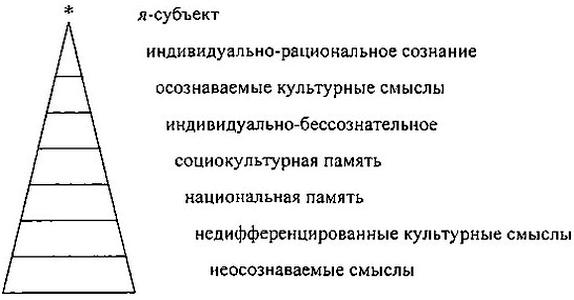

Реальная рефлексия по этому поводу должна отражать историческую действительность развития. Любой философ представляет это себе вполне ясно. Используем сводную схему [Пелипенко, Яковенко 1998: 147 и коммент. на с. 166, 190]:

Таковы уровни «первотектональных интенций» субъекта, первые три сверху охватывают лично-психологические, два следующие — социальные, два нижних — природно-физические свойства (в синкретизме представлений). Вопрос в том, какие уровни принадлежат ментальности и до каких пределов распространяется менталитет того или другого этноса? Концептуальная зона распространяется на все уровни, кроме двух нижних, которые вообще не следует открывать, ибо это «убьет трансцендирующий импульс» [Там же: 152] — что совершенно верно. Это — разведение Природы и Культуры, опосредованное социальным статусом той и другой. Остальные фазы «семиотического цикла» авторы представляют в такой последовательности:

1. Целостное нерасчлененное апофатическое переживание;

2. Распад единства под действием отчуждающей рефлексии;

3. Первичная семиотизация в замещенной форме («имянаречение»);

4. Обретение адекватного кода;

5. Окончательное смещение к знаковой структуре;

6. Замыкание знаковой структуры полностью в себе.

«Семиозис всегда догоняет» — но что? Он догоняет жизнь.

Все этапы пройдены русским языком, оформившим национальную ментальность. При этом социально-национальные формы выработаны в эпоху Средневековья, а верхние уровни «семиозиса» формировались в Новое время. Так сложилась триада «интуиций» русского подсознательного, которую Николай Лосский назвал (сверху вниз) интуицией интеллектуальной, мистической и чувственной, а Иван Лапшин (соответственно) — инспирацией, интуицией и инстинктом. В таких определениях легче постичь сущность русского разума. Во всех случаях это именно интуиция, которая охватывает все уровни «семиозиса», но каждый из них отличается видом на общем роде интуиции. Это восхождение от вещи к идее, как оно представлено исторически.

Ум за разум

Особенности русского ума приводят постороннего наблюдателя в отчаяние. Иногда ему кажется, что ума-то и нет, в наличии нечто иное.

Таким «иным» представляется ум своеобразный, то есть, в понятиях западного человека, опять-таки не ум вовсе. «Особое место среди этих оценок и установок занимает уникальный русский ум, инструмент для поиска выхода из сложнейших жизненных ситуаций. Не потому ли именно русские всегда были способны выживать в тяжелейших условиях, придумывая нетривиальные решения и используя их все не по назначению, но поистине гениально, не потому ли именно „русские мозги“ так высоко ценятся и представляют собой дорогостоящий, но искомый товар для цивилизаций, держащихся за прагматические принципы (номинализма. — В. К.)? И не в силу ли названных ранее причин русские сами не понимают или не желают понять, какой замечательной вещью они обладают, и не могут оценить ее по достоинству?» [Голованивская 1997: 163].

Понять-то понимают, как не понять... Оценить не могут: за морем товар лучше. Уж ежели там и бананы растут — что уж нам...

Что же касается «названных ранее причин», речь идет о понимании ума как инструмента или природного ресурса, как основы жизни, на которой стоит человек, как вместилища самых различных душевных свойств, включая совесть. «В современном языке... ум ассоциируется в первую очередь со способностью человека принимать решение, то есть порождать новое знание» [Там же: 158]. А это не разум, не рассудок, даже не мудрость, которые связаны с обыденными способностями наблюдать, сопоставлять и мыслить о вещах и событиях. Ум охватывает сферы идеи — тех высших сущностей, которые в случае необходимости способны направить человека на путь истинный. Душа и совесть — живые, они «переживают» и судят, тогда как ум кажется неодушевленным инструментом, чем-то вроде топора и пилы, с помощью которых можно прорубаться сквозь чащу или построить дом. Многие пословичные выражения наталкивают на эту мысль автора [Там же: 134—138]. Однако в подобном несходстве таится обман. Обманывает родовая принадлежность слов: душа и совесть женского рода, ум — мужского («женское, детородное, хаотическое, эмоциональное — основа жизни»). Именно такое впечатление и можно вынести из русских словесных форм. Русское сознание предстает одушевленным. А холодная деятельность рассудка ничем не одушевлена.

Вот почему «в русских умах есть какая-то философская свежесть» [Струве 1997: 265], и это, конечно, связано с языком. Еще Вильгельм фон Гумбольдт заметил, что «язык народа есть его ум, а его ум — его язык; мы никогда не можем достаточно постигнуть всю их тождественность».

Также и в интуиции русских философов XX в. можно заметить постепенно усиливавшееся отталкивание от традиционной троичности «ум—душа—дух» в пользу «этимологического», согласно номинации двоения «дух—душа». Впечатление такое, будто интеллектуальный компонент духовной троицы остается за пределами допустимых оценок.

Впечатление ошибочное.

На основании материалов «Толкового словаря» Владимира Даля показано [Фархутдинова 2000], что в русском представлении ум не только интеллектуальная, но и нравственная сила; ум — то, что делает человека личностью и предстает как «жизненная колея» (доходить до ума, сходить с ума и т. д.). Ум и есть, в конечном счете, душа, одинаково можно сказать чужой ум и чужая душа — и то и другое потемки. Ум определяет линию поведения, он может отчуждаться, как и душа, и в этом состоит подвижность и гибкость ума, дарованного человеку судьбой. В народной культуре «русский ум осмысляется как поведенческая категория» [Там же: 118]. Ум в проявлениях воли, тогда как разум понимается как простой рассудок, как способность к отвлеченной мысли, соотнесенная с памятью, понятием и суждением (у Даля это intellectus, Vernunft). Разум тут скорее средство, некое явление, а не сущность, тогда как ум, конечно, и есть душа.

Русский ум особенный. Даль говорит о нем, как о заднем уме. Русский человек «задним умом богат». Можно подумать, что задний ум всегда отстает от уже совершенного дела или испытанного чувства — осмысляет «задним числом» событие. Однако этнографы XIX в. показали, что в русском представлении задний ум объясняется скудостью специальных знаний, недостатком достоверной информации и даже отсутствием разделения труда. Современное о нем представление «как итог, который русский человек подводит в результате самоанализа» [Там же: 119] делает упор на рефлексию «самоедства» и представляется слишком натянутым, привязанным к узко интеллигентскому пониманию дела; это ведь интеллигент комплексует по всякому поводу. Задний ум у самого Даля скорее соответствует общему смыслу слова задний — то, что следует потом, а не сзади (задним умом догадлив — только после ощущений и чувства). Тут приводят и слова Лермонтова: «Богаты мы, едва из колыбели, ошибками отцов и поздним их умом» — с запозданием развившимся? Пространственное задний заменено временным поздний. Но, как замечено, «русский народ, как и всякий народ, задним умом крепок» [Шульгин 1994: 193] — всякий народ; кроме того, критичность заднего ума не столь уж бесполезна, а слова Саваофа в древнем переводе Ветхого Завета: «Увидишь задняя моя!» — очень часто повторяли в средневековой Руси с амвонов. Для Михаила Пришвина [1986: 363] несомненно:

«Итак: 1) Задний ум (природа).

2) Общий ум (человек).

3) Свой ум (сам-человек)».

Апелляция к природе не столь уж и плоха в критический момент, когда лишь природа и спасает.

Русский ум

В поисках признаков «русского ума» философы определили, что ум не следует смешивать с понятливостью, с образованностью и тем более с хитростью — вообще ни с каким формальным или внешним его проявлением. Как всякая идеальная сущность, «ум» не суетен и не навязчив. Ум есть достоинство человека в своих положительных признаках, «русский ум есть ум безличный по преимуществу» (Чаадаев), а русские одарены «слишком острым умом» — «на их несчастье» (Федотов), потому что русский ум в конце концов «укоренен и центрирован в сердце» (Вышеславцев), а русский умен инстинктивно, «он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников» (Гоголь). В средневековых текстах человек есть орган «мыслящей души», явленный прежде всего в зрении, и современный философ как бы восстанавливает этот образ: «Русский ум связан с душой», у русского «ум — это умное смотрение на мир из одной точки» [Гиренок 1998: 301, 253]. Всю русскую культуру и русскую историю «и все наше теперешнее сознание создал только наш, русский, ум» (Шелгунов), действие которого состоит именно в соединении совестного акта с действительностью фактов. С одной стороны, «замечательно, что самые замечательные умы, если в то же время они были явно порочны, не были полные, сытые умы» (Розанов); с другой стороны, «русский ум есть ум преимущественно практический; русский простолюдин, крестьянин, может быть круглым невеждою, но у него врожденное практическое чутье, которым он пробавляется и делает свое дело», да к тому же «в русском уме есть жилка шутливости: мы более насмешливы, чем смешливы...» (Петр Вяземский). Отталкивание «от фактов» или, как говорил когда-то Нил Сорский, «восходим» от вещи к идее, — важное свойство русского ума. «Ум наш требует фактов, доказательств; фраза нас не отуманит, и в самом блестящем и стройном создании фантазии мы подметим слабость основания и произвольность выводов. Фанатическое увлечение идеей вообще, сколько мне кажется, не в характере русского народа. Здравый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, самое заметное свойство чисто русского ума» [Писарев 1949: 74]. Именно такое недоверие к «идее», не проверенной в опыте, опасно: и «в русском уме есть что-то, что мешает ему идти дальше. Это „что-то“ — идейная пустота» [Шелгунов 1895: 589]. Революционные демократы и пытались заполнить эту пустоту — заемными идеями. В действительности же это — чисто русское отвращение к накопительству: у нас «ум есть, но нет накопительства его», и следует усилить «накопление разума», ибо у западных европейцев такое накопление завершено «и они ближе к возможному пределу развития», у них разум «из отвлеченной силы вследствие накопления сделался силой действующей, idee force» [Меньшиков 2000: 533—534].

Русский ум проявляется в действии, в момент соединения идеи и вещи, а это процесс интимный и посторонним невидим. Это вызывает подозрительность иноземца, который говорит о ментальной и культурной «запутанности» русского ума, основанного на неоплатонизме. Русский ум ищет интенсивной тотальности во всем (а это и есть идея!); например, «понятие правды пропитывается этическими и эстетическими содержаниями, выражая единство правды, справедливости и красоты» [Брода 1998: 98].

Щедрость сердца и требовательность к себе способны вызвать вспышку подобного слияния идеи и вещи («настоящий ум скромен» — слова Розанова), так что «в России быть умным гораздо труднее, чем где бы то ни было», говорил Николай Шелгунов, и потому «накопление разума» осуществляют заведомо случайные люди — собирательная посредственность. «Вся история нашего умственного развития во все ее многовековое существование проходит в борьбе двух слоев интеллигенции — собирательной посредственности с средним человеком. В этой борьбе и проходит собственно вся наша умственная жизнь, — жизнь, подчас просто невыносимая, уносящая силы на повторение тысячный раз того, что, казалось, было уже совсем решено и принято. Вот, кажется, уже окончательно решено, что просвещение — свет, а непросвещение — тьма... и тут опять собирательная посредственность подняла голову и раздается клич, что нам не нужно ни образования, ни просвещения... Гёте говорил, что люди, узнав слово, воображают, что поняли и его смысл; но есть такие слова, в которых именно и заключается весь их смысл. Такое слово и есть „собирательная посредственность“» [Шелгунов 1895: 966—967 и 970].

Уточним признаки русского ума сравнением с западноевропейским ratio.

Традиционное мнение о нем сформулировал знаменитый психолог в начале XX в.: «Западный ум холодный, эгоистичный, человеконенавистнический. Он слишком подавляет добрые чувства. Он смеется над самопожертвованием. Он презирает милосердие и сострадание» — и потому нам противен, в противоположность ему нам следует «развивать русский ум» [Ковалевский 1915: 60]. Непоследовательность в суждении понятна, вообще-то ум нехорош, но русский ум окажется лучше. Может быть, и так, но если признать, что русский ум — это душа.

Центральным органом мышления в понятиях русский язык признает ум, во французском это esprit, т. е. дух как сущность человека, у русских данная в образе души. Во французском языке нет точного эквивалента русскому слову ум, но и русский ум не соответствует французскому esprit, который, скорее, практический разум в образе, например денежной наличности [Голованивская 1997: 162]. Для всего свои резоны (raison из ratio) — вот установка французского ума, который согласуется с европейским пониманием ума: рассудок как способность рассуждений и разум как способность целеполагания [Там же: 123]. Слово sens (способность восприятия органами чувств) в свою очередь «развивает линию esprit» Там же: 264], соединяя в общих усилиях ощущение, чувства, эмоции и разум.

В английском способность размышлять и знать приписывается душе, совести, духу, сердцу и уму, а уму, сверх других качеств, принадлежит и свойство воображения [Пименова 1999: 59]. Это в отличие от русского ума, которых (мы это видели) на самом деле два: сердце как табуированное название души и солнечное сплетение как сосредоточие совести («брюшной мозг» по Далю) [Там же: 78, 86]. Существенный признак ума — его движение (быстрый ум, подвижный ум и т. д.). Отчуждение чувства (души) от области познания симптоматично — оно устраняет из умственного процесса нравственное начало. В этом смысле английское понимание ближе к русскому, чем французское. Человек вообще не мыслит отстраненно от предмета своей мысли. «Человек мыслит, чувствует и хочет» — одновременно. «В мышлении всегда мыслящий противополагает себя мыслимому, девственное единство сознания распадается тут на субъект и объект. Рождается из целостного единства переживаний объективное мышление — познание. Субъект всегда психологически и индивидуально триедин, он — мыслящий, чувствующий и хотящий, но гносеологически он един, он — только мыслящий, т. е. познающий. Познавать — значит в конечном счете — только мыслить... Логическое долженствование есть принудительность не sollen, a m?ssen» [Струве 1997: 351, 355].

Мы говорим об уме как способности познавать, но русский ум неполон без соединения с высшим его проявлением — с мудростью.

Английское wisdom — здравый смысл, проницательность в данном деле; французское sagesse — благоразумие и даже послушание — чем не «рабское» понимание высшей степени ума? Русское слово мудрость возводят к древнему корню *men-/*mon-, известному и по другим славянским словам, например муде. Свидетельство авторитетного этимолога В. Н. Топорова: «Согласно архаическим народным представлениям, modo и есть средоточие мужского начала, мужской силы, энергии, которые проявляются как в умственной, так и в сексуальной жизни человека» [Понятие судьбы: 45]. Противопоставление знания непосредственного знанию глубинному или, как иногда говорят, внутреннему, понятно в речах русского реалиста, но недоступно пониманию рационалиста и эмпирика. Внутреннее знание, писал Петр Астафьев, по своей полноте, достоверности и глубине нисколько не зависит от внешних и случайных различий. «Людям простым, неученым, рабам и нищим это внутреннее знание, мудрость, столь же доступно, как и людям властным, богатым и с высоким научным образованием», и даже доступнее, ибо не обременено вторичными и сомнительными теориями. «Эта-то ничем отвне не смущаемая, непобедимая в доверии к своему неизменному внутреннему достоянию, самодовлеющая недоступность сомнению внутреннего знания человека о себе самом, о началах своей внутренней жизни, и составляет то, что называется "чистым сердцем" и "простым сердцем" и что справедливо почитается условием мудрости...» [Астафьев 2000: 424].

Выводы в заключение

Прервем изложение, чтобы показать основные характеристики «умственной сферы деятельности», как они представлены в русской ментальности. Используя многие суждения русских мыслителей, обозначим границы и грани.

Ум — одновременно и смысл, и самое вещество мышления человека, потенциальная возможность в одухотворенном хотении со-знавать (внутри и совместно) и по-знавать (самому и вовне); подчиняясь логике практической полезности и явленности, ум воплощается в разуме («ум без разума — беда»), отливается в законченные формы рационального рассудка и затем, в полном единении с душой и сердцем, по желанию и влечению постигает мудрость («разум душевный»); ум предполагает ум-ение в раз-уме, здравомыслие в рас-суд-ке и ум-озрение в мудрости. В нравственных установках русского человека ум является боговдохновенной энергией, которая в борениях личной воли и насланного извне искуса порождает раз-ум — красоту и добро, рас-суд-ок — истину и пользу, мудрость — благо и спасение, так чисто метонимически мы переосмысляем ум как воплощение предвечной силы в уме каждого отдельного человека; именно в этом смысле «русский ум не исходит из мысли, как ум германский, а из самой жизни приходит к мысли как к орудию жизни» [Бердяев 1989: 260].

Разум — первое воплощение ума, уже чисто человеческое его качество, предполагающее целесообразность и полезность мысли, слова и дела в их единстве как отношение субъекта к объектам мысли. Это ум-раз-ум, приближающий к практически ориентированному рассудку; ясность и чистота мысли определена способностью творчески мыслить по собственной воле и с личной целью. И относительно разума Николай Бердяев выразился в том смысле, что «большая часть научно позитивных направлений совсем не признает разум. В разум верят метафизики» [Бердяев 1918: 59], что верно, поскольку разум воплощает мысль предметно-образную, а не схематично-понятийную — сферу деятельности рассудка.

Рассудок — полезная способность ума-разума к осмыслению мира в четких оценках суждения, воплощенного в слове; это рациональное сопоставление признаков и явлений в категориях здравого смысла, когда доводы целесообразной полезности уже полностью вытесняют всякие чувства сердца и ощущения души; рассудочный человек рассматривает явления в логической их последовательности, т. е. чистому взгляду на цельность мира предпочитает аналитически выстроенные схемы и модели; при всем том рассудительность воспринимается как практически необходимое свойство умного человека. По мнению Алексея Хомякова, рассудок — это «окончательное сознание», за которым не может быть никакого посвящения в духовность первосмысла, т. е. возвращения к единству Ума (греческое слово???? обозначает не только ум, но и дух, это ‘умный дух’ или ‘духовный ум’).

Мудрость — целокупность ума-разума и веры, личной совестью сплоченных в надличностное знание (с возвращением к Уму); несет в себе глубинное понимание мира, воплощенное в абсолютных величинах символов; в отличие от разума мудрость опирается не на практическое умение, но на совесть — совместное ведение истины. Мудрость состоит не в конкретности здравого смысла (это рассудок), но в умозрительности, которая позволяет осознать и целостность бытия, не нарушая его единства, и движущие этим миром силы. Только мудрость в сплаве ума, духовности и сердечности иррационально способна достичь Премудрости, тем самым возвращаясь в божественное лоно Ума. Таково соотношение этих категорий в русском сознании, интуитивно понятое многими, например Гоголем и Львом Толстым. Возвращаясь к описанным ранее концептуальным квадратам, мы легко заметим, что разум обретается в области образа, рассудок имеет дело с понятием, а мудрость правит символом.

Мышление и мысль

В одном из романов Сергея Залыгина находим типично русское рассуждение: «Тогда уточним: мысль или система мышления? Это очень разные вещи, иной раз так прямо противоположные, так что мысль чувствует себя в системе мышления словно в карцере».

Принципы русского типа мышления в традиционной научной среде академик Моисеев [Моисеев 1998] обозначил так:

1. Это всегда системное мышление, исключающее как схематизм чистой идеи, так и схоластику словесной эквилибристики. «Первые немецкие учители приучили нас в науке к строгости конкретных наблюдений», на основе которых традиционная русская системность вызвала стремление «к построению широких обобщающих конструкций» [Там же]: 38]. Такая «системность» исходит из идеи целого как живого; попавший в систему элемент неминуемо получит свой особый различительный признак и тем самым формально встроится в систему, став своим элементом, не отчуждаясь как чужеродный.

2. Следование принципу Гейзенберга («невозможно отделить исследователя от его объекта») заложено в структуре русского языка, в котором субъект-объектные отношения передаются разнообразными способами, но всегда предполагают координацию между субъектом и объектом; даже категория залога здесь многомерна и многозначна. В связи с этим указывают на отличие русского сознания от французского: мышление в русском понимании на Западе вообще отсутствует, там от античности действует идея отражения, нам чуждая, поскольку русское мышление неспособно к отражению. Это связано, в частности, с распределением понятий в словесном знаке: «французское сознание более подробно членит пространство большей части понятий» (в языке больше слов), за чем стоит «особая чувствительность французского сознания к двойственности мира, к его подразделению на объективное, высшее, и субъективное, человеческое» (русское сознание и то и другое полагает онтологически объективным), а уверенность в существовании непреложных законов здесь подкрепляется строгостью судебных законов; «за русскими понятиями [о мышлении] стоят этимоны, восходящие к родовому строю (род—виды), за французскими — к государственному», и, «таким образом, французское сознание в большей степени склонно искать точное знание, нежели русское» [Голованивская 1997: 221].

3. Три принципа, обеспечивающие стабильность (по-русски — лад) в устойчивом равновесии мира, Моисеев представил в виде математических принципов: 1) невозможно всем быть — 2) чтобы быть, должно существовать разнообразие миров и культур — 3) компромисс должен быть таким, чтобы все остались уверены, что их не надует партнер. Все три принципа вполне выражены в категориях и формах русского языка, как они сложились с течением времени. Академик подчеркивает ту истину, согласно которой даже в области точных наук заметна тенденция к усилению национальной дифференциации работников, что обеспечивает «плюрализм духовных миров», создающий здоровье общества и общую возможность выжить [Моисеев 1998: 192—193]. Очень важное утверждение, которое прямо-таки взывает: русские тоже имеют право на кристаллизацию «национального само-сознания в сознание».

Каждый народ привносит в философию «не какое-то известное воззрение, а мыслительную способность, склонную к тому или другому способу познания, смотря по характеру народа» [Чичерин 1998: 268], а принятое всеми «получает характер общечеловеческий».

Очень бы хотелось того же и для русской ментальности.

Исследователи общественного темперамента заметили [Бороноев, Смирнов 2001: 8—12], что представление о национальном характере любого народа, кроме русского (но в том числе и у русских) всегда конкретно и создает вполне определенный образ эмоционально нейтрального содержания, тогда как иностранцы о русском характере имеют самое неопределенное, неустойчивое представление — от восторженного до самого уничижительного, с преобладанием все-таки «стереотипа удивления или недоумения» перед «загадочной русской душой» со всеми ее интеллектуальными особенностями. Казалось бы, нонсенс: русский с его «символическим мышлением» лучше понимает европейца, чем европеец с его пресловутым ratio понимает русского.

Никакого парадокса в этом нет.

Еще Екатерина II, немка, жившая в России, отмечала достоинство русского типа мышления «в остром и скором понятии всего» — безошибочно интуитивном прозрении сути по едва намеченным, но обязательно-фиксированным в слове внешним особенностям объекта. Ratio неспособен к целостному восприятию. Аналитический подход к постижению объекта в дискурсе его осмысления дробит цельность по различительным признакам, внешне несоединимым, диалектически противоречивым, антонимически несводимым в единство; речь идет не об отдельных людях системы ratio, а об их ratio — интуитивный тип возможен у любого народа, иначе не было бы и такого разброса мнений о русских. Неопределенность знания о русских начинается с самого термина русские — это признак этатического, а не этнического характера, примерно той же ценности, что и средневековое именование московиты, и тот и другой создают путаницу в понимании. Неопределенность определений (принадлежность к Московскому царству или к Руси-России) вызывает смещенные ассоциации. Иностранец не знает, что этнически русский — великоросс, он сформировался «под другую цивилизацию» со всеми ее особенностями [Бороноев, Смирнов 2001: 11], и оценивать его признаки по своим собственным лекалам нельзя.

Эти различия определяются уже особенностями языка. «Язык — не только средство передачи мысли. Он прежде всего — орудие мышления», он дает средства, «сберегающие, накопляющие умственную силу» народа, потому что «уже грамматические категории суть отвлечения. Но важнейшее действие абстракции сосредоточено не в формальных частях слова, а в его материальном (лексическом) содержании: конкретные представления обобщаются либо в типичные образы (искусство), либо в отвлеченные понятия (науки и философия)» [Овсянико-Куликовский 1922: 36, 37, 41]. Сжатое изложение принципов действия мысли в языке, данное здесь, подчеркивает важность как грамматических изменений, так и накопления в лексиконе. И то и другое в настоящее время в русском языке достигло высочайших пределов.

Что и обеспечивает особенности современного русского типа мышления.

Рассудок и разум

Но вернемся к суждению иноземца, дважды напечатанному по-русски.

«Древнее философское разграничение двух познавательных сил — рассудка и разума, — первая из которых делает возможным познать относительное, земное, определенное, а вторая — абсолютное, божественное, вечное, — получает в России особую культурную весомость, служа одновременно положительным контрастом для своей страны (а также православия) по отношению к Западу (и западному христианству). „Рассудок“, оцениваемый как „сухой“, абстрактный, поверхностный, „аполитический“, доминирующий якобы в Европе, противополагается свойственному России „разуму“ (интегральному), одобряемому как общинный, глубокий, интуитивный, который способен достичь уровня синтеза и который не входит в противоречие с религиозной верой. В корне гносеологическая, оппозиция рассудка и разума наполняется в русской культуре этическим, духовным, общественным, религиозным и историософским содержанием, ибо „рассудочности“, воспринимаемой как результат упадка, приписывается отрыв от нравственного начала, а также ее негативное (дезинтегрирующее, десакратизирующее и обособляющее от церковной общины) воздействие на жизнь личности и общества. В постулате возрождения интегральности разума, духовной и общественной жизни особенная историческая роль остается за Россией. Преодолевая одностороннюю „рассудочность“, разум способен постичь понимаемую в духе „мистического реализма“ сверхэмпирическую, высшую реальность и теряет, таким образом, свой сугубо человеческий характер; он познает и выражает божественность, выходит за рамки раздвоенности и изоляции, наполняясь эсхатологическим смыслом» [Брода 1998; также: Идеи, 2: 330, 332].

Ирония автора — от польского гонора, который выдает позицию. Мистическая и религиозная веры здесь смешиваются намеренно — или по забывчивости, как это и случается порой у концептуалиста. За каждым словом автора (и за ключевым словом словарного текста) видится самостоятельная идея, она разведена, тогда как в русской традиции рассудок и разум существуют в органическом синкретизме, представляя собою разные ипостаси одного и того же:

раз-ум божествен, это сверх-ум, но только в соединении с рассудком (разум по собственным свойствам ниже ума);

рас-суд-ок — земное его проявление, он судит в суждении путем рассуждения (собственно, это эквивалент ratio).

Раздвоенное проявление ума, данного как рассудок и разум, Мариан Брода связывает с неприятием на Руси «аристотелевского ratio»: «Согласно одной метафорической формуле, отличие России от Запада сводится к тому, что эта страна „не прочитала“ Аристотеля» — тогда как на Западе аристотелевский номинализм создал основную мыслительную традицию в концептуализации действительности [Брода 1998: 95]. Сказано верно, но неполно. На самом деле для России аристотелизм — это давно пройденный и уже в XV в. отвергнутый этап в развитии мышления. О нем с неодобрением говорили часто уже первые славянофилы: «Кажется, ум западного человека имеет особое сродство с Аристотелем. В самое начало западноевропейской образованности заложено было сочувствие к его мышлению» [Киреевский 1911: 233]. Исторически на Западе после XIII в. «Аристотель одержал полную победу над Платоном. И как он положил, так остается лежать до нашего времени» [Шестов 1912: 58].

Между тем отличия в позициях значительны. В то время как (нео)платонизм исходит из единства целого, западное (неотомистское) мышление опирается на аристотелевскую традицию, согласно которой «обособленность, ограниченность, конфликтность, дифференциация, преходящесть, случайность и т. п. считаются здесь состоянием, с которым принципиально можно и необходимо считаться, концентрируя свои усилия на — создающем в свою очередь неуклонно новые проблемы — решении конкретных проблем» [Брода 1998: 95].

Соотношение рассудка и разума в русской ментальности глубже, чем это понял польский философ и вообще западный читатель. Разум — не понятие и не идея, а символ («сверх-ум»), который легко соотносится с верой, с волей, с совестью, то есть проникнут идеальными признаками бытия-знания. «Рассудок дает «предметное знание», тогда как вера (один из предикатов разума) «составляет самую душу, движущее начало нравственной воли», — писал Петр Астафьев. «Рассудок сам по себе ничего не полагает, не творит, но лишь познает то, что ему дано, перед ним положено. Сфера его действия ограничена пределами данного опытного факта... Безвольный и бесстрастный, он занят только вопросом о том, что есть, но не о том, что должно быть... Там же, где нет ни веры, ни идеала, ни этого стремления, определение цели принадлежит простой потребности, данной как факт» [Астафьев 2000: 392—393].

Объемы вещны и легко постигаются при первом же с ними соприкосновении. Содержание же вещей, их смысл и ценность не-обо-зримы, и потому «разум не может не быть связан с Логосом. Пустое место, зиявшее в русской душе именно здесь, в „словесной“, разумной ее части, должно быть заполнено чем-то» [Федотов 1989: 88], и оно заполняется чужеродным навязанным, если в разуме отсутствуют собственные цели и ценности.

«Существо разума состоит в том, что он внешнее разнообразие явлений сводит к общим категориям, составляющим собственные его определения как деятельной силы. Содержание он получает из опыта, но формальные начала, к которым сводится это опытное содержание, установляются им самим. Как относительно познания, так и относительно деятельности основное требование разума состоит в подведении эмпирических данных под эти общие формальные начала, составляющие его сущность. Поэтому, как разумное существо, человек должен действовать не на основании тех или других частных побуждений, а на основании закона, общего для всех» [Чичерин 1998: 141]. Разведение ума на разум и рассудок является двоением отражения, аналитически представляя единство опыта и сознания. Потому что «западная культура ставит вопрос о знании, восточная — о бытии» [Астафьев 2000: 404], и это определяет расхождение в форме его постижения (множественность фактов в единстве восприятия или единство факта в двоении восприятия — «бифокально».

Иван Ильин особенно подчеркнул это различие между западным и русским стилем мышления. Современный духовный кризис состоит в том, что «мысль утратила свою первозданно-глубинную почву; она заблокировала себе накрепко доступ к духовному опыту, она ухватилась за чувственный опыт, за наблюдение явлений и событий с их внешней стороны — описание их, исчисление и уяснение причинности. Поэтому мысль стала абстрактной и мертвой; это уже не разум, а голый рассудок. И этот абстрактный рассудок — без сердца и проницания — превратился в единственный источник правды и культуры.

Благоразумие и вера исчезли, кризис стал необратим», потому что «рассудок знает только чувственный опыт. Он имеет дело только с материей — с материей без жизни, без живительной тайны, без духовности, без цели, без Бога. Одним словом, материя, слепая механика, анализ, а коль анализ — все разлагается на части, все умерщвляется» [Ильин 6, 2: 22]. «Разум, таким образом, — это творческая прозорливость в восприятии и творческая сила оценки в единстве, разъединении и упорядочении воспринимаемого. Он предполагает способность к концентрации и силу интуиции. В его власти охватить сущность всего и целесообразно оформить его. Поэтому разум не сводится к „мышлению“. Умный — это умный человек в целом: у него также умное сердце, умная воля, умная фантазия. Только тогда он умен: только тогда дышит в нем сущность мира, только тогда его разум становится мудростью» [Ильин 3: 162—163].

В этих кратких определениях выражена суть русского представления об уме вообще и о двух его проявлениях в частности. Кроме того, становится понятным внимание к традиционным формам русской ментальности: «кто захочет понять Россию и русскую культуру, тому придется иметь дело с этим духом» [Ильин 6, 2: 22].

Именно с этим, и никаким иначе.

Мысль и дума

В свое время Чаадаев вопрошал риторически, сам себе отвечая: «Во Франции на что нужна мысль? — чтоб ее высказать. — В Англии? — чтоб привести ее в исполнение. — В Германии? — чтоб ее обдумать. — У нас? — Ни на что! — и знаете ли, почему?» [Чаадаев 1914: 155]. Знаем: твоя мысль — не моя мысль.

Потому что русская мысль — это дума, именно в ней «сильнее и сильнее начинает пробегать струя русской мысли», — говорил Алексей Хомяков. Соборный характер русского мышления, диалог как внешняя реальность (действительность вещи), способствующая — посредством слова — воссозданию реальности внутренней (идеи). Слово, идея и вещь сопрягаются в едином событии, создавая уверенность в правде, которая достигнута в результате такого мыслительного акта. Коммуникативная роль диалога раскрыта именно на русских текстах — Михаилом Бахтиным на произведениях Достоевского.

«Русские не могут жить и думать в одиночку», — заметил современный автор (Л. Г. Тульчинский), и это верно: думают соборно, потому что исконный смысл слова дума ‘говорить советуя’.

В древнерусском языке мысль всегда индивидуально вещна, тогда как дума идеально соборна, и русский скажет, различая: думать и мыслить. Разница в том, что мысль и мыслить связаны с личным желанием, намерением в деле (переводят и греч. ???????? ‘хотеть, желать’), и только думати значило размышлять в идее [Действие 1993: 30—40]. Мысль может быть опредмечена, явлена, дума — нет. И мысль и дума для авторов цитируемого сборника статей — гиперонимы, а это не совсем верно. Мысль — слово-гипероним на фоне идеи-символа, мысль включает в свое содержание все признаки умственного напряжения; дума же — символ, в котором все признаки различения — отрицательные [Там же: 9—10]. Мысль есть результат думания посредством ума; так возникает последовательность источник—действие—результат.

Приятно ум чужой своим проверить.

На меру взять и на вес; глупость мерить —

Напрасно труд терять,

— говорил не кто-нибудь, а мудрый царь всех берендеев.

Русские писатели чувствуют концептуальное различие между мыслью и думой: русский «мужик всегда чувствует хорошо, потому он и думает хорошо», тогда как «одичавшая в одиночестве мысль утрачивает живую восприимчивость, упругость и гибкость и костенеет до того, что для нее не существует никаких других мнений — ни отдельных лиц, ни целых народов» [Шелгунов 1895: 357]. Вот почему, добавлял Николай Шелгунов, «мы, русские, давно уже составили себе репутацию людей, для мысли которых не существует ни границ, ни пределов, ни пространства, и неудержимой смелости нашей мысли всегда изумлялась Европа» [Там же: 599]. Современный писатель, Сергей Залыгин, о своем герое уточнил: «Между прочим, отношение к мысли, как он выяснил, оказалось вопреки первым впечатлениям очень чувственным», а «истинная мудрость состоит в том, чтобы мысль знала свое место, не совалась бы куда не следует», поскольку «по закону равенства действия и противодействия столько же, сколько накапливалось в мире ее, могущественной мысли, столько же появлялось и антимысли, то есть бессмыслицы». Ясно, почему такое накопление глупостей происходит: мысль формальна, и всё может о-с-мысл-ить.

Не множа цитат, обобщим ироническими словами Андрея Платонова: «Мысль у пролетария действует в чувстве, а не под плешью».

Разум различает истину и ложь, мудрость — добро и зло, ум — хорошее и дурное (прекрасное и безобразное). «Если мысль должна действительно родиться, она должна зреть в тишине, пока не потребует слова» — «это внутренний духовный заряд», который «приходит в мир как реальность внутреннего» [Ильин 3: 158].

Именно потому, что в современном своем состоянии мысль оторвана от думы, всё дальше от нее отсекается, и происходит (не только у нас) замеченное историком еще в начале XX в.: «Мысль стала развязнее, не сделавшись деловитее... Мыслят так быстро, что не успевают подметать своих мыслей... Телефонное мышление... Спорт — единственный метод мышления» [Ключевский IX: 444, 386, 437].

Из прошлого русские получили идею «умной души», то есть духа, в душевности думы (задуманного, задумки) осветляющего решение проблемы также и с нравственной стороны. Роль общественного мнения чрезвычайно велика, но это, конечно, не усредненное мнение «средств информации», а неформальное общественное мнение, которое — в русском духе — обычно не в ладах с такими «средствами». Личное чувство стыда постоянно проверяется осудительным мнением окружающих (по-срам-лением с их стороны), своя совесть — соборной справедливостью, а правда, даже не личная, а, например, партийная, — божественной силой истины.

Затем важно еще и то, что русская философия не приняла «претензию европейской философии на универсализм логически организованного мышления, наделившего Запад техникой господства над человеком и природой», и осуждает западного человека за «готовность повиноваться указаниям разума», поскольку логическая принудительность такого Разума является специфической формой насилия [Барабанов 1992: 145]. Сам автор цитаты полагает, что «в этом пункте русская мысль отчасти предвосхищает проблематику „Диалектики просвещения“ Т. Адорно и М. Хоркхаймера»; трудно согласиться: почему «отчасти» и почему только «в этом пункте»? Повиновение разуму в ущерб природе — головная боль западного человека, которую вот уже два века своими заклинаниями пытается снять русская философия. Зависимость светлой идеи надежней держит человека в миру явлений, чем гнетущее рабство под человеческой мыслью. Мысль земная, бренная, тленная — в ней нет идеального. Без идеи она мельчает, и вот вам — «мысль стала развязнее...».

Тут расхождение между русским и западным человеком налицо.

Понятно почему. Западная мысль взяла из Логоса только часть его — «мысль», но метонимичность сознания в православной среде по-прежнему в Логосе — в целом — видит часть его, именно слово, то есть язык как воплощение мысли.

Архетипы русской мысли

Непонимание архетипов русского менталитета сегодня достигает невероятных пределов. Я раскрываю томик московских лингвистов «Логический анализ языка. Ментальные действия» (1993) и вижу сразу несколько статей, связанных с нашей темой. Один автор показывает историческое развитие глагола мыслить — и никак не соотносит его семантическое изменение с близким по смыслу глаголом думать; тот дан во вторичных только своих значениях. Другой автор изумляется той интеллектуальной «неопрятности», которую находит в русском сознании, когда речь идет о глаголах мышления.

В западноевропейских языках, оказывается, всё логично, процесс и предмет мышления обозначены общим корнем. В русском же языке — полный разброд: вот «центральное поле: думать и мысль, англ. to think и thought, idea, франц. penser и pensee, idee». Забавно: русского слова идея как бы нет; мыслить и дума — также. Для русского человека всё это странно, испокон веков говорят думать думу, потому что думать можно только совместно, это соборное дело, это — диалог. Мысль заменяет думу как выражение индивидуально-личного результата рационального мышления.

Третий автор соединяет общим смыслом слова думать и считать как одинаково выражающие предположение (я думаю как я считаю) — но такое значение глагола думать является семантической калькой с выражений типа I think so (исконно думать значит ‘говорить (выражая мысль)’. В чем тут дело: в непонимании? в желании изменить семантическую траекторию русского слова? Дело ненужное, оно непредсказуемо по последствиям.

Типологический подход к суждениям о языке и мышлении вряд ли продуктивен.

Филологу вообще кажется очень точным определение мысли как заботы (Sorge), данное Мартином Хайдеггером [Арутюнова 1993: 3]. В этом смысле русский человек действительно оказывается совершенно беззаботным. Мысль для него обязательно связана со словом, и как таковая она противоположна реальной вещи. Даже глаголы речи, подбирая их исподволь, в течение многих веков, русские люди извлекали из сферы, в которой словесный корень обозначал простое сотрясение воздуха посредством шума: глаголать значит ‘болтать’, говорить — ‘бормотать’, речешь (тоже архаическая форма) — ‘выть, кричать’, и только, пожалуй, глагол сказать ‘раскрыть тайное’ имеет некоторый содержательный смысл и важен в передаче жизненных ситуаций (Скажи мне всю правду!) Все прочие абсолютно «пусты», если не освящены той мыслью, которая содержится в высказывании.

Вдобавок русская мысль никогда не есть суждение, потому что она избегает понятия истинности. Всегда говорится: верная мысль, правильная мысль, хорошая мысль, даже удачная мысль — так что каждую мысль можно оспорить, отвергнуть, заменить другою, может быть тоже верной, правильной и хорошей. А если так, следовательно — это уже не мысль, а дума. Ее точность проверяется соборно.

Нет, несправедливо было бы отрицать за русским сознанием неприятие мысли вообще. Мысль есть, она всегда присутствует, но не она в особой чести.

Мысль понимается как воплощенное подобие идеи, и потому, как всё на земле, она несовершенна. «Мысль изреченная есть ложь...»

Конечную цену имеет лишь триединство идеи, слова и вещи — это Логос, который соединяет всё.

Слово как воплощение мысли не допускает никаких излишеств в форме, избыточно риторических фраз и фигур, красивостей и длиннот. Красноречие прежде всего красота, а не красивость, внешнее подобие красоты. Лаконизм и содержательность — вот что важно, и ценится тот, кто скажет умно и кратко, отзываясь на слово Другого, а не в гулкую пустоту безлюдья. Монолог неприемлем, он оскорбляет (вводит в скорбь) остальных, лишенных слова.

Слово как воплощение мысли уже тем самым содержит в себе весь смысл. Поэтому русское высказывание — «дискурс» — есть профетическая фраза, призванная убедить, а вовсе не доказать. Странно слышать, что русский писатель Розанов «не доказывает, а ругается» только, как будто с его стороны это всего лишь «стилистический бунт против всяческой „нормализации“ — в жизни и в языке» [Синявский 1982: 277]. Дело, конечно, не в стиле, даже не в розановской манере писать. Андрей Синявский не заметил слов, сказанных тем же писателем: «нельзя ничего понять не „мое“. Вся русская философия основана на посылке, что «своим ничего не нужно доказывать» (Бердяев), что «если нужно что-то доказывать — доказывать ничего не надо» (Мережковский) и что вообще «доказательства не нужны для соборного сознания. Доказательства нужны лишь для тех, которые любят разное, у кого разные интуиции. Доказывают лишь врагам любимой истины, а не друзьям», потому что — вот опять! — «доказанное — навязанное, неотвратимое, необходимое» (опять — Бердяев), а именно это и неприемлемо прежде всего.

Думать думу

Процесс мышления несвободен от чувств-ощущений и всегда связан с делом. Думая, мы чувствуем и действуем одновременно. Говорить отвлеченно о мышлении как об изолированном акте сознания столь же неверно, как и утверждать, будто русская мысль хаотично чувственна.

Сказанное и понятно, и хорошо известно, но приходится повторять, приводя в доказательство утверждения вроде следующих: «Думать, настоящим образом думать человек начинает только тогда, когда он убеждается, что ему нечего делать, что у него руки связаны. Оттого, вероятно, всякая глубокая мысль должна начинаться с отчаяния... Но думать— ведь значит махнуть рукой на логику; думать — значит жить новой жизнью, изменяться, постоянно жертвовать самыми дорогими и наиболее укоренившимися привычками, вкусами, привязанностями, притом не имея даже уверенности, что все эти жертвы будут хоть чем-то оплачены... Думающий человек есть прежде всего человек, потерявший равновесие в будничном, а не в трагическом смысле этого слова» [Шестов 1991: 113—114] — глубокая мысль рождается из глубины чувств. Выражено иронически, но подмечено точно: нормальный человек не думает, а живет.

На Западе «целевое мышление» есть форма мысли властного человека — этика императива; у русского человека «выразительное мышление» — этика импульса: мышление не извне согласно обстоятельствам, а изнутри, из души, причем «ценность выражения для него выше ценности познания... вечное можно только выразить» [Шубарт 2003: 100—101]. Западный человек отдает мысли предпочтение перед жизнью — русский наоборот. От западных привычек «думать, будто живешь» (cogito ergo sum) русское обыкновение думать отличается установкой на слово. Со слова начинается мысль, им же она и завершается, поскольку «это — барьер, поставленный самой нашей культурой: процедуру мышления не открывать, всю коммуникацию вести на дискретном уровне» словесных знаков [Налимов 1995: 29].

Существует множество наблюдений над разницей в мышлении представителей разных народов. Даже близкие по языку иногда отличаются друг от друга типом мышления, из чего можно заключить, что характер мышления зависит еще и от культурных традиций.

Сравнивая идиомы русского, белорусского и украинского языков, описывающие интеллектуальные действия человека [Морозова 1999], мы видим, что в русском языке сохраняется гипероним ум, тогда как в украинском и белорусском его заменяет розум-разум, ср. раскидывать умом — повертати розум — раскідаць разум; выжить из ума — выживать з розуму и т. д. Русский говорит о голове — украинец о мозге или думке: приходить в голову — впадати на думку и т. д.

Украинский и белорусский в своих литературных вариантах зависят от польского, а в нем rozum одновременно и ум, и разум, которые не различаются, как различаются они в русском языке. Основная идея здесь связана не с обозначением интеллектуального «аппарата» или процесса разумения, а понимания уже в готовом виде. Это вполне католическая идея ratio: думая — уже понимает! У русского противопоставление ума и разума сохраняется, «ум за разум» не зашел. Понимание-разумение достигается в процессе мышления, в действии ума, цельность ума не представлена его частью — разумом. Метонимические замены в русских идиомах возможны, например голова > мозг > ум (приходить в голову — приходить на ум; шевелить головой — шевелить мозгами), но это синонимы вторичного происхождения, равно как и новое представление о понимании типа доходить до сознания — белорус. дойти до разума. Все грубые выражения типа голова пухнет — голова кругом — мозги набекрень и подобные — вторичны. Их наличие особо подчеркивает, что славянское понимание мышления соотносится с головой и проходит в неисчезающей атмосфере чувственного восприятия мира. Попарное соотношение по принципу «внутреннее—внешнее» также характерно, ср.: голова—ум, голова—думка, розум—думка и т. д. «Процедуру мышления не открывать» — значит выражать этот процесс описательно — через внешнее, символически — через вещь.

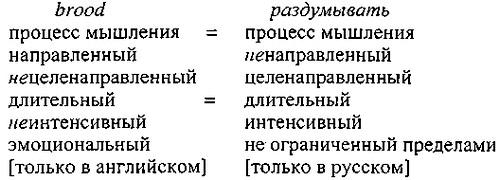

Еще выразительнее отличия между русским и западноевропейскими языками [Митрофанова 1997]. Русские и английские обозначения выделяются по признакам: