Глава седьмая. Λόγος и Ratio

Мышление есть слушание, которое рассматривает.

Мартин Хайдеггер

Народ и нация

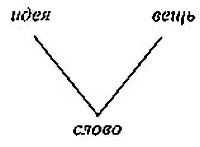

Вернемся к символическому обозначению связи между вещью, ее идеей и словом, которое означает идею и указывает на вещь — к семантическому треугольнику. И тут также обретается такое же тройственное соотношение, как и в любых других проекциях помысленного и действительного мира.

Со стороны «вещи» — индивида-человека — одни и те же особенности характера, эмоции или чувства могут быть у представителя любого народа, но проявляются они в разное время, в различных обстоятельствах и в различающихся степенях качества. Например, все могут быть самоуверенными, но всё зависит от включенности данного состояния в общую систему народного мировосприятия. «Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что-нибудь. Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина» (Л. Толстой. Война и мир, т. III, кн. 1, гл. 10). Оставим в стороне оценку немца (писатель готовится сказать о бездарном немецком деятеле, а таких в любой нации предостаточно), но вот что важно. Выделенные нами слова показывают, что самоуверенность проявляется у француза — в слове, у англичанина — в деле (в вещи), у русского и немца — в идее, но по-разному: русский к идее идет, немец из нее исходит.

У всех всё есть, но по-разному преломляется в системе, выражается различными оттенками. Кроме того, внешние формы проявления национальной ментальности развиваются постепенно, они историчны.

Связанное с самоуверенностью состояние самолюбия (самооценка самоуважения) в английском языке фиксируется с 1640 г. как изменение в восприятии анормальности в поведении личности; в русском языке самолюбство связано с распространением просветительской идеологии, «в системе которой положительное отношение человека к себе перестало оцениваться однозначно отрицательно» [Круглов 1998: 88]. Это проблема гордости, которая перестала быть гордыней.

Со стороны идеи возможны такие же несовпадения, но уже не у отдельных людей, а у разных народов. Это не чувства и не эмоции, а более крупные группы проявления характера. Например, первая идея бывает французской, заключительное изобретение становится немецким (англичанин «выразумел» блоху — русский мастер ее подковал); у англичанина «инстинкт добычи» — он торговец, а немец — солдат (русский — крестьянин: т. е. по основному смыслу слова — настоящий христианин); немец хочет уединения и отличия от других, англичанин тоже ищет уединения, не отличаясь от других, а француз хочет отличаться от других, но не в уединении; француз с «изначальным страхом» борется не волей (как немец), не чувством (как русский), а в мысли — рассудком [Шубарт 2000: 210, 241, 245, 249].

Со стороны слова положение создается особенно сложное. Одно и то же слово может значить разное, но и одно и то же может быть обозначено различными словами: то, что для европейца свобода — для русского свобода и воля, и тогда европеец вынужден домысливать русское понимание (примерно так: «неуловимый идеал свободы часто определялся в России как воля плюс пространство» [Биллингтон 2001: 13]). Такое же соотношение и в других случаях: правда и истина — истина, сознание и совесть — сознание и т. д. Двоение сущего как суть и существенность для русского реалиста в слове — обычная вещь, но это — не удвоение сущностей, как мог бы подумать западный номиналист, а разведение двух ипостасей сущего. Это — восхождение в степенях идеальности.

Кажется странной неопределенная и немаркированная характеристика именно русской ментальности. Однако это — ошибка описания, и не больше того. Всюду основанием сравнения в наших сопоставлениях выступает именно русская ментальность, и естественно, что в сравнении с другими ментальностями в русском представлено многое из того, что является общим для любых народов, и это подтверждает общечеловеческий характер основных черт русской ментальности. Тем не менее в другой перспективе сравнения дело может измениться, и на фоне английской, немецкой или французской ментальности русская сторона выделится признаками различения. Такие признаки различения могут определиться «от идеи» (она уже задана) или «от вещи» (она уже дана), но не «от слова», которое можно заменить другим словом и тем самым тут же устранить возникшее несовпадение в выражении национальном ментальности: гордость вместо гордыни, совесть вместо сознательности, правда вместо истины и т. д.

Именно это и имеют в виду западные авторы, говоря о русской ментальности: она часто скрывается за словом — русским полновесным словом — и потому для западного человека кажется загадочно-неуловимой. Может быть, потому, что западный интеллектуал не владеет диалектикой или просто не умеет за словом видеть суть дела.

Вот и здесь: народ и нация — каково различие между ними? Целые науки занимались вопросом, многие дискуссии засорили предметное поле исследования. А разгадка проста: одно есть вещь, а другое — идея. «Народы, — писал Чаадаев, — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности», тогда как «нация — это не просто сумма индивидов, а некоторое индивидуальное и вместе с тем надындивидуальное целое», составленное из многих людей, теперь живущих и уже умерших, и еще не рожденных, из русских и обрусевших, из многих, которых единит лишь идея «русскости» [Солоневич 1997: 40 и след.].

Национальный вопрос

«Национальный вопрос в России есть вопрос об идеальной цели. Это вопрос не о существовании, а о достойном существовании» [Соловьев V: I]. Владимир Соловьев призывал русских подать пример народам и «произвести вполне сознательный и свободный акт национального самоотречения» и на основе общности веры — христианства — достичь «духовного освобождения России» [Там же: III].

Что в скором времени и случилось (хотя и под другими знаменами), а что из этого вышло — известно. Привело к распаду великой государственности («империи»), утрате национального своеобразия и к ослаблению всякой веры.

Правда, Соловьев уточнял: упраздняется не национальность, а национализм, не вещь, а идея, но в таком случае не русским «показывать пример»: у великого народа, гармонично сочетавшего в одном социальном образовании национальность, веру и собственную государственность, национализма никогда не было (скорее наоборот, приглушение этого чувства перед разноликим племенем народов, входивших в «империю»). «Национализм — последнее прибежище негодяя», ни к чему негодного субъекта, который добивается личных или групповых целей покушением на национальность (это высказывание поэта современные борзописцы извратили). Даже Солженицын признаёт, что Россия уже дважды допустила национальное самоотречение: в призвании варягов и в реформах Петра I. А XX в., которого Соловьев не увидел?

Русские философы высказывались о «двух национализмах» — патриотически-защитительном и агрессивно-захватническом. Отрицая второй, не следует отрекаться от первого, столь же идеального. «Не от национальности отрекались наши предки, — писал Константин Аксаков, а от похоти властвования и командования друг над другом». «Национальная исключительность не только чужда, но и ненавистна русскому народу» [Шелгунов 1895: 902]. «У русских нет национального эгоизма» — это Достоевский. Национальность есть духовная сила, необходимая для социального творчества, «нет силы творчества и действительности народного духа без национального миросозерцания, без национального самосознания» [Астафьев 2000: 35]. Разнообразие народных представлений, данных человечеству, определяет направление действия. «Жизнь одного народа проникнута убеждением, что одни дела спасают, другого — что спасает одна вера, третьего — что вера без дел мертва есть, а четвертого — что религиозная идея есть преимущественно могущественнейшее орудие политической жизни — сила...» [Там же: 34].

Народ в государственности («вещь»), народ в национальности («слово»), народ в человечности («идея») — категории разные.

Народ в государственности

Николай Бердяев во всей полноте выразил русское понимание национального в истории. «Образование исторической национальности есть борьба с изначальной хаотической тьмой, есть выделение лика, образа из безликой и безобразной природы. Это есть благостный процесс возникновения дифференциаций и неравенств в исторической действительности, где всё конкретно», и тем самым «история внедрена в природу» [Бердяев 1991: 78]. Национальность есть лик, формирующий лицо общества и личину государства. «Национальное есть моя собственная глубина и глубина всякого, более глубокий слой, чем социальные наши оболочки, в котором и обнаруживается русское, французское, английское, немецкое, связывающее настоящее с далеким прошлым, объединяющее дворянина и крестьянина, промышленника и рабочего» [Бердяев 1991: 84]. Это — мистический организм, мистическая личность, ноумен, а не феномен исторического процесса — «сумма всех поколений», на-рожд-енных природой [Бердяев 1991: 79]

«На великом историческом сквозняке между Европой и Азией в результате более чем тысячелетней непрерывной и всегда очень кровавой борьбы на великой равнине, доступной всякому вторжению, утвердился именно русский народ... нам очень недаром далось просто-напросто сохранение собственного национального существования» [Солоневич 1997: 43]. «Совокупность основных черт русской нации включает ее сравнительно длительное существование, огромную жизнеспособность, замечательное упорство, выдающуюся готовность ее представителей идти на жертвы во имя выживания и самосохранения нации, а также необычайное территориальное, демографическое, политическое, социальное и культурное развитие в течение ее исторической жизни» [Сорокин 1990: 472]. В свое время старообрядцы не пошли на изменение внешних форм христианского ритуала, полагая, что «изменная вера» лишает предков посмертного спасения (они ведь — люди «старой веры»). Не изменить памяти предков — вот что вело твердокаменных русских на костры. Сегодня тот же выбор: изменить своей нации — предков предать.

«Французский и немецкий народы — это прежде всего — люди, русский дореволюционный, главным образом крестьянский, народ — это еще и земля. Мне думается, что особая одухотворенность, хочется сказать — человечность русской природы есть лишь обратная сторона природности русского народа, его глубокой связанности с землей. Очевидность этой мысли бросается в глаза уже чисто внешне: в Европе, в особенности во всех передовых странах, лицо земли в гораздо большей степени определено цивилизованными усилиями человеческих ума и воли, чем первозданными стихиями природы. Русская же дореволюционная деревня была еще всецело природной» [Степун 1990: 25—26]. Эта облагороженность землей сохраняется как доминанта национального характера и теперь, а почему, на это отвечает современный философ, показывая, «сколь по-разному понимают „землю“ люди Запада и люди России». Для француза земля — что-то твердое и сопротивляющееся, требующее от человека проявлений воли, — «это мечты о власти и свободе», иерархия причинно-следственных связей как основа рационального; для русского же земля — не сухость, а мягкость и всепринятие, щедрость и открытость. Конечное количество элементов земля делает бесконечным, она рождает, она — живая «сыра земля русских народных песен». Землю не покоряют, а охраняют. «Земля открывается слезам, беззащитности, податливости. Она взывает к иррациональному в человеке» [Горичева 1993: 23]. Земля — мать-кормилица, у нее просят прощения, ее спасают, спасая себя. Высшей степенью отречения от своего национального выступает беспочвенность, которая, верно утверждал Бердяев, тоже «может быть национально-русской чертой». Это парадокс, если беспочвенность отражена в слове, или антиномия — если в идее, или диалектика — если в деле.

Это — национальное в государственном. Что же касается общества, тут возможны разные толкования. Общество — из общины, или, как полагал Бердяев, от обществ, в известной мере тайных. Во всяком случае, высшее общество (всякая элита) определенно связана с масонством: «В масонстве произошла формация русской культурной души, оно давало аскетическую дисциплину духа, оно вырабатывало нравственный идеал личности. Православие было, конечно, более глубоким влиянием на души русских людей, но в масонстве образовывались культурные души петровской эпохи и противопоставлялись деспотизму власти и обскурантизму» [Бердяев 1990: 58]. По-видимому, отсюда возникало убеждение западных историков в том, что в России нет никаких социальных классов, а существуют более влиятельные касты, входящие в определенную иерархию социальных сил [Горер 1962].

Народ в национальности

Национальное проявляется в двояком — в форме национального чувства (прирожденное у всех представителей нации) и в форме национального сознания (как самосознание образованного слоя). Второе соотносится с инородными национальными особенностями и проявляется у интернациональной интеллигенции, а поэтому соответствующий слой гасит национальное чувство в собственных интересах [Ковалевский 1912: 9]. Впрочем, «понижение национального чувства русских» объясняется и «обилием инородцев в русском обществе» [Там же: 13]. Поскольку русский народ — это «державная нация», обычное для реалиста двоение ее понятий на национализм и патриотизм (национальное и государственное как единое) по общей установке западного номинализма пытаются усреднить в одном — желая «вторым забить первый» [Там же]. Историк психологии специально напоминает, что национализм всегда вспыхивает в годину национальных испытаний — так начиная с монгольского ига; давление сознания на чувство, патриотизма на национализм и прочих в том же роде приближает «годину испытаний», а это чревато новыми осложнениями (примеры — в XX в.), и это — серьезное предупреждение.

Но призывы к рациональной логике, к идеальному — к нации, к общечеловеческому и т. д. — повторяются: «пора, пора уже обратиться нам не к народу, а к нации, т. е. перейти от поверхности к глубине, от количества к качеству... Эмпирический народ должен быть подчинен нации, ее задачам в мире...» и т. д. [Бердяев 1990: 84].

Как народ в отношении к нации есть связь природного («вещи») с идеальным, так и родина с отечеством соотносятся, выдавая неслиянную цельность природного (родина) с идеальным (отечество), т. е., другими словами, национального и патриотического. Всякие разговоры о «народе-богоносце» и прочих вычурах воспаленного интеллигентского сознания затемняют кристальную ясность указанных отношений, каждый член которых жизненно важен и не может быть изъят без разрушения цельности «народного духа». «Иметь родину есть счастье, а иметь ее можно только любовью» — словами Ивана Ильина отметим эту сторону дела; отечество в любви не нуждается, ему подай дело. Вот «вопрос: что обозначает слово родина и слово отечество, — какая между ними разница? Ответ: родина — место, где мы родились, отечество — родина, мною сознанная», — это «духовная родина» [Пришвин 1986: 119].

Народ в человечности

«Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами, — писал Чаадаев. — Оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества» — и нести нам эту тяжесть до конца, если, конечно, мы хотим оставаться великим народом. Для русского сознания не «мнимый принцип национальностей» является основным — он производен от «народного», ибо «передовые славянские люди должны наконец понять, что время невинной игры в славянскую филологию прошло и что нет ничего нелепее и вместе вреднее, народоубийственнее, как ставить идеалом всех народных стремлений мнимый принцип национальности. Национальность не есть общечеловеческое начало, а есть исторический, местный факт, имеющий несомненное право, как все действительные и безвредные факты, на общее признание. Всякий народ или даже народец имеет свой характер, свою особую манеру существовать, говорить, чувствовать, думать и действовать; и этот характер, эта манера, составляющие именно суть национальности, суть результаты всей исторической жизни и всех условий жизни народа» [Бакунин 1989: 338]. Крайность такого мнения в том, что признаётся: «принцип национальности несовместим с принципом социальной революции, и он должен быть принесен в жертву последнему», поскольку «интеллектуальный прогресс стремится уничтожить господство над человеком бессознательных чувств, привычек, традиционных идей, унаследованных предрасположений — следовательно, он стремится уничтожить национальные особенности» [Ткачев 1976: 320, 314].

Во всех случаях отчуждение от идеи национализма связывается с социальными проблемами общежития, т. е. природно-вещное подменяется социально-идеальным, Родина — Отечеством, которым, как известно, является вовсе не родная земля, а отвлеченная идея всеобщего братства — всё равно какого, христианского, или коммунистического, или глобалистского. «В абстрактном единстве человечества бытие наций отменяется — человечества нет в нациях и через нации, и нации нет в человечестве и через человечество. Человечество есть отвлечение от всех ступеней конкретного индивидуального бытия. Во вселенскости нация и человечество — нераздельные и предполагающие друг друга члены единой космической иерархии... Нет конкретного человека, а лишь абстрактный человек как класс, нет конкретного человечества, а лишь абстрактное человечество, отвлечение от всего органического, живого, индивидуального...» [Бердяев 1990: 81].

Такое понимание человечности в человеческом, понимание целиком номиналистичное, совершенно неприемлемо для русской ментальности. Оно невозможно в представлении реалиста, для которого идеальное и реальное слиты в единстве, предполагают друг друга и восполняют друг друга энергией действия и осмысления. Русское представление о соотношении национального и общечеловеческого глубоко выражено Достоевским, который повторял: «Нет, тогда только человечество и будет жить полною жизнию, когда всякий народ разовьется на своих началах и принесет от себя в общую сумму жизни какую-нибудь особенно развитую сторону» [Достоевский 1980: 7]. Это не одиночное высказывание, а русская точка зрения. «Я твердо придерживаюсь той точки зрения, что каждый народ по-своему неповторим и что именно этим он и хорош. Неповторимость эта обусловлена природными данными, но в то же время есть тут и Промысел Божий. У всякой звезды своя ясность; у всякой былинки своя форма; у всякой бабочки свое великолепие красок; даже горы по-своему молчат, слагая своими пиками гимн поднебесью» [Ильин 6, 3: 106—107].

Человеческое как общее не есть среднее от суммы всех национальных и, конечно, не есть нечто, свойственное только наиболее агрессивной нации, нет: человеческое — в человечности.

Кажется, именно этот тезис и неприемлем для многих, кто только свою нацию почитает за идеальную.

С большим удовлетворением ознакомившись с переводом книги Хейдена Уайта «Метаистория» [2002], я обнаружил сходство идей калифорнийского профессора со своими, правда — в иных терминах представленных. Вместо моего следования Образ ? Понятие ? Символ ? Концепт Уайт предлагает функционально и содержательно Метафора ? Метонимия ? Синекдоха ? Ирония, тем самым сужая философское поле проблемы до уровня эстетической поэтики. Впрочем, анализ исторических трудов, предпринятый с помощью этих понятий, высвечивает содержательный их смысл с неожиданно продуктивной силой.

Первая антиномия: церковь и государство.

Давно замечено: если властная сила на стороне государства, а церковь подавлена, то у народа истощается духовная энергия и деградирует мораль; если, напротив, церковь узурпирует власть, то у народа деградирует политическая воля, так что полная победа той или иной стороны вплоть до универсальности может привести к остановке мирного процесса развития с возможной гибелью нации. Состояние то же, что в случае единства духа и тела: в здоровом теле — здоровый дух, и народ процветает — потому что обе силы объединяет эта национальная идея. Разумеется, сказанное относится к соотношению «церковь и государство» в их идеальном виде, преобразуемом в соответствии с характером времени; так (крайний случай) армейская дедовщина развилась в связи с отменой института партийного «комиссарства» в армии, и «сила солому ломит».

Вторая антиномия — народ и нация.

Идея нации возникает в обществе как осознанный принцип, управляющий разными народами в составе общего государства. В этом смысле только россияне представляют нацию, тогда как русские, как и прочие этносы — народ. Необходимость обслуживать местные народности и народы империи препятствовала развитию русского народа в нацию. Но в таком случае французская или английская нация также включает в себя все разноязыкие народы и народности, вошедшие в состав традиционного государства, а сами французы и англичане — народы, которые нарождаются в соответствии с законами природы.

Любопытное заключение: «Америка и Россия предстают как возможности развития в будущем новых видов государств... В лучшем случае они могут говорить о возможностях будущего развития на основе логического продолжения тенденций, уже различимых в целостном процессе... до мирового государства, которое предвещает их реализовавшаяся интеграция» [Уайт 2002: 157]. США стоят на уровне метонимии, Россия — на уровне иронии, к тому же Россия прошла горнило «предварительного опыта социализма», а США — нет. Отсюда вывод: Россия как государство чревата новым в большей степени, чем США.

Русофобия

Фобия — страх, и русофобия есть «панический страх перед Россией или ненависть к ней, принимающая иногда форму программы ее тотальной деструкции» [Идеи, 2: 334] — говорит польский словарь и продолжает: «Некоторую роль в распространении и укреплении русофобских эмоций и стереотипов сыграли фальсификации, сочиняемые по заказу антирусских кругов [перечисляются]... В язык публицистики понятие русофобии ввел в 1989 г. И. Шафаревич, согласно которому русофобское мировоззрение основано на убеждении о второстепенной роли России, являющейся неизменно воплощением деградации, отсутствия достоинства, преклонения перед кнутом и властью, ненависти к чужим. Такая Россия — по мнению Шафаревича — смертельная угроза миру... Русофобия есть мировоззрение „малого народа“, изолированных групп интеллигенции, „находящихся под влиянием какой-то могучей силы“ и ставящих перед собой цель покорения „Великого народа“ (России) и его „духовную оккупацию“. „Малый народ“ (,,антинарод“) представляет интересы еврейского национализма, заинтересованного в уничтожении России. „Великий народ“ живет согласно традиции и вере, в органической связи с натурой; „малый народ“ питается доктринерским спекулятивизмом, деструкцией и деморализацией» [Идеи, 2: 336, 338]. Автор статьи говорит о «натуре», в органической связи с которой живет «Великий народ», а натура — это природа. «А природа является колыбелью, мастерской, смертным ложем народа» [Ильин 6, 2: 375], именно так и воспринимает «натуру» русская ментальность.

Согласие польского автора с некоторыми положениями русофобства исторически понятно, но и вся Европа, в сущности, подключается к той же тенденции, усиленной различными рекламными компаниями в защиту «малого народа». Это было высказано еще между двумя мировыми войнами, когда не было холокоста и прочего: «Находящийся в плену прометеевского идеала европеец — особенно северный, с его деловой хваткой и рационализмом — всё больше уподобляется еврею диаспоры и всё больше поддается еврейскому влиянию. В готическую эпоху считалось позорным делать гешефт и заниматься ростовщичеством. Сегодня же восхищением и признанием пользуется тот, кто делает это с успехом и без всякого зазрения совести. В Прометее всё заметнее проступает облик Агасфера — вечного, гонимого Жида... у них нет ни духовной, ни материальной власти — духовной особенно (безнадежное невежество евреев постоянно обличается в летописях Средневековья как одна из самых ярко выраженных их черт)» [Шубарт 2003: 20].

Что же касается русского человека, то чистое внушение ему комплекса неполноценности приводит и к утверждениям вроде следующего: «В основании мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Наша русская вся — философия выпоротого человека» — но, тем не менее, «сам я постоянно ругаю русских. Даже почти только и делаю, что ругаю их... Но почему я ненавижу всякого, кто тоже их ругает? И даже почти только и ненавижу тех, кто русских ненавидит и особенно презирает» [Розанов 1990в: 5, 57]. В этом горестном замечании скрыта великая истина, которую, между прочим, «малый народ» соблюдает свято: «...сами разберемся, а кто нас поносит — урка и рвань». Хорошо бы и русским с тем же достоинством отвечать на русофобию так же. Ведь русофобия — философия выпоротого человека, который теперь уже хочет сам всех выпороть.

Борис Миронов в книге «Кому в России мешают русские?» диагностически наметил признаки русофобства. Перечислим их для полноты картины.

Вопли об угрозе русского национализма (чтобы подавить волю, его представляют обязательно как «русский фашизм»), но «национализм — это естественная забота нации о самой себе». Постоянно утверждается, что государственный интерес более важен, чем интерес национально-русский, но «не нация для государства, а государство для нации», особенно титульной (местнические национализмы многих стран бывшего СССР это доказывают). Утверждается также, что интересы народа важнее интересов нации, т. е. исключается духовная компонента данного соответствия. Утверждается идея патриотизма, но исключается идея Родины («эта страна»), тогда как «нация творит исходя из своей истории и руководясь своей совестью». Отсюда вывод: «Мы, русские, должны развить в себе национальный эгоизм» — это всегда спасало в тяжелые моменты истории. «Сам русский национализм и есть сегодня воплощение русского духа» [Миронов: 52]. «Национализм ненавистен тому, кому страшна крепость России», кто хотел бы заполнить русские просторы собственным национализмом.

О Родине: «исчезающее чувство родины ищет для себя нового воплощения. Замечательно, что вместе с интернационализацией национального чувства не утоленная потребность в материнском лоне родины направляется по новому руслу: открывает, в границах великой, малые родины и на них переносит свою любовь. Областничество — очень заметное явление культурной жизни Запада» [Федотов 1982: 150].

Продолжим сравнение с тем социально-культурным «портретом» современной западноевропейской цивилизации, который дают лучшие представители европейской культуры, и увидим, что атаки на «русский национализм» охватывают ту полосу существования, в которой гниение Запада особенно чувствительно (сводка высказываний по: [Литвиненко 2000]).

Современная западная цивилизация агрессивно эгоцентрична, она не приемлет конкуренции, хотя постоянно взывает к ней.

Западная цивилизация деспотична и тоталитарна, она выдает себя за единственную «общечеловеческую ценность», но вместе с тем развивает «либеральный фашизм».

Западная цивилизация цинична и безнравственна, исповедует двойной стандарт в оценках, использует ложь, фальшивки, вранье, поэтому с ней совершенно необходимо придерживаться стратегии «ограниченной защитной отстраненности».

Нет, это уже не та Европа, которую видел Чаадаев, с ее идеей «долга, справедливости, права, порядка» — слишком формальные, эти ценности выродились окончательно.

Все это дает основания для поддержания ключевых понятий традиционной русской ментальности, которые противоположны указанным западным ценностям. Если настойчивое желание сохранить в этом мире собственные свои ценности есть национализм — что ж, это доброе дело.

Однако русская точка зрения — это условия взаимности. Подарок требует ответного дара. Посмотрим на себя со стороны.

Взгляд извне

С XV в. известны описания русских, сделанные иностранными наблюдателями, побывавшими в России. Незнание русской жизни ограничивалось описанием бытовых деталей, мелочей «обыденного строя жизни»; но «будучи более образованными, чем их русские собеседники, они бывали более способны анализировать явления нашей жизни» [Коялович 1997: 84]. Странная логика: предмет непонятен, но идеи о нем («понятия») рождаются тотчас. Ясно, что речь идет о типологическом наложении собственных представлений («более образованны») на «обыденный строй жизни» русских. Что же так? И католики («иезуитство»), и протестанты одинаково стремились «поработить Россию: Англия — своей торговле, иезуиты — своему папству. Само собой разумеется, что при такой задаче те и другие должны были смотреть на Россию как на материал (как на вещь. — В. К.), который необходимо пересоздать, потому что в нем всё дурно», но прежде всего, конечно, «сокрушить эту державу для интересов Запада и Латинства» [Там же: 100—101]. Такова исходная точка западных «интересов» к России.

Она объясняет и толкование русской ментальности, и задачи практической деятельности по «освоению» русских пространств.

Тип характеристик изменялся.

Сначала иностранцы поражались степеням в проявлении тех же качеств, которые были свойственны им самим. Например, тому разгулью во время празднеств, которые и на Западе известны по различным фестивалям и карнавалам, непомерному питию в дозволенные дни (русские послы в Европе дивились тому же), даже любви к «гнилой рыбе и капусте» (соленой сельди и квашеной капусте): сами-то ели гнилые сыры и прочее в том же духе. Сравнивалось то же, но не в том объеме, качестве и интенсивности.

Со временем зарубежные гости стали воспринимать существенные стороны русского характера, не совпадающие с западными стандартами существования. С XVIII в. отмечены антиномии русского быта [Егошина 1998], например гостеприимство — вражда к чужакам; сострадание — равнодушие и терпеливость; фатализм — безудержные порывы; негодование против злоупотреблений — склонность к коррупции, обману и воровству; романтизм — практицизм; веселость — меланхоличность и т. д. Мало сказать, что в разных текстах мы находим взаимно противоречащие характеристики одной и той же русской черты (часто по-разному видят одно и то же англичанки и француженки), но и соотношение указанных «антиномий» предстает слишком обобщенным — в действительности данные «оппозиты» находятся в дополнительном распределении и часто наличествует у представителей определенной социальной среды. Раболепие в XVIII в. у крестьян во многом притворное, а у высших классов оно искреннее; обезьянничанье по отношению к иностранцам тоже присуще правящим «кастам» [Там же: 53] и т. д. Какая уж тут русская ментальность! Те черты, которые показаны справа в «антиномиях», являются своего рода результатом приспособления к изменяющейся социальной среде, накладываются на коренные свойства ментальности (показаны слева, до тире), часто вступая в противоречие с идеально-психическими характеристиками русского народного (крестьянского в массе) типа. То же «раболепие» как знак внешней покорности не в чести у общины (> общество), и потому справедливы замечания иностранцев о том, что русский человек находился в постоянном конфликте с властью, не желающей его выслушать. Внутреннее противоречие русского характера и сложилось оттого, что русский крестьянин редко жил по своей воле в соответствии со своей натурой — его заставляли поступать в соответствии с принятым каноном жизни [Там же: 60].

По многим текстам, приведенным уже в книге, можно судить о том, что среди иностранных авторов были и проницательные наблюдатели, глубоко и сочувственно заглянувшие в тайны «русской души»; во всяком случае, они различают вертикаль быта (классовые пристрастия внешнего характера) и горизонталь бытия — духовные, социальные, интеллектуальные сферы жизнедеятельности русских людей в их нелегкой истории.

Ни в одной нации нет той чистоты этнического типа, которая обусловила бы законченность и ясность национального характера или законченную особенность ментальности. Англичане ведут начало (в типичной массе) из англосаксонских и норманно-французских корней [Оруэлл 1992: 221] с добавлением бодрящей крови упрямцев кельтов. Немцы также не составляют цельного типа, в их составе и германцы, и славяне, а также франки. Давно показано, что французы составляют сложную смесь этнических типов (галлы, кельты, много бурной романской крови). Внутренняя противоречивость типа определяется смешением, например смешением «брюнетов брахицефалов» с белокурой расой «удлиненных черепов» [Фуллье 1896: 69 и след.]. Первым не хватает энергии для волевых усилий, но они умеренны, трудолюбивы, интеллигентны, благоразумны, ни в чем не полагаются на случай, подражательны, консервативны, но безынициативны, привязаны к родной почве, им свойствен дух рутины и веселость нрава — «ссоры и драки не в их вкусе», и они «природные подданные».

Вторым присуща живая чувствительность, быстрый и проницательный ум, соединенный с деятельностью и неукротимой энергией; неугомонные, они любят равенство, предприимчивы, честолюбивы, ненасытны — «с постоянно растущими потребностями» и потому «без устали суетятся для того, чтобы их удовлетворить»; необузданная воля влечет их к крайнему индивидуализму. И те и другие чувством и волей отличаются резко, но ум у обоих одинаково развит. Всё остальное не совпадает. У брюнетов больше развито религиозное чувство, тогда как белая раса отличалась сварливым характером с частыми спорами и грабежами соседей. Но и это не всё. Третья группа французских предков — «средиземноморские длинноголовые» неарийцы — отличалась всегда сильной волей, упрямством, мстительностью, веселостью и дружелюбием при том же ярком качестве ума: «...средиземноморская и семитическая раса очень интеллигентна; по своему моральному характеру, как и по своим морфологическим признакам, она приближается к арийцам» [Фуллье 1896: 68—69].

Ratio — вот та струна, на которой соединялись этносы Галлии, давая оттенки типов и постепенно сплавляясь в нацию.

Душевность чувства — та сторона характера, которая стала основной составляющей в формировании русской нации, также сплавленной из многих этнических потоков, разлитых по плодородной Русской равнине.

Оппозиции

Стоит привести основания, по которым немецкий культуролог русскую ментальность ставит выше западноевропейской [Шубарт 2000: 105 и след.]. Правда, при этом он не уточняет, что русская ментальность есть духовность.

Но по порядку.

«Русский — человек души», даже делу он отдается не целиком; западный человек весь в «предметной деловитости». У русского универсальное видение мира (цельность жизни), тогда как западный человек имеет видение «специализирующее», он видит точки жизни. Именно по этой причине русскому присущи разбросанность и «крупность», тогда как западный средний человек характеризуется основательностью и мелочностью. Если для русского целое предстает в полноте всего, на Западе целое воспринимается как сумма частей. Мы говорили об этом применительно к системам: для русского система — живое целое, на Западе система конструируется из отобранных частей. Русская система органично природна, тогда как западная культурна. Отсюда еще различие, которое многое объясняет: русские сильны в синтезе (действует принцип примирения) — западные люди — в анализе, предполагающем борьбу и разделение. Следствия отсюда идут далеко. В частности, русский в новом человеке видит потенциального друга, западный — врага («империя зла» и прочие выкрутасы воспаленного воображения). Западный ученый, писал П. И. Ковалевский, высказывает свою точку зрения и не соглашается с другими гипотезами. «Иначе поступает русский. Он тщательно изучит и обсудит и одно и другое, заберет у каждого то, что имеет смысл и значение, и найдет выход, который является примирением непримиримого (синтез! — В. К.). Такая объединительная способность несомненно составляет особенность именно русских национальных дарований» — они самокритичны. Впрочем, оговаривает дело автор, «ныне в русскую интеллигенцию забралось много инородцев», которые изменяют общий тонус русской научной мысли; особенно плохо то, что они склонны «с великою злобою обливать помоями всё, что не их», преклоняясь при этом «перед всем иноземным» [Ковалевский 1915: 52].

Принцип целости у русских противопоставлен западному принципу частичности во всех направлениях. Современный философ, описывая «русский дискурс», подчеркивает его коренные особенности [Гиренок 1998: 371 и след.]: «истина связана не со словом, а с образом» (терминология на втором плане исследования), русский дискурс не рефлексивен, «он является по преимуществу содержательным», он принципиально неметафизичен и привержен «феноменологии жизни» при полной обращенности к «соборности». Все дальнейшие суждения автора можно уложить в несколько строк: «...а поскольку в России нет никакой ментальности, а есть почесывание затылка, постольку эту ментальность я называю умостроем» [Там же: 379]. Очень хорошее определение, из которого ясно, что авторская маркированность на Ratio лишает Логос права на существование. Против этого следовало бы напомнить известное высказывание авторов сборника «Из глубины»: «Понятие умственности шире понятия рационализма, относимого к философскому течению, начатому Декартом и доведенному до Канта» — и мы уже обсуждали этот вопрос. Это для западного человека «мыслить — значит вычислять в словах» (снова включаем суждение Шубарта, основанное на цитате из Гоббса) — русские же не считают, они — оценивают (такой уж у них язык!). Формально логические операции ratio способны привести к логическому кругу, в котором вертится мысль, не в силах справиться с реальностью вне ее. Давно сказано русским гегельянцем, что такой возможности не замечают единственно оттого, что в своем самодовольстве «отреклись от логики, заменив ее привычкою», — но не любая мысль, «не всякая идея есть сила, способная перейти в действительность, а только такая, которая соответствует чему-либо действительному» [Чичерин 1998: 51, 48]. Забыв об этом, постоянно исполняем идеи, которые не соответствуют ничему действительному. «Докопаться до национальной логики» пытались многие: поскольку часто «подозревается, что у каждого народа есть особый склад мышления, система своих категорий или особое соотношение понятий, присущих и другим народам. Есть что-то, что побуждает вести рассуждение особым образом, среди каких-то своих проблем, их решая, и движа мысль в направлении к каким-то целям» [Гачев 1988: 180 и след.]. Национальная логика — самая имматериальная часть ментальности как проявлений духовной деятельности. Как на основную особенность именно русской мысли автор указывает «бросающуюся в глаза полемичность» ее — полемичность с Западом прежде всего. Русской мысли чуждо «законченное целое, совершенство, форма (греческая мысль)», но ей чуждо и «опосредствование» (это германская мысль). Для русского мышления характерны «открытость, всевосприимчивость, отсутствие начал и концов, зато способность начинать сразу, in medias res, танцевать не от печки; невозможность силлогизма, зато развитие иных, незамкнутых форм мысли; отсутствие четких оппозиций: добро — зло, правый — левый (возможных при определенном, завершенном космосе народа); устремленность рассуждения не в изыскание причин и происхождение вещей, а в их призвание; допущение самостоятельного бытия разного, и отсюда толстовское «не соединять — сопрягать надо» («сопрягать» — это также и приноравливаться); большее упование на неизведанные возможности жизни, случай в ней («везение» и «авось»), чем вера в жесткую необходимость и предусмотрительность» [Гачев 1988: 182—183].

Поскольку целое безгранично, русский избегает строгих форм, не использует законченных схем и вообще «смотрит вдаль». Наоборот, западный человек постоянно всё оформляет, занимается схематизацией «систем», потому что верит, что «смотрит вглубь». В русской художественной традиции заметно постоянное изменение содержания при неизменности форм — форма наполняется содержанием, которое важнее формы; напротив, у западного мастера импульс к изменению форм (реструктуризация наличного бытия) [Шпидлик 2000: 9—10]. Это очень важное ограничение. Оказывается, для европейца форма и есть логика. Логическое суждение должно управлять предложением языка, и тогда признают, что форма в наличии. А уж коли своенравное это предложение лезет несобранными концами в стороны и поперек — значит, нет формы! Вот и является в России «непонятная логика (Александрийская, Византийская), загадочные корни в православии... ясность в Европе... интеллигенты и европейцы...» — снова и снова размышляет Михаил Пришвин относительно «русской логики». Но слабость логики в том, что она формальна, она устанавливает степень истинности, а не ценности.

Тем более, «грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением» (Потебня). Язык — реальнее логики, которая возникает на его основе; реальнее и материальнее. Подлежащее и сказуемое в предложении добыты (не заменяются друг другом), а в логическом суждении сочетаемость или несочетаемость двух понятий может изменять направление вектора (субъект и предикат взаимозаменяемы). Да и грамматических категорий больше, чем категорий логических, они активно изменяются и различаются от языка к языку.

Как сказано, у русского Другой вызывает изначальное, может быть ничем не оправданное доверие, что западный человек осознает как слабость и часто этой слабостью пользуется, потому что ему-то изначально присущ остерегающий страх перед Другим. Основано это различие на том, что русский по природе своей созерцателен, а западный человек активен; первому недостает решимости, второму — терпения. Русского «несет поток времени» — он в вечности («у русских сейчас значит через час»); западный обыватель торопит время, раздробленное на моменты.

Русский служит конкретному человеку, а в жизни по характеру он — игрок; западный обитатель служит безличному долгу, он накопитель. Но тут опять закавыка: «Логическое долженствование есть принудительность не sollen ‘быть обязанным’, а m?ssen ‘быть вынужденным, необходимым’» [Струве 1997: 355]. Таков этот долг западного обывателя. Для полноты картины скажем словами Георгия Флоровского: «Русские живут под знаком долженствования, а не ожиданий и предчувствий». Не парадокс ли это? Конечно не парадокс, а русское понимание долга: sollen. Этика, а не логика.

Поэтому и мышление русского неисторично, он постоянно находится в точке настоящего; для него история — всего лишь часть философии жизни, пренебрегающей традицией. «Русскому народу свойственно философствовать», — справедливо утверждал Бердяев, говоря о «русской идее». Это культура забвения, продолжает Шубарт: русский умеет прощать. Западные люди мыслят исторично («незнакомое будущее можно свести к знакомому прошлому» и из него исходить в оценке настоящего — знакомая песня!). Это культура памяти, но и история здесь не глубинно философская категория — а публицистика, журналистика, ремейк. Здесь снова мы видим неясность формулировок, они затемняют суть дела: судя по определениям, именно русские историчны, ибо видят процесс жизни в развивающейся перспективе (вещно) на фоне вечности (идеально). Это объясняет также, почему русская мысль творит в интуиции, а западный человек «злоупотребляет мозгом», начиняя его всяким хламом (все это — тезисы Франца Шубарта).

«Суммируя всё вышесказанное, — утверждает современная исследовательница, — мы можем констатировать существенные различия в представлениях о ментальных категориях [например] в русском и французском языках. Мы могли бы определить французский тип сознания в этой сфере как рационалистический, русский, скорее, как интуитивный. В сфере соответствующих французских представлений, структурированных и отточенных, царит известный порядок, в сфере русских представлений, неструктурированных (т. е. «бесформенных». — В. К.), отмечаются упрощение картины ментальных категорий, невыделение, стяжение различного в одну категорию (синтез категорий, явленных только в конкретности текста. — В. К.). За русскими понятиями стоят этимоны, восходящие к родовому строю (к органике живого. — В. К.), за французским — к государственному (к формализованным правилам «закона». — В. К.). Возможно, отчасти именно этим определяется существенное различие в поведенческих сценариях, реализуемых представителями этих двух столь не похожих культур» [Голованивская 1997: 222]. (Специально о французском заметим: до XVII в. и французская ментальность опиралась на «чувственное» и интуицию; формализация в логические категории относительно новая сторона «галльского разума».)

В поисках действительных причин всех описанных расхождений вернемся к началу параграфа.

На примере сложения французской нации мы видели, что усреднение этносов происходило на основе единственно общего признака — Ratio, что обусловило равнение на закон, на порядок, на рациональное. М. К. Голованивская подчеркивает, что французское pens?e есть чисто французское отношение к ментальным проблемам (всё нужно взвешивать на весах истины), тогда как русская мысль «сплелась» с византийской в Средние века и с западноевропейской в Новое время, не представляя собою той цельности, которая характерна для западной мысли в ее отточенности. Ratio не стало точкой единения русских этносов, поскольку народы Востока, участвовавшие в создании Русского государства (= нации), в качестве направляющей силы предложили как раз «созерцательность», «цельность», «универсальность» и прочее, что выделяет Шубарт как достоинства русской ментальности. Русская воля не покоряла миры, она их осваивала и усваивала, соединяя в целое — в синтезе — разнородные этносы, понимая их право тоже — на существование равно как и собственное свое право на то же.

Труд и досуг

На нескольких примерах воплощения в языке ментальности рассмотрим некоторые расхождения в ее национальных формах.

Например, толпа в русском представлении выделяется по признакам: множество людей, беспорядочное и шумное, теснящееся, бессознательно подчиняющееся большинству и потому таящее угрозу; в целом толпа понимается как веселая шумная ватага. Английское слово crowd в соотношении со своими синонимами представляет толпу как очень плотное множество, которое также теснится, движется вперед, возбуждено, нарушает порядок и заслуживает презрения; в целом это представление о возбужденной массе, не предвещающей ничего хорошего [Карасик 1996: 8].

Отношение к труду, которое выражено в соответствующих словах, также различается [Там же: 15]. Для англичанина главное в работе — результат, герой должен вести себя благородно, человек удивляется чуду, во всех случаях следует вести себя осмотрительно и умно, а глупец достоин осмеяния. Для немца главное в работе — старательность исполнения, герой ведет себя с тем же достоинством, человек очарован чудом, следует вести себя умно и уважительно, а глупец достоин сожаления. Для русского главное — желание трудиться, герой обязательно должен идти на самопожертвование, у человека восторг перед чудом, следует вести себя красиво, а глупец достоин сожаления. Для русского («православного»!) «труд есть actus personae: в нем участвует весь человек, его тело и дух» [Вальверде 2000: 379].

Древний римлянин исходил из досуга — otium — как нормального состояния «и уже через его отрицание образовал понятие дела, занятости — negotium (немец это же понятие досуга преобразует в понятие порока)» [Шубарт 2003: 113], т. е. die Mu?e ‘досуг’ преобразует в der M??ggang ‘безделье, леность’. В славянском представлении «досуг есть собственно способность или возможность досягнуть рукой, отсюда способность что делать и свободное время как условие этой возможности» (это определение академика Б. М. Ляпунова приводит Г. Г. Волошенко [1994]. Западное понимание досуга он же заимствует у Маркса: «способность более возвышенной деятельности, свободное время». Различие в том, что русский в досуге свободен волей, тогда как западный человек продолжает хлопотать по долгу жизни в «более возвышенной деятельности», на которую, очевидно, на работе времени нет. Русская бытовая формула досуга (часто воспроизводится): «Работы не требуется, а отдыхать не хочется» — соотносится с признаками: то, что можно достать (получить) или что уже достигнуто как награда — как результат достижения, личной ловкости и мастерства (благодаря мастерству в деле выкроить себе свободное время) — с XIV в., а понимание досуга как просто свободного времени известно у нас только с 1890-х гг. [Там же]. Переход к такому, исторически новому пониманию досуга идет через понимание недосуга — апофатическим утверждением занятости, скажем так, на основной работе. Г. Г. Волощенко [Там же: 410] восстанавливает различие в понимании творческого досуга в разных культурах как последовательность действий: высшая деятельность > деятельность > отдых. Для русско-славянской ментальности эта последовательность развивается от деятельности к высшей деятельности и через деятельность — к отдыху. Древнегреческое понимание досуга совпадает с римским, но как гармония всего во всем: schola — это соответствие высшей деятельности и деятельности в разумном сочетании с отдыхом. Романо-германское понимание досуга (muber, leisure и т. д.) это деятельность, направленная на высшие формы деятельности (т. е. обратно славянскому пониманию), от простого к сложному, почти не предполагая отдыха как самостоятельной формы жизнедеятельности. Заметим особенности русского понимания досуга и труда: и то и другое определены желанием, а не интересом, направлены на красоту и ценность, исходят из этических признаков общего дела.

Отношение к собственности. В русской и немецкой ментальности признаки отношения к собственности почти совпадают, в частности, «оценивается не то, как субъект относится к собственности вообще, а именно отношение к переходу собственности. При этом любые изменения отношения обладания... а также и сохранение его неизменным может получить и отрицательную, и положительную оценку» [Языковая личность 1996: 29]. Отметим это: всегда выделяется мера справедливости при переходе собственности от одних к другим. Но есть и отличия: немецкий язык не указывает на непреднамеренность действия (прихватить), а русский не обращает внимания на предназначенность объекта именно для данного субъекта (zuschlagen); немец получает «собственность» «в результате продолжительного и терпеливого ожидания» (ersitzen ‘высидеть’), а русский после судебных тяжб (оттягать, отсудить и т. д.). Кроме того, в аристотелевском принципе добродетели как усреднении крайностей и русский, и немец не на высоте: расточительный — бережливый — чрезмерно бережливый, т. е. скупой, — русский скорее расточителен, а немец скуп (но отдельные субъекты могут входить в зону идеально «бережливого»). Всё дело в интенсивности отношений по признакам, которые присущи любой ментальности.

Закончим сравнением понятий о чести. Английское слово honor широко по смыслу, русское слово честь менее определенно и по основным значениям не совпадает с английским. Так, для американца основное в понятии о чести — это высокая репутация, т. е. важно отношение извне, со стороны; русское же представление о чести объединяет значения личного качества субъекта и отношения к нему со стороны (так по всем этическим категориям: совесть и пр.). Для русского, следовательно, важно иметь степени самоуважения, чего в английском варианте нет: там важен престиж. Гонор — рыцарская черта, состоящая в том, что самоутверждение в обществе достигается путем соревновательности. Исследователи отмечают, что американское (например) понимание чести связано с деловыми отношениями, а русское (в частности) с воинскими (Языковая личность 1996: 56 и след.). Парадоксальность этой ситуации состоит в том, что идея чести — именно воинская идея, а ее искаженный облик на Западе приводит к странным извращениям. С. Н. Булгаков [1991: 24, 32, 38 и др.] показал это на примере фашистской Германии: «Можно спросить себя, что же означает эта „честь“, которая становится высшим критерием жизни, даже выше любви, ибо последняя допускается лишь в одной своей разновидности, как любовь к чести. Это трудно определимое понятие, которое почему-то соединяется с идеей свободы (очевидно, лишь для носителей этой чести), может быть понято как сознание своей единственности и превосходства, присущих „северной“ расе... демонизм национальной гордости (,,чести“)» или — «своеобразный демонизм, который питается чувством гордости, или ,,чести“».

Понятно, что отношение к подобной чести у русских однозначно: гонор — «ревнивое охранение своего достоинства в мнении посторонних людей — преувеличенное понятие о своей чести или достоинстве» (русские словари конца XIX в.; в словаре В. И. Даля слова нет).

Погружение в Ratio

Можно привести множество определений Ratio, но у нас есть возможность ограничиться единственным, зато исчерпывающе убедительным. Примем это определение за исходное.

Мартин Хайдеггер в лекциях «Положение об основании» [1957] сообщает, что основание — это именно перевод слова ratio, но и разум тоже перевод слова основание [Хайдеггер 1999: 166]. Рацио как основание идет от Лейбница и представлено в немецком языке — во французском ratio есть разум. Ни то ни другое не соответствует этимону латинского слова: «Ratio относится к глаголу reor, основной смысл которого таков: ‘принимать нечто за что-либо’; подставляется, подкладывается именно то, за что нечто принимается» [Там же: 169]. «Ratio означает учет (Rechnung)», определяющий отчет и то, что в самой вещи является определяющим. Так в Европе одно и то же исходное слово (как разум и как основание) дало двойную истину. «Но теперь мы мыслим по-латински, а следует углубиться и мыслить по-гречески», потому что «и в римском слове ratio говорит некое греческое слово; это слово logos», связанное с глаголом legein, что означает присутствовать (anwesen). «Что означает logos?» — смысл его от глагола со значением ‘собирать, класть одно к другому’» [Там же: 180], и в конечном счете — сказать. Логос — сказание. «Здесь установлена взаимопринадлежность бытия и принципа и ratio, бытия и основания как основания разума» [Там же: 184]. Более глубокого проникновения в сущность ratio как одного из предикатов Логоса, в философской литературе нет. «Неотесанность формы изложения» своего понимал и автор — но столь сложен предмет обсуждения. «Когда мы спрашиваем, что же такое „основание“, то прежде всего мы имеем в виду вопрос о том, что означает слово; слово что-то означает; оно дает нам нечто понять, и именно потому, что говорит из самого Нечто», и тогда «сущее является нам как объект, как предмет» [Хайдеггер 1999: 158].

Если соотнести сказанное с русским эквивалентом (Logos > Ratio > Сказ), станет ясным, что речь постоянно идет о том, на чем всё покоится, в чем всё заключается, из чего всё происходит [Там же: 164]. Это Нечто — концепт, который определяет меру и степень понимания, и Логос, предшествуя Рацио, определяет это Ratio.

Причем «концепт» не понятие вовсе (conceptus), а «зерно первосмысла» — conceptum. Основание и одновременно Разум.

Равным образом и Логос — вовсе не Слово, как перевели его в Евангелии от Иоанна (I, 1—5), и не Verbum, как перевел это слово св. Иероним. Перевод слова мужского рода словом рода среднего считался катастрофической ошибкой у ранних переводчиков с греческого. Обычно они подыскивали слово того грамматического рода: этого требовала символика текста. Доходило до невероятной виртуозности: Иоанн Экзарх в X в. при переводе греческого слова ??????? сочинил новое выражение потокъ, чтобы не смешивать грамматические роды употреблением слова р?ка.

Слово ????? к моменту составления и переводов Четвертого Евангелия накопило уже до тридцати значений: ‘изреченное’, ‘суждение’, ‘определение’ (философский термин), ‘предсказание’, ‘постановление’, ‘повеление’, ‘условие’, ‘обещание’, ‘предлог’, ‘доказательство’, ‘известие’, ‘предание’, ‘право говорить’, ‘тема разговора’, ‘разум’, ‘мнение’, ‘значение’ и т. д. и только в последнюю очередь — ‘слово’, значение, которое получило распространение как новое, но весьма удачное. Это значение — гиперизм, охвативший множество других значений слова и потому удобный в культурном обиходе. Внимание останавливается на двух линиях выражения гипонимов: проблема «речи» и проблема «мысли» одинаково выражаются старинным греческим словом. «Задумано — сказано», «сказано — сделано» — и все это в одном слове: ?????. Между прочим, славяне в X в. такое же единство мысли, слова и дела передавали новоизобретенным словом вещь, которое в (древне)русское словоупотребление ввели веком позже монахи Киево-Печерского монастыря [Колесов 2004: 537—549].

Таким образом, «учитывая семантический диапазон греческого ?????, лучше всего было бы для перевода его на русский язык выбрать из его значений то, что диктуется общим смыслом первых строк Евангелия от Иоанна, а именно: причина, основа, основание. Итак, приняв во внимание еще и это значение, следовало бы перевести евангельский текст приблизительно таким образом: „В начале была основа и она была соотнесенной с Богом и основа была Богом. Она была вначале соотнесенной с Богом. Все возникало из нее, и без нее ничто не возникало“. Можно сказать, что в данном тексте логос — основа, первооснова, причина, первопричина — понимается как аристотелевская «движущая сила», как двигатель, давший толчок для сотворения мира. Различие между аристотелевским пониманием этого двигателя и христианским пониманием логоса-первопричины заключается в том, что логос не только был причиной сотворения мира, но и продолжает действовать в нем» [Белецкий 1993: 106].

Из этого следует, что более удачными эквивалентами греческого ????? могли бы быть латинское ratio и славянское вещь в исконных их значениях.

Именно эти слова всё чаще стали употребляться в богословских толкованиях евангельских истин. Именно они обладали смыслом «основание в слове и деле». Быть может, это уберегло бы слово вещь от того семантического падения, в каком оно находится ныне.

Любопытно, что в Древней Руси Логос и слово в многочисленных контекстах определенно различались, хотя и были обозначены одним и тем же знаком: Слово и слово. Такое положение находим у плодовитого писателя XII в. Кирилла Туровского, который четко различает «два слова в одном»: Слово как Логос представлено как синоним лексемы Бог, а также как словесное выражение мысли в традиционных сочетаниях типа «слово Божье», «Господне слово», «евангельское слово», «пророческое слово». Наоборот, слово как речь, дар речи, лексема относится к людям, в том числе и к самому автору. Все наталкивает на мысль, что «слово» во втором значении больше связано именно со словом, чем с разумом, не соотносясь с «французским» смыслом «рацио»; ср. выражения типа словесьные овцы, словесное стадо, словесные уньцы и т. д. В символическом обозначении людей (овца бо есмь словеснаго ти стада и др.). Поскольку перед нами устоявшиеся формулы речи, можно предполагать, что такое значение слова было обычным.

Возвращаясь к началу наших рассуждений, признаем, что так сходятся концы: Ratio и ????? суть синонимы одинакового смысла, но различных значений, хотя проявляется это только в контексте Евангелия. В действительности же эти два термина интеллектуального действия разошлись кардинально, создав несопоставимые и даже противоположные по направленности ментальные энергии. Ratio как основание рассудочной деятельности, Логос как интуитивная первооснова мира, которая «продолжает действовать в нем», порождая различные «логии» науки. Однако, сводя значения обоих терминов воедино, мы получаем первобытную точку их соединения. Логос-рацио есть основа основ ментального сознания на уровне подсознательного, это нечто, ускользающее из мысли, поскольку одновременно есть и не-есть, здесь и не-здесь, сейчас и не-сейчас. Современная когнитивистика присвоила этому Нечто-Ничто новое имя — концепт, тем самым переводя энергию божественного Слова-Логоса на мирской уровень логической единицы сознания.

Что же касается слова verbum, то св. Иероним напрасно воспользовался им для перевода греческого ?????. В отличие от славянского слово латинское обозначало именно ‘слово, выражение’, ‘изречение, поговорка’, просто ‘болтовня’, а позже ‘глагол’ как часть речи. Мартин Хайдеггер был прав, сопоставляя «логос» с «рацио».

Слово и ????? также не совпадали в значениях. В греческом термине идея разумности, ума преобладает, а в славянском характерны значения духовного, а не разумного знания; в греческом подчеркивается личная возможность человека распоряжаться своим «логосом», а в славянском указывается зависимость личного мнения от общественного суждения. Этим отличается русская ментальность от западной.

Тем не менее трансцендентность концепта ощущается всеми, по этой причине никак не удается уловить его мистическую сущность, дать ему общепризнанное определение. Быть может, это и хорошо, по крайней мере это дает возможность очень многим старателям на данной ниве создавать многочисленные диссертации, подменяя словом «концепт» самые разные термины, не столь модные и маловостребованные.

Наиболее точным будет определение апофатическое, «утверждение отрицанием»: концепт — это не образ, не понятие, не идея, не значение, не смысл... что же?

Овеществленный Логос?

Остаюсь в убеждении, что «концепт» есть зерно первосмысла (conceptum) [Колесов 2002], мистически зашифрованное в слове, и, чтобы постичь его, необходимо собрать все оттенки смысла, распавшегося то ли при падении Вавилонской башни, то ли в результате многовековых хождений людей по лику Земли.

И тогда встает вопрос: знаменем ли общего концепта создавалась нация — или воссоздание нации направляло движение мысли к выбору тех смыслов христианского символа, которые стали национальным концептом?

Разрушение единства

Нет ничего общего между разными народами Европы, которые мы по своему недомыслию объединяем в общем противопоставлении русскому Логосу — как «народы Рацио». Известны характеристики немца, данные французом, как и наоборот. «Другие части света имеют обезьян, Европа имеет французов» — это Шопенгауэр; «Национальная заслуга Франции — женщина» — это Кант. Владимир Одоевский называл англичан «европейскими китайцами». Французы не оставались в стороне: «Француз имеет чувство своего права, немец — своей работы»; француз более скор и точен, активен и более счастлив, чем немец; француз знает, немец может [Фуллье 1896: 123] — и не будем множить столь ярких выражений.

В основе различий, собиравшихся веками, множество факторов. Розанов [1990а: 180] писал: «Как католицизм есть романское понимание христианства и протестантизм — германское, так православие есть его славянское понимание. Хотя корни его держатся в греческой почве (мы, впрочем, должны помнить, до какой степени эта почва в первые же века нашей эры, в эпоху передвижения народов, пропиталась славянскими элементами) и на этой же почве сложились его догмы, но весь тот особенный дух, которым он светится в истории, живо отражает на себе черты славянской расы». Таковы религиозные ограничения русской ментальности в ее отличие от западной. Но Бердяев (в работе «Христианство и классовая борьба») добавлял: «Исторически русское православие было очень связано с купечеством и мещанством, французское католичество с аристократией, немецкий протестантизм с буржуазными классами и национализмом. Но человеческая личность аксиологически выше класса, как выше государства и хозяйства». Таково второе ограничение русской ментальности в отношении к ее корням. И «если, следовательно, католичество выказало свойства нетерпимости и насильственности, то, конечно, не могло ниоткуда заимствовать их, как из характера народов, его исповедующих» [Данилевский 1991: 180]. Бумерангом все рассуждения возвращаются к ментальности («характер народов»).

Далее Н. Я. Данилевский [Там же: 267] говорит: «Самое понятие об истинно русском до того исказилось, что даже в счастливые периоды национальной истории (как внешней, так и внутренней) русским считалось нередко такое, что вовсе этого имени не заслуживало».

Попробуем определить причину этого ускользающего из внимания отличия русскости на фоне европейских народных черт, как они сложились в истории и в близком соседстве. И тут очень много справедливых высказываний, на которых построим наше изложение. И не станем забывать: что «непременно нам кто-нибудь да гадит: то немец, то поляк, то жид» [Шелгунов 1895: 104]. Сказанное иронически-спокойно может быть обращено и в сторону Запада: и тем, кто на Западе, вечно «гадит» русский. Вот только русский от этого больше страдает: «Англичанин умеет открываться, не отдаваясь, а русский если откроется, то тем самым и отдается, а после будет страдать» [Пришвин 1986: 433]. Или вот еще: «Посмотрите на немца, который внес свою лепту в общество подания помощи бедным! Он больше ни гроша не даст нищему — хоть умри тот с голоду на его глазах — и чувствует себя правым. Это — символ справедливости: уплатить умеренную пошлину за право всегда пользоваться санкцией высшего начала. Оттого справедливость в ходу у культурных, расчетливых народов. Русские до этого еще не дошли. Они боятся обязанностей, возлагаемых на человека справедливостью, не догадываясь, какие огромные права и преимущества дает она. У русских — вечные дела с совестью, которые ему обходятся во много раз дороже, чем самому нравственному немцу или даже англичанину его справедливость» [Шестов 1991: 30]. Но почему бы не сказать и наоборот: «Западные европейцы забыли внутренний, нравственный, душевный мир человека, к которому именно и обращена евангельская проповедь. Последнее и есть, как мне кажется, ахиллесова пята европейской цивилизации; здесь корни болезни, которая ее точит и подкапывает ее силы» [Кавелин 1989: 465].

Сколько голов — столько и мнений, сколько народов — столько и типов ментальности. Странно только то, что каждый о себе помышляет как о славном и верном, а другую ментальность поносит за вредную «неправильность».

Познание

«Высшей добродетелью в Московии было не знание, а память. Где нужно было сказать „Я знаю“, говорили „Я помню“ [Биллингтон 2001: 93] — и это не единственная «клюква» в книге досточтимого историка. Он говорит об уважении к традиции, но традиция вовсе не «память», это воссоздание прошлого в настоящем. На самом деле было другое: на Руси полагали, что знание — это сила, а вот познание греховно.

Русские философы глубоко проникли в суть национальных характеров европейских народов. «Германская мысль погружается в мистику и теософию, эмпиризм зарождается в Англии, рационализм — во Франции. Эти три философии расходятся между собою, и каждая стремится подкопать основания двух других» [Трубецкой 1908: 17]. Национальное своеобразие философского взгляда определяется типом личности, воспитанной в данной философской среде: «Современная философия в своих противоположных направлениях развивает один и тот же протестантский принцип абсолютизма личности. Универсализм германского идеализма, точно так же как индивидуализм английского эмпиризма, представляются двумя моментами этого принципа, одинаково необходимыми, одинаково абстрактными и, по-видимому, непримиримыми между собою» [Там же: 6]. Общее у них есть: во всех этих странах прежде всего изучают национальную философию, которая обобщает знания о национальном типе мысли. А России всегда стремились навязать смешение «этих трех философий» с полным устранением собственной, русской. Результат — известен.

Но не только философия, но и экономика «очень зависит от национального психологического типа», писал Николай Бердяев. Иван Киреевский задолго до него понимал, что «французская образованность движется посредством развития господствующего мнения, или моды; английская — посредством развития государственного устройства; немецкая — посредством кабинетного мышления. Оттого француз силен энтузиазмом, англичанин — характером, немец — абстрактно-систематическою фундаментальностию. Но чем более, как в наше время, сближаются словесности и личности народные, тем более изглаживаются их особенности» [Киреевский 1911: 140]. Сказано полтора века тому назад. Теперь — совершенно сблизились.

Заметно влияние национальной ментальности на науку. Ментальный тип определяет стиль мышления, способ доказательства и стиль организации научной деятельности. Выбор проблем и метод исследования связан с особенностями языков и традициями научного исследования (прагматический интерес или идеальная ценность объекта). Национальный выбор проходит по линии разграничения «материализм — идеализм», «рационализм — интуитивизм», «агностицизм — мистика» и т. д. [Марцинковская 1994: 57—58]. Хорошо известной особенностью русской науки является вторжение в нее чужеродных ментальностей весьма агрессивного склада, которые стремятся подавить русские формы научного освоения мира. Автор указанной книги говорит, что изучение психологии (например) — это момент самопознания, сложения ментальности, а в России эта наука стала местом приложения интеллектуалов из еврейской среды. Они пытаются понять русскую культуру, в которой вынуждены существовать, но незаметно приписывают ей свои собственные черты. То же происходит во всех научных сферах, где возможно изучение ментальности, и не только в России, — в лингвистике (в филологии вообще), в философии, в истории, в социологии. Искаженные представления о русском (французском, немецком и т. д.) выдаются за проявления собственно национальной ментальности «аборигенов», а затем порицаются как злое начало нации.

Национальное своеобразие по отмеченным особенностям научного мышления неоднократно обсуждалось в русской литературе. Вот, например, «немцы привыкли читать в поте лица тяжелые философские трактаты. Когда им попадается в руки книга, от которой не трещит лоб, они думают... что это пошлость» [Герцен 1954: 314]. Даже «французская дерзость не имеет ничего общего с немецкой грубостью», утверждает писатель. В «Былом и думах» Герцен особенно восхищен английской ментальностью. Так, «англичане — дурные актеры, и это делает им честь». Да и вообще, «страшно сильные организмы у англичан. Как они приобретают такой запас сил и на такой длинный срок, это — задача. Эта прочность сил и страстная привычка работы — тайна английского организма, воспитания, климата». Любопытно обращение писателя к характерной для англичан эмпирической тайне вещного. «Англичанин ест много и жирно, немец много и скверно, француз немного, но с энтузиазмом; англичанин сильно пьет пиво и все прочее, немец тоже пьет, только пиво да еще пиво за все прочее, но ни англичанин, ни француз, ни немец не находятся в такой зависимости от желудочных привычек, как русский» (по-видимому, не всякий русский). Но самая выразительная черта англичанина — это его консерватизм и любовь к политике — то, чего русский человек на дух не выносит. «Француз, действительно, во всем противоположен англичанину: англичанин — существо берложное, любящее жить особняком, упрямое и непокорное, француз — стадное, дерзкое, но легко пасущееся. Отсюда два параллельных развития, между которыми Ламанш. Француз постоянно предупреждает, во все мешается, всех воспитывает, всему поучает; англичанин выжидает, вовсе не мешается в чужие дела и был бы готов скорее поучиться, нежели учить, но времени нет — в лавку надо» — вот почему и у нас в чести француз: характером к нам близок, а англичанин — нет. Слишком холоден. Интересно и наблюдение Герцена над американцами: «Американцы — более деловые, чем умные; они станут счастливее, но не будут довольны». Всё это — «Былое и думы», думы о нашей современности.

Особенно часто обсуждается германский склад характера. Для Петербурга, где немцев много, это особенная тема.

«Особенность германского мира не в том, что ему чуждо само существо церковной религиозности, а в том, что ее формы остаются для него в значительной степени внешними» [Карсавин 1918: 115]. Дух германской расы «повсюду и всегда, что бы его ни занимало, устремляется к частному, особенному, индивидуальному. В противоложность обнимающему взгляду романца взгляд немца есть проницающий», тогда как «пренебрежение к человеческой личности, слабый интерес к совести другого, насильственность к человеку, к племени, к миру есть коренное и неуничтожимое свойство романских рас» [Розанов 1991а: 175, 174]. Что нам «немцы несколько докучают, понятно. Есть что-то в них плоховатое, именно как Плещеев говаривал: всякий немец по естеству туп. Впрочем, все же лучше сумасбродных французов, хотя эти веселей» [Хомяков 1912, 8: 94]. Михаил Пришвин понимал дело так: «Немец способен на всевозможное и в этом лучше всех во всем мире. Русский в возможном недалеко ушел, но он как никто в невозможном (,,чудо“)» [Пришвин 1986: 559].

Русские люди тем хороши, что — разные, говорил Пришвин. То же можно сказать и о немцах. Немцы — разные, в том числе и немцы в России. С одной стороны, «и Шлецер, и Бирон с одинаковым презрением к России и почти с одинаковым корыстолюбием с истинно немецкой наглостью» [Коялович 1994: 163]; с другой — «на Русь пришли лютеране Даль, Гильфердинг, Саблер, к сожалению не умею назвать немецкую фамилию Востокова (Остеннек. — В. К,). И поразительно, что они все не только потеряли „свое немецкое“, придя на Русь, с каковою потерею, естественно, потускнели бы. Этого не случилось, а случилось другое: они расцвели, стали ярче, сохранив всю деловитость и упорядоченность форм (немецкое ,,тело“), но пропитав все это „женственною душою“ Востока... В конце концов, оставили и свою религию, приняв нашу восточную, — без стеснения, без понуждения, даже без приманки, сами» [Розанов 1990: 333].

Также и критическое отношение к знанию-пониманию у разных народов облекается в своеобразные формы.

«Француз — догматик или скептик, догматик на положительном полюсе своей мысли и скептик на отрицательном полюсе. Немец — мистик или критицист, мистик на положительном полюсе и критицист на отрицательном. Русский же — апокалиптик или нигилист, апокалиптик на положительном полюсе и нигилист на отрицательном полюсе. Русский случай — самый крайний и самый трудный... Француз и немец могут создавать культуру, ибо культуру можно создавать догматически и скептически, можно создавать ее мистически и критически. Но трудно, очень трудно создавать культуру апокалиптически и нигилистически. Культура может иметь под собой глубину, догматическую и мистическую, но она предполагает, что за серединой жизненного процесса признаётся какая-то ценность, что значение имеет не только абсолютное, но и относительное» [Бердяев 1991: 64].

Не оставим это крайнее суждение без уточнений. Владимир Соловьев того мнения, что «философский скептицизм направляет свои удары против всякого произвольного авторитета и против всякой мнимой реальности. Философский мистицизм есть лишь чувство внутренней неразрывной связи мыслящего духа с абсолютным началом всякого бытия, сознание существенного тождества между познающим умом и истинным предметом познания. Совсем не таковы те крайние настроения, которые характеризуют наш национальный ум. Русский скептицизм мало похож на здравое сомнение Декарта или Канта, имевших дело с внешнею предметностью и с границами познания; наш „скепсис“, напротив, подобно древней софистике стремится поразить самую идею достоверности и истины, подорвать самый интерес к познанию: „Всё одинаково возможно, и всё одинаково сомнительно“ — вот его простейшая формула. При такой точке зрения наш ум, вместо самодеятельной силы, превращается в безличную и пассивную среду, пропускающую через себя всякие возможности, ни одной не отталкивая и ни одной не задерживая. Но подобным образом и наш национальный мистицизм стремится не к тому, чтобы поднять силу духа сознанием его внутреннего безусловного превосходства над всякою внешностию, а, напротив, ведет к совершенному уничтожению и поглощению духовной личности в том абсолютном предмете, который она над собою признала. Эта безвозвратная потеря себя в том, что поставлено выше себя, выражается, смотря по различию частных характеров, то в невозмутимом равнодушии и квиэтизме, то в самоубийственном изуверстве, породившем известные секты в нашем народе (самосжигатели, скопцы и т. д.)» [Соловьев V: 91—92]. Страстность русского характера влечет его за пределы взвешенного «среднего», вполне достаточного для познания «внешней предметности»; то, что «поставлено выше себя», заносит русский ум за пределы «вещности», искушая разум на поиски крайних сил бытия.

Хорошо это или плохо — особый вопрос. Но что верно — никакой материальной выгоды от этих метаний духа русский ум не ищет. Наоборот, «английская эксплуатация есть дело материальной выгоды; германизация есть духовное призвание. Англичанин является пред своими жертвами как пират, немец — как педагог, воспитывающий их для высшего образования. Философское превосходство немцев обнаруживается даже в их политическом людоедстве: они направляют свое поглощающее действие не на внешнее достояние народа только, но и на его внутреннюю сущность. Эмпирик англичанин имеет дело с фактами, мыслитель немец — с идеей: один грабит и давит народы, другой уничтожает в них самую народность» [Соловьев V: 7]. Затем Соловьев [V: 39] подтверждает мнение о том, что теория видов Дарвина могла возникнуть только в уме англичанина, как и политическая экономия Адама Смита. На самом же деле идея культурного призвания может быть состоятельной и плодотворной только тогда, когда такое призвание берется не как мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение [Там же: 8]. А служение и есть доминирующая черта русского национального характера.

Владимир Соловьев [1988, I: 113] сравнил слово сам в нескольких языках; слово важно для понимания пределов свободы личного действия. Действие всякого животного идет «из самих себя», но это не есть еще свобода. Волчок вертится сам, но это не значит, что он производит движение. Сам — в смысле один «силою прежнего толчка». Такое значение находим у французского tout seul. В польском языке за словом sam сохраняется такой «отрицательный смысл — один без других» (samotny — одинокий). Но в русском и германских языках возможны оба смысла, причем если дан положительный (собственная внутренняя причинность), то отрицательный (отсутствие другого) предполагается, но никак не наоборот. Самоучка — сам причина своего образования — и учился один, без помощи. Так и в немецком Selbsterziehung или английском selfhelp. Но если речь о том, что вертел движется сам — selbst, by itself alone, — то слово употреблено в отрицательном смысле.

В заключение будут нелишними слова Данилевского [1991: 197] о том, что в русском человеке огромный перевес «общенародного русского элемента над элементом личным, индивидуальным. Поэтому-то между тем, как англичанин, немец, француз, перестав быть англичанином, немцем или французом, сохраняет довольно нравственных начал, чтобы оставаться еще замечательною личностью в том или другом отношении, русский, перестав быть русским, обращается в ничто — в негодную тряпку».

Вот основная причина твердости общественного в его отношении к индивидуальному. Вот основание русского национализма.

Хохол та москаль