Смысл и значение[243]

Смысл и значение[243]

I. Введение в проблему: лингвистический и семиотический подход в семантике

1. Специальный методологический анализ развитых естественных наук показывает, что работа в них характеризуется постоянным вниманием и интересом не только к объекту изучения, но и к тем средствам анализа, которые дают возможность этот объект «ухватить» и воспроизвести в знании [1958 а*; 1964 а*, {с. 157–165}]. В силу этого мысль исследователя поляризуется и как бы фокусируется в двух разных «точках» — на объекте, фиксированном в знании, и на понятии, которое задает схему знания и реализуется в ней.

В абстрактном плане этот тезис принимается как достаточно очевидный. И точно так же не вызывает особых затруднений чисто теоретическое различение и противопоставление объекта изучения и средств анализа. Но в реальной практике работы исследователь всегда имеет дело не с объектами изучения как таковыми и не со средствами их анализа в чистом виде, а с конкретными знаниями, фиксирующими то или иное объективное содержание, и в знании эти два аспекта — аспект объекта и аспект средств — не просто теснейшим образом связаны между собой, а можно даже сказать — склеены, существуют как нечто одно, и разделить их как в вопросах, так и в ответах очень трудно, а без специальной техники анализа и просто невозможно. Поэтому в развитых естественных науках противопоставление объектов изучения и средств анализа может существовать и существует только благодаря сложной иерархированной организации этих наук {1964 а*, {с. 157–170, 172–179, 187–195}; 1965 b; 1968е; 1966а, {с. 211–227}; Пробл. иссл. структуры… с. 116–189] и специальной логической культуре самих исследователей.

2. Склеенность и неразделенность аспектов объекта и аспектов средств, характеризующая знание, отчетливо проявляется и в языковедении. Когда, к примеру, мы спрашиваем, что представляет собой лексическая система того или иного языка, каковы лексические значения одной или другой группы слов и как эти значения относятся к смыслу этих же слов в тексте, то это всегда вопросы не только по поводу объекта — каков он есть, но вместе с тем и вопросы по поводу используемых нами средств-понятий — что они собой представляют и могут ли они употребляться в анализе и описании этих объектов. Можно сказать, что в каждом из подобных вопросов содержится, по сути дела, два разных вопроса: один относится к этой лексической системе, а другой — к понятию лексической системы, один — к значению этого слова, а другой — к понятиям значения и смысла, ибо в языковедческом исследовании именно общие понятия значения, смысла, лексической системы и т. п. являются теми средствами, которые дают нам возможность получать конкретные лингвистические знания.

Но эта двойственность всякого подобного вопроса и необходимых на него ответов отнюдь не всегда осознается и учитывается. Более того, на практике очень часто получается, что в своем стремлении «как можно скорее» познать и описать объект мы отодвигаем на второй план или вовсе не учитываем все, что касается наших собственных средств. Стремясь получить ответы на вопросы о строении лексической системы выбранного нами языка или лексическом значении определенного слова, мы мало размышляем над тем, откуда взялись сами понятия «лексическая система», «значение» и «лексическое значение», каково их содержание и непременная категориальная форма, забывая, что именно эти моменты предопределили наши вопросы в отношении изучаемых объектов и характер возможных на них ответов. В итоге мы слишком часто обращаем наши вопросы непосредственно на объекты, в то время как их нужно было бы сначала направить на наши средства, на используемые нами понятия и лишь после этого обратиться к испытаниям самих объектов.

3. Другая типичная ошибка, обусловленная той же самой наивно-онтологической ориентацией, состоит в том, что даже свои обращения к средствам, к чистым понятийным конструкциям, когда такое случается, мы часто осознаем и трактуем как эмпирическое изучение объекта.

Очень характерен в этом плане упрек, брошенный Л. Вайсгербером в адрес традиционной семантики: она, по его мнению, изучала изменения значений отдельных слов, но не изучала значения как такового [WeiSgerber, 1930, с. 18–19]. Само по себе это — неоспоримое суждение, и оно заставляет задуматься, но выводы из него должны быть, на наш взгляд, значительно более радикальными, нежели те, которые сделал Л. Вайсгербер (во всяком случае в методологическом плане): если мы в определенной ситуации «изучаем» изменения значений отдельных слов, то не можем «изучать» значение вообще, значение как таковое; последнее выступает в этой ситуации как общий шаблон, как средство, которое нужно нам, чтобы единообразным способом организовать изучение значений отдельных слов (и именно в этой функции должно осознаваться и присваиваться исследователем).

Если же ставить вопрос о происхождении подобных «общих шаблонов» и средств исследования, то придется сказать, что чаще всего они возникают в качестве методологических схем млн методологических понятий, создаваемых нами в совсем ином слое мыслительной работы и по иным логическим нормам, нежели те, которые характерны для описания конкретных значений.

В ряде работ мы обсуждали, используя разнообразный материал, различные аспекты отношения между «знанием» и «методологической схемой», превращающейся в «понятие-средство»: в уже названной выше работе [1958 а*} было показано, как ситуация парадокса, т. е. противоречия между двумя знаниями об одном и том же объекте, заставляет исследователя обращаться к понятиям, на основе которых были получены эти знания, и трансформировать их таким образом, чтобы снять и преодолеть зафиксированную парадоксальность; в работе [1966а*} мы рассматривали, с одной стороны, условия образования собственно методических положений и инженерных средств (см. также [Разин, 1967 b, с. 78–92]), а с другой стороны — условия и механизмы инженерной и естественнонаучной объективации этих средств (во многих случаях связанные также с «оестествлением», или «натурализацией» соответствующих предметов мысли); наконец, в работе [1967 d] были проанализированы связи методических средств с научными и историческими знаниями в системе кооперации методологической работы.[244]

4. Столь резкое и бескомпромиссное противопоставление знаний, всегда отнесенных к тем или иным объектам (конкретно-эмпирическим или идеальным), и средств исследования, в частности методологических схем, организующих нашу исследовательскую деятельность, но не имеющих непосредственной связи с объектами изучения, с необходимостью приводит к вопросу: за счет каких мыслительных процедур получаются или вырабатываются эти средства, методологические схемы и относящиеся к ним методологические знания, например в языковедении, и каким образом обеспечивается их познавательная мощь и эффективность.

Если оставаться в рамках указанных выше ситуаций предметной исследовательской деятельности (ср. [1964 а*, {с. 163, 165–170}; Пробл. иссл. структуры… с. 116–173]), то ответ может быть только один: все эти схемы конструируются в языковедении соответственно их функции быть средствами получения знаний о конкретных рече-языковых явлениях. Следовательно, нельзя говорить, что методологические схемы, а дальше понятия, к примеру «смысл» и «значения», не связаны с эмпирическим материалом, характеризующим отдельные смыслы и значения; такое утверждение было бы неверным. Но точно так же нельзя говорить, что понятия «смысл» и «значение», выступающие в этой ситуации в роли средств, позволяющих строить конкретные знания об отдельных смыслах и значениях, получаются путем абстрагирования или обобщения чего-то заключенного в эмпирическом материале, характеризующем эти смыслы и значения. Связь схем и понятий «смысл» и «значение» с этим материалом является телеологической, она подобна той связи с материалом, которая имеется у всех орудий: колесо является круглым не потому, что оно выражает свойство, абстрагированное у какого-либо предмета, а для того, чтобы оно могло катиться по дороге. И точно таким же образом детерминируются свойства всех инженерных конструкций; вопрос «почему» является для них вторичным, а главными и определяющими являются вопросы «зачем» и «для чего». Именно в этом плане мы можем говорить, что методологические понятия «смысл» и «значение» являются конструктами, что они нами конструируются в соответствии с их функцией в познавательной деятельности.

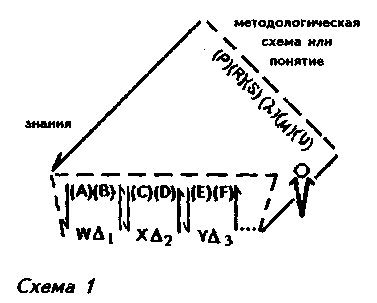

В наглядной форме это отношение между методологическими схемами, знаниями и эмпирическим материалом, характеризующим жизнь отдельных значений, представлено на схеме 1.

Самым важным здесь является то, что знания о конкретных смыслах или значениях определяются не только и не столько эмпирическим материалом лингвистики, сколько методологическими схемами анализа этого материала: можно сказать, что эти схемы-средства (а дальше понятия) «смысл» и «значение» управляют образованием знаний о конкретных смыслах и значениях.

5. Другим не менее важным моментом является то, что изучение и описание конкретных смыслов и значений на базе и с помощью методологических схем (а затем понятий) «смысл» и «значение» само по себе не делает и не может сделать каких-либо вкладов в развитие и совершенствование самих этих схем и понятий. Единственное, чего мы здесь можем достичь, это опровержения используемых нами схем и понятий, если значительная часть наших конкретных описаний окажется неудовлетворительной и если к тому же мы сами будем настолько прозорливыми, что увидим за этим неудовлетворительность используемых нами средств (ср. [1958 а*, (с. 582–589}]).[245]

Именно в этой (и именно таким образом понимаемой) ситуации в полной мере действует принцип фальсификации К. Поппера (см. [Popper, 1959], а также [Criticism… 1970; Лакатос, 1967]). Но нам сейчас важен другой поворот, другое, чуть ли не обратное употребление этого принципа: что бы мы ни делали в анализе конкретных смыслов и значений (повторяем, именно в такой упрощенной ситуации), это ровно ничего не прибавит к нашим понятиям «смысл» и «значение».

6. Все сказанное выше ни в коем случае нельзя понимать так, что конструктивное происхождение понятий «смысл» и «значение» обрекает их и дальше всегда быть безобъектными и совершенно исключает возможность собственно научного изучения смысла и значения вообще и их эмпирического изучения в частности. Утверждается лишь, что смысл вообще и значение вообще не могут выявляться и изучаться на том самом эмпирическом материале и в той самой действительности, в которой существуют и изучаются отдельные конкретные смыслы и значения. Нельзя забывать, что понятие средства является функциональным и характеризует лишь способ существования каких-то содержательных выражений в более широкой системе. Поэтому понятия «смысл» и «значение» могут рассматриваться в качестве средств анализа лишь в отношении к конкретным смыслам и значениям, и точно так же лишь на этом этапе конструктивного порождения их содержание задается употреблениями их как средств, т. е. инструментальным отношением к эмпирическому материалу и к знаниям, характеризующим конкретные смыслы и значения. Но затем, когда понятия «смысл» и «значение» уже созданы как методологические схемы, когда они начинают употребляться и в связи с этим употреблением конструктивно развертываются в логике средств описания конкретных смыслов и значений, неизбежно встает вопрос об их онтологическом статусе, о форме и способе объектного существования того содержания, которое в них зафиксировано и непрерывно подтверждается и умножается в каждом новом употреблении схемы или понятия при образовании знания.

Так, к примеру, «скорость движения тела» первоначально — лишь отношение численных значений пути и времени, средство сравнить между собой два движения, совершавшихся в разных местах и в разное время (см, [1958 а*]), но затем мы ставим вопрос, в чем сущность «скорости», что именно в объекте она фиксирует и выражает. И точно так же «масса тела» возникает первоначально как отношение численных значений силы и ускорения тела, вызванного действием этой силы, как средство сравнения «сопротивления» разных тел действию силы, но затем мы ставим вопрос об объективной сущности этой характеристики и находим ее в таком свойстве тел, как их «инерциальность» (см. [Мах, 1909; Овчинников, 1957; Джеммер, 1967, с. 56–65]). Но нечто подобное происходит и со всеми другими средствами-понятиями: эффективное употребление их в какой-то определенной предметной области вызывает соблазн — и он вполне оправдывается успехами существующих наук — объективировать их, сделать моделями, найти или на худой конец сконструировать для них идеальные объекты и этим объектам приписать «естественные» (или «псевдоестественные») законы жизни, чтобы они могли существовать подобно эмпирическим объектам нашей практики, и таким образом превратить методологические схемы и предписания в описания и тем самым в знания (в прямом и точном смысле этого слова). И если это удалось сделать естественным наукам с понятиями «движение», «работа», «теплота», «энергия» и т. д., то почему, спрашивается, нельзя надеяться на успех этой же процедуры с понятиями «смысл» и «значение». Важно только уяснить, что этими объектами будут идеальные объекты и их действительность первоначально будет лежать совсем в ином плане, нежели действительность конкретных смыслов и значений — на нашей схеме (схема 2) она лежит перпендикулярно к последней — и эта новая действительность потребует для своего описания совсем особого научного предмета (ср. [1969 b, с. 84–92]), характеризующегося среди прочего также и своим особым эмпирическим материалом.

7. В этом месте мы подошли к одному из наших важнейших утверждений. Задание особой идеальной действительности, в которой существуют смыслы и значения вообще, конструирование модельных изображений этих сущностей, трактуемых теперь в качестве объектов особого рода, установка на эмпирическую проверку этих изображений, а значит, и на исследование самих этих объектов — все это, как и в других областях инженерии и науки, приводит к тому, что средства языковедческого анализа конкретных смыслов и значений выделяются из исходного языковедческого предмета и начинают развертываться (теперь уже как знания) в рамках другого (методологического или собственно научного) предмета.

Непосредственным стимулом к выделению и оформлению новых предметов такого рода служат «метафизические» вопросы: что такое смысл вообще и что такое значение вообще, где и по каким законам они существуют, — к ним в конце концов приводит всякое языковедческое изучение семантики различных языков независимо от рамок выбранной концепции. Но так как все эти вопросы встают непосредственно в контексте лексикографического и синтаксического анализа и ответы на них, как представляется, могли бы оказать существенную помощь в организации и проведении этой работы, то обычно не выделяют того момента, что по своему характеру эти вопросы таковы, что выталкивают исследование, отвечающее на них, далеко за пределы не только лексикографии, лексикологии и синтаксиса, но и вообще за пределы лингвистики.

Но положение именно таково: все эти вопросы могут быть поставлены в рамках традиционной языковедческой, и в частности лексикографической или синтаксической, работы, и они там были поставлены, но получить на них ответ в предмете лингвистики в принципе невозможно; Для этого нужна другая дисциплина, с иным подходом к предмету, с иными средствами и методами анализа. Так в области того, что традиционно называлось «семантикой», появляются две существенно разные дисциплины — «лингвистическая семантика» и «семиотическая семантика», — которые жестко разделены между собой если не китайской стеной, то, во всяком случае, весьма отчетливой границей, и всякий переход через эту границу должен четко фиксироваться и осознаваться, ибо жизнь и работа каждой из этих дисциплин требуют своих особых средств и особых методов.[246]

И до тех пор, пока это не будет понято, нам не удастся организовать эффективных разработок, отвечающих на вопросы общего порядка: что такое «смысл», «значение», «знак», каковы основные типы значений, как они функционируют в речевой деятельности людей и каким законам подчинено их развитие.

Именно по этому пути разделения и иерархизации своих научных дисциплин идет сейчас или, во всяком случае, пытается идти наука о речи-языке. Но ее развитие затрудняется и во многом сковывается тем, что в идеологии и методологии самого языковедения до сих пор не было выработано и не сформировалось отчетливого понимания различия между действительностью знаний и действительностью средств-понятий. До сих пор ведущие лингвисты — как теоретики, так и методологи — не понимают и не хотят признать того, что если мы хотим строго научно исследовать системы лексических значений различных языков, если мы хотим разделить, к примеру, семантические и синтаксические компоненты лексических значений, если мы хотим провести какой угодно анализ смысла или значения какого-либо слова, то во всех этих случаях должны предварительно сконструировать — именно сконструировать, а не исследовать — методологические схемы и понятия «смысл», «значение», «семантическое значение» и т. п., а это значит также (и притом в первую очередь) построить и задать те онтологические картины и модели, в рамках которых могут быть развернуты эти схемы и понятия.

Именно этой установкой, осознанной и возведенной в принцип, отличается наш подход к проблеме смысла и значения; если в других семиотических и собственно лингвистических работах ставится задача исследовать на эмпирическом материале разнообразные лексические и синтактико-морфологические значения, то мы, наоборот, подчеркиваем необходимость предварительно сконструировать понятия смысла и значения, причем сконструировать их так, чтобы они могли служить средствами при анализе и описании конкретных смыслов и значений, а из этого следует, что на передний план мы выдвигаем саму конструктивную процедуру, составляющую ядро научного исследования, и настаиваем на правильном и последовательном осуществлении ее.[247]

II. Две ориентации в анализе смысла и значений знаковых выражений — «натуралистическая» и «деятельностная»

1. Изложенная выше установка, критическая и весьма радикальная по отношению к языковедческой традиции, не является чем-то совершенно новым для философии и логики. «Логос» Аристотеля, «лекта» стоиков, «интенции» и «суппозиции» средневековых схоластов, «концепт» Абеляра и «понятие» Гегеля — все это, по сути дела, разные попытки ввести ту идеальную действительность, в которой могли бы существовать, изменяться и преобразовываться «смыслы» и «значения». И позднее многие исследователи, в рамках этих действительностей и вне их, пытались создать такую рациональную конструкцию «смысла» и «значений», которая представила бы их в виде особых идеальных объектов и позволила бы нам изучать их строго научно. Но ни одному из них (в том числе Г. Фреге, Д. Гильберту и Ч. Моррису) не удалось решить этой проблемы, и поэтому до сих пор ни в логике, ни в эпистемологии, ни в семиотике не существует понятий смысла и значения, несмотря на то, что все признают их исключительную важность и даже ключевую роль во всех названных дисциплинах (ср. [WeiSgerber, 1930, с. 43]).[248]

2. Такой результат вряд ли можно считать случайным. Но если он, наоборот, закономерен, нужно перевернуть всю проблему и искать основные причины и источники столь устойчивых, постоянно повторяющихся злоключений анализа, нужно найти тот слой мыслительных средств, которые их вызывают и изменение которых, напротив, могло бы сдвинуть дело с мертвой точки.

На наш взгляд, эта причина и источник заключены прежде всего в бедности того категориального аппарата, с которым мы подходим к исследованию знаков. А она, в свою очередь, обусловлена той онтологией и теми формами видения мира, которые принято называть «натурализмом», и недостаточной разработанностью альтернативной, «деятельностной» картины мира.

В других словах, основной недостаток всех предложенных до сих пор подходов в исследовании знаков (в частности, их смыслов, значений, значимостей и «содержаний») заключается, по нашему убеждению, в том, что не учитывается принципиальное отличие их как объектов и предметов изучения от всех других предметов, в исследовании которых естественные науки достигли к настоящему времени известных успехов; в результате все существующие концепции знака и речи-языка как знаковой системы дают недопустимо переупрощенное представление о них и делают невозможной разработку новых эффективных методов исследования.

3. В частности, во всех теоретических подходах к знаку до сих пор совершенно отсутствовал анализ конструктивно-нормативной работы, порожденной специфическими условиями и механизмами воспроизводства деятельности, и ее влияния на различные аспекты существования знака.[249]

Этот момент может казаться удивительным, так как в самом языковедении конструктивно-нормативная работа всегда преобладала над другими. Но такова уж сила теоретических предрассудков: гипноз естественнонаучного подхода, возобладавшего с начала XIX столетия, с его представлениями объекта изучения как объекта созерцания и общим невниманием к процессам и механизмам деятельности,[250] заставлял и заставляет языковедов закрывать глаза на практику собственной работы, на то бесспорное обстоятельство, что они сами строят и преобразуют язык, стремясь управлять его развитием (см. [1969 b]).

4. Одним из существенных следствий неуместного употребления «натуралистической идеологии» в лингвистике, логике и семиотике явилось смешение «значений» либо со «смыслами» знаковых выражений (и далее — с их психологическими производными), либо с «содержаниями» знаний, зафиксированных в знаковых выражениях, — с означаемыми, денотатами, десигнатами, операциями и т. п. Напротив, анализ разных видов деятельности, внутри которых создается и живет язык, в том числе конструктивных видов деятельности, впервые дает основание для анализа знаков объективными методами и позволяет различить и четко определить их «смыслы» и «значения», противопоставив их «содержаниям» знаний.

III. Структура знака с деятельностной точки зрения — смыслы, значения, знания

Понимание сообщения и смысл

1. Рассмотреть «смыслы» и «значения» с деятельностной точки зрения — это значит, прежде всего, ввести и изобразить в соответствующих схемах такие системы деятельности (или системы, принадлежащие к деятельности), относительно которых «смыслы» и «значения» являются элементами и частичными организованностями; это даст возможность выводить затем функции и основные характеристики строения этих элементов, исходя из наших представлений о процессах и механизмах функционирования и развития систем деятельности.

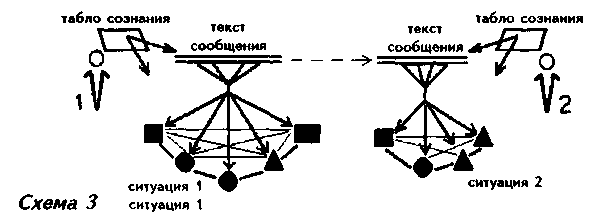

Действуя согласно этому принципу, предположим на первом этапе анализа, что для «смысла» такой системой, принадлежащей к деятельности, является система акта коммуникаций (схема 3), включающая:

(1) действия первого индивида в некоторой «практической» ситуации,

(2) целевую установку, делающую необходимой передачу определенного сообщения второму индивиду, (3) осмысление ситуации с точки зрения этой целевой установки и построение соответствующего высказывания-сообщения-текста, (4) передачу текста-сообщения второму индивиду, (5) понимание текста-сообщения вторым индивидом и воссоздание на основе этого некоторой ситуации возможного действования, (6) действия в воссоздаваемой ситуации, соответствующие исходным целевым установкам второго индивида и содержанию полученного им сообщения.

Все перечисленные моменты достаточно очевидны и вряд ли кто-нибудь скажет, что они не должны входить в акт коммуникации; другое дело — являются ли они основными в интересующем нас плане и дают ли достаточно полное представление об акте коммуникации в целом? Но вводимая нами схема и не претендует на это; она призвана лишь указать на рассматриваемую объектную область, примерно очертить ее границы, а сама система и структура акта коммуникации остаются пока открытыми и могут развертываться как интенсивно, так и экстенсивно.

Для нас существенно лишь то, что пока эта схема не включает «смыслы» — ведь они не являются непосредственно фиксируемыми «со стороны» моментами акта коммуникации, — и, следовательно, мы должны будем проделать еще специальную работу, чтобы, исходя из уже перечисленных или вновь добавляемых моментов, ввести их изображения. При этом, естественно, нам придется затронуть и обсуждать вопрос, что есть «смысл» и как он существует в деятельности.

2. Обыденное употребление слов «понимает» и «смысл» наталкивает на то, чтобы определить «смысл» как то, что понимается нами при прочтении текста; и многие исследователи прямо переносят это представление из обихода в науку;[251] тогда оно мыслится в ряду подобных же определений: «то, что воспринимается», «то, что преобразуется», «то, что получается» и т. д., и «смысл» в силу этого выступает либо как предмет понимания, либо как его продукт.

Однако такое определение «смысла», совершенно естественное, само собой разумеющееся и, как представляется, схватывающее суть, на деле оказывается мнимым: оно не имеет ни операционального, ни онтологического содержания. Это становится совершенно очевидным как только мы задаем вопрос: что же понято нами в том или ином тексте? Когда пытаются ответить на него, то строят новый текст или какое-либо изображение, которые должны выразить «то же самое», что было выражено в исходном тексте. И нам остается одно из двух: либо объявить эти вторичные тексты и изображения самим смыслом (игнорируя при этом совершенно очевидные соображения, показывающие, что это не так[252]), либо же признать «смысл» такой сущностью, которая может только пониматься и никогда не может быть представлена в специальных, моделирующих и понятийно фиксирующих ее знаниях.

Эти затруднения, возникающие при попытках научно зафиксировать и описать «смысл» исходя из актов понимания, объясняются в первую очередь тем, что понимание как таковое не является продуктивной деятельностью и поэтому «смысл» не может рассматриваться и трактоваться по схеме предметов и продуктов понимания.

Не снимает всех этих затруднений и попытка рассмотреть понимание как переход от текста к ситуации: ведь ситуацию, взятую в наборе ее основных вещественных элементов, никак нельзя считать продуктом понимания; и даже если предположить, что ситуация является мысленной и потому — идеальной, то все равно мы должны будем рассматривать ее как порождение мышления, а отнюдь не как порождение чистого понимания (см. [1973е*]). И точно так же, если определять процесс понимания как переход от ситуации к тексту, то опять-таки текст будет продуктом мышления и речевой деятельности, а не понимания как такового, хотя понимание, бесспорно, будет участвовать на каких-то ролях в образовании текста.

Итак, «действительность» ситуации, которую мы восстанавливаем по тексту, является продуктом практической деятельности и мышления (вместе со всем тем, что в них входит и их обслуживает); эта «действительность» фиксируется в знаниях, вплетенных в деятельность, и может рассматриваться в качестве их содержания; более узко и более точно — эта действительность выступает в качестве «содержания» того знания, которое обеспечивает связь мышления с практической деятельностью и которое как бы снимает их в себе. Когда мы понимаем текст, то параллельно и одновременно мы мыслим и вырабатываем знания, которые переводят то, что мы понимаем, в форму «содержания»,[253] а затем, когда мы начинаем действовать, — в форму «действительности» нашей деятельности.

Но из того, что мыслительная деятельность и понимание развертываются одновременно, параллельно и в тесной связи друг с другом, нельзя делать вывода, что они совпадают или что понимание производит то, что на деле является продуктом мыслительной деятельности; повторяем, понимание, пока оно не стало особым видом деятельности, непродуктивно и само по себе не порождает и не может породить «смыслы». Но тогда, спрашивается, что такое «смысл», как он получается (или создается) и как связан с актами понимания.

3. Основная гипотеза, которую мы выдвигаем, отвечая на эти вопросы, состоит в том, что на уровне «простой коммуникации»,[254] представленной на схеме 3, не существует никакого «смысла», отличного от самих процессов понимания, соотносящих и связывающих элементы текста-сообщения друг с другом и с элементами восстанавливаемой ситуации.

То, что соотносится и связывается в процессе понимания, то и понимается; поэтому, характеризуя «простую коммуникацию», можно сказать, что мы понимаем какие-то элементы текста или текст в целом, можно сказать, что мы понимаем место и роль тех или иных элементов ситуации или же ситуацию в целом, но нельзя сказать, что мы понимаем смысл текста или смысл ситуации; все выражения такого рода для индивидов, объединяемых актом «простой коммуникации», либо являются неправильными, либо несут совершенно иное содержание.

По сути дела то, что мы сказали, равносильно утверждению, что «смысла» не существует, а существуют лишь процессы понимания. И мы настаиваем на том, что это утверждение истинно, но не вообще (как это трактовалось бы при натуралистическом подходе), а только для мест, связанных «простым» актом коммуникации. В рамках деятельностного подхода, следовательно, сделанное нами утверждение по сути дела содержит в себе указание на то, что «смысл» появляется или должен появиться дальше — в более сложных системах деятельности и на каких-то других местах.[255]

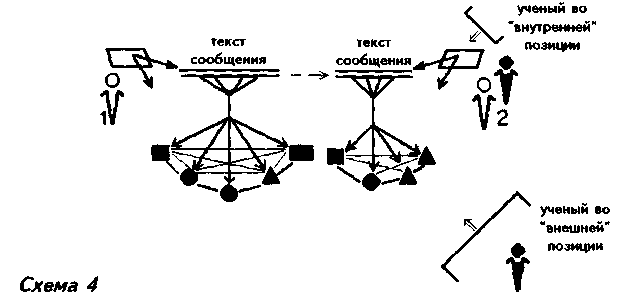

Таким местом, на наш взгляд, является место исследователя, находящегося вне исходного акта коммуникации и вынужденного каким-то образом оперировать с процессами понимания при структурном или морфологическом описании других моментов акта коммуникации — мышления, деятельности, речи, текстов, языка и т. п. (схема 4). И хотя ему в акте коммуникации противостоят процессы понимания и нет ничего такого, что мы привыкли понимать под словом «смысл», этот исследователь говорит именно о «смысле», а не о процессах понимания, ибо он вынужден (для того, чтобы решить стоящие перед ним исследовательские задачи) представить эти процессы соотнесения и связывания разных элементов текста друг с другом и с элементами ситуации в виде соотнесенности и связности этих элементов, в виде сети статических отношений между ними, в виде структуры.

В методическом плане этот прием изображения и фиксации процессов отработан уже давно: когда античная физика столкнулась с проблемами описания и моделирования движения, то она обратилась прежде всего к «следам» этих движений; когда в контексте анализа этих «следов» были решены основные задачи соотнесения дискретных числовых характеристик с непрерывными графическими представлениями (см. [Аристотель, 1937 с]), появилась возможность фиксировать и изображать в виде линий и отрезков изменения любых параметров, характеризующих объекты, и на этой основе затем стала разрабатываться геометрия различных идеальных пространств. После этого продвижение в каждой содержательно-предметной области стало определяться в первую очередь успехами в разработке статических форм описания и фиксации характерных для этой области процессов.[256]

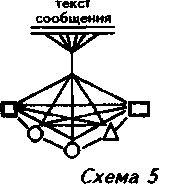

Следуя по этому же пути, исследователь актов коммуникации и, более узко, процессов понимания должен прежде всего выработать и ввести специальный язык для статической фиксации этих процессов. Здесь многое происходит подобно тому, как это происходило в естественных науках. Но есть и очень существенные отличия. Первое из них состоит в том, что сами процессы в акте коммуникации являются значительно более сложными, чем процессы в механическом движении, и это приводит к неимоверному усложнению самого языка описаний. Второе отличие связано с тем, что знания о деятельности и их содержание имеют в деятельности принципиально иное существование, нежели знания о природе, и это проявляется, в частности, в их отношении к своему объекту. Если, к примеру, в рамках натуралистического подхода, изобразив процессы понимания в структурных схемах, мы так бы и говорили, что это — изображения процессов понимания и их содержание не имеет никакого другого реального существования, кроме как в своем объекте, то в рамках деятельностного подхода, наоборот, мы должны сказать, что статические структурные изображения процессов понимания, созданные на определенном месте в системе кооперации, задают и фиксируют действительность совсем особого рода, которая, благодаря различию мест социальной кооперации, имеет свое собственное существование, отличное от существования процессов понимания.[257] Эта особая действительность, создаваемая исследователем при статической фиксации процессов понимания, и есть то, что называется «смыслом» (схема 5).

4. После того как структурное изображение процессов понимания сложилось и оформилось, оно начинает разнообразно употребляться — в разных отношениях к объекту и в разных позициях.

Одно из этих употреблений — так называемая формальная онтологизация: структурная схема рассматривается как изображение самостоятельной структурной сущности, «смысла» как такового; при этом между изображением и тем, что изображается, устанавливается полное соответствие — и это совершенно естественно, ибо само изображаемое получилось путем простого удвоения изображения и приписывания одному из дубликатов статуса объективной сущности (ср. [1960 с*, 1-11; 1966 е; 1967 f; 1968 d]).

Это употребление структурных схем приводит и к соответствующей трактовке самого «смысла»: он определяется как та конфигурация связей и отношений между разными элементами ситуации деятельности и коммуникации, которая создается или восстанавливается человеком, понимающим текст сообщения.[258] Весьма эффективные во многих практических и исследовательских ситуациях, эти определения, естественно, не годятся при исследовании процессов понимания; все, что может быть извлечено из них в отношении самого смысла, ограничивается формально-категориальными характеристиками использованных схем.

Другие употребления этих схем предполагают уже четкое противопоставление и соотнесение статики «смысла» и кинетики понимания; во всех этих случаях понимание мыслится сквозь призму структуры «смысла», а «смысл» — сквозь призму процессов понимания, но конкретное представление того и другого зависит от того, какое из этих образований мы ставим во главу угла и каким образом соотносим и связываем одно с другим.

Наиболее распространенный вариант решения этой проблемы заключается в том, что структурная схема онтологизируется уже в исходном пункте анализа и трактуется как выражение некоторых объективных, можно сказать «натуральных», условий процесса, а сам процесс привязывается затем к этим структурным схемам, как бы вписывается в них. Нередко структурные схемы такого рода рассматриваются как изображения каналов связи, по которым «текут» исследуемые процессы; в частности, на такой трактовке построены все современные системотехнические (кибернетические) концепции мышления и понимания (см. [Ньюэлл, Саймон, 1965; Гелернтер, Рочестер, 1965; Ньюэллидр., 1965], а также [1968 b; Дубровский, 1968]). Ясно, что при таком подходе отношения между реальными процессами в объекте и их изображениями в знании перевертываются на обратные — стратегия очень выгодная при реализации инженерно-конструктивных замыслов, но совершенно неприемлемая в научных исследованиях.

Другой вариант решения этой проблемы зиждется на сознательном использовании приемов методологического мышления, в частности — приема многих знаний (см. [1964а*, {с. 155–178}; 1966 с*]). В этом случае мы с самого начала фиксируем принципиальное различие и расхождение между категориальными характеристиками используемых нами изображений и характеристиками того, что является объектом нашего анализа, но не отказываемся на этом основании от изображений, считая их необходимыми, а лишь располагаем то и другое как бы в один ряд и начинаем развертывать предмет изучения, работая сразу с несколькими разными изображениями и представлениями объекта; за счет этого появляются новые значительно более богатые возможности для анализа и конструирования. Методологические приемы мышления позволяют исследователю идти от описания процессов понимания к структурным схемам смысла и развивать последние в соответствии с характеристиками процессов; и эти же приемы позволяют ему идти от структур смысла к процессам понимания, членя и организуя последние соответственно возможностям структурных схем (см. [1973 е*; 1974 d]). Методы этих двусторонних исследований завершаются и оформляются в категории системы, устанавливающей необходимые формальные связи между описаниями процессов, функциональных структур, организованностей материала и морфологии сложных объектов (см. [1974 с*; Гущин и др., 1969]). Применение этой категории в исследовании интересующей нас области дает возможность объединить процессуальные характеристики понимания и структурные характеристики смысла в едином системном представлении актов понимания-осмысления [1974 d].

5. Но кроме охарактеризованных таким образом употреблений схемы смысла и всех связанных с нею представлений во «внешних» исследовательских позициях возможны и существуют еще вторичные или неспецифические употребления их в позициях, заданных актом коммуникации.[259]

При этом идет двойной процесс: с одной стороны, представления о смысле, выработанные во «внешних» позициях, изменяются, приспосабливаясь к особенностям деятельности и поведения на «внутренних» местах в акте коммуникации, с другой стороны, сама деятельность в этих «внутренних» позициях изменяется и перестраивается под влиянием этих представлений, задающих новое содержание и новую действительность.

Если выше мы подчеркивали, что в «простом» акте коммуникации нет и не может быть «смысла» как такового, то теперь, рассматривая этот акт в кооперативной связи с более «высокими» исследовательскими позициями, мы можем сказать, что «смысл» там появляется, но не как таковой, а в форме особого представления, в форме знания о смысле, которое выступает в качестве средства, организующего процессы понимания. Теперь участники акта коммуникации могут понимать не только ситуацию и текст, но также «смысл ситуации» и «смысл текста», поскольку они знают об их существовании и знают, что «смысл» — это общая соотнесенность и связь всех относящихся к ситуации явлений. Позиции, объединяемые актом коммуникации, перестают быть «простыми» и непосредственными и превращаются в сложные, объединяющие в себе, по сути дела, ряд разных позиций (см. схему 4).

Когда происходит передача представлений смысла из более «высоких» позиций в более «низкие», то сами эти представления, как мы уже отметили, деформируются и изменяются, приспосабливаясь к действительности этих позиций; при этом происходит очень своеобразное взаимодействие схем смысла и знаний о смысле с непосредственными процессами понимания текстов и процедурами выявления их содержания; одним из самых характерных результатов этого взаимодействия является фокусировка и как бы усечение структуры смысла на отдельных материальных узлах всей системы; при этом связи и отношения структуры переводятся в функциональные характеристики «захваченных» ею материальных элементов.[260] В силу этого и сам «смысл» в этих позициях представляется уже не в виде структуры, задающей всю ситуацию в целом, а в виде отдельных функциональных характеристик элементов ситуации, указывающих на их соотнесенность с другими элементами или на принадлежность к целому.[261]

Именно это имеют в виду, когда говорят обычно, что текст сообщения осмыслен, что мы уловили смысл того или иного явления, что в нашем сознании появился соответствующий смысл и т. п. И в каком-то плане все эти употребления слова «смысл» оправданны, ибо в процессах понимания, оснащенных соответствующими представлениями и знаниями, действительно происходит фокусировка и центрация структуры смысла на отдельных материальных элементах, захваченных этой структурой. Но, с другой стороны, во всех подобных выражениях и оборотах проявляется характерное для обыденного сознания смешение разных категориальных слоев системного объекта; ведь во всех этих случаях речь идет уже не о структуре смысла в целом, а лишь о проекциях этой структуры на материал элементов, захваченных ею, следовательно, не о структуре смысла, а о смысловых организованностях текста, ситуации, сознания и т. п.; но эти различия являются уже весьма тонкими и обсуждение их должно быть вынесено за рамки этой статьи.

«Языковая инженерия» и конструкции значений

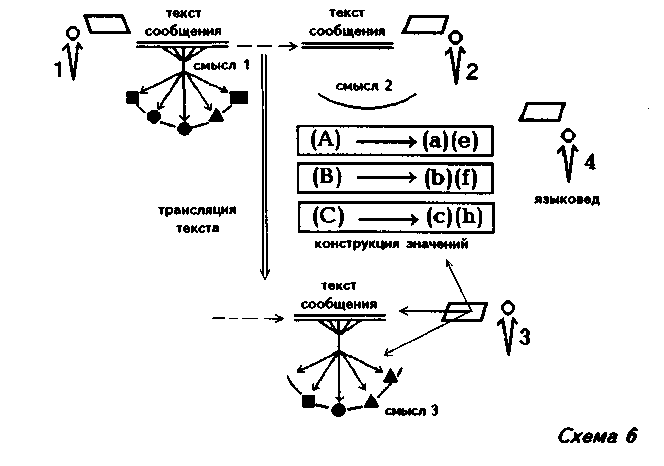

1. Чтобы теперь ввести в качестве особых сущностей «значения», трансформируем исходно заданную ситуацию общения и превратим ее в ситуацию трансляции (см. [1966 а*; 1967 а, g*; 1970; Генисаретский, 1970]), где главной является побочно сложившаяся связь между позициями 1 и 3 (схема 6).

Предположим, что текст сообщения, направленного из позиции 1 в позицию 2, поступает в позицию 3 и здесь либо вообще не понимается, либо понимается неадекватно. Такое положение заставляет систему, обслуживающую процессы общения, создавать специальные знаковые конструкции, которые, будучи «вложенными» в индивида 3 (или «усвоенными» им), выступают в качестве дополнительных средств, обеспечивающих необходимое понимание текста сообщения. Эти конструкции, создаваемые инженерами-языковедами (позиция 4), мы и будем называть «значениями».

Конструкции значений весьма разнообразны. Их характер и способ фиксации зависят прежде всего от того, (1) чем вызвано непонимание текста сообщения, (2) кто выступает в роли коммуниканта 3 — ребенок, еще не освоивший основных средств речевого мышления, студент, не овладевший чужим для него языком, или, скажем, ЭВМ, не имеющая необходимых программ анализа текстов, и, наконец, от того, (3) как организованы остальные элементы ситуации. Кроме того, существенное влияние на характер и форму фиксации значений оказывают методические и теоретические ответы на вопрос «что такое значение», вырабатываемые в аналитических и собственно исследовательских позициях, обслуживающих конструктивно-нормативную работу языковеда. Но во всех случаях конструкции значений выделяют, фиксируют и закрепляют те или иные из соотнесений и связываний, производимых процессами понимания текста (или текстов) сообщения. Иногда они выступают непосредственно в виде связок знаковых выражений с теми или иными элементами ситуации, — такое бывает при непосредственном обучении языку, — но чаще эти связки устанавливаются опосредованным путем — за счет связи одних знаковых выражений с другими. Например, конструкции значений «a table — стол» и «кислота — вещество, окрашивающее лакмус в красный цвет», несмотря на все свои логические различия, служат, по сути дела, для одного и того же — установления связи между именами и объектами (см. [1958 b*, VI, {с. 622–628}]).[262]

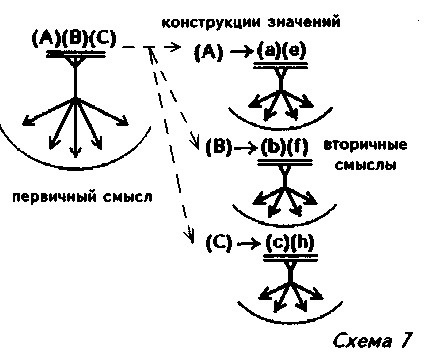

2. Конструкции значений, подобно всем другим знаковым выражениям, должны пониматься; в контексте нашего рассуждения это будут «вторичные понимания» и, соответственно, «вторичные смыслы» (схема 7); от «первичного понимания» и «первичного смысла» они отличаются прежде всего тем, что связаны с четко фиксированными, можно сказать, «искусственными» ситуациями деятельности и все объекты, включенные в них, выступают, по сути дела, в роли эталонов (см. [1967 е, с. 98–106]).

То обстоятельство, что конструкции значений, подобно исходным текстам сообщений, тоже понимаются (и осмысливаются), не меняет их отличия от смысла, существующего и устанавливаемого благодаря функциональному противопоставлению фиксированных, средств, обеспечивающих понимание, исходным текстам, включенным в естественно развертывающиеся, а потому всегда достаточно неопределенные ситуации общения и деятельности (см. схему 6).

3. Обращаясь к деятельности языковеда-инженера (позиция 4), нужно отметить, что в процессе ее он должен еще каким-то образом учитывать и совмещать позиции 2 и 3. Это значит, что он должен, во-первых, понимать смысл исходного сообщения так, как его понимает индивид 2, во-вторых, понимать (или не понимать) смысл этого сообщения так, как его понимает (не понимает) индивид 3, в-третьих, знать, почему индивид 3 понимает (не понимает) именно таким образом, и, наконец, в-четвертых, исходя из всего этого, он должен создать конструкции значений, которые бы позволили индивиду 3 адекватно понять исходное сообщение.[263]

Проделывая всю эту работу, языковед-инженер представляет процессы понимания и одновременно то, что понимается, в совокупности создаваемых им конструкций значений.

Если мы будем описывать все это из внешней исследовательской позиции, в которой разрешено пользоваться понятием смысла, то сможем сказать, что языковед-инженер сводит понимаемый им смысл исходных знаковых выражений и их элементов к создаваемым им конструкциям значений, что он выражает множество разных ситуативных смыслов через наборы специально выделенных элементарных значений и последующую организацию их в структуры.[264]

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Николай Федорович Федоров Искусство, его смысл и значение

Николай Федорович Федоров Искусство, его смысл и значение Большинство культурных людей, по-видимому, пришло к тому заключению, что жизнь не имеет никакого серьезного значения, никакого смысла. Вследствие этого убеждения так легко рискуют и собственною жизнью и жизнью

5. Смысл требования.

5. Смысл требования. - С долженствованием сопряжено некоторое требование. Всеобщезначимого, имеющего форму правового положения, безличным образом ожидают от каждого. Требование в собственном смысле имеет такой же характер, как если я требую от себя самого: оно обращено

7. Смысл

7. Смысл — Кажется, что в существовании есть некий смысл. Но этот смысл присутствует лишь отчасти, в порядке, строении, наследуемой в предании реализации, в существовании, которое создает для себя человек и которое он имеет в виду. Смысл как существование всегда

IV Смысл

IV Смысл 1. Вступление Что всякая вещь есть или может пониматься как сама, как сама по себе, это не требует никаких доказательств; и наличие сaмого самогo, как мы видели, не только нечто понятное, простое, общедоступное и очевидное, но можно смело сказать, что оно есть

Глава I. СМЫСЛ ЯВНЫЙ И СМЫСЛ СКРЫТЫЙ

Глава I. СМЫСЛ ЯВНЫЙ И СМЫСЛ СКРЫТЫЙ О вы, разумные, взгляните сами, И всякий наставленье да поймет, Сокрытое под странными стихами! Этими словами[1] Данте совершенно определенно указывает, что в его произведении содержится скрытый смысл, учение в собственном смысле слова,

1. Бытовое, или просторечное, значение и значение специальное

1. Бытовое, или просторечное, значение и значение специальное Необходимо иметь в виду, что, прежде, чем слово"космос"стало специально употребляться в значении"мир", оно довольно часто употреблялось и в чисто бытовом значении. В этот раннеклассический период говорилось

Значение

Значение Мы помним, что в семиологии третий элемент системы есть не что иное, как ассоциация двух первых. Только он дается нам как нечто самодовлеюще-полное, только он реально и усваивается нами. Этот элемент я назвал значением. Как мы видим, значение — это и есть сам миф,

Как самостоятельно правильно определить значение слова (его смысл)

Как самостоятельно правильно определить значение слова (его смысл) Смысл слова определяется очень просто: он выражается словами, обозначающими те явления в этой вселенной, которые можно потрогать, услышать, понюхать или увидеть.Как это лучше сделать?Дать определение

Смысл и значение[243]

Смысл и значение[243] I. Введение в проблему: лингвистический и семиотический подход в семантике1. Специальный методологический анализ развитых естественных наук показывает, что работа в них характеризуется постоянным вниманием и интересом не только к объекту изучения,

VIII. История как смысл и как значение

VIII. История как смысл и как значение Вопреки неписаным правилам хорошего научного тона приходится начинать этот раздел книжки с местоимения, которое обычно открывает заявления, адресуемые в бюрократические инстанции. Я (имярек) занялся философией и теорией истории

1. Миф и его смысл

1. Миф и его смысл ...Скажу о маяте людей. Они как дети были несмышленые. Я мысль вложил в них и сознанья острый дар. Об этом вспомнил, людям не в укор, не в стыд, Но чтоб подарков силу оценить моих. ...Звезд восходы показал я им И скрытые закаты. Изобрел для них Науку чисел, из

Смысл жизни и смысл смерти

Смысл жизни и смысл смерти Все отрасли культуры имеют структуру, придающую им высший смысл: через жертвы – к вечности. Сознание понадобилось для осознания смерти, осознание – для появления страха, страх – для его преодоления посредством жертвы, жертва – для развития

34 СМЫСЛ

34 СМЫСЛ Если Опыт нашего Бытия подносится нам (если вообще подносится) целиком, одной щедрой порцией, то его смысл большей частью утаивается. Обычно он выдается по капле, иногда разливается более щедро, но никогда не даётся полностью. Последнее слово об Этом ещё не сказано,

Смысл

Смысл Смысл — самая сложная субстанция всех времён и народов. Все рано или поздно задумываются о нём, и все знают изречения, предписывающие определённые ценности, связанные с ним. Вот некоторые из них (все они, естественно, не мои):• Жизнь надо прожить так, чтобы не было

Значение

Значение Любитель разгадывать значения буквенных сокращений пришел повидать учителя и с большой гордостью рассказал ему о своих поисках. Учитель сказал:— Хорошо! Иди же домой и размышляй над сокровенным значением букв ЭБНИНЗ.Человек долго пытался разгадать, что значит