1.1.Основные направления проведённых исследований

Фокусирование внимания на идентификации слова (далее – ИС) как процессе было начато в 1960-е годы в г. Алматы (Казахстан) в моих экспериментах с носителями русского, казахского или двух названных языков в условиях учебного двуязычия, т.е. при обучении английскому языку как второму или третьему256. С целью исследования ассоциативной структуры памяти использовались процедуры свободного и направленного ассоциативных экспериментов с непосредственным и отсроченным воспроизведением слов экспериментального списка; предпринимался разносторонний анализ ошибок воспроизведения с их подразделением на «семантические замены» и «приписки» разных видов, в том числе – основанные на принадлежности слова или именуемого им объекта к некоторой категории языковых и/или энциклопедических знаний. Там же под моим руководством было начато экспериментальное исследование Т. Д. Кузнецовой, позднее защитившей кандидатскую диссертацию по общей и педагогической психологии257; по результатам этого исследования была выявлена роль психологического феномена установки при идентификации иноязычного слова в условиях овладения вторым и/или третьим языком; была предложена классификация ошибок внутриязыковой и межъязыковой интерференции по формальным и смысловым параметрам. С моим переездом в г. Тверь в 1969 году и открытием в Тверском государственном университете аспирантуры по специальности «Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика» стала возможной реализация целенаправленной программы исследования ИС в разных ракурсах.

Более сорока лет общая программа теоретических и экспериментальных исследований в русле Тверской психолингвистической школы именуется следующим образом: «Психолингвистические проблемы семантики слова и понимания текста». Тем самым взаимодействие значения слова как достояния индивида и процесса понимания текста всегда находилось в центре нашего внимания, о чём, в частности, свидетельствуют публикация двух коллективных монографий258, издание с 1978 года сборников научных трудов (с 2001 года они выпускаются как периодическое издание под названием «Слово и текст: психолингвистический подход»), а также наличие ряда книг по результатам исследований на уровне кандидатских и докторских диссертаций (ссылки на них даются ниже в связи с обсуждаемыми вопросами).

Представляется важным привести краткую информацию о том, какие исследования по каждому из двух названных направлений наших экспериментальных исследований сделали определённый вклад в понимание и моделирование того, что лежит за словом у пользующегося языком индивида.

Исследования на уровне слова

Полная программа наших исследований на уровне слова включала изучение особенностей идентификации слов разной лексико-грамматической принадлежности и различных семантических и функциональных классов.

Так, Т. М. Рогожникова начала экспериментальное исследование с изучения специфики идентификации полисемантичных слов детьми разных возрастных групп, позднее провела его с взрослыми вплоть до преклонного возраста259. Далее под её руководством в г. Уфа выполнен ряд исследований особенностей идентификации слов дебильными детьми, одарёнными детьми, умственно отсталыми детьми и взрослыми, людьми разных психологических типов, престарелыми людьми и др.; результаты этих исследований обобщены в коллективной монографии260. В Твери под моим руководством исследованы особенности идентификации широкозначных слов261, крылатых слов262, прецедентных феноменов263, библеизмов264.

Параллельно с этим проверялась рабочая гипотеза, согласно которой любое слово идентифицируется как в определённой мере конкретное, образное, вызывающее те или иные эмоционально-оценочные переживания. Подтверждающие эту гипотезу экспериментальные данные были получены Е. Н. Колодкиной на материале русских существительных265, что, в частности, хорошо согласуется с разработанной Е. Ю. Мягковой психолингвистической концепцией эмоционального компонента значения слова266. Место предметного компонента в психологической структуре значения глагола рассмотрела Н. В. Соловьева267; специфика идентификации предметно-чувственного компонента значения слова при взаимодействие тела и разума человека показана в работе Е. В. Карасевой268.

Особую роль в ИС некоторого признака формы, значения слова и/или именуемого словом объекта первоначально рассмотрела Т. В. Шмелёва269 на материале опорных слов устойчивых адъективных сравнений английского языка; эта линия исследований была продолжена Н. В. Дмитриевой, экспериментально установившей роль признака в выборе эталона сравнения (на материале адъективных сравнений английского и русского языков)270. В. А. Соломаха271показала значимость признака как опоры при включении идентифицируемого слова в широкую сеть разнообразных лексикосемантических связей, в то время как Н. О. Швец272 продемонстрировала и научно обосновала роль идентифицируемого признака как инструмента выхода на образ мира, трактуемого как особый вид знания, которое упорядочивается у индивида именно благодаря признакам и признакам признаков слов и именуемых ими вещей.

Особенности идентификации случаев лексикограмматической персонификации рассмотрела С. В. Воскресенская273, в то время как в диссертации А. И. Бардовской274 прослежена специфика феномена синестезии с фокусированием на взаимодействии тела и разума при идентификации слова и/или именуемого словом объекта. Эта работа продолжается по линии исследования специфики идентификации синестетической метафоры275. Особую проблему в исследовании Е. И. Тарасовой составила идентификация концептуальной целостности значения лексической единицы при вербальной раздельнооформленности номинативного бинома276.

Большое внимание было также уделено глубинному уровню идентификации слов и специфике устанавливаемых на этом уровне связей между словами. И. Л. Медведева277 исследовала связи типа «и/или», увязывающие единицы ментального лексикона как по смысловой близости, так и в плане противопоставления по тем или иным параметрам. М. Е. Новичихина278 рассмотрела специфику психолингвистической трактовки противопоставления слов по их смыслу, в то время как С. В. Лебедева экспериментально исследовала трактовку близости значений слов с позиций носителя языка279, что в дальнейшем позволило ей построить цепочку «синонимы – симиляры – проксонимы»280, соответствующую дальнейшему углублению уровня установления смысловой связи и отходу от традиционной трактовки явления синонимии.

Выявление значимости отнесения к категории как одного из аспектов процесса ИС было предпринято В. Н. Маскадыня на материале русских существительных281. Специфику категоризации в ходе идентификации слов родного языка у детей (на разных возрастных срезах) под руководством Н. О. Золотовой исследовала М. С. Павлова282.

Ряд работ связан с обнаружением используемых в процессе ИС стратегий и опор на разнообразном материале. Стратегии идентификации существительных родного языка испытуемых экспериментально выявила С. И. Тогоева283, прилагательных – Т. Ю. Сазонова284, глаголов – Т. Г. Родионова285, прилагательных иностранного (английского) языка – И. С. Лачина286, иноязычных фразеологизмов – О. С. Шумилина287. Вопросы теории и технологии взаимодействия значения и смысла в процессе ИС с акцентированием роли смыслового поля слова, когнитивных операций и операциональных моделей рассмотрены Н. И. Кургановой288.

Особое внимание идентификации иноязычных слов, в том числе на незнакомом языке, уделила И. Л. Медведева289; под её руководством Е. А. Зайцева экспериментально исследовала степени освоенности слов носителями языка290, в то время как О. В. Иванова провела лонгитюдное изучение особенностей становления лексикона билингва как функциональной динамической системы291.

Моделирование процесса ИС по результатам своих экспериментов на материале иностранного и неизвестного языков с использованием изолированных слов и развёрнутых контекстов с участием взрослых и детей ныне предпринимает Э. В. Саркисова, фокусирующаяся на многоуровневом характере процесса ИС292. Важно подчеркнуть, что все проводимые нами изыскания предполагают применение ряда исследовательских процедур с варьированием условий оперирования словом.

Из числа научных изысканий, начатых ещё в 1980-е годы, важно также назвать работу Н. О. Золотовой, первоначально исследовавшей специфику единиц ядра лексикона носителя английского языка293, а далее разработавшей концепцию особой роли единиц ядра индивидуального лексикона как естественного метаязыка, обеспечивающего результативность процесса ИС294. Под её руководством Ю. В. Федурко295 рассмотрела идентификацию незнакомого слова как синергетический процесс.

Исследования на уровне текста

Процесс ИС рассматривается нами с ориентацией на его включённость в деятельность, связанную с пониманием сообщения или текста. Наряду с несколько искусственным вычленением этого базового этапа понимания текста при работе с изолированными словами, реализованы экспериментальные исследования, непосредственно связанные с тем или иным видом работы с текстом на родном или иностранном языке. Попутно замечу, что при идентификации изолированного слова носитель языка немедленно включает это слово в контекст своего предшествующего опыта (т.е. в свой личностный «внутренний контекст»); фактически это совпадает с идентификацией первого слова нового сообщения, восприятие которого не подготовлено ни ситуацией, ни предшествующим вербальным контекстом. Зависимость дальнейших действий индивида от возможного хода ИС, используемых при этом стратегий и опор, исследовалась по ряду направлений.

Так, рассмотрены: роль заголовка и ключевых слов в понимании художественного текста296, в понимании научного текста297. Зависимость направления деятельности переводчика от идентификации ключевых слов поэтического текста изучала Э. Е. Каминская298, показавшая взаимодействие смыслового поля слова и смыслового поля текста. Специфику идентификации пропущенных в диалоге слов в зависимости от характера воспринимаемой ситуации экспериментально исследовала Т. В. Михайлова299. Механизм разрешения неоднозначности в шутке бы в фокусе внимания И. Ф. Бревдо300, И. В. Воскресенский рассмотрел особенности разрешения неоднозначности на материале сказок, дипломатических текстов, деловой переписки301. Особенности понимания метафор, используемых в компьютерном интерфейсе, выявила О. В. Галкина302.

Моделирование процесса понимания художественного текста с учётом влияния идентифицируемых слов на динамику ядра и периферии семантического поля текста было предпринято Н. В. Рафиковой (Мохамед)303. Значимость идентифицированного через слово образа ситуации для понимания художественного текста выявлена С. А. Чугуновой304, рассмотревшей также особенности идентификации представлений о времени носителями различных языков и культур305. Когнитивно-синергетическое моделирование процесса понимания рекламного текста предпринято М. А. Чернышовой под руководством Н. О. Золотовой306.

Проблему роли выводного знания в ИС разрабатывает О. В. Голубева на уровне докторской диссертации307.

Роль ИС в различных ситуациях понимания и воспроизведения текста на иностранном языке исследовали И. Л. Медведева308, А. А. Поймёнова309], М. В. Соловьева310, М. А. Ищук311. Влияние продукта идентификации иноязычного слова на его дальнейшее воспроизведение при пересказе текста рассмотрела С. И. Корниевская312.

Каждая из упомянутых работ (как и не названные здесь исследования учеников моих учеников – моих «научных внуков») внесла свой вклад в решение общей задачи выявления специфики функционирования слова как достояния индивида со всеми вытекающими отсюда следствиями. Не имея возможности более подробно рассматривать здесь результаты таких научных изысканий, ограничусь ниже обобщением специфики применяемого нами научного подхода и некоторыми общими итогами сочетания работы над словом и текстом.

Интегративный подход к слову и тексту

Недоступность прямому наблюдению процессов идентификации слова и понимания текста приводит к тому, что анализ реальных процессов нередко подменяется абстрактным теоретизированием на базе хорошо устоявшихся («надёжных) постулатов, которые при разных подходах вытекают либо из трактовки языка как системы, либо из особенностей герменевтического круга, либо из каких-то ещё представлений, в принципе не допускающих возможности правоты оппонентов, хотя на самом деле речь в таких случаях может идти о разных вещах и в первую очередь – о различающемся видении обсуждаемых феноменов, поскольку теоретическая «предпрограмма» высвечивает в анализируемом именно то и только то, что она «разрешает» увидеть, и затеняет, игнорирует то, на что наложен запрет. На этом фоне всё более ощутимой становится необходимость разработки теории интегративного типа, способной дать объяснение базовым процессам ИС и понимания текста «наивным» читателем, в принципе обеспечивающим саму возможность разгадки реципиентом смысла слова и текста. Для решения такой задачи требуется комплексный подход, опирающийся на новейшие современные данные ряда наук о реальных механизмах переработки человеком воспринимаемой им информации, формирования образа мира, опоры на предшествующий опыт (в том числе на выводные знания) и т.д. с тем, чтобы разрабатываемые модели действий читателя с текстом отвечали сегодняшнему уровню развития научных представлений и могли служить базой для формулирования новых рабочих гипотез, экспериментальная проверка которых даст основания для следующего витка в развитии теории значения слова и понимания текста.

Поставленная задача никоим образом не умаляет заслуг исследователей, детально разработавших концепции уровней понимания текста, языковой личности, типологии текстов по разным параметрам и т.д. Речь здесь идёт лишь о том, что независимо от характера текста и личностных особенностей воспринимающего его реципиента допускается наличие некоторых универсальных основополагающих процессов и механизмов, посредством которых некоторая последовательность графем становится осмысленным текстом, переживаемым как понятый, без чего невозможны никакие действия с текстом, в том числе – профессиональные со стороны лингвистов, литературоведов и т.д. Это побуждает обратиться к естественной ситуации понимания текста читателем, не получившим специального образования, действия которого не направляются какой-либо системой теоретических координат(лингвистических, психологических и т.д.): он имеет определённый опыт чтения, позволивший ему сформировать те самые базовые механизмы, без которых процессы ИС и понимания текста в принципе невозможны.

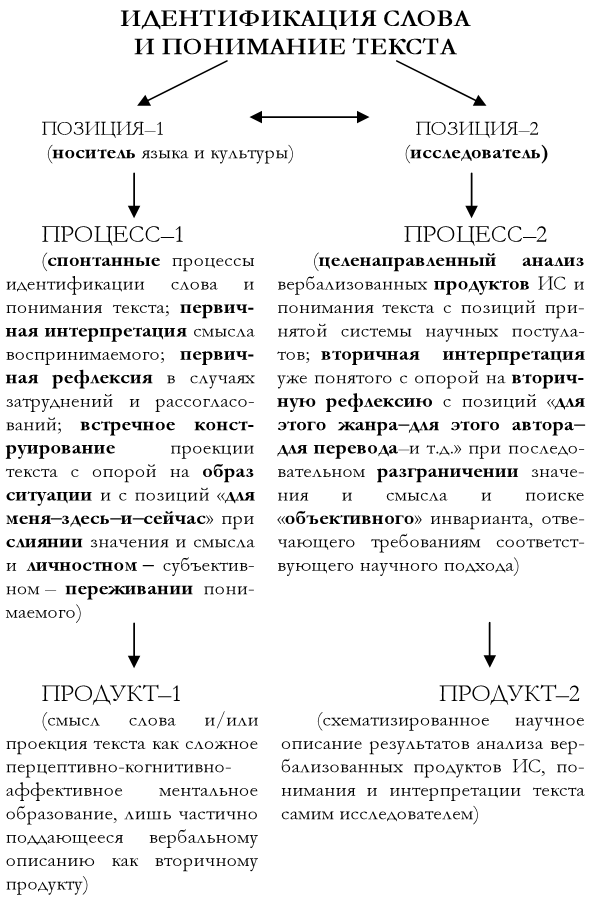

Сказанное делает принципиально важным чёткое разграничение двух позиций, с которых могут обсуждаться те или иные аспекты проблемы ИС и понимания текста (см. рис. 4.1).

Рис. 4.1. Два исследовательских подхода к ИС и пониманию текста

Первой, исходной и фундаментальной, является позиция носителя определённого языка и культуры, осуществляющего процессы ИС и понимания текста в естественных условиях и, возможно, даже не подозревающего о существовании научных споров о специфике этих процессов, анализируемых «со стороны». Во второй, производной от первой, позиции находится специалист-исследователь как носитель не только языка и культуры, но и определённой системы научных постулатов, нередко отстающих от современного уровня развития смежных наук и потому граничащих с научными предрассудками. Самое печальное – это то, что именно устаревшие и утрачивающие свою актуальность постулаты нередко оказываются наиболее ригидными и подаются их приверженцами как непреложная истина, жёстко устанавливающая рамки, за которые запрещается выходить.

С помощью рис. 4.1 сделана попытка показать фундаментальные различия между этими позициями в плане характера имеющих место процессов и получаемых продуктов. Так, носитель языка и культуры осуществляет спонтанные процессы понимания текста, формируя проекцию текста как ментальное (перцептивнокогнитивно-аффективное) образование, лишь частично поддающееся вербализации, с опорой на образ ситуации при личностном переживании понимаемого по принципу «для меня – здесь – и сейчас»; он осуществляет первичную интерпретацию воспринимаемого при слиянии значения и смысла, разграничение которых через первичную рефлексию может оказаться актуальным в случаях затруднений или рассогласований между ожидаемым и извлекаемым из текста. В отличие от этого исследователь, в русле определённого научного подхода целенаправленно анализирующий и интерпретирующий вербализованные продукты ИС и понимания текста, строит логичное и обоснованное вербальное описание того, что, по его мнению, делает носитель языка (при этом он ищет и видит то, и только то, что разрешает ему соответствующий научный подход). В таком случае имеет место вторичная интерпретация уже понятого с опорой на вторичную рефлексию с позиций «для этого жанра – для этого автора – для перевода (и т.д.)» при последовательном разграничении значения и смысла в ходе поиска «объективного» инварианта понимания текста, полностью отвечающего требованиям соответствующего научного подхода и квалифицирующего иные варианты как «неполные», «ущербные», «неверные».

Интегративный подход акцентирует внимание на ПОЗИЦИИ–1, признает ограниченность каждого взятого в отдельности подхода в рамках ПОЗИЦИИ–2, исходит из взаимодополнительности этих подходов, но не посредством их эклектического сочетания, а через учёт степени соответствия получаемых тем или иным подходом результатов особенностям спонтанных процессов понимания текста в естественных условиях.

Следует особо подчеркнуть, что обращение к позиции носителя языка, неизбежное при любом научном подходе, но обычно не находящееся в центре внимания, поскольку оно является первичным, базовым и потому не замечается как само собой разумеющееся, при интегративном подходе имплицирует трактовку ИС и понимания текста как спонтанных процессов активного и пристрастного субъекта соответствующей деятельности. Таким образом, в центре внимания оказывается именно понимающий субъект с вытекающими отсюда следствиями, а не абстрагированные от него и «дистиллированные» продукты логико-рационального теоретизирования о языке как самодостаточной системе единиц, подвергающихся анализу и классификации.

Обратим внимание на то, что особое внимание в наших исследованиях уделяется используемым носителями языка стратегиям и опорам, ведущим к правильному, неточному или ошибочному результату. Разработаны классификации стратегий ИС, формальных и семантических опор. Поскольку невозможно привести здесь результаты всех выполненных исследований (или хотя бы назвать темы диссертаций, защищённых всеми учениками моих учеников), ниже речь пойдёт только о двух стратегиях ИС, которые ранее не получили достаточно развёрнутого описания, хотя они заслуживают особого внимания. Это базовые стратегии идентификации слова «для себя» и включения во «внутренний» контекст. Они рассматриваются мною как базовые, поскольку являются обязательными для любых условий идентификации слова как такового.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК