2.2. Топы как смысловые инварианты высказываний

В работах В. А. Садиковой384 детально рассмотрены топы как инварианты высказываний и приведены примеры реализации определённого набора топов в научной и повседневной речи. В ходе защиты докторской диссертации Садиковой был задан вопрос: проводился ли эксперимент для проверки постулируемой диссертантом роли топов? Такая цель диссертантом не ставилась, но имеющиеся в настоящее время обширные корпусы сводных материалов разнообразных экспериментов с носителями многих языков и культур позволяют высказать определённые соображения по этому поводу.

Ниже кратко освещаются некоторые положения концепции топов, приводятся отдельные (отражающие реализацию топов) экспериментальные данные, предлагается трактовка роли топов в навигации по живому мультимодальному гипертексту – совокупному продукту переработки вербального и невербального, личностного и социального опыта познания мира и общения в различных естественных и социальных ситуациях (продукту и фундаменту процессов познания и коммуникации).

Теория топов, имеющая своим источником трактаты Аристотеля и диалоги Платона и хорошо согласующаяся с идеями А. Ф. Лосева, детально рассматривается в работах Садиковой и обсуждается там же с привлечением мнений многих отечественных и зарубежных мыслителей – философов, лингвистов, психологов. Ограничусь здесь лишь кратким перечнем базовых теоретических положений, которые дают представление о топике как учении о БАЗОВОМ ПРИНЦИПЕ, направляющем речемыслительную деятельность и общение и обеспечивающем саму возможность взаимопонимания даже при первоначальных межъязыковых/межкультурных контактах в процессе нахождения некоторой исходной (разделяемой коммуникантами) платформы для общения.

Положения, приводимые ниже в произвольном порядке, извлечены из разных публикаций Садиковой; нумерация пунктов используется для удобства их последующего обсуждения и не должна восприниматься как выстраивание этих положений по степени важности:

1. Топика – связующее звено между мыслью и речью385.

2. Наша речь целиком состоит из реализованных топов386.

3. Топы структурируют речь как общение387. 4. Топика представляет собой систему структурно-смысловых моделей, это типология инвариантов высказывания388.

5. Топика это система «вершинных» языковых категорий, формирующих ментальное пространство человеческого сознания и обеспечивающих взаимопонимание в процессе общения389.

6. Топику можно считать неформальной логикой говорящих390.

7. Топика это диалектика общения, изначально функционирующая бессознательно в мышлении и речи человека391.

8. Топика опирается на «доязыковые» способности, заложенные в самой человеческой природе, на основе которых формируется доязыковой опыт, а затем – осваивается язык392.

9. Сформированная до языка, топика действует и тогда, когда наше общение носит невербальный характер393.

10. Топы органично включает в себя как языковые, так и экстралингвистические параметры высказывания394.

11. Топика обеспечивает не только линейное продвижение мысли, но и объёмность высказывания, его глубину, потому что отражает связи между объектами395.

12. Топы не заданы исследователем, а функционируют в естественном языке/речи носителей языка396. 13.В спонтанной речи все топы функционируют как равноправные, их иерархичность появляется только в реальной ситуации общения; эта иерархия невероятно пластична и зависит от «здесь и сейчас»397. Обсуждение этих положений может касаться как сути, так и точности предлагаемых Садиковой формулировок. Например, полностью соглашаясь с Положениями 1–3, задающими «категориальное поле» рассматриваемой концепции, можно поставить под сомнение точность формулировок Положений 4 и 5, поскольку в первом случае топы – это прежде всего смысловые модели, именно смысл задаёт структуру высказывания. Думается, что топ вообще можно определить как смысловое отношение. Во втором случае (Положение 5) признание топов вершинными категориями вовсе не обязывает считать эти категории языковыми (мне они представляются ментальными категориями высочайшей степени обобщения, именно поэтому любой из топов реализуется в естественном общении бесконечным множеством способов вербальной манифестации). С таким уточнением, как мне представляется, согласуются Положения 6 и 7: неформальная логика говорящих как диалектика познания и общения функционирует на неосознаваемом уровне и в лучшем случае лишь частично поддаётся вербализации, если ситуация требуют наличия целенаправленной метаязыковой или метакогнитивной деятельности.

Полностью принимая Положения 8 и 9, хорошо согласующиеся с современными представлениями о том, что язык осваивается ребёнком на базе предварительно сформировавшегося доязыкового опыта, не могу пройти мимо формулировки Положения 10: по моим представлениям, топы не могут «органично включать в себя» ни языковые, ни экстралингвистические параметры высказывания, поскольку они являются изначально смысловыми образованиями (точнее – продуктами компрессии смысла), лишь направляющими актуализацию знания обоих типов для реализации задаваемого топом смыслового отношения. Положения 11–13 представляются мне вполне оправданными и хорошо вписывающимися в общий контекст теории топов.

Теперь можно рассмотреть вопросы реализации топов в экспериментальных материалах.

В книге [Садикова 2009: 99] приводятся следующе десять групп топов, которые представляется автору необходимыми и достаточными.

I. Род (1) и Вид (2), Определение (3).

II. Общее (4) и Частное (5).

III. Целое (6) и Части (7).

IV. Обстоятельства (8): места, времени, цели, условия и под.

V. Причина (9) и Следствие (10).

VI. Имя (11) и Символ (12).

VII. Свойства, признаки, качества (13).

VIII. Сравнение (14), Сопоставление (15), Противопоставление (16).

IX. Действие (17).

X. Пример (18), Свидетельство (19).

Согласно приведённому выше Положению 13, все эти топы функционируют как равноправные, их условная «иерархичность» видится только в определённой конкретной ситуации. Объединение топов в группы акцентирует то, что функционирование одного из составляющих такой группы «возможно потому, что в сознании общающихся имеется эта “пара” или этот “коррелят”»398 (точнее, наверное, говорить не «в сознании», а «в опыте общающихся», поскольку наличие подобной корреляции скорее всего учитывается на неосознаваемом уровне и получает «выход на табло сознания» только в случаях необходимости).

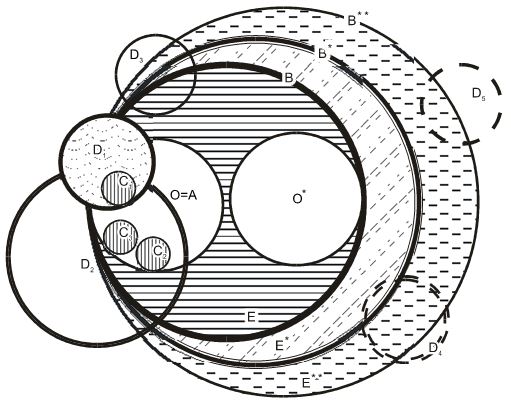

Обратимся теперь к «коллективному информанту», т.е. свободным ассоциативным реакциям, зафиксированным в результате обращения к значимому количеству носителей языка. В моей работе «Проблемы организации внутреннего лексикона человека»399 были прослежены прямые и многоступенчатые связи между опознаваемыми (идентифицируемыми) словами и записанными испытуемыми свободными ассоциативной реакцией. Так, по результатам анализа частотных ответов 1000 киргизов был построен рисунок, отображающий логическую структуру ассоциативного поля слова ЖЫЛКЫ (лошадь), см. рис. 4.3.

Рис. 4.3. Логическая структура ассоциативного поля

Не имея возможности подробно рассматривать здесь вербальную манифестацию прослеженных отношений средствами киргизского языка (это можно видеть в цитируемом источнике), беру на себя ответственность за утверждение, что хотя приведённый рисунок отображает только некоторые топы (в том числе (1), (2), (4), (5), (8) и др.), учёт всех реакций, в том числе единичных, включённых в публикацию материалов моего эксперимента с киргизами) позволяет проследить реализацию всех выделенных В. А. Садиковой топов, кроме (12). Более того, рисунок позволяет проследить многоступенчатость подведения под более общее понятие (B, B*, B**), возможность наличия ряда соотносимых / сопоставляемых членов поля (О, О*; С1, С2, С3), разнообразие реализованных обстоятельств разных видов (D1… D5) и противопоставлений (E, E*, E**). Иначе говоря, от уровня обобщения (подведения под суперординату) зависят особенности реализации тех или иных смысловых отношений. Однако рисунок не учитывает обнаруживаемого в материалах экспериментов с носителями любого языка эмоционально-оценочного переживания, которое так или иначе индексирует то, что лежит за воспринимаемым испытуемым словом.

Обратим внимание на то, что оценка может быть прямой (типа хороший, плохой) или косвенной – через посредство именования некоторого события, лица, качества и т.п., за которым в социуме закреплено положительное или отрицательное отношение (т.е. имеет место слияние языкового и энциклопедического знания. Примерами могут служить две группы реакций на слово ПРИВАТИЗАЦИЯ в моём эксперименте 2010– 2012 гг.: ПРИВАТИЗАЦИЯ – а) хорошо (+), ужас (–) и т.п.; б) афёра, обман, прихватизация, хапуга и т.п. (–).

Наличие свидетельств проявления эмоционально– оценочных переживаний в материалах экспериментов с носителями языка позволяет сделать вывод, что к девятнадцати топам, включённым в приведённый выше перечень, следует добавить хотя бы ещё один – Оценка (20).

Полученные от «коллективного информанта» экспериментальные материалы позволяют также обнаружить постоянную диалогичность, удостоверяющую, что именно понимается под идентифицируемым словом (см. выше Положение 3). Такое уточнение может реализоваться на разных уровнях обобщения и быть нейтральным или эмоционально-оценочно маркированным, см. некоторые реакции на слово КОММЕРСАНТ: человек, бизнесмен, предприниматель, делец, торгаш, спекулянт.

Возникает вопрос: можно ли обсуждать вопросы теории топов на материале экспериментов с изолированными словами? Выше уже говорилось, что для носителя языка проблемы изолированного слова не существует: идентификация слова представляет собой включение опознаваемого в контекст предшествующего вербального и невербального опыта человека; это прежде всего ответ «самому себе» на комплекс вопросов, которые описываются топами и разносторонне характеризуют сущность того, что именуется. Наиболее ярко это проявляется при рассмотрении «обратных» ассоциативных связей, показывающих, например, что слово «человек» выступает в качестве идентификатора огромного количества других слов. Такой «внутренний контекст» рассматривался выше с применением метафоры «живой мультимодальный гипертекст».

Читателю может быть интересным вернуться к приведённому выше рис. 4.1, где представлено смысловое поле слова НОЖНИЦЫ, для выявления совокупности топов, которые направляли не только прямые, но и многоступенчатые импликации в процессе включения этого слова в разнообразные внутренние контексты.

Необходимо также остановиться на роли топов в познании и общении.

Благодаря формирующейся в доязыковом опыте системе глубинных смысловых отношений, которые по мере овладения языком соотносятся с инвариантами высказываний, оказывается возможным установление межъязыковых/ межкультурных контактов, базирующихся на универсальных для жителей планеты Земля смысловых отношениях как инструментах познания мира. Однако смысловые отношения могут реализоваться с фокусированием на различающихся признаках и признаках признаков соотносимых в разных культурах сущностей, что может привести к непониманию или неверному пониманию, особенно при установлении первичных контактов, что требует включения проблемы топов в более широкий контекст исследования познавательных процессов при сложном взаимодействии комплекса внешних и внутренних факторов. Выше было дано обоснование правомерности трактовки совокупного хранилища продуктов переработки вербального и невербального опыта человека (эмоционально-оценочно маркированных языковых и энциклопедических знаний) как живого мультимодального гипертекста. Напомню, что метафора «живой мультимодальный гипертекст» используется вместо ранее фигурировавших в моих публикациях терминов «единая информационная база человека» и «индивидуальное знание». В любом случае имеется в виду, что речемыслительная деятельность человека протекает с опорой на его опыт адаптации к естественной и социальной среде; любой акт мышления, продуцирования или понимания речи возможен только с опорой на внутренний контекст – «выход» на образ мира, вне которого никакое понимание и/или взаимопонимание состояться не могут; такой «контекст» формируется при взаимодействии тела и разума человека как личности и как члена некоторого социума, что имплицирует наличие разделяемого знания, «распределённого» между носителями языка/культуры.

Концепция живого мультимодального гипертекста объясняет вхождение одного и того же элемента знания (в том числе – признака) во множество «схем» или «сценариев», доступ к которым может реализоваться по любому каналу – сенсорному, концептуальному, эмоциональному, вербальному. Именно это фундаментальное свойство единой информационной базы индивида обеспечивает мгновенную ориентировку в научной и повседневной деятельности человека, лежит в основе эвристического поиска, помогает в совершенствовании знаний об окружающем мире, направляет прогнозирование развития ситуации в процессах познания, продуцирования и понимания текста. Особую роль в «навигации» по этой сети связей несомненно играет система топов – базовых смысловых отношений, параллельно учитываемых на не– осознаваемом уровне и обеспечивающих благодаря этому целостность формируемых образов объектов со всеми их признаками, ситуациями, возможными следствиями и т.д. «Видимая» иерархия топов обманчива: мы фокусируемся на том смысловом отношении, которое актуально для нас в конкретный текущий момент, в то время как остальные топы учитываются на более «глубоких» уровнях осознаваемости/неосознаваемости, создавая имплицируемый фон для переживания именуемой сущности как известной со всеми её свойствами и отношениями. Актуализация топов происходит через то, что я называю глубинной предикацией («для себя»), которая не всегда отвечает системности и нормативности высказываний на поверхностном уровне (предназначенных «для других»), поскольку топ как продукт компрессии смысла – именно связующее звено между мыслью и речью.

Уточню, что мои представления о механизме глубинной предикации опираются на трактовку специфики замыкания динамических временных связей в умственной деятельности человека, предложенную в работе [Бойко 1976].

Взаимодействие принципа опоры на признаки и топов, через механизм глубинной предикации направляющих навигацию по мультимодальному гипертексту, можно, как мне представляется, считать одной из универсальных особенностей естественного семиозиса. Фокусирование на роли топов как «познавательных практик» отвечает тенденциям развития мировой науки о познавательных процессах человека.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК