2.3. Понятие гипертекста с позиций разных подходов

Понятие гипертекста фигурирует в разных областях науки и культуры и по-разному интерпретируется в тех или иных контекстах. Наиболее интересной для теории значения слова является трактовка гипертекста в информатике.

Современный человек, не мыслящий своей деятельности без новых информационных технологий, на каждом шагу сталкивается с электронным гипертекстом, благодаря которому удаётся быстро решать разнообразные научные и бытовые задачи. Однако многие пользователи электронными ресурсами не догадываются о том, что на самом деле разработчики технологии электронного гипертекста имитируют принципы работы мозга человека. Со ссылкой на работу Ванневара Буша «As We May Think»242 на это указывает В. Л. Эпштейн в классической работе «Введение в гипертекст и гипертекстовые системы»: гипертекстовая информационная модель основана на гипотезе о том, что переработка и генерация идей человеческим мозгом происходит ассоциативно243.

Неоднократно обращаясь к идее ассоциативной навигации по гипертексту, Эпштейн подчёркивает:

В.Л. Эпштейн

«Оперируя вербальными и невербальными представлениями, гипертекстовые (гипермедиа) системы позволяют выдавать пользователю («читателю») информацию в наиболее эффективной форме с учётом не только сущности информации, но и индивидуальных психофизиологических особенностей пользователя. Тем самым гипертекстовые системы впервые предлагают инструмент, способный поддерживать процессы ассоциативного мышления…»244.

«…гипертекстовая система, содержащая сеть узлов (фрагментов, модулей, фреймов) и заданные на них ассоциативные связи, порождает 3-хмерное информационное пространство, что создаёт информационную среду, адекватнуюглубинной структуре переработки идей человеческим мозгом»245

Итак, электронный гипертекст создавался, с одной стороны, как имитация принципов работы мозга, а с другой – как средство расширения возможностей интеллектуальной деятельности человека (обратим внимание на то, что Буш в своё время работал над проектом MEMEX – MEMory EXTension; это можно трактовать как параллельное расширение объёма информационной базы электронного устройства и памяти пользователя, получающего доступ к этой базе данных). При этом изначально учитывались такие факторы, как нелинейность мышления человека, избирательность путей поиска в памяти, неизбежность проявления личностных особенностей пользователей как субъектов познавательной деятельности и т.д.

Поиск в сети Интернет на русском и английском языках даёт большой перечень определений понятия «гипертекст», приводить их здесь представляется излишним. Более детальное ознакомление с научными исследованиями в области электронного гипертекста показывает, что по этой проблеме выполняются многие диссертационные работы, проводятся научные форумы разных уровней, публикуются монографии, сборники статей, материалы конференций и т.д.

Электронный гипертекст рассматривается с позиций разных подходов: лингвистического, педагогического, политологического, социологического, информационного и т.д.; лингвистические особенностей гипертекста, специфика его восприятия и/или усвоения, воздействие на реципиентов и т.п. исследуются на материале разных языков (в том числе русского, английского, немецкого)246.

Ознакомление с исследованиями по обсуждаемой проблеме обнаруживает возможность классификации признаков электронного гипертекста по ряду оснований (как сущностных, структурных, функциональных и т.д.). Назову только три признака гипертекста, которые будут далее обсуждаться (приведённый перечень остаётся открытым; порядок их перечисления является случайным и не предполагает ранжирования по степени важности):

1) наличие сетевой (нелинейной) структуры;

2) объединение разнокодовых элементов (текст, звук, видео);

3) доступ к элементам сети через индексацию.

Рассмотрим теперь особенности реализации перечисленных признаков в индивидуальном (живом) гипертексте как достоянии индивида – представителя вида и личности.

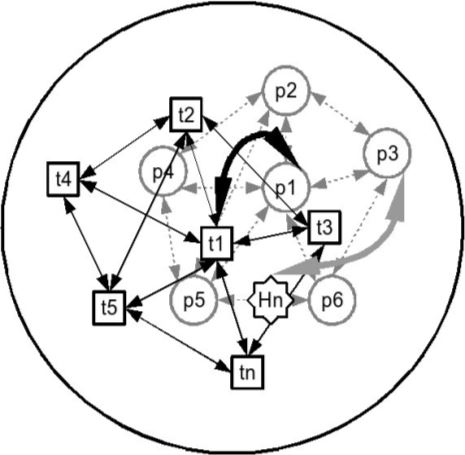

1. Используемое новыми информационными технологиями понятие «гипертекст» вторично по отношению к тому, что оно стремится имитировать, в то же время сетевая структура гипертекста как достояния индивида предопределена «архитектурой» головного мозга и принципами его функционирования. Специфика этой сети и актуализации связей между её «узлами» активно исследуется нейронаукой; структура и принципы функционирования такой сети моделируются разработчиками проблем искусственного интеллекта и новых информационных технологий, но при значительных успехах в названных научных областях пока что не имеется чётких ответов на многие вопросы. Как бы то ни было, сетевая (нелинейная) организация живого гипертекста не подлежит сомнению и может быть представленной с помощью схемы (см. рис. 3.5).

2. Объединение в единой сети разнокодовых элементов, типичное для поликодового (или гетерогенного) текста (обсуждение этих терминов см., например, в работах: [Ищук 2009; Сонин 2006]), в принципе совпадает для электронного и для индивидуального гипертекста, однако здесь также имеется своя специфика. Обратим внимание на то, что параллельно с непосредственно наблюдаемой разнокодовостью электронного гипертекста (сочетанием вербального текста со звуковыми и видео файлами) имеет место незаметная для пользователя информационными продуктами «работа» средств программирования процессов, обеспечивающих навигацию по электронному гипертексту. Для живого гипертекста как единой информационной базы индивида, трактуемой с позиций концепции Н. И. Жинкина в качестве системы кодов и кодовых переходов, характерны свои, индивидуальные, «языки программирования», продукты применения которых (как конечные, так и промежуточные) могут прослеживаться через их «выход» на табло сознания в различных естественных и экспериментально создаваемых ситуациях, что делает возможным выявление типовых стратегий и опор при идентификации слов в ходе восприятии текста или их поиска в процессах речемыслительной деятельности и общения, а также обнаружение ведущих принципов «работы» живого мультимодального гипертекста как самоорганизующейся функциональной динамической системы.

3. Наличие связей между узлами сети составляет фундаментальное свойство электронного гипертекста, а обеспечение быстрого доступа к нужным для пользователя узлам достигается через применение специальных средств индексации (informational tags), отвечающих принципам логико-рациональной классификации знаний о мире. Мгновенный доступ человека к его единой информационной базе – условие успешности адаптации к условиям среды, что способствовало формированию механизмов установления и активации связей по множеству параметров, лишь отчасти учитываемых разработчиками современных информационных технологий. Особую роль в функционировании живого поликодового (мультимодального) гипертекста играет установление связей по линиям вербальных и невербальных (перецептивных, когнитивных, эмоциональнооценочных) признаков и признаков признаков, учитываемых на разных уровнях осознаваемости, что описывается разработанной мною спиралевидной моделью идентификации слова и понимания текста (см. ниже).

Рис. 3.5. Сетевая структура гипертекста

Именно включение в специфический внутренний контекст как взаимодействие своеобразных средств глубинной «индексации» по множеству разнокодовых признаков и межкодовых связей обеспечивает переживание понятности воспринимаемого сообщения/текста благодаря «высвечиванию» в индивидуальном образе мира некоторой ситуации с широким фоном выводных знаний и оценок. При этом роль «пускового момента» для такой индексации играет слово в его социально принятом значении, а обращённая к индивиду ипостась двойной жизни значений реализуется через внутренний контекст.

Рассмотренные представления о специфике индивидуального мультимодального гипертекста хорошо согласуются с современными концепциями общей архитектуры мозга и особенностей его функционирования247 и с новыми подходами к разработке теории значения слова248.

Роль признаков в идентификации слов, восприятии и понимании текста, организации лексикона человека и упорядочения знаний о мире и т.д. подтверждается результатами экспериментальных исследований249. Важность предметно-чувственных основ того, что лежит за словом у пользующегося им индивида и выступает как синергетическое взаимодействие продуктов переработки перцептивного, когнитивного и эмоционально-оценочного опыта, наглядно показана, например, в исследованиях:250. Недостаточность включения в электронную гиперсеть сведений о слове, обеспечиваемых только словарными дефинициями, продемонстрировано в исследовании251.

«Everything is deeply intertwingled» – такую базовую характеристику дал гипертексту создатель этого термина Теодор Нельсон252, которому принадлежит также наиболее общее определение гипертекста как широчайшего количества содержательной информации, увязываемой огромным количеством пересекающихся связей (an enormous amount of information content connected by an enormous number of hypertext links). Эти характеристики являются базовыми и для живого мультимодального гипертекста, который: – является открытой функциональной динамической системой; – связывает мультимодальные продукты переработки вербального и невербального опыта познания и общения; – имеет сетевую структуру с бесчисленными взаимно пересекающимися связями; – характеризуется множеством различных отношений, представляемых в многомерном пространстве; – не имеет ни начала, ни конца; – допускает достижение результата поиска разными путями; – характеризуется формированием расплывчатых множеств с нечёткими границами и т.д.

Обратим внимание на серьезное различие между исследованиями электронного гипертекста и предлагаемым в этой книге подходом: в перовом случае фактически взаимодействуют две научные метафоры – «компьютерная» и «мозговая», в то время как во втором случае реализуется взаимодействие «мозговой» метафоры и метафоры «живое знание», что приводит к различающимся результатам (ср.: информационная технологии vs трактовка гипертекста как познавательной универсалии), что показано на схеме (см. рис. 3.6). Фактически мы снова встречаемся со случаем омонимии терминов.

Рис. 3.6. Различия между электронным и «живым» гипертекстом

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК