XVIII ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

Под заглавием «Человек политический между ratio и ответами на стимулы (К исчислению когнитивных типов принятия решений)» статья увидела свет в № 5 журнала «Полис» («Политические исследования») за 1995 год. – Прим. ред.

Макс Вебер – и несть ему конца

В ряд ли кто-нибудь станет спорить о том, что политическая история, как и вся человеческая история, представляет совокупность решений, принимаемых людьми, и тех, часто неожиданных, эффектов, которые создаются взаимоналожениями этих решений. А потому покажется трюизмом усмотрение в человеческом решении атома истории – и атома политики. Однако эта атомистическая метафора обретает менее тривиальный смысл, если учесть, что в рамках современной политологии решения людей выглядят чем-то вроде атомов Демокрита, разнящихся внешней формой, предметной и ситуативной отнесенностью, своими историческими конфигурациями, но при этом мельтешащем разнообразии не обнаруживающих той внутренней структурной вариативности, без которой немыслима типология этих атомов, подобная таблице Менделеева.

Между тем каждый из нас интуитивно притязает на имманентную типологию человеческих решений и поступков, во всяком случае тогда, когда те или иные из них мы расцениваем как «рациональные» или «иррациональные». Но наша речь в таких случаях – своего рода «умная собака», которая, нечто понимая, не умеет выразить. Ибо в каждом отдельном случае мы не можем указать, какова именно мера рациональности обсуждаемых акций или качественная специфика их иррациональности.

Мне могут возразить, отослав к знаменитой классификации типов сознательного социального действия по М. Веберу [Вебер 1990: 628–630], которая именно в своем упоре на сознательность такого действия оказывается вместе и типологией выражающихся в нем человеческих решений. Однако можно ли утверждать, что разделение действий-решений по их отнесенности к цели, ценности, традиции или аффекту представляет имманентно-структурную типологию? Во всяком случае из формулировок Вебера это неочевидно: если действие аффективное отличается от целерационального, поскольку одно порождено аффектом, а другое – стремлением к цели, это различение легче всего мыслить как классификацию действий-решений по особенностям внешней, житейской и психологической рамки, в которой они получают место. Но так их классифицировать – это и значит подходить к атомам истории по-демокритовски, а не по-менделеевски, говорить о внешних их образах, а не о структурных свойствах.

Если же эффективность, традиционность, целерациональность и ориентация на ценность суть проявления различий во внутренней структуре сознательных действий (действий-решений), тогда типологизатору следовало бы показать, какова в общем виде эта структура человеческого действия-решения, что в ней составляет инвариантную основу, позволяющую сопоставлять действия-решения разных типов, и каковы те модификации структуры, которыми создаются эти типы. С данной точки зрения классификация Вебера уязвима именно потому, что, приняв сознательное действие (материализованное решение) за исходное и центральное понятие своей теории, он тем не менее предпослал своей типологии действий-решений понятия «ценности», «цели», «аффективности», «традиционности», как будто бы самоочевидные, более прозрачные, чем само действие, вместо того, чтобы их самих определять или через позиции в инвариантной структуре действия-решения, или через модификации этой структуры. Другими словами, вопрос о возможности перевода классификации Вебера в имманентную типологию человеческих решений, их структурных вариантов остается открытым.

Ценность же этой классификации в том, что она представляет наиболее значительный опыт изучения социальных действий, исходящий из характера воплощенных в них решений. Многие из последователей Вебера, начиная с Т. Парсонса, претендуя на построение теории социального действия, на деле занялись структурами социальной деятельности. Они подменили предмет изучения таким образом, что вопрос типологии решений перестал быть релевантным. Ибо в чем заключается различие между моделированием социального действия и социальной деятельности? Да в том, что если социальное действие есть любое «действие, которое, по предполагаемому действующим лицом… смыслу соотносится с действием других людей» [Вебер 1990: 603], то социальная деятельность – это не что иное, как преломление в практике людей ритмов и норм самовоспроизводства социума, функционирования его подсистем. Именно таков объект моделирования Парсонса и последующих функционалистов. Сюда же относятся и схемы деятельности, разрабатывавшиеся в России Г П. Щедровицким [Щедровицкий 1995: 244], – например, схема, включающая в себя такие категории, как «цель», «задача», «исходный материал», «метод», «процедура» и «продукт». Она выражает функционирование материального производства и «нормальной» (по Т. Куну) науки, но точно так же приложима к описанию ритмики социально-интегративных и политических институтов.

Критерий социального действия – его сознательный смысл, критерий социальной деятельности – функциональность. Не всякая социальная деятельность представима как сознательное действие – воплощение индивидуального смысла, и не всякое проникнутое смыслом действие вписывается в нормы социальной деятельности. В определенных условиях оправданно даже говорить о социальной деятельности киллера-профессионала, но выглядело бы пародией сведение к схемам деятельности таких «действий, по смыслу соотносящихся с действиями других людей», как убийство из мести или самоубийство из протеста. Переписывание бумаг гоголевским Акакием Акакиевичем, отвечающее всем критериям социальной деятельности, менее всего представляло собой выражение осознанного смысла, и напротив, влияние Г. Распутина на политику Российской империи осуществлялось в осмысленных действиях, никакой «нормальной» социальной деятельностью не охватывавшихся. Через социальную деятельность нам раскрываются нормы и структуры социума, через социальное же действие – структуры смысла, присущие стоящей за этим действием человеческой ментальности.

Даже категории, которые, казалось бы, общи деятельности и действию, в каждом из этих планов практики предстают по-разному Так, с точки зрения теории деятельности, категория «проблем» может быть принята за одну из исходных: когда перед учреждением или конкретным функционером поставлена новая проблема, тем самым запускается новый цикл деятельности, означая, что социум продолжает существовать и воспроизводиться. Такую трактовку «проблем» мы и видим на одной из схем Щедровицкого [Щедровицкий 1995: 246]. При моделировании же действия-решения главный вопрос состоит в том, как перед субъектом решения возникло то, что он счел за «проблему». И ответ на этот вопрос приводит к толкованию «проблемы» прежде всего через интерес субъекта, в свою очередь «взывающий» к концептуальной расшифровке в понятиях ценностей субъекта и его же мировидения: идет деконструкция «проблем», отрицание за ними самостоятельной онтологии.

Моделирование определенного акта в ключе стандартов деятельности, допускающей данное решение как одно из возможных, требует совершенно иной исследовательской фокусировки, нежели разбор того же акта с точки зрения скрытых за ним смысловых процессов. Различие между анализом, сводящим историю к корпускулам действий-решений, и трактовкой той же истории в категориях эволюционирующих схем деятельности не менее радикально, чем в физике дополнительность корпускулярной и волновой моделей вещества. Именно то, что классификация Вебера оперирует с социальным действием в самом точном смысле слова – не с функционированием системы, а с материализованным в поступке человеческим решением, и только с ним, – делает возможным при изучении действия-решения диалог с классиком помимо ссылающихся на него же исследователей социальной деятельности и независимо от них.

Для политолога эта проблематика имеет особую значимость. Как известно, образцовое воплощение целерациональности Вебер усматривал в экономической практике с ее принципом «веса и меры». Он утверждал, что «поведение, в котором какую-то роль играют также традиции, аффекты и заблуждения, воздействие внеэкономических целей и соображений», лучше всего может быть осмыслено через меру приближенности к эталону «идеальной и чисто экономической целерациональности» [Вебер 1990: 623], хотя сам и не указал никаких способов определения этой меры. Политология в своей сфере (где, в отличие от экономики, даже самые блестящие результаты далеко не всегда количественно выразимы) имеет дело с решениями, в принятии которых роль «традиций, аффектов и заблуждений» исключительно велика. Можно сказать, что политика – область многообразных отклонений от экономического целерационального эталона, однако отклонений, отнюдь не отменяющих идеала эффективного целедостижения. Последнее составляет наивысшую славу политика. Но парадокс политики заключается в том, что в ней много примеров достижения весьма значительных и даже долгосрочных результатов людьми, эксплуатировавшими либо свои, либо сразу и свои и чужие «традиции, аффекты и заблуждения». Здесь мы естественно сталкиваемся со значительно большим плюрализмом «техник» принятия решений, нежели в экономике, производящей естественный отбор на целерациональность. Поэтому политология, как, может быть, ни одна другая отрасль гуманитарных исследований, способна выиграть от имманентной типологии решений, обретя в ней инструмент для исследования форм рациональности и иррациональности политического поведения.

Я думаю, в создании такой типологии должны раскрыться возможности дисциплины о системах, оперирующих со знаниями, – так называемый когитологии. Начав складываться в 70-х годах как прикладная околокомпьютерная дисциплина, когитология быстро обнаружила редкостную способность к экспансии в различные гуманитарные сферы. В частности, она уже застолбила за собою моделирование разных аспектов политической ментальности и глубинный анализ политических текстов как излюбленные поля обкатки своих методик [см.: Язык и моделирование социального взаимодействия 1987; Когнитивные исследования за рубежом 1990 и др.].

Когнитивная модель целерациональности

В конце 80-х и начале 90-х годов я в соавторстве с В. М. Сергеевым опубликовал серию работ, обосновывавших наличие универсальной когнитивной схемы принятия решений человеком [Сергеев, Цымбурский 1987, 1989, 1990, 1991]. Именно когнитивной – то есть порождающей решения в результате операций над различными видами знаний.

Обосновывая нашу концепцию, мы преподносили ее как достигнутый синтез трех известных подходов к процессу сознательного принятия решений. Один из этих подходов мы находили именно в традиции классического структурнофункционального анализа, идущей от М. Вебера к Т. Парсонсу и неофункционалистам. В этой традиции базисными компонентами любого социального действия считаются субъект, ситуация (состояние мира), в которой он действует, и его ориентация. Мы с соавтором настаивали на архетипической когнитивной универсальности этой триады как различающей представления человека о мире, окружающем его, о собственном его теле, включенном в этот мир и находящем продолжение в разных орудиях и инструментах, и, наконец, о своем сознании, предъявляющем требования и к миру, и к самому человеку, указывая, чего следует добиваться и чего надо избегать. Так компоненты функционалистской триады, в том числе такие, как субъект и ситуация, утрачивают свою онтологичность, перестают быть внешней рамкой действия, но непосредственно включаются в само сознательное действие-решение, выступая его когнитивными компонентами. Понятно, что при этом для нас оказывалось неприемлемым веберовское различение действия целерационального от ценностно рационального через подчиненность первого принципу «полезности» – ибо «полезность» мы рассматривали лишь как ценность в ряду иных ценностей.

Вторым подходом к принятию решений, включенным в наш синтез, была используемая в психологии и в теории международных отношений концепция двух шкал – шкалы интересов и шкалы возможностей [Singer 1979; Линдсей, Норман 1974]. На одной шкале любое состояние мира и любой выбор человека или государства оцениваются по мере пользы или вреда, которые могли бы проистекать для субъекта, в зависимости от того, насколько то или иное стечение обстоятельств или поворот событий были бы в его интересах. На другой шкале все эти варианты оцениваются по их вероятности или правдоподобию. В результате указанная концепция сопоставляет меру заинтересованности или незаинтересованности субъекта в наступлении некоего положения вещей не только с его пониманием «объективной» динамики миропорядка, но с его представлением о мере своей возможности повлиять на мир. Как мы демонстрировали на материале военной политики и военной стратегии Нового времени, в конфликтных условиях возможности каждой из противоборствующих сторон усредненно определяются соотношением наличных ресурсов борьбы с теми потерями, которые эта сторона может понести в краткосрочной перспективе, преследуя интерес того или иного масштаба и свойства.

И наконец, третьим учтенным нами аспектом принятия решений стал общепринятый в системном анализе и получивший особую популярность благодаря практике «РЭНД корпорейшн» принцип разработки сценариев, преобразующих предварительно намеченные цели в принимаемые к исполнению конкретные задачи. Сознавая, что этот метод должен обрести в нашем синтезе свое место, мы подчеркивали заключенную в нем серьезную опасность фетишизации целей, связанную с отсутствием в его рамках реального аппарата критики самих целей и их ревизии. Отмеченную опасность вполне раскрыла война во Вьетнаме, когда именно рэндовские приемы были положены в основу стратегического планирования.

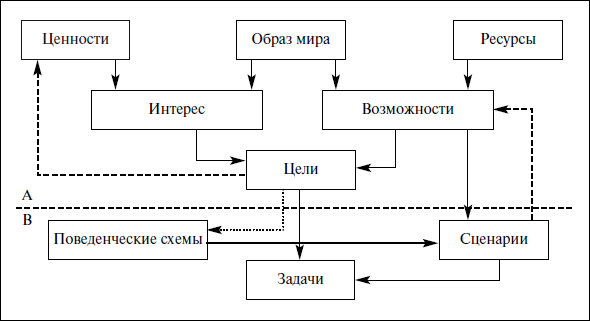

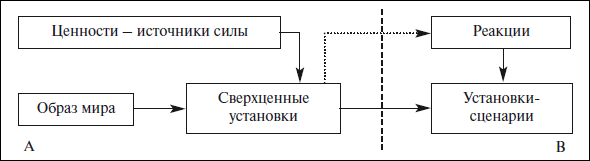

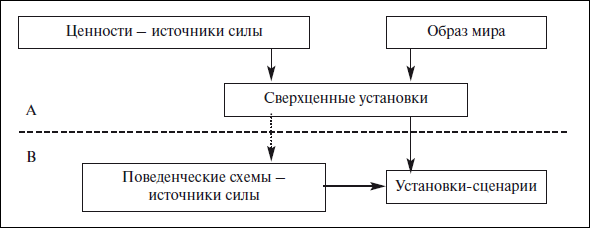

Отталкиваясь от этих посылок, мы предложили модель принятия решений (схема 1), отличающуюся следующими чертами. Во-первых, для нее характерны различение целеполагающей и целеобслуживающей, высшей и низшей ступеней принятия решений (на схеме они обозначены буквами А и В). Во-вторых, в процессе вывода (порождения) решений задействованы четыре блока, содержащих четыре типа информации: это блоки «ценностей», «образа мира», «оценки собственных ресурсов», а также включающийся лишь на целеобслуживающей ступени блок «поведенческих схем», находящихся в репертуаре субъекта.

На высшей ступени А совершается выработка цели. Идет она в два этапа. Вначале на основе «ценностей» и «образа мира» формируется промежуточный блок «интересов», то есть тех состояний мира, при которых могли бы реализоваться некоторые ценности субъекта. Параллельно на основе «образа мира» и «оценки ресурсов» складывается столь же промежуточный блок обобщенных представлений субъекта о своих «возможностях». Эти блоки промежуточны, ибо образуют, вместе взятые, подготовительную ступень к формированию на их базе ключевого в нашей схеме блока «целей», иначе говоря, тех интересов субъекта, которые по наличному состоянию его возможностей полагаются принципиально реализуемыми.

Схема 1. Максимально дифференцированная модель принятия решений (целерациональное действие, по М. Веберу)

Вслед за тем из блока «целей» подается активизирующий сигнал на блок «поведенческих схем» (этот сигнал представлен на схеме 1 пунктирной стрелкой), и принятие решений переходит на целеобслуживающую ступень. Теперь через соизмерение присутствующих в сознании субъекта поведенческих схем с его пониманием своих возможностей складываются потенциальные сценарии, которые могли бы служить поставленной цели. И, наконец, когда цель снабжена сценарием ее достижения, она становится практической задачей. Решение принято.

Такой была наша модель в огрубленном виде. Ее существенно обогащало допущение обратных связей, возможностей влияния нижестоящих блоков на блоки вышестоящие, более фундаментальные. На схеме 1 это влияние представлено штриховыми линиями. Важнейшими из обратных связей являются связи «цели – ценности» и «сценарии – возможности». Первая обратная связь должна была включаться, когда состояние возможностей субъекта в его глазах резко изменялось, в результате чего либо какие-то из привычных целей оказывались явно недостижимыми, либо наоборот, возникало впечатление, что цели, коими субъект привык руководствоваться, покрывают лишь малую часть диапазона новообретенных возможностей. Тогда по запросу из блока «целей» система «ценностей» могла быть перестроена так, чтобы продуцировать интересы, отвечающие новому состоянию возможностей. Тут допускалась такая вспомогательная операция, как дополнительный запрос из блока «ценностей» в блок «образ мира» насчет тех ценностных иерархий, которыми обладают в настоящем или отличались в прошлом субъекты с подобными возможностями. В качестве примера мы опять же рассматривали военно-политическую и стратегическую динамику XIX–XX веков, когда превалирование мобилизационных возможностей борющихся сил над их потенциалами уничтожения оборачивалось неизменной ставкой на войну до «полной и большой победы», с капитуляцией противника. Напротив, явный перевес средств уничтожения над возможностями мобилизации и в XVIII и во второй половине XX века влечет за собой утверждение типа «войны с ограниченными целями».

Другая обратная связь, допускаемая нашей моделью, связь «сценарии – возможности», включалась, когда на целеполагающей ступени состояние блока «возможностей» оказывалось неопределенным из-за нестабильности образа мира, так что выработка целей рисковала «зависнуть». В таких условиях базисные возможности субъекта в мире начинали бы определяться вероятностью реализации некоторых известных сценариев по принципу «пан или пропал». Такие сценарии устанавливают контроль над блоком «возможностей» субъекта, а далее и над его целями: он принимает к исполнению такие из своих интересов, которые позволили бы ему действовать в существующих обстоятельствах исходя из предположения, что сценарий, на который сделана ставка, осуществится. Наработанные поведенческие схемы, усиленные памятью о сценариях, реализованных кем-либо в прошлом, тянут субъекта за собой, начиная во многом господствовать и над его целеполаганием, и над целеобслуживанием. Так возник ленинский план Октябрьского переворота, проникнутый идеей «сегодня – рано, а послезавтра – поздно». Так продуцировался план войны в Европе А. фон Шлиффена, гарантировавший Германии победу на обоих, западном и восточном, военных театрах – но исключительно в случае скрупулезно точного, по дням, соблюдения графика наступления германских войск против Франции, пока Россия не успела отмобилизоваться. Кроме этих обратных связей модель допускала ряд связей чисто информационных – перенос сведений из одного блока в другой, например, как уже указывалось, из «образа мира» в блок «ценностей». Или, скажем, когда устойчивые, прочно закрепившиеся интересы субъекта переписывались в блок «образ мира» как его неотъемлемая часть.

Благодаря допущению таких связей, не обозначенных на схеме 1, мы сняли немало важных критических замечаний в адрес нашей модели. Так, кое-кто из критиков оспаривал само распределение знаний, задействованных в принятии решений, по четырем базисным блокам – исповедуя принцип «все во всем». Разве при оценке наших возможностей нам не приходится считаться с тем ущербом, который могут понести объекты и существа, высокоценные для нас? Как согласуется наша модель с тем, что наша оценка собственных возможностей столь часто включает сугубо ценностный компонент? Информационная связь между «интересами» и «образом мира» позволяла, думается, ответить оппонентам: благодаря ей ценностные мотивы проникали в картину мира и из нее переносились в порождаемый с ее участием блок «возможностей». Так сведения о содержании одного блока, передаваясь в другой, обретали новые функции в порождении решений.

В работах, посвященных этой модели, мы подчеркивали ее якобы сугубо дескриптивный характер, чуждость любым нормативным претензиям, доказывали ее способность интерпретировать любое человеческое решение, в том числе и в политической сфере, через порождающую процедуру, которая выводила бы это решение через предусмотренные промежуточные стадии из информации четырех базисных блоков. Демонстрировалось, что лица, принимающие решение от имени некой представляемой ими системы, неизменно облекают такое решение – по крайней мере декларативно – в категории, приписывающие системе (стране, международному учреждению, внутригосударственному институту, партии и т. д.) некоторые ценности, образ мира, оценки ресурсов и поведенческие схемы. Иначе говоря, такие лица имитируют активность системы, как если бы она была субъектом принятия решения. По этому поводу мы писали: «В любом случае решения людей в истории не только являются результатами описанных когнитивных операций, но и неизбежно имеют вид таких результатов, независимо от того, совпадают ли реальность и видимость. Подобные решения просто не могут восприниматься и подаваться иначе, без апелляций к тому, чего мы хотим, что происходит в мире, чем мы в нем располагаем и как мы привыкли поступать» [Сергеев, Цымбурский 1991: 234]. Отсюда уверенность, звучащая в большинстве наших с Сергеевым публикаций на эту тему, в универсальной антропологической значимости выведенной схемы. Мы предполагали тогда, что она, одинаково реализуясь во всех решениях, принимаемых людьми, если и способна служить основанием для типологии человеческих ментальностей, то исключительно в плане особенностей внутренней организации тех или иных выделяемых нами базисных когнитивных блоков: люди разнятся иерархиями ценностей, картинами мира, репертуарами поведенческих схем, а также тем, что они готовы себе засчитывать в ресурс.

В то же время некоторые из наших оппонентов настойчиво указывали нам на избыточность, «нерентабельную» громоздкость, которую обнаруживала наша схема при попытках использовать ее для моделирования решений, принимаемых «человеком толпы» – например, толпы на политическом митинге. Такой же «излишней роскошью» она могла казаться исследователям, работавшим с разными формами жестко идеологизированного мышления, проникнутого устойчивыми, ценностно нагруженными клише и ассоциативными схемами, срабатывающими стремительно и часто вполне «иррационально». Отвечая на подобную критику, мы писали в 1989 году: «Наиболее известная альтернатива предложенной модели – принятие решений по схеме “стимул – ответ”, несмотря на многочисленные квазибихевиористские формы поведения в человеческом сообществе, устойчиво трактуется человеческой культурой в гротескных, часто монструозных тонах. Примеров более чем достаточно, начиная с побасенок о “медвежьей услуге” и кончая оруэлловским ужасом перед культурой, предполагающей мгновенную рефлекторную реакцию ее носителей на любой идеологический раздражитель. Решение, основанное на схеме вывода “стимул – рефлекс”, нормально интерпретируется человеческим разумом как решение нечеловеческое» [Сергеев, Цымбурский 1989: 148 сл.].

Сейчас, к середине 90-х, автору данной статьи видна вся непродуктивность подобной позиции глухой обороны. С такой позиции нельзя ни оспорить, ни объяснить того обстоятельства, что человеческий разум с его претензиями так легко склоняется к «квазибихевиористскому» реагированию на мир, что многие его реакции поддаются компьютерному моделированию при посредстве предпосылок, значительно более простых, нежели предложенный нами порождающий аппарат Надо подчеркнуть, очень часто речь при этом должна идти о моделях, не вполне – или лишь с очень серьезными упрощениями – укладывающихся и в формулу «стимул – ответ». Кроме того, приходится признать, что, давая вполне операциональную интерпретацию целому ряду категорий, в которых психологи представляют принятие решений человеком (таковы категории «ценностей», «интересов», «целей» и т. д.), наша схема совершенно игнорировала другие термины того же ряда: например, с ее помощью никак нельзя было объяснить такую категорию, как «установки». Наконец, выдвигая в фокус процедуры принятия решений блок «целей», наша модель из всей тетрады форм социального действия М. Вебера отражала лишь действие целерациональное и практически ничего не давала для понимания трех других форм.

Преимущество предложенной нами модели я продолжаю усматривать в том, что ценности и цели трактуются ею не как ориентиры действия, внешние по отношению к нему, но как компоненты самого действия-решения, всецело характеризуемые через позицию в его структуре. Вместе с тем на ряд вопросов она не отвечает Как отличить действие целерациональное от ценностно ориентированного, если полагать, будто в процессе принятия любого решения ценности неизбежно должны пройти преобразование в интересы, а затем – в цели? Разнятся ли эти два типа действий-решений чем-либо помимо предполагавшейся Вебером ориентации действий целерациональных на высшую ценность «полезности»? А если не разнятся, то как можно объяснить слишком хорошо известный из истории феномен иррациональной одержимости «полезностью», явно обусловленный структурой поведения, а не выбором предпочитаемой ценности?

Сейчас я полагаю, что в диапазоне форм принятия решений человеком схема «стимул – ответ» (поскольку речь идет именно о принятии решения, а не о бессознательном следовании поведенческим стандартам и не о рефлекторном отклике на физический раздражитель) представляет полюс аффективной акции, противоположный варианту, моделируемому схемой 1. Последняя, с ее дифференцированностью друг от друга универсальных когнитивных блоков, выступает как бы предельным воплощением человеческого ratio, обособляющего ценности от образа мира, поведенческих схем и ресурсов (понятно, речь здесь идет о рациональности чисто формальной, не предуказывающей ни характера ценностей, ни особенностей образа мира, которые могут быть весьма специфичными). И все-таки в нынешней статье я хотел бы вступиться «за честь и достоинство» этой максимально развернутой и в своей «громоздкости» иногда кажущейся как бы «не от мира сего» когнитивной схемы принятия решений, показав, что именно она обладает правом рассматриваться как базисный инвариант всех более простых схем. Все они могут быть из нее получены при посредстве разных упрощающих трансформаций. Но возникающие при этом типы принятия решений, реально представленные в истории, взаимопереводимы, соизмеримы друг с другом лишь на фоне предельно развернутого инварианта как основания для их сравнения.

Тем самым мы парадоксально возвращаемся к мысли Вебера о возможности охарактеризовать «нерациональные» типы принятия решений через отличия от эталона рациональности, понимая при этом «отличия» в смысле прилагаемых к данному эталону трансформационных процедур.

Я утверждаю, что все более простые типы принятия решений – и ценностно ориентированные, и аффективные, и «традиционные» – можно вывести из схемы 1 склеиванием отдельных ее блоков между собой. Причем таким склеиванием, когда бы происходило поглощение одних блоков другими, так что «ценности», или «образ мира», или «поведенческие схемы» принимали бы на себя в процессе принятия решений функции иных когнитивных образований, скажем, «ценности» начинали бы работать за «образ мира» и прочее. Применяя к частям схемы 1 подобные склеивающие процедуры, мы порождаем (конструируем) значительное число простых схем, которые при некоторой толике воображения можно представить в образах модельных персонажей вроде «характеров» Феофраста или Лабрюйера. При дальнейшем чтении статьи не следует забывать, что каждый такой персонаж – это всего лишь некоторый способ принятия решений людьми, и прежде всего политиками. Я полагаю, что число и набор таких персонажей, присутствующих в индивидуальном мен талитете человека, может значительно различаться, варьируя от одного индивида к другому.

Исчисление иррациональных стратегий

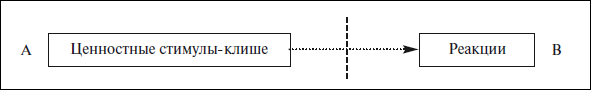

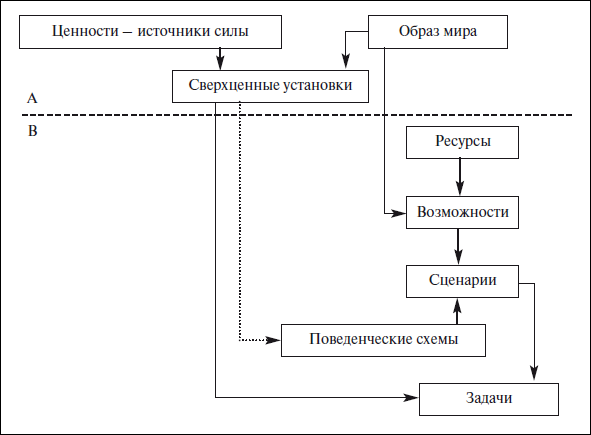

Обратимся к той предельно простой схеме, которая часто рассматривается как схема поведения «недочеловеческая» и которая, тем не менее, достаточно часто встречается в практике людей: это схема «стимул – ответ». Наши оппоненты конца 80-х годов были совершенно правы, когда усматривали, под впечатлением повседневности тех лет, типичный пример такого поведения в том, как толпа на политическом митинге воспринимает сигналы, подаваемые ораторами. Модель этого реагирования состоит из двух блоков: блока распознаваемых «ценностных стимулов-клише» и блока предзаданных, усвоенных «реакций» на эти стимулы.

Эта модель не предусматривает никаких порождающих процессов. Описываемый ею акт сводится к передаче активирующего сигнала из блока в блок. На первый взгляд, такую структуру социального действия трудно сравнить с высоко дифференцированной схемой 1. И тем не менее основание для сравнения обнаруживается. Обе схемы состоят из двух базисных компонентов, соединенных активирующим сигналом. На схеме 1 это целеполагающая и целеобслуживающая ступени вывода решения, а на схеме 2 – это блоки «стимулов-клише» и «реакций». Сопоставление этих схем позволяет высказать догадку о том, что аффективное реагирование на ценностные стимулы, осуществляемое персонажем схемы 2, может рассматриваться как крайняя редукция схемы 1, сворачивающая каждую из ступеней этой последней в один целостный блок. Выработка интересов и целей заменена отождествлением поступающих внешних раздражителей с теми или иными «сверхценными» клише (ступень А), скажем, клише «демократии», «фашизма», «империи» и тому подобными, а определение способов достижения цели замещено стандартной реакцией на распознанный ценностный сигнал (ступень В), например, скандированием: «Фашизм не пройдет!». В любой конкретный момент набор стимулов и реакций ограничен, хотя стандартно число сигналов превышает число предписанных реакций.

Схема 2. Аффективное действие (тип «ценностного аффекта»)

Соотносимость блока аффективных «стимулов-клише» на схеме 2 с той ступенью принятия решений, которую на схеме 1 обслуживали три базисных когнитивных блока («ценности», «образ мира», «ресурсы»), собственно, означает: этот единственный блок на схеме 2 может рассматриваться как результат склеивания триады блоков, представленных в максимально дифференцированной версии. С другой стороны, как мы помним, хотя на целеобслуживающей ступени схемы 1 были задействованы три базисных блока (и «образ мира», и «ресурсы», и «поведенческие схемы»), однако ключевым для нее оказывается блок поведенческих схем, на основе которых, проходя цензуру «возможностей», строятся сценарии. Тем самым блок спонтанных «реакций» схемы 2 можно рассматривать как аналог «поведенческих схем» развернутой версии: собственно, это и есть поведенческие схемы, прямо, брутально претворяемые в действие, не опосредованные взвешиванием возможностей и строительством сценариев.

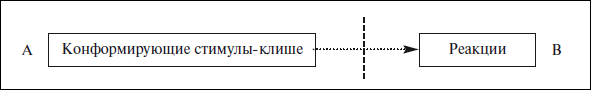

Но вывод о «ценностных стимулах-клише» как о результате склеивания трех когнитивных блоков должен быть уточнен и дополнен. Вглядимся в туже митингующую толпу. Мы увидим: одни из участников непосредственно переживают идеологический аффект, в других же преобладает удовольствие от чувства приобщенности к «единой силе». Как различить эти два способа реагирования, несомненно, разные по внутренней структуре, хотя одинаково аффективные и способные совпадать в продуцируемых реакциях? Я описываю это различие так, что хотя в обоих крайне редуцированных вариантах – и идеологически-аффектированном, и ультраконформистском – три блока развернутой схемы 1 и совпадают в одном блоке, однако склеивание происходит по-разному. В обоих случаях какой-то один из блоков схемы-инварианта поглощает остальные блоки, берет их функции на себя. Но в одном случае (схема 2) «ценности» точно поглощают и «образ мира», и оценку «ресурсов» – митингующему экстатику «море по колено»: в мире ничего не остается, кроме ценностей и антиценностей, а вместе с тем исповедание «истинных ценностей» переживается как источник силы, главный и победоносный ресурс. В другом же случае, описываемом ниже схемой 3, и «ценности», и взвешивание «ресурсов» полностью поглощены «образом мира», внушающим чувство счастливого единения Панургова стада. На практике, как уже сказано, обе модели начинают работать солидарно, стоит идеологическим экстатикам выступить в глазах гиперконформистов на правах «большинства» или носителей силы или выразителей «гласа народа».

Схема 3. Аффективное действие (конформистский аффект «Панургова стада»)

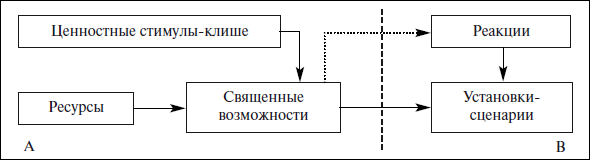

Но если поведение толпы на митинге впрямь описывается комбинацией схем 2–3, то едва ли какой-либо субъект, будь он хоть сколько-нибудь экстремистски ориентирован, идет на практически значимую акцию (скажем, при перерастании митинга в погром или в побоище с властями), не прикинув, пусть наскоро, те наличные ресурсы, которыми располагает. А тогда на место схемы 2 заступает схе ма 4. Как видим, на ней от блока «ценностных стимулов-клише» обособляется ранее поглощенный им блок оценки «ресурсов». И не только обособляется, но и в качестве цензора устанавливает контроль над выходящими из блока «стимулов-клише» активирующими сигналами. А эта дифференциация влечет за собой и дальнейшие преобразования в схеме. Если в крайне редуцированной версии схемы 2 «ценностные стимулы-клише», поглотив и «образ мира», и представление о «ресурсах», тем самым замещали также все производные блоки целеполагающей ступени – и «интересы», и «возможности», и, наконец, сами «цели», – то на схеме 4 ситуация иная. У изображаемого персонажа мир по-прежнему «съеден» ценностями, его картина крайне деформирована, и об интересах говорить не приходится. Зато вместо блоков «возможностей» и «целей» на базе взвешивания ресурсов возникает единый блок, который я бы определил как «священные возможности» – констатация того, какие из требований, предъявляемых стимулами-клише, можно реализовать при имеющихся ресурсах.

Теперь активирующие сигналы направляются на блок «реакций» («поведенческих схем») уже не прямо из блока «клише», но из подменяющего цели блока «священных возможностей». А поскольку последние, формируясь на основе оценки ресурсов с соответствующими прогнозами, образуют определенную структуру, подчиненную временной перспективе, то и поведенческие схемы-реакции уже не прямо претворяются в действие, а, подчиняясь порядку «священных возможностей», образуют своеобразный блок «установок-сценариев». Если на схеме 1 венчающая принятие решения постановка задачи есть цель, снабженная сценарием ее реализации, то в варианте схемы 4, представляющем один из подтипов ценностно ориентированной ментальности, где целей как таковых нет, «установки-сценарии» предстают как «священные возможности», воплотившиеся в планируемые цепочки поведенческих схем, отсроченных и опосредованных реакций.

Мы видим, что на этой схеме помимо передачи активирующих сигналов уже присутствуют порождающие процедуры, собственно составляющие отличие действия, ценностно ориентированного, от аффективного. По существу, это – отличие, которое еще Вебер несколько расплывчато определил через будто бы присущие ценностно ориентированному действию «осознанное определение своей направленности и последовательно планируемую ориентацию на нее» [Вебер 1990: 628]. Теперь ни целеполагающая, ни целеобслуживающая ступени более не сводятся к единому синкретичному блоку, но предполагают порождение элементов, составляющих блоки «священных возможностей» и «установок-сценариев».

С персонажем, руководствующимся в своем поведении схемой 4, можно вступать в диалог по-иному, нежели с заидеологизированным аффектиком схемы 2. Последний живет одними клише, и риторически повлиять на него можно, лишь подкидывая ему знакомые стимулы. Персонаж схемы 4 вполне способен воспринять доводы, касающиеся тех ограничений, которые налагает на него состояние его ресурсов: он уже понимает, что бывает «локоток, который не укусишь». Это уже не иррациональное поведение, но и рациональным его еще не назовешь из-за растворенности «образа мира» в «ценностях»[47]. Это именно та промежуточная ступень между эталонами целерациональности и аффективности, которую представляет ценностно ориентированное действие по своей структуре, независимо от его отношения к принципу «полезности».

Схема 4. Ценностно ориентированное действие-решение (частичная рационализация «ценностного аффекта»)

Точно так же может быть скорректирована и схема 3 – модель рефлекторнобезоглядного конформизма. Выделим блок «ресурсов» в особый компонент, и стремление персонажа к имитации ценностей, вкусов и поведенческих схем своего окружения окажется контролируемо резонами насчет того, «по Сеньке ли шапка» и «по барину ли говядина». Соответствующей схемы не привожу – она вполне аналогична схеме 4.

Мы убеждаемся в том, что, как и обещалось выше, разные «иррациональные» и «недорациональные» типы принятия решений можно получить из рациональной (целеориентированной) схемы-инварианта посредством операций с поглощением одних базисных блоков другими и принятием на себя блоком-поглотителем не только функций поглощенного блока, но и тех вторичных блоков, которые могли формироваться с участием блока-поглотителя и блока поглощаемого. Скажем, если «мир» поглощается «ценностями», то перестает выделяться в особую позицию блок «интересов», и так далее. Разумеется, при комбинаторном переборе вариантов склеивания-поглощения встречаются и случаи, слишком парадоксальные или извращенные, чтобы широко фигурировать в социальной практике, хотя небезынтересно, что таким путем могут быть успешно смоделированы некоторые вполне реальные патологии поведения. Например, подстановка «ресурсов» на место «ценностей» дает нам болезненные феномены вроде «гобсековской» одержимости накопительством (стратегии, вовсе не вписывающейся в веберовскую классификацию). Тем более важно, что предлагаемый подход позволяет дедуцировать типы ментальностей, способных обретать политическую значимость.

Мы рассмотрели только что движение от аффективности к целерациональности через вариант, когда зацикленность на сверхценных клише корректируется автономной оценкой ресурсов. Но в политике, особенно когда дело касается экстремистских движений, мы легко можем столкнуться с типом ментальности, «непробиваемым» для ресурсного рационализма. Под этот тип подходит любое сознание, проникнутое убежденностью, что «правое дело всегда победит», что «праведник силен своей правдой» и тому подобным. Такой персонаж может вполне рационально, то есть ценностно нейтрально, рассматривать ситуацию в мире. Однако в его схеме вывода решений блок оценки «ресурсов» оказывается абсорбирован «ценностями». В результате на уровне промежуточных блоков «возможности» растворяются в «интересах», так как «справедливый» интерес предполагается всегда реализуемым. В такой модели «законные интересы» даже явно максималистского толка заступают место практических целей, образуя в соответствии с наблюдаемым состоянием мира блок отвечающих этому состоянию «сверхценных установок».

Так обозначается тип ценностно ориентированного социального действия, вопреки Веберу, вовсе не безразличный к критериям «полезности» и «эффективности», жизненность которого засвидетельствована в XX веке множеством националистических, экологических и правозащитных движений. Описывающая этот тип действий-решений схема 5 содержательно явно разнится от схемы 4. Там ценностные стимулы-клише обретают константный характер, не зависящий от состояния мира (что бы ни происходило, «Карфаген должен быть разрушен»), зато ресурсы трактуются вполне трезво. В варианте же схемы 5 образ мира когнитивно автономен, он не предполагает непременной ценностной зацикленности персонажа на одном и том же объекте, зато, коль скоро зацикленность возникает, апеллировать к состоянию ресурсов бесполезно. Это своего рода тип Дон Кихота, обретающего в меняющемся мире все новые поприща для донкихотских подвигов. Риторическое влияние на такого персонажа возможно лишь через корректировку его картины мира, через аргументацию типа «много шума из ничего», через ссылки на «добрые намерения, ведущие в ад» и прочее. Тем не менее структурная аналогия схем 4 и 5 как различных версий ценностно ориентированного действия прозрачна: это два варианта частичной рационализации ценностных аффектов посредством альтернативных разложений блока «ценностных стимулов-клише».

Как схема 4, так и схема 5 отделены лишь одной дифференцирующей операцией от превращения в целерациональную схему 1, однако соответствующие операции для этих двух случаев должны быть разными. Окончательная рационализация схемы 4 требует подстановки на место «ценностных стимулов-клише» двух относительно автономных друг от друга блоков – иерархии «ценностей» и «картины мира», с признанием того, что мир независим от наших ценностей, последние, представляя наш субъективный суд над миром, во многом ему трансцендентны. В случае же со схемой 5 рационализация должна заключаться лишь в последовательном, не без толики цинизма разведении ценностей и ресурсов, в признании того положения, что наши ценности сами по себе не всегда являются нам подспорьем и не обязательно должны увеличивать наши возможности («не в силе Бог, а в правде»).

Схема 5. Ценностно ориентированное действие «донкихотского» толка

Однако этими случаями перечень персонажей, моделируемых указанным способом, отнюдь не исчерпывается. Ведь до сих пор я молчаливо следовал аксиоме: «Если базисные блоки схемы 1, задействованные и на целеполагающей, и на целеобслуживающей ступенях – “образ мира” и “ресурсы”, – на высшей ступени А синкретизируются с другими блоками, так значит, и на нижней ступени В они не могут быть представлены в чистом, несвязанном виде». Кто иррационально ставит цели, тот иррационально и стремится к ним. Но всегда ли такая аксиома оправданна? Разве мы не можем себе представить персонаж, по-донкихотски убежденный в победе «правого дела» и не считающийся с отсутствием реальных шансов на достижение своего идеала, однако же по пути к этой цели обнаруживающий на предполагаемых им «промежуточных этапах» реализм в манипулировании ресурсами и немалую ловкость в построении сценариев? Не это ли случай Р. Оуэна, соединившего социальный утопизм с одаренностью предпринимателя? Не отвечает ли этому типу и деятельность Ленина, когда он, сохраняя сверхценную установку на мировую революцию, заключал Брестский мир или вводил нэп? Можно и дальше перечислять примеры таких «квазирациональных» ментальностей, когда ценности поглощают оценку ресурсов только на целеполагающем уровне, однако на уровне целеобслуживания эта оценка остается автономной.

Схема 6. Квазирациональное действие (с нарушенной оценкой возможностей на уровне целеполагания)

Отсюда вывод: трансформации, претерпеваемые «образом мира» и «ресурсами» на более фундаментальной ступени А, лишь факультативно могут переноситься и на ступень В. Как вариант, копия блока, утратившего свою самостоятельность в сфере целеполагания, может сохраняться на ярусе целеобслуживания и участвовать в соответствующих порождающих операциях. Когда подобное происходит с блоком «ресурсов», персонаж лишается способности к трезвой оценке своих возможностей при постановке цели. Он может, однако, обретать вновь дар рациональности в борьбе за цель, иррационально определенную. Диалог с таким персонажем неизбежно должен иметь свою специфику. Побуждая его изменить оценку своих возможностей, мы в состоянии лишь склонить его к воздержанию от тех или иных конкретных акций или заставить двигаться к цели иными маршрутами, но практически невозможно, пока образ мира пребывает неизменным, заставить носителя подобной ментальности отречься от сверхценной установки как таковой.

Такой тип принятия решений представляет схема 6. Читатель сам может вообразить, как должен выглядеть ее структурный «близнец» – модель, где при целеполагании образ мира растворялся бы в ценностных клише, но восстанавливался во всей своей конкретике при выработке способов практического осуществления «священных возможностей» персонажа. Тем самым предлагаемый подход позволяет смоделировать гибридный вариант принятия решений, который еще М. Вебером был определен как «поведение, целесообразное лишь по своим средствам» [Вебер 1990: 629], и более того, обнаруживает весьма вероятное существование двух подвариантов подобного гибрида.

Мы можем сделать в нашем моделировании еще один шаг, отказавшись и от другой, до сих пор молчаливо соблюдавшейся, хотя эксплицитно и не оговоренной, аксиомы. Она заключалась в том, что все варианты принятия решений, промежуточные между эталонами рациональности и аффективности, рассматривались как одинаково выводимые и из максимально развернутой схемы 1, посредством склеивания ее фундаментальных блоков, и из схем, предельно редуцированных (2 и 3), через разложение-дифференциацию образований, которыми эти последние схемы оперируют. А потому поглощения одних блоков другими до сих пор рассматривались как происходящие в пределах одного и того же, а именно целеполагающего уровня. В результате во всех выведенных выше схемах сохранялось различение двух уровней, или компонентов, решения, независимо от того, сводится ли каждый из них к единому блоку («стимул»/«ответ») или же представлен когнитивной процедурой, осуществляемой над многими блоками.

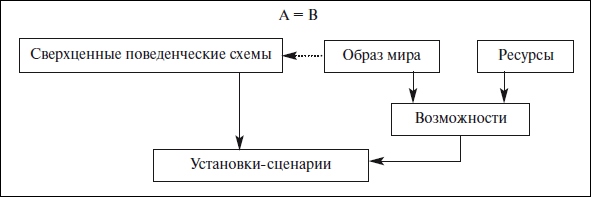

Но если мы отрешимся от этой аксиомы, то легко получим модель ментальности, где исчезает различие между целеполаганием и целеобслуживанием. В самом деле, представим, что один из блоков целеполагающего уровня вступил в отношения «склеивания-поглощения» с блоком «поведенческих схем» – к примеру, «ценности» замещаются «поведенческими схемами». Получается, ценности персонажа сводятся к безупречно точному соблюдению определенных реакций в ответ на идущие из внешнего мира раздражители. Как следствие, схема в целом обретает парадоксальный вид (схема 7). Поскольку в ней отсутствуют «ценности» как таковые, а порождение какого бы то ни было блока на основе только «образа мира» и «поведенческих схем» не предусмотрено, то блок «интересов» выпадает безо всякого замещения: вместо определения и осознания персонажем своих интересов мы видим прямую передачу сигнала из «образа мира» в возникший блок «сверхценных поведенческих схем». С элиминацией интересов устраняются и собственно цели. Вместо них на базе возможностей и сверхценных поведенческих схем порождаются самодовлеющие установки-сценарии.

Так строится модель ритуализированно-этикетного, «традиционного», по Веберу, поведения. В ней целеполагание практически поглощено целеобслуживанием, в рамках которого происходит и взвешивание возможностей. Осуществление стандартных поведенческих схем становится на место выработки цели. Перед русским читателем этот тип принятия решений можно проиллюстрировать таким известным литературным примером, как дуэль Онегина с Ленским. После того как в сознании Онегина интерес «примириться с приятелем и исчерпать дискомфортную ситуацию» блокируется интересом «избежать общественного осуждения», его поведение полностью переходит на традиционалистский «автопилот» – оно демонстрирует безупречный автоматизм в исполнении общественно санкционированных поведенческих схем при отсутствии осмысленных целей. Убийство на дуэли оказывается результатом вовсе не стремления к цели «убить противника», но следования сценарию дуэли, ставшему этикетной самоцелью.

Случаи проявления такой ментальности в политической сфере следует отличать от разобранного мною выше (а еще раньше в совместных публикациях с Сергеевым) варианта рационального поведения по схеме 1, когда с образованием обратной связи «сценарии-возможности», сценарии, по существу, устанавливают контроль над целями. Как отмечалось, в подобных случаях, вроде ленинского плана Октябрьского переворота или плана мировой войны фон Шлиффена, мы имеем рациональное или квазирациональное принятие решений в условиях неопределенного состояния блока «возможностей».

Схема 7. «Традиционное» действие (с опорой на сверхценную поведенческую схематику)

Схема 7 относится к случаям, совсем иным: в частности, ею описывается поведение несчетного числа исторических персонажей, которые могут быть охарактеризованы как «жертвы этоса» – будь то гвардейцы Наполеона I, утверждающие в уже проигранной битве при Ватерлоо принцип «гвардия умирает, но не сдается», или слуга князя Курбского В. Шибанов, идущий на смерть, доставляя письмо господина Ивану IV, или те из подсудимых на московских процессах 1936–1938-го, что шли на лжесвидетельства и самообвинения, выполняя «приказ партии».

Мы вполне можем представить и менее интересный случай встречной трансформации, когда, наоборот, поведенческие схемы оказываются подменяемы ценностями, и понимание того, как можно было бы действовать в конкретной ситуации, блокируется общими представлениями о должном и не должном. Я называю этот случай менее интересным, так как при этом принятие решения по сути останавливается на уровне целеполагания, за которым наступает бесконечная этическая рефлексия по поводу поставленной цели, не преобразуемой в обеспеченную сценарием практическую задачу (тип «рефлектирующего интеллигента» от политики – С. Ковалев в Чечне).

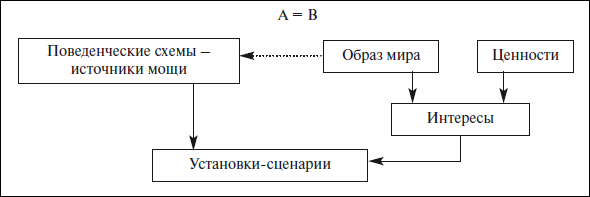

По аналогии с поглощением поведенческими схемами ценностей мы можем себе представить поглощение этими схемами блока «ресурсов». И перед нами возникнет персонаж, убежденный, что некие поведенческие схемы сами по себе обладают чудесной силой, гарантируя исполнимость интересов и представляя для них исчерпывающее ресурсное обеспечение. В чем-то такая ментальность сравнима с ментальностью математика, чьи ресурсы при решении встающих перед ним высокоабстрактных задач сводятся к тем операциональным навыкам, которыми он располагает В политике реализация такой модели дает нам тип решений без различения целеполагания и целеобслуживания, вообще без подлинных целей, всегда отягченных взвешиванием наличных средств и калькуляцией материальных возможностей. В разбираемом же случае (схема 8) оформившиеся интересы непосредственно шлют активизирующий сигнал в блок «поведенческих схем», принимаемых за источники мощи. Так возникает тип «стратега-догматика», представленный, скажем, К. Победоносцевым или некоторыми из «рыночных реформаторов» России в 1990-х, тип, одержимый сценариями-установками, призванными обеспечить «магическую» власть над миром, материальной реальностью.

Схема 8. «Традиционное» действие с «магической» опорой на схемы – источники мощи

Действия-решения, которые Вебер называл «традиционными», суть по внутренней своей структуре такие действия-решения, при порождении которых либо ценности, либо оценка ресурсов оказываются поглощены поведенческими схемами, воспринимаемыми, соответственно, или как воплощения ценностей, или в качестве источников мощи. Но поскольку такая контаминация когнитивных блоков в поведении субъекта может возникать и помимо традиции, имея индивидуальное происхождение, то определение подобных решений как «традиционных» я ставлю в кавычки, впрочем, не упуская из вида и фрейдистской проблематики гомологий поведения традиционного и индивидуально-невротического.

Наконец, предложенное исчисление когнитивных типов принятия решений можно дополнить постулатом о том, что каждая из представленных моделей способна выступать в двух версиях – «закрытой» и «открытой». Различие между версиями в том, остается ли содержание базисных блоков каждой модели неизменно заданным или может обновляться и пополняться за счет новых элементов аналогичной структуры. Так, «закрытую» версию аффективной модели (схема 2) можно проиллюстрировать образом демократа, манипулирующего в наши дни теми же «антиимперскими» и «антикоммунистическими» клише, коими он жил в 1990-м. Открытую же версию этой модели явит персонаж, научившийся за последние два года амальгамировать клише либеральные и патриотические, «права человека» с «правами зарубежных соотечественников» и «национальными интересами молодой демократии». Если в «закрытой» версии схема 8 впрямь являет кредо догматика, верящего в мудрость накатанных схем, непременно обязанных принести успех, то в версии «открытой» этого типа сменяет экспериментатор, готовый «учиться, учиться и учиться», шарахаясь от одной стратегии к другой под знаком веры в существование где-то сценарных «золотых ключиков», убирающих все преграды: догматик трансформируется в авантюриста.

Сомнения, ответы, перспективы

Так открывается множественность разнотипных программ принятия решений человеком – программ, способных опираться на одну и ту же нейронную базу человеческого мозга. Разрабатывая исчисление таких программ, отвлекающееся от содержания конкретных когнитивных блоков, в двух пунктах я испытывал наиболее серьезные, хотя и постепенно преодоленные сомнения. Причем существенно, что как сами сомнения, так и разрешение их были впрямую связаны с моими политологическими интересами последних лет.

Во-первых, мне доводилось уже писать о том, что великие социально-политические видения, такие как консерватизм и либерализм в разных его осмыслениях, основываются на космологических мифах с прямыми ценностными импликациями [Цымбурский 1992]. Консерваторы, от К. Победоносцева до А. Зиновьева, исповедуют миф случайно возникшего космоса, тяготеющего к сползанию в хаос, и потому не приемлют ни произвольных рациональных «переделок» мира, ни отпусканий его на самотек, но требуют от политика прежде всего героического «охранения» мира как он есть, в наличном состоянии. Либерализм эволюционистского толка, в нашем веке замечательно представленный Ф. Хайеком, стоит на мифе спонтанно совершенствующегося космоса, восходящего ко все более высоким ступеням самоорганизации. При таком видении любые конструктивистские или охранительные вмешательства в динамику мира воспринимаются как препятствия на путях «доброй природы»[48]. Напротив, для либерал-конструктивистов толка Дж. Кейнса или Ф. Рузвельта космологический выбор лежит между соскальзыванием мира в хаос и непрестанным демиургийным вмешательством конструктивного разума в «природу», в том числе социальную. В каждом из этих мифов определенный мировой сюжет становится основанием ценностной квалификации политических действий. Оправданно ли в таком случае настаивать, как я делаю в данной статье, на инвариантной раздельности ценностей и образа мира – или следует для какого-то не освещенного мною уровня ментальности постулировать дорациональное единство мировидения и аксиологии?

Сам я, конечно, допускаю деградацию как консервативной, так и либерально-эволюционистской и либерально-конструктивистской ментальности к «синкретистским» клише, в которых ценности с противостоящими им антиценностями оказываются неотличимыми от явлений мира. Однако в общем случае я считаю правильным связывать перечисленные великие мифы политики с наиболее глубинным уровнем вторичного, производного блока «интересов», полагая их возникающими в результате определенной корреляции между состояниями блоков «образа мира» и «ценностей». А именно, если «образ мира» содержит в себе какой-либо из указанных космологических сюжетов как таковой, то в блоке «ценностей» консерватора и либерала присутствует аксиома о существовании космоса как «высшем благе» или «предпосылке благ» (хотя в остальном ценностная иерархия может быть трансцендентна относительно мироустройства, предъявляя к нему серьезные счеты).

Подтвердить правомерность такого разложения великих идеологических мифов нетрудно. Если мы переменим знаки в блоке «ценностей» и по-гностически определим существующий мир как «зло» (ср. разработку мотива «концентрационной Вселенной» в текстах чилийского фашистского идеолога М. Серрано), то при тех же космологических сюжетах мы порождаем иные, ультрарадикальные идеологические конструкции, позитивно расценивающие сокрушение имеющегося социального строя «до основанья, а затем…», независимо от того, трактуется ли он просто как коснеющая помеха благому созиданию или как самоорганизующаяся материя, движущаяся ко все более мрачным ступеням зла (например, в эзотерической философии Р. Генона). А потому оказывается вполне законным полагать основания идеологий «большого стиля» в комбинации посылок из разных когнитивных блоков, настаивая на изначальной взаимной независимости космологических схем и аксиологии самого факта бытия космоса, в том числе космоса социального и политического.

Вторым камнем преткновения для меня была степень способности предлагаемой типологии решений служить для спецификации ментальности субъектов, вырабатывающих эти решения, будь то субъекты индивидуальные или собирательные. Очевидно, что один и тот же политик в разные периоды своей деятельности и в различных ее областях способен опираться на разные модели вывода решений, как бы переключаться с одной программы на другую. Ментальность Ленина как политика-практика, видимо, описывается квазирациональной схемой, допускающей на уровне целеобслуживания отсрочки и изощренные обходные пути реализации сверхценных установок, «подмораживание» последних, когда они вступают в противоречие с наличными возможностями, а вместе с тем и их реструктурирование на глубинном, целеполагающем уровне, коль скоро они перестают соответствовать образу мира. Однако ментальность Ленина-идеолога, в особенности периода написания «Материализма и эмпириокритицизма», может быть вполне адекватно задана простейшей аффективной схемой 2 и сведена к сканированию текстов оппонентов на предмет распознания «мыслепреступлений», вызывающих однотипную реакцию: «Попался идеалист»! Заключение Брестского мира и написание «Материализма и эмпириокритицизма» предполагают глубокое различие интеллектуальных программ, включаемых в зависимости от сферы деятельности разума. Я не исключаю, что анализ других ленинских текстов и ситуаций мог бы обнаружить также примеры и иных схем вывода решений.

Потому гипотетический сверхкомпьютер, предназначенный моделировать разнородные решения политика даже в одну и ту же эпоху его деятельности, должен быть в состоянии выбирать между перечисленными когнитивными моделями, переходя с одних на другие. Тем более это должно относиться к динамической модели духовной и психологической эволюции политика: она должна быть в состоянии осуществлять процедуры образования совершенно новых блоков основных значений для некоторых областей его практики посредством поглощения-синкретизации или, напротив, дифференцирования блоков, определявших структуру его ментальности на предыдущей жизненной ступени.

Однако не кажется безосновательным предположение о том, что эпохи в истории отдельных областей политики и культуры могут разниться превалированием тех или иных когнитивных типов вывода решений, по крайней мере на уровне целеполагания. Так, в моей работе об изменениях концептуального аппарата советской военной доктрины с 1945 года по начало 90-х были выделены периоды, различие между которыми может быть осмыслено в том числе через смену схем целеполагания [Цымбурский 1994]. В первое послевоенное десятилетие над советской военной доктриной господствовала идеология так называемых постоянно действующих факторов войны и победы, согласно которой в случае третьей мировой войны ставка нашего противника на новый, теперь уже ядерный блицкриг будет сломлена факторами, неотделимыми от социалистической природы СССР, и прежде всего прочностью тыла и высоким моральным духом руководимой коммунистами Советской армии. Иначе говоря, если в плане целеполагания ценности осмыслялись как основные источники силы, важнейшие из ресурсов, то на ступени целеобслуживания, похоже, гарантией победы оказывалась установка на повторение стратегического сценария предыдущей победоносной войны. Все это придает когнитивному аппарату советской военной доктрины тех лет, продуцирующему стратегические планы, следующий образ (схема 9).

Схема 9. Когнитивная схема выработки решений в рамках советской военной доктрины 1945–1955 годов

Со второй половины 50-х годов под впечатлением советских успехов в ядер ной области, и особенно в ракетостроении, в выступлениях и публикациях наших военных лидеров возобладала другая схема целеполагания. Зазвучали утверждения, что СССР, ликвидировав военную неуязвимость США, практически уже достиг превосходства над потенциальным противником, и с каждым годом гонки вооружений это превосходство будет все увеличиваться и упрочиваться. Итак, теперь превосходство не прямо выводится из ценностей, но связывается с геостратегическими факторами и владением современным оружием. Однако картина мира в изложениях военной доктрины тех лет исподволь утрачивает автономность. Мир выглядит устроенным так, что обладатели наивысших ценностей по некоему стечению обстоятельств вместе с тем не могут не быть хозяевами положения в военно-техническом и стратегическом планах. Образ мира и ценности совмещаются так, будто первый «подыгрывает» последним, и ставка на тотальную ядерную войну до полной победы лишь отчасти корректируется на целеобслуживающем уровне признанием возможности возникновения «войны по недоразумению» со страшными последствиями.

И наконец, с конца 60-х годов в течение двух десятилетий доктрину характеризует постепенное размывание целевых установок на случай большой войны. В официальных документах 80-х годов цели военной политики и военного строительства все больше формулируются в выражениях типа «не допустить превосходства НАТО», «поддержать паритет», «не дать разговаривать с собою с позиций силы» и так далее – то есть явно связываются с отсутствием прямого военного конфликта сверхдержав. Применительно же к варианту с возникновением большой войны в основном используются формулы «решительного» или «гарантированного отпора», «гарантированных ответных действий» и тому подобное. К середине 80-х годов тезис о «войне до победы» практически выходит из употребления, хотя официально от него и не отказываются ради «поддержания высокого воинского духа». Похоже, в эту пору и образ мира, и оценка ресурсов достаточно дифференцированы от ценностей, а навязчивые рассуждения о моральной правоте СССР, проявляющейся в его отказе от силового превосходства, оказываются вполне в духе максимы «не в силе Бог, а в правде». В то же время подлинной рационализации вывода решений не происходит, так как ценности в контексте рассуждений о возможной войне поглощаются самодовлеющими сценариями «гарантированных действий» – традиционно-сверхценных поведенческих схем. Между тем в годы «нового мышления» эти кризисные черты доктрины усугубляются пацифистской критикой, которая, уловив самый уязвимый пункт нашей современной военной мысли – отсутствие представления о целях войны, распад прежних когнитивных суррогатов этих целей, по сути стала пропагандировать встречное растворение поведенческих схем в ценностях, в рассуждениях о должном и недолжном, полностью блокирующее разработку реальных военно-политических и военно-стратегических сценариев.

Неизменными свойствами советской военной доктрины второй половины века оказываются невыделейность блока «ценностей» в явном виде, их склеивание с другими блоками – то с «ресурсами», то с «образом мира», то, наконец, с «поведенческими схемами». Похоже, отечественная военно-политическая ментальность этих лет проявляет неспособность ориентироваться на ценности, которые не обладали бы некой «магической» властью над миром, иногда откровенно заявляемой, иногда подспудно принимаемой за данность, или, по крайней мере, не предъявляли бы потайных претензий на такую власть, будучи «невротически» упакованы в сверхценные поведенческие схемы.

Таким образом, построенное исчисление когнитивных моделей, описывающих принятие решений людьми, обнаруживает практическую приложимость в политологических исследованиях и достаточную продуктивность в этой области. Я вижу сейчас возможность дальнейшей разработки этой концепции в двух основных направлениях. Во-первых, должна быть отработана техника выделения в политических текстах речевых образований, соответствующих различным когнитивным блокам, в том числе характерным для решений «недорационального» и квазирационального типа. Такая техника позволит с уверенностью идентифицировать порождающую когнитивную схему, стоящую за каждой конкретной акцией политического лидера, а накопление подобных результатов позволило бы определять для политика тот регистр когнитивных типов принятия решений, в котором он привык работать[49].

Во-вторых, заманчивым было бы проследить воздействие культурных и цивилизационных стилей, а также великих религий на предпочтительную склонность их адептов к некоторым схемам вывода решений, а именно – к синкретизации или разведению тех или иных когнитивных блоков. Задел в этом направлении нам дают классические труды М. Вебера, показавшего связь протестантизма с рационалистическим «расколдовыванием» мира. На деле такое «расколдовывание» определяется в первую очередь трансцендированием ценностей, их последовательным отделением от образа мира и даже от оценки ресурсов. Отправляясь от данного результата, Вебер наметил программу исследований того, как в этом плане дело обстоит с другими великими религиями и цивилизациями. Гуманитарными науками нашего века эта программа осуществлена лишь фрагментарно. Предлагаемое исчисление типов принятия решений позволяет, думается, подступиться к ней с новым инструментарием.

Таковы вопросы, которые ставит проделанная работа перед теми, кто готов предлагаемую методику воспринять всерьез.

ЛИТЕРАТУРА

Акимов, Цымбурский 1991 — Акимов В. П., Цымбурский В. Л. Взаимопонимание в политическом процессе как когнитивная проблема // Наука – Политика – Общество (пробный выпуск общественно-теоретического журнала). М., 1991.

Вебер 1990 — Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.

Когнитивные исследования за рубежом 1990 — Когнитивные исследования за рубежом: методы искусственного интеллекта в моделировании политического мышления. М., 1990.

Кургинян 1995 — Кургинян С. Е. Русская идея, национализм и фашизм // Куда идет Россия? Альтернативы общественного развития. М., 1995.

Линдсей, Норман 1974 — Линдсей Л., Норман Д. Переработка информации у человека. М., 1974.

Сергеев, Цымбурский 1987 — Сергеев В. М., Цымбурский В. Л. К моделированию процессов принятия решений в конфликтных ситуациях // Комплексные методы в исторических исследованиях: тезисы докладов и сообщений научного совещания. М., 1987.

Сергеев, Цымбурский 1989 — Сергеев В. М., Цымбурский В. Л. Принятие решения: когнитивная модель // Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 840. 1989.

Сергеев, Цымбурский 1990 — Сергеев В. М., Цымбурский В. Л. Когнитивные механизмы принятия решений: модель и приложения в политологии и истории // Компьютеры и познание. М., 1990.

Сергеев, Цымбурский 1991 — Сергеев В. М., Цымбурский В. Л. Решение как звено исторического процесса // Системные исследования. 1991. М., 1991.

Цымбурский 1992 — Цымбурский В. Л. Открытое общество, или Новые цели для Европы // Полис, 1992. № 5–6.

Цымбурский 1994 — Цымбурский В. Л. Военная доктрина СССР и России: осмысления понятий «угрозы» и «победы» во второй половине XX века. М., 1994.

Швейцер 1974 — Швейцер А. Культура и этика. М., 1974.

Щедровицкий 1995 — Щедровицкий Г. П. Избранные труды. М., 1995.

Язык и моделирование социального взаимодействия 1987 — Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987.

Singer 1979 — Singer J. D. The Correlates of War. Vol. 1. N. Y.; L., 1979.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК