7. Пространное отступление об эссенциализме: ЧТО РАЗДЕЛЯЕТ МЕНЯ И БОЛЬШИНСТВО СОВРЕМЕННЫХ ФИЛОСОФОВ

Я называю это отступлением по двум причинам. Во-первых, формулировка моего анти-эссенциализма, приведенная в третьем абзаце настоящей главы, несомненно, несет на себе отпечаток позднейших размышлений. Во-вторых, потому что нижеследующие части настоящей главы посвящены не столько продолжению рассказа о моем интеллектуальном развитии (хотя и эта тема не будет здесь забыта), сколько обсуждению вопроса, прояснением которого я занимался всю жизнь.

Я не хочу, чтобы вы подумали, будто нижеследующая формулировка была у меня на уме, когда мне было пятнадцать лет, и все же теперь я не нахожу лучшего способа, чем этот, чтобы передать суть подхода, к которому я пришел во время разговора с отцом, упомянутого в прошлой главе.

Никогда не позволяй себе быть втянутым в серьезное обсуждение проблем^ касающихся слов и их смыслов. Всерьез должны обсуждаться только факты и утверждения о фактах: теории и гипотезы; проблемы, которые они решают, и проблемы, которые они ставят.

Ниже я буду ссылаться на эту часть совета самому себе как на мое анти-эссенциалистское заклинание. Не считая упоминания теорий и гипотез, которое является, скорее всего, продуктом гораздо более поздних размышлений, это заклинание довольно хорошо артикулирует чувства, которые я испытал глубоко внутри себя, когда обнаружил ловушку, расставленную нашим беспокойством и спорами по поводу слов и их смыслов. Как я думаю до сих пор, в этом и состоит самый верный путь к интеллектуальной гибели: в забвении реальных проблем во имя проблем вербальных.

Однако мои собственные мысли на эту тему долгое время отравлялись моей наивной, но стойкой верой в то, что все это должно быть хорошо известно, особенно философам, если только они идут в ногу со временем. Эта вера побудила меня позднее, когда я стал более серьезно читать книги по философии, попытаться отождествить мою проблему — относительной неважности слов — с какой-нибудь из стандартных философских проблем. Так я решил, что она тесно связана с классической проблемой универсалий. И хотя я довольно скоро осознал, что она не тождественна этой классической проблеме, я прилагал огромные усилия, чтобы рассматривать ее как разновидность классической проблемы. Это было ошибкой. Однако в результате я глубоко заинтересовался проблемой универсалий и ее историей; и вскоре я пришел к выводу, что за классической проблемой общих понятий и их смысла (значения или денотата) таится более глубокая и важная проблема всеобщих законов и их истинности, иначе говоря, проблема регулярностей.

Проблема универсалий до сих пор трактуется так, как если бы она была проблемой слов или использования языка; или проблемой сходства ситуаций и того, как они отражаются сходствами нашего лингвистического символизма. Однако мне представлялось очевидным, что это более общая проблема, что фундаментально это проблема сходного реагирования на биологически сходные ситуации. Поскольку все (или почти все) реакции с биологической точки зрения обладают ценностью предвосхищения, мы приходим к проблеме предвосхищения или ожидания, а затем — к проблеме адаптации к регулярностям.

Далее, на протяжении всей своей жизни я не только верил в существование того, что философы называют «внешним миром», но и считал противоположную точку зрения не заслуживающей серьезного рассмотрения. Это не означает, что я никогда не обсуждал этот вопрос сам с собой или что я не экспериментировал, например, с «нейтральным монизмом» или сходными идеалистическими направлениями. Тем не менее я всегда был сторонником «реализма»; а это заставило меня прочувствовать тот факт, что в контексте проблемы универсалий термин «реализм» употребляется в совершенно другом смысле, для обозначения позиций, противоположных номинализму. Для того, чтобы избежать этого довольно двусмысленного употребления, во время работы над «Нищетой историцизма» (вероятно, в 1935 году, см. «Историческое замечание» к книжному изданию этой работы) я изобрел термин «эссенциализм»[8] в качестве имени для любой (классической) позиции, противоположной номина лизму, в особенности для теорий Платона и Аристотеля (и, среди современников, для «интуиции сущностей» Гуссерля).

По меньшей мере лет за десять до того, как я выбрал это название, я осознал, что моя собственная проблема, в отличие от классической проблемы универсалий (и ее биологического варианта) была проблемой метода. В конечном счете, то, что я изначально запечатлел в своей голове, было заклинание думать и действовать каким-то одним образом, а не другим. Вот почему задолго до того, как я изобрел термины «эссенциализм» и «анти-эссенциализм», я ограничивал термин «номинализм» термином «методологический», используя имя «методологический номинализм» для подходов, удовлетворяющих моему заклинанию. (Теперь я полагаю, что это название не совсем правильно. Выбор слова «номинализм» был обусловлен моим старанием отождествить мой подход с какой-нибудь хорошо известной позицией или, по крайней мере, найти сходства между ним и какой-нибудь такой позицией. Однако классический «номинализм» был позицией, которую я никогда не разделял.)

В начале 1920-х годов мне пришлось вступить в две дискуссии с людьми, имеющими влияние в этих вопросах. Первым моим оппонентом был Карл Поланьи, экономист и политический теоретик. Поланьи считал, что то, что я описываю как «методологический номинализм», является характерным для естественных, но не для общественных наук. Вторая дискуссия, состоявшаяся несколько позднее, была с Генрихом Гомперцем, глубоко оригинальным мыслителем с бесконечной эрудицией, который шокировал меня, назвав мою позицию «реализмом» в обоих смыслах этого слова.

Сегодня я думаю, что и По ланьи, и Гомперц были правы. По-ланьи был прав, потому что естественные науки по большей части свободны от вербальных дискуссий, в то время как в общественных науках они во многих формах все еще неистовствуют. Мне теперь следует сказать[9], что общественные отношения принадлежат тому, что я не так давно назвал «третьим миром» или лучше «миром 3», — миру теорий, книг и проблем; миру, который всегда, начиная с Платона — рассматривавшего его как мир понятий, — изучался, главным образом, эссенциалистами. Гомперц был прав, потому что реалист, верящий в существование «внешнего мира», с необходимостью верит в наличие не хаоса, а космоса, то есть в существование регулярностей. И хотя в себе я чувствовал больше противоречий с классическим эссенциализмом, чем с номинализмом, я тогда не понимал, что, замещая проблему существования сходств проблемой биологической адаптации к регулярностям, я стоял ближе к реализму, чем к номинализму.

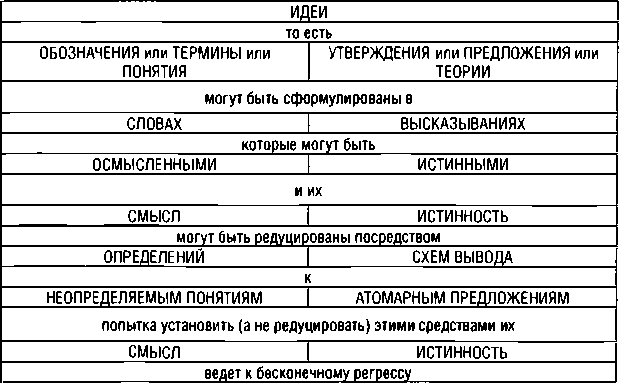

Для того, чтобы обрисовать вещи в том виде, в каком я вижу их сейчас, я воспользуюсь таблицей идей, которую я впервые опубликовал в работе «Об источниках знания и невежества»[10].

Сама по себе эта таблица довольно тривиальна: логическая аналогия между левой и правой ее сторонами хорошо установлена. Однако ее можно использовать для того, чтобы вернуться к моему заклинанию, которое теперь можно переформулировать следующим образом.

Несмотря на полную логическую аналогию между левой и правой сторонами этой таблицы, левая сторона философски неважна, в то время как правая философски бесконечно важна[11].

Из этого следует, что философии значений и философии языка (пока они занимаются словами) идут по неверному пути. В области интеллекта единственными вещами, достойными наших устремлений, могут быть только истинные теории или теории у приблизившиеся к истине, — во всяком случае, оказавшиеся ближе к ней, чем другие (соперничающие) теории, например более старые.

Я полагаю, что с этим утверждением может согласиться большинство людей; однако кое-кто может захотеть привести следующие доводы. Вопрос, является ли теория истинной, или новой, или интеллектуально значимой, зависит от ее смысла; а смысл теории (если она сформулирована грамматически недвусмысленно) является функцией смыслов слов, в которых эта теория сформулирована. (Здесь, как в математике, термин «функция» включен для объяснения порядка аргументации.)

Этот взгляд на смысл теории кажется почти очевидным; он широко распространен и часто бессознательно принимается как нечто само собой разумеющееся[12]. Тем не менее в нем едва ли содержится хотя бы толика истины. Я бы противопоставил ему следующую грубую формулировку.

Отношение между теорией (или утверждением) и словами, использованными для ее формулировки, аналогично отношению между написанным словом и буквами, использованными для его написания.

Ясно, что буквы не имеют «смысла» в том смысле, в каком его имеют слова; хотя мы и должны знать буквы (то есть в каком-то смысле их «смысл»), если мы хотим узнать слова и различать их смыслы. Примерно то же самое можно сказать о словах и утверждениях или теориях.

Буквы играют чисто техническую или прагматическую роль в формулировании слов. На мой взгляд, слова также играют чисто техническую и прагматическую роль в формулировании теорий. Таким образом, и буквы, и слова являются просто средствами для достижения целей (различных целей), а единственно интеллектуально важными целями являются: формулирование проблем, пробное предложение теорий для их решения и критическое обсуждение соперничающих теорий. Критическое обсуждение оценивает представленные теории с точки зрения их рациональной и интеллектуальной ценности для решения поставленной проблемы, а также в отношении их истинности или близости к истине. Истина является главным регулирующим принципом в критике теорий; другим принципом является их способность ставить новые проблемы и решать их (см. мою работу «Предположения и опровержения», гл.10).

Существует несколько превосходных примеров, показывающих, как теории T1 и Т2, будучи сформулированными в совершенно различных терминах (терминах, которые не поддаются однозначному переводу друг в друга), тем не менее могут быть логически эквивалентными, так что мы может сказать, что T1 и Т2 являются просто разными формулировками одной и той же теории. Это показывает, что ошибочно рассматривать логический «смысл» теории как функцию «смыслов» слов. (Для того, чтобы установить эквивалентность T1 и Т2, может оказаться необходимым построить более богатую теорию Т3, в которую можно было бы перевести T1 и Т2. В качестве примеров можно привести различные аксиоматизации проективной геометрии, а также волновые и корпускулярные формализмы квантовой механики, эквивалентность которых можно установить путем перевода обоих на операционный язык).[13]

Конечно, вполне очевидно, что изменение одного слова может радикально переменить смысл утверждения, точно так же как перемена одной буквы может радикально изменить смысл слова, а вместе с ним и теории. Это понимает любой, кто проявляет интерес, например, к интерпретации Парменида. Тем не менее ошибки переписчиков или типографов хотя и могут роковым образом вводить в заблуждение, все же в большинстве случаев поддаются исправлению путем размышления над контекстом.

Всякий, кто когда-нибудь занимался переводом или кто думал об этом, знает, что не существует такой вещи, как грамматически правильный и при этом почти буквальный перевод любого интересного текста. Любой хороший перевод является интерпретацией первоначального текста; и я даже пошел бы так далеко, чтобы сказать, что любой хороший перевод нетривиального текста должен быть теоретической реконструкцией.

Таким образом, он может даже содержать какие-то комментарии. Любой хороший перевод должен быть одновременно близким и свободным. Кстати, ошибочно полагать, что при попытке перевести фрагмент чисто теоретического произведения эстетические соображения маловажны. Стоит только вспомнить о теориях вроде теории Ньютона или Эйнштейна, чтобы понять, что перевод, сохраняющий содержание теории, но не передающий ее определенную внутреннюю симметрию, может быть вполне неудачным, — до такой степени, что любой, кому был показан только этот перевод и кто самостояьельно открыл эту симметрию, мог бы с полным правом ощущать, что это он сам сделал первоначальный вклад, что это он сам открыл теорему, даже если эта теорема была интересна, главным образом, по эстетическим основаниям. (Сходным образом, поэтический перевод Ксенофана, Парменида, Эмпедокла или Лукреция при прочих равных условиях предпочтительнее прозаического перевода).[14]

В любом случае, хотя перевод может оказаться плохим из-за того, что он недостаточно точен, совершенно точного перевода трудного текста просто не существует. А если два языка имеют разную структуру, некоторые теории могут быть почти непереводимы (что было прекрасно показано Бенджаменом Ли Уор-фом[15]). Конечно, если языки близкородственны, как, скажем, латинский и греческий, то введение нескольких вновь изобретенных слов может оказаться достаточным для осуществления перевода. Но в других случаях на месте перевода может оказаться подробный комментарий[16].

Если принять во внимание все сказанное, то идея точного языка, или точности в языке, оказывается совершенно несостоятельной. Если бы нам понадобилось вставить термин «Точность» в «Таблицу идей» (см. выше), то она была бы помещена в ее левую часть (потому что лингвистическая точность утверждения на самом деле полностью зависела бы от точности использованных слов); ее аналогом с правой стороны была бы «Очевидность». Однако я не включил эти две идеи, потому что моя таблица построена так, что все идеи с правой стороны имеют ценность; а как точность, так и очевидность являются ложными идеалами. Их невозможно достичь, и потому они опасно обманчивы, если их некритично принимать в качестве путеводных. Стремление к точности аналогично стремлению к очевидности, и обе их не стоит преследовать.

Я не утверждаю, конечно, что увеличение точности, скажем, предсказания или даже формулировки может иногда не быть крайне желательным результатом. Я утверждаю только, что всегда не рекомендуется пытаться увеличивать точность — особенно лингвистическую точность — ради нее самой, так как это обычно ведет к потере ясности, равно как и тратить время на подготовительную работу, которая часто оказывается бесполезной, потому что ее обгонит реальное развитие объекта: никогда не старайтесь быть более точными, чем того требует проблемная ситуация.

Я бы, пожалуй, сформулировал свою позицию следующим образом. Всякий рост ясности сам по себе является интеллектуальной ценностью; рост точности обладает только прагматической ценностью в качестве средства для достижения цели — а цель обычно состоит в повышении проверяемости и открытости для критики, требуемых проблемной ситуацией (которая, например, может требовать, чтобы мы оценили две соперничающие теории, дающие предсказания, различимые только при увеличении точности наших измерений).[17]

Вскоре станет понятно, что эти взгляды сильно отличаются от тех, которых придерживаются многие современные философы науки. Их отношение к точности, как мне кажется, проистекает из тех дней, когда математика и физика считались Точными Науками. На ученых, а также на научно озабоченных философов это оказывало большое впечатление. Они чувствовали почти что своим долгом жить в соответствии или в подражании этой «точности», вероятно, надеясь, что плодотворность вырастет из этой точности как побочный продукт. Но плодотворность — это результат не точности, а способности видеть новые проблемы там, где раньше их никто не видел, и находить новые пути их решения.

Однако я пока отложу мои замечания по истории современной философии до конца этого отступления и снова обращусь к вопросу смысла или значения утверждения или теории. Помня о моем собственном заклинании никогда не ссориться по поводу слов, я вполне готов согласиться (пожав плечами), что могут существовать смыслы слова «смысл», при которых смысл теории полностью зависит от смысла слов, использованных в самом процессе явной формулировки этой теории. (Возможно, в их число входит «смысл» Фреге, хотя многое из того, что он сказал, говорит не в пользу этого.) Я также не отрицаю, что, как правило, мы должны знать слова, чтобы понять теорию (хотя это правило далеко не является всеобщим, о чем говорит нам существование неявных определений). Но то, что делает теорию интересной и значимой, — то, что мы пытаемся понять, если мы хотим понять теорию, — заключается в чем-то другом. Формулируя идею в чисто интуитивном и, быть может, немного сыром виде, это «что-то» состоит в логических взаимоотношениях теории с господствующей проблемной ситуацией, которая и делает ее интересной; в ее взаимоотношениях с предшествующими и соперничающими теориями; в ее способности решать существующие проблемы и ставить новые. Иначе говоря, смысл или значимость теории в такой трактовке зависит от всеобъемлющего контекста, хотя, конечно, значимость этого контекста, в свою очередь, зависит от различных теорий, проблем и проблемных ситуаций, из которых он состоит.

Интересно, что эта, несомненно, смутная (и, как кто-нибудь скажет, «монистическая») идея значимости теории может быть в значительной степени проанализирована и прояснена в чисто логических терминах — с помощью идеи содержания утверждения или теории.

В целом, существуют две интуитивно очень различных, но логически почти тождественных идеи содержания, которые я иногда называл «логическим содержанием» и «информационным содержанием»; специальный случай последнего я также называл «эмпирическим содержанием». Логическое содержание утверждения или теории может быть определено тем, что Тарский называл «классом следствий», то есть классом всех (нетавтологичных) следствий, которые можно вывести из утверждений теории.

Для определения информационного содержания (как я его назвал) нам необходимо рассмотреть интуитивную идею, что утверждения или теории говорят нам тем больше, «чем больше они запрещают» или исключают[18]. Эта интуитивная идея приводит к определению информационного содержания, которое кое-кому показалось абсурдным: информационное содержание теории состоит из множества утверждений, несовместимых с данной теорией[19].

Однако с первого взгляда видно, что элементы этого множества и элементы логического содержания находятся в отношении взаимно однозначного соответствия: каждому элементу из одного множества соответствует элемент из другого, а именно его отрицание.

Отсюда мы видим, что всегда, когда логическая сила, или мощность, или информационный объем теории возрастают или убывают, ее логическое содержание и информационное содержание также возрастают или убывают. Это показывает, что две эти идеи очень сходны между собой: существует взаимно однозначное соответствие между тем, что может быть сказано об одной из них, и тем, что может быть сказано о другой. Таким образом, мое определение информационного содержания оказалось не полностью абсурдным.

Но существуют и два различия. Например, для логического содержания справедлив закон транзитивности: если b является элементом содержания a, a с — элементом содержания b, то с также является элементом содержания а. Несмотря на то, что, конечно же, существует соответствующее правило и для информационного содержания, оно состоит не в простом законе транзитивности, вроде приведенного[20].

Более того, содержание любого (не-тавтологичного) утверждения — скажем, теории t — бесконечно. Представим себе бесконечный список утверждений а, b, с…, которые попарно противоречивы, но из которых по отдельности не следует t. (Для большинства t адекватным для а будет «число планет равно 0», для b «число планет равно 1» и т. д.). Тогда утверждение «t или а, или и t и а» будет логически выводимо из t; то же самое верно относительно b и любого другого утверждения из списка. Из наших допущений относительно a, b, с… можно легко показать, что ни одна из пар в последовательности «t или а, или u t и a», «t или b, или и tub» не является взаимовыводимой; то есть ни одно из этих утверждений логически не следует из другого. Таким образом, логическое содержание t должно быть бесконечным.

Этот элементарный результат, касающийся логического содержания любой нетавтологичной теории, конечно же, хорошо известен. Аргументация здесь тривиальна, поскольку она основана на тривиальной операции с логическим (нестрогим) «или»[21]. Поэтому может возникнуть вопрос, не является ли бесконечность содержания вообще тривиальной проблемой, базирующейся просто на утверждениях типа «t или а, или и t и а», которые появляются в результате тривиального метода ослабления t. Однако в контексте информационного содержания становится ясным, что вопрос не настолько тривиален, как кажется.

Пусть рассматриваемой нами теорией будет теория гравитации Ньютона, назовем ее N. Тогда любое утверждение или любая теория, несовместимые с N, будут принадлежать информационному содержанию N. Назовем теорию гравитации Эйнштейна Е. Поскольку эти две теории несовместимы, каждая принадлежит информационному содержанию другой; каждая из них исключает, или не допускает, или запрещает другую.

Это показывает очень интуитивным образом, что информационное содержание теории t бесконечно в далеко не тривиальном смысле: любая теория, несовместимая с t, а потому и любая будущая теория, которая однажды превзойдет t (скажем, после того, как некий решающий эксперимент выскажется не в пользу t), очевидно принадлежит информационному содержанию t. Но не менее очевидно и то, что мы не можем знать или конструировать эти теории заранее: Ньютон не мог предвидеть Эйнштейна и его последователей.

Конечно, теперь легко обнаружить в точности сходную, но немного менее интуитивную ситуацию, касающуюся логического содержания: поскольку Е принадлежит информационному содержанию N, не-Е принадлежит логическому содержанию N: не-Е выводится из N — факт, который также не мог быть известным ни Ньютону, ни кому-нибудь до того, как была открыта Е.

В своих лекциях я часто описывал эту ситуацию такими словами: мы никогда не знаем, о чем говорим. Потому что когда мы выдвигаем теорию или пытаемся понять теорию, мы также выдвигаем или пытаемся понять ее логические следствия, то есть все те утверждения, которые из нее вытекают. Но это, как мы только что видели, бесполезное занятие: существует бесконечное множество непредсказуемых нетривиальных утверждений, принадлежащих информационному содержанию любой теории, и точно соответствующее ему бесконечное множество утверждений, принадлежащих ее логическому содержанию. Поэтому мы никогда не можем знать или понимать всех следствий любой теории или ее полной значимости.

Этот результат, как мне кажется, является удивительным только до тех пор, пока мы говорим о логическом содержании; но когда речь идет об информационном содержании, он выглядит вполне естественным. (В печатной форме я видел его только однажды[22], хотя и ссылался на него в моих лекциях на протяжении многих лет). Он показывает, помимо всего прочего, что понимание теории — это всегда бесконечный процесс и что в принципе теории могут пониматься каждый раз все лучше. Он также показывает, что если мы хотим понять теорию лучше, то в первую очередь мы должны открыть ее логические взаимоотношения с существующими теориями, которые образуют то, что мы можем назвать «проблемной ситуацией» в определенный момент времени.

Заметим при этом, что мы также пытаемся заглянуть вперед: мы пытаемся открыть новые проблемы, поднятые нашей теорией. Но эта задача бесконечна и никогда не может быть завершена.

Таким образом, выходит, что формулировка, которую я вначале назвал «чисто интуитивной и, быть может, немного сырой» теперь может быть прояснена. Нетривиальная бесконечность содержания теории, как я здесь ее описал, превращает проблему значимости теории в вопрос частично логической и частично исторической природы. Последний аспект зависит от того, что было открыто о содержании теории в определенный момент времени в свете преобладающей проблемной ситуации, что является проекцией этой проблемной ситуации на логическое содержание теории[23].

Подводя итоги, заметим, что существует по крайней мере один смысл слова «смысл» (или «значимость») теории, который делает его зависимым от ее содержания, а также более зависимым от ее взаимоотношения с другими теориями, чем от смысла любого множества слов.

Это, как мне кажется, одни из наиболее важных результатов, на протяжении всей моей жизни постоянно возникавших из моего антиэссенциалистского заклинания, которое, в свою очередь, было спровоцировано дискуссией, описанной в главе 6. Еще одним результатом было простое понимание того, что стремление к точности в словах ли, в понятиях или значениях сродни ловле диких гусей. Таких вещей, как точное понятие (скажем, в смысле Фреге), просто не существует, хотя понятия вроде «цены этого чайника» или «тридцати пенсов» обычно достаточно точны для контекста проблемы, в котором они употребляются. (Но обратите внимание, что понятие «тридцать пенсов», будучи социальным или экономическим, сильно изменчиво. Несколько лет назад оно имело совсем другой смысл, нежели теперь).

Фреге думает по-другому, ибо вот что он пишет: «Определение понятия… должно недвусмысленно устанавливать для каждого объекта то, подпадает ли он под это понятие или нет… Пользуясь метафорой, мы можем сказать: понятие должно иметь острые края»[24].

Однако ясно, что для того, чтобы требовать такого рода абсолютной точности от определяемого понятия, следует сначала потребовать ее от определяющих понятий и, в конечном счете, от неопределенных или примитивных терминов. Но это невозможно. Потому что одно из двух: либо наши неопределенные или примитивные термины имеют традиционное значение (которое никогда не бывает очень точным), либо они введены посредством так называемых «имплицитных дефиниций» — то есть посредством способа, которым они используются в контексте теории. Этот последний способ их ввода — если их вообще нужно «вводить» — кажется наилучшим. Но он делает значение понятий зависимым от значения теории, а большинство теорий имеют более чем одну интерпретацию. В результате имплицитно определенные понятия, а вместе с ними и все понятия, определенные с их помощью эксплицитно, становятся не просто «смутными», но систематически двусмысленными. А различные систематически двусмысленные интерпретации (как точки и прямые в проективной геометрии) могут быть совершенно различными.

Этого должно быть достаточно для установления того факта, что «недвусмысленных» понятий, или понятий «с острыми краями», не существует. Поэтому нам не следует удивляться замечаниям вроде того, какое Клиффорд Трузделл сделал по поводу законов термодинамики: «Каждый физик знает точно, что означают первый и второй законы, но… нет двух физиков, которые согласились бы об этом между собой»[25].

Мы знаем теперь, что выбор не определенных терминов во многом произволен, равно как и выбор аксиом для теории. Мне кажется, что Фреге ошибался по этому пункту, по крайней мере в 1892 году: он полагал, что существуют термины, которые являются внутренне не определяемыми, потому что «то, что логически просто, не может иметь правильного определения»[26]. Однако то, что он выдвигал в качестве примера простого понятия — понятия «понятие», — оказалось совсем не тем, что он думал. С тех пор оно было развито до понятия «множества», и мало кто сегодня отважится назвать это последнее недвусмысленным или простым.

В любом случае, ловля диких гусей (я имею в виду интерес к левой стороне «Таблицы идей») продолжалась. Когда я писал мою «Логику научного исследования», я полагал, что поиски смыслов слов должны вот-вот прекратиться. Я был оптимистом: они только набирали ход[27]. Задача философии все чаще описывалась как связанная со смыслами, а это большей частью означало, что она связана со смыслами слов. И никто всерьез не подвергал сомнению неявно принятую догму, что смысл утверждения, по крайней мере, в его самой развернутой и недвусмысленной формулировке, зависит от (или является функцией) его слов. В отношении как британских философов языка, так и последователей Карнапа равно справедливо будет сказать, что задача философии для них состояла в «экспликации понятий», то есть в их уточнении. Однако просто нет такой вещи, как «экспликация» или «эксплицированное» или «точное» понятие.

Но проблема остается: как сделать наши смыслы или значения яснее, если требуется рост ясности, или точнее, если требуется рост точности? В свете моего заклинания главным ответом на этот вопрос является: любое движение в направлении роста ясности или точности должно быть движением ad hoc или пошаговым, поэтапным. Если из-за недостатка ясности возникает недопонимание, не пытайтесь сооружать новые и более солидные основания, чтобы воздвигнуть на них более точный «концептуальный каркас», но переформулируйте вашу формулировку ad hoc, чтобы избежать недопонимания, которое уже возникло или которое вы можете предвидеть. И всегда помните, что невозможно говорить так, чтобы вас не могли неправильно понять: всегда найдутся те, кто поймет вас неправильно. Если требуется рост точности, то он требуется потому, что его требует проблема, которую вы решаете. Просто делайте все, чтобы решать ваши проблемы наилучшим образом, и не пытайтесь заранее делать ваши понятия и формулировки более точными в благой надежде, что это снабдит вас арсеналом для будущего использования при решении проблем, которые еще не возникли. Они могут никогда не возникнуть: эволюция теории может обойти стороной все ваши усилия. Интеллектуальные орудия, которые потребуются позже, могут очень отличаться от тех, что любой из нас может иметь в запасе. Например, почти очевидно, что никто не мог бы, пытаясь уточнить понятие одновременности, натолкнуться на «анализ» Эйнштейна до открытия проблемы Эйнштейна (асимметрии электродинамики движущихся тел). (Не следует думать, что я разделяю до сих пор популярную точку зрения на достижения Эйнштейна как на результат использования им «операционного анализа». Этого не было. См. стр. 20 моего «Открытого общества» [1957(h)][28] и позднейшие издания, том II. С. 29)

Метод обращения с проблемами ясности и точности по мере надобности ad hoc можно назвать «диализом», чтобы отличать его от анализа: от идеи, что анализ языка как таковой может решать проблемы или создавать орудия для будущего применения. Диализ не может решать проблемы. Он решает их не более, чем на это способны определения, экспликации или анализ языка: проблемы могут быть решены только при помощи новых идей. Но иногда наши проблемы могут потребовать, чтобы мы проводили новые различия — различия ad hoc, для данной задачи.

Это пространное отступление[29] увело меня в сторону от моей главной темы, к которой я теперь возвращаюсь.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК