Неспособность скорбеть

В 1980-х в Германии разгорелась яростная дискуссия, вошедшая в историю под именем «спора историков» (Hiscorikerstreit). Начало ей положил историк и философ Эрнст Нольте, который объяснял, что практики государственного террора, такие как концлагеря, появились в СССР раньше, чем в Германии. Германские социалисты знали о них, например о Соловецком лагере, задолго до прихода к власти нацистов, так что в этом отношении СССР мог оказать прямое влияние на нацистскую Германию. В ответ философ Юрген Хабермас выступил против неприемлемой «историзации Холокоста», целью которой, по его мнению, было снять бремя исторической вины. Последующая дискуссия показала, насколько сильны самоограничения, которые мешают сравнивать два режима, и особенно их лагеря. Даже в 1998 году французский историк Франсуа Фюре с сожалением писал, что этот предмет «табуирован»{413}.

В России Василию Гроссману в «Жизни и судьбе» удалось задолго до Арендт и Нольте проанализировать сходства, различия и формы взаимодействия двух враждебных режимов. Написанный в 1950-х, но прочитанный в России только в 1990-х, роман Гроссмана смог оказать влияние лишь на постсоветское воображение. После распада СССР бывший член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев описывал советский режим с помощью параллелей с нацистской Германией: «Это был полноценный фашизм российского типа. Трагедия в том, что мы в нем не покаялись». Яковлев был главой Президентской комиссии по реабилитации жертв политических репрессий и хорошо знал, что «реабилитация» отнюдь не являлась синонимом покаяния. Один из основателей общества «Мемориал» Вениамин Иофе писал, что «хаос в исторических, политических и моральных оценках» советского прошлого был «дымовой завесой», которая маскировала основную проблему — необходимость оценить советский период российской истории «в столь же бесспорных формах, какие были найдены в отношении национал-социализма»{414}. Иофе желал, чтобы в постсоветской России появился столь же ясный взгляд на трагическое прошлое страны, как и в Германии после Второй мировой.

В последнее десятилетие историки вернулись к вопросу о взаимовлияниях нацистской Германии и СССР. Действительно, их институты и практики террора взаимодействовали задолго до того, как был подписан пакт Молотова—Риббентропа. В ключевые исторические моменты оба режима выборочно подражали друг другу, и это взаимоподражание продолжалось даже на пике конфронтации между ними. Историю самых кровавых земель и событий XX века можно представить как цепь имитаций и конфронтаций, — мимесис, который можно найти в самом сердце соперничества{415}. В новейшей историографии хроника этих взаимовлияний — торговли, имитаций, обманов, разочарований, конфликтов и нового витка имитаций — отодвинула на второй план устаревший поиск сходств и различий между двумя формами тоталитаризма.

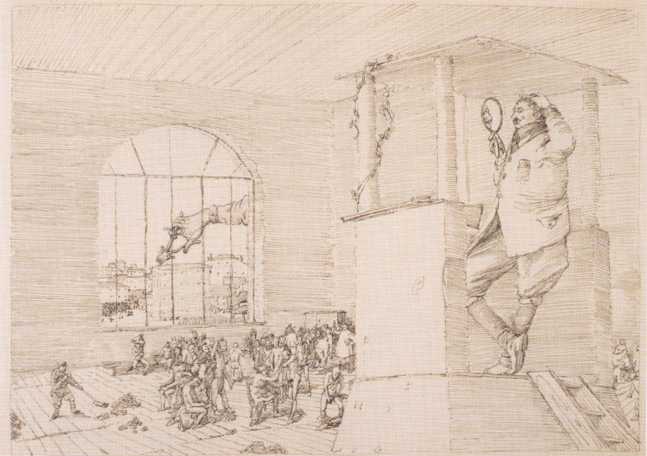

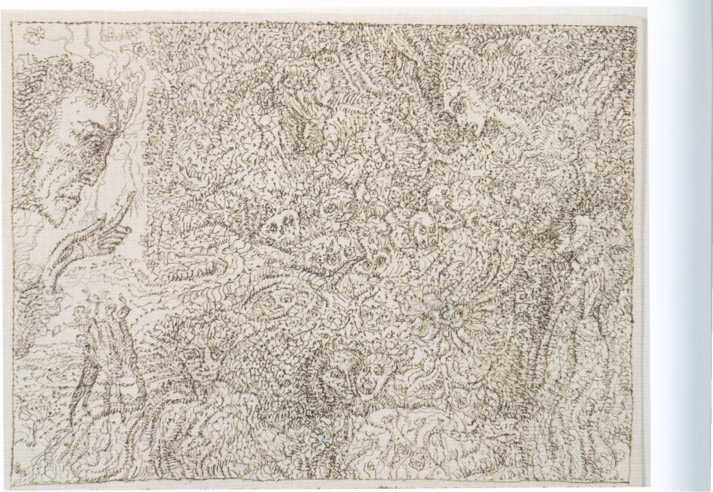

Борис Свешников (Россия, 1927—1998). Рисунок без даты, чернила,

27.9 х 39.3 ст (11 х 15 Уг in.)

Collection Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Norton and Nancy Dodge

Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union

2003.0872 I 21097

Фото Jack Abraham

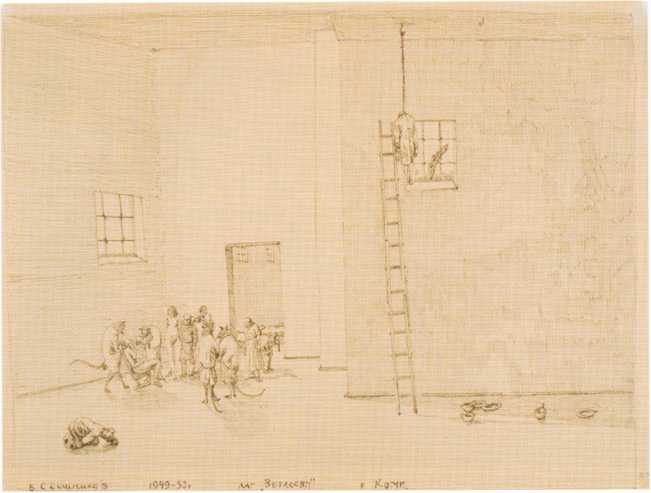

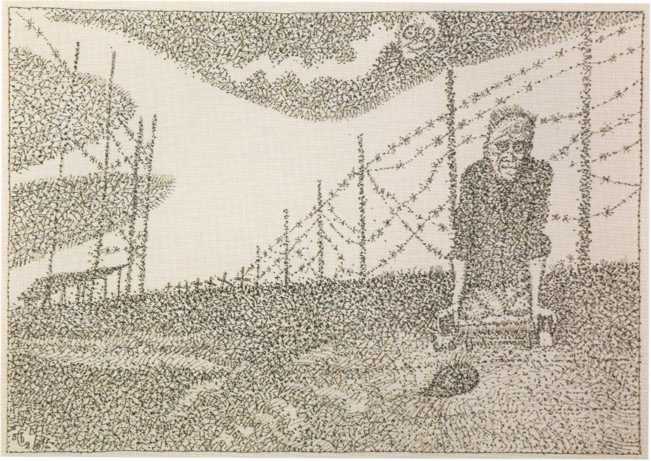

Борис Свешников. Рисунок, 1949—50, чернила,

27.9 х 39.3 cm (11 х 15 Уг in.)

Collection Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Norton and Nancy Dodge

Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union

D22301

Фото Jack Abraham

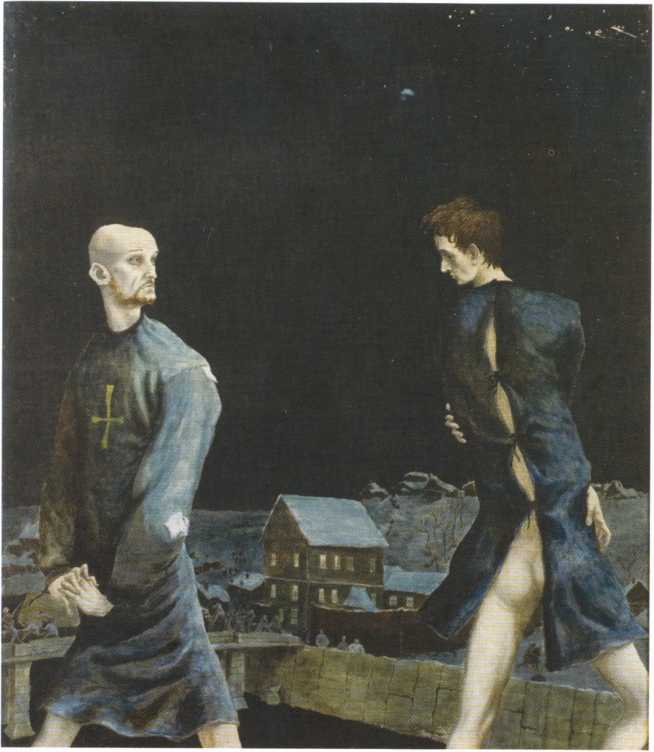

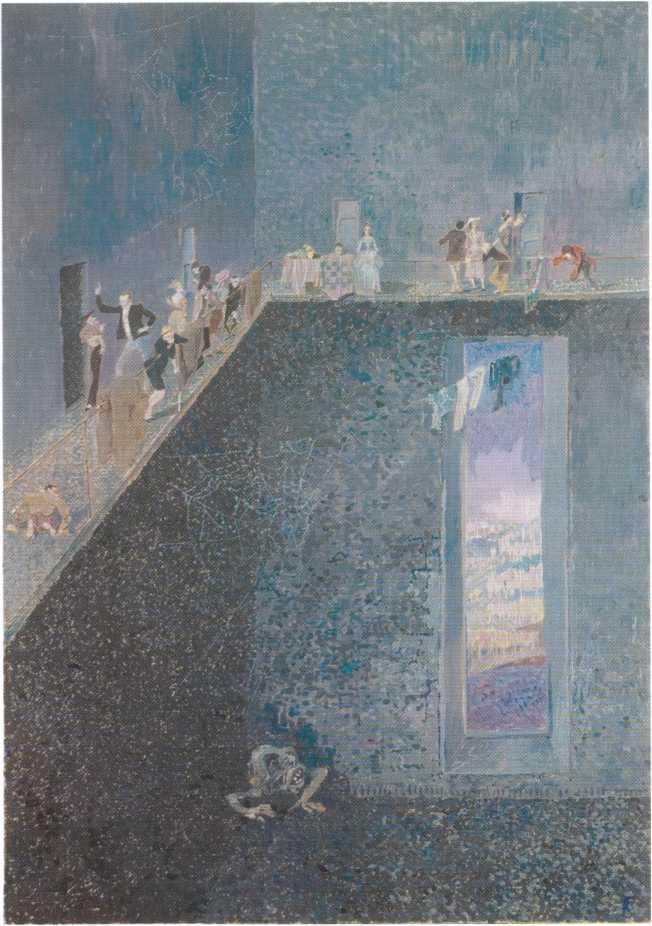

Борис Свешников. Встреча, без даты, масло,

80.1 х 70 ст (31 9/16 х 27 9/16 in.)

Collection Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Norton and Nancy Dodge

Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union

2003.0750 / 21676

Фото Jack Abraham

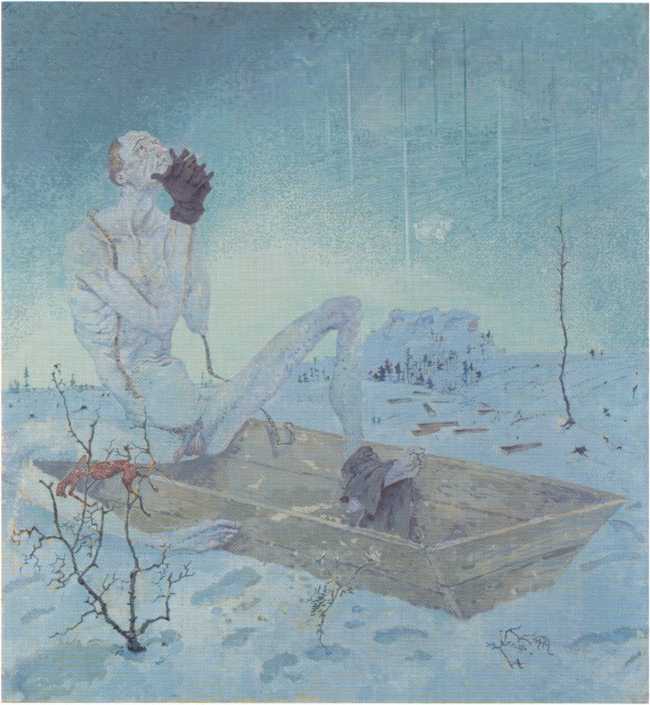

Борис Свешников. Без названия, 1951, масло,

80 х 47.5 ст (31 1/2 х 18 11/16 in.)

Collection Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Norton and Nancy Dodge

Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union

2003.0748 / 21527

Фото Jack Abraham

Борис Свешников. Мастерская гробовщика, 1961, масло,

79.5 х 74.7 ст (31 5/16 х 29 7/16 in.)

Collection Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Norton and Nancy Dodge

Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union

2000.1462 I 16784

Фото Jack Abraham

Борис Свешников. Весенняя роща, 1957, масло,

70 х 50 ст (27 9/16 х 19 11/16 in.)

Collection Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Norton and Nancy Dodge

Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union

2003.0762 I 21677

Фото Jack Abraham

Борис Свешников. 22567. Рисунок, 1992, чернила,

30.5 х 42.8 ст (12 х 16 7/8 in.)

Collection Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Norton and Nancy Dodge

Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union

D22567

Фото Jack Abraham

Борис Свешников. Рисунок, 1998, чернила и гуашь

28.4 х 38 cm (11 3/16 х 14 15/16 in.)

Collection Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Norton and Nancy Dodge

Collection of Nonconformist Art from the Soviet Union

D22571

Фото Jack Abraham

Сравнивая немецкую память о национал-социализме и российскую память о советском социализме, нужно принять во внимание ряд важных факторов. Во-первых, коммунистический режим в России просуществовал гораздо дольше, чем нацистский — в Германии. Наверное, исправление причиненного им вреда тоже должно занять больше времени. Далее, после падения советского режима в России прошло меньше времени, чем после краха нацистского государства в Германии. Поскольку советский режим продержался семьдесят лет, включая по крайней мере тридцать лет террора, анализ по поколениям здесь менее уместен, чем в отношении переживших Холокост и их потомков.

В постсталинской России открытые исторические дискуссии были прерваны после краткого периода хрущевской «оттепели», а потом возобновились лишь в середине 1980-х; свои перерывы в «способности скорбеть» были и в послевоенной Германии, и все же историческое время здесь работало свободнее и быстрее. Во-вторых, жертвы советского режима были намного более несходны между собой, чем жертвы нацистского режима. Их потомки сильнее рассеяны по миру. Их интересы также несходны, что порождает многочисленные конфликты памяти на постсоветском пространстве. В-третьих, послевоенная трансформация Германии была навязана в итоге военного поражения и иностранной оккупации, а постсоветская трансформация России была сознательным актом политического выбора. В постсталинской России не было оккупационной власти; она сама управляла собой, оставаясь суверенным государством. В сравнении с планом Маршалла международная помощь странам бывшего СССР была очень непоследовательной. И наконец, в субъективном опыте жертв обоих режимов и их потомков есть существенные различия.

Несколько десятилетий назад франко-русский историк Михаил Геллер точно указал на ключевое различие между двумя формами террора: «Колыма — близнец гитлеровских лагерей смерти. Но и от них она отличается... Разница в том, что в гитлеровских лагерях смерти жертвы знали, почему их убивают... Тот, кто умирал в колымских и во всех других советских лагерях, умирал недоумевая»{416}. Если нацистская теория расовой чистоты проводилась в жизнь последовательно, то советская теория классовой борьбы — гораздо более произвольно. Большая часть погибших в нацистских лагерях евреев и цыган была согласна с надзирателями хотя бы в том, что они действительно были евреями или цыганами (что, разумеется, не означало согласия с тем, что поэтому они должны умирать). Напротив, множество кулаков, саботажников и врагов народа, погибая в советских лагерях, не соглашались с тем, что они — кулаки, саботажники или враги народа. Более того, многие из них ненавидели «врагов народа» не меньше, чем их ненавидела лагерная администрация. Разделяя взгляды своих палачей, многие политические заключенные в сталинских лагерях верили, что в их случае произошла досадная ошибка. В нацистских лагерях, наоборот, типичная жертва (например, еврей) не сомневалась в своей идентичности и принадлежности к группе, но возражала против всей системы идей, которая вела к уничтожению этой группы. Советский и нацистский режимы были одинаково чудовищны, но в них проявлялись разные структуры несогласия между властями и теми, кто стал их жертвой. Эти разные структуры несогласия порождали у жертв двух режимов глубоко различные чувства и, в свою очередь, приводили к совершенно разным следствиям.

В случае Германии речь идет о мощных антифашистском и сионистском движениях. В случае СССР — о хаотичной и часто болезненной смеси лояльности, эскапизма и пассивного сопротивления государству.

Сравнивать российскую и германскую память о терроре — все равно что сравнивать двоих людей на разных стадиях жизненного цикла, например подростка и старика. Чтобы понять, что их на самом деле отличает друг от друга, надо представить старика молодым. Отмечая конец нацистского режима 1945 годом и конец советского режима 1991 годом, сегодняшнее — через четверть века после смены режима — состояние российской памяти стоит сравнивать с тем состоянием германской памяти, которое было характерно для нее в 1960-х годах. В Германии уже прошли тогда Нюрнбергский (1945—1946) и Франкфуртский (1963—1965) процессы; в России неудачная попытка суда над КПСС относится лишь к 1992 году. Немцы начали открывать мемориалы и музеи в местах бывших лагерей в 1960-х, а россияне — лишь в 1990-х. Но жалобы на «коллективную амнезию» и «молчание о катастрофе» были так же типичны для Германии 1960-х, как и для России 2000-х.

Первое исследование памяти о нацистском терроре запечатлело положение дел на 1967 год. Речь идет о замечательной книге немецких психологов Александра и Маргарет Митчерлих «Неспособность скорбеть». Начиная заново дело германской культурной критики, они выявили синдром «бессознательной фиксации на прошлом», который скрывается за видимой амнезией. Среди проявлений этого синдрома они назвали «истощение коллективного эго» и «блокаду социального воображения»; и то и другое сопровождало материальное процветание западногерманского общества 1960-х годов, итог военного поражения и иностранной помощи. Германии не удалось тогда прийти к «политическому разрешению прошлого»; ее историки, публичные интеллектуалы и политики не смогли «овладеть прошлым», в котором погибли миллионы. «После той огромной катастрофы, что была у нее за плечами... страна, кажется, истощила потенциал политических идей», и государственная жизнь превратилась в «простую административную рутину». Вопреки тому, что обычно делают психологи, Митчерлихи обвиняли в ситуации не конкретных людей, а политическую систему. Они видели связь между состоянием германского общества и экономикой, признавая, что «упорный труд и экономический успех дали затянуться открытым ранам прошлого... Экономическое возрождение сопровождалось ростом уважения к себе». В постсоветской России рост уровня жизни дался не упорным трудом, а счастливым случаем — запасом природных ресурсов и ростом цен на энергоносители. В остальном же диагноз, который Митчерлихи вынесли Германии 1960-х, справедлив и для России 2000-х. Подобно Германии в годы ее «неспособности скорбеть», постсоветская Россия вошла в период внезапного процветания, живя «в материальном отношении лучше, чем когда бы то ни было». Подобно германскому обществу 1960-х, современное российское общество не хочет преодолевать свою «аффективную изоляцию... от всего остального мира». Рабочая гипотеза немецких психологов подтвердилась в новом контексте, который авторы, вероятно, не могли бы и вообразить: «Наша гипотеза — в том, что политическое и социальное бесплодие современной Германии происходит от отрицания ею прошлого»{417}. Все это очень похоже на Россию 2010-х. Такое сравнение не так уж грустно: зная последующее развитие Германии, в нем можно найти зерно надежды. Ряд исследований показали, что трансформация германской памяти отражала более широкий процесс развития культуры, общества и политики и, одновременно, вела эти процессы за собой{418}. Если германская память и политическая жизнь так сильно изменились со времен Митчерлихов, это укрепляет надежду на то, что в будущем Россию ждут, возможно, схожие трансформации{419}.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК