Типология фантастики у Тодорова

Типология фантастики у Тодорова

Поскольку Тодоров сводит всю «сущность» фантастического к нескольким оппозициям, лежащим на одной оси, можно сказать, что он практикует некий аскетический редукционизм. Покажем прежде всего, что это за ось. Затем, используя свой собственный пример «минимального литературного произведения в жанре фантастики», продемонстрируем, как работает модель Тодорова.

Схема выглядит так:

Необыкновенное (в чистом виде) — необыкновенное фантастическое — чудесное фантастическое — чудесное (в чистом виде)

Фантастическое представляет собой некую фазу чтения, причем фазу мимолетную, преходящую. Она порождается состоянием нерешительности у читателя — относительно того, идет ли речь в данном произведении о происшествиях естественного (рационального) или сверхъестественного (иррационального) порядка.

Необыкновенное в чистом виде пугает и изумляет, однако не будит характерных сомнений, образующих фантастическую ауру. Сюда относится роман ужасов, рассказывающий истории страшные, но все же мыслимые и в природном порядке. В той мере, в какой интенсивность необычайности, а тем самым и ужас, слабеет, жанр уходит со схемы влево и дальше уже теряется в литературе «самых обычных» видов. В качестве переходного звена на этом пути Тодоров называет Достоевского.

Необыкновенное фантастическое уже дает основание для сомнений и нерешительности. У читателя прежде всего появляется мысль, что описываемое событие обязательно подразумевает вторжение Сверхъестественного, но финал приносит разъяснение непредвиденное — целиком рациональное. Сюда относится, например, «Рукопись, найденная в Сарагосе» Потоцкого.

Чудесное фантастическое построено прямо противоположным образом: в финале дается иррациональное разъяснение. Так, в «Вере» Вилье де Лиль-Адана финал новеллы подтверждает, что умершая героиня вновь воскресла.

Чудесное в чистом виде опять-таки не будит никаких сомнений и нерешительности; делится на четыре области:

(a) «гиперболическое чудесное» — преувеличения, комические преувеличения, «элефантиазы»;

(b) «экзотическое чудесное» — сюда относится то, что неправдоподобно, но чему читатель в конечном счете мог бы и поверить;

(c) «инструментальное чудесное» — магические объекты типа лампы Аладдина выступают в качестве инструментов;

(d) «научно-чудесное» — то есть science fiction.

Чтобы проявились колебания в решении и тем самым могла выступить фантастичность текста, читатель должен воспринимать его буквально: следовательно, ни поэтически, ни аллегорически.

Теперь приведем пример для уяснения этих структурных отношений.

Предложение «черная туча поглотила солнце» можно принять прежде всего за стертую поэтическую метафору. Мы понимаем, что туча не проглотила солнце на самом деле: это только образное, в переносном смысле. Если мы далее вместо тучи подставим «ложь», а вместо солнца «правду», фраза приобретет характер аллегорического высказывания. Но если мы, напротив, возьмем ее в буквальном смысле, появятся сомнения и нерешительность, допускающие возникновение фантастической ауры. Мы узнаём из фразы, что туча действительно съела солнце, но в каком порядке вещей: естественном или сверхъестественном? Если она его съела так, как змей в сказке, то мы находимся в сфере «чудесного в чистом виде». Если, напротив, она его поглотила, как некая космическая туча сделала с солнцем в романе астрофизика Фреда Хойла «Черное облако» («The Black Cloud»), то мы переносимся на почву научной фантастики. Как в этом романе: туча состоит из космической пыли и представляет собой результат «межзвездной эволюции», а солнце она поглотила потому, что питается звездным излучением.

В своем последнем звене результат нашей классификации, правда, не совпадает с результатом классификации Тодорова, потому что у него science fiction, по существу, приравнивается к иррационализму, облеченному в псевдонаучные формы. Однако нет смысла спорить с Тодоровым о той или иной локализации science fiction, потому что в отношении изображенной здесь оси имеются более важные возражения.

Тодоровский замысел относительно определения фантастического в своих связанных с классификацией результатах ведет к довольно-таки странным выводам практического характера. Фантастическим, например, для него является роман, порождающий сомнение: происходит ли разжижение крови святого в пробирке (эту кровь ежегодно извлекают из реликвария) естественным или сверхъестественным способом? Например, вызывает ли этот феномен некая химическая реакция, инициируемая влиянием дневного света, или тут дело в чудотворном вмешательстве небес? Мы бы отнесли такой роман скорее к религиозной, а не фантастической проблематике, потому что речь идет о фактах невымышленных, а тем самым — и о невымышленных сомнениях по поводу их интерпретации.

Вместе с тем в схеме Тодорова нет места для нескольких групп широко известных литературных произведений. Например, в произведениях, относящихся к PF — Politic Fiction[145], изображают события после того, как японцы, победив американцев во Второй мировой войне, оккупировали США; или что стало с Францией, когда террористам удалось убить президента де Голля. Поскольку ничего такого на самом деле не произошло, оба произведения нельзя назвать реалистическими. Тем не менее трудно отстаивать ту позицию, что победа Японии над Америкой или преждевременная смерть генерала де Голля были бы чем-то необычайным в том смысле, что такое невозможно в естественном порядке вещей. Речь явно идет о «фантастической истории» — о вымышленной альтернативе определенному отрезку всемирной истории. Эта альтернатива не реализовалась и потому относится к области фантазии. Тодоров же приговаривает такие произведения к изгнанию из жанра, а тем самым — к вечному скитальчеству, потому что больше нигде места для них нет.

Нет на тодоровской оси места и для таких произведений, как «Три версии предательства Иуды» Х.Л. Борхеса. Аргентинский писатель изобрел небывалую ересь. Его герой, скандинавский теолог, объявил, что Иуда, а не Иисус был Спасителем. Герой Борхеса аргументирует свою ересь софизмами, напоминающими богословские доводы. Это не сказка, не аллегория, не поэзия, не апокриф. Это также и не какая-то скорее причудливая, чем историческая ересь наподобие пелагианской или манихейской. Поэтому признано, что речь здесь идет о фантастической теологии. Но Тодоров и произведения Борхеса обрекают на вечное генологическое изгнание, потому что они не дают ни малейшего основания для колебаний в плоскости «посюстороннее — потустороннее».

Зато к фантастике в тодоровском понимании надлежало бы причислить криминальные романы, основанные на известной загадке: каким образом кого-то убили в «герметически закрытой комнате»? В таких книгах уделяется как можно больше внимания тому, чтобы утвердить читателя во мнении, будто никаким естественным способом в эту комнату проникнуть нельзя. Тем не менее читатель, вообще говоря, не сомневается, что убийство произошло в естественном порядке вещей. Тем самым он не сомневается и в том, что проводимое следствие в конечном счете увенчается успехом. Не сомневается, потому что безоговорочно верит концепции жанра, которая категорически запрещает авторам звать на помощь «загробные подкрепления» при построении сюжета.

Как мы видим, сгруппированные по видам литературные произведения не представляют собой чего-то наподобие горной цепи на необитаемой планете, когда пришелец с Земли может любые фрагменты этой цепи называть так, как ему заблагорассудится. Надо заметить, что читателю видовая принадлежность произведения известна еще до того, как он приступил к чтению, и она, собственно, и определяет его общую установку по отношению к тексту. Отчетливость ожиданий, вызванных знакомством с жанровой принадлежностью, видна, например, из такого примера. Я принес домой две книги: бытовой роман и повесть о привидениях. Нечаянно их перепутал, и, начав читать первый вместо второй, возвожу невинные происшествия из повседневного быта, встреченные при чтении, в ранг предвестников Необычайного, которое, конечно, вот-вот выступит на сцену. Только через некоторое время я разбираюсь в случившемся недоразумении. Так что если текст рассматривается в изоляции, то в нем мнение о сверхъестественной природе происшедшего убийства может быть высказано хоть сто раз. Читателю, которому известны жанровые условности, лучше знать. По отношению к этой ситуации тодоровская модель ничего не дает. В этой модели (в связи с определением фантастического) имеется процессуальный момент, соответствующий колебаниям читателя в принятии решения. Эти колебания происходят в продолжение чтения. Сама по себе попытка построения модели литературного произведения как процесса, по моему мнению, рациональна. Произведение «длится» для нас, а вместе с тем «минует» нас, только когда мы непосредственно его читаем, а потом оно становится воспоминанием. Но воспоминание о произведении трудно отождествить с самим произведением.

Подчиняясь структуралистскому канону, Тодоров сводит дилеммы восприятия к бинарной форме, оперируя при этом той или иной парой оппозиций. Однако оппозиция «рациональное — иррациональное» не является при чтении ни единственной, ни главной. Вот другие, не менее существенные пары: серьезное — ироническое, прогноз — диагноз, конвенциональное повествование — неконвенциональное повествование и т. д.

Оппозиции последнего рода я посвятил в данной книге особый раздел — «Протокол чтения», что освобождает меня от обязанности уделить внимание этой оппозиции здесь. В целом сказать надо только следующее: читательские решения осциллируют не в единственном измерении. Впрочем, Тодоров об этом хорошо знает, поскольку он разместил жанровую ось на уровне «буквального» чтения (иначе говоря, рассматривая ее с позиции наивного реализма) — между полюсами аллегории и поэзии. Я даже знаю, почему из этой последней пары он не сделал особой оппозиции, то есть почему он не продвинул это противопоставление «на ось». Дело в том, что поэтическое и аллегорическое вовсе не исключают друг друга взаимно. Доказательством служит бесчисленное множество аллегорических произведений в стихах. Но зато Тодоров утверждает — и уже с уверенностью, — что взаимно друг друга исключают фантастическое и поэтическое. Получается, что не существует такой вещи, как фантастическая поэзия. По-видимому, жанровые оси — это божества, требующие немалых жертв.

Ирония — это обращение (в плане языковом и предметном) высказывания против самого себя. Ирония — деформация повествования «нулевого уровня», «нормального», как судебный протокол. Если текст отчетливо ироничен или отчетливо серьезен, у читателя с ним в целом не будет больших проблем. Колебания по поводу принятия решения возникают, когда читатель не знает, является ли повествование ироническим или нет. Эта неопределенность помогает обострению внимания и соответственно расширению диапазона смыслов, которые текст может имплицировать. Неясность по поводу того, говорит ли автор серьезно или потешается, усиливает семантическую неопределенность произведения. Пороговой является столь малая доза иронии, что сомнительно, есть ли она вообще в тексте. Сообщение с самой высокой неопределенностью в данном отношении, по-видимому, содержит несколько смысловых уровней. Поэтому такая тактика обычна в эпических произведениях (сравните иронию у Томаса Манна). В произведениях Кафки ирония скрыта иначе и так, что многие читатели ее вообще не замечают. Они удивляются, что вообще кто-то может смеяться, читая «Замок» (Кафка сам смеялся, когда читал роман своим близким). Ирония может включаться в текст конвенционально и неконвенционально. Юмор, категория более высокая по отношению к иронии, возникает на основе деформаций текста, имеющих весьма богатую типологию. Ирония Т. Манна, например, в «Былом Иакова», правда, деликатна, но вполне заметна. Когда фараон беседует с Иосифом, то мы знаем, что оба своей мудростью и изысканным красноречием обязаны автору. Ирония сцены происходит от него же — иными словами, от его неусыпного присутствия. Слушая разговоры господина К. со священником или с художником, мы ничего не узнаем о Кафке, то есть о его ироническом присутствии. Ирония содержится в самом изображаемом мире — как воздух. Она именно затаенная, чтобы создать впечатление, будто она не исходит от автора. Но здесь мы должны прервать наше отступление от темы.

Неопределенность внутри альтернативы «диагноз — прогноз» типична для science fiction. Эта неопределенность затрудняет выяснение того, дан ли в произведении простодушный проект некоего будущего — или скорее под маской этого простодушия нарисована карикатура на настоящее. Если перед нами попытка беллетризованного видения будущего, то даже если бы эта попытка местами представлялась комичной, мы поймем, что этот комизм возникает из сопоставления нашего «сегодня» с изображаемым будущим. Нас, сегодняшних людей, может смешить то, что людей будущего вообще не должно бы смешить: например, «электронный двойник, заменяющий человека на маловажных заседаниях». (Во всяком случае, о чем-то подобном футурологи рассуждают вполне серьезно.)

Если, однако, мы считаем «прогноз» мнимостью, то есть предлогом поговорить о современности, то от этой смены установок изменится и модальность высказывания. Актуализация повествования и содержащейся в нем адресности выйдет за пределы повествования в сторону карикатуры, гротеска, а может быть, даже памфлета или пасквиля. Читатель же участвует в определении смыслов, выбирая между ориентацией на будущее и как бы «костюмированной» альтернативой, причем в последнем случае речь идет о всего лишь переряженной под будущее современности.

Рациональный выбор между обоими названными полюсами часто невыполним. Этой невозможности выбора постоянно сопутствуют критические споры по вопросу, «о чем же на самом деле» говорит данное произведение. Очевидно, что эти споры осуждены быть вечными, потому что наивно было бы думать, будто автор даст такое разъяснение, которое на будущее окончательно решит вопрос. Опубликованный текст «отключается» от своего создателя, который уже не может стабилизировать его значений никакими произвольными уведомлениями.

Надо со всей определенностью оговорить здесь, что обе взятые нами для примера пары (диагноз — прогноз, ироническое — серьезное) не образуют оппозиций в логическом смысле. По-видимому, их полюса действительно друг друга взаимно исключают, если их рассматривать в отрыве друг от друга, однако de facto такого взаимоисключения — при чтении литературных произведений — не происходит, во всяком случае, в нем нет никакой необходимости. «С точки зрения здравого смысла», текст не должен быть ироническим и одновременно серьезным, прогноз не должен быть одновременно диагнозом.

«Роза ветров». Модель n-модальной ситуации восприятия (принятия решений) читателем по отношению к генологически не определенному тексту.

Однако литература не обращает внимания на такие предостережения со стороны «здравого смысла», потому что категориальная неопределенность (как неоднозначность) обогащает текст — если только она является колебанием между основными установками, а не простой неразберихой из-за полной невразумительности текста.

Вместе с тем дело не обстоит в целом так, чтобы литературные произведения сами всегда были «расово чистыми» и давали основу для колебаний (в смысле принятия решений) только в одном измерении. Что здесь необходимо, так это соединить полярные оппозиции в систему. Накладывая друг на друга оси уже упомянутых и других «оппозиций» таким образом, чтобы они перекрещивались, мы в конце концов получаем многомерную «розу ветров» — многомерную систему координат, которая и дет нам формальную модель ситуации читателя, принимающего целый ряд решений по поводу комплексно сконструированного текста. Не все тексты подразумевают принятие решений по всем возможным осям, однако теория литературного произведения должна принимать во внимание все типы осей. Надо подчеркнуть, что отдельные принимаемые решения должны рассматриваться как зависимые переменные. Если мы примем, что литературное произведение есть диагноз под маской прогноза, то тем самым меняется исходное направление принятия решений по оси «ироническое — серьезное». Однако что же происходит, когда колебания по поводу принятия решения устойчиво продолжаются по нескольким осям одновременно? Эта многоплановая неопределенность участвует в конституировании текста как «мира в себе» — как корабля, которому не удается причалить ни к какому берегу: ни к фантазии, ни к аллегории, ни к яви, ни к сну.

Перейдя от анализа традиционной фантастики к обсуждению произведений Гоголя и Кафки, Тодоров раньше времени отбросил в сторону свой аппарат модельных структур. Несомненно, одномерной оси для обсуждения Гоголя и Кафки мало, но наша многомерная «роза ветров» — это, по существу, координатная сетка для решений по n осям, отображающая n-модальную неопределенность позиции читателя по отношению к кафкианскому тексту. С Гоголем обстоит несколько иначе, хотя Тодоров обоих этих писателей зачислил по своей классификации в одну рубрику. Но дело в том, что Гоголь — например, в «Носе» — гораздо более этноцентричен и вместе с тем менее «фантастичен», чем это представляется Тодорову.

Схема Тодорова служит одновременно для классификации литературных произведений в области фантастики и для выбрасывания произведений из этой области. Для классификации — потому, что эта схема разносит некоторые из них по рубрикам, а для выбрасывания — потому, что другие произведения она не пускает ни в одну рубрику. Завершив эту схему, Тодоров переходит к установлению внутренней сети отношений между повествовательными жанрами в рамках фантастики.

По видовой семантике он подразделяет фантастику на два круга: «я» и «ты». Круг «я» ориентирует нас на относительную изоляцию человека перед лицом мира, который этот же человек создает. Ударение ставится на самом столкновении противоположностей, а не на какой-либо посреднической инстанции. Напротив, круг «ты» направляет наше внимание именно на такое посредничество, и эта трехчленная зависимость обнаруживается в самой основе сети отношений. Круг «я» находит свое предельное завершение в безумии, отрезающем человека от реальности (ср. рассказ Мопассана «Орля»).

Тодоров разъясняет, что фантастика круга «ты» возникла как способ избежать табуистических барьеров, поскольку ставит себе цель «разрядить» либидо, не могущее найти непосредственного выхода в творчестве и выступающее поэтому в фантастических масках. Но в наши дни табуистические барьеры рухнули, всё сексуальное находит себе прямое выражение, так что фантастика круга «ты» угасла. В этих разъяснениях мы снова сталкиваемся с наивной верой в универсальную силу исключения одного из членов оппозиции (в данном случае оппозиции «опосредствованное выражение — непосредственное выражение»). Якобы то, что может быть выражено в литературе непосредственно, уже не может быть выражено косвенно. В «Жюльетте» де Сада, правда, с разделами, содержащими непосредственные порнографические картины, соседствуют разделы порнографии фантастической, например, описания монструозного «московита Минского». Но трудности интерпретации такого соседства схема Тодорова обходит стороной.

В оставшейся части книги он провозглашает, что фантастика (как она истолкована в его схеме) ныне мертва. Проза Кафки, которую Тодоров обсуждает на примере «Превращения», не дает оснований колебаться в решении, происходит ли действие естественным путем или иначе. Это не поэзия, не аллегория: текст не указывает семантического «адреса» этой прозы. Поэтому надо признать, что Кафка придал своим текстам полную автономию по отношению к реальности и что логика сна поглощает у него все повествование вместе с читателем. «Son monde tout entiur ob?it а une logique onirique sinon cauchemardesque qui n’a plus rien а voir avec le r?el»[146] (стр. 181 французского издания). Тодоров даже не пытается смоделировать структуру перехода от традиционной фантастики к кафкианской. Для этой последней он не дает также какого-либо практически пригодного определения. От сообщения, в котором он использует реляционные модели, он сразу переходит к оглашению своих впечатляющих, но все же общих мест.

Однако приведенная выше «роза ветров», по существу, и есть такая n-мерная (по числу принимаемых решений) координатная структура, которая отображает n-модальную неопределенность в отношении читателя к кафкианскому тексту.

Тодоров преждевременно отбрасывает понятие семантической неопределенности (в отношении принятии решений) как существенного компонента чтения, который делает для произведения возможным приобретение особого рода «автономии». Эта «автономия» создает впечатление, будто данное произведение является замкнутым относительно мира. Тем самым «автономия» уподобляет писателя творцу «нового универсума».

Повествовательная техника может ориентироваться собственно на то, чтобы читателю не удалось спонтанно выполнить классификационный акт соотнесения текста с одним из известных (потому что уже конвенционализованных) универсумов дискурса. Текст, который «не хочет» ни с чем соотноситься, приобретает благодаря этому особую автономию. Создается впечатление, что он не описывает никакого сегмента яви или хотя бы сна, но конституирует мир, «выделенный словом, словом сотворенный» — а не только воспроизведенный или вызванный в памяти. Как раз таким же образом, когда в тексте присутствуют детерминанты, одновременно направляющие автоматизм восприятия в противоположные стороны, текст как бы зависает — из-за своей несоотнесенности — в странном состоянии автономности, полученной благодаря возникшим противоречиям.

Сходная ситуация встречается в области оптических обманов, когда некоторое пространство — например, внутренность комнаты — преобразуется с таким расчетом, чтобы зрительный анализатор не был в состоянии однозначно синтезировать увиденное как целое. Можно, например, соорудить специальную камеру, показывающую внутренность комнаты, но с размерами стен, окон и дверей, рассчитанными так, чтобы противоречить известным нам законам оптической перспективы. Объекты, более близкие к наблюдателю, можно сделать относительно малыми, а более удаленные увеличить так, что от всех этих объектов к глазу будут доходить данные, вводящие его в заблуждение по поводу соотношений, которые фактически имеют место. Тогда у наблюдателя, который глядит на две фигуры реальных людей, стоящих в двух углах такой комнаты, будет впечатление, что один из них великан, а другой — карлик. Если же, напротив, этот наблюдатель прекрасно знает обоих людей и знает, таким образом, что они одинакового роста, и непроизвольно внесет в свое восприятие поправки в сторону их правильных размеров — тогда искажающим изменениям подвергнется фон (то есть размеры всей внутренности комнаты). При этом стабилизация изображения становится недостижимой. Наблюдатель колеблется между версией «великана и карлика» в нормальной комнате — и версией «двух обыкновенных людей» в комнате искаженных размеров. В результате у наблюдателя возникает ощущение, что видимое им подчиняется измененным законов природы и как будто бы не может образовать фрагмент «обычного мира».

Трудно напрямую и адекватно оценить ту эвристическую помощь, которую психофизиология органов чувств и прежде всего анализ оптических иллюзий может оказать литературоведу. В оптических экспериментах их компоненты организуются наблюдателем в единый образ так непроизвольно и быстро, что он сам ничего не знает об участии своей активности в возникновении интегрированного образа. Аналогичным образом мы не отдаем себе отчета о том, что мы сами вносим своим чтением в книгу, построенную согласно прочно консолидированной традиции: например, традиции авантюрного романа.

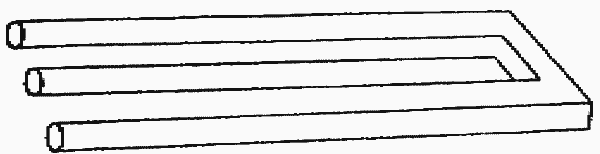

В оптических опытах логическому противоречию соответствуют объекты, о которых мы, с одной стороны, знаем, что они невозможны как пространственные фигуры; но которые, с другой стороны, нам предъявляют. Такие объекты изображены, например, на картинах М. Эшера. Можно сказать, что визуально контрадикторным является такой образ, отдельные части которого противоречат друг другу. Например, такой:

Другой тип оптического обмана соответствует текстам, любой из которых можно организовать двумя взаимно исключающими способами. Известен, например, рисунок, на котором можно видеть либо голову старой женщины в профиль, либо головку молодой девушки, лицом отвернувшейся от зрителя, как будто она смотрит в глубь картинки. Перестройка поля зрения превращает это лицо в нос старухи. Особенностью таких изображений является то, что разглядеть оба варианта альтернативы можно только попеременно.

За пределами сферы иллюзий sensu stricto находятся такие видоизменения фигур и их фона, когда они теряют свою отчетливость или однозначность. В истории живописи, начиная от импрессионизма и вплоть до абстракционизма, выражена тенденция именно такого роста неоднозначности — до превращения фигуральных элементов в их иконические производные, трансформированные до полной неузнаваемости, тем самым — до само-бытия, поскольку эти производные уже не представляют ничего значащего, но только существуют. В литературе коррелятом этой «десемантизации» пластических искусств служат эксперименты по уничтожению и «обезглавливанию» смыслов, по их сталкиванию друг с другом. Такого рода моделирующая компаративистика могла бы внести в изучение творческих подходов в литературе еще немалый вклад.

Построение текстов, полностью автономных по отношению к действительности, это деятельность — по определению — противоречивая. Такие тексты, с одной стороны, частью своих лексикографических и семантических признаков тяготеют, например, к «архаичному фразеологическому словарю», чтобы изобразить свое (текстов) происхождение от почтенной древности. Другими признаками эти же тексты ориентированы на вымышленное литературой будущее, которое столь же притворно изображено с помощью специальных неологизмов. Еще некоторые признаки ориентируют тексты «вбок». Тогда они вообще не могут быть поняты в хронологическом плане. То же самое a fortiori касается текста как целости, обладающей автаркией.

При этом неопределенность читательского решения может исходить из двух нетождественных друг другу состояний. Либо текст допускает два потенциально возможных, но взаимно друг друга исключающих толкования; либо он противоречив сам — внутренне, потому что отсылает мысль читателя одновременно по таким направлениям, которые не могут сосуществовать.

В первом, более слабом случае текст сам по себе не контрадикторен, зато контрадикторны его совместно приемлемые толкования.

Во втором, более сильном варианте противоречие уже заключено как нечто постоянное в самом произведении. Примером первого типа служат произведения Ф. Кафки, второго — Т. Парницкого.

Однако противоречивость текста есть его градиентное свойство, растущее или убывающее непрерывным образом. Поэтому оно может усиливаться или убывать в творчестве одного и того же автора. В ранних и поздних произведениях Парницкого, если рассматривать их под данным углом зрения, можно заметить возрастающий градиент усиления противоречивости как результат «эскалации антиномий». В отношении «устойчивости восприятия» к размеру дозы примененной в произведении контрадикторности читатели очень сильно отличаются друг от друга. По этим же причинам часто те самые критики, которые вполне удовлетворялись ранними романами Парницкого, отказывали в признании более поздним. Здесь же надо сказать, что между абсурдом и нонсенсом имеется логическое различие, которого мы обычно не замечаем. Абсурд — это выражение противоречивое, но осмысленное («Мария — бездетная мать»), поскольку можно понять, о чем тут идет речь — хотя речь идет о невозможном. Нонсенс — выражение внеструктурное, ибо несвязное и не связуемое на синтаксическом уровне, иначе говоря, не понимаемое. Можно, как известно, сказать: credo, quia absurdum est. Но нельзя сказать: credo, quia est nonsensum[147]. Можно верить в чудесное совпадение противоречий, но нельзя верить неведомо во что. Однако если для простых предложений отличить абсурд от нонсенса легко, то для литературных произведений, которые с логической точки зрения суть очень крупные конъюнкции предложений, такое различение может оказаться невыполнимым. В таких случаях одно и то же произведение для некоторых читателей будет абсурдом, возможно, даже чарующим, для других — ничего не значащей болтовней.

Во всяком случае, следует подчеркнуть, что Кафка как предшественник беллетристического «создания мира» не заходил так далеко в конституировании относящихся к решению моментов неопределенности у читателя, как заходят сегодня представители некоторых форм нового романа. Ибо он не вводил столь сильных противоречий в сам текст. Скорее он стремился уравновесить сталкивающиеся друг с другом интерпретации значений текста в целом. Путь от Кафки к Парницкому — это постепенный переход от кольцевого лабиринта к лабиринту c перепутанными ходами.

Итак, исходя из наблюдения Тодорова по поводу невозможности локализовать литературное произведение на каждый данный момент его восприятия на единственной оси — то есть исходя из некоторого полученного Тодоровым частного результата, — мы набросали в качестве обобщения эскиз важной в наджанровом плане модели восприятия любого возможного литературного произведения.

В самом деле мы обрисовали метод, с помощью которого можно осуществить постепенный переход от текстов одномодальных (в отношении принятия решений) — как криминальный роман или роман ужасов — к текстам n-модальным, каковы, например, произведения Кафки. Произведение, воплощающее в себе реляционную парадигматику «розы ветров», фиксирует тем самым свою неопределенность в отношении своего значения. Эта неопределенность проявляется одновременно в различных плоскостях, потому что она вторгается в тот аппарат «семантической диагностики», который неотъемлемо присущ каждой человеческой голове. При этом устанавливается подвижное равновесие на смысловых перекрестках, к числу которых относится и текст как таковой, потому что относительно кафкианского текста мы не можем решить, является ли он серьезным или ироничным, относится ли он к миру посюстороннему или потустороннему, а значит, поднимает ли он нашу юдоль до трансценденции (так некоторые говорили о «Замке») или наоборот, «тот свет» снижает до посюстороннего (это говорили другие о том же «Замке»), — не можем решить, есть ли в данном произведении мораль, зашифрованная символикой бессознательного (так утверждала психоаналитическая критика), и т. д. Тодоров же не принял во внимание, что теория литературы должна обобщать факты, а не вводить новые и новые различения между ними; иначе говоря, теория литературы должна играть всеобщую объясняющую роль.

Сосуществование многих устойчиво противоречащих друг другу интерпретаций творчества Кафки является именно таким фактом, который теория должна всемерно учитывать, а не нападать на него. Если на данном уровне абстракции понять этот факт невозможно, надо перейти на более высокий уровень. Наша модель «розы ветров» учитывает нынешнее состояние теории литературы, когда диаметрально противоположные друг другу толкования творчества Кафки сталкиваются в упор. Эта модель, опираясь на конфигурацию поля решений, объясняет, почему именно в таком состоянии теория литературы и должна быть в наши дни. Отсутствие однозначности в читательских решениях не выглядит при этом, как в проекте Тодорова, делом мимолетным и маловажным, но образует устойчивую категорию, будучи коррелятом степени семантической неопределенности текста, а не только особого типа пересечений между рациональным и иррациональным планами.

Наша модель позволяет, кроме того, определить различие между такой семантической неопределенностью, (1) которая ведет к многословной неточности повествования, и (2) такой, которая возникает в результате адресованности повествования «сразу во все стороны». Таким образом, модель устанавливает — по меньшей мере для крайних случаев — различие между эффективной и неэффективной тактикой «антиномизирующего создания миров» в литературе. Человек может заблудиться и в мире многословия, и в мире Кафки, но в обоих случаях речь идет о радикально отличных (топологически) формах потери своего пути. Различие можно иллюстрировать противопоставлением топкого болота или, допустим, тумана — и лабиринта, то есть такого значения, в котором просто и непосредственно потеряна всякая отчетливость, и такого, при котором отчетливость среды не теряется, но двигаться приходится то в одну сторону, то в противоположную. Если бы литературный текст был просто логическим исчислением, то сумма противоположных суждений о нем была бы скорее всего равна нулю. Однако литературное произведение как раз логическим трактатом и не является. Пусть его не удастся интегрировать в однозначном виде: оно и тогда может нас увлечь, если присущая ему противоречивость приобретет ценность тайны.

Однако надо признать, что «роза ветров», формальная модель возникновения автономности литературного произведения, это — по сравнению с «жанровой осью» структуралиста — иная в категориальном плане абстракция. «Роза ветров» — это не система противопоставлений одних содержаний другим, но именно система взаимопроникновений. Однако эта система допускает градуированность или сосуществование таких особенностей текста, которые структурализм считает нереализуемыми (как сосуществующие), потому что они якобы исключают друг друга по принципу «все или ничего». Это фундаментальное различие между «розой ветров» и структуралистской осью возникает из различия исследовательских установок. Тодоров охотится за оппозициями, лишенными общего центра, и поэтому конечным состоянием чтения для него обязательно является один из полюсов оппозиции, «зависание» же между ними — состояние наверняка всего лишь мимолетное. Однако логика его доказательства принуждает его к принятию зауженного и потому весьма неудобного — прямо-таки Прокрустова — определения понятия «фантастическое». Ибо тодоровские структуры, происходящие из лингвистики, отображают состояния, а не процессы (эти последние суть только переходы от одного состояния к другому). Напротив, «роза ветров» — это картина динамики чтения как игры, а именно: как уже упомянутого круга блужданий. Поэтому «роза ветров» моделирует не «само произведение», а восприятие произведения в соответствии с принципом, что произведение не может актуализироваться за пределами чтения иначе, как воспоминание. Трактовка значений как состояний, а не как ходов в игре делает невозможным постижение той роли, какую в повествовании играют конфликты (то есть постижение их семантики и синтаксиса, а не задействованных в конфликтах действующих лиц). Впрочем, мы уже показали, что литература в отличие от познавательной активности не только не боится антиномий, но может хитрым способом получить свою выгоду, используя их. Этот вопрос заслуживает более подробного исследования.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

4. Типология культуры

4. Типология культуры Многообразие культурМногообразие культур является эмпирическим фактом. Что означает это многообразие, каковы его причины, какую роль оно играет в истории, каковы принципы взаимоотношения различных культур и т. д. — все это проблемы, мимо которых

3. Типология умозаключений

3. Типология умозаключений Выступая в качестве более сложной, чем понятие и суждение, формы мышления, умозаключение представляет собой в то же время более богатую по своим проявлениям форму. И в этом есть определенная закономерность.Обозревая практику мышления, можно

Эвтопия и дистопия научной фантастики

Эвтопия и дистопия научной фантастики Несмотря на то что сусеки научной фантастики плотно забиты произведениями, они особо интересующими сейчас нас материалами не изобилуют. Мы начнем просмотр постэплдоновских предложений фантастики с романа Артура Кларка «Конец

Языковые проблемы фантастики

Языковые проблемы фантастики Описывая окружающую человека действительность, язык наиболее тонко дифференцируется в тех областях, на которых сосредоточено общественное внимание; когда же эти области, размытые в русле исторических перемен, исчезают с лица земли,

Сравнительная онтология фантастики

Сравнительная онтология фантастики Традиционно различают онтологию как теорию бытия и эпистемологию как теорию познания. Под онтологией философия понимает тот из своих разделов, который исследует начала всего сущего, то есть то, что в бытии является постоянным,

Эпистемология фантастики{3}

Эпистемология фантастики{3} Вступление Этот раздел ничем не напоминает свою первоначальную версию (первого издания). Я посчитал тот вариант недостаточным, так как в стремлении сказать обо всем мне ни о чем не удалось высказаться в полной мере. Эпистемология — это теория

Генерирующие структуры фантастики

Генерирующие структуры фантастики Теперь обратимся к тем элементарным операциям, которые лежат в основе творчества в сфере фантастической литературы:1) восприятие готовой структуры событий с локальными или же нелокальными подстановками;2) простая или сложная

Структурные классификаторы научной фантастики

Структурные классификаторы научной фантастики Повторим вкратце, что мы определили в качестве основных компонентов структурного анализа фантастики. Пытаясь разделить на составные части генератор фантастики, мы обратились к элементарным операторам, начиная от

V. Социология научной фантастики

V. Социология научной фантастики Характер замкнутого анклава, который присущ фантастике по сравнению с остальной литературой, своеобразен. Если отбросить программные манифесты, то не существует в поэтической критике ничего такого, что можно было бы назвать делением

1. Типология правопонимания

1. Типология правопонимания Вопрос о том, что такое право, имеет для философии права такое же фундаментальное значение, как и вопрос "что такое истина?" для философии и человеческого познания в целом. Ведь и в случае с правом речь тоже идет об истине — об искомой правовой

Типология несуществующего

Типология несуществующего В противовес эстетике авангарда, теоретики социалистического реализма обычно настаивают на роли искусства как орудия познания действительности или, иначе говоря, на его миметической функции, благодаря чему социалистический реализм

Типология культур

Типология культур Типология культур предполагает их классификацию по определенным признакам. Такое разделение может быть дихотомическим, т. е. на два вида, или на большее количество. По социальным признакам можно разделить культуры на этнические и национальные.

Типология умирания

Типология умирания На этом, казалось бы, вполне невинном культурно-историческом рассуждении стоит остановиться чуть подробнее. Фактически речь идет о весьма специфическом ренессансе, непохожем ни на Ренессанс в собственном смысле слова, ни на ренессансы средневековые.

3. Типология лидеров

3. Типология лидеров «Классифицировать означает искать и находить различное в общем, и общее – в различном». Карл Линней. По характеру возлагаемых на них ожиданий лидеры – а ведь все ожидают от них исключительно Добра, иначе: зачем тогда они? – подразделяются на такие