Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Р. К.Что вы помните о самом Санкт-Петербурге — виды, звуки, запахи города, здания, население, особенности сезонов, празднества, жизнь улиц? Что вы больше всего любили в Санкт-Петербурге и как, по-вашему, этот город повлиял на вашу музыку?

И. С.Звуки Санкт-Петербурга все еще легко всплывают в моей памяти. Зрительные представления возникают у меня главным образом при неожиданных сдвигах и комбинированном давлении на память, тогда как звуки, когда-либо зафиксированные ею, как бы пребывают в состоянии готовности к немедленному воспроизведению; и если мои отчеты о виденном подвластны преувеличениям, ошибкам наблюдения, вымыслам и искажениям памяти самой по себе (память — это целый картель с вложенными в него ценностями), то мои воспоминания о звуках, должно быть, верны: в конце концов я доказываю это своим творчеством.

Уличные шумы в Санкт-Петербурге запечатлелись в моей памяти особенно ярко, может быть, по той причине, что в моей затворнической жизни всякий звук из внешнего мира казался привлекательным и запоминался. Первым таким звуком, отложившимся в моем сознании, был стук дрожек по булыжникам и торцам мостовых. Лишь немногие извозчичьи пролетки были снабжены резиновыми шинами, и эти извозчики брали вдвое дороже; весь город заполнял треск колес, подбитых железом. Помню также дребезжание конки, в особенности скрип колес, когда она заворачивала за угол около нашего дома, где набирала скорость для подъема на мост через Крюков канал. (Для переезда через более крутые мосты иногда приходилось запрягать дополнительных лошадей, которых брали с постов, разбросанных по всему городу.) Шум от колес и лошадей, понукающие голоса возниц и щелканье кнутом, должно быть, тревожили мой первый сон; во всяком случае они принадлежат к моим самым ранним воспоминаниям об улицах моего детства. (Грохот автомобилей и трамваев

двумя десятилетиями позже запомнился мне гораздо хуже, и я с трудом могу вспомнить город в механизированном аспекте, т. е. таким, каким я видел его в последний раз в 1911 г. Однако я помню мою первую поездку на автомобиле. Это было в 1907 г. в такси американского изделия. Я дал шоферу золотой пятирублевик и сказал ему, чтобы он возил меня, пока позволит эта сумма — полчаса, как оказалось.)

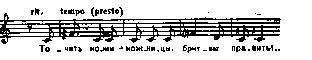

Живы в моей памяти также крики торговцев, особенно татар — хотя, по правде говоря, они не столько кричали, сколько кудахтали. «Халат, халат», — взывали они, так называлась их одежда. Лишь в редких случаях они говорили по-русски, и низкие, квакающие звуки их родного языка давали пищу насмешкам. (Татары, с лицами, лишенными растительности, в ту эпоху бородачей и их строгие магометанские обычаи — они никогда не пили спиртного — всегда казались мне таинственными и притягательными). В противоположность им русские торговцы выкрикивали каждый слог с подчеркнутой отчетливостью и чрезвычайно медленно. Они носили лотки со своими товарами на голове и, чтобы сохранять равновесие, должны были раскачивать плечами; их интереснее было наблюдать, чем слушать. Они также продавали на улицах пряники и мороженое. «Не пожелаете ль мороженого?» — было привычным возгласом на наших улицах в хорошую погоду. Другие съедобные вещи, предлагаемые таким способом, были: клюква (главная продукция тундры) — и я все еще помню старую крестьянку-бабу, торговавшую ею, — яблоки, груши, персики и даже апельсины. (В то время в Санкт-Петербурге еще не знали грейпфрута и бананов, которые я гораздо позже испробовал в Париже.) Из уличных воззваний более других запоминался возглас точильщика:

Самыми громкими в городе дневными шумами были перезвон колоколов Никольского собора, стоящего поблизости от нашего дома, а также пушечный сигнал с Петропавловской крепости в полдень — сигнал времени для всего населения — но приступы ностальгии вызывают звуки гармошки на улицах городских окраин в пустынный воскресный полдень или треньканье струн балалаечного оркестра в ресторане или кафе. Последний пример абсурдным образом запомнившейся мне musique concrete [10] — это петербургский телефон. Его трезвон был еще более резким, чем тот, от которого мы страдаем в нынешнее время. (В самом деле, он звучал в точности, как музыка вводных тактов II акта «Соловья».) Кстати, впервые я позвонил по телефону Римскому- Корсакову; Стравинские и Римские-Корсаковы были среди первых семейств, установивших у себя этот изводящий объект.

Город запоминается также своими запахами. В данном случае они связаны, главным образом, с дрожками, которые приятно пахли дегтем, кожей и лошадьми. Однако обычно самый сильный запах исходил от самого возницы («Que hombre», [11] говорили мы об особенно благоухавшем кучере, когда запахи от немытого тела проникали сквозь слои одежды, такие же плотные, как у мумии и столь же редко сменявшиеся). Мои обонятельные возможности кондиционировались суконным башлыком или капюшоном, который я принужден был носить в зимние месяцы, и мое нёбо все еще ощущает вкус мокрого сукна. Основные запахи города восстанавливались, однако, лишь весной после очищения ото льда рек и каналов, и этот запах я не могу описать. (В случае такого чисто индивидуального ощущения, как ощущение запаха, сравнительные описания невозможны). Еще один аромат, наполнявший город и фактически всю Россию, был запахом табака, называемогоMahorka (возможно, от слова «mejor» — «лучший» [12] ); впервые она была завезена в Россию (вероятно, из Испании через Голландию) Петром Великим. Я любил ее запах и продолжал курить ее в Швейцарии во время войны и позже, пока мог доставать ее. Когда я в 1920 г. переехал во Францию, я захватил с собой большой запас махорки. (Возможно, тут уместно упомянуть о вкусах петербуржцев; их излюбленными блюдами были раки, стерлядь и закуски, которые в разных домах всегда были разными. Кстатц, моим любимым рестораном в Санкт-Петербурге был ресторан Доминика; там я впервые встретился с Дягилевым для «серьезной беседы о моем будущем».)

Хотя моя память и не претендует на надежность в отношении красок, я помню Санкт-Петербург как город в желтых тонах (кроме таких видных зданий, как Зимний дворец и Аничков дворец); точно так же я не могу описать цвет, но я могу сказать, что красочные оттенки Рима часто напоминают мне тона моего родного города. Ведь краски Санкт-Петербурга, как и самая его архитектура, были итальянскими, итальянскими не только в силу имитации, поскольку они были непосредственным делом рук таких архитекторов, как Кваренги и Растрелли. (Я часто думаю, что факт моего рождения и воспитания в городе скорее нео- итальянском, чем чисто славянском или восточном, должен был частично обусловить собой направление культуры моей позднейшей жизни). Итальянскую стилизацию и мастерство можно было обнаружить во всех работах периода царствования Екатерины Великой — как в зданиях, так и в статуях и любом objet d’art. [13] Главные дворцы были итальянскими не только по планировке, но и по материалу (мрамор). Даже дома, построенные из обычного для Санкт-Петербурга местного гранита или кирпича, были оштукатурены и окрашены в итальянские цвета. Моими любимыми зданиями были: Биржа, Смольный собор (Растрелли; [14] он был штаб-квартирой Ленина в дни революции); Александринский драматический театр (называющийся теперь театром Пушкина); Зимний дворец, Адмиралтейство с его красивым шпилем и больше всего Мариинский театр. Последний был для меня неизменным источником наслаждения, независимо от того, как часто он оказывался перед моим взором, и идя от нашего дома по Офицерской [15] на улицу Глинки, откуда можно было видеть его купол, я наполнялся гордостью за Санкт-Петербург. Входить в его голубой с золотом зрительный зал было для меня подобно посещению самого священного из храмов.

Санкт-Петербург — город островов и рек. Последние преимущественно носили название Нева — Большая Нева, Малая Нева, Средняя Невка и т. д. — я эабыл другие названия. Движение речных судов и жизнь порта занимают в моих воспоминаниях меньше места, чем можно было бы ожидать, что объясняется длительными зимними ледоставами. Все же я помню появление лодок на каналах при внезапном наступлении нашей весны, но представление о них бледнее в моей памяти, чем о водных путях, превращавшихся в санные доро1И. Резкие перемены погоды во время равноденствий изменяли вид города еще и другим путем, и не только его вид; они влияли на здоровье его обитателей, так как за каждым обманчивым признаком появления весны следовала эпидемия инфлюэнцы, и каждый намек на теплую погоду сопровождался нашествием комаров. Самые поразительные изменения обстановки наблюдались на пасхе. Неделя, предшествующая страстной, называлась в России вербной неделей, и в вербное воскресенье верба заменяла пальмовую ветвь. Широко перевязанные лентами пучки вербы продавались повсюду в течение почти что двух недель.

Санкт-Петербург был также городом больших открытых площадей. Одна из них, Марсово поле, могла бы служить подмостками для масленичных сцен «Петрушки». Там устраивались празнования Mardi gras, [16] и, поскольку в них включались представления с марионетками, можно сказать, что я именно там впервые увидел моего Петрушку. «Русские горы» — ледяные горы, с которых скатывались на санках — были постоянным сооружением на Марсовом поле, и все городское население приходило туда кататься. Но более красивым зрелищем были сани, запряженные оленями Изящные животные пригонялись на время карнавала финскими крестьянами, сдававшими их желающим покататься. Это была часть реального сказочного мира, утерянные красоты которого я старался впоследствии вновь открыть, особенно в произведениях Ханса Кристиана Андерсена («Соловей», «Поцелуй феи»). (Я мог бы упомянуть также о том, что на Марсовом поле я учился ездить на велосипеде, хотя, разумеется, в более теплое время года.) Увлекательное зрелище являла собой и Сенная площадь, где стояли сотни повозок, снабжавших кормом огромное лошадиное население города; расхаживать по этой площади — значило чувствовать себя за городом. Но самыми увлекательными для меня в Санкт-Петербурге были прогулки по Невскому проспекту — широкой улице длиною в три мили, очень оживленной на всем своем протяжении. Здесь стояли дворец Строганова (Растрелли), лютеранская церковь (которую Балакирев, правоверный православный, имел обыкновение называть «перевернутые кверху штаны»), Казанский собор с его полукружием колонн в подражание собору св. Петра в Риме, Дума (муниципалитет), Гостиный двор — арочный блок с сотнями магазинов, Публичная библиотека, театр драмы, а также Аничков дворец — резиденция царя Александра III. Невский проспект иногда делался местом военных парадов и разных царских церемоний, и я помню, как в раннем детстве меня брали туда, чтобы посмотреть на царя или на приезжавших правителей иностранных держав. (В одной из таких процессий я видел Сади Карно, который приобрел известность позднее, после того как был убит.* Невский был также местом любовных свиданий, а ночью кишел «grues», [17] офицерами и студентами — их главными клиентами. (Письмо Леона Бакста ко мне в Морж в 1915 г.: «.. вы помните, как на Невском проспекте, в прекрасную белую русскую ночь разрумяненные проститутки зазывали вас: «Господа, угостите папироской». Дома терпимости содержали «Puffmutter»a из Риги.)

Когда я пытаюсь воскресить в ламяти Санкт-Петербург, мне представляются два различных города, один — освещенный газом, другой — электричеством; запах газа и керосиновых ламп пропитывает все воспоминания первых восьми лет моей жизни. (Мне придется еще коснуться своих воспоминаний о внутренней стороне жизни Санкт-Петербурга, поскольку жизнь там, больше чем в каком-либо другом известном мне городе, протекала дома. Помню, я имел обыкновение дуть на пятикопеечную монету и прикладывать ее затем к обмерзшему окну моей комнаты, и тогда через оттаявший кружок открывался вид на внешний мир.) Электрические фонари — или, вернее, мерцающие угольные дуги — впервые появились на Невском проспекте. Они были матового оттенка и не очень мощные, но Санкт-Петербург в достаточной мере северный город, чтобы не требовать яркого освещения: зимой блестел снег, весной было светло от полярных зорь. Помню, в одну из майских ночей, готовясь к университетским экзаменам, я смог заниматься до 4-х часов ночи при одном только этом северном освещении.

Санкт-Петербург занимает такую большую часть моей жизниг что я почти боюсь заглядывать в себя поглубже, иначе я обнаружу, сколь еще многое во мне свявано с ним; но даже эти беглые воспоминания должны показать, что он дороже мне любого- другого города в мире. (III)

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

От Санкт-Петербурга до Лос-Анжелоса

От Санкт-Петербурга до Лос-Анжелоса Р. Я. Помните ли вы подробности вашей жизни в связи со сменой основных мест жительства и их географическим местоположением?И. С. В мае 1910 г., когда я уехал из Санкт-Петербурга и оставил свою квартиру на Английском проспекте — там была

Санкт-Петербург 1999 г.

Санкт-Петербург 1999 г. © Публикуемые материалы являются достоянием Русской культуры, по какой причине никто не обладает в отношении них персональными авторскими правами. В случае присвоения себе в установленном законом порядке авторских прав юридическим или физическим

О дианетике и саентологии по существу: взгляд со стороны Санкт-Петербург 1998 г.

О дианетике и саентологии по существу: взгляд со стороны Санкт-Петербург 1998 г. © Публикуемые материалы являются достоянием Русской культуры, по какой причине никто не обладает в отношении них персональными авторскими правами. В случае присвоения себе в установленном