Глава 24 Смена аспекта

Пессимизм Витгенштейна в отношении судеб человечества был вызван не катастрофическими событиями, завершившими Вторую мировую войну, — как мы видим, у него более долгая предыстория; но эти события, кажется, укрепили в нем давнюю уверенность, что человечество движется к катастрофе. Механические средства убийства людей и страшная демонстрация технологической мощи — зажигательные бомбы в Дрездене, газовые печи концентрационных лагерей, атомные бомбы, взорванные в Японии, — убедительно и окончательно доказывали, что «исход войн решают наука и промышленность»[1168]. И это, кажется, еще больше подтверждало его апокалиптические воззрения, что конец человечества — следствие того, что дух заменили машиной, от Бога отвернулись, а все надежды возложили на научный «прогресс».

Записные книжки послевоенных лет изобилуют размышлениями этого рода. Он писал, что его настигла картина цивилизации, «упакованной в дешевый целлофан и отделенной от всего великого и, так сказать, от Бога»[1169]. Дома, машины и прочая мишура, среди которой мы обитаем, поражали его тем, что «удаляли человека от его истоков, от высокого, вечного и т. д.». Будто сама жизнь подходит к концу, задыхаясь от атрибутов нашего промышленного века. И конечно, бесполезно было ожидать изменения этого курса, указав на него. Это путешествие действительно необходимо? Можно задать этот вопрос, но вряд ли в ответ человечество скажет: «Если подумать, нет». Но Витгенштейн не оставлял работу, подрывающую тот образ мысли, который он полагал корнем катастрофы. И в своих учениках он видел людей, которые продолжат эту работу после его смерти. Не то чтобы он хотел основать школу или что-то в этом роде. «Мне совершенно неясно, — писал он, — чего бы я желал больше — продолжения моего труда другими или же изменения образа жизни, которое сделает все эти вопросы излишними»[1170].

Проблема имела только экзистенциальное, а не теоретическое решение. Требовалось изменение духа: «Мудрость — нечто холодное и с этой точки зрения глупое. (Вера же — это страсть.)»[1171]. Чтобы снова начать дышать, бесполезно просто правильно думать, надо действовать — сдернуть целлофан и освободить живой мир под ним. Он говорил об этом: «„Мудрость сера“. А жизнь и религия полны красок»[1172]. Страстность религиозной веры была единственным, что могло преодолеть мертвенность теории:

Мне думается, что христианство говорит помимо прочего о том, что все хорошие учения ни к чему не пригодны. Люди должны изменить жизнь. (Или направление жизни.)

Оно гласит, что всякая мудрость холодна и что исправить с ее помощью человеческую жизнь столь же трудно, как ковать холодное железо.

Хорошее учение не обязательно должно увлечь человека, он может следовать ему как предписанию врача. Но в какой-то момент тебя может что-то увлечь, и ты совершенно преобразишься. (То есть я так представляю себе это.) А тот, кто изменился в корне, наверняка таким и останется.

Мудрость бесстрастна. Тогда как веру Кьеркегор, напротив, называет страстью[1173].

То, что Рассел давным-давно ошибочно назвал его страстью к теории, на самом деле было отказом от нее: Витгенштейн питал истовую страсть к антитеории. Позднее замечание Рассела, что Витгенштейну нравится мистицизм за то, что благодаря ему можно остановить мышление, и его насмешка, что Витгенштейн принял эту доктрину, чтобы отменить обязательность серьезного мышления, на самом деле имеют смысл, если мы приравняем «серьезное мышление» к попыткам сформулировать верную теорию.

Витгенштейновский идеал «первобытной жизни, дикой жизни, стремящейся вырваться наружу» — хотя едва ли он думал, что сам так сможет жить, — это ключ к пониманию и цели его работы, и направления его жизни. Поскольку он воспринимал себя слишком теоретиком, слишком «мудрым», он чувствовал себя омертвевшим. Он не просто ощущал в окружающем его мире необходимость страсти и религии, но чувствовал ее в себе. Он знал, что тоже совершает ошибки, характерные для нашего века, и нуждается в том же лекарстве: вере и любви. И ровно так же, как наш век находит веру в Бога невозможной, он понимает, что не может молиться: «Я не могу стать на колени для молитвы, потому что они словно одеревенели. Стань я мягок, я боялся бы раствориться (потерять себя)»[1174].

Он ощущал глубокую потребность в любви, но в ней он тоже часто чувствовал себя неспособным, напуганным. Напуганным тем, что ее у него заберут, глубоко осознающим ее непостоянство и неопределенность. В 1946 году — вероятно, он с облегчением понял, что все еще способен любить — он влюбился в Бена Ричардса, студента-медика в Кембридже. Ричардс обладал всеми теми качествами, которые, как кажется теперь, согревали сердце Витгенштейна: он был очень мягким, немного робким, возможно, даже покорным, но невероятно добрым, тактичным и чутким.

Будучи в глубоком отчаянии после Второй мировой войны, Витгенштейн нашел хоть какое-то утешение в своей любви к Бену — даже если временами казалось, что это просто еще один повод для беспокойства. «Мне очень грустно, очень часто грустно, — писал он 8 августа 1946 года. — Мне кажется, что жизнь подходит к концу»:

Единственное, что принесла мне моя любовь к Б., так это отодвинула другие волнения, которые касаются моего поста и работы, на второй план[1175].

Переносить тревоги любви было тяжелее всего. И Бен был очень молод — почти на сорок лет моложе Витгенштейна. Разве трудно представить, писал он 12 августа, что Бен полностью вырастет из этой любви к нему, «как мальчик забывает, что он чувствовал, когда был маленьким?»[1176]. И поэтому, когда он несколько дней спустя с нетерпением ждал письма от Бена, ничто не казалось ему правдоподобнее и естественнее, чем мысль о том, что Бен от него уйдет. И все же каждое утро без письма от Бена казалось ему странным: «Я чувствую, что есть что-то, чего я еще не понял; как если бы я должен был найти некий угол зрения, с которого истина была бы видна яснее»[1177].

Эти отчеты о почти непереносимой муке, которую испытывал Витгенштейн, ожидая письма от возлюбленного, кое-что напоминают. Все то же самое было и с Пинсентом, и со Скиннером, и даже с Кирком. Но в его любви к Бену есть и новая нотка — разрыв с прежним солипсизмом. 14 августа он написал — будто это впервые его поразило:

Знак истинной любви в том, что один думает о страданиях другого. Поскольку он тоже страдает, он тоже бедняга[1178].

Возможно, муха наконец нашла путь из мухоловки. И поняла, что жизнь снаружи не обязательно лучше. Опасно подвергать себя стихиям. «Я чувствую, — писал Витгенштейн 18 августа, — что мое психическое здоровье висит на волоске»:

Меня, конечно, изматывают тревога и беспокойство о Б. А так не было бы, если бы я так легко не воспылал, «легковоспламеняющийся»[1179].

В былые времена, размышлял он, люди уходили в монастыри: «Что же, они были неумны или бесчувственны? — Ну, а если эти люди находили то, в чем они нуждались, то, что помогало им жить дальше, то на такой вопрос не ответить с легкостью»[1180].

Но если любовь, человеческая или божественная, была решением проблемы, то не из тех, которые можно взять; ее можно только получить в дар. Так, чтобы побороть беспокойство из-за того, что другие философы публикуют идеи, происходящие от его идей, он напоминал себе, что его работа ценна, только «если в ней есть искра божия»:

А коли так — к чему мне беспокоиться о том, чтобы плоды моего труда не расхищались? Если то, что я пишу, действительно ценно, то как можно украсть у меня это ценное? А если искры божией нет, то мне посильно быть лишь умелым, не более того[1181].

В связи с любовью к Бену он написал:

«Потому что наши страсти скрывают от нас даже то, чего мы желаем. Благословения приходят свыше в их собственных обличьях и т. д.». Говорю это себе, когда бы я ни принимал любовь Б. Потому что я хорошо знаю, что это великий и редкий дар; я знаю также, что это редкая жемчужина — и также, что это не совсем то, о чем я мечтал[1182].

Конечно, были и другие причины уехать из Кембриджа. В тот же самый день, когда он вернулся из Суонси, 30 сентября, Витгенштейн написал:

Здесь мне все отвратительно. Жесткость, искусственность и самодовольство людей. Меня тошнит от атмосферы университета[1183].

Фуракру он писал: «Больше всего мне не хватает кого-то, с кем можно трепаться во дворе»[1184]. Фуракр оставался единственным из Госпиталя Гая, с кем он поддерживал контакт. В 1943 году, сразу после женитьбы, Фуракр ушел в армию, и его послали на Дальний Восток. Домой он вернулся только в феврале 1947-го. Пока он был далеко, Витгенштейн очень скучал по нему и писал ему часто, призывая его «вернуться домой из той чертовой Суматры или где ты там». Не все эти письма дошли до нас, но привязанность Витгенштейна к Фуракру видна из тех, которые сохранились, включая серию из шести писем, написанных с августа по декабрь 1946 года, — каждое из которых заканчивается восклицанием: «Да хранит тебя Господь!» — и содержит призыв поскорее вернуться домой.

Первое из этих шести датировано августом 1946 года, в нем упоминается какой-то вереск, который Витгенштейн сорвал для Фуракра и послал ему на Дальний Восток. Он описывает «паршивую» ситуацию в Европе и заключает: «Так что когда ты вернешься домой, ничего чудесного ты не найдешь. Но я надеюсь, что ты все равно скоро приедешь. Это избавит меня от многих хлопот — срывать цветы и посылать их на Суматру!»[1185]

По легкости тона и переполненности «чепухой», которую так любил Витгенштейн, эти письма напоминают письма к Паттисону. Едва ли есть хоть одно, в котором нет ни единой шутки или игривого замечания:

Мне жаль, что ты получаешь почту нерегулярно, а особенно мои письма, очень содержательные. Я имею в виду, что они содержат бумагу, чернила и воздух. — Москиты кусают тебя не потому, что ты такой милый — потому что ты совсем не такой, — а потому что ты настолько, прямо до крови ужасен, а они как раз хотят крови. — Я надеюсь, что голландцы скоро займутся продовольствием и пошлют тебя назад![1186]

Почему, черт возьми, ты не получаешь мои письма, мне интересно! Думаешь, цензор собирает их как сувениры, потому что они такие чудесные? Я бы не удивился! — Ну, ради Бога, заканчивай свой тур по Южной и Центральной Суматре, прыгай в самолет и пили ко мне (но не в плотницком смысле)[1187].

Я чувствую себя сейчас гораздо лучше, чем в начале триместра. Тогда я чувствовал себя очень паршиво, и у меня были странные приступы усталости. В конце концов, в отчаянии я пошел в Кембридже к врачу… Он посоветовал мне то и се и в конце добавил, что мне можно попробовать витамин В… Итак, я взял таблетки с витамином В безо всякой надежды, что они помогут, и, к моему великому изумлению, они помогли. Я принимаю их теперь регулярно, и у меня больше нет приступов усталости. На самом деле, когда я заправляюсь вит. В, я становлюсь таким остроумным, что шутки заклинивает, и они не могут выйти. Разве это не ужасно?[1188]

Простые, ничем не осложненные отношения с Фуракром остались примером того, что возможно за пределами академической жизни. В письме от 21 октября он пишет:

Каждый день я думаю уволиться и заняться чем-то еще, что помогло бы мне наладить человеческий контакт с моими коллегами. Но что я буду делать, Бог знает! Потому что я уже довольно старый хрыч[1189].

Письмо заканчивается знакомым припевом: «Я надеюсь, ты вернешься из этой чертовой Суматры».

«Надо ли мне продолжать преподавать?» — спросил он себя в начале ноября после собрания в Клубе моральных наук, разочарованный тщеславием и глупостью собственного выступления. «Атмосфера, — писал он, — испортилась».

Он царил на этих собраниях, что вызывало неодобрение других кембриджских философов (Брода и Рассела, в частности) и многих приезжих лекторов. 26 октября произошла стычка, ставшая с тех пор знаменитой, когда Карл Поппер адресовал клубу вопрос: «Существуют ли философские проблемы?» Поппер намеренно выбрал тему и манеру ее представления так, чтобы спровоцировать Витгенштейна (который, как думал Поппер, отрицал существование философских проблем). И провокация удалась, хотя как это произошло — скрыто в тумане легенды. Рассказывали истории, что Поппер и Витгенштейн подрались друг с другом, и каждый был вооружен кочергой. В своей автобиографии Поппер развеивает эти слухи, лишь чтобы заменить их другой сказкой, детали которой в свою очередь оспаривают некоторые из присутствовавших. Поппер утверждает, что они с Витгенштейном оживленно спорили о существовании философских проблем, и он привел в качестве примера вопрос о справедливости моральных правил. Витгенштейн, который в это время как раз вертел в руках кочергу, встал с кочергой в руке и потребовал привести пример морального правила. «Не угрожать кочергой приезжим лекторам!»[1190] — ответил Поппер, после чего Витгенштейн вылетел из комнаты. Рассел тоже был на этой встрече и дал понять, что симпатизирует Попперу. Другие же считали, что Поппер и Витгенштейн обвиняли друг друга в запутывании темы, Витгенштейн в гневе выбежал, а Рассел кричал ему вслед: «Витгенштейн, это ведь вы все запутали».

Что бы ни случилось, ничто не могло повлиять на пламенную преданность Витгенштейну, которую питали большинство молодых кембриджских философов того времени. Гилберт Райл пишет, как, случайно попав на собрание в Клуб моральных наук, он с тревогой обнаружил, что «Витгенштейна почитали так истово, что если кто-то, например я, упомянул любого другого философа — это встретили бы с издевкой»:

Это презрение к любой мысли, отличной от мысли Витгенштейна, казалось мне педагогической катастрофой для студентов и чем-то нездоровым для самого Витгенштейна. Оно заставило меня решить не то чтобы быть философским полиглотом, но избегать становиться моноглотом; а больше всего избегать участи стать эхом моноглота, даже если он гений и друг[1191].

Райл считал, что Витгенштейн «не только правильно отличал философские проблемы от экзегетических, но и, куда менее правильно, производил впечатление»:

…во-первых, что он сам гордится, что не изучал других философов — он изучал, но мало — и, во-вторых, что он думал, что люди, которые их изучают, — академические, а потому ненастоящие философы.

В определенной степени Райл выступает здесь как человек из Оксфорда (его критика дана в контексте восхваления достоинств оксфордской системы преподавания), но то, что он говорит об отношении Витгенштейна к великим работам прошлого, совершенно верно. «Несмотря на то, что я прочел мало философских работ, — пишет Витгенштейн, — я точно прочел не слишком мало, а слишком много. Когда бы я ни читал философскую книгу, я замечал: она вовсе не улучшает мои мысли, а делает их хуже»[1192].

Такого отношения не вынесли бы в Оксфорде, где уважение к произведениям прошлого в общем гораздо сильнее, чем в Кембридже, и где обучение философии неотделимо от чтения великих работ на эту тему. Немыслимо, чтобы человеку, который гордо провозглашает, что никогда не читал ни слова из Аристотеля, дали возможность преподавать в Оксфорде, не говоря уже о том, чтобы руководить кафедрой. С точки зрения Витгенштейна, Оксфорд был «философской пустыней».

Единственный известный случай, когда он обращался к аудитории оксфордских философов, был в мае 1947 года, когда он принял приглашение выступить перед Обществом Джоветт. Он отвечал на доклад Оскара Вуда, студента — секретаря общества, о Cogito ergosum Декарта. Встреча состоялась в Магдален-колледже и собрала необычно много народу. Мэри Уорнок, современница Вуда, записала в дневнике: «Здесь был практический каждый известный мне философ»[1193]. Среди самых заметных философов были Гилберт Райл, Дж. О. Урмсон, Исайя Берлин и Г.А. Причард. В ответе на доклад Витгенштейн проигнорировал вопрос, справедливы ли аргументы Декарта, и сосредоточился вместо этого на применении своего собственного философского метода к поднятой проблеме. Для известной оксфордской ортодоксальности в лице Г.А. Причарда это была непрошеная новинка:

Витгенштейн: Если мне говорят, глядя на небо: «Я думаю, что будет дождь, поэтому я существую», я не пойму этого.

Причард: Это все прекрасно, но мы хотим знать: cogito — правильно или нет?

Причард — описанный Мэри Уорнок в дневнике как «очень старый и глухой, с ужасным кашлем. Совершенно бестактный» — несколько раз прерывал Витгенштейна, пытаясь вернуть его к вопросу о том, было ли cogito Декарта правильным умозаключением или нет. И каждый раз Витгенштейн избегал вопроса, намекая на то, что это не важно. Но проблема Декарта, отвечал Причард, гораздо важнее, чем любая проблема, которую Витгенштейн обсуждал тем вечером. Тогда он, по словам Мэри Уорнок, «потащился прочь в отвращении». Неделю спустя он умер.

Хотя большинство на встрече понимали, что Причард непозволительно груб, многие в некотором смысле симпатизировали его возражениям и сочли, что Витгенштейн отнесся к Вуду с неоправданным пренебрежением, не соотнося свой ответ с сутью его доклада. Антиисторический экзистенциальный метод философствования Витгенштейна легко могли принять, в контексте принятого в Оксфорде уважения к великим философам, за надменность.

Человеком, который отчасти, как посредник Вуда, отвечал за приезд Витгенштейна в Оксфорд, в этот раз была Элизабет Энском. Энском была студенткой в колледже Св. Хью в Оксфорде и приехала в Кембридж аспиранткой в 1942 году, когда она начала ходить на лекции Витгенштейна. Когда Витгенштейн в 1944 году возобновил свои лекции, она была одной из самых восторженных студенток. Для нее терапевтический метод Витгенштейна стал огромным облегчением, «лекарством», которое помогало в освобождении от философского замешательства там, где большинство теоретических методов не работало. «Годами, — пишет она, — я могла проводить время в кафе, например, разглядывая предметы и говоря себе: „Я вижу пакет. Но что я вижу на самом деле? Как я могу сказать, что я вижу больше, чем желтую плоскость?“»

Я всегда ненавидела феноменализм и чувствовала себя из-за этого в ловушке. Я не видела из нее выхода, но я не верила ему. Было бесполезно указывать на трудности, например неправильности, которые находил в нем Рассел. Его сила, центральный нерв оставались живыми и болезненно бушевали. Только в классах Витгенштейна в 1944 году этот нерв удалили, и на основную мысль «У меня есть это, и я определяю „желтый“ (скажем) в этом» эффектно напали[1194].

В 1946–1947 годах она снова была в Оксфорде, занялась исследованиями в колледже Соммервиль, но продолжала раз в неделю ездить в Кембридж на занятия с Витгенштейном в компании другого студента, У.А. Хиджаба. Эти занятия, по просьбе Хиджаба и Энском, касались вопросов философии религии. К концу года она стала одним из самых близких друзей Витгенштейна и одной из самых верных студенток, исключением в его общей нелюбви к женщинам-ученым и особенно к женщинам-философам. На самом деле она стала почетным мужчиной, и к ней ласково обращались: «старик». «Слава Богу, мы избавились от женщин!» — сказал он ей однажды на лекции, обнаружив, к своему облегчению, что среди присутствующих не осталось других студенток.

Энском в это время была восторженной поклонницей Кафки и попыталась разделить свой восторг с Витгенштейном, вручив ему несколько романов. «Этот человек, — сказал Витгенштейн, возвращая их, — причиняет себе большие неудобства от того, что не пишет о своих неудобствах»[1195]. Он рекомендовал для сравнения «Четыре последние вещи» и «Пол и характер» Вейнингера. Вейнингер, говорит он, несмотря на свои недостатки, был человеком, который действительно писал о своих проблемах.

Эта прямота — смелость отбросить все несущественное и наносное, «извлечь корень» — может тревожить так же, как и вдохновлять, и Энском была одной из немногих, кто находил ее освобождающей. Айрис Мёрдок, которая посетила несколько последних лекций Витгенштейна, нашла и его, и его установки «очень нервирующими»:

Экстраординарная прямота его мысли и отсутствие любого сорта атрибутики — те вещи, которые беспокоили людей… с большинством людей вы общаетесь в определенных рамках, и есть определенные соглашения о том, как вы будете с ними говорить и так далее. Нет прямой конфронтации личностей. Но Витгенштейн всегда навязывал эту конфронтацию во всех отношениях. Я встречала его только дважды и не знала его хорошо и, возможно, поэтому всегда думала о нем как о личности с трепетом и тревогой[1196].

Студентом, к которому Витгенштейн в этот период питал глубочайшее уважение, был Георг Крайзель. Родившийся в Граце, Крайзель приехал в Тринити в 1942 году, чтобы учиться математике, и ходил на лекции по философии математики, которые Витгенштейн читал во время войны. В 1944 году — когда Крайзелю был все еще двадцать один год — Витгенштейн шокировал Риза, объявив Крайзеля самым способным философом-математиком из всех, кого он когда-либо встречал. «Способнее Рамсея?» — спросил Риз. «Рамсей?! — ответил Витгенштейн. — Рамсей был математиком!»[1197]

Хотя он ничего не написал по философии математики за два года, в 1946 и 1947 годах Витгенштейн регулярно беседовал с Крайзелем на эту тему. Как ни странно, тон этим дискуссиям задавал Крайзель, а не Витгенштейн, и когда после смерти Витгенштейна были опубликованы его заметки по математике, Крайзель крайне удивился их содержанию. Прочитав «Замечания по основаниям математики», пишет Крайзель, он понял, что темы, поднимаемые в обсуждениях с Витгенштейном, «были далеки от фокуса его интересов, хотя он никогда не дал мне подозревать этого»[1198].

Под влиянием дискуссий с Крайзелем Витгенштейн в свой последний год в Кембридже добавил регулярные семинары по философии математики к еженедельным занятиям по философии психологии. Крайзель, однако, считает, что дискуссии были более ценны, чем семинары. Публичные выступления Витгенштейна, считает он, «напряженные и зачастую бессвязные»[1199].

Крайзель был не из того теста, из которого получаются преданные последователи. Оставив Кембридж, он учился у Курта Гёделя и стал лидирующей фигурой в той самой ветви математики, против которой выступал Витгенштейн: «раковой опухоли» математической логики. «Взгляды Витгенштейна на математическую логику многого не стоят, — писал он позже, — потому что знал он очень мало, а то, что знал, ограничивалось линией Фреге — Рассела»[1200]. Когда Голубая и Коричневая книги были опубликованы, его отстранение выразилось в еще более сильных и, возможно, более горьких терминах. «Как введение к значимым проблемам традиционной философии, — писал он в своем обзоре, — книга прискорбная»:

Это в значительной степени личная реакция. Думаю, что ранняя встреча со взглядами Витгенштейна скорее задержала меня, чем помогла мне установить плодотворную перспективу философии как отдельной дисциплины[1201].

Сам Витгенштейн понимал, что оказывает плохое влияние на своих студентов. «Единственное семя, которое я сею, — сказал он, — это определенный жаргон». Его жестам подражали, его выражения запоминали, даже писали на философские темы, пользуясь его методами, — и, казалось, совершенно не понимали смысла его работы.

Он снова и снова пытался прояснить свою точку зрения. Его последние лекции начались с решительного и однозначного указания на их конечные цели: разрешение затруднений, которые возникли из-за понимания психологии как «науки о психических феноменах»:

Это лекции по философии психологии. И может показаться странным, что мы должны обсуждать вопросы, исходящие из нее и возникающие в науке, при том, что мы не собираемся заниматься психологией и у нас нет той особенной информации о вещах, которая присутствует, когда занимаются наукой. Но есть вопросы, загадки, которые действительно возникают, когда мы смотрим на то, что могут сказать психологи и о чем говорят не-психологи (и мы).

Психологию часто определяют как науку о психических феноменах. Мы увидим, что это немного странно: противопоставьте ее физике как науке о физических феноменах. В замешательство приводит само слово «феномен». Мы получаем представление: с одной стороны, есть феномены одного рода, которые связаны с одним типом вещей, с другой — феномены другого рода, которые связаны с другими вещами: как же сравнить эти два рода вещей? Возможно, нет смысла говорить, что оба связаны с одними и теми же вещами. «Наука о психических феноменах» — под этим мы подразумеваем то, что имеет в виду каждый, а именно науку, которая занимается мышлением, способами принятия решений, желаниями, страстями, удивлением… И возникает старая загадка. Психолог обнаруживает взаимосвязи, наблюдая, как люди что-то делают, например, когда они ковыряются в носу, когда у них поднимается давление, когда они выглядят обеспокоенными, когда они принимают это через S секунд, понимают что-то через S плюс 3 секунды, когда пишут «Нет» на листе бумаги и так далее. Так где наука о психических феноменах? Ответ: вы наблюдаете свои психические состояния. Как? С помощью интроспекции. Но если вы наблюдаете, т. е. если вы начинаете наблюдать ваши собственные психические феномены, вы изменяете их и создаете новые: и весь смысл наблюдения в том, что вам не следует этого делать — наблюдение становится тем, чего следует избегать. Тогда в науке о психических феноменах возникает следующая загадка: я не могу наблюдать психические феномены других и не могу наблюдать мои собственные в точном смысле «наблюдения». Так где мы?[1202]

Его ответ на этот вопрос: в тумане, среди заблуждений, которые нельзя устранить, накопив достаточное количество данных путем интроспекции или бихевиористского анализа. Нельзя их устранить и с помощью теории мышления. Единственное, что может развеять туман — это исследование понятий, анализ таких слов, как «намерение», «желание», «надежда» и т. д., который показывает, что эти слова приобретают свои значения из формы жизни, это «языковая игра», совершенно отличная от описания и объяснения физических феноменов.

Лекции первых двух триместров касаются примерно тех же тем, что и последняя треть Части I «Философских исследований»: вопроса «Что такое мышление?», анализа «психических феноменов» и исследования конкретных психологических концептов, таких как «намерение», «желание», «понимание» и «означание».

Витгенштейн теперь хорошо осознавал, в каких аспектах его подход к философским проблемам мог быть неправильно понят, и посвятил в этих лекциях много времени попытке описать свой философский метод. Вдобавок он выступил в Клубе моральных наук с докладом «Что такое, по моему мнению, философия, или Что такое метод философии» (как он написал и в письме Муру, попросив его прийти). Одна общая причина замешательства была в том, что хотя он начал с вопроса якобы о феномене («Что такое мышление?»), закончил он исследованием о том, как мы используем слова (такие как «мышление»).

В своей второй лекции он подводит итоги недовольству, которое многие люди испытывают по отношению к его методу, суммируя все, что было сказано в предыдущей сессии:

Теперь давайте вернемся назад. Вы должны помнить, что я предположил (i), что нам нужен анализ. Но это не сработает, если не принять (ii), что нам нужно определение мышления. И тогда я сделал подозрительный шаг. Я предположил: возможно, мы действительно хотим использовать «мышление». «Но, — скажете вы, — понятно, что мы не хотим знать об „использовании слов“». И в этом смысле мы очевидно не хотим[1203].

То есть мы не хотим знать о самом использовании слов. Смысл описания использования слов (реального или представляемого) был в том, чтобы ослабить власть запутанного взгляда на вещи, который является продуктом «бедной» на примеры «диеты» у философов:

То, что я делаю, — это даю морфологию употребления выражения. Я демонстрирую, что оно имеет такие способы употребления, которые вам и в голову не приходили. Занимаясь философией, человек принужден смотреть на понятия определенным образом. То, что делаю я, — это пробую или даже ввожу другие способы их рассмотрения. Я предлагаю такие варианты, о которых вы даже не думали. Вы думали, что существует только один вариант или от силы два. Но я заставил вас думать о других. Более того, я заставил вас понять, что нелепо было бы ожидать, чтобы понятие вмещалось в узкие заданные рамки. Ваша мысль освобождается от оков, и вы свободны взглянуть на весь спектр употребления выражения и описать разные способы его употребления[1204].

Другая проблема этого метода заключается в том, что при всем изобилии примеров Витгенштейн мог провести своих студентов так, что они за деревьями не видели леса. Как вспоминают двое его студентов, Д.А.Т. Гаскин и А.К. Джексон, слушать эти лекции было еще труднее «из-за того, что было непросто увидеть, куда ведет вся эта довольно однообразная конкретика — как были связаны примеры и как все это перенести на проблемы, которые привычно ставятся в абстрактных терминах»[1205].

Эта проблема тревожила и самого Витгенштейна. «Я показываю своим ученикам фрагменты огромного ландшафта, — писал он, — в котором они вряд ли способны ориентироваться»[1206]. В своих лекциях он подробно изложил аналогию:

Обучая вас философии, я выступаю в роли гида, который показывает вам, как найти дорогу в Лондоне. Я должен провести вас по городу с севера на юг, с востока на запад, от Юстона до набережной и от Пиккадилли до Мраморной арки. После того как я проведу вас по городу много раз, во всех направлениях, окажется, что мы прошли по всем возможным улицам много раз — каждый раз пересекая их в рамках нового маршрута. В итоге вы узнаете Лондон и сможете ориентироваться как коренной лондонец. Конечно, хороший гид скорее проведет вас по основным улицам, чем по переулкам, а плохой гид все сделает наоборот. В философии я довольно плохой гид[1207].

В своей работе Витгенштейн тревожился, что он может уделить слишком много времени переулкам. Он был совсем не уверен, «что должен и не должен обсуждать» в книге:

Я все еще запутываюсь в частностях, не зная, должен ли я вообще говорить об этих вещах; и мне представляется, что я, возможно, обследую огромную область лишь для того, чтобы потом исключить ее из рассмотрения[1208].

Хотя машинописный текст, который Витгенштейн подготовил в предыдущем году, он называет «моей книгой», он оставался серьезно недоволен ею, особенно последней третью — анализом психологических понятий, который во многом взят из более ранних рукописей. Тем не менее, один вечер в неделю он встречался и обсуждал книгу с Норманом Малкольмом (который приехал в Кембридж в последний год Витгенштейна, по стипендии Гугенхайма). Он дал Малкольму копию машинописи, с тем, чтобы они прочитали ее вместе, параграф за параграфом. Процедура, как вспоминает Малкольм, была такой:

Начиная с самой первой страницы, Витгенштейн сначала читал предложение по-немецки, потом переводил его на английский, потом коротко объяснял его смысл. Затем он переходил к другому предложению и так далее. При следующей встрече он начинал с того места, где остановился в прошлый раз[1209].

«Причина, по которой я это делаю, — объяснял Витгенштейн, — в том, что должен быть хотя бы один человек, который поймет мою книгу, когда ее издадут». Это немного странно в том смысле, что тогда он и не собирался издавать данный текст, уже переписывая последний раздел. К тому же времени, что и обсуждения с Малкольмом, относится серия рукописных томов, из которых он надеялся сделать более удовлетворительную презентацию своих исследований психологических понятий. Не то чтобы время было потрачено впустую, потому что стиль их встреч изменился прежде, чем они достигли последнего раздела книги. «Дискуссия» по-витгенштейновски оказалась слишком жестко экзегетической на вкус Малкольма; он хотел обсуждать философские проблемы, которые в тот момент озадачивали его самого. И поэтому Витгенштейн постепенно упрощал процедуру.

Во время осеннего триместра 1946 года любовь Витгенштейна к Бену Ричардсу подарила ему краткие моменты счастья и долгие периоды мучений. «Счастье, — писал он 8 октября. — Я не мог бы написать это, как сейчас, если бы не провел последние две недели с Б. И я не смог бы провести их так, если бы вмешалась болезнь или какое-то происшествие»[1210].

Но счастье было хрупким — или, по крайней мере, он осознавал его таким. «В любви у меня слишком мало веры и смелости», — писал он 22 октября:

Меня легко ранить, и я боюсь, что меня ранят, и защитить от этого может только смерть любви. Для настоящей любви нужно мужество. Но это означает, что надо иметь мужество прерваться и отказаться [от любви], другими словами, вытерпеть смертельную рану. Но я могу только надеяться избежать худшего[1211].

«У меня нет мужества или сил ясно взглянуть в лицо обстоятельствам моей жизни»[1212], — писал он несколько дней спустя. Одно из этих обстоятельств было таким: «Б. испытывает ко мне пред-любовь, и она не может долго длиться»:

Когда она угаснет, я, конечно, не знаю. Не знаю я, и как сохранить какую-то ее часть живой, а не в виде закладки между страницами книги на памяти[1213].

Он был уверен, что потеряет Бена, и оттого болезненно переносил этот роман, представлявший собой «ужасную трудность в моей жизни»: «Я не знаю, смогу ли я — и как — вынести эти отношения с такой перспективой».

Однако он не мог вынести мысли и об окончании отношений: «Когда бы я ни представлял себе этот разрыв, меня пугает одиночество». И в любом случае, разве это не великий и чудесный дар небес, отказаться от которого было бы кощунственно? Боль и страдания, как от продолжения, так и от окончания романа казались невыносимыми.

Но на следующий день он писал: «Любовь — это радость. Возможно, радость, смешанная с болью, но, тем не менее, радость»[1214]. И если это не радость, то это и не любовь. «Любовь должна дарить безмятежность». На самом деле покоя ему не давали сомнения. Он не сомневался, что у Бена доброе сердце. «Но можешь ли ты отказаться от сердечной доброты?» Вопрос немедленно породил основное сомнение: «Бьется ли это сердце для меня?» Он цитирует на английском (и потому предположительно со слов Бена) высказывание: «Я сделаю все что угодно, чтобы не причинить боль духу дружбы», и продолжает на английском (но теперь точно своими словами): «Я должен знать: Бен не повредит нашей дружбе». Влюбившись в Бена, он требовал не просто дружбы, не просто привязанности, а любви:

Человек не может выпрыгнуть из кожи. Я не могу выкорчевать потребность, которая заключена внутри меня, во всей моей жизни. Потому что любовь по сути естественна; и если я стану неестественным, любовь подойдет к концу. — Могу ли я сказать: «Я буду разумным и не буду больше этого требовать?» …я могу сказать: пусть делает что пожелает — однажды это изменится — Любовь, драгоценная жемчужина, которую хранишь в сердце, которую ни на что не променяешь, которую ценишь превыше всего[1215].

На самом деле она показывает — если она у тебя есть, — что такое великая ценность. Обучаются тому, что она означает, чтобы отделить драгоценный металл от всех остальные[1216].

«Пугает неопределенность». И в этой неопределенности воображение Витгенштейна мучило его всеми возможными пугающими вариантами. «Верь в Бога», — говорил он себе. Проблема была в том, что он не мог ни во что верить:

Оттуда, где я, до веры в Бога долгий путь. Радостная надежда и страх — близкие родственники. У меня не может быть одной без того, чтобы она не граничила с другим[1217].

Он сомневался, имеет ли он право влюбиться. Не изменил ли он памяти Фрэнсиса? «Задай себе этот вопрос», — писал он 10 ноября:

…когда ты умрешь, кто будет оплакивать тебя, и насколько глубока будет их скорбь? Кто скорбит по Ф. так глубоко, как скорблю я, — у кого больше причин скорбеть — скорбеть по нему? Разве он не заслуживает, чтобы кто-то скорбел о нем всю жизнь? Если кто и заслуживает, так это он[1218].

Фрэнсис, однако, был в руках Господа: «Здесь надо бы сказать: Господь позаботится о нем и даст ему то, чего лишает его дурной человек». Его собственная жизнь была полностью в его руках. Через два дня возникает отдельная фраза: «Основательная ненадежность жизни»[1219]. Основание может в любой момент дать трещину. «Не будь слишком труслив, чтобы подвергнуть чью-то дружбу проверке»[1220], — призывал он себя. Он должен был знать, выдержат ли его отношения с Беном это давление: «Трость, которая прекрасно выглядит в руках, но изгибается, как только перенесешь на нее вес, ничего не стоит».

Лучше, конечно, гулять без трости, чем использовать ту, на которую нельзя опереться:

Разве ты не можешь быть весел даже без его любви? Надо ли тебе тонуть в унынии без его любви? Разве ты не можешь жить без этой подпорки? Потому что вопрос в том, разве ты не можешь пойти пешком без опоры? Или ты просто не можешь решиться выбросить ее? Или и то и другое? — Не надо ждать писем, которые не придут[1221].

Отношения не могут быть ценными, когда они используются как опора: «К этой опоре меня приковывает не любовь, а то, что я не могу прочно стоять на ногах самостоятельно».

Без Бена его жизнь определенно стала бы одинокой и убогой. Но почему бы не пострадать? В конце концов, «некоторые люди больны всю жизнь, и единственное счастье, которое они знают, это провести несколько часов без боли после долгого периода страшных страданий (благословенный вздох облегчения)»[1222]:

Разве это так неслыханно — страдания человека, например, когда в старости он устал и одинок, а может, наполовину сошел с ума?[1223]

Изнеможение, одиночество, сумасшествие были его уделом, и он должен принять его: «Только без драм. От них ты должен себя оградить»[1224].

Самый тяжелый подвиг — любить с надеждой и не впадать в отчаяние, если эти надежды не исполняются: «Вера в благосклонного отца — на самом деле просто выражение этой жизни»[1225].

Вести такую жизнь стало бы выходом, достижением, в сравнении с которым его философская работа обратится в ничтожество: «Какая мне польза от всего этого таланта, если в сердце я несчастен? Какой смысл решать философские проблемы, если я не могу решить главную, более важную вещь?»[1226] И какова настоящая польза от этих лекций?

Мои лекции проходят хорошо, они никогда не будут лучше. Но какой эффект они произведут? Помогу ли я кому-то? Явно не больше, чем если бы я был великим актером, играющим перед ними трагические роли. То, чему они учатся, не стоит обучения; и личное впечатление, которое я произвожу, ничем им не поможет. Это верно для всех из них, кроме, может быть, пары исключений[1227].

Летом 1947 года Витгенштейн решил прекратить читать лекции. Он сказал Георгу фон Вригту, что увольняется с поста профессора, а когда уволится, хотел бы видеть своим преемником фон Вригта.

Лекции, которые Витгенштейн читал в этот последний триместр, особенно интересны, потому что в них затронуты темы, которые занимали его последние два года и которые находят свое финальное выражение в машинописном тексте, составляющем теперь Часть II «Философских исследований». В этих лекциях он впервые представил известную двойственную фигуру утки-кролика:

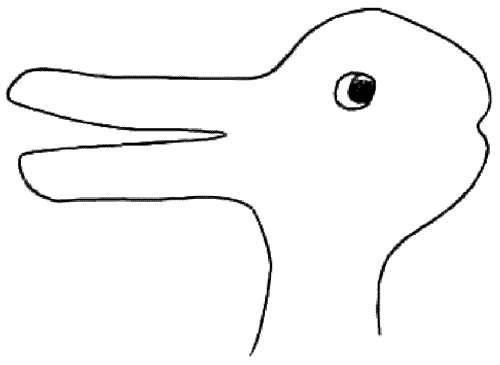

Предположим, я показываю это ребенку. Он говорит: «Это утка». А потом внезапно: «Ой, это кролик». Так он узнал кролика. — Это опыт узнавания. Так же если вы видите меня на улице, то говорите: «О, Витгенштейн». Но у вас нет опыта узнавания все время. — Опыт приходит только в момент перехода от утки к кролику и обратно. В остальное время этот аспект является как бы диспозиционным[1228].

Смысл этой фигуры в том, что ее можно увидеть в более чем одном аспекте: то же самое изображение можно видеть и как утку, и как кролика. И этот феномен видеть-как интересует Витгенштейна. В описании такого рода явлений велик соблазн говорить о психологических состояниях, как если бы они были некими объектами. Например, мы могли бы сказать, что когда мы видим утку, а через мгновение — кролика, внешняя фигура — рисунок — не меняется, а меняется наша внутренняя картинка — наши данные чувственного опыта. И если обобщить эту идею, это приведет к самой теории чувственного опыта, что является целью философии психологии Витгенштейна — к феноменологическому представлению, что объекты нашего непосредственного опыта — это частные расплывчатые структуры, которые эмпирики называют чувственным опытом. Из-за боязни таких обобщений одно из первых замечаний Витгенштейна о видении аспектов (в лекции, цитируемой выше, и в «Исследованиях») — о том, что это нетипично, мы не видим все как что-то:

Сказать «Я вижу это сейчас, как…» имело бы для меня столь же мало смысла, как сказать, глядя на нож и вилку: «Я вижу это сейчас как нож и вилку»[1229].

Но хотя опыт видения-как нетипичен для восприятия в целом, он особенно важен для Витгенштейна, и не только из-за угроз феноменализма. О его философском методе можно сказать, что его цель — изменить аспект видения определенных вещей: например, увидеть математическое доказательство не как последовательность тезисов, но как картину, увидеть математическую формулу не как предложение, а как правило, увидеть сообщения от первого лица о психологических состояниях («Мне больно» и т. д.) не как описание, но как выражение, и так далее. «Понимание, которое состоит в видении связей», — это, можно сказать, понимание, которое возникает, если изменить угол зрения.

Как он признается в «Исследованиях», Витгенштейн позаимствовал фигуру утки-кролика из книги «Факт и миф в психологии» Джозефа Ястрова (1900), но его обсуждение видения аспектов гораздо ближе к Вольфгангу Кёлеру, чем к Ястрову. Из «Гештальт-психологии» Кёлера (1929), а особенно из главы о «сенсорной организации», Витгенштейн взял многое для обсуждения. Часто лекции начинались с того, что он читал короткий отрывок из этой книги.

Чтобы понять интерес Витгенштейна к Кёлеру, мы должны, я думаю, понимать, что они оба унаследовали от Гёте. И для Кёлера, и для Витгенштейна слово «гештальт» имеет коннотации способа понимания, связанного с гётевским изучением морфологии Гёте (цвета, растений и животных). И оба, очень по-разному, использовали эту концепцию Гёте как основу своих размышлений.

Немецкое слово Gestalt обычно означает «образ» или «форма». Кёлер, однако, следуя Гёте, использует его для обозначения чего-то совсем иного:

В немецком языке — по крайней мере, со времен Гёте, а особенно в его собственных статьях по естествознанию — существительное «гештальт» имеет два значения: кроме значения «фигура» или «форма» как свойства вещей, оно имеет значение конкретной индивидуальной и характерной сущности, существующей как что-то отдельное и обладающей формой в качестве одного из своих атрибутов. Следуя этой традиции, в гештальт-теории слово «гештальт» означает любое обособленное целое[1230].

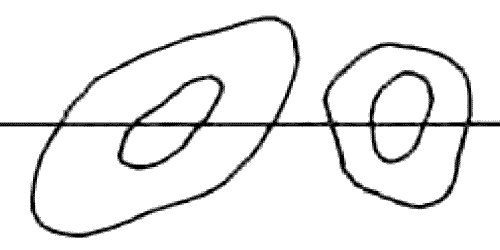

Это понятие «обособленного целого», или, как называет его Кёлер, «организованного целого», формирует основу его антибихевиористской психологии. В качестве оппозиции бихевиористской механической модели «стимул — ответ» Кёлер использует «динамическую» модель человеческого поведения, которая подчеркивает активную роль организации в восприятии. Наше восприятие, говорит Кёлер, состоит не из дискретных стимулов, а из организованных гештальтных: к примеру, мы видим не три точки на странице, а составляем их в треугольник и видим их как целое, как гештальт.

Келеровская программа «динамического» понимания человеческой психологии имеет тесные параллели с программой Гёте — «динамического» понимания природы. Так же, как Кёлер противостоит механизму, скрытому в бихевиоризме, Гёте начинает свои научные изыскания в ответ на желание увидеть альтернативы механистической ньютоновой науке своего времени.

Первой предпринятой Гёте попыткой морфологического понимания природных форм было изучение растений. Его мысль — развитая в «Итальянском путешествии» — состояла в том, что жизнь растений можно изучить систематически (но не механически), если на все растения смотреть под углом единственного гештальта. Для каждого типа природных явлений — например, растений и животных — должна быть единая первоформа, Urph?nomen, от которой все экземпляры этого типа можно рассматривать как метаморфозы. В случае с растениями этим Urph?nomen будет Urpflanze («изначальное растение»).

В работе Гёте, однако, есть некоторая путаница, касающаяся природы этого Urpflanze; одно время он рассматривает его как реальное растение, которое однажды обнаружат:

Множество растений, которые я всегда видел в кадках или горшках, а большую часть года даже за стеклами теплиц, здесь свежо и весело растут под открытым небом и, выполняя истинное свое предназначенье, становятся нам понятнее. Перед лицом стольких новых и обновленных формаций мне вспомнилась старая моя мечта: а вдруг мне удастся в этой пестрой толпе обнаружить прарастение (Urpflanze)? Должно же оно существовать! Иначе как узнать, что то или иное формирование — растение, если все они не сформированы по одному образцу?[1231]

Спустя месяц, однако, он видел его не как то, что можно обнаружить в природе, а как то, что создано им самим и привнесено в природу в качестве меры возможностей:

Прарастение (Urpflanze) станет удивительнейшим созданием на свете, сама природа позавидует мне на него. С этой моделью и ключом к ней станет возможно до бесконечности придумывать растения, вполне последовательные, иными словами — которые если и не существуют, то, безусловно, могли бы существовать[1232].

Разница между этими двумя концепциями имеет фундаментальное значение. Первая заставляет морфологию Гёте выглядеть как побочная ветвь псевдоэволюционной теории — как будто стояла дарвиновская задача найти растение, от которого произошли (каузально) все остальные. Вторая концепция проясняет, что на основе Urpflanze нельзя делать какие-либо каузальные выводы; задача морфологии — не открыть эмпирические законы (эволюции и т. д.), а представить нам ?bersicht («сводный обзор») всей жизни растений. Именно вторая концепция формирует связь между работой Гёте и Витгенштейна.

Морфология Гёте дает Витгенштейну пример исследования, описывающего явления, с которым имеет дело, не объясняя их. Этот тип исследования состоит в поиске аналогий. Однако для понимания этой морфологической техники Витгенштейна важно, что гештальты, которые используются как Urph?nomene (Urpflanze и т. д.), сами не являются объектами — не более, чем идеи и концепции являются объектами. Мы видим или узнаем гештальт не в том смысле, в котором мы видим физический объект, а в том смысле, что мы видим или узнаем сходство. Это различие крайне важно, но из-за того, что Gestalt, Urph?nomene, Urpflanze и т. д. — существительные, и мы можем говорить о том, что мы видим и узнаем их, его легко упустить из виду. Так, обсуждая видение аспектов в «Исследованиях», Витгенштейн начинает с мастерски ясного положения об их различении:

Два способа употребления слова «видеть».

Первое: «Что ты видишь там?» — «Я вижу это» (затем следует описание, рисунок, копия). Второе: «Я вижу сходство этих двух лиц», причем тот, кому предназначено мое сообщение, может видеть эти лица столь ясно, как и я сам.

Здесь важно категориальное разграничение двух «предметов» видения[1233].

Двойное значение слова «видеть» лежит в корне разногласия между Гёте и Шиллером относительно Urpflanze, когда Гёте пытается объяснить свою концепцию:

Я объяснил ему очень бодро «Метаморфоз растений», и некоторыми характерными ударами пера набросал перед его глазами символическое растение[1234].

Шиллер отказался рассматривать это «символическое растение» как объект видения:

…когда я закончил, он покачал головой, сказав: «Это не имеет ничего общего с опытом, это идея».

Но Гёте был непреклонен и настаивал, что он говорит о чем-то, что он видел:

Что ж, тем лучше; это означает, что у меня есть идеи, а я об этом не знаю, и я даже вижу их своими глазами… если он принимает за идею то, что для меня есть опыт, тогда должна быть в конце концов какая-то связь, какие-то отношения между тем и другим[1235].

С точки зрения Витгенштейна, и Гёте и Шиллер, можно сказать, оба были правы: Шиллер прав, настаивая на том, что Urpflanze принадлежит к той же категории, что и идеи (а не физические объекты), а Гёте прав, настаивая на том, что в каком-то смысле видит их собственными глазами. Философская задача — объяснить, как так может быть — описать явление видения-как таким способом, чтобы не казалось парадоксальным, что гештальт («угол зрения», «организованное целое») есть одновременно и идея, и «объект» видения.

Темы, поднятые в «Гештальт-психологии» Кёлера, были центральными для Витгенштейна. Однако Кёлер не справляется именно с теми концептуальными замешательствами, которые Витгенштейн пытался развеять с помощью «Аргумента индивидуального языка». Эти замешательства начались с описания Кёлером гештальта как «конкретной индивидуальной и характерной сущности, существующей как что-то отдельное и обладающей формой в качестве одного из своих атрибутов». Это уже похоже на нечто, описываемое как объект, частный объект. И это именно тот объект, который нужен Кёлеру для его теории восприятия, потому что он хочет сказать, что «организация» объекта восприятия — это такая же его часть, как цвет и форма. Это размывает различие между физическим объектом и мысленным конструктом (идеей и т. д.) и приводит к довольно запутанному понятию какой-то мутной вещи:

Если вы ставите «организацию» визуального впечатления на один уровень с цветом и формой, вы исходите из идеи о визуальном представлении как о внутреннем объекте. Конечно, это превращает объект в химеру, странно дрейфующую конструкцию.

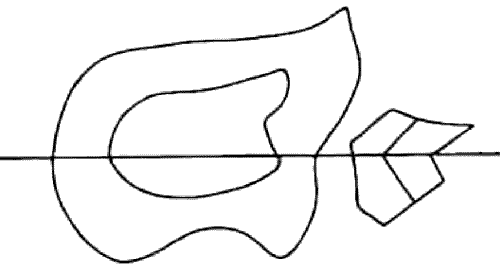

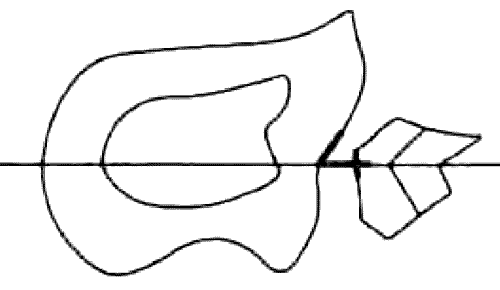

Витгенштейну не нравилось, как Кёлер использует словосочетание «визуальная реальность», чтобы описать, что изменяется, когда мы «организуем» восприятие различными способами. Например, обычно мы не видим цифру 4 в следующей фигуре, пока нам на нее не укажут:

Кёлер пишет:

Когда я говорю читателю, что перед ним цифра 4, он без сомнений ее находит [смотри ниже]; но если на него не влияют теоретические предрассудки, он скажет, что форма числа 4 сначала не существовала как визуальная реальность, и что, если она начинает существовать, это означает трансформацию визуальной реальности[1236].

В своих лекциях Витгенштейн высмеивал этот отрывок:

Кёлер говорит: «Вы видите две визуальные реальности». В противоположность чему? Интерпретации, видимо. Как он это делает? [т. е. как это создано?] Это не сработает, если спросить у людей. Кёлер и не утверждает, что сработает, но он говорит: «Если вы не ослеплены теорией, то признаете, что есть две визуальные реальности». Но конечно, он не может иметь в виду только то, что те, кто не придерживается определенной теории, скажут: «Есть две визуальные реальности». Он, вероятно, хотел сказать, что будь вы ослеплены или не ослеплены теорией (1) или говорите ли вы то или иное (2), вы должны, по правде, сказать: «есть две визуальные реальности»[1237].

Но в случае неоднозначных фигур (где мы сначала видим утку, а потом кролика; сначала видим две неизвестные формы с горизонтальной линией, а потом видим цифру 4, скрытую в фигуре), если нельзя говорить, что изменилась визуальная реальность или организация фигуры, то что тогда можно сказать? Что изменилось? Как обычно, Витгенштейн хочет описать процесс так, чтобы этот вопрос не возникал. Как во всех случаях философских замешательств, сам вопрос несет в себе ошибку. «Нет смысла спрашивать, что изменилось, — говорил Витгенштейн своим слушателям. — И ответ: „Изменилась организация“ — тоже не имеет смысла»[1238].

Однако было не так-то просто сформулировать удачное описание аспектного видения, которое устранило бы замешательства, присущие описанию Кёлера. Спустя два года после этих лекций Витгенштейн показал Друри утку-кролика и сказал: «Попробуй-ка сказать, что заставляет видеть что-то как что-то: это не так просто. В эти мысли я сейчас вгрызаюсь как в гранит»[1239].

Напряжение явлено в парадоксальном и даже противоречивом описании, которое в итоге опубликовано в «Исследованиях»:

Выражение смены аспекта это одновременное выражение нового восприятия вместе с неизменным восприятием.

«Ви?дение как…» не принадлежит восприятию. А потому оно похоже и вместе с тем не похоже на ви?дение[1240].

Одно было действительно ясно: как это ни описывай, этого нельзя сделать путем обращения к «частному объекту»:

И все же не говори: «Мое визуальное впечатление вовсе не рисунок; оно есть то, что я никому не могу показать». Конечно, оно не рисунок, но оно не принадлежит и к категории лишь того, что я ношу в себе.

Он подчеркнул еще, что вопрос о смене аспекта должен звучать не «какие изменения?», а «какую разницу эти изменения производят?». Так, в обсуждении примера Кёлера о скрытой четверке Витгенштейн заменяет разговор о «трансформации визуальной реальности» разговором о последствиях видения фигуры по-разному:

Кёлер говорит, что очень немногие люди сами увидят цифру 4 в рисунке.

И это определенно верно. Если человек разительно отличается от нормы своими описаниями плоских фигур и тем, как он их копирует, то каким будет различие между ним и другими людьми, при условии, что он, описывая и копируя, использует другие «элементы»? То есть как он будет отличаться от других в иных вещах?[1241]

В случае с рисунком последствия иного видения могли заключаться в том, что он был бы скопирован иначе (кто-то мог в примере с рисунком выше начать с цифры 4); в случае с музыкальным произведением, если кто-то слышит иначе, это может привести к иному пению, игре или насвистыванию; в случае со стихотворением — его могут прочитать иначе. Из этих примеров мы можем увидеть, что высказывание Витгенштейна: «„Внутренний процесс“ нуждается во внешних критериях» («Философские исследования», I, 580), могло иметь и действительно имело мотивировку, существенно отличающуюся от внешне похожих лозунгов бихевиористов.

Но это особенно заметно, когда мы решим, что в случае философского Weltanschauung следствием «смены аспекта» могут быть изменения в жизни. В случае Витгенштейна следствием — «внешним критерием», — на который он искренне надеялся, была культура, которая относилась бы к музыке, поэзии, искусству и религии с теми же уважением и серьезностью, с которыми наше общество относится к науке.

Был ли смысл настаивать на смене аспекта?

Философ говорит: «Смотри на вещи так!» Но, во-первых, это не означает, что люди станут смотреть на них именно так; во-вторых, он со своим призывом может вообще прийти слишком поздно; и не исключено, что такой призыв все равно ничего не изменит, а импульс к подобному изменению взгляда придет из какого-то другого источника[1242].

Но то, что это «изменение способа, которым воспринимаются вещи» так или иначе должно произойти, было для него существенно. Раньше они с Энгельманом ошибочно настаивали, что нестыковка между тем, каковы вещи, и тем, какими они должны всегда быть, указывает на внутренние изменения. Невозможно не позволять внешнему вторгаться, оказывать эффект. И каким-то образом следовало попытаться изменить вещи.

Или хотя бы изменить внешнее окружение. Витгенштейн был теперь уверен, что он должен уехать из Англии. «В этой стране, — писал он 13 апреля, — нет более очевидной реакции на людей вроде меня, чем мизантропия». То, что в Англии невозможно представить революцию, делало ситуацию еще более печальной: «Все равно что сказать об этой стране: здесь сырой, холодный духовный климат»[1243]. Через десять дней:

Кембридж становится мне все ненавистнее. Разлагающаяся и распадающаяся английская цивилизация. Страна, в которой политика колеблется между дурной целью и отсутствием цели[1244].

«[Я] чувствую себя чужаком в этом мире, — писал он в июле. — Если у вас нет связей с остальным человечеством или Богом, то вы и есть чужак»[1245].

Как только триместр закончился, он уехал в Суонси, где на две недели к нему присоединился Бен. Хотя Витгенштейн еще формально не отказался от кафедры, он окончательно решил покинуть Англию и жить один. Сначала были мысли о Норвегии, потом об Ирландии. В августе он отправился в Дублин к Друри, которого недавно назначили психиатром в Госпиталь Святого Патрика. Витгенштейн чрезвычайно заинтересовался его новым постом: «Я бы не удивился, — говорил он Друри, — если бы эта работа в психиатрии оказалась бы чем-то правильным для тебя. Ты, по крайней мере, знаешь, что „есть многое на свете…“»[1246], и т. д. Друри одолжил ему книгу, на которой была основана методика лечения, принятая в госпитале, — «Физические методы лечения в психиатрии» Саржанта и Слейтера. Витгенштейн отреагировал на нее характерным смешением восторга по поводу рациональных научных методов и непременных напоминаний об их ограничениях:

Это прекрасная книга. Мне нравится тот дух, в котором она написана. Я хочу уговорить Бена прочитать эту книгу. Я понимаю, что тебе нравится это отношение: «давайте теперь посмотрим, что могут сделать эти методы лечения».

Я не хочу ни на минуту ставить под сомнение важность твоей работы; но никогда не позволяй себе думать, что так можно решить абсолютно все человеческие проблемы[1247].

В конце августа он вернулся в Кембридж, чтобы уволиться с кафедры, но все еще не решил, ехать ли ему в Норвегию или в Ирландию. Он планировал провести месяц в Вене и потом, как он писал фон Вригту:

…поехать куда-то, где я смогу надолго остаться один и, если получится, закончить часть моей книги… Я ничего не говорил об этом своему начальству в Кембридже, все это пока совсем не точно. (Хотя сейчас я не знаю, как этого можно избежать, я имею в виду мой отъезд из Кембриджа.)[1248]

«Мои мысли в большом беспорядке», — писал он фон Вригту:

Отчасти из-за этого: я боюсь увидеть Вену после всего, что случилось, и, в каком-то смысле, боюсь бросать работу в Кембридже. Но я справлюсь с этим.

Мысль о возвращении в Вену, где, как он знал, все изменилось к худшему, была ужасна. А в этом случае реальность могла превзойти все ожидания. Город все еще был занят русскими войсками, русские использовали дом, который Витгенштейн построил для Гретль, как казарму и конюшню. Оккупационную армию австрийцы ненавидели, и повсеместно ходили рассказы о жестокости, насилиях и грабежах. Со служанкой Гретль, преданно и всеми силами защищавшей дом на Кундмангассе, русские обращались жестоко. Атмосфера была унылой и подавляющей. Фридрих фон Хайек, дальний родственник Витгенштейна, вспоминает, как встретил его в поезде на обратном пути. Хайек говорит, что «он так воспринял встречу с русскими в Вене (оккупационной армией), будто впервые увидел их во плоти, и это разрушило все его иллюзии»[1249]. Хотя он ошибся, решив, что это была первая встреча Витгенштейна с русскими, впечатление Хайека о его гневе и разочаровании, конечно, верно. Действительно, трудно представить любую другую реакцию.

Как только Витгенштейн вернулся из Вены, он сразу подал в отставку. Ему сказали, что он может взять отпуск на осенний триместр. Так, хотя он формально не переставал быть профессором до конца 1947 года, его освободили от бремени лекций и жизни в Кембридже.

Прежде чем уехать, он еще месяц готовил машинописный текст своей последней работы по философии психологии. Теперь она опубликована как «Заметки по философии психологии», том I. Однако Витгенштейн напечатал ее не для того, чтобы издать как отдельную работу, а в качестве материала, который можно использовать при пересмотре последней трети «Философских исследований». «Она по большей части плоха, — говорил он фон Вригту, — но мне она нужна в удобной форме, то есть напечатанная, потому что она может стать источником более правильных мыслей, когда я ее прочитаю». Он добавил:

Я ни в коем случае не смотрю в будущее с оптимизмом, но как только я уволился, то почувствовал, что это было единственно правильное решение[1250].

Трудно не усмотреть в его бегстве в Ирландию и одиночестве попытку избавиться не только от Кембриджа, от лекций и англичан, но и от мучительной близости с любимым. Мнимая причина для того, чтобы побыть одному, заключалась в желании закончить книгу, но, хотя он много написал за годы, проведенные в Ирландии, едва ли в его работе мы найдем целенаправленные усилия по ее завершению. Он разрабатывает совершенно новое направление мысли, и самое сильное впечатление получаешь от этого витгенштейновского «философствования на всю катушку» — от выполнения «единственной работы, которая на самом деле ободряет меня».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК