Глава 21 Работа на войне

Первые два года войны Витгенштейн часто жаловался на то, что он не может найти работу за пределами академической среды. Преподавать философию, пока идет война, было невыносимо, и больше всего он хотел внести хоть какой-нибудь вклад в работу ради фронта. Такая возможность представилась ему благодаря дружбе с оксфордским философом Гилбертом Райлом, чей брат Джон Райл был королевским профессором физики в Кембридже, но в 1940 году вернулся в Госпиталь Гая помогать готовиться к воздушным налетам. В сентябре 1941 года Витгенштейн написал Джону Райлу и попросил встретиться с ним в госпитале. Райл пригласил его на обед, и Витгенштейн сумел произвести на него впечатление. «Один из самых известных философов в мире, — написал он жене, — одет в зеленую рубашку с расстегнутым воротом, и у него довольно приятное лицо»:

Мне было интересно, что после многих лет преподавания в Тринити, нисколько не слившись с массой, он все же захвачен мертвенностью этого места. Он сказал мне: «Я чувствую, что медленно умру, если останусь здесь. Я бы предпочел быструю смерть». И поэтому он хотел бы заниматься каким-нибудь простым физическим трудом в больнице, связанным с войной, и откажется от своей кафедры, если понадобится, только совсем не хочет, чтобы это обсуждали. Он хочет работать под бомбежками. Отдел кадров готов взять его разнорабочим на подмогу опытным мастерам, которые устраняют поломки в госпитале. Думаю, он понимает, что его голова работает настолько иначе, чем у других, что для него нелепо пытаться искать на войне интеллектуальную работу. Я написал ему сегодня об этом, но слишком давить на него не хочу. Однажды я познакомлю тебя с ним и с парой канадцев[1044].

На Витгенштейна и не нужно было давить, так что уже где-то через неделю после этого письма он начал работать в Госпитале Гая. Однако не разнорабочим, а разносчиком лекарств.

Джон Райл уважал желание Витгенштейна, чтобы на новой работе не обсуждали столь резкую трансформацию — от кембриджского профессора философии к разносчику лекарств в Госпитале Гая, и, видимо, не говорил никому в больнице, что новый разносчик — «один из самых известных в мире философов». Одно из свидетельств его сдержанности — то, что Хамфри Осмонд, друг Райла, а во время войны редактор местного журнала Guy’s Gazette (и потому всегда нуждавшийся в интересных историях), так и не узнал, что Витгенштейн работал в госпитале, вплоть до публикации мемуаров Нормана Малкольма в 1958 году. Хорошо, что Райл хранил молчание, ведь если бы Gazette опубликовала заметку «Знаменитый философ в госпитале», Витгенштейн точно взорвался бы от ярости.

В госпитале Витгенштейн жил и обедал с медицинским персоналом в Наффилд-Хаузе. (Это само по себе отличало его от других разносчиков, потому что немедицинские работники обычно жили за пределами госпиталя и обедали отдельно.) Вскоре после прибытия в Наффилд-Хауз его с воодушевлением поприветствовал за обедом гематолог, доктор Р.Л. Уотерфилд, который бывал в Кембридже и посещал собрания в Клубе моральных наук. Поняв, что его раскусили, Витгенштейн побелел как полотно и сказал: «Боже, никому не говорите, кто я!»[1045] Но или благодаря Уотерфилду, или как-то иначе — и несмотря на тот факт, что в Guy’s Gazette так и не пронюхали об этой истории — многие сотрудники госпиталя прекрасно знали, кто такой Витгенштейн. Любой, кто хоть что-то о нем слышал, знал его как «профессора Витгенштейна».

Работа Витгенштейна заключалась в том, чтобы разнести лекарства от окна выдачи в палаты, но, как утверждает жена Джона Райла Мириам, он советовал пациентам их не принимать. Его начальником в аптеке был мистер С.Ф. Иззард. Когда его позже спросили, помнит ли он разносчика Витгенштейна, Иззард ответил: «Да, и очень хорошо. Он пришел работать, а проработав три недели, стал объяснять, как нам следует работать. Видите ли, он был человеком, который привык думать»[1046]. Через некоторое время ему предложили место помощника фармацевта в производственной лаборатории, в его обязанности в том числе входила подготовка пасты Лассара для дерматологического отделения. Когда Друри приехал к Витгенштейну в Госпиталь Гая, кто-то из персонала сказал ему, что никто раньше не готовил пасту Лассара такого высокого качества.

В госпитале Витгенштейн нуждался в товарище. После смерти Фрэнсиса и отъезда Кирка в Борнмут он был отчаянно одинок. Ему нужны были хоть какие-то эмоциональные отношения. «Одно слово, которое исходит из вашего сердца, — писал он Роланду Хатту 20 августа 1941 года, — будет значить для меня больше, чем три страницы из вашей головы!»[1047] И 27 ноября: «Я не могу писать о Фрэнсисе, и то, что вы пишете о нем, хотя и верно в каком-то смысле, но не перекликается с моими мыслями о нем»[1048]. Он рассказал Хатту о своей работе в аптеке, как он зарабатывает двадцать восемь шиллингов в неделю и как тяжело работать. «Я надеюсь, мой организм выдержит. Моя душа очень утомлена и не в том состоянии, в котором ей следовало бы быть. Возможно, — добавил он, — когда мы снова увидимся, нам это как-то поможет».

Витгенштейну было важно встретиться с Хаттом не на пару минут, а достаточно надолго, чтобы встреча не была бессмысленной. В следующих письмах он подчеркивал, что надо обязательно встретиться в воскресенье, его единственный выходной:

Впрочем, если вы не сможете приехать в воскресенье, придется в будний день. В этом случае опоздать даже на полчаса было бы неразумно; при таких обстоятельствах мы, конечно, легко переделаем кучу дел, но это было бы совсем не то![1049]

«В общем, — объяснил он в другом письме, — таким людям, как мы, не следовало бы видеться поспешно. Если получится, нам надо поговорить не спеша»[1050]. После того как Хатт стал сомневаться относительно встречи, Витгенштейн предложил ему подождать три месяца, а потом снова попытаться увидеться:

Раз вам трудно сказать, что вы хотите меня видеть, как вы пишете, — зачем вам это делать? Я хочу видеть людей, которые хотят видеть меня; и если настанет время (а возможно, оно скоро настанет), когда никто не захочет меня увидеть, тогда я просто буду один[1051].

Страх, что организм перестанет справляться с работой разносчика лекарств, был обоснован. Ему было пятьдесят два, и он начинал выглядеть (и чувствовать себя) старым. «Когда я заканчиваю работу около пяти, — рассказывал он Хатту, — я так устаю, что часто еле хожу». Но если тело ослабело, то дух его после смерти Фрэнсиса был почти что сломлен. Он провел Рождество с семьей Барбрук, которые владели бакалейной лавкой на Ист-Роуд под квартирой Фрэнсиса. Он предавался печали. В канун Нового года он написал Хатту:

Я чувствую себя одиноким и боюсь грядущих месяцев и лет!.. Я надеюсь, что вы счастливы и что вы цените это больше, чем я ценил[1052].

Встречать Новый, 1942 год Джон Райл пригласил Витгенштейна в своем доме в Сассексе, выполняя данное жене обещание их познакомить. К счастью, воспоминания об этих выходных записаны в дневнике их сына Энтони, которому было четырнадцать. Его первые впечатления были не так уж благоприятны:

Папа и еще один австрийский (?) профессор по имени Винкенштейн (как это пишется?) приехали в 7:30. Папа устал. Винк ужасно странный — он не очень хорошо говорит по-английски и повторяет: «Я имею в виду» и «это „допустимо“», подразумевая «недопустимо»[1053].

К концу следующего дня Энтони чуть правильнее написал имя Витгенштейна, но новый друг отца его все еще не покорил:

Утром папочка, Маргарет, козы, Тинкер и я пошли гулять. Морозно, но солнечно. Виткинштейн провел утро с эвакуированными. Он думает, мы ужасно к ним жестоки.

Мы провели вечер в спорах — он невозможный человек: каждый раз, когда вы что-то говорите, он отвечает: «Нет-нет, не в этом дело». Для него, может быть, и не в этом, а для нас в этом. Утомительная персона, как его послушать. После чая я показал ему окрестности, и он умолял меня быть добрее к бедным детишкам — он чересчур впадает в другую крайность: мама хочет, чтобы они стали хорошими гражданами, а он хочет, чтобы они были счастливы.

Райлы снимали ферму в Сассексе, а «бедные детишки» были эвакуированными — они приняли двоих мальчиков из рабочих семей из Портсмута, и для миссис Райл это было политическое высказывание. Они присоединились к группе детей, которую она организовала, чтобы вязать рукавицы для советского Красного Креста. Она хорошо обращалась с этими детьми, но воспитывала их в строгости. Когда Джон Райл был дома или когда у них были гости, семья Райл держалась на расстоянии от эвакуированных — обедали, например, в разных комнатах. Когда здесь остановился Витгенштейн, он настоял на том, чтобы оказать поддержку и показать свою симпатию детям, обедая вместе с ними.

Несложно представить, почему Витгенштейн любил и уважал Джона Райла. Как и Витгенштейн, Райл с трудом вписывался в академическую жизнь в Кембридже, и ясно, что он понимал, почему Витгенштейн предпочитает опасность работы в госпитале под бомбежками «мертвенности» Кембриджа. В Кембридже он проявлял политическую активность и участвовал в выборах 1940 года как независимый кандидат от левого крыла. С 1938 года он вел активную работу по вызволению врачей-евреев из Австрии и Германии (наверно, поэтому Энтони Райл описал Витгенштейна как «еще одного австрийского профессора»).

Доброту Райла с теплотой и благодарностью вспоминали те, кто служил в Госпитале Гая во время бомбежек. Многие из них были молоды и, в отличие от Райла, который воевал на Первой мировой войне, не имели военного опыта. Характерны воспоминания Хамфри Осмонда об опасностях работы в госпитале во время бомбежек и о воодушевлении Райла, который помогал персоналу справляться с этими опасностями:

На госпиталь падали зажигательные бомбы, и как минимум дюжина взорвавшихся или невзорвавшихся бомб оказалась на территории… Из-за постоянных бомбежек и огромных потерь персонал госпиталя заметно уменьшился, все знали друг друга очень хорошо. Я и сам дежурил на крыше… Мы проводили много времени, болтая за чаем. Мы развернули лагерь в подвале Наффилд-Хауза. Райл был мудрым и интеллигентным человеком, чье спокойствие, закаленное в окопах Первой мировой, очень поддерживало тех, кто, как и я, не любил, когда их бомбят[1054].

В апреле Витгенштейн перенес операцию по удалению желчного камня, который тревожил его годами. Из-за недоверия к английским докторам (он думал, что смертей Рамсея и Скиннера можно было избежать, если бы они получили надлежащую медицинскую помощь) настоял на том, чтобы остаться в сознании во время операции. Он отказался от общего наркоза, и в операционной разместили зеркала, чтобы он мог видеть, что происходит. Чтобы помочь ему пройти это, несомненно болезненное, испытание, Джон Райл сидел рядом с ним всю операцию, держа его за руку.

За исключением Райла, остальные друзья Витгенштейна в госпитале были техниками, а не докторами. Например, Наоми Уилкинсон, лаборант-рентгенолог и кузина Райла. Мисс Уилкинсон устраивала граммофонные концерты в госпитале, на которые Витгенштейн приходил регулярно. Он проявлял большой интерес к выбору записей и часто был очень придирчив. Общий интерес к музыке сблизил их с мисс Уилкинсон, и, как и многих других своих друзей, он приглашал ее выпить чаю в Lyons. На одном из таких чаепитий она спросила, сколько людей понимают его философию. Он долго размышлял над вопросом, прежде чем ответить: «Двое, и один из них — Гилберт Райл»[1055]. Он, к сожалению, не сказал, кто был вторым. И возможно, то, что он выбрал Гилберта Райла, говорит лишь о том, что даже в пятьдесят он не растерял хороших манер своего детства — говорить то, что могло понравиться собеседнику.

Граммофонные концерты Наоми Уилкинсон, возможно, отразились в сне, который Витгенштейн записал, когда он работал в госпитале:

Сегодня мне снилось: моя сестра Гретль подарила Луизе Политцер подарок: сумочку. Я увидел сумочку во сне, точнее, только ее стальной замок: он был огромный, квадратный и очень хорошо сконструирован. Он выглядел как один из тех сложных старых навесных замков, которые иногда можно увидеть в музеях. В этом замке был, помимо всего прочего, механизм, с помощью которого слова «От твоей Гретль» или что-то в этом роде произносились через замочную скважину. Я подумал о том, каким хитроумным должен быть механизм этого устройства, не граммофон ли это и из какого материала сделаны записи, может, из стали?[1056]

Сам Витгенштейн не предлагает толкований этого сна, но, учитывая его увлечение работами Фрейда, то, что раньше он использовал метафору замка, чтобы описать центральную идею Фрейда, и тот факт, что Гретль из всей семьи теснее всего была связана с Фрейдом, — можно, я думаю, рассматривать этот сон как сон об интерпретации снов. Сны, видимо, о чем-то говорят, и умелое использование работы Фрейда позволит нам услышать, что они говорят (пусть как бы через замочную скважину теорий Фрейда), но механизм, который лежит за их речью, и материал, из которого сделаны символы сна (бессознательное), хитроумны и сложны, слишком сложны, чтобы понять их в свете довольно грубой фрейдовской аналогии с механизмами XIX века.

Именно этим темам были посвящены беседы Витгенштейна с Ризом летом 1942 года. Он поехал в Суонси к Ризу, в том числе чтобы восстанавливаться после операции по удалению камня из желчного пузыря, и они вдвоем гуляли вдоль побережья Южного Уэльса, где Витгенштейну очень нравилось. В это время немногие остались в живых, кого Витгенштейн ценил как партнера в философских дискуссиях, и Риз был одним из них. Поразительно, что в то время как философская работа Витгенштейна была сосредоточена главным образом на философии математики, его разговоры с Ризом касались природы психологии и толкований Фрейда.

Существует некая перспектива, подчеркивал он, в которой образы во сне можно рассматривать как символы, перспектива, в которой мы можем говорить о языке сна, даже если символы непонятны сновидцу. Она может проявиться, когда мы обсуждаем сон с толкователем и принимаем его толкование. Точно так же, когда мы рисуем очевидно бессмысленные каракули и аналитик задает нам вопросы и прослеживает ассоциации, мы можем прийти к объяснению, почему мы рисуем то, что рисуем: «мы можем тогда отнестись к каракулям как к своего рода письму, как к использованию определенного рода языка, хотя он никем не был понят»[1057]. Но Витгенштейну было важно отделить эти объяснения от тех, который приводятся в науке. Нельзя объяснить сны или каракули с помощью законов, «и для меня тот факт, что в действительности нет никаких таких законов, кажется важным»[1058]. Объяснение Фрейда имеет больше общего с мифологией, чем с наукой; например, Фрейд не представляет доказательств своему мнению, что страх — это всегда повторение страха, который мы чувствуем при рождении, и еще «это идея, которая имеет удивительную привлекательность»:

Она имеет ту же привлекательность, что и мифологические объяснения, которые говорят, что все повторяется, все является повторением чего-то, что случилось раньше. И когда люди принимают или усваивают эту идею, определенные вещи кажутся им более ясными и легкими[1059].

Объяснения Фрейда сродни разъяснениям, предложенным Витгенштейном в его собственной работе. Они предлагают не обычную, механическую теорию:

…[а] нечто, что люди склонны принять и что облегчает им дальнейший путь: то, что делает определенный способ поведения и мышления естественным для них. Они оставляют один способ мышления и принимают другой[1060].

Именно в этом смысле Витгенштейн в то время охарактеризовал себя Ризу как «ученика» и «последователя» Фрейда.

Философские занятия Витгенштейна во время Второй мировой войны были связаны с философией математики. Большая часть написанного в это время — исправление заметок последних норвежских месяцев в попытке улучшить основанный на них фрагмент «Исследований». Работая в госпитале, он заполнил три записные книжки заметками по математике. Они и собранный из них рукописный том теперь опубликованы и составляют части IV, V, VI и VII «Замечаний по основаниям математики».

Хотя в общих чертах они составляют единое целое с его ранней работой по этой теме, здесь Витгенштейн нападает на математическую логику в еще более язвительных выражениях. Это, возможно, его самая полемичная работа.

В эссе «Математика и метафизики» Рассел создает самое полное обобщение полемических целей Витгенштейна. «Один из главных триумфов современной математики, — пишет Рассел, — состоит в открытии того, что в действительности есть математика»:

Вся чистая математика — арифметика, анализ и геометрия — построена на комбинации примитивных идей логики, и их пропозиции выведены из общих аксиом логики, таких как силлогизм и других правил заключения… Предмет формальной логики, таким образом, оказывается идентичным предмету математики[1061].

Он продолжает обсуждать проблемы бесконечно малых величин, бесконечности и непрерывности:

В наше время трое — Вейерштрасс, Дедекинд и Кантор — не просто поставили три проблемы, но полностью их решили. Решения для тех, кто знаком с математикой, так ясны, что не оставляют малейшего сомнения или трудности. Это достижение, вероятно, величайшее, которым может похвастаться наш век.

Работа Витгенштейна — это атака сразу и на обрисованную здесь концепцию математики, и на отношение к ней. «Почему я хочу взять на себя труд выяснить, что такое математика?» — спрашивает он в одной из записных книжек, которые вел, когда работал в госпитале:

Потому что у нас есть математика и существует ее особое понимание, как бы некий идеал ее положения и функции, — все это требует ясной проработки.

Моя задача заключается в том, чтобы критически подойти к логике Рассела не изнутри, а снаружи.

Это значит: не подходить к ней математически — иначе я буду заниматься математикой, — а уяснять ее положение, ее обязанности[1062].

Витгенштейну формальная логика не кажется идентичной математике; сказать, что она кажется таковой, «это почти то же самое, как если бы кто-то захотел сказать, что столярное дело состоит в склеивании»[1063]. Математическая логика также не показывает нам, что такое математика. Она скорее «совершенно деформировала мышление математиков и философов»[1064]. А работы Вейерштрасса, Дедекинда и Кантора, которые вовсе не являются величайшими достижениями нашего века, стали для остальной математики «злокачественной опухолью, бесцельно и бессмысленно выросшей из здорового тела».

Чтобы показать, что логика и математика — это разные технологии, и что результаты в математической логике не имеют того значения, которое им приписывает Рассел (в понимании концепций бесконечности, непрерывности и бесконечно малых величин), Витгенштейн действует с помощью различных тактик, включая, например, попытку продемонстрировать, что понятия бесконечности, непрерывности и бесконечно малых величин, как они на самом деле используются в математике и обычной жизни, вовсе не проясняются определениями, данными Кантором, Дедекиндом и Вейерштрассом, а, наоборот, искажаются.

Но цель его критики состоит в попытке показать, что методы доказательства, которые символизируют математику, не аналогичны тем, что используются в логике. Доказательство в логике состоит в серии предложений, направленной на то, чтобы установить истинность заключения. Витгенштейн хочет показать, что доказательство в математике состоит скорее в серии картин, направленной на то, чтобы установить полезность метода.

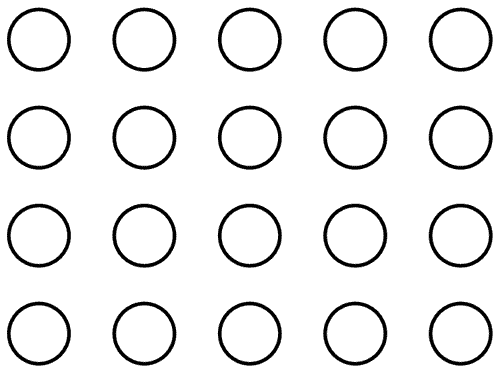

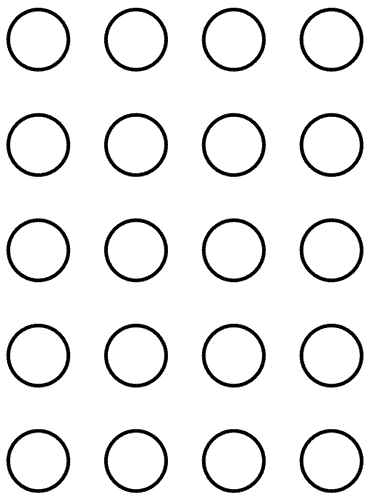

Например, он не видит причин, почему эту картину:

нельзя рассматривать как доказательство коммутативного закона умножения — т. е.: (а ? b) = (b ? а). Поскольку кто-то может, глядя на картину сначала одним способом, потом другим, увидеть, что (5 ? 4) равно (4 ? 5), и потом прийти к использованию принципа коммутативности во всех других случаях.

Это не вопрос предложений или заключений, и, следовательно, вопрос о том, в отношении чего верен коммутативный закон, если он верен, не появляется. И если бы картины такого типа, а не аксиоматические системы логики, считались бы хрестоматийными, то вовсе не было бы оснований полагать, что математические логики, как считает Рассел, «открыли, чем на самом деле является математика». Работая над «основаниями математики», они просто нарисовали другую картину и изобрели другой метод.

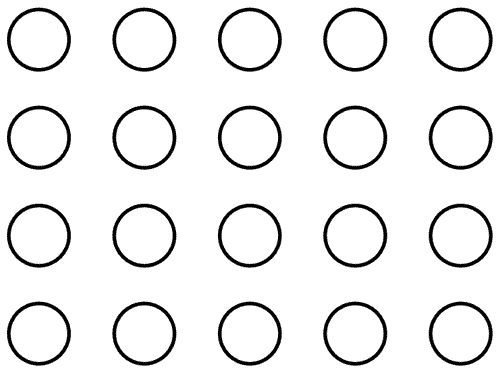

Но роль изображений в математике акцентируется не просто затем, чтобы разрушить конкретную концепцию предмета, но также затем, чтобы заменить ее на концепцию математического обоснования, подчеркивающую роль «видения связей». Чтобы понять принцип коммутативности из картины выше, нам нужно увидеть, что это:

то же самое, что и это:

Если мы не можем «увидеть связь», доказательство ни в чем нас не убедит. Следовательно, понимание этого доказательства — хороший, пусть и элементарный, пример понимания, которое формирует основу Weltanschauung Витгенштейна. Математические доказательства, как и его собственные философские заметки, надо рассматривать как «ясные представления», смысл которых — способствовать «только тому пониманию, которое состоит в видении связей».

В этом случае, хотя это и странно звучит, доказательства в чистой математике сходны с объяснениями в психоанализе Фрейда. И, возможно, ключ к переходу от математики к психологии лежит в том, что Витгенштейн счел «модели» Фрейда более интересными, чем «картины» математиков.

Для Витгенштейна, подозреваю, способность складывать события собственной жизни в некий паттерн была облегчением.

«Я больше не надеюсь на будущее», — писал он 1 апреля 1942 года:

Будто меня больше ничто не ждет, кроме долгой смерти вживую. Я не могу себе представить иного будущего, кроме жуткого. Без дружбы и без радости[1065].

Через несколько дней:

Я страшно страдаю от страха совершенного одиночества, которое теперь мне угрожает. Я не понимаю, как мне переносить эту жизнь. Это жизнь, когда я каждый день страшусь вечера, который принесет мне только уныние и печаль[1066].

В госпитале он чувствовал, что надо чем-то заняться. «Если не можешь найти счастья в покое, — говорил он себе, — найди его на бегу!»

Но что если я слишком устал, чтобы бежать? «Не говори о крахе, пока ты не сломался».

Словно велосипедист, я должен крутить педали, чтобы продолжать двигаться, чтобы не упасть[1067].

«Мое несчастье так сложно, — писал он в мае, — что трудно описать. Но, вероятно, главным остается одиночество»[1068].

После смерти Скиннера Кирк вернулся в Борнмут и, как и со Скиннером, Витгенштейн начал беспокоиться, что не получает от него писем. 27 мая он отметил:

Десять дней я ничего не слышал от К., хотя неделю назад я настаивал на новостях. Он, наверное, со мной порвал. Трагичная мысль[1069].

Кирк же в Борнмуте женился, сделал успешную карьеру в машиностроении и никогда больше не видел Витгенштейна. Но Кирку не с чем было «порывать». Ему никогда не приходило в голову, что Витгенштейн гомосексуален и что их отношения были чем-то иным, нежели отношения между учителем и учеником.

Как будто признавая это, Витгенштейн написал там же: «Я много страдал, но я, видимо, не способен учиться у жизни. Я страдаю точно так же, как и много лет назад. Я не становлюсь сильнее или мудрее»[1070].

Некоторое утешение — облегчение от этого отчаянного одиночества — принесла дружба с молодым коллегой в аптеке в госпитале, Роем Фуракром. Скорее всего, теплота и веселый добрый юмор Фуракра расположили к нему Витгенштейна. Иногда, как Витгенштейн рассказывал Друри, он мог вскинуться и разгорячиться, и Рой говорил ему: «Спокойно, док!» Ему это нравилось.

Фуракр приходил к Витгенштейну на третий этаж Наффилд-Хауза. Комната, как и его комнаты в Кембридже, была совершенно пуста, и Фуракр удивился, не увидев ни одной книги по философии, а только аккуратные стопки детективных журналов. Фуракр в то время заочно изучал иностранные языки и часто оставался в комнате Витгенштейна и читал, пока тот молча занимался своими делами. В это время Витгенштейн мог готовиться к лекциям, которые он давал в Кембридже каждые вторые выходные. В остальные выходные Витгенштейн и Фуракр могли пойти на прогулку, в зоопарк или в Виктория-Парк в Хакни, где они катались на лодке по озеру.

Как и многие, кто хорошо знал Витгенштейна, Фуракр помнит его виртуозом свиста. Витгенштейн мог просвистеть целую симфонию, например «Вариации на тему Гайдна» Брамса, и когда другие люди насвистывали фальшиво, Витгенштейн мог остановить их и твердо указать, как надо — из-за этого его не любили коллеги в аптеке.

По происхождению Фуракр разительно отличался от Скиннера. Скиннер был выходцем из среднего класса из Летчуорта и учился в частной школе и Кембридже, а Фуракр жил в муниципальном доме в Хакни в Восточном Лондоне и начал работать в 15 лет. Но их личные качества во многом совпадали. Вот как Фаня Паскаль описывает Скиннера:

Он мог быть радостным и любил общество. Не ошибусь, если скажу, что он не был способен подумать о ком-нибудь дурно. Он мог и учился быть практичнее, хотя, увы, оставался чересчур бескорыстным, чересчур стеснительным[1071].

Это описание подходило и Фуракру. Как и Скиннер, Фуракр был очень молод — ему было двадцать с небольшим против пятидесяти двух Витгенштейна. И хотя было бы неправильным полагать, что дружба Витгенштейна с Фуракром служила чем-то вроде замены его любви к Скиннеру, все же те 18 месяцев, что они работали вместе, он играл в жизни Витгенштейна роль, похожую на ту, что выполнял Скиннер в Кембридже. Витгенштейну нужен был кто-то рядом: Фуракр был, как Фрэнсис, кем-то, чье простое присутствие оказывало успокоительное воздействие.

Во многих поздних письмах Фуракру Витгенштейн упоминает Госпиталь Гая с теплом и, возможно, отчасти с ностальгией:

Мне жаль слышать, что атмосфера в Гае ухудшается. Это трудно себе представить[1072].

Интересно, о каких рабочих новостях ты пишешь. Я полагаю, они не воздвигли мне огромный памятник перед Наффилд-Хаузом? Или это так? Конечно, никакой каменный монумент не может на самом деле передать, какой я чудесный человек[1073].

Фуракр, очевидно, в ответ на последнее предположение сообщил Витгенштейну, что все памятники ему в госпитале снесли. «Я рад [это] слышать, — писал Витгенштейн в следующем письме, — если только они не проявили неуважения!»[1074]

Из медицинского персонала в Госпитале Гая, кажется, единственным, кто заслужил доверие и дружбу Витгенштейна, кроме Джона Райла, был Бэзил Рив, молодой доктор (тридцати с небольшим лет), интересующийся философией. Когда он услышал от Рега Уотерфилда, что новичок за обеденным столом (о котором он сначала подумал: «выглядит интересным и немного потерянным среди врачей госпиталя») был Людвиг Витгенштейн, он решил с ним познакомиться. Он стал садиться рядом с Витгенштейном за столом, и, в конце концов, между ними завязалась дружба. Едва ли разговор заходил о философии: они говорили о живописи, или архитектуре, или музыке, или людях, которых знал Витгенштейн, или фрейдистском толковании медицинских разговоров за обеденным столом. Позднее они стали беседовать о работе Рива, которая Витгенштейна крайне заинтересовала.

В госпитале Рив работал в блоке клинических исследований Медицинского исследовательского совета с коллегой, доктором Грантом. В начале налетов лаборатории этого блока были разрушены бомбежкой, и, не имея возможности продолжать прежние научные занятия, Грант и Рив стали обследовать многочисленных жертв авиационных налетов, которых привозили тогда в госпиталь. Они изучали травматический шок, возникающий не только от боевых ранений, но и при любой острой травме.

Грант и Рив, тщательно изучив научную литературу, сразу же столкнулись с тем, что не существовало удовлетворительного способа клинически определить травматический шок. Некоторые авторы определяли его по гемоконцентрации (развитию ненормально высокой концентрации красных кровяных телец, как считалось, из-за утечки плазмы из крови в ткани), в то время как другие определяли его по низкому кровяному давлению, бледности кожи и быстрому пульсу. Поэтому в начале исследований Грант рекомендовал отказаться от самой концепции травматического шока: пациентов следует тщательно наблюдать, не используя этот термин вообще. В январе 1941 года — за десять месяцев до того как Витгенштейн прибыл в госпиталь — Грант написал меморандум по наблюдениям, необходимым при травматическом шоке, и обосновал свои возражения против концепции в целом:

Недавний опыт жертв воздушных налетов показывает, что, несмотря на всю проделанную работу, особенно в последней войне, нам мало известно о природе и лечении травматического шока. В первую очередь на практике диагноз «шок» ставится в весьма различных случаях. Мы еще не можем предсказать и мы часто сомневаемся в лечении. Более того, из-за недостатка общего основания для постановки диагноза невозможно оценить эффективность разных методов лечения.

У нас есть достаточные основания избегать диагноза «шок» и заменить его точной и полной записью состояния пациента и его изменений, учитывая назначенное лечение[1075].

Думаю, ясно, почему Витгенштейн находил этот радикальный подход к проблеме интересным и важным. Грант явно решает проблему «шока» так же, как Генрих Герц решает проблему «силы» в физике. В «Принципах механики» Герц предложил вместо того, чтобы давать прямой ответ на вопрос «Что такое сила?», пересмотреть ньютоновскую физику, не используя «силу» как базовое понятие. Всю свою жизнь Витгенштейн считал это предложение Герца прекрасной моделью того, как надо развеивать философское замешательство, и часто цитировал — заявляя о собственной цели в философии — следующее предложение из вступления Герца к «Принципам механики»:

Когда эти болезненные противоречия будут устранены, на вопрос о природе силы мы не ответим; мы, более не обеспокоенные, перестанем задавать нелегитимные вопросы.

Сознательно повторяя это предложение, Витгенштейн писал:

Я занимаюсь философией так, что ее цель — выразить все так, чтобы определенные тревоги исчезли (Герц)[1076].

И мы могли бы сказать о предложении Гранта избегать диагноза «шок», что его цель была «выразить все так, чтобы определенные тревоги исчезли».

Подход Гранта, однако, не приняли повсеместно — особенно в армии. Полковник Уитби из Армейской службы переливания крови ответил на сообщение Гранта Совету медицинских исследований в следующем письме:

Слишком длинная преамбула, и некоторая часть дискуссии посвящена диатрибе против слова «шок». Я не думаю, что на этом стоит заострять внимание.

Недопустимо отбрасывать находки последней войны. Эти люди не были дураками… они, по меньшей мере, установили фундаментальный факт, что пониженное кровяное давление было неотъемлемым симптомом. Грант отвергает целиком всю ценную литературу Совета медицинских исследований периода последней войны, потому что их записи не соответствуют его уровню детализации[1077].

Как Витгенштейн понял, когда он обсуждал проект с Ривом, проблема с теориями травматического шока, сформулированная во время Первой мировой войны, состояла не в том, что их уровень детализации неадекватен, а что их применяли на основе неработающей концепции. Его в первую очередь интересовала «диатриба против слова „шок“». (Рив вспоминает, что, когда они приехали писать ежегодный отчет, Витгенштейн предложил напечатать слово «шок» вверх тормашками, чтобы подчеркнуть его неудобство.)

Так как Витгенштейн выказал интерес к проекту, Рив познакомил их с доктором Грантом, которого сразу же впечатлили острота и уместность многих его вопросов и предположений касаемо исследований. В 1942 году тяжелые бомбардировки Лондона, стабильно поставлявшие команде Гранта исследовательский материал, стали утихать. Сотрудникам блока пришлось искать пострадавших, подходящих для наблюдений, где-то еще. Дважды они посещали станции бомбардировочной авиации и наблюдали случаи ранения воздушных экипажей, подвергшихся бомбардировкам. Но для постоянного прогресса в исследованиях нужен был постоянный приток раненых, поэтому были приняты меры, чтобы перенести блок в лазарет Роял-Виктория в Ньюкасле, который принимал множество пострадавших от производственных травм и ранений в результате дорожных происшествий. В то время, когда планировался переезд, Витгенштейн сказал Риву, что он хотел бы поехать с блоком в Ньюкасл.

Переезд состоялся в ноябре 1942 года. Техник Гранта отказался ехать, и, помня интерес Витгенштейна к проекту, Грант предложил ему эту должность. К весне 1943 года Фуракр ушел из госпиталя в армию, а его присутствие было, возможно, тем немногим, что удерживало там Витгенштейна. В апреле 1943 года Грант написал доктору Герральду в офис Медицинского исследовательского совета в Лондон:

Профессор Людвиг Витгенштейн, о котором я вам рассказывал, присоединился к блоку в качестве лаборанта 29 апреля на испытательный срок в один месяц. По нашей с вами договоренности, ему заплатят по ставке 4 фунта в неделю[1078].

Поскольку Витгенштейн зарабатывал только двадцать восемь шиллингов в неделю разносчиком лекарств, это было бы заметной прибавкой к доходам. Когда испытательный срок закончился, Грант снова написал Герральду и подтвердил назначение, добавив: «Он очень полезен»[1079].

Смена физического труда на более интеллектуальный — лаборантом в исследовательском блоке, несомненно, обрадовала Витгенштейна, и не только потому, что работать разносчиком ему было физически тяжело. До отъезда из госпиталя 17 марта он написал Хатту о ценности мышления. «Я представляю, — писал он, — что думать побольше, чем вы обычно думаете, пойдет вам на пользу. Я надеюсь, ваша семья не мешает вам думать? Если кто-то мешает, они поступают очень глупо». Хатт к этому времени уехал из Вулворта и должен был пойти в армию. Он написал Витгенштейну о сложностях с начальством. «Я представляю, — ответил Витгенштейн, — что это отчасти внешнее и отчасти внутреннее»:

Я имею в виду, что они могут быть не столь порядочны с вами, как вы того заслуживаете, — но вы бываете ненадежны. Т. е. вы попеременно то холодны, то горячи, то теплы; и вас не должно удивлять, что иногда люди забывают о вашей душевности и ведут себя с вами, как если бы вы были только холодным и равнодушным[1080].

Прежде чем уехать в Ньюкасл, Витгенштейн провел некоторое время в Суонси с Рашем Ризом. Там он снова завел речь, как и предыдущим летом, о Фрейде. Снова его увлекала идея, что символы сна формируют некий язык — тот факт, что мы действительно думаем, что сны означают что-то, даже если не знаем, что они означают. То же самое он сказал Ризу о пяти куполах собора Василия Блаженного: «На каждом из них различные затейливые узоры. Невольно кажется, что эти формы и соотношения должны что-то означать»[1081]. Размышлял, насколько работа Фрейда полезна в нашей способности толковать сны. Подчеркивал, что желательно не объяснение, а толкование. Так, научная теория снов — с помощью которой мы могли бы, например, предсказать, что сновидца могут посетить определенные фрагменты прошлого после того, как опишет нам сон, — даже не затрагивала проблему. Работа Фрейда интересна прежде всего тем, что она не предусматривает такого научного подхода. Нас озадачивает во сне не его причина, а его значение. Мы хотим того объяснения, которое «меняет ракурс», в котором мы видим картинки сна, так что теперь они получают смысл. Идея Фрейда, что сны — это исполнения желаний, важна, потому что она «отличает тип толкования, который предпочитается»[1082], но это слишком общо. Некоторые сны, очевидно, — это исполнение желаний, «например, сексуальные сновидения взрослых». Но странно, что именно такие сны Фрейд игнорирует:

Фрейд очень часто дает нам то, что мы можем назвать сексуальной интерпретацией. Но интересно, что из всех отчетов о снах, которые он дает, нет ни единого примера откровенно сексуального сновидения. А они так же обычны, как дождь[1083].

Это снова связано с решением Фрейда создать единый паттерн всех снов: все сны должны выражать скорее желание, чем, например, страх. Фрейд, подобно теоретикам от философии, прельстился научным методом и «стремлением к обобщению». Существует более одного типа сна, и нет единого способа толковать символы в снах. Символы сна действительно что-то означают — «Очевидно, что у сновидения есть определенные сходства с языком»[1084], но чтобы понять их, требуется не некая общая теория снов, а некое многоаспектное умение, которое используется, допустим, в понимании музыкального произведения.

В апреле Витгенштейн уехал из Суонси, чтобы присоединиться к исследовательскому блоку Гранта в Ньюкасле. Члены команды, Бэзил Рив, доктор Грант и мисс Хелен Эндрюс, секретарша Гранта, поселились в одном доме в Брендлинг-Парк, в пешей доступности от госпиталя. Дом принадлежал некоей миссис Моффат. Мисс Эндрюс вспоминает прибытие Витгенштейна:

У миссис Моффат была свободная комната, поэтому он присоединился к нам. К этому времени мы там уже устроились и привыкли к нашей необычной обстановке, но проф. В. вписался не так легко. Он выходил к завтраку сияющий и разговорчивый, пока мы все читали Manchester Guardian и особенно не общались. Вечером, когда мы отдыхали, он ужинал не вместе с нами, а предпочитал есть в своей спальне. Миссис Моффат, ворча, ставила его еду на поднос, и он спускался за ней вниз. (Думаю, это было грубо по отношению к доктору Гранту.)

У нас была гостиная с хорошим угольным камином, но он ни одного вечера не провел там с нами. Почти каждый вечер он ходил в кино, но ничего не мог вспомнить о фильме, если его спрашивали на следующий день. Он просто уходил отдохнуть[1085].

Вскоре после приезда Витгенштейна члены блока вынуждены были съехать из дома в Брендлинг-Парк, потому что у миссис Моффат начались проблемы со здоровьем. Каждый нашел отдельное жилье, но, вспоминает мисс Эндрюс, «у проф. В. были сложности с поиском жилья, потому что у него был иностранный акцент, он выглядел немного потрепанным, и, когда говорил, что он профессор, хозяйки, конечно, относились к нему с подозрением».

То, что Витгенштейн ходил каждый вечер в кино — это показатель того, как напряженно он трудился в Ньюкасле, как серьезно относился к работе. Само собой напрашивается его замечание Друри:

Ты думаешь, что философия труднее; но я тебе скажу, что это ничто по сравнению с тем, как трудно быть хорошим архитектором. Когда я строил дом для своей сестры в Вене, я так истощался к концу дня, что все, на что я был способен, это пойти в кино вечером[1086].

Другой признак переутомления — в Ньюкасле он вообще ничего не написал по философии, тогда как за время работы в госпитале заполнил три записные книжки заметками по философии математики. Он не ограничивался выполнением своих обязанностей лаборанта, а проявлял глубокий и активный интерес к самому исследованию. Хотя и Грант и Риву только выигрывали от обсуждения своих идей с Витгенштейном и поощряли его интерес к их работе, иногда они находили его погруженность в исследования чрезмерной. Мисс Эндрюс вспоминает, что из-за того, что блок слишком много работал, Грант мог предложить отдохнуть денек и прогуляться вдоль Стены Адриана. Она заметила, что Витгенштейна никогда не приглашали на эти совместные прогулки, и спросила у Гранта почему. Ей сказали, что если он пойдет с ними, то отдохнуть не получится, потому что он «все время говорит о работе».

Хотя его и не приглашали на эти «прогулки по выходным», и Грант и Рив помнят, что в других случаях они гуляли с Витгенштейном вдоль римской стены. Обычно разговор касался исследования, но Витгенштейн часто обсуждал более личные вопросы, особенно с Ривом. Он рассказывал Риву, например, о своем раннем детстве, вспоминая, что не говорил до четырех лет. Он поделился с Ривом детским воспоминанием, о котором рассказывал и Друри и которое, очевидно, имело для него большое значение. Он рассказывал, как дома в туалете от стены отвалился кусок штукатурки, и пятно было похоже на утку, но это его пугало: она напоминала монстров из «Искушения святого Антония» Босха.

Рив иногда спрашивал Витгенштейна о философии, но тот обычно не поощрял его интерес. Он подчеркивал, что, в отличие от медицины, философия абсолютно бесполезна, и если ты только не вынужден заниматься ею, нет смысла и начинать. «Вы делаете достойную работу в медицине, — сказал он Риву, — довольствуйтесь этим»[1087]. «В любом случае, — добавлял он с озорством, — вы слишком тупы». Интересно, что через сорок лет Рив скажет, что Витгенштейн повлиял на его мышление в двух смыслах: во-первых, иметь в виду, что вещи таковы, каковы они есть; и во-вторых, искать проясняющие сравнения, чтобы понять, каковы они.

Обе эти идеи — ключевые для поздней философии Витгенштейна. Он действительно думал сделать фразу епископа Батлера «Все есть то, что есть, а не что-то другое» эпиграфом для «Философских исследований». И значимость проясняющих сравнений не только лежит в основе центрального понятия для Витгенштейна — «понимания, которое состоит в видении связей»; Витгенштейн считал, что она характеризует весь его вклад в философию. Разговоры Витгенштейна с Ривом, как и помощь Гранту и Риву в прояснении их идеи о шоке, показывают, что оказывать философское влияние можно по-разному, не только обсуждая философию. Витгенштейн поделился неким способом мышления и понимания, не рассказывая о том, что для него характерно, но показывая, как его можно использовать для прояснения чьих-то идей.

Грант и Рив оба вспоминают, что Витгенштейн повлиял на развитие мысли во введении к финальному отчету блока, где в названии не использовалось слово «шок», он назывался «Наблюдения над общими эффектами телесных повреждений у человека». Аргументация разворачивается в целом так же, как и в изначальной докладной записке Гранта в январе 1941 года, но «обличение слова „шок“» выражено еще строже:

На практике мы обнаруживаем, что диагноз «шок», кажется, зависит от личного мнения врача, поставившего его, а не основывается на общепринятых критериях. Если бы мы не были знакомы с этими взглядами, мы бы не знали, чего ожидать, когда нас вызывают. Само название не показывает, какие признаки и симптомы есть у пациента, чем он болен или какого требует лечения. Единственное общее основание для постановки диагноза — это что пациент кажется больным. Поэтому нам пришлось отказаться от слова «шок» с его разнообразными определениями. Мы не находим в нем ценности в изучении ранений; это скорее помеха непредвзятому наблюдению и причина непониманий[1088].

Писал ли это именно Витгенштейн или нет, но как раз такого же эффекта он ждал от своей философской работы — положить конец многим неправильным направлениям исследований. В отчете Совета по медицинским исследованиям за 1939–1945 годы говорится о работе, проделанной Грантом:

Это заставило всерьез усомниться в осмысленности борьбы с шоком, как будто травматический шок был единственной клинической и патологической сущностью. Вследствие этого от исследований в некоторых направлениях, начатых для Комитета в начале войны, отказались[1089].

На самом деле это произвело тот эффект, которого Витгенштейн ожидал от своей поздней работы по философии математики — эффект, который солнечный свет оказывает на ростки картофеля.

Исследование Гранта и Рива вовсе не разворачивало кампанию против использования слова «шок» в диагностике телесных повреждений, его целью было обнаружить другие, более плодотворные диагнозы и методы лечения, чем те, которые основывались на исследованиях, проведенных еще во время Первой мировой войны. Им нужны были детальные наблюдения над ранеными. Работой Витгенштейна в рамках этой практической задачи было отделять замороженные срезы ткани и окрашивать их, чтобы обнаружить наличие, например, жира. Он, очевидно, делал это очень хорошо.

Вместе с гистологической работой Грант попросил Витгенштейна помогать в его исследованиях Pulsus Paradoxus — явления резкого изменения артериального давления при дыхании, что часто происходит с тяжело раненными пациентами. Здесь он, кажется, представил технологическую инновацию — изобрел аппарат для записи показаний кровяного давления, который был лучше того, что у них имелся. И Грант и Рив помнят, что этот аппарат был инновационным, но никто не помнит его детально. Таким образом, единственное доступное нам описание аппарата сделано Друри, который рассказывает, как во время отпуска из армии посетил Витгенштейна в Ньюкасле:

После окончания кампании в Северной Африке меня послали назад в Англию готовиться к высадке в Нормандии. На время подготовки к высадке я отправился в Ньюкасл, чтобы провести несколько дней с Витгенштейном… Он отвел меня в свой кабинет в исследовательском отделе и показал мне аппарат, который он сам сконструировал для своего исследования. Доктор Грант попросил его изучить взаимосвязь между дыханием (глубиной и частотой) и пульсом (объемом и частотой). Витгенштейн так все устроил, что он мог действовать сам и зафиксировать все необходимые измерения на вращающемся барабане. Он так улучшил первоначальный аппарат, что доктор Грант сказал, что Витгенштейну лучше бы быть физиологом, а не философом. Описывая свои результаты, он сделал характерное замечание: «Это все гораздо сложнее, чем вы можете представить себе на первый взгляд»[1090].

Визит Друри в Ньюкасл привел еще и к разговору, который показывает любопытное изменение в отношении Витгенштейна к сексу. К 1943 году, кажется, будучи далек от того, чтобы согласиться со взглядом Вейнингера о несовместимости секса и духовности, Витгенштейн поддерживал взгляд на сексуальный акт как на объект религиозного почитания. Друри рассказывает, что пока он оставался в Ньюкасле с Витгенштейном, они сели на поезд до Дарема и там отправились на прогулку у реки. Когда они гуляли, Друри разговаривал с Витгенштейном о своих впечатлениях от Египта, и особенно о храмах в Луксоре. Он сказал Витгенштейну, что хотя храмы ему очень понравились, он был удивлен и шокирован, найдя на стене одного из храмов барельеф бога Гора с эрегированным фаллосом, который совершал акт эякуляции и собирал семя в чашу. Витгенштейн побудил Друри отказаться от подразумеваемого неодобрения:

Почему бы им не смотреть с трепетом и благоговением на акт, который сохранил человеческую расу? Не в каждой религии должны относиться к сексу, как блаженный Августин[1091].

Когда Витгенштейн впервые приехал в Ньюкасл, он ответил с даже более оскорбительной честностью на другое замечание Друри, который в письме пожелал ему удачи на новой работе и добавил, что надеется — у Витгенштейна появится много друзей. Витгенштейн ответил:

Мне очевидно, что вы становитесь безмозглым и глупым. Как можно представить, что у меня когда-нибудь будет «много друзей»?[1092]

Сказано грубо, но, конечно, верно. Единственным другом Витгенштейна в Ньюкасле, кажется, был Бэзил Рив. Он ладил с Грантом, они разделяли интерес к музыке (Грант вспоминает, что когда он однажды упомянул, что не любит вступление в «Императорском» концерте Бетховена, Витгенштейн с ним охотно согласился), но между ними не было того теплого чувства — простого человеческого контакта, — которое Витгенштейн испытывал в Госпитале Гая к Рою Фуракру. Грант для этого был слишком увлечен своей работой. Витгенштейн жаловался Фуракру на недостаток человеческого контакта из-за своей философской работы в Кембридже, но в Ньюкасле, как показывают его письма к Норману Малкольму, он начал скучать по своим кембриджским друзьям:

Я давно не получал новостей от Смитиса. Я знаю, он в Оксфорде, но он мне не пишет. — [Казимир] Леви все еще в Кембридже… Риз все еще читает лекции в Суонси. Надеюсь, вы увидите Мура и найдете его в добром здравии[1093].

Мне здесь довольно одиноко, и я могу попробовать доехать куда-то, где можно с кем-то поговорить. Например, в Суонси, где Риз читает лекции по философии[1094].

Еще важнее, что он начал скучать по возможности продолжить собственную работу. Погружения в работу Гранта и Рива больше было недостаточно:

Я жалею, что по внешним и внутренним причинам не могу заниматься философией, потому что это единственная работа, которая приносит мне настоящее удовлетворение. Никакая другая работа на самом деле не ободряет меня. Я ужасно загружен сейчас, и мой разум постоянно занят, но в конце дня я чувствую только усталость и печаль[1095].

«Внутренними причинами» были сомнения Витгенштейна в том, способен ли он еще плодотворно заниматься философией. Он то и дело говорил Риву: «я растерял мозги», и часто вспоминал о времени, проведенном в Норвегии в 1913 году, с щемящей тоской: «Тогда мой разум был в ударе… Но теперь я все растерял». «Внешними причинами» были его рабочие обязанности в Ньюкасле и неудовлетворительное жилье. Ему было все труднее общаться с регистраторами больницы и штатными врачами, делавшими откровенные и часто скабрезные комментарии о пациентах, и от Рива ему требовалось все больше и больше помощи, чтобы с пониманием относиться к тому, как молодые доктора справляются с профессиональным стрессом.

Возможно, из-за этих переживаний, а также из-за того, что Риву сложнее стало уделять ему время, когда в Ньюкасл приехали его жена с ребенком, отношения Витгенштейна даже с Ривом начали ухудшаться. Витгенштейн — всегда собственник в дружбе — требовал все больше времени и внимания Рива, а тот из-за работы и семьи мог их уделить все меньше и меньше. В конце концов, они плохо расстались. На прощание Витгенштейн сказал Риву: «Вы не такой уж хороший человек, как я думал». Со своей стороны, Рив почувствовал облегчение, что ему больше не надо оказывать Витгенштейну моральную поддержку, которой тот требовал.

Учитывая его бесплодное стремление вернуться к философской работе и ухудшение отношений с Ривом, для Витгенштейна, вероятно, было облегчением узнать, что Грант и Рив уезжают из Ньюкасла. Их исследование требовало дальнейшего изучения последствий потери крови и повреждения тканей, а это предполагало гораздо больше раненых, чем могло быть в мирной жизни. Требовалось проводить исследования на поле боя, и поэтому к концу 1943 года поступило распоряжение перевести их в Италию.

Преемником Гранта был доктор Э. Дж. Байуотерс, который, как и Грант с Ривом, прежде наблюдал пострадавших от авиационных налетов в Лондоне. Прежде чем уехать, Грант написал доктору А. Лендсборо Томсону в штаб-квартиру Совета медицинских исследований в Лондоне:

Витгенштейн согласился продолжить работу лаборантом, но надолго ли он останется здесь, будет зависеть от того, поладит ли он с Байуотерсом[1096].

Он советовал предложить Витгенштейну работу в Совете, даже если тот решит уехать из Ньюкасла:

Витгенштейн взялся за работу в лаборатории, чтобы сделать собственный вклад в работу ради фронта, а как я вам говорил, он профессор философии в Кембридже. Если он решит, что не может продолжать здесь работать, после того как мы с Ривом уедем, будет жаль не использовать его в дальнейшем… У него первоклассные мозги и удивительные познания в физиологии. С ним великолепно обсуждать различные проблемы. С практической стороны он проявил себя отличным лаборантом, и вдобавок сам провел новые наблюдения над дыхательными колебаниями кровяного давления, разработал собственный аппарат и провел опыты. С ним нелегко работать, но при подходящих условиях он может быть коллегой, приносящим пользу и поощряющим к работе. Я предполагаю, что после войны он вернется на свою кафедру в Кембридже.

Грант и Рив, в конце концов, уехали в Италию в конце января 1944 года. Витгенштейн чувствовал себя одиноким и подавленным уже до прибытия Байуотерса, и хотя продолжал выполнять свои обязанности техника внимательно и аккуратно, он не собирался ни с кем общаться. Байуотерс вспоминает:

Он был сдержанным и довольно замкнутым: когда в разговоре за кофе или чаем касались философских предметов, он отказывался принимать участие. Меня это разочаровало, но он радовал меня своим дотошным и добросовестным подходом к замороженным препаратам легких и других органов, которые он готовил для меня. Он запомнился мне загадочным, необщительным и, возможно, депрессивным человеком, который предпочитал кушетку в своей комнате любому общению[1097].

Всего через три недели Байуотерс вынужден был написать в штаб-квартиру с просьбой найти нового техника:

Профессор Витгенштейн выполнял здесь гистологическую работу для доктора Гранта. Он получил письмо из Кембриджа, в котором ему предлагают провести следующие три месяца или больше над написанием монографии по его собственной теме (философии)[1098].

Через неделю, 16 февраля, он написал:

Сегодня профессор Витгенштейн от нас уехал: его позвали обратно на кафедру в Кембридже писать монографию по философии, над которой он размышлял около года, но теперь они хотят получить ее на бумаге[1099].

16 февраля 1944 года Витгенштейн уехал из Ньюкасла и вернулся в Кембридж. Упоминание в письме Байуотерса монографии, над которой «он размышлял около года», но которую «они теперь хотят получить на бумаге», позволяет предположить, что «они» относится не к Кембриджскому университету, а к Cambridge University Press.

В сентябре 1943 года Витгенштейн обратился в издательство с предложением опубликовать свою новую книгу, «Философские исследования» наряду с его предыдущей книгой, «Трактатом». Такая идея пришла к нему чуть раньше, когда они с Николаем Бахтиным вместе читали «Трактат». Он упомянул об этом Риву, сказав, что ему нравится план опубликовать опровержение идей «Трактата» вместе с самим «Трактатом». В Cambridge University Press 14 января 1944 года подтвердили, что они принимают предложение, с этим и связано первое письмо Байуотерса, гласящее: «Он получил письмо из Кембриджа…» Однако этот план, как и предыдущий — 1938 года, никогда не был осуществлен.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК