1. Управление, как социосистемный процесс

Понятие управления

Управление представляет собой работу с информацией, а именно ее распределение между членами общества, оптимизирующее совокупность социосистемных деятельностей и, в первую очередь, производство. Суть управления, как уже отмечалось, состоит в дозировании информации: каждый должен получить ее столько, сколько ему необходимо для принятия решения — не меньше, но и не больше.

На практике, обычно, возникают следующие проблемы:

• Информация поступает несвоевременно (как правило, запаздывает);

• Информация поступает не по тому адресу или безадресно[104];

• Информация недостаточна;

• Информация избыточна.

Оценка информации, как избыточной, связана не «секретностью», «безопасностью» или «прерогативами руководителя», но лишь с тем простым обстоятельством, что исполнитель не успевает вовремя ее обработать[105].

Инженеру приходится сталкиваться с управленческими сбоями, что называется, в чистом виде: как одному из «винтиков» административной системы. Гораздо чаще, однако, проблемы управления сосредотачиваются у инженера в содержании основополагающих документов — контракта и технического задания на проектирование.

Техническое задание, конечно, не бывает безадресным. Но запаздывает оно почти всегда, что, среди прочих неприятностей означает еще и запаздывание с финансированием. Избыточность технического задания лишает инженера свободы маневра: ему предписываются определенные технические решения, сплошь и рядом неоптимальные и практически всегда устаревшие. Недостаточность технического задания ставит инженера перед необходимостью принимать административные решения, причем с риском, что эти решения постфактум будут отменены с возложением на него всей полноты ответственности.

В терминах социосистемных деятельностей управление разбивается на следующие шаги:

(1) Распаковка поступающей информации;

(2) Структуризация полученной информации (на этом этапе информация классифицируется по степени значимости, причем незначимая информация отсеивается);

(3) Информационное усиление;

(4) Пересборка информации в пакеты, оптимизированные для ее последующего распределения;

(5) Передача информации исполнителям.

Сущностью управления, таким образом, оказывается пересборка и перераспределение информации.

Управление имеет две основные формы: организацию — собственно, управление и самоорганизацию или прокрустику[106].

Теорема об информационном автокатализе

Работой управляющего, как правило, является выбор между несколькими предложенными ему вариантами. Чем более грамотен и интеллигентен бюрократ, тем более осмысленным является его решение. Для того чтобы оно стало безошибочным, проблема выбора подвергается информационному усилению: она обсуждается на коллегиях, в комиссиях, на экспертных совещаниях и т. п.

Неявно предполагается, что, во-первых, существует алгоритм, выделяющий безошибочное решение из всей совокупности выборов, и, во-вторых, время принятия решения не ограничено.

Как правило, оба этих условия не выполняются.

К тому же «информационному усилению» комиссий и подкомитетов, экспертных советов и межотраслевых коллегий, подвергается не только «сигнал» (правильное решение), но и «шум» (ошибочные решения).

Таким образом, активность бюрократической системы не влияет на исходную задачу и приводит лишь к задержке принятия решения.

Иррациональное решение может быть принято лишь после того, как сам чиновник и ассоциированный с ним аппарат «достаточно поработал». Измерением работы служит количество созданных в сети управления документов. Поэтому иррациональные управленческие задачи приводят к перегрузке административных каналов вновь произведенной информацией. Поскольку каждый чиновник стремится занять свое рабочее время полностью, эти каналы оказываются полностью задействованными даже в отсутствии задач, на «холостом ходу» системы. Переход системы в рабочий режим вызывает фрагментацию информационных потоков и распад системы управления.

Административные системы пытаются бороться с информационным автокатализом апробированными методами: ростом числа управленческих звеньев, повышением их качества, уточнением рамочных ограничений, наложенных на управление. Результатом является рост плотности административного поля и переход системы в такое состояние, когда практически любое управленческое решение противоречит либо закону и внутренним инструкциям, либо затрагивает интересы параллельных управленческих звеньев.

Информационный автокатализ приводит к блокировке управления из-за:

• возрастания сложности управленческих задач;

• сокращения характерного времени принятия решения;

• смещения равновесия в сторону иррациональных проблем и неизмеримых пространств выбора;

• роста взаимных обусловленности задач, их прогрессирующей междисциплинарности.

Теорема о кризисе управления вблизи точки фазового перехода.

Рассмотрим систему S и ее управляющий блок А. Пусть сложность системы S линейно возрастает со временем: D(S) = D0(S) + at. Рост сложности означает увеличение количества противоречий Pi и/или напряженности противоречий H(Pi). Суммарная напряженность растет: H(S) = H0(S) + ?jN(Pi) = H0(S) + bt, где b — коэффициент пропорциональности b=?a. По первому закону диалектики движение системы есть функция напряженности: dS/dt = f(H(S)) = f(H0(S) +bt). В линейном приближении: dS/dt = F(S) + b = f0(H0(S)) + bd(H0(S)0)/dt

F(S) + ?dD(S)/dt. Здесь f0(H0(S))=F(S) — функция, описывающая «естественное», «ламинарное», «количественное» развитие системы вдали от точки фазового перехода.

Имеем: дополнительный вклад в динамику систему пропорционален скорости роста сложности: ? dS/ dt = ?dD(S)/dt. Характерные скорости процессов растут, следовательно, пропорционально росту сложности, также как и характерные рабочие частоты процессов, подлежащих управлению блоком А. Характерные времена принятия управленческих решений соответственно падают пропорционально росту сложности:

?T =?/[dD(S)/dt].

С другой стороны, количество узлов управления в блоке А также пропорционально сложности: N = g(D(S)) = g(D0(S) + at), или в линейном приближении: N = N0 + ? dD(S)/dt.

Характерное время принятия решения пропорционально факториалу числа управленческих узлов: ?T = (? dD(S)/dt)!.

Система теряет управление, когда ?T = ?T, то есть (? dD(S)/dt)! = ?/?/[dD(S)/dt].

При больших сложностях системы S и управленческого блока А применим формулу Стирлинга:

?(2?? dD(S)/dt) (? dD(S)/dt) (? dD(S)/dt+1)exp(-? dD(S)/dt)= ? Физически эта формула означает, что управляемость системы снижается значительно быстрее, чем растет ее сложность; сочетание увеличения характерного времени принятия решения из-за роста сложности и сокращения характерных времен управляемых процессов приводит к распаду управления, неконтролируемому росту возмущений и фазовому переходу в системе.

Обратные связи в управлении

Акт управления изменяет социосистему и окружающий мир, что приводит к модификации информационных потоков и необходимости воспроизводства управленческой деятельности.

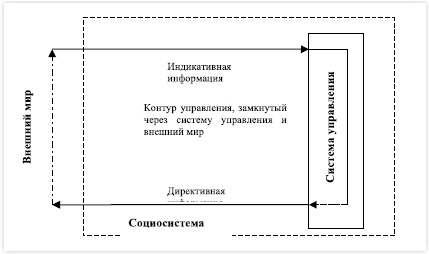

Будем называть информацию, поступающую на вход управленческой системы индикативной, а информацию, исходящую от управленческой структуры — директивной. Тогда управление может быть представлено в виде контура обратной связи:

Поскольку контур управления является замкнутым, существует специфическая информация, которая, видоизменяясь, постоянно циркулирует в этом контуре: она проходит как по индикативному, так и по директивному каналу. Эта информация (управленческая команда) играет в процессе управления особую роль. Она воспроизводит себя на каждом такте управления, оказывая воздействие управляемую систему соответствии с целевой функцией управления.

Система управления в самом общем виде состоит из аппарата управления и Руководителя (Пользователя). Руководитель является высшим и незаменимым звеном системы управления. С информационной точки зрения он, однако, выполняет лишь одну функцию: задает алгоритмы распаковки и упаковки информации, исходя из своих субъективных представлений о целевой функции управления.

Иначе говоря, он привносит в систему управления субъективность, эмоциональность, волю, непредсказуемость, определяет аксиологию и телеологию процесса управления. В конечном итоге задачей Руководителя являются необоснованные операции над информацией.

При создании сложных инновационных проектов инженер должен занимать именно эту позицию. Обоснованные операции над технической информацией позволяют, иногда, создать новое. Для того чтобы возникло иное нужен волюнтаризм.

И риски здесь очень велики. «Необоснованные операции над информацией» чаще рождают вместо Иного очередное технологическое уродство. Круглые броненосцы («Поповки»), которые командующий флотом категорически запретил выпускать из гавани. Межконтинентальные водородные дирижабли с тепловозными дизелями в качестве двигателей (R101). Танки с двигателями от подводных лодок[107]. Подводные лодки с паровыми турбинами. Подводные лодки с 305-мм орудием, черпающие воду стволом орудия, причем зарядка этого орудия была возможна только в надводном положении.

Уникальный оперный театр, строительство которого перекрыло сметные показатели в 14,5 раз, причем, «ступенчатая структура крыши была очень красива, но создала проблемы высоты внутри здания, т. к полученная высота не обеспечивала должной акустики в залах» (это, кстати, не помешало архитектору получить Притцкеровскую премию). И так далее…

С.П.Королев закончил долгий спор о конструкции первого «Лунника» тем, что написал на листе бумаги: «На Луне пыли нет». И подписался. Он оказался прав. Но, ведь, мог и ошибиться, и его фразу цитировали бы до сих пор во всех источниках, как пример «недопустимой близорукости». «Челленджер» послали на смерть инженеры-администраторы, которые, получив предупреждение об опасности запуска «челнока» в условиях холодной погоды, «приняли управленческое решение» игнорировать этот «сигнал», поскольку необходимо выдерживать график полетов.

Необоснованные операции над информацией неразрывно связаны с риском, и этот риск является постоянным спутником работы инженера.

Индуктивные и гомеостатические системы управления

Все системы управления, независимо от своей структуры, исторических, типологических и иных особенностей, могут быть разделены на гомеостатические и индуктивные.

В индуктивных системах источником управленческих команд является Руководитель, который организует систему деятельностей, направленную на изменение общества и/или внешнего мира (окружающей среды) в избранном им направлении. Индуктивное управление направлено на изменение мира (эвологическая парадигма), что подразумевает отказ от сохранения существующего. Индуктивное управление, как правило, субъективно, неустойчиво, необратимо, ресурсоемко, рискованно, провоцирует более или менее значительные социосистемные кризисы.

Гомеостатические системы ориентированы на сохранение существующего (экологическая парадигма), что приводит к явному или скрытому отказу от развития или попытке свести его к количественному изменению отдельных параметров, примером чего является концепция устойчивого развития. Источником управленческих команд служит отклонение от заданного «нормального» состояния социосистемы или внешней среды, деятельность Руководителя направлена на компенсацию возникших изменений. Гомеостатическое управление устойчиво (кроме моментов острого кризиса), объективно, в том смысле, что мало зависит от личности Руководителя и свойств аппарата управления, обратимо, является безрисковые. Ресурсоемкость гомеостатического управления, обычно, меньше, чем у индуктивного (опять-таки, кроме кризисных ситуаций).

Инженер, обычно, занимает индуктивную управленческую позицию: ему надо сделать, а не сохранить. С другой стороны, руководством производством подразумевает известную консервативность: атомная электростанция, например, обязательно должна управляться в гомеостатическом режиме. Поэтому инженер может занимать далеко не все административные позиции. Например, функционал должности «главного инженера» таков, что в этой роли администратор, как правило, полезнее творчески мыслящего инженера.

Из воспоминаний А.С.Яковлева: «Летом 1946 года в связи с большой занятостью в конструкторском бюро я решил просить об освобождении меня от обязанностей заместителя министра (к этому времени наркоматы уже были преобразованы в министерства) авиационной промышленности. На это требовалось согласие Сталина. Я волновался, не зная, как он отнесется к моей просьбе.

8 июля 1946 года нас с министром Михаилом Васильевичем Хруничевым вызвал Сталин. (…)

— Почему? — удивился Сталин, обращаясь ко мне.

Я сказал, что работаю в наркомате уже длительное время, что, пока шла война и сразу же после ее окончания, ставить вопрос об уходе не считал возможным. Но теперь, когда определены основы послевоенной перестройки нашей авиации на базе реактивных самолетов, прошу удовлетворить мою просьбу. Очень трудно совмещать конструкторскую и министерскую работу, и если я дальше останусь в министерстве, то неизбежно отстану как конструктор. Очень прошу не понять мою просьбу как дезертирство и освободить от работы в министерстве. Это будет только полезно для дела. Ведь я конструктор.

— Насчет того, что вы конструктор, у меня сомнений нет, — заметил Сталин и, подумав немного, сказал:

— Пожалуй, вы правы. Прежде всего, вы конструктор и лишаться вас как конструктора было бы неразумно».

Иерархические и неиерархические системы управления

По структуре административного аппарата управление может быть разделено на иерархическое сетевое, гетерархическое и перемешивающее.

Иерархии:

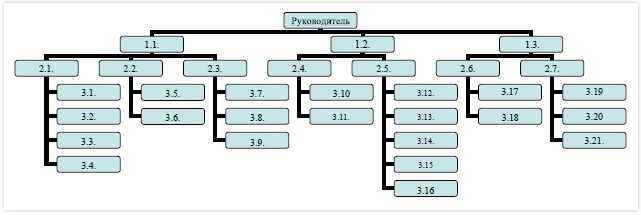

В иерархическом управлении аппарат разделен на уровни управления, причем выполняются следующие правила:

(1) Верхним уровнем управления является Руководитель.

(2) Каждый элемент уровня N+1 связан с m элементами уровня N, причем m>1 (каждый начальник имеет более одного подчиненного).

(3) Каждый элемент уровня N связан с одним и только одним элементом уровня N+1 (у каждого подчиненного только один непосредственный начальник).

(4) Директивная информация распространяется только «сверху вниз», только последовательно (с уровня N+1 на уровень N) и только непосредственным подчиненным.

(5) Индикативная информация распространяется только снизу вверх, только последовательно (с уровня N на уровень N+1) и только непосредственному начальнику.

Иными словами, иерархическая структура управления имеет древовидную форму (управленческая пирамида), связи в ней — только вертикальные (межуровневые).

Заметим, что любая связная подсистема иерархической системы управления является иерархической системой управления. Это свойство объясняет высокую устойчивость иерархического управления к внешним воздействиям и их способность к регенерации.

При переходе с уровня на уровень информация модифицируется, причем общий объем ее уменьшается: иерархическая система обладает информационным сопротивлением.

Если координационное число m одинаково на всех уровнях управления иерархическая структура является регулярной. Если чередуются два координационных числа m1 и m2, говорят о квазирегулярной иерархической структуре.

Иерархическая управленческая структура называется оптимизированной, если она регулярна, и координационное число максимально, при условии, что управление остается эффективным. Эта величина у различных культур различна, но везде лежит в интервале от трех (европейская парадигма) до пяти (китайская парадигма).

Неоптимизированные иерархические структуры либо неэкономичны: управленческие звенья недогружены, численность управленческого аппарата завышена, — либо неэффективны: по крайней мере, часть управленческих звеньев перегружена, начальник не в состоянии в реальном времени управлять всеми своими подчиненными: получать от них индикативную информацию, обрабатывать ее и передавать на следующий уровень, одновременно распределяя среди подчиненных полученную сверху директивную информацию.

Перегруженные иерархические системы либо фрагментируются — часть звеньев выпадает из контура управления и начинает «жить самостоятельной жизнью», либо «тормозят», теряя связь с реальным временем. Возникает явление, называемое запаздыванием в контуре управления. При значительном запаздывании гомеостатическое управление перестает поддерживать равновесие, а индуктивное перестает быть целенаправленным.

На сегодняшний день все известные авторам иерархические управленческие системы, кроме вооруженных сил, неоптимизированны и перегружены в своих высших звеньях.

Коррупция в иерархиях:

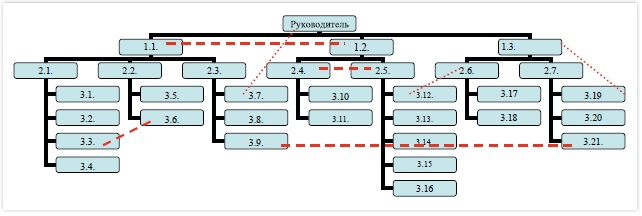

Иерархические системы, как оптимизированные, так и произвольные, стремятся к росту числа управленческих этажей. Эта эволюция заканчивается, когда суммарное информационное сопротивление системы становится бесконечным, то есть когда в ней затухают любые управленческие команды. Поскольку при этом система управления перестает функционировать, что противоречит социосистемным императивам, в управлении начинают возникать связи, не отвечающие правилам (4) и (5).

Такие связи — горизонтальные и диагональные — называются коррупцией вне всякой зависимости от того, почему они образовались. Источником коррупционных связей может быть материальная заинтересованность (взятки), личные отношения, иногда даже интересы дела.

Все современные иерархические системы насыщены коррупционными связями и работают только благодаря этим связям. В абсолютном большинстве случаев борьба с коррупцией понижает эффективность управленческой системы.

Големы:

Каждый элемент иерархической системы принимает, преобразовывает и передает на следующий уровень индикативную информацию, принимает, преобразовывает и передает на предыдущий уровень директивную информацию. Действия с информацией могут быть адекватно описаны в терминах рождение/уничтожение. Тогда элемент иерархической системы может быть представлен, как вентиль (триггер) или система вентилей. Вентиль двоичен: информация или пропускается дальше, или уничтожается.

Набор двоичных элементов, соединенных в единую информационную сеть, представляет собой искусственный интеллект. Если число элементов достаточно велико, этот ИИ способен пройти тест Тьюринга и может рассматриваться, как квазиорганизм (Голем).

Таким образом, при наличии достаточных ресурсов любая иерархическая система управления стремится к самоорганизации в квазиорганизм. Этот вывод справедлив для любых систем — оптимизированных или неоптимизированных, формальных или коррупционных.

Голем представляет собой информационный объект — самоорганизующуюся информацию, не зависимую от своих носителей. Можно сказать, что Голем являет собой естественную форму жизни самовоспроизводящейся информации, структурированной в виде управленческих команд.

Сети:

Если в управленческой системе не может быть выделена позиция Руководителя и выстроены управленческие этажи, система управления называется сетевой. Сетевое управление можно представить, как иерархическое управление с абсолютной коррупцией (все управленческие звенья связаны со всеми).

Сетевое управление также правомерно рассматривать как совокупность очень короткоживущих (виртуальных) иерархических систем: в каждый момент времени система ведет себя, как иерархическая, но ее структура связей, этажи, позиция Руководителя, — все это непрерывно меняется.

Сетевая структура управления непредсказуема, ее эффективность переменна. Если в системе может быть выстроен консенсус, она работоспособна и обладает низким информационным сопротивлением. В противном случае в системе возникает конкуренция виртуальных Руководителей, директивный и индикативный информационные потоки смешиваются, и система выпадает из реального времени. Можно сказать, что, если в иерархическом управлении запаздывание меняется от 0 до 180о плавно, то в сетевых — дискретно с шагом в 90о.

Время на достижение консенсуса в сетевой системе пропорционально факториалу числа управленческих узлов (смотри теорему о кризисе управления вблизи точки фазового перехода). Следовательно, сетевые системы работают эффективно только при малом числе узлов (до пяти). С другой стороны, никто не анализировал поведение сетевых управленческих систем с очень большим числом узлов (более 10 миллионов). Такие управленческие системы подобны нейронным сетям и, по идее, должны не программироваться, а обучаться, постепенно оптимизируя внутренние и внешние информационные потоки.

Гетерархии:

В олигархических (гетерархических) системах верхний управленческий уровень организован по сетевому признаку, в то время как все остальные — по иерархическому. Эти системы изучены слабо, но есть основания считать, что они обладают всеми недостатками как иерархических, так и сетевых систем, не имея их достоинств.

Мыслима еще одна возможность синтеза иерархической и сетевой схемы управления: иерархическая схема с перемешиванием (схема управления неизменна, но элементы управления — люди регулярно, например, ежедневно или ежемесячно меняют свои позиции в этой схеме[108]).

Семантическая сегрегация

Для иерархических управленческих систем, особенно неоптимизированных, характерен процесс семантической сегрегации. Разные уровни организации решают очень разные задачи, координируют различные деятельности. Разумеется, они получают в пользование не одинаковую часть совокупного общественного (всеобщего валового) продукта в качестве заработной платы, поэтому и потребление их различно. В результате присоединенные семантические оболочки разных уровней управления начинают отличаться, и чем дальше, тем больше. Иногда высший управленческой слой вообще говорит на своем особом языке (латынь в раннесредневековых европейских государствах, французский в России XVIII–XIX веков, английский в целом ряде современных государств). Чаще выделяются отдельные языковые страты, соответствующие различным уровням организации, причем речь «высших каст» для «низших каст» табуирована. Как правило, выделяются следующие уровни языка:

• Уровень деятельности;

• Проектный уровень;

• Уровень концептуального управления.

Заметим здесь, что при наличии коррупции (особенно — при насыщении управленческой структуры диагональными связями, процесс семантической сегрегации замедляется, и семантические касты не образуются).

Теоремы о гомеостатическом управлении

До сих пор мы занимались только административными системами, не касаясь политических вопросов. Теперь усложним задачу, добавив в рассмотрение обратные связи между управляемым и управляющим блоками.

Эти связи могут быть реализованы:

• Через всеобщий избирательный механизм (демократическая система);

• Через ограниченный избирательный механизм (аристократическая или олигархическая система);

• Через систему прямого и непосредственного контроля;

• Через систему ограничений (фильтров) на директивную или, отчасти, индикативную информацию — культурные, конфессиональные или нормативные ограничения;

• Через произвольное сочетание перечисленных механизмов.

Современное международное право рассматривает, как единственно легитимную, политическую систему с всеобщей представительной демократией и развитой нормативной системой ограничений — демократическое правовое государство (посттоталитарная демократия).

Заметим, что сугубо формально — чем глубже отрицательные обратные связи в контуре управления, тем сильнее смешиваются директивная и индикативная информация и тем менее эффективна система управления. Посттоталитарная демократия не поддерживает индуктивное управление и может функционировать только в режиме гомеостаза и лишь в условиях отсутствия серьезных внешних или внутренних кризисов. С другой стороны, отсутствие отрицательных обратных связей в контуре управления чревато самовозбуждением административной системы, отрывом ее от реальности и, в конечном итоге, системной катастрофой.

Приходится признать, что задача оптимизации обратных связей в контуре управления на сегодняшний день не решена.

Первая теорема о гомеостатическом управлении:

Демократическая форма правления подразумевает иерархически организованное администрирование с образованием семантических каст.

Формально, это вытекает из естественного «желания» системы восстановить нормальное управление, разделив директивную и индикативную информацию.

В семантически кастовой системе такое разделение происходит естественно: язык директивной и индикативной информации различен, смешивается она лишь на позициях переводчиков-транспрофессионалов, а обрабатывается только на верхнем концептуальном уровне.

Посттоталитарные демократии стремятся к управляемости, и такое стремление системно оправданно (контрпример — Перестройка в СССР).

Демократия может быть управляемой, если высшие семантически господствуют над низшими и этим модулируют их поведение на избирательных участках. Семантическое господство создается за счет транспрофессиональной или концептуальной семантики: развитой, сложной речи, использующей все богатство данного языка. Низшие, даже поставленные в управленческую позицию в момент выборов, не могут ее занимать, поскольку не умеют пользоваться языком управления.

В семантически кастовой системе образование — сугубо профессионально и конкретно, приобретение универсальных знаний не поощряется, и выход в высшую касту возможен лишь для тех немногих людей, которые сумели отрефлектировать и обмануть систему образования.

При наличии универсального образования и развитой коррупции семантический барьер между управленческими этажами не возникает: каждый человек примеряет на себя позицию Руководителя и, как правило, пытается ее занять. В таких условиях демократические выборы трудно предсказуемы.

Вторая теорема о гомеостатическом управлении:

Гомеостатическое управление и устойчивое развитие несовместны с универсальным образованием.

Выделяется два образовательных сценария в логике политического управления:

• Профессиональное образование — неоптимизированное иерархическое управление с минимизацией коррупции (ликвидация диагональных связей) — семантические барьеры — семантическая кастовость — семантические политтехнологи — посттоталитарная (управляемая) демократия — гомеостатическое управление;

• Универсальное образование — коррумпированное иерархическое управление с горизонтальными и диагональными связями — отсутствие семантических барьеров — семантическое равенство — насилие, как политтехнология — автократические, тоталитарные или квазитоталитарные режимы — индуктивное управление.

Законы управления

В узком смысле под «управлением» можно понимать единство:

• Субъекта управления (Руководителя);

• Объекта управления;

• Аппарата управления, организованного иерархически, гетерархически или сетевым способом;

• Метода управления;

• Политической системы, обеспечивающей воспроизводство процесса управления через кооптацию элементов управляемой системы в контур управления, в том числе — на позицию Руководителя;

Управление всегда погружено в нормативно-правовую регламентирующую среду, которая накладывает ограничения на движение директивной, а в некоторых случаях — и индикативной информации.

Управление всегда погружено в семантическую среду, особенности которой в значительной степени определяют метод управления и структуру аппарата управления.

Позиция Руководителя конкурентна.

Право Руководителя на управление обуславливается онтологически или аксиологически, поддерживается нормативно и обеспечивается силой.

Управление подчиняется следующей системе законов:

(1) Будучи социосистемным процессом, управление всегда функционирует и при любых условиях воспроизводится;

(2) Управление решает базовую социосистемную задачу (распределение информации) даже в ущерб деятельности по достижению конкурентных преимуществ;

(3) Управление стремится к максимальной эффективности социосистемы, как информационного конвертора, даже в ущерб деятельности по достижению конкурентных преимуществ;

(4) Административный аппарат стремится к максимальному количественному росту при сохранении своей структуры;

(5) Управление стремится к тому, чтобы управляемая система получила бы максимальные преимущества по отношению к системам-конкурентам, если это не противоречит законам (1) — (4).

Законы (3) и (4) несовместны и образуют базовое противоречие управления.

Эти законы имеют два важных следствия:

• Численность административного аппарата является неубывающей функцией времени.

• Невозможно изменить структуру административного аппарата, не привлекая внешние по отношению к аппарату управления административные ресурсы, даже при наличии воли Руководителя.

Обобщенная задача управления

Управленческие задачи могут быть разделены на следующие группы:

— Жизнеобеспечивающие задачи (подержание и воспроизводство системы управления, количественный рост системы управления, сохранение структуры системы управления);

— Социосистемные задачи (распределение информации внутри социосистемы в целях поддержания базовых и иллюзорных социосистемных процессов, обеспечение информационной эффективности социосистемы);

? — Конкурентные задачи (получение преимущества по сравнению с конкурентами);

? — Онтологические задачи;

? — Личные задачи (удовлетворение интересов Руководителя и, отчасти, административного аппарата).

Перечисленные задачи, как правило, несовместны. Их решение усложняется нормативно-правовыми, культурными, этическими, этноконфессиональными и, собственно, административными ограничениями.

Весь набор ограничений, наложенных на управление, создает граничные условия управленческой задачи.

Предположим, что существует способ создать систему количественных параметров, являющихся индикаторами реализации различных управленческих задач. Тогда обобщенная задача управления может быть сформулирована, как создание оценочной функции, связывающей эти параметры, нахождение экстремумов этой функции в заданных граничных условиях, выбор одного из экстремумов и его реализация.

Оценочная функция может формулироваться:

• в телеологической логике (имеется внятная цель в форме миссии, видения, проблемы или набора задач, подлежащих решению);

• в аксиологической логике (имеются определенные ценности, которые должны быть реализованы в процессе управления);

• в экологической логике (имеются определенные условия, которые должны быть сохранены в процессе управления);

• в методологической логике (управление должно соответствовать определенному методу);

• в сценарной логике (управление должно стремится к расширению возможного пространства решений, то есть — к максимуму отношения мощностей множеств, описывающих возможное и неизбежное будущее).

Управление может строиться итерационно, когда оценочная функция максимизируется для каждого шага развития, и непрерывно, когда она максимизируется на горизонте управления. Эти два подхода образуют противоречие. На обыденном уровне оно проявляется как противоречие между стратегией и тактикой, долговременными и кратковременными целями.

Рефлексивное управление

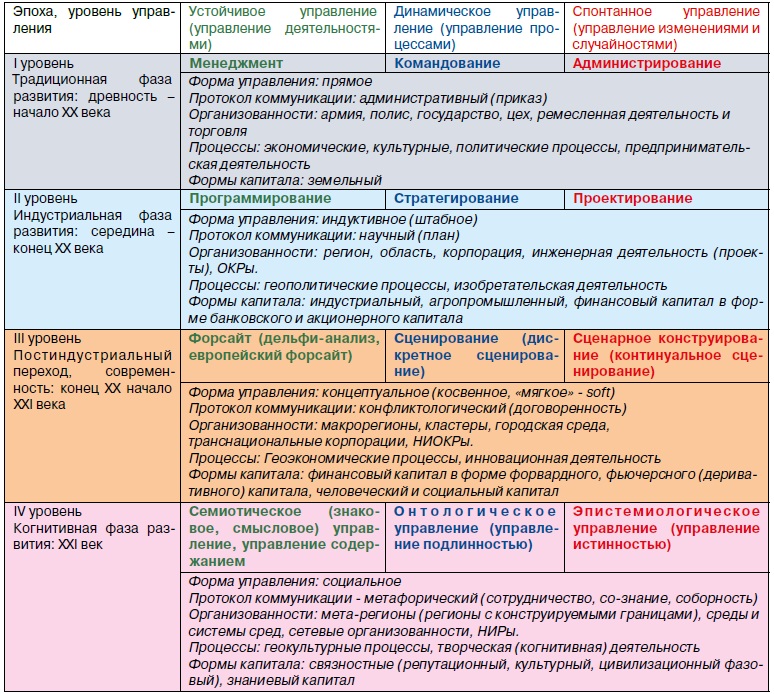

Управление может быть прямым и рефлексивным (управление над управлением), причем каждая фаза развития создает новый рефлексивный слой:

Управленческие ошибки

К внутренним ошибкам относится невнимание к аппарату, как к системе или инструменту, а также невнимание к людям, которые этот аппарат составляют, как к личностям со своими целями, ценностями, заботами. К внешним ошибкам относится невнимание к обстоятельствам, конкурентам, состоянию социальной, информационной, нормативно-правовой среды.

Нахождение баланса между объективной и субъективной сторонами управленческой задачи представляет собой искусство управления.

Типичная ошибка менеджмента:

Отсутствие онтологии, что приводит к оценке деятельности по текущей рыночной стоимости активов или прибыли — в основу построения оценочной функции кладется один— единственный параметр. Интересно, что в учебниках по менеджменту типичной ошибкой считается, наоборот, наличие у менеджеров каких-либо мотивов, выходящих за рамки «чистого бизнеса». Тем не менее, если с общечеловеческой точки зрения «продавать снег эскимосам» безнравственно, то с социосистемной — это неправильно, недопустимо и наказуемо, поскольку снижает ее эффективность, как конвертора информации. Поэтому получение прибыли может быть хорошим индикатором движения к цели, но никак не может быть целью.

Типичные ошибки стратегического управления:

Недооценка противника;

Недооценка внешних, не зависящих от Руководителя обстоятельств;

Недостаточная рефлексия своих замыслов и недостаточное понимание замыслов противника;

Стремление к неоправданному снижению риска.

Типичные ошибки проектного управления:

Отсутствие должных оснований для проектирования;

Недооценка масштаба проекта;

Просчеты в априорной оценке эффективности проекта;

Недоучет последствий «посмертного» существования проекта;

Некачественное директивное управление проектом.

Кризисное управление

Выделяются следующие уровни кризиса:

Первый — управляемая и управляющая система находятся в стадии чрезвычайного напряжения сил. Этот тип кризиса обуславливается недостатком ресурсов и может быть преодолен работой.

Второй — кризис потери управления: управляющая система находится в состоянии чрезвычайного напряжения сил, а в управляемой системе не совершается работа. Например, «кризис сложности» — управляющая система имеет неадекватную потребностям управления структуру.

Третий — кризис воли: управляющая система не совершает работы, «не видит кризиса», а управляемая система находится в максимальном напряжении сил. Есть вероятность преодоления кризиса по инициативе подчиненных, однако вероятность эта мала.

Четвертый — оперативная воронка: ни управляемая, ни управляющая система не совершают работы на преодоление внешнего воздействия, которое делает недостижимой поставленную перед системой цель.

Кризисы Грейнера

«Развитие организация не может идти только поступательно, в жизни растущей компании неизбежно возникают проблемы, противоречия, вследствие чего периоды стабильного развития сменяются кризисами, разрешение которых является, в свою очередь, базой для дальнейшего роста. Анализируя последовательное развитие компании и проблемы, можно выделить 5 этапов или фаз роста бизнеса.

Фаза 1 (Гаражный кооператив): рост на основе креативности

На ранней стадии существования компании рост обеспечивается, прежде всего, путем создания и новых продуктов и рынков. Основные черты первой фазы:

• основатели компании, как правило, ориентированы технически или предпринимательски, пренебрегают правилами менеджмента, управляют, полагаясь на собственные возможности, вся их физическая и умственная энергия направлена на разработку, изготовление и продажу продуктауслуги;

• взаимоотношения между сотрудниками неформальны, интенсивны и разнообразны, невзирая на должностное положение, и реализуются не только в деловой, но и личной сфере;

• продолжительная, ненормированная работа не компенсируется скромной заработной платой;

• контроль за деятельностью осуществляется на основе, во-первых, собственных представлений, иногда иллюзий, во-вторых, на немедленной реакции рынка, когда менеджмент компании реагирует в соответствии с реакцией клиентов;

• при подборе кадров предпочтение отдается преданным делу универсальным сотрудникам, «пионерам движения», поскольку в компании приветствуется полная взаимозаменяемость;

• практически все сотрудники имеют доступ к внутрифирменной информации и причастны к принятию решений, от которых зависит судьба компании.

Все вышеперечисленные черты, прежде всего индивидуальная и креативная энергия, вера в свой продукт, позволяют компании встать на ноги и развиться. Однако рост компании порождает свои проблемы, наступает кризис, который может быть назван кризисом лидерства. Кризис лидерства проявляется в следующих чертах:

• у предпринимателя появляется потребность в новых знаниях о том, как организовать эффективное производство на базе новой идеи;

• рост производства требует новых методов учета и финансового контроля;

• выросшее количество сотрудников затрудняет применение неформальных методов управления;

• новые работники не готовы идентифицировать себя с компанией и идти на жертвы во имя будущего, подобно «пионерам движения»;

• предприниматель обнаруживает себя погрязшим в многочисленных управленческих задачах;

• предприниматель не может допускать, чтобы неограниченное число людей имело доступ к информации и участвовало в выработке решений.

Все это приводит к возникновению в коллективе острых противоречий и конфликтов. Если основатели компании продолжают действовать по старинке, ностальгируют, вспоминая «добрые старые времена», и не желают ничего менять, компании грозит катастрофа. Сотрудники, невольно отстраненные от принятия решений и обиженные на предпринимателей, имеют ограниченное число альтернатив поведения. Они пытаются найти нового неформального лидера внутри компании, образуя тем самым второй центр власти, что всегда нехорошо. Второй возможный вариант — вытеснение в сознании персонала интересов фирмы личными интересами. В этом случае сотрудники действуют по принципу — «с паршивой овцы хоть шерсти клок». Наиболее квалифицированные сотрудники уйдут из компании: или в созданную ими фирму или просто сменят место работы на более интересный для них вариант. Самый надежный путь разрешения кризиса лидерства — найм квалифицированного менеджера, способного воплотить в компании соответствующие уровню ее развития методы управления. Этот шаг — привлечение сильного менеджера, знаменует собой для компании, пережившей кризис лидерства, начало новой фазы роста.

Фаза 2 (Корпорация): рост на основе менеджмента Основные черты данной фазы развития:

• в компании вводится полноценный управленческий учет;

• функция производства отделяется от функции маркетинга, за реализацию каждой отвечает отдельный специалист;

• вводятся стандарты деятельности и формальные процедуры принятия решений, повышающие производительность управленческого труда — должностные инструкции, методические указания по составлению документов (отчетов, бизнес-планов);

• взаимоотношения в коллективе становятся более формальными, появляется четкая иерархичность управленческой структуры;

• новый менеджер принимает на себя ответственность за принятие решений по выбору направления развития, в то время как подчиненные ему сотрудники действуют как функциональные специалисты.

Несмотря на то, что новые директивные управленческие подходы более рационально направляют усилия сотрудников на рост и развитие компании, постепенно, по мере дальнейшего роста и укрупнения фирмы, средний менеджмент начинает испытывать противоречие между необходимостью быстро принимать оперативные решения и необходимостью согласовывать эти решения с высшим руководством. Наступает кризис, который может быть определен как кризис автономии.

Основные характерные черты кризиса автономии:

• по мере развития и укрупнения бизнеса ограниченные в своих возможностях функциональные менеджеры теряют способность управлять более сложными системами, находящимися у них в подчинении;

• сотрудники ощущают противоречие между ограниченным правом принятия решений и потребностью в оперативном реагировании на ситуации;

• необходимость согласования с высшим руководством любого шага, отклоняющегося от стандартных процедур, требует слишком много времени;

• утрачивается мотивация среднего звена менеджеров на достижение успехов как с точки зрения возглавляемых ими подразделений, так и с точки зрения всей компании.

Самый эффективный способ разрешения кризиса автономии — делегирование полномочий руководителям подразделений, хотя это, как правило, нелегкий шаг для высшего руководства, привыкшего к директивным методам управления. Проблемы могут возникнуть и у менеджеров среднего звена, которым потребуется время для адаптации к новым условиям, так как они не имеют навыков самостоятельного принятия решений в рамках прежней централизованной системы. Некоторые из них даже будут вынуждены покинуть компанию, почувствовав неспособность работать самостоятельно.

Фаза 3 (Холдинг): рост на основе делегирования.

Развитие и рост компании на третьей фазе достигается за счет следующих факторов:

• региональные представители и производственные менеджеры получают значительную самостоятельность;

• для стимулирования и мотивации используются профит-центры;

• широко используется система бонусов;

• высшие менеджеры руководят по отклонениям, пользуясь только периодической отчетностью с мест;

• распоряжения сверху поступают нерегулярно, чаще всего в виде писем или во время краткосрочных визитов.

Мировой опыт управления показал высокую эффективность делегирования полномочий как инструмента управления, поскольку это позволяет фирме расти и расширяться на основе повышенной мотивации менеджеров на среднем уровне. Получившие дополнительные права и руководящие полномочия менеджеры среднего звена становятся способными проникать на новые рынки, быстрее реагировать на запросы потребителей, разрабатывать и предлагать рынку новые продукты.

Тем не менее, развитие в рамках фазы 3 не может быть непрерывным и безграничным, постепенно, по мере роста компании, накапливаются предпосылки для нового кризиса, кризиса контроля:

• высшее руководство компании теряет контроль за ситуацией в подразделениях;

• самостоятельно действующие менеджеры на местах управляют, не координируя свои действия с другими подразделениями компании;

• отдельные подразделения не используют потенциал, возможности, человеческие ресурсы всей компании, предпочитая действовать, исходя из собственных интересов;

• подразделения компании вступают в конкуренцию друг с другом.

Задачей высшего руководства при разрешении кризиса контроля — вернуть управляемость компании как единого целого. Ошибкой при этом является возврат к централизованным методам, которые не работают вследствие слишком больших размеров корпорации. Управляемость возможно вернуть только путем введения специальных механизмов внутренней координации.

Фаза 4 (концерн): рост за счет развития координации.

Во время периода эволюционного развития в фазе 4 удается за счет использования формальных систем достичь высокой степени координации внутри подразделений корпорации, а именно так можно назвать компанию, достигшую этой фазы. Высший менеджмент принимает на себя ответственность за разработку и внедрение новой системы, основными чертами которой являются:

• единое управление компанией, которое восстанавливается путем слияния многочисленных самостоятельных подразделений в ограниченное количество продуктовых групп;

• устанавливается единая для всей компании система планирования и отчетности;

• для контроля за деятельностью подразделений в штаб-квартире появляются специальные наблюдатели;

• все решения об инвестициях принимаются централизованно;

• каждая продуктовая группа рассматривается с точки зрения коэффициента ROI (возврата на капитал — Return On Investment);

• ряд технических функций, таких, например, как обработка данных, централизуется в штаб-квартире компании;

• для мотивации руководящего состава подразделений и их идентификации с корпорацией применяется участие в капитале в виде держания акций и участие в прибылях.

Путем таких преобразований достигается дальнейший рост через более эффективное распределение ресурсов корпорации. Менеджеры подразделений начинают рассматривать проблемы под более широким углом зрения, выходя за узкие рамки потребностей своего подразделения и учитывая интересы всей корпорации.

Однако по мере дальнейшего развития и роста корпорации возникает кризис взаимопонимания между руководителями и наблюдателями-координаторами из штаб-квартиры с менеджерами подразделений: возникает противоречие между менеджерами из штаб-квартиры и менеджерами подразделений, которые считают необоснованным и некомпетентным вмешательство не знающих местные условия «бюрократов из центра»;

• формальные процедуры начинают доминировать над реальным решением проблем;

• формальная бюрократическая система управления корпорацией работает сама на себя, вступает в противоречие с реалиями окружающей ее подразделения среды и перестает быть эффективной.

Выход из ситуации и разрешение кризиса взаимопонимания лежит в области развития методов сотрудничества.

Фаза 5 (матричная корпорация, сверхкорпорация): рост через развитие сотрудничества:

Преодолеть кризис взаимопонимания возможно только за счет развития сотрудничества и совершенствования межличностных отношений путем использования работы в командах. Если корпорации удается это сделать, она переходит в следующую фазу роста:

• корпорация переходит на матричную структуру для концентрации необходимых сил для решения определенных задач;

• для решения проблем формируются команды из работников разных функциональных подразделений;

• акцент при решении проблем делается на быстрое принятие решений при работе в командах;

• число менеджеров в штаб-квартирах сокращается, оставшиеся объединяются в многофункциональные команды для консультирования (а не для директивного управления) менеджеров подразделений;

• система материального поощрения стимулирует командные, а не личные достижения;

• программы обучения персонала строятся с упором на развитие сотрудничества и навыков командной работы;

• руководство корпорации поощряет инновации и эксперименты.

Следует отметить, что далеко не каждая инновационная компания успешно преодолевает даже первую фазу роста. И только наиболее эффективные инновационные компании при благоприятной комбинации доминирования внутренних сил над слабостями, благоприятном соотношении между внешними угрозами и возможностями способны идти дальше». А.В.Козлов http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/misc/ strategy.htm

Современная теория управления считает грейнеровскую схему развития инновационной компании единственно приемлемой. В действительности, изображенная выше последовательность действий в лучшем случае ошибочна, в худшем же случае - должна рассматриваться, как схема рейдерского захвата предприятия. Цитируя одного российского высокопоставленного менеджера: «Если эти люди (инженеры, предприниматели) вдруг сделали что-то полезное, нужно как можно быстрее это у них отнять, поскольку они все равно не сумеют им воспользоваться»[109].

Прежде всего, в схеме Грейнера предприятие все время находится в кризисе, причем кризис — один и тот же, вызванный противоречием между эффективностью деятельности организации и эффективностью контроля руководства за этой деятельностью. В сущности, речь идет о частном случае неопределенности экономики, которая не бывает одновременно эффективной, устойчивой и справедливой. Далее, кризис все время преодолевается одним и тем же способом (что, впрочем, неудивительно: ведь это — один и тот же кризис). Каким? Сменой управленческой структуры с усилением влияния менеджмента и ослаблением роли предпринимательской и инженерной составляющих бизнеса. Автор прямо указывает, что на этом пути неизбежны «потери в людях», причем первыми должны уйти те, кто создавал компанию. Ну, может быть, за исключением лидера. Впрочем, не обязательно «за исключением»: уволил же Стивен Джобс всех создателей «Макинтош», да и самого Джобса руководство им же созданной компании умудрилось уволить :-). Таким образом, в предложенной схеме от такта к такту инновационный потенциал компании падает, а доля расходов на управление возрастает.

Заметим здесь, что, поскольку схема прописана от начала до конца — на все пять этапов, хотя последний является очевидной абстракцией — ничего не мешает сразу же перейти к фазе сотрудничества, поставив менеджмент под жесткий контроль создателей компании и загрузив его прямыми обязанностями по организации логистики, маркетинга и сбыта. И не то, чтобы в истории предпринимательства отсутствовали успешные примеры именно такой организации инновационного производства. В сущности, Уильям Боинг до своего ухода на пенсию управлял градообразующим для города Сиэтла «гаражным кооперативом».

Уильям Боинг

Закончил Йельский университет.

На ряде операций (иногда довольно рискованных) он заработал довольно приличные средства и через пять лет отправился на первый съезд американских авиаторов в Лос-Анджелес. Ему очень хотелось полетать на аэроплане, но никто из летчиков не согласился взять в кабину любопытного новичка, и ему оставалось только наблюдать за тем, как взлетают и садятся самолеты. Возможно, именно тогда у него появилось желание обзавестись собственной крылатой машиной. Во всяком случае, вернувшись в Сиэтл, Боинг принялся за изучение новой тогда дисциплины — авиастроения. Надо сказать, что в те далекие годы авиация воспринималась как некое чудачество, не имеющее никакого практического применения. В журнале «Scientific American» в 1910 г. можно было прочесть, например, такие строки: «Отношение общества к аэронавтике сегодня таково, что если кто-нибудь выразит надежду на ее перспективу и возможность с ее помощью революционизировать наше будущее, это будет равносильно признанию в собственном сумасшествии…» Однако Уильям Боинг не боялся ни обвинения в сумасшествии, ни предстоящих трудностей. Он был глубоко убежден: авиация — не только перспективное, но и прибыльное дело.

Зарегистрировал компанию «Pacific Aero Products». Годом позже она стала называться «Boeing Airplane». Впоследствии компания еще пару раз меняла названия, однако имя ее создателя стало в конце концов не только всемирно известным брендом, но и синонимом качества. Уильям Боинг прекрасно понимал, что в любом новом начинании главное — кадры. Он пригласил на работу авиаконструктора Цзу Вонга и двух талантливых инженеров из Университета штата Вашингтон в Сиэтле — Клэйра Эгдтведта и Филиппа Джонсона. Для проведения экспериментов в том же университете была арендована аэродинамическая труба. Разумеется, в число сотрудников входили пи-лоты-испытатели (у Боинга теперь не хватило бы времени, чтобы самому испытывать новые модели). Были среди его работников и представители, казалось бы, далеких от авиастроения профессий: швеи и плотники. Но на заре авиации самолеты состояли из деревянного фюзеляжа и полотняных крыльев на деревянных рамах. Железными были только мотор и шасси. Так что первые крылья выходили из столярной и швейной мастерской. К 1917 г. в корпорации «Боинг» было уже 28 сотрудников, получавших вполне достойную зарплату. Когда дела компании шли не слишком успешно, Боинг расплачивался с поставщиками и своими подчиненными из собственного кармана. Бизнес успешно развивался, штат увеличивался. Этому способствовало получение заказа от ВМФ. Боингу стало известно, что армия нуждается в тренировочных аэропланах. Его ведущий инженер Вонг в кратчайший срок сконструировал гидроплан «Model С». После того как самолеты были испытаны на военно-морской базе в Пансаколе (Флорида), компания «Боинг» получила предложение построить полсотни гидропланов.

Тем временем подходила к концу Первая мирровая война, и для авиастроителей настали тяжелые времена. Гражданская авиация находилась еще в зачаточном состоянии, а военные самолеты больше не требовались. В этих условиях Боинг решил сохранить самое главное, что у него было: сработавшуюся команду. Он пережил кризис, изготавливая одежду, мебель и лодки и продолжая выплачивать своим сотрудникам зарплату. Это позволило ему удержаться на плаву, не сворачивая полностью испытаний самолетов. В 1919 он установил рекорд, перевезя на самолете своей конструкции «С-700» 60 писем и бандеролей из Канады в Сиэтл. Уильям Боинг вместе со вторым пилотом пролетел над американской границей, в очередной раз участвуя в грандиозном начинании. С этого исторического перелета началась эпоха международной авиапочты.

А в 1927 г. Уильям Боинг вновь оказался в центре внимания: созданный им самолет «Model 40А» выиграл конкурс федерального почтового ведомства, открыв первую регулярную почтовую трассу Сан-Франциско — Чикаго. За первый год существования линии было перевезено около полутоны почты и 2000 пассажиров. Компания Боинга строила аэродромы, обучала пилотов, но ее главнейшей задачей оставалось авиастроение. В 1929 г. была выпущена трехмоторная «Model 80», рассчитанная на 12 пассажиров. Сиденья стали более комфортабельными, в самолетах появились стюардессы, готовые в любой момент прийти на помощь пассажирам. А корпорация в очередной раз поменяла название. Теперь детище Боинга называлось «United Aircraft and Transportation Corporation» считалось ведущей авиастроительной компанией США. На главном заводе, расположенном в Сиэтле, и его филиалах работало 800 человек. Уильям Боинг постоянно держал руку на пульсе времени. Он своевременно перешел от устаревших деревянных конструкций к металлическим, постоянно совершенствовал свои модели. Компания успешно пережила Великий кризис. А ее основатель стал подумывать о заслуженном отдыхе. Ведь большинство того, что было сделано Уильямом Боингом, относилось к области открытий, и любые открытия связаны с огромным напряжением. В конце жизни Уильям Боинг вспоминал: «Мы стали первопроходцами в теории и практике индустрии авиастроения. Все проблемы, с которыми нам приходилось сталкиваться, были новыми — никто до нас их еще не решал. И мы не имели права останавливаться и поворачивать назад — мы должны были решать их. Мы не могли позволить себе отвергнуть ни одну идею и ни один проект из-за того, что «их воплощение невозможно». Мы изо всех сил старались превратить в реальность все, что считали нужным».

http://www.grandpeople.ru/abv/41.html

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК