1. Архитектура как мышление и соорганизация

Основания понимания архитектуры

Этот текст ориентирован на понимание того, что есть архитектура и как она представляется сегодня. Он, безусловно, не является учебным текстом про то, как делать архитектуру:-).

Архитектуру, как и инженерию, расселение, города надо осмыслить заново. Эта необходимость определяется сменой контекстов ее существования и появлением отсюда новых классов социокультурных, инженерных и коммуникативных задач.

Из мира динамичного, но определенного и законосообразного мы перешли в мир неопределенный и спонтанный. А все наши представления, зафиксированные в учебниках, относятся к миру определенному и нормированному законами и теориями с устойчивыми системами понятий.

Архитектура — одно из древнейших занятий человечества, и за его долгую историю переосмыслялась не один раз. Всегда были попытки выделить ее суть и определить то новое, что привнесено временем. Сегодняшние определения страдают эклектичностью в попытках соотнести материальный и духовный аспекты архитектуры, прагматику ее создания и сложную семиотику бытования.

Римский инженер Витрувий в I веке до нашей эры, вероятно, одним из первых описал сложную со-деятельность, которую он назвал архитектурой. Сегодня мы бы сказали, что он соединил в фигуре архитектора — творца символических форм, конструктора, военного и гражданского инженеров, градостроителя, создателя оружия и солнечных часов. И все это считалось организуемым в рамках одного мышления и одной деятельности. Уже отсюда понятно, что не предметные, а организационные знания и способности определяли и корпус знаний, и мышление архитектора.

Мы понимаем архитектуру, как поле пересечения и исходную историческую целостность искусства (греческого технэ) и инженерии.

Искусство с помощью символов переосмысляет и переакцентирует мир, задавая наше видение его внутренних сил и структур.

Инженерия преобразует материал мира в функциональные устройства и конструкции, опираясь на законы, связывающие поведение идеальных сущностей, таких как энергии, силы, напряжения …, вырабатываемые наукой.

Архитектура функциональным конструкциям придает символические качества — присутствие Бога, духа места, человеческой личности, социального статуса, этноса или коммунальной группы, современности, высоких технологий.

Другими словами, архитектор выражает человеческое содержание утилитарной конструкции, связывая символический и знаковый, видимый и невидимый, божественный и человеческий миры. Включая отдельное сооружение в мир человеческой культуры и истории, он делает зримым степень связности отдельных людей и социальных групп, задает, в конечном счете, единство человеческого мира.

Мы будем разделять архитектуру, инженерию и дизайн, хотя уже упоминавшийся Витрувий определил задачу архитектуры, как создание триединства пользы, прочности и красоты. Сегодня, каждая из задач этого триединства принадлежит разным сферам. Инженерия вводит объект проектирования в физический мир, дизайн — в экономический мир, архитектура — в смысловой символический мир. При этом лишь в очень редких случаях объект существует во всех трех мирах. Архитектура научилась создавать нематериальные некоммерческие объекты (движение «бумажной архитектуры»), дизайн, эксплуатируя рефлекторный комплекс потребителя, вполне освоил создание коммерческих объектов, не несущих связи с культурой и вечностью, а инженерия осваивает области, еще слабо «взятые» архитектурой — такие как Вселенная, космос, океан. Но иногда все-таки создаются триединые объекты, занимающие свое место во всех трех мирах и удерживающие на себе триединство миров.

Идеологическим основанием инженерии является прогресс и развитие. Базой инженерии является наука. Идеология дизайна — потребительство: сначала удовлетворение, а позднее формирование потребностей. База — менеджеральный подход. Идеология архитектуры — творение новых смыслов и миров. База — смысл и символ.

Архитектура до последнего времени была одной из немногих «думающих» областей человеческой деятельности, т. е. областей деятельности, постоянно рефлектирующих свои основания, границы, пределы, предмет и объект, и время от времени перестраивающая их — иногда кардинально, вплоть до смены оснований, иногда проводя ремонт и усиление оснований.

Архитектура опирается на отрефлектированные основания.

Архитектура, как думающая область деятельности, постоянно создает, перестраивает и пересоздает свой мир: мир архитектуры, вместилище игры человека, Бога, Вселенной, времен и других миров.

Архитектура всегда имела дело со временем, соединяя в целое разные понимания времени — от переживания вечности и чувства конкретной эпохи, до работы с конкретным временем реализации проекта. Архитектура неизменно удерживала взаимосвязь традиций, актуальности и футуристичности, в разные эпохи акцентируя одну из форм временения. Архитектура полихронична.

Архитектура сформировала свой язык. Это символический язык, который всегда дополнял дискурсивный язык (вместе с другими метафорическими языками — музыки, театра, поэзии, танца), открывая за счет своей чувственности новые задачи для рационального осмысления.

Архитектура в узком смысле — это способ мыслить форму символа, создавать и придавать смысл пространственно-временным организованностям. Такое понимание архитектуры, как специфического способа мышления, не является общепринятым, поскольку лежит глубже общепринятых дефиниций.

Известный современный архитектор Рем Колхас указывает: «Освобожденная от необходимости строить архитектура может стать формой мышления о чем угодно» (…) Вероятно, подобное понимание архитектуры связано с тем, что сегодня и объекты, и инструменты архитектора стали столь обширны и многообразны, что приходится искать самое общее основание для этой сложной со-деятельности.

Первый глубинный слой архитектуры — организация смыслового целого с учетом всего многообразия значений и задач, решаемых Заказчиком в это время и в этом месте. Второй слой представляет собой преобразование смыслового целого в пространственно-временную форму или конструкцию: организация конструктивной формы. Третий слой — это, собственно, создание проекта реализации конструктивной формы в конкретности места, функций, материала и ресурсов, то есть, организация деятельности.

Есть и другие слои, например, включение в жизненный контекст, организация использования, включение в профессиональную и общую культуру и т. д.

Архитектура издавна жила и воспроизводилась в сложных организационных формах государственных, корпоративных и семейных школ, цехов и лож, академий и профессиональных союзов. Сегодня архитекторы выступают и как представители свободной профессии, и как участники технологических циклов инвестиций, и как создатели уникальных больших проектов. Эти смены разнообразных статусов, функций и умений пытаются отразить в системах подготовки и в квалификационных стандартах, в разнообразии организации архитектурной деятельности.

В итоге можно оформить понимание архитектуры как коммуникативной соорганизации смыслов в материале функций и конструкций. Архитектура выделяет из природного мира и урбанизированной среды места с особой организацией пространственных и временных отношений и тем самым определяет уровень и границы сложности общества и воспроизводит их.

Суть архитектуры можно выразить словами: «пустота, наполненная возможностями». В этом архитектура противопоставлена инженерии, суть которой — конструкция или механизм, решающие определенную задачу.

Соответственно, развертывание архитектурного содержания — это, прежде всего, создание в мысли и материале пустот с разными возможностями.

Данное представление достаточно ново для архитектуры. Традиционно считалось, что архитектор создает оболочки и тем самым формирует пространства. Организованная пустота — это сверхновое понимание предмета деятельности архитектора. И результат переосмысления предмета архитектуры.

Можно представить генезис человеческого жилища от племенных домов до персональных «капсул», или проследить путь храмов от места массового поклонения до создания ситуаций персональной молитвы и собеседования.

Точно так же, можно представить генезис инженерии, как изобретения конструкций и механизмов, решающих все новые задачи объискусствления окружения: создать перекрытия больших пролетов или удержать невероятные по весу каркасы небоскребов вплоть до рождения игровых или учебных сред.

Сегодня можно утверждать, что конечным или основным продуктом архитектурной деятельности является место. Место — это индивидуальная связность конструкций, инфраструктур, символических форм, ландшафта, сред и человеческих отношений, отграниченная от иных мест символически, через имя или обозначенные границы, иногда путем создания искусственных границ стен, дорог…

Место воспринимается и описывается в разных средствах — поэтических, административных, политических, функциональных, управленческих — разными позиционерами его создания и использования. Именно место (Акрополь, Кремль, Дворцовая площадь…) становится символическим фокусом идентификации людей, образом их Родины.

Архитектура порождает миры иных человеческих отношений, а инженерия создает структурированное пространство функций. Мыслить мирами и отношениями — это не тоже самое, что мыслить пространствами и функциями, и поэтому архитектор и инженер дополнительны в творении и обустройстве «дома человечества», в его замысле и реализации деталей и фрагментов.

Проблемность действия архитектора и инженера в том творят ли они осмысленные фрагменты Целого или решают отдельные задачки вне контекстов этого или этих Целых. Архитектору эта проблемность предъявлена изначально через основания его деятельности, через профессиональную культуру, а от инженера, как правило, скрыта. Но она явно видна в больших инженерных проектах, например, в проекте освоения космоса.

Переход от текстовой культуры индустриальной эпохи к доминированию экранной IT-культуры породил лавину новых цифровых инструментов осуществления и презентации архитектуры с далеко идущими последствиями для мира «визуальных искусств», вплоть до постановки очередной раз вопроса о границах архитектуры.

Архитектура, в силу социального и профессионального обособления, бюрократизации и внутренней дифференциации на множество функций и специализаций, вырождаясь в дизайн, утрачивает внутренне единство и связи с искусством и инженерией, смыслом и смыслопорождением. Появление множества сооружений, не отмеченных присутствием духа места и времени, одно из следствий этого; другое — размножение и усиление фирм-упаковщиков, которые, не задумываясь над символической функцией и ее связью с инженерной конструкцией, выбрасывают на рынок здания-упаковки, выдавая их за современную архитектуру.

Можно сказать, что основная проблема сферы архитектуры — отсутствие определенности архитектуры и архитекторов по отношению к новым задачам и инструментам, социальным сдвигам, формам собственного мышления и организации. (Архитектура в узком смысле, дизайн и градоустроение в нашем понимании суть составляющие единой суперсферы).

Архитектура должна найти в себе интеллектуальные силы и смелость в очередной раз заново пересмотреть свои основания и одновременно включить в свой арсенал новые средства выражения, коммуникации и соорганизации. При этом она не должна утерять свои основные функции, которые можно оформить в несколько метафор:

• Архитектура — это размышление о преобразованиях мира и попытках остановить и выразить их в порядках и гармониях, внести порядок в аморфное;

• Архитектура — это соотнесение в конкретном месте земли и неба;

• Архитектура парадоксальна. Только думая вечным и мгновенным одновременно можно создать уникальное и единичное;

• История архитектуры — это развертывание способов соотнесения разного в целое через порядок границ, отверстий, пустот, движений, сфер и капсул.

В подобной ситуации переосмысления себя оказались несколько ключевых областей человеческой деятельности. Кроме архитектуры, проблема нового самоопределения стала перед инженерией, наукой, образованием и практически всеми гуманитарными практиками-дисциплинами — медициной (сферой здоровья), психологией, социальными дисциплинами. Проблему поиска своего места в быстром мире или проблему нового самоопределения переживают сегодня многие церкви и конфессии. Быстрый мир поставил проблему нового самоопределения для всех думающих сообществ. И тем самым открыл возможность нового смысла и новой соорганизации.

Включение архитекторов в быстрое время привело к следующим изменениям в их деятельности:

• сам процесс создания архитектурных продуктов перестал строиться, как нормативная последовательность стадий проектирования, выглядит сегодня, как соорганизация многих параллельных процессов, что поменяло и набор документов, и инструменты организации;

• стремление к открытой форме, способной к преобразованиям, стало доминировать над стремлением к законченным формам;

• принцип единичности, уникальности мест стал вытеснять принцип повтора — сложные «спутанные» формы стали создаваться все чаще. Этому способствует и все большие возможности компьютерного моделирования;

• Внешнее и внутреннее в сооружениях стало все сложнее разделить;

• Архитектура начала способствовать соорганизации в каждом месте все более сложных форм пространства и времени.

Осмысление этих тенденций и стало основанием для фиксации трансформации архитектурного мышления и производства под воздействием иного представления об историческом времени, характерного для современного общества.

Архитектура как деятельность

Архитекторов специально и долго учат, и их деятельность после получения диплома контролируется и регулируется профессиональными сообществами и государством. Самостоятельная практика требует лицензий. Архитекторы, как правило, работают в специализированных организациях и фирмах. Крупнейшие из таких структур насчитывают сотни архитекторов и тысячи других специалистов.

Учебный план подготовки архитекторов уникален в том, что он подразумевает соединение ремесленных навыков (рисование, черчение, макетирование, композиция…), комплекса инженерных и математических дисциплин (геодезия, сопромат, начертательная геометрия, высшая математика, строительная физика….), комплекса проектных и конструкторских дисциплин (архитектурное проектирование, ландшафтная архитектура, проектирование городов, организация проектных и строительных работ, металлические, деревянные и железобетонные конструкции, канализация и отопление, основания и фундаменты…), комплекса гуманитарных дисциплин (история искусств, история и современная архитектура, теория архитектуры и градостроительства, социология, экономика…), плюс множество специальных дисциплин, таких как средовые исследования, архитектурная семиотика или современные городские коммуникации.

Уже Витрувий в начале нашей эры понимал, что подобный набор умений и знаний нужен в основном для понимания сложных взаимосвязей между разными сторонами. Как утверждает одно учебное пособие для архитекторов, «Архитектор знает немного обо всем. Инженер знает все об одном. Будучи практиком, архитектор руководит группой профессионалов, в которую входят инженеры-конструкторы, инженеры-механики, дизайнеры интерьеров, консультанты по строительному кодексу, ландшафтные архитекторы, составители технической документации, подрядчики и специалисты из других областей. Обычно, интересы одних членов команды не совпадают с интересами других. Архитектор должен знать достаточно о каждой дисциплине, чтобы разобраться и согласовать противоречащие предложения, учитывая при этом требования клиента и целостность всего проекта[116]».

Марк Витрувий Поллион[117]

Римский инженер — механик и архитектор 1 века до н. э. Даты рождения и смерти неизвестны, достоверно установлена фамилия Vitruvius, как имя Марк, так и конгомен (упрощенно: родовое имя) Поллион предположительны. Вероятно, свободный римский гражданин, рожденный в Кампании.

Во время гражданской войны под руководством Юлия Цезаря принимал участие в постройке военных машин. Позднее, будучи военным инженером, самостоятельно занимался разработкой и созданием баллист и других осадных орудий. Некоторые исследователи отождествляют Витрувия со всадником Луцием Витрувием Мамуррой, служившим в армиях Помпея и Цезаря в качестве командира саперных войск. Гипотеза, несомненно, красивая, особенно, учитывая тот факт, что Мамурра был другом и одним из ближайших соратников Юлия Цезаря, врагом великого поэта Катулла и мишенью доброй половины его эпиграмм. В пользу этой гипотезы говорит явная осведомленность Витрувия о тех военно — инженерных проектах Цезаря, которые могли быть известны только «начальнику мастеров» (praefectus fabrum) триумвира и императора. Мамурра занимал эту должность с начала испанской кампании Цезаря. Против этой гипотезы говорит текст Плиния Старшего, который ссылается на трактат Витрувия, упоминает Мамурру, но нигде не говорит, что автор трактата и «начальник мастеров» у Цезаря — один человек.

Среди воплощённых проектов Витрувия наиболее значимыми являются базилика в Фано и конструкции римского акведука. Витрувий был не только инженером и зодчим, но и изобретателем (в частности, он изобрел клапаны в водопроводных трубах) и чертежником, автором технических иллюстраций (ныне утеряны).

Витрувий также является автором эргономической системы пропорционирования, позднее получившей распространение в изобразительном искусстве и архитектуре под названием «Витрувианский человек». В основе взглядов Витрувия лежало представление об универсальном объективном значении числовых закономерностей и пропорциональных отношений в строении Вселенной и человека, которыми надлежит руководствоваться и при сооружении зданий, и при построении машин.

Вероятно около 13 года до н. э. написал трактат «Десять книг об архитектуре», посвященный императору Августу. На тот момент — единственная латинская книга об архитектуре, на сегодня — единственный сохранившийся античный источник.

Витрувий не только обобщил опыт римского и греческого зодчества, но и рассмотрел в книге ряд сопутствующих градостроительных и инженерно-технических вопросов, а также практики строительства и принципов художественного восприятия. В результате получилась своеобразная «политехническая энциклопедия» I века до н. э., сохранившая свое значение на протяжении двух тысячелетий.

Первая книга этой «законченной системы архитектуры» посвящена обучению архитекторов свободным искусствам, теории архитектуры и техническим навыкам, определению основных архитектурных принципов и понятий и выбору места для строительства городов и крепостей. Во II книге содержатся практические указания по строительству и описания свойств различных материалов и способов их употребления. В III книге идет речь о планах храмов и о компонентах ионического ордера; в IV книге— о происхождении ордеров, о деталях коринфской капители, о дорическом и тосканском ордерах, о внутреннем пространстве здания. В V книге описываются различные типы общественных построек: форум, базилика, сокровищница, тюрьма, здание Сената, театр (имеется раздел по гармонии и акустике), термы, гимнасий, порт, верфи. В VI книге речь идет о частных домах, городских и загородных с садами, для провинций с разным климатом и для представителей различных социальных групп. VII книга посвящена оформлению интерьеров; главное внимание здесь уделяется техническим аспектам монументальной живописи и законам перспективы. В VIII книге идет речь о водных ресурсах, способах проведения воды и проверки ее качества. IX книга посвящена геометрии, астрономии, устройству гномона, солнечных и водяных часов, других приборов. X книга заключает трактат рассуждениями об общих принципах механики, об устройстве различных механизмов, используемых в строительстве, гидротехнике и на войне.

В Средние Века трактат был достаточно известен: до сих пор сохранилось более 80 разноязычных средневековых манускриптов с его текстом (древнейший датирован 996 годом).

Наибольшую популярность работа Витрувия обрела в раннее Возрождение. Иногда говорят, что Возрождение и началось с открытия «Десяти книг об архитектуре».

Витрувий первым из теоретиков архитектуры высказал гипотезу о возникновении архитектуры. Он поставил проблему золотой середины между теорией и практикой, описал основные понятия эстетики, соразмерность здания и человека, впервые в истории исследовал проблему музыкальной акустики помещений. Возможно, рекомендации по улучшению акустики в закрытых помещениях и в театрах под открытым небом связаны с собственными экспериментами автора в этой области, находящейся на стыке математики, физики и музыки.

Витрувий описал шесть основополагающих принципов архитектуры:

Ordinatio (систематичность, порядок, ордер) — описаны общие принципы архитектуры, основы формирования объёма (quantitas), основы пропорций, основы соотношений размеров (modulus). Здесь приведена знаменитая триада Витрувия: три качества, которыми обязательно должна обладать архитектура: firmitas (прочность конструкции), utilitas (польза), venustas (красота).

Dispositio (расположение, основа) — описаны основы организации пространства, основы проекта и отображение их в трех основных чертежах: ichnografia (план этажа), ortografia (чертёж) и skenografia (перспективный вид).

Eurythmia — определяет красивые пропорции, изучается композиция.

Symmetria — под этой категорией скрывается сильный антропоморфизм. Акцентируется модуль, основанный на частях человеческого тела (нос, голова).

Decor — эта категория не ограничивается только декорацией и описывает ордерную систематичность.

Distributio — категория описывает способ использования объекта экономически.

Считая, что наибольшего успеха в практических действиях можно достичь, лишь сочетая «механическую сноровку» с «теорией и научными знаниями», Витрувий уделил в своём трактате большое внимание теории машин, посвятив ей десятую книгу трактата, озаглавленную «Основы механики». Данная книга — это краткое практическое руководство по прикладной механике, содержащее описание различных механизмов для поднятия тяжестей, практические правила и строительные рецепты.

В этой книге Витрувий приводит первое известное определение машины: «Машина есть сочетание соединённых вместе деревянных частей, обладающее огромными силами для передвижения тяжестей». Он описывает изготовление грузоподъёмных, водоподъёмных и пневматических машин, а также военной техники — осадных и метательных орудий.

Упоминаемый выше Рэм Колхаз, который имеет очень крупные заказы по всему миру отмечает, что создание архитектуры «Это процесс непрерывных переговоров»[118]. Но архитектор не только «дирижер» большого оркестра — он имеет собственную территорию для творчества. Ее можно условно назвать «символической геометрией».

Символическая геометрия складывалась веками.

В ней геометрическим формам приписывались разные значения, изучалось влияние этих форм на эмоциональную сферу человека, геометрические структуры закреплялись в культурах стран и народов и накапливались в профессиональной культуре архитекторов в виде правил и образцов.

В этом смысле архитектура опирается на мифологию и создает ее.

Архитектор пересказывает миф или творит его в специфических формах ритмов, гармоний, пропорций, масштабов, света и тени, тяжести и легкости, пустот и массы. Это может быть миф о власти или равенстве, силе или убедительности, богатстве или эффективности, божественных явлениях или человеческой личности, миф о народе или стране.

Архитектору заказывается именно миф о хозяевах дома или успешности корпорации, устойчивости власти или скромности заказчика… Миф чаще подразумевается, чем формулируется в заказе на создание офиса, частного дома или торгового комплекса. Но без него здание или сооружение только функциональная машина, не способная побудить людей к совместным переживаниям или деятельности.

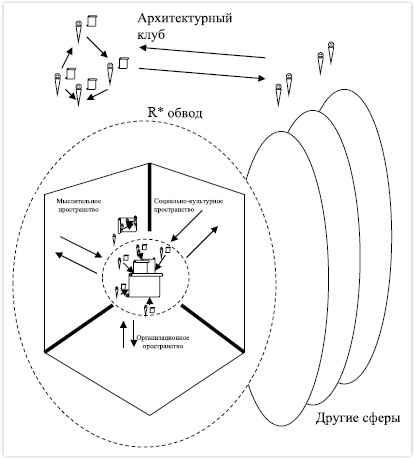

Если попытаться создать схематическое представление о сфере архитектурной деятельности, то оно может выглядеть так:

В ядре схемы лежит коммуникация между основными участниками процесса создания и реализации архитектурного процесса: архитектора — создателя замысла, инженера-конструктора со смежниками, финансистов, представителей Заказчика, юристов. Коммуникация организуется вокруг форм представления объекта проектирования в макетах, чертежах, сметах и других документах.

Деятельностное ядро удерживается как целое, сорганизуется, за счет позиции архитектора-организатора с его специфическими средствами согласования, переговоров и целостного представления движения от замысла к реализованному продукту.

Ядро сферы, с одной стороны, проецируется на три плоскости, изображающие пространства социального, организационного и мыслительного бытия архитектурной деятельности, а, с другой стороны, само преобразуется за счет воздействия изменений в этих пространствах.

Социальное бытие архитектуры развертывается от жреческих школ, ремесленных мастерских, цехов и лож, до профессиональных союзов и сообществ. Сегодня архитектура все более участвует, как отдельный элемент, стадия работ, в больших инвестиционных циклах. Это вызывает конфликт между профессиональными ценностями и ценностями бизнеса, разрушает профессиональные формы организации.

Организационное бытие архитектуры представлено в процессах развертывания самих архитектурных проектов и их реализации от организации работ в самой архитектурной фирме, начиная от формулирования задания на проектирование вместе с Заказчиком до согласования пакета проектной документации с Заказчиком и регулирующими органами, и заканчивая авторским надзором за процессом строительства. Для согласования архитектурных проектов работают службы Главного архитектора города и службы Государственного архитектурного контроля.

Набор проектной документации и способы представления, визуализации проекта для Заказчика сильно изменились за историческое время от примитивных макетов и отдельных рисунков до томов чертежей, фиксирующих все проекции, разрезы и детали сооружения, расчеты конструкций, проекты инфраструктур, подробные сметы. Специальные архитектурные компьютерные программы позволили создавать различные виды объекта в той или иной среде. Но эти изображения нужны только для представления Заказчику, так как подавляющее число людей не в состоянии читать чертежи и представлять по ним вид объекта. Сами архитекторы на уровне создания замысла работают карандашом на бумаге: так проще включить воображение, а это для процесса творения главное.

Есть признаки того, что социальные и организационные изменения становятся всё более значительными, и их формы и стандарты начинают влиять на культуру и человеческие отношения, разрушая различные традиционные оппозиции высокого и профанного, элитарного и массового.

Мыслительное бытие архитектуры представлено через развитие архитектурных умений, знаний и технологий в образцах, теориях, концепциях, критических высказываниях, предъявлении и обсуждении произведений архитектуры, высказываниях видных архитекторов, учебниках и учебных курсах, выставках и конференциях. По письменным источникам известно о сочинениях про архитектуру в зрелой античности, древних Китае и Индии. Дошедший до нас в средневековых списках труд Витрувия (1 век до нашей эры) «Десять книг об архитектуре» является одним из наиболее ранних и фундированных теоретических работ в европейской истории. С периода Возрождения появление новых теоретических трудов становится все привычнее, и сегодня они выходят все чаще и во все большем количестве. Мы бы рекомендовали для ознакомления с этим массивом материала труд В.Л. Глазычева «Архитектура. Энциклопедия»[119].

Вячеслав Леонидович Глазычев (26 февраля 1940, Москва — 5 июня 2012, о. Чанг) — известный российский учёный и общественный деятель, доктор искусствоведения, профессор Московского архитектурного института, член Общественной палаты, а также исследователь проектного и архитектурного творчества, дизайна, жизни городов, руководитель проектов развития регионов, критик, переводчик, публицист.

Был энциклопедически образован и при этом жаден в понимании того как реально устроена жизнь людей, профессий, городов — много ездил, писал и выступал. За счет этого создал ряд уникальных полипредметных и глубоко персональных концепций организации проектного мышления и творчества, жизни идей и судеб человеческих сообществ. Соединял на себе творческое мышление и методологическую дисциплину.

Настаивал на комплексном коммуникативном характере творческих деятельностей, роли в ней интеллектуальных инструментов организации работ и самоорганизации людских групп. Описал формы организации сложных процессов архитектурного мышления и проектирования, средообразования и урбанистки

Автор более трёх десятков книг и сотен статей и интервью по городской экологии и архитектуре, социальным проблемам крупных городов, дизайну и образовательной политике.

Монографии:

? Глазычев В. Л. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе. — М.: Искусство, 1970. — 191 с.

? Глазычев В. Л. Организация архитектурного проектирования. — М.: Стройиздат, 1977. — 170 с.

? Глазычев В. Л. Зарождение зодчества. — М.:Стройиздат, 1983. — 126 с.

? Глазычев В. Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. — М.: Наука, 1984. — 180 с.

? Земцов С. М., Глазычев В. Л. Аристотель Фьораванти. Архитектор XV в. — М.: Стройиздат, 1985. — 184 с.

? Глазычев В. Л. Эволюция творчества в архитектуре. — М.: Стройиздат, 1986. — 495 с.

? Глазычев В. Л. О нашем жилище. — М.: Стройиздат, 1987. — 177 с.

? Глазычев В. Л. Мастерство зодчего. — М.: Знание, 1987. — 47 с.

? Глазычев В. Л. Россия в петле модернизации: 1850–1950. (Книга написана в 1989 г., но осталась неизданной.)

? Глазычев В. Л. Советская архитектура: ритмы перестройки. — М.: Знание, 1988. — 64 с.

? Глазычев В. Л. Гемма Коперника. Мир науки в изобразительном искусстве. — М.: Советский художник, 1989. — 414 с.

? Гутнов А. Э., Глазычев В. Л. Мир архитектуры. Лицо города. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 351 с.

? Глазычев В. Л., Егоров М. М., Ильина Т. В. и др. Городская среда. Технология развития. Настольная книга. — М.: Ладья, 1995. — 240 с.

? Глазычев В. Л. Архитектура. Энциклопедия. — М.: Дизайн. Информация. Картография; Астрель; АСТ, 2002. — 672 с.

? Глазычев В. Л. Глубинная Россия: 2000–2002. — М.: Новое издательство, 2003. — 325 с-.

? Глазычев В. Л. Глубинная Россия: 2000–2002. 2-е изд., испр. — М.: Новое издательство, 2005. — 325 с.

? Глазычев В. Л., Чегодаева М. А. Архитектура. Градостроение. Монументальное искусство: материалы к уроку МХК. — М.: Чистые пруды, 2005. — 30 с

? Глазычев В. Л. Социальное меню в программах российских партий: обзор Вячеслава Глазычева. — М.: Европа, 2005. — 186 с.

? Глазычев В. Л. Дизайн как он есть. Изд. 2-е, доп. — М.: Европа, 2006. — 320 с. — Глазычев В. Л. Урбанистка. — М.: Европа; Новая площадь, 2008. — 218 с.

? Глазычев В. Л. Политическая экономия города. — М.: Дело, 2009. — 189 с

? Глазычев В. Л. Город без границ. — М.: Территория будущего, 2011. — 398 с. —

Для нас важно отметить движение представлений об объекте архитектурного проектирования:

• здание, сооружение, участок — ограниченный материальный объект;

• стиль — визуальная и семиотическая общность характеристик разных объектов;

• ансамбль — визуальная и функциональная общность ряда сооружений, принятых за единый объект;

• тип — функциональная характеристика планировки и объемов сооружений в связи их назначением;

• форма — базовая схема объекта, предназначенная для морфологических преобразований;

• пространство — морфологические представления пустоты и способы ее описания;

• среда — ассоциация семиотических, морфологических, поведенческих характеристик сложного объекта;

• место — индивидуальная связность конструкций, инфраструктур, символических форм, ландшафта, сред и человеческих отношений. Гений места недавно стал предметом пристального внимания архитектурных теоретиков и критиков;

• отношения — выделенные формы внимания человека к тем или иным явлениям; Сегодня, в доминировании фрагментированного восприятия мира, мест и сред, отношения становятся объектом проектирования, так как при их отсутствии все остальные формы объективации деятельности формальны и, по сути, мертвы;

• Пустота, как организованное пространство возможностей, путей и персональных траекторий.

То, что в традиционном архитектурном мышлении привязано к объектам, может быть отделено от них, как совокупность оснований, принципов, схем и моделей.

Взаимоотношение ядра и объемлющих пространств необходимо согласовывать и синхронизировать, и этим занята клубная часть архитектурной сферы. Для этого существовали архитектурные ложи, академии и Союзы архитекторов, работу которых поддерживали теоретические институты и кафедры. Именно они определяют повестку дня для сферы архитектуры и задают видение ее перспектив, а также отношения с другими сферами.

Сфера архитектуры столкнулась с рядом внутренних вызовов:

ПЕРВЫЙ значимый вызов сфере архитектуры — испытание ее способности сделать интеллектуальное и коммуникативное усилие для осмысления своих оснований и места в современном мире и выразить результаты такого осмысления в картинах развития и теоретических схемах.

ВТОРОЙ вызов можно сформулировать, как настоятельную потребность в создании теоретических форм осмысления собственного актуального опыта, в преодолении неспособности и нежелания осуществлять такое осмысление.

ТРЕТИЙ вызов мы определяем, как испытание высокими технологиями и рассматриваем, как тест на способность архитектуры включать новые технологи в качестве инструментов своего развития.

ЧЕТВЕРТЫЙ вызов адресован способности архитектуры к подлинному многообразию, то есть, к выделению персональных и локальных траекторий, к обретению языка для описания новых явлений, для внутрипрофессиональной и для внешней коммуникации.

Наконец, ПЯТЫЙ вызов можно определить, как задачу создания систем организации архитектурного образования и архитектурной подготовки, адекватных масштабам и сложности задач, стоящих перед сферой архитектуры в мире ХХІ века.

Ничуть не менее серьезны внешние вызовы, влияющие на содержание архитектурной деятельности и архитектурного образования.

Необходимость и сложности трансформации содержания архитектурной деятельности и образования в быстром мире связаны с внешними изменениями: с формированием глобального мира, утратой смысла и смысловой коммуникации, кризисом религиозного сознания, осознанием возможности техногенных и природных катастроф и т. п.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК