5. Замкнутые циклы. Бездорожная экономика

Высокая связность экономического Знания приводит к тому, что каждая из частных экономик — Ареса, Аполлона, Афины — эмулирует в себе структуры, естественно возникающие в других экономиках. Так, К важнейшему представлению о замкнутых циклах можно прийти, анализируя баланс неопределенности: справедливость — эффективность — устойчивость, — тогда мы получаем это решение через «генератор экономик», предлагающий в качестве одной из возможных версий организации производства «бездорожную экономику».

С другой стороны, замкнутые циклы естественно возникают в экономике Ареса — через управление связностями и баланс Мира, Дома и Пути. Здесь такое решение более естественно, поскольку экономика Ареса связана, скорее, с войной, чем с торговлей, а военный подход подразумевает некоторую автаркию — по крайней мере, в отношении тех ресурсов, без которых нельзя обойтись.

Экономика Афины предпочитает торговать, а не сражаться, но «поставив» на управление потоками и геоэкономику, она естественным образом создает геопланетарный баланс, а его геополитическая составляющая приводит к необходимости контролировать критические ресурсы и замыкать по ним производственные циклы.

Тем не менее, в экономике Афины замкнутые циклы — экзотика, в экономике Аполлона — возможность, а в экономике Ареса — одно из необходимых решений.

Подход Ареса: экономика и хозяйствование

Глобальный мир организован экономически. Это означает, что любой бизнес ориентирован на продажу своей продукции на рынке, причем — конкурентном рынке. Господствует экономический расчет: нельзя делать самому то, что дешевле купить. Например, самолет, произведенный на фирме Боинг в Сиэтле, может иметь китайские стабилизаторы, изготовленные на Восточном побережье шасси, электронику из Тайваня и двигатели из Европы, расчет аэродинамики планера может быть выполнен в институте Стеклова в Москве, а программное обеспечение — написано индийскими программистами. Мы с удовольствием едим картошку из Испании, французские батоны и новозеландским маслом, португальские сардины и аргентинскую баранину, запивая все это южноамериканским вином.

Проблема возникает с территориями, обладающими низкой транспортной связностью. Доставать товары туда (и оттуда) невыгодно. Поэтому в условиях рынка деятельность, а вслед за ней и люди, уходят со слабосвязанных территорий. Аналитические центры это приветствуют: здесь жить нельзя и ненужно.

Так возникают антропопустыни второго рода. С социосистемной точки зрения это означает потерю Человечеством ранее освоенных территорией, обесценение вложенного в эти земли труда, часто огромного, разрыв в связи времен. И что бы не говорили по этому поводу современные экономисты, историки в один голос утверждают, что кризис любой культуры начинается с того, что она «сдает неперспективные территории». Но с формально экономической точки зрения происходит резкое (часто до нулевых значений) падение капитализации территории, то есть беднеет общество и государство.

Означает ли это, что нужно выращивать хлеб за Полярным кругом?

Экономика, ориентированная на открытый Мир, отвечает однозначные «нет».

Но есть альтернативный подход, в основе которого лежит архаичное, но и архетипичное представление человека о доме. Дом — замкнутая система, в которой все должно быть под рукой. Может быть, дрель не понадобиться вам год, а когда понадобиться, можно будет взять ее напрокат или вообще даром, но хозяин предпочитает, чтобы она лежала в ящике с инструментами — вместе с комплектами шурупов на все случаи жизни, ящиком гвоздей, тремя паяльниками и кучей радиодеталей, изготовленных лет тридцать назад.

В принципе, в условиях современного большого города выгоднее вызывать такси, нежели содержать машину, но миллионы людей хотят быть владельцами своего авто, а не пользователями чужого, хотя экономически это в разу выгоднее, да и организационно удобнее, и безопаснее.

Дело в том, что дом всегда построен в логике хозяйства.

Хозяйство замкнуто, ориентировано не на продажу, а на личное потребление, стремится к максимальной устойчивости. Нормальное хозяйство способно выжить, даже если развалится и государство, и общество, и экономическая система (в этом отношении показательна судьба хозяйства Скарлетт О’Хаара в «Унесенных ветром»). Но, конечно, развивается оно довольно медленно, и мир не меняет.

Сегодняшний мир построен по схеме «глобальная экономика и локальные домохозяйства». Имеет смысл спросить, а возможны ли глобальные хозяйства?

Глобальное хозяйство, ориентированное на автаркию, на местное производство и местное потребление, не нуждающееся в дорожных сетях и рыночных отношениях, создавалось в СССР, как необходимое условие освоения северо-восточной оконечности Евроазиатского материка, где создание достаточно плотных транспортных сетей было крайне сложным технически и бессмысленным экономически.

Известный географ А.Левинтов называет советскую экономику «архипелажной» и описывает ее, как состоящую из множества слабосвязанных друг с другом «островов». Каждый остров выживал сам, и сам обеспечивал себя всем необходимым. Перевозки между «островами» можно было свести к минимуму, и в принципе разрушение (например, ядерными ударами) всех коммуникаций не приводила острова к гибели, и даже не препятствовала им выпускать продукцию. Малоизвестно, что во время блокады Ленинграда Кировский завод продолжал работать. Он ремонтировал танки, производит танковые моторы, реактивные установки залпового огня, выпускал боеприпасы. И это — в условиях блокады, причем линия фронта проходила в 3 км. от цехов завода.

Население Норильска с прилегающими территориями составляет сейчас около 200 тысяч человек, на 1953 год оно составляло 77 тысяч. Оценки численности норильчан во время войны сделать довольно трудно, но известно, что через Норильлаг прошло около полумиллиона заключенных, и некоторые исследователи полагают, что в 1942–1946 гг. в Норильске (тогда это был даже не город, а поселок) работало свыше 300 тысяч человек.

Их надо было селить — пусть в бараки и чем-то кормить. В условиях заполярной зимы было жизненно необходимо тепло, а для производства никеля, стратегического металла, крайне необходимого в условиях войны, требовалась электроэнергия.

Норильск и по сей день нет железной дороги, да и автомобильной тоже. Сравнительно близко расположен порт Дудинка, но Северный Морской Путь в военное время зимой практически не работал, а летом был загружен до предела. В итоге заполярный город организовал производство практически всех, необходимых для жизни товаров и научился обеспечивать себя продовольствием. Условия жизни в Норильлаге были, конечно, чудовищными, но люди выживали, что в условиях полярных холодов и тяжелого физического труда подразумевало паек, по крайней мере в 2.500 килокалорий.

Хозяйство Норильска было организовано настолько хорошо, что у руководства поселки нашлась возможности из местных материалов построить местные дороги, способные функционировать в условиях вечной мерзлоты и создать аэропорт, довольно неудобный по мнению летчиков, но способный принимать тяжелые самолеты.

Норильск сейчас — второй по величине город Красноярского края, причем его население, к удивлению аналитиков из Санкт-Петербургского Центра Стратегических Исследований «не обнаруживает тенденции к сокращению».

Понятно, что экономика и хозяйство подчинены разной логике. Экономика добивается снижения издержек, используя для этого новейшие технологии и самые изощренные бизнес-схемы. Хозяйство стремиться выжить любой ценой, то есть, не взирая ни на какие издержки, контролировать локальную среду обитания. Для этого также используются новейшие технологии и самые изощренные управленческие приемы.

Экономика всегда социосистемно эффективнее.

Но экономика не способна продвинуть социосистему за пределы мира, освоенного ранее и, преимущественно, внеэкономическими, то есть, хозяйственными методами. Например, освоение космического пространства в экономической парадигме невозможно в принципе. В парадигме хозяйствования оно вполне возможно.

Заметим здесь, что современные технологии и, в частности, 3-Д принтеры, могут дать новый импульс развитию системы хозяйствования, архипелажной и бездорожной экономики.

Организация производства: экономика и природопользование

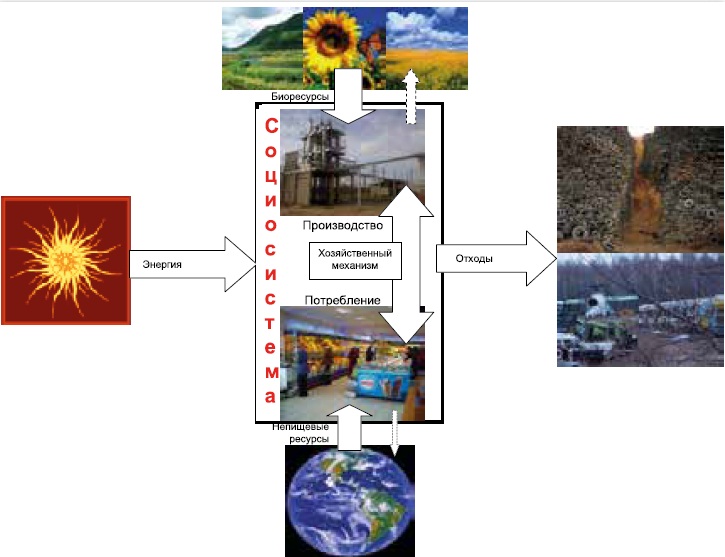

Мы указывали уже, что экономика представляет собой формат организации производства в индустриальную фазу развития. С социосистемной точки зрения экономический подход имеет существенные недостатки:

• Экономика стремится к постоянному увеличению, как производства, так и потребления, то есть, к неэффективному расходованию ресурсов социосистемы;

• Развитие экономики приводит к пространственному разделению производства и потребления товаров[101], что создает излишнюю нагрузку на мировую транспортную систему;

• Экономика сокращает свои издержки за счет уменьшения затрат на образование и познание, что с точки зрения социосистемы недопустимо;

• Экономика использует природные ресурсы, в том числе, невозобновимые, неоптимальным образом. В сущности она превращает их в отходы производства, отходы жизнедеятельности и отходы контроля (последнее подразумевает склонность экономики к производству огромного объема технической, экономической, отчетной, юридической документации: по Р.Исмаилову, современная экономика — это превращение солнечной энергии в исписанную бумагу:-(.

Социосистема, как и любая экосистема, тем более эффективна, чем более замкнута по веществу, информации и энергии. Индустриальная капиталистическая экономика стремится к максимальной открытости по информации, веществу и энергии. Это противоречие разрешается в рамках экологического сознания простейшим образом — введением платы за землю, воздух и воду. Заметим, что при этом естественно дорожают все ресурсы, и неограниченное их потребление становится экономически нерентабельным. В результате замкнутость социосистемы повышается, но ценой приобретения экономикой неиндустриальной составляющей.

Сценарный подход видит здесь несколько возможных сценариев:

Сценарий первый: «Откажемся от удобств и прибылей ради сохранения окружающей среды». «Экологическая» добавка к экономике становится самодовлеющей, снижает эффективность этой экономики и, как ни странно, в перспективе снижает замкнутость экосистемы, потому что на сохранение окружающей среды начинает уходить больше ресурсов, чем на сверхпотребление.

Сценарий второй: «Налог на природопользование». «Экологическая» добавка к экономике ограничивается определенными рамками и, в сущности, может рассматриваться, как налог. В результате чего эффективность экономики несколько снижается, эффективность социосистемы, напротив, повышается. В этой версии возникает проблема ускоренного экономического развития группы стран, не отягощенных экологическими ограничениями, что с неизбежностью приведет к модификации мирового нормативно-правового пространства и ряду конфликтов.

Сценарий третий «Постиндустриальное развитие». «Экологическая» добавка к экономике приобретает постиндустриальную составляющую и полностью меняет экономические механизмы. Индустриальная фаза размонтируется, конструируется постиндустриальная, когнитивная экономика и принципиально иной механизм природопользования. Эффективность экономики и социосистемная эффективность неизмеримо возрастает.

Европейский Союз тяготеет к линии «Откажемся от удобств и прибылей ради сохранения окружающей среды». Прагматичные американцы предпочитают экономическую логику «Налога на природопользование». Япония изначально — с реставрации Мейдзи — старалась включить индустриальную экономику в культурную среду в духе сценария «Постиндустриальное развитие». Страны БРИК по мере сил и возможностей экологическую проблематику игнорируют, приобретая за этот счет статус «мастерской мира». Позиция остальных государств никакого значения для общей социосистемной картины не имеет.

Проблема природопользования стоит очень остро, причем, как проблема выбора экономической модели. Экономически развитым государствам необходима концепция природопользования, оформленная в системный технологический пакет.

При проецировании на технологическое пространство тройная сценарная вилка вырождается в парную.

Индустриальная экологическая парадигма — «Природопользование» есть совокупность технологий энерго-, сырье— и природосбережения, очистки отходов производства и жизнедеятельности, возможно, способная к саморазвитию и обладающая системными свойствами.

Этот сценарий опирается на уже привычную и укоренившуюся в общественном сознании онтологию сохранения окружающей среды и институционально оформлен через международное законодательство Хотя данный сценарий подразумевает целый ряд технологических решений и «сдвижек», его базовая технология носит гуманитарный характер и находится в нормативно-правовой плоскости Конечным продуктом этого сценария является «Зеленый мир»: экологически чистые продукты, жилища, города, производства.

Постиндустриальная экологическая парадигма — «Природопользование» есть системная совокупность технологий, оптимизирующих социосистемные процессы по информации, веществу и энергии, то есть повышающие замкнутость социосистемы и ее текущих Представлений.

Отличие этого сценария от предыдущего состоит в том, что эко-, не противопоставляется экономике, как врагу экологии, а является ее ресурсом Сценарий реализует онтологию управления окружающей средой и ее развития через ключевую технологию рационального природопользования. Эта онтология имеет свои корни в протестантской этике и, отчасти, в диалектическом материализме, но в современном обыденном сознании никак не представлена, да и в своей публичной форме не выстроена.

Конечным продуктом данного сценария являются оптимизированные системы природопользования — эконоценозы, здесь эко— намекает одновременно и на экологию, и на экономику. Эконоценоз — форма организации производства и форма природопользования, проекция текущего Представления социосистемы на территорию, формат управления экосистемами, размещенными на определенной территории со стороны социосистемы.

Базовое институциональное решение сценария неочевидно и может быть найдено в языке управления «новыми» и «старыми» ресурсами территории.

В парадигме развития ресурсами территории является не то, что можно сберечь, а то что можно расходовать, воспроизводить или заменять выбывшее, ресурсами являются люди живущие и производящие на этой территории, производства, культурное разнообразие и исторические традиции.

И в той, и в другой версии активно развиваются технологии очистки, рециклинга, ресурсосбережения, и создаются новые стандарты взаимодействия человека и природной среды. Обе версии рассматривают технологии природопользования, как своеобразный «интерфейс» между остальными технологии «мейнстрима» (инфо-, нано-, био-) и территориями, то есть, отвечают на вопрос, как определенная мейнстримовская технология будет реализована в данном месте и в данное время.

При всей общности двух «экосценариев», различия между ними носят коренной характер: в индустриальном сценарии экономические интересы подчинены экологическим, в постиндустриальном — наоборот.

В задачи социосистемы не входит охрана природы и сбережение ее ресурсов, но потребление этих ресурсов должно быть оптимизировано, а замкнутость социосистемы вместе с управляемыми ею экосистемами — максимизирована.

«Рациональное природопользование» — гуманитарная управленческая технология, определяющая и проецирующая на экономическую и территориальную плоскости порядок потребления ресурсов, находящихся в распоряжении социосистемы.

Оптимизированные экосистемы представляют собой «хайтек»: их жизнедеятельность обеспечивается высокими технологиями, начиная от точечного мониторинга состояния и заканчивая точечными же преобразованиями. Здесь мы сталкиваемся с неким подобием концепции «точечной подачи лекарств» — но не в рамках организма, а в пределах территории: вода, питательные вещества, интексициды, удобрения и т. п. подаются в каждую точку экосистемы в точно рассчитанных количествах.

Итак, мы полагаем, что по мере формирования новой фазы развития произойдет переход от экономики к обобщенному природопользованию, как формату организации социосистемного процесса производства. Предвестники такого перехода видны уже сейчас, и к этому современный инженер должен быть внимательным.

Технологический пакет «природопользование» определяет форматы, институты и механизмы взаимодействия социосистемы и окружающей среды

Технологии природопользования должны рассматриваться, как «вечные», то есть независимые от фазы развития экономики и общества. Однако до середины ХХ столетия природопользование либо воспринималось, как нечто само собой разумеющееся, либо рассматривалось, как часть культуры. Резкие изменения в этой области произошли в связи с развитием экологического сознания и появлением проблемы загрязнения окружающей среды на уровне отдельно взятой личности.

Необходимо понимать, что любое производство использует не только первичные ресурсы (например, энергоносители, стать, дерево и т. д.), но и вторичные ресурсы, учет которых гораздо сложнее.

К вторичным ресурсам относится, например, занятая производством территория. Например, оценивая ресурсоемкость гидроэлектростанции, необходимо учесть, что площадь, занятая под водохранилище, исключена тем самым из любой другой хозяйственной деятельности.

Производство товара сопровождается внутренними потерями и создает обременения. Опять-таки, все очень просто с первичными обременениями — угольные отвалы, выпущенные в атмосферу оксиды азота и серы, шахтные воды и т. д. Но есть и вторичные обременения. Ветрогенераторы, например, генерируют инфразвук, вносят искажение в работу сотовой связи, являются ловушками для птиц (тот, кто чистил от их останков ветрогенераторы, никогда не назовет ветроэнергетику экологичной). Угольная энергетика повышает риск заболеваний раком (примерно 1 % на миллион тонн добытого угля). Приливные электростанции снижают биологическое разнообразие литорали.

Кроме того, бывает нужно учитывать и виртуальные обременения, которых, на самом деле нет, но в которые верят люди — и юридические акты. К виртуальным обременениям относятся «парниковые газы» или «разрушение озонового слоя».

Оценивая производство с экологической точки зрения, что в данном случае означает «исходя из интересов социосистемы», мы должны стремиться к минимизации всех форм расходования ресурсов и создания обременений. Как правило, это возможно через замкнутые производственные циклы.

На Западе «рациональное природопользование» означает политику ресурсосбережения. Речь идет, конечно, о любых видах ресурсов, в том числе — человеческих, но в современных условиях наиболее актуальным считается энергосбережение.

Другой версией ресурсосбережения является очистка и повторное использование ресурсов, рециклинг. Этот субпакет активно развивается в сторону все более полной утилизации техногенных отходов, как отходов производства, так и отходов жизнедеятельности, и может быть назван альтернативной экологией.

Замкнутый цикл

Суть замкнутого цикла состоит в том, что отходы производства через систему рециклинга восстанавливаются до затраченного ресурса либо — до продукта, который на рынке обменивается на затраченный ресурс.

Проблема замкнутого цикла состоит в том, что природа является всегда проигрывающим игроком в «играх обмена», кроме того, все еще существует подсознательная уверенность, что ресурсы Земли безграничны. Поэтому как ресурсы, так и отходы стоят дешево, и с формально экономической точки зрения рециклинг нерентабелен. Существующие методики экономического расчета усугубляют эту проблему.

Тем не менее, необходимо учитывать, что в течение ближайших двадцати лет требование замкнутости производственного цикла станет в развитых странах стандартом де факто. Уже сегодня это требование возникает при обсуждении перспектив развития старых промышленных районов (Донбасс, Кузбасс, Березняки, Соликамск).

Например: «Специфической для Донецкой Области и Донбасса формой инновационного городского развития является мета-полис, как способ соорганизации постиндустриальных промышленных поселений. Для мета-полиса должны быть характерны постиндустриальные возможности для выбора образа жизни и способа мышления; замкнутые циклы «грязных» производств, малые и сверхмалые серии, уникальные продукты производства. Структурно, это, по-видимому, город — «архипелаг» с хорошей «межостровной» логистикой. Хора (области, обеспечивающие полис продуктами), видимо, находится внутри города» (Комментарии к Игре по развитию Донецка и Донецкого угольного бассейна, Донецк, 16–18 марта 2010 г.).

Переход к замкнутому циклу представляется важнейшей задачей развития ядерной энергетики:

«В настоящее время парк ядерных реакторов складывается из 668 энергоблоков общей мощностью 497,87 ГВт (включая остановленные реакторы). Из них функционируют 443 блока общей мощностью 367,83 ГВт, находятся в постройке 28 энергоблоков общей мощностью 21,68 ГВт, запланированы к постройке 51 энергоблок общей мощностью 47,15 ГВт, остановлены 126 энергоблоков общей мощностью 45,4 ГВт, остановлено строительство 20 энергоблоков общей мощностью 15,8 ГВт.

В этом перечне значительно преобладают реакторы на медленных нейтронах (98,7 %). Общим свойством таких реакторов, вне зависимости от теплоносителя и используемой схемы является невозможность сжигания природного урана (изотопа U238) и обремененность отработанным ядерным топливом (ОЯТ).

В составе ОЯТ минорные актиниды и плутоний высокорадиоактивны, продукты деления обладают умеренной радиоактивностью с различными сроками полураспада (от десятков до сотен тысяч лет).

Общие запасы ОЯТ в мире превышают 200 тысяч тонн, в России — 15 тысяч тонн, в США — 50 тысяч тонн. По оценкам МАГАТЭ (заниженным) к 2015 году эта величина возрастет до 300 тысяч тонн. На сегодняшний день нарастание объемов ОЯТ составляет в мире около 11 тысяч тонн, в России — около 1.000 тонн. Перерабатывается не свыше 35 % производимого ОЯТ.

ОЯТ и РАО (радиоактивные отходы) представляют собой «хроническую болезнь» ядерной энергетики. В рамках традиционного подхода (медленные нейтроны, уран-плутониевый цикл) эта проблема решена быть не может. Строительство могильников со скоростью, соответствующей прогнозируемой скорости развития ядерной энергетики, даже в самом консервативном сценарии, представляется организационно и технологически невозможным, и коммерчески несостоятельным.

Появление в одной из «ядерных стран» новой ядерной технологической системы, способной не только решить проблему нехватки генерирующих мощностей, но и дать надежду ликвидировать основное обременение ядерной энергетики — склады РАО и ОЯТ. В этой ситуации неизбежно перераспределение позиций в мировой энергетике с практически полным вытеснением низкоуглеродной генерации и снижением роли угля.

Объем рынка можно грубо оценить из прогноза потребления электроэнергии на 2050 г. около 45000 Твт*час и цены электроэнергии 0,05 доллара 2006 года за кило-ватт-час. Речь идет об очень больших деньгах, значимых в масштабе мирового всеобщего валового продукта (порядка 1–1,5 %).

Первая же созданная в мире ядерная технологическая платформа с рециклингом и минимальным обременением ОЯТ станет стандартом «де факто», а в определенных условиях может оказаться и стандартом «де юре». Это означает, что данная платформа будет представлена на мировом энергетическом рынке, как ведущая сила, контролирующая около двух третей рынка, все остальные конкуренты вместе будут «держать» оставшуюся треть и то — только в условиях государственного протекционизма.

Поэтому, как только одна из стран или корпораций приступит к активной деятельности по созданию соответствующей ядерной системы и современной технологической платформы, остальные игроки будут вынуждены сделать то же самое: создание «современной технологической платформы» немедленно сделает традиционные реакторы устаревшими и коммерчески не привлекательными.

Это и задает остроту текущего момента в технологической политике: перед участниками игры встает проблема выбора: сконцентрировать ресурсы на уже востребованных и частично приплаченных реакторах поколения 3+ или же пуститься в технологическую авантюру и бросить значительные силы на создание нового поколения энергоблоков? При этом нужно иметь в виду, что эти новые реакторы окажутся конкурентами, прежде всего, своих же старых реакторов. Следует также учитывать, что современные экономические расчеты по ряду причин чисто технического характера занижают рентабельность «быстрых реакторов» с замкнутым циклом.

Выбор технологической платформы

• Традиционная технологическая платформа — референтные, сертифицированные реакторы на медленных нейтронах, «кипящие» или построенные по технологии «воды под давлением». В России — это исключительно реакторы ВВЭР.

• Инновационная технологическая платформа — реакторы на быстрых нейтронах вытесняющие «медленные» реакторы. Эти реакторы необходимо проектировать, строить, лицензировать, сертифицировать. Преимущество России в предстоящей «второй ядерной гонке» заключается в наличии одного «быстрого» блока (БН-600), имеющего статус референтного.

• Смешанная технологическая платформа: реакторы на быстрых нейтронах включены в систему реакторов на медленных нейтронах в качестве важного, хотя и второстепенного компонента.

Выбор типа реактора

Здесь присутствует более трех возможных вариантов:

• Быстрые» реакторы — размножители (коэффициент размножения 1,2 и выше, оптимизируется рециклинг топлива, для рециклинга требуется отдельный завод, то есть топливный цикл замыкается вне станции).

• Быстрые реакторы — замкнутый цикл (коэффициент размножения около 1,0, топливный цикл замыкается внутри станции).

• Быстрые реакторы — дожигатели (коэффициент размножения не имеет значения, оптимизируется процесс утилизации ОЯТ, топливный цикл замыкается вне станции).

• Быстрые реакторы — производители водорода (коэффициент размножения имеет второстепенное значение, оптимизируется процесс изготовления топливных элементов для универсальной энергетики).

• «Экономичные реакторы» (основное требование — конкурентоспособность по отношению к традиционным ядерным технологиям, а также углеводородным и потоковым энергетическим технологиям, замкнутый топливный цикл нужен лишь в том случае, если он повышает конкурентоспособность).

Выбор теплоносителя

• Металлический натриевый теплоноситель (представлен коммерческим реактором БН–600 группой экспериментальных реакторов, начиная с БОР–60 и заканчивая Монжу и «Суперфениксом»).

• Металлический свинцово-висмутовый теплоноситель (представлен реактором СВБР, который устанавливался на советских АПЛ проекта 705 «Лира»).

• Металлический свинцовый теплоноситель (представлен проектом линейки реакторов «Брест»)

• Газовый теплоноситель, углекислотный или гелиевый

• Жидкосолевой теплоноситель — расплавы или растворы солей.

• Обсуждаются также реакторы с водяным теплоносителем со сверхкритическими параметрами, вихревые установки с гомогенной рабочей зонной и т. п.

современных проектах и планах лидирует натриевый теплоноситель, далее идет свинец (свинец-висмут вытесняется в сектор реакторов малой мощности, который в настоящее время является нишевым).

Выбор топливного цикла

• Урановый топливный цикл

• Ториевый топливный цикл

• Смешанный топливный цикл (уран — эрбий или уран — торий — эрбий)

Здесь имеется некоторое единство позиций: все, кроме Индии, развивают урановый топливный цикл.

Выбор уранового топлива

• Оксид урана

• Нитрид урана

• Карбид урана

• Металлический уран

• Урано-плутониевое топливо, в различных версиях (в т. ч. МОХ-топливо).

Каждая позиция имеет примерно равное количество защитников.

Жизнесодержащей задачей «современной технологической платформы» является крупномасштабное производство электроэнергии, позволяющее покрыть все современные и прогнозируемые потребности человечества, не прибегая к политике экономии электроэнергии. При этом атомная генерация должна быть более дешевой, чем тепловая, превосходить потоковую энергетику по удельной мощности и способности к масштабированию в обоих направлениях и быть, по возможности, свободной от серьезных обременений.

Жизнеобеспечивающей задачей «современной технологической платформы» должна стать утилизация ОЯТ и высокоактивных РАО, накопленных в мире.

Энергетика, являясь фундаментом как индустрии, так и постиндустриальных форматов существования, служит основанием системы деятельностей, развернутой на определенной территории. В этом смысле ядерная энергетическая установка должна рассматриваться, как важнейший механизм, «собирающий» территорию. Иными словами, все формы территориальной организации будут группироваться «вокруг» ядерной генерации, а не вытягиваться вдоль индустриальных инфраструктур, как это делается сейчас. Повышение капитализации территории после создания на ней энергоблока нового поколения и развертывания вокруг него системы деятельностей уже в среднесрочной перспективе будет приносить большую прибыль, чем, собственно, постройка энергоблока и генерация энергии». (Аналитическая справка о состоянии работ по замкнутому ядерному топливному циклу, Димитровград, Научно-исследовательский Институт Атомных Реакторов, 2010 г.)

Геоэкономика

Интересно, что геоэкономический подход также тяготеет к замкнутости и созданию мирового хозяйства вместо глобальной экономики, но об этом не все знают:-).

Известно два базовых определения геоэкономики

• через глобальные финансовые рынки

• через глобальное разделение труда –

Мы будем пользоваться третьим: геоэкономика есть форма организации социосистемного процесса производства в условиях, когда социосистема совпадает со своим Представлением, то есть, когда мир глобализирован, и социосистема ресурсно замкнута. Понятно, что третье определение накладывает на геоэкономику иные требования, нежели первые два, например, требование замкнутости по невосполнимым ресурсам или требование минимизации затраты критического ресурса.

В сущности, базовым экономическим конфликтом завтрашнего дня станет конфликт между геоэкономическим подходом, построенном на замыкании производственных циклов, и глобализационным подходом, опирающимся на глобальное разделение труда, производные финансовые инструменты и мирровые деньги.

«Ключевым в геоэкономике является понятие «национальной корпорации». Речь идет о людях, обычно, представителях высшей бюрократии, политической, научной и деловой элиты, чье благосостояние и амбиции связаны с преуспеванием данного государства. В сущности, геоэкономика формально отождествляет государство, как субъекта политической жизни, с корпорацией, как субъектом жизни экономической».

Геоэкономика рассматривает современное государство как национальную корпорацию, которая использует геоэкономический инструментарий, чтобы действовать на национальных территориальных площадках.

Геоэкономика понимает стратегию как искусство трансценденции, и в этом смысле смена масштаба при переходе от предприятия к корпорации и затем к Национальной корпорации есть инструмент для распаковки внеэкономических, креативных смыслов бизнеса.

Формально, геоэкономическая стратегия — это попытка придать смысл некоторой системе деятельностей, существующих или проектирующихся, организационно и семантически связав их в единую динамическую систему.

Геоэкономика создает свою собственную «карту мира»:

• «Юг» специализируется на доиндустриальном (сырьевом и сельскохозяйственном) производстве;

• «Восток», развивающий классическую индустрию (лоутек);

• «Запад», царство высоких технологий;

• «Север», занятый выпуском интеллектуального сырья;

• «Дальний Юг» специализируется на формально запрещенных сырьевых производствах (наркотики, экологически «грязная» добыча полезных ископаемых и т. п.).

• «Дальний Восток» производит формально запрещенную промышленную продукцию

• «Дальний Север» занят противозаконными операциями с информацией.

• В сущности, штабная экономика, построенная «Дальним Западом» есть система злоупотребления юридическими смыслами — противозаконные операции с правом.

Стратегическая игра предсказывает, что между Крайним Западом (американской военно— штабной экономикой) и Крайним Севером (хакерской экономикой) возникнет жесткое противоречие, чреватое военными конфликтами.

Базовыми понятиями геоэкономики являются взаимообусловленные ренты развития и отсталости. Суть их состоит в том, что геоэкономика создает неравновесные рынки, обмен ценностями на которых происходит таким образом, который обеспечивает переток ресурсов из менее развитых стран в более развитые.

Например, на слабокапитализированной территории (например, на Сахалине) обнаружено месторождение 100 условных единиц газа. Из этих 100 единиц примерно 5 пойдет на обеспечение производства, столько же — на возрастание потребления, а 90 единиц покинут территорию Сахалинской области в виде геоэкономической ренты отсталости и осядут в одной из мировых финансовых центров, скажем, в Нью-Йорке:-(.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК