Иконное творчество и каноничность

Николай ЧЕРНЫШЁВ, протоиерей,

доцент кафедры иконописи Факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Патриаршей искусствоведческой комиссии, клирик храма свт. Николая в Кленниках

Аннотация

Сегодня в церковной художественной культуре существует путаница в понятиях и определениях: что считать иконой; какой должна быть икона. Автор указывает на неизжитые проблемы осмысления феномена иконы и отношения к нему, отмечает проблемы в обучении иконописанию. Напоминается о назначении иконы: являть в образе то, что совершает Христос, – обожение человека. Автор настаивает на развитии иконоведения как существенной части догматики; предлагает рассматривать художественные произведения, претендующие на церковность, с точки зрения ороса VII Вселенского Собора; напоминает о разнице назначения иконы и картины и о существовании иконописного языка. Выход из культурного тупика – в творческом следовании Священному Преданию. Высказывается убеждение в том, что есть закономерности, согласно которым строится икона. Уходят в прошлое разнообразные стили, но не устареет канон, на основе которого выстраивается иконописный язык. В конце статьи – подробное размышление о каноне.

Ключевые слова: икона, образ, богословие иконы, иконоведение, возрождение, православная культура, светское искусство, иконописный язык, стиль, традиции, канон.

С VII Вселенского Собора иконопочитание неизменно в декларируемых принципах. Но формулировки Соборов при всей их ясности таят в себе немало тайн, ждущих раскрытия. Ведь догматы, принимавшиеся Соборами, Святые Отцы учат воспринимать не как инструкцию, а как некое задание, которое Церковь исполняет опытом своей жизни, воплощает содействием Святого Духа. Одна из ключевых формулировок VII Собора гласит, что почитать икону надлежит «наряду с Крестом и Евангелием». Согласимся, что и здесь звучит очень ёмкое многоплановое задание, которое предстоит осмысливать для его исполнения.

Поэтому естественно, что на протяжении всей истории Церкви, в сознании христиан разных эпох и культур возникают новые вопросы об иконе – какой ей быть, – которые сродни вопросам – как истинно веровать. Следствием того или иного решения этих вопросов иконоведения как части догматики становится различная практика иконописания. Вот для чего нам необходимо учение об образе, иконоведение как таковое. Проблема в том, что учение об иконе, равно как и учение о Церкви, да и о самом человеке до конца и всеобъемлюще не сформулировано Церковью, всё это – недораскрытые тайны, раскрываемые во времени.

В Древней Церкви иконные образы без теоретизирования являли первым христианам образ видимый мира невидимого, образ Божий во Христе и во святых, образы соединения тварного человека с вечностью.

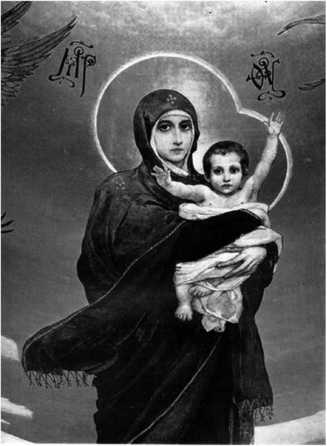

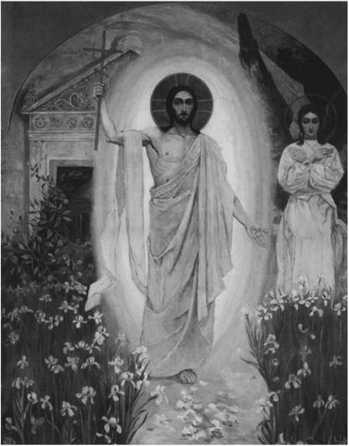

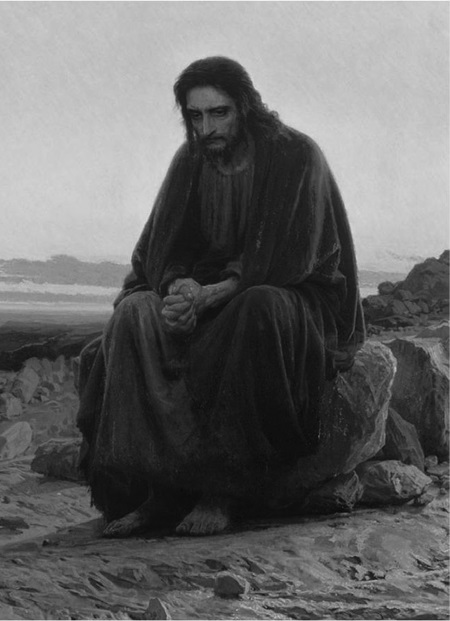

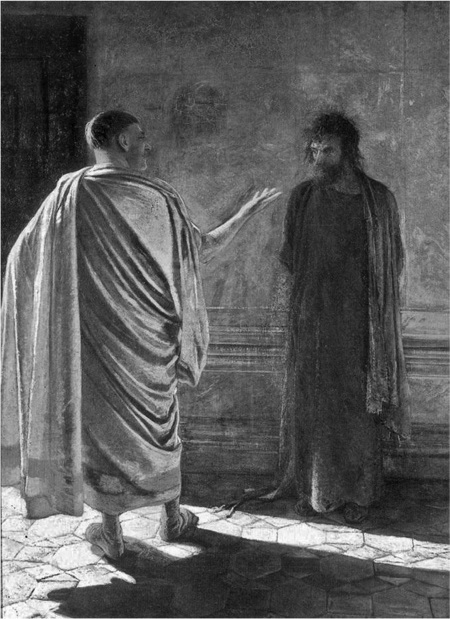

Но сегодня мы видим, что изображения, оставленные нам в истории Церкви, не одинаково церковны, так как на них отразились и влияния «века сего», «мира сего». Это происходит потому, что границы церковного Предания, в том числе в иконописном наследии, не определяются с очевидностью. В Новом и особенно в Новейшем времени наряду с идеями, явно уводящими от Бога, в изобразительном искусстве умножаются течения, не стремящиеся к церковности, а лишь претендующие на нее. Существуют творения художников, относительно которых ещё предстоит определять, насколько они входят в Церковь, насколько верны ей, её духу, её учению. Это относится не только к западной религиозной живописи, но, например, к воспитанным ею же русским художникам рубежа XIX–XX веков – В. Васнецову, М. Нестерову и их последователям (рис. 1, 2). Произведения неорусского стиля были популярны не только при жизни их авторов, они находят своих поклонников и сегодня за воплощение «национальной идеи».

Рис. 1. Виктор Васнецов. Божия Матерь

Рис. 2. Михаил Нестеров. «Воскресение»

Какие произведения искусства принадлежат Церкви, служат её целям, обогащают её новыми формами, а что ей противостоит (даже если пытается использовать внешние формы «иконного» творчества), следует различать и определять со святоотеческих позиций. Для этого предстоит вспомнить или выработать и сформулировать «Благодатное Небо» критерии церковного изобразительного искусства как такового, принципиально определить его границы. Иконоведению сегодня надлежит прежде всего ответить на вопрос, что же есть икона как таковая, и исходить в своих суждениях из ясного раскрытия этого основополагающего понятия. Ведь икона – это всегда откровение и явление иного мира, иной реальности, которая открывается нам жизнью во Христе.

Нам надо учитывать контекст сегодняшнего дня: зрительное восприятие современного человека воспитано не столько на реальностях Божьего мира, о которых свидетельствует икона, сколько на метаморфозах мира расцерковлённого. Человек, например, всё чаще воспринимается только лишь по своему имиджу, а имидж этот соответствует требованиям «века сего», а не соотносится с Законом Божиим. Следовательно, из менталитета современности уходит осознание изначальной иконности человека как высшего существа, сотворенного по образу и подобию Божию.

Рис. 3. «Богоматерь футбольная», 2012 г.

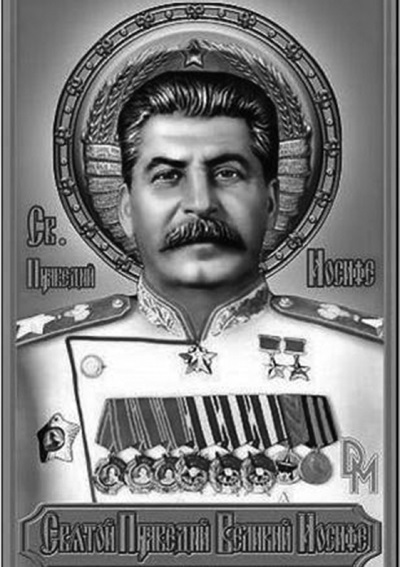

Рис. 4. «Икона» И. Сталина

Сегодня, может быть, более чем раньше, следует напоминать о том, что главной и лучшей иконой Божией является сам человек. Иконоведение призвано «показывать» икону: раскрывать содержание образа, учить видеть его истинный смысл и литургическое значение и, как следствие, воцерковлять само воззрение человека на образ. Надо признаться, что эти насущные вопросы иконоведения и церковной жизни как таковой остаются нерешенными, ждут исследований и определений.

Но мы видим, что даже в церковном обществе к иконопочитанию нередко примешиваются чуждые, противоположные ему формы и свойства, под видом «благочестия» уводящие человека от почитания Единого Истинного Бога. Об этих опасностях предупреждали ещё иконоборцы. Вот некоторые из них:

– с древности и до сих пор продолжается изображение Бога Отца;

– не изжито отношение к иконам как к языческим амулетам и «оберегам» (рис. 3);

– в последнее время появляются лжеиконные изображения персонажей, не являющихся святыми (например, царь Иван Грозный, Григорий Распутин, Иосиф Сталин и др.) и воздаётся им почти языческое поклонение (рис. 4);

– на пороге стоит компьютерная механистичность и всё большая обезличенность образов при массовом тиражировании икон (рис. 5).

Миру, вместо свободного принятия Слова Божия и образа Божия всё настойчивее навязывается по видимости разное, а по сути одинаковое безобразие. Вслед за обезличенной и так часто уродливой светской архитектурой постепенно внедряются типовые, стремящиеся к единообразию, проекты храмов, стандартные иконостасы, заполненные стандартными иконами;

– к специфике современного состояния иконоведения надлежит отнести неизжитые и вновь появляющиеся мифы об иконе и о том, как она создаётся, а также ущербное восприятие образа: или только с его эстетической, или лишь с историко-этнографической, или исключительно с мистической стороны.

Рис. 5. Сувенирные работы в церковных лавках Москвы

Описанная ситуация свидетельствуют, что не всё, определённое ранее богословием иконы, воспринято ныне общецерковным сознанием. Иное забыто создателями и исследователями икон отчасти сегодня, отчасти уже столетия назад; иное не рассматривалось в иконоведении, так как могло не существовать проблемы, волнующей нас сегодня.

Если церковному обществу не искать ответов хотя бы на самые жгучие вопросы жизни Церкви, или если эти усилия будут недостаточны, то приходит нецерковное их решение – вначале хаотичное и постороннее по отношению к опыту Церкви, затем оно вполне сознательно становится антицерковным решением (рис. 6). А на практике неминуемо появляются изуродованные формы церковного искусства, да и самой церковной жизни. Богословие всегда противостояло этому. И сегодня мы видим особенно острую нужду в развитии богословия образа – иконоведения. Церковь с помощью иконы и её слуги – иконоведения призывается вновь явить миру сознание, основанное на библейском, а точнее, новозаветном Откровении, напомнить, что именно мы чтим в образах, Кому и как поклоняемся, создавая эти образы и созерцая их.

Рис. 6. «Символизм» как его могут понимать современные иконописцы. Успенское подворье в пос. Сосновый Бор

В церковной истории мы видим, как икона связана со всею жизнью Церкви: как в иконописи воспринимаются достижения прошлого и настоящего, как она обогащается ими, как страдает от кризисных явлений церковной культуры. И сама икона влияет на церковную жизнь. Богословие иконы призвано постигать пути образа в жизни Церкви.

Видимо, при развитии иконоведения, которое ещё стоит у своих истоков, нам предстоят многие переосмысления и открытия…

Можно и, наверное, должно составить целый список не решенных на сегодняшний день проблем осмысления иконы, которые, хотим ли мы того или нет, влияют на практику иконописания и на методику обучения иконописи. Очевидно, следует хотя бы договориться о необходимости постановки такого «диагноза», хотя бы обозначить критерии того, что для нас важно. Сейчас же налицо неопределённость в слишком многих вопросах церковной художественной культуры, начиная с самых фундаментальных понятий.

Есть крайние мнения о состоянии нынешнего иконописания. Некоторые думают, что сегодня иконописание находится в кризисе, из которого нет и не может быть выхода. Как в общемировом культурном процессе, так и в отрицательных явлениях церковной культуры видятся признаки приблизившейся последней катастрофы, которую не следует пытаться остановить. Кто-то считает, что сейчас всего лишь один из периодов упадка для искусства иконы, которые уже бывали в истории, а нынешний упадок вполне предсказуем после стольких лет гонений на Церковь и забвения традиций иконописания не только в советское время, но и в синодальный период. Иные уверены, что, учитывая тяжесть и длительность этих гонений, происходящее сейчас есть чудесное и стремительное возрождение церковного искусства. Эта разноголосица мнений, доходящая подчас до агрессивного утверждения своих позиций, говорит о том, что потеряны самые существенные критерии качества в оценке культурных явлений. Из-за потери культуры полемики трудно бывает договориться даже в фундаментальных вопросах: что хорошо, а что плохо и почему. Согласимся хотя бы, что если не существует (а вернее, если мы не видим) единых общепризнанных критериев оценки, невозможно договориться ни по какому вопросу культурологии.

Поразмышляем об одном из критериев. Икона является святыней и предметом литургического обихода, а вместе с тем произведением искусства. Значит, никто не сможет отменить критерия силы или слабости этого художественного произведения. Степень силы произведения изобразительного искусства зависит всего от трех основных компонентов изобразительного языка – композиции, рисунка, живописи. Других компонентов просто нет в изобразительном искусстве, а без этих трех составляющих икона не существует. Напрашивается простой вывод о необходимости совершенствования всех этих трех компонентов. Ведь известно, что для выражения полноты содержания любого образа необходимо совершенствоваться в овладении формами, с помощью которых это содержание выражается. Не требующим обсуждения должна бы быть необходимость совершенствования в ремесле. Развитие мастерства ведь это ещё и духовная задача! Но в реальности эта азбучная истина не для всех очевидна.

Можно не рассматривать серьёзно позицию множества графоманов, называющих себя иконописцами и не считающих нужным, как бы то ни было учиться. К их услугам проекционные фонари и более совершенная компьютерная техника. Другие, считающие себя людьми церковными, видят в современной технике дьявольский соблазн и отвергают её в принципе, но учиться всё равно не хотят, потому что «знание надмевает» и «лучше Рублёва всё равно ничего не напишешь». Есть и множество других подмен благочестивых идей, или совсем примитивных, или поизощреннее, но всё равно неспособных привести ни к какому развитию, равно как и к смирению. Такие подмены, мифы, ложные идеи сегодня агрессивны, навязчивы, распространены и востребованы.

Нынче в моде идея о том, что для современной иконописи не нужно учиться у мастеров прошлого, изучать древние образцы, так как они «устарели», «несовременны». Во многом из-за этого к чертам нашего времени относятся: нежелание учиться, принятие большинством облегчённого пути, согласие на приблизительность и условность, неспособность отличить талант от посредственности, фальшь от истины и, как следствие, добровольное принятие подделок в качестве образцов. Увы, этой фарисейской закваски становится всё больше! Ценностями современной иконы стали такие пороки, как роскошь, гигантомания, переизбыток позолоты и драгоценных камней, «гламурно-китчевая» упаковка – эффекты, подавляющие второстепенными аксессуарами самое главное – выразительность иконного лика. Вот, что часто бывает востребовано заказчиком, хоть и не может насытить никого, как и всякий грех. Вот почему не в чести серьёзное, углубленное отношение к изучению рисунка, живописи, композиции. Если обучение и происходит, то, как правило, оно крайне поверхностно, приблизительно, условно, не органично, а механистично (изучаются отдельные иконные приёмы без их взаимосвязи). Большинство «учеников» останавливаются на полпути под предлогом нехватки времени.

Одно из распространенных с начала XX века пагубных мнений об иконе гласит, что икона – это всего лишь знак (подразумевается – условный знак), призванный обозначить то, что Священное Писание выражает словом. Это мнение возникло из отрицания натуралистичных изображений на религиозные темы, распространенных в католической Церкви, но к практике оно приводит вполне протестантской. Например, если следовать такой идее, то для иллюстрирования слов: «Ирече Бог: да будет свет» (Быт. 1:3), достаточно нарисовать окружность с лучами, то есть знак солнышка, как это делается, например, на бытовой технике. При таком мышлении подобного значка действительно вполне достаточно (рис. 7).

Рис. 7. Современное использование знаков визуальной коммуникации и символов

А можно, что явлено нам в опыте Церкви, средствами живописи создавать поистине светоносные иконы, то есть свет явить на них, а не обозначить (цв. вкл. рис. 8). Договорим до конца: икона – это не система эзотерических знаков, закрытых для непосвященных, и не иллюзорная фиксация исторического лица или события. Её язык взял из культуры античности(дохристианская Греция; Египет, Фаюм) стремление к реалистичному изображению всего благородного, просветленного в человеке[482]. Используя средства великих культур прошлого, язык иконы выработал собственную систему обобщений, необходимых для явления того, что совершает с человеком Христос – его обожения. Она нужна для явления на иконе иноприродности самого Богочеловека Христа, обладающего не только человеческой, но и божественной природой, для явления обоженных Им людей, природа которых тоже преображена. Эти средства – обобщения, символы, особая композиция, особые рисунок и колорит. Из них и создается иконописный язык. Например, в композиции исключается произвольное расположение фигур: они изображаются предстоящими перед Богом и человеком. В рисунке необходима определённость во взоре, жесте; часто для предания благородства образу используется утрирование пропорций; применяются элементы обратной перспективы. В тональном решении иконы недопустимы иллюзорные световые эффекты (восход, закат, вспышка); для выявления иноприродности света используются золотой или светоносный красочный фон, нимб и мандорла вокруг Христа и Божией Матери, символические лучи на иконе Преображения и многое, многое другое. Мы видим это во всей культуре Восточной христианской Церкви (цв. вкл. рис. 9.1, 9.2).

Наша верность церковному Преданию заключается в стремлении явить, а не обозначить образ. Воплотить это, конечно, нелегко. Во все века иконописание воспринималось в Церкви как духовное делание. Ему подчинен весь строй жизни художника, его мастерство и его личный духовный опыт. Только тогда изображение становится иконой, когда оно без натурализма, а по существу являет то, о чём заявляет, например, свет, явленный во Христе, в святых.

Давайте предложим людям, убежденным в приблизительности и условности иконного рисунка, сдвинуть хоть на миллиметр в любую сторону, например, движки или опись на фресках или иконах Феофана Грека! Ведь они и впрямь написаны так бегло, молниеносно, а эта беглость так часто воспринимается синонимом легковесности, безответственности. И каким станет образ? Вот теперь-то он и станет из гениального приблизительным, обыкновенным, посредственным. Произошло это из-за потери предельной точности рисунка. Этот эксперимент можно провести и с оттенками цветовых отношений, и с композицией великих произведений искусства. Несовершенства в любом из трёх компонентов изобразительного языка ведут к снижению, обесцениванию образа. И это, конечно, не призыв к бесконечному повторению имеющихся великих образцов, а призыв к тому, чтобы через копирование постигать те закономерности, по которым они созданы.

Закономерности эти есть. Их раскрытию и должно служить обучение ремеслу иконописца: иконному рисунку, иконному колориту, иконной композиции, то есть иконному языку.

Только частично можно научиться ему, осваивая рисунок, живопись, композицию в академической системе, идущей от Ренессанса, к чему мы все так привыкли. Культура Возрождения, бесспорно, выше современной, поэтому нам-то есть чему поучиться у её мастеров.

Но от культуры Православия, оставившей нам в наследие более высокие образы человека, предстоящего перед Богом, человека, соединённого с Богом, образы самого Богочеловека и Пречистой Матери, так называемое Возрождение всё-таки стоит в стороне и отстоит далеко. Вот почему главным образом нам надлежит всесторонне изучать культуру Восточно-христианской Церкви, её Предание.

Мы считаем себя наследниками православной культуры и как часто слышим от искусствоведов: «Это старо! Оставьте эти высокие памятники прошлого музейщикам, забудьте о них в своей работе, а сами пишите по-новому, от себя, не смея ничего перенимать у древних, ведь это воровство!». Автор и сам слышал примерно такие и даже более резкие и гневные слова, обращённые к современным иконописцам, сказанные известными искусствоведами, считающими себя людьми церковными. Было сказано и сильнее: «Сами каноны устарели и не нужны, они не дают современному иконописцу создать образ, адекватный нашей эпохе».

Что касается канонов, то автор приведённой фразы, конечно, путает в ней каноны и традиции, каноны и стили. Как выражение лица культуры каждого времени стили, вполне естественно, уходят в прошлое. Уходят, оставляя следующим поколениям простор для поиска новых форм, в которых надлежит выражать единую правду о мире Божием и о человеке, о его пути к Богу. Так было во времена всех подъёмов, взлётов, возрождений в истории искусства. Времена, приходящие после культурных «обвалов», как никогда, требуют усвоения уроков прошлого, усвоения традиций, в том числе иконописных, усвоения иконописного языка. Вспомним, что для Православия Предание ценно наравне с Писанием (цв. вкп. рис. 10, 11, 12).

Нельзя не видеть очевидное: весь контекст современного искусства при кажущейся разноголосице его авторов, в целом является иноприродным по отношению к традициям Церкви и её миссии. Но ведь это совсем не значит, что культуре Церкви следует подчиниться этому контексту, идти в ногу с ним. Как не любят современные художники идти в ногу с кем бы то ни было и как требуют от Церкви, чтобы она была с ними заодно! Но это будет нашим очередным поражением, ещё одним шагом к обмирщению. На самом деле мир жаждет от Церкви совсем иного – выхода из тупика, в том числе и культурного. Церковь предлагает этот выход в творческом следовании Преданию, а не в отвержении его. На все века нам заповедано апостолом Павлом: «Не сообразуйтесь веку сему» (Рим. 12:2). Здесь апостол говорит не только о нравственности. Используя корень слова «образ», он опосредованно отвечает на вопрос о современности иконы: образ церковный – это образ вечности, а если так, то человек каждого времени, размышляющий о вечности, взыскующий жизни в вечности, найдет в иконе питание для себя.

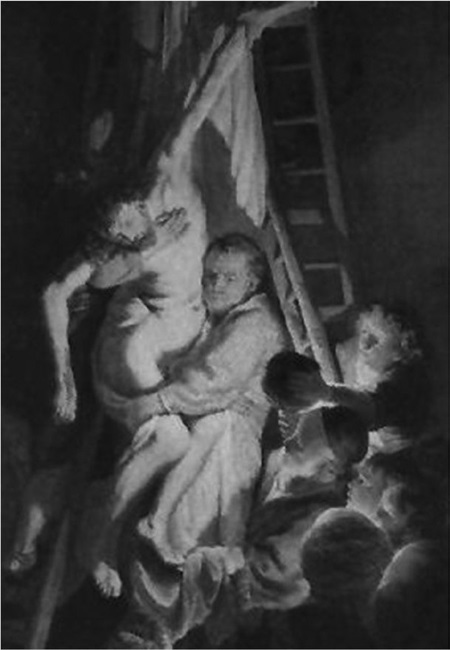

Искусство светское, отказавшись от церковных канонов, но желая остаться искусством христианским, если таково наполнение внутреннего мира его авторов, показывает нам мир и человека в разнообразнейших отношениях к Богу и к греху. Можно дерзновенно попытаться обобщить и выразить две основные идеи светского христианского искусства: мир и человек, стремящиеся к Богу и Его гармонии прекрасны; мир и человек, отходящие от Бога, живущие страстями, становятся всё более безобразны. Естественно, что последних, отрицательных, образов в светском искусстве гораздо больше, чем первых, положительных. Ведь они более сродни и страстному состоянию авторов, и окружающего их мира. Но искусство, талантливо и честно явившее эту правду о состоянии мира и человека, конечно, нужно и Церкви, и миру. Церковь благословляет такое искусство, но напоминает о неабсолютности, относительности его образов, чему и служит глубина их психологической многогранности. Важно помнить, что в образах светского искусства выявляется не природа человека как таковая, а лишь её состояние по отношению к праведности и ко греху, к правде и лжи, к красоте и безобразию (рис. 13.1, 13.2, 13.3).

Одним из важнейших понятий иконоведения являются понятия «красота», «гармония». Иногда говорят, что эти понятия относятся только к эстетике, и почему-то считают, что эстетическое совершенство необязательно в иконе. Последнее суждение тоже пытается оправдать неумение рисовать и писать, нежелание учиться профессиональному мастерству, как будто исполнение канонических норм стоит отдельно от художественных качеств произведения. Если вспомнить идею о ненужности канона и соединить её с не менее агрессивно навязываемой идеей о ненужности иконописцу мастерства, становится очевидным, что это соединение стало нападением на икону современных иконоборцев с двух самых существенных сторон, потеряв которые икона перестанет быть и святыней, и произведением искусства.

Ведь скрупулезно исполненные догматические, канонические, требования к образу без устремлённости к красоте дадут нам лишь схему – какой должна быть икона. Исполнив эти требования формально, мы ещё необязательно создадим икону, так как, где нет красоты, нет образа Божия. И здесь встает вопрос – какова же эта красота?

Рис. 13.1. Рембрандт ван Рейн. «Снятие со креста», фрагмент;

13.2. Иван Крамской. «Христос в пустыне», фрагмент;

13.3. Николай Ге. «Что есть истина?»

Вспомним, что в христианской эстетике понятие «красота» приравнивалось к понятию «бытие». По слову святителя Иоанна Златоуста, «красота там, где Дух Святый». В силу этого красивого и точного определения вселенского учителя, мы можем утверждать, что красота – категория не только эстетики, но и онтологии, она есть то, что роднит с образом Божиим, что выявляет его для нас. Вот почему всё, что создается в Церкви, призвано быть прекрасным, а не только теоретически выверенным.

Христиане, по крайней мере на Востоке, никогда не называли своё литургическое творчество «произведениями искусства». Не смеем мы называть так всё прекрасное, создаваемое в Церкви, потому что ни форма, ни содержание церковного образа никогда не вмещаются в эстетические категории, а восходят к понятию «церковная святыня». Но максимально воздействует на нас святыня тогда, когда образ Божий явлен в ней во всей возможной полноте, глубине и красоте. Только на практике показав, явив эту красоту Православия, иконы наши будут и каноничными, и гармоничными, а значит, будут наиболее выразительно воздействовать на человека через образ взыскующего Бога.

История Церкви в житиях своих святых (а именно их Церковь называет истинными иконописцами), воплотивших соединение человека с Богом, являет нам реальность канонов в нашей жизни, то есть закономерностей этой гармоничной жизни. Искусство Церкви, выработанное опытом святых, несёт на себе печать гармонии, печать канона при разных стилях и формах. Оно всегда призвано быть прекрасным, в этом его и задача, и само содержание (в отличие от относительных задач светского искусства) – явить истинно и абсолютно положительный образ – образ Человека, сущностно соединенного с Богом. Вот для чего нам постижение канона, следование ему и использование его как инструмента, позволяющего выявлять гармонию человека с Богом.

Для иконоведения, как и для всей культурологии, понятие «канон», несомненно, является одним из определяющих, ключевых. Поскольку существующие в истории Церкви и в истории культуры определения канона различны и не дают исчерпывающих ответов на вопросы о каноничности конкретных икон, можно говорить о проблеме канона и о проблеме его восприятия и воплощения в Церкви.

В буквальном смысле канон (греч. kovcov) – это инструмент для проведения прямых линий. В строительной практике каноном называли отвес. Символично здесь то, что это не произвольная прямая линия, а абсолютная вертикаль, соединяющая небо и землю. Вот для чего и на практике, и в системе символов применяется канон! Перевод этого греческого слова на церковнославянский звучит как «правйло». В языке XIX века это слово звучит уже как «правило». По словарю прот. Г. Дьяченко, «канон – правило, которое Церковь постановляет в отношении веры и нравственности или церковного благочиния для обязательного выполнения со стороны верующих христиан»[483].

Современное отношение к понятию «канон» представляется неопределённым. Известные словосочетания: «древнеегипетский канон», «древнегреческий канон», «средневековый канон», «каноны классицизма», «канон (модулор) Корбюзье», византийские и древнерусские каноны и т. д. – на самом деле представляют собой устойчивые, многовековые, традиционно принятые системы соразмерения, совершенствуясь в применении которых эти культуры и становились великими.

Мировые культуры чрезвычайно разнообразны, но Библия говорит о единстве мира, о единстве закономерностей, по которым сотворён и развивается мир. А значит, несмотря на многообразие культур, есть нечто, что объединяет их в единой гармонии мира. Можно изучать по отдельности человеческие обычаи, правила, стили, традиции, уставы, системы соразмерения, можно определять и формулировать их сущности и свойства. Но понятие «канон» в широком смысле не вмещается в такие формулировки, оно является наиболее всеобъемлющим, определяя объективные истины благо-устроения мира Божия. Во избежание подмены понятий мы предлагаем принять именно такой взгляд на канон, при котором это не человеческое измышление, а божественный строй, чин, ритм, порядок жизни, даруемый Духом Святым, проявляемый во всех творениях, в человечестве, в мировой культуре. Человеку предлагается выявлять его – жить в нём и творить в нём. К выявлению канона духовной жизни призвано богословие в целом, к выявлению иконописного канона – богословие образа, иконоведение.

Вот некоторые размышления о каноне, которые были сформулированы в основном совместно с культурологом Андреем Жолондзем.

• Укоренён, задан нам канон как задание в Откровении Божием, в Священном Писании (например: заповеди блаженства, естественный нравственный закон и многое другое), а проявляется канон прежде всего в Священном Предании.

• Для постижения канона необходимо постижение Писания и Предания во всё большей полноте и цельности, а не начётничество; сердечная молитва, а не вычитывание правил; при иконописании – цельное обучение на примерах святых икон, а не запоминание отдельных приёмов иконного пошиба.

• История Церкви даёт нам многочисленные примеры великих канонических образов – это жития святых и плоды их жизни. Следовательно, в Предании можно найти ответы и на вопросы о каноне, о его принципах, о верном и неверном отношении к канону.

• Одно из неверных отношений к канону, на котором соблазняются многие, законническое. Вот категоричное предупреждение Спасителя: «Берегитесь закваски фарисейской» (Мф. 16:6), это сказано именно о законничестве, искажающем Закон Божий, о формализме.

• Когда человек живёт и творит по канону, он в свободе Духа Святого, даруемой Отцом через Христа, в той свободе, которой не могли и не могут принять законники. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» (Гал. 5:22).

• Приводя свою жизнь и творчество к Богу через канон, вводя их в определённые ритмы, стесняя себя, мы при этом освобождаемся. Свободной и всё более полной, благодатной становятся и наша жизнь, и наше творчество. Вот что такое свобода внутри канона.

• Постигая канон, мы осваиваем систему отбора ценностей, приближающую нас к Богу.

• Канон не явлен нам до конца, не постигнут нами во всей полноте, не сформулирован всесторонне, но он живет в Церкви, выражается частным образом в плодах церковной культуры через её традиции и уставы, школы и стили.

• Никогда отдельные традиции и даже их сумма, знакомая нам сегодня, нетождественны канону. Завтра родятся новые каноничные традиции. Мы верим в это, всматриваясь в историю церковной культуры.

• Традиции бывают канонические, выражающие канон, неканонические – посторонние канону, и антиканонические – враждебные ему. Есть иконы традиционные, но неканонические, а потому и неистинные, несмотря на свою традиционность. Например, «Бог Саваоф», «Отечество», «Троица Новозаветная», «София, Премудрость Божия», различные аллегорически-дидактические изображения XVI–XVII вв. Древность подобных «традиционных» икон не делает их истинными. Не традиция освящает образ, а правда Божия, если она догматически точно выражена в образе. Тогда и новый, нетрадиционный образ становится каноничным.

• Канон выявляет такую объективную истину устроения мира Божия, которая воспринимается нами как гармония, красота. Каноничность и гармония – напрямую связанные понятия. Каноничность и гармония были явлены во всей полноте в мире Божьем изначально: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31). Человеку, потерявшему гармонию с Богом и миром при грехопадении, сначала был дан Богом Закон как фундамент каноничности, а затем Христос вернул Собою гармонию человека и Бога.

• Канон выражает объективные признаки красоты обоженного мира, и потому канон объективен. Это значит, что есть объективные законы красоты, к постижению которых призвано искусство.

• Путь к Богу через канон – путь ко всё более полной гармонии через воцерковленность, так как Церковь хранит каноны бережнее светской культуры.

• Отходя от восприятия канона как от постижения бесконечно разнообразных, но единых правды и красоты Божиих, явленных в мире Божием, всякое искусство падает. Падает и человек как личность, страдает, умирает его душа, когда отходит от путей прямых, Божиих – канонических. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мф. 3:3), – Предтеча, Господень учитель покаяния, исправления, выпрямления пути знал, что Дух дышит, где хочет, даже в грешниках, но призывал к прямым, закономерным, каноническим путям, через которые благодать Божия льётся беспрепятственно.

Всестороннее исследование понятия «канон» не завершено. Содержание, смысл канона будут выявляться постепенно лишь при совместном исследовании проблем человека (антропологии) и проблем Церкви (экклесиологии). Восхождение ко всё более глубокому осмыслению канона как такового и нахождение всё более точных его формулировок необходимо для верного понимания иконописного канона и для определения каноничности создаваемых произведений. Подводя итоги сказанному, сегодня мы, признавая потребность в уточнениях и конкретизации, можем лишь кратко обобщить наши положения: канон – совокупность закономерностей воздействия Божией благодати на человека, а через него – на христианскую культуру, на человечество, на всё творение, постепенно выявляемая Церковью при единении даров Духа Святого со свободной человеческой волей.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК