Религиозное и церковное искусство: различие в понимании художественного творчества

А. Д. МЫСЫК,

заведующий кафедрой иконописи Православного гуманитарного института «Со-действие»

Аннотация

В статье анализируются различия в понимании художественного творчества на примере развития иконописания в Православной Церкви и трансформации в Римско-католической Церкви иконописи в религиозное искусство. Утверждается, что священное изображение (икона, фреска и т. п.) по своему содержанию является предметом догматического богословия, а по своей функции – литургическим искусством. Отцы VII Вселенского собора основывают иконописание на христологическом учении Церкви. Это значит, что краеугольным камнем в иконописании является ипостасный образ Богочеловека Иисуса Христа, вслед за ним – ипостасные образы Богородицы, ангелов, святых. В иконе выражена православная антропология, которая понимается как осуществление человеком богоподобия – смысла и цели человеческого существования. Искажая ипостасный образ, обезличивая его, превращая в схему и абстракцию, изобразительное искусство выражает неправославное учение и способствует укоренению лжеучений.

Ключевые слова: Священное Предание, Церковное Предание, традиция, догмат иконописания, Каролиновы Книги; соборы: Франкфуртский, Парижский и Второй Ватиканский; иконоборчество, христоборчество, храм, интерьер.

В книгах Нового Завета можно найти много мест подобных словам апостола Павла к Фессалоникийцам (2 Фес. 2:15): «…стойте и держите предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим». И ещё: «Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» (Гал. 1:8). Что же содержится в этих преданиях и почему их так требует хранить апостол Павел?

День Пятидесятницы – день рождения Церкви. В день сошествия Святого Духа на апостолов, на Церковь Христову начинается домостроительство третьего Лица Пресвятой Троицы – Духа Святого. Перед распятием в прощальной беседе с учениками Господь говорит: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин. 14:16, 17). Отцами VII Вселенского собора Церковь именуется «Церковью Духа Святого, который в ней живёт»[484], где и пребывает во всей своей полноте. Именно по этой причине Церковь называется Святой Церковью.

Священное Предание – это жизнь Церкви в Духе Святом. Это действие Духа Святого в истории Церкви. А наша земная жизнь всегда состояла из традиций: семейных, национальных, религиозных. Можно сказать, что церковная история – это история традиций, то есть преданий: устных, письменных, иконографических и т. д. Если Священное Предание – это непрерывающееся действие Духа Святого в Церкви, в её истории, то, следовательно, в церковных традициях должна содержаться истина, потому что Дух Святой свидетельствует об истине. «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам… Когда же придёт Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне» (Ин. 14:26; 15:26).

Ещё в III веке священномученик Киприан Карфагенский писал: «Незаметно утвердившийся у некоторых обычай не должен служить препятствием к победе и утверждению истины. Ибо обычай без истины есть только старое заблуждение, да последуем истине, зная, что… истина всегда побеждает…»[485]. Из слов святого Киприана необходимо сделать два важных вывода. Первый мы уже сделали: церковная традиция должна содержать истину. И второй вывод: бывает так, что церковная традиция не содержит истину, и тогда она является заблуждением, от которого необходимо избавляться.

Итак, можно утверждать, что верность истинной традиции – это верность Преданию. В свете сказанного выше посмотрим на традиции в иконе и попробуем разобраться в том, как обстоят дела в современном иконописании.

Всё, о чём мы говорим, следует воспринимать применительно к иконе и иконописанию, хотя, несомненно, всё это имеет прямое отношение к любому церковному преданию.

Мы живём в уникальное время. Была прервана живая традиция иконописания. Несколько столетий синодального периода, при котором Церковь была обезглавлена, и десятилетия гонений при советской власти сделали своё дело – живая традиция в иконописании «из уст в уста» была прервана. Каждый верующий христианин понимает, что всё происходящее в нашей жизни происходит по воле Божьей, согласно с ней, либо по попущению Божьему. Здесь следует задать вопрос: почему и для чего Господь Бог попустил, чтобы случилось подобное? Возьму на себя смелость утверждать, что, вероятно, не было другого способа исцеления, кроме «хирургического» вмешательства. По всей видимости, невозможно было по-другому исправить сложившееся к тому времени положение. Что-то было утеряно, искажено, многое держалось за «обычаи без истины». Но если так плохо обстояло дело в Церкви к тому времени, то не потеряно ли что-то безвозвратно? Нет. По-моему, преподобный Силуан Афонский сказал: «если бы случилось так, что были бы утеряны все Евангелия в мире, то Церковь восстановила бы их Духом Святым», тем самым Духом, который живёт и действует в Церкви и которым жива Церковь. Мы, христиане, должны познавать учение Церкви, прислушиваться к дыханию Духа Святого, чтобы наше делание, наше служение было освящено Преданием и приводило к истине, а не порождало местечковые случайные «традиции», подпитывая самомнением тщеславие делающих.

Отсутствие «живой традиции» даёт нам возможность в какой-то степени беспристрастно посмотреть на икону: проследить её развитие, изучить содержание, изобразительный язык, направления, стили, национальные особенности в иконописании, попытаться понять, что такое икона и каково её служение в Церкви. Всё это нужно для того, чтобы понять, какой икона может быть в принципе и какой она должна быть сегодня. На сегодняшний день у нас есть технические возможности увидеть всё наследие христианской Церкви в мире за весь период её существования. Можно сказать, ввиду отсутствия живой традиции в иконописании мы равноудалены от иконописных традиций всех времён.

Но уникальность такой ситуации накладывает одновременно и огромную ответственность на современных иконописцев, потому что от их выбора, от их понимания иконы и воспитанности художественного вкуса во многом зависит будущее православного образа. Ведь в наше стремительное время достаточно и нескольких десятилетий, для того чтобы странный обычай, какая-то особенность иконописной практики или художественный язык превратились в «традицию». И тогда правильное, или православное, понимание образа в Церкви станет трудным делом.

В иконописании существует только две традиции – истинная и ложная. Чем бы ни оправдывалась ложь, она всегда противоположна истине. И это противостояние истине объединяет все ложные и полуложные традиции. Чтобы разобраться в том, какая традиция истинная, обратимся к единственно верному источнику – Преданию Церкви.

Иконописцы, иконоведы и все те, кто пишет об иконе, обязаны в первую очередь внимательно изучить Деяния VII Вселенского собора и правила Вселенских соборов, касающиеся иконописания, – письменно зафиксированное Предание. Оно должно стать фундаментальной базой каждого иконописца и искусствоведа. Скажу по-другому: каждый христианин должен учиться всю жизнь, впитывая в себя, как губка, Предание Церкви. Если в процессе обучения обнаруживается пробел в знаниях или вообще неправославная позиция (и такое бывает), то честный христианин с лёгкостью и радостью откажется от заблуждения. Для тех, кто не является христианами, Церковь не указ и Предание – это всего лишь некая информация, с которой можно обходиться, как заблагорассудится. Многие из тех, кто пишет сегодня об иконе, даже не скрывают, что они не верят во Христа. И это серьёзная болезнь нашего времени, когда внешние по отношению к Церкви люди, говорят и пишут о церковном. Или когда Церковь в лице отдельных её представителей опирается в церковных делах на их мнение. Эта болезнь называется обмирщением.

Как уже было сказано, существуют только две традиции в иконописании: православная, утверждённая VII Вселенским собором и увенчанная догматом об иконопочитании, и неправославная, то есть ложная. Своё обоснование ложная традиция получила на Западе во времена Карла Великого, выступавшего против постановлений VII Вселенского собора. Именно по этой причине я позволяю себе называть её ложной. Там же, на Западе, она благополучно просуществовала более тысячи лет и была подтверждена, хотя и не в полной мере, решением II Ватиканского собора. Напомню, что II Ватиканский собор (1962–1965 гг.) в Римско-католической Церкви является XXI Вселенским собором. Это значит, что ложная традиция в иконописании, противопоставляющая себя православному учению об иконе, в римо-католичестве закреплена вероучительно. Особо красноречиво об этом свидетельствует вся история изобразительного искусства на Западе, начиная с эпохи Возрождения и до наших дней.

Теперь сравним православную и западную традиции в иконописании.

Православная Церковь сформировала своё понимание иконы и иконопочитания на VII Вселенском соборе, отцы которого заповедали почитать икону наравне с Крестом и Евангелием, так как икона, согласно евангельской проповеди, служит свидетельством истинного Боговоплощения и, следовательно, является носителем догматического учения Церкви[486].

Как и слово, «иконопись – это способ выражения Священного Предания, способ, при помощи которого нам передаётся Божественное Откровение»[487].

Первой реакцией Запада на постановления VII Вселенского собора стали так называемые Каролиновы Книги (лат. Libri Carolini), в которых впервые были изложены взгляды западных богословов на икону и иконопочитание. «По мнению автора Каролинговых Книг, иконы служат украшением церквей и пособием для простого народа при изучении религиозных истин. Почитание их, которое выражается в форме поклонения, лобызания и воскурения пред ними фимиама, не только не полезно, но и решительно для христиан вредно, так как напоминает язычество и прямым путём ведёт к суевериям»[488].

Необходимо отметить, что Западная Церковь формально признаёт VII Вселенский собор, но по сей день остаётся на позициях, изложенных в Каролиновых Книгах и решениях Франкфуртского (794 г.) и Парижского (825 г.) соборов. Правда, II Ватиканский собор в принципе допускает возможность «предлагать в церквах почитанию верующих священные изображения»[489], но, не признавая в иконе догматического содержания, не допускает почитания иконы наравне с Крестом и Евангелием. И здесь мы видим ключевое отличие западного взгляда на икону от позиции Православной Церкви.

Итак, Восточная Церковь установила иконопочитание – Западная, по сути, не признаёт иконопочитания. Для православных икона является языком Церкви, выражением Божественного Откровения. Римско-католическая Церковь рассматривает икону лишь как «украшение храмов», а также как «напоминание былых деяний». В Православной Церкви икона является носительницей вероучительного содержания и необходимой составной частью богослужения. Католики не признают за иконой никакого догматического или литургического значения.

На чём основано такое разное понимание образа?

Не претендуя на полноту освещения данного вопроса, изложу своё видение. Автор Каролиновых Книг неоднократно указывает на то, что икона – творение рук человеческих и полностью зависит от художника. «Иконы… воздвигаются всяким, кто окажется опытным в приготовлении красок и искусстве живописи»[490]. Ое беспокоится о возможных злоупотреблениях со стороны художников, то есть художник может нарисовать одно, а выдать это за другое (например, языческое божество за святого)[491]. И ещё: «…живописцы часто пишут то, что не существует, не существовало и не может существовать. Этого мало – они изображают иногда то, что даже неучёные и простые люди называют falsissima (ложь, обман, выдумка. – прим, автора). Неужели это не противоречит Писанию? Автор приводит множество примеров уродливой и причудливой живописи, всюду ставя вопрос, не противоречит ли это Писанию? (Ill, 23). Отсюда никаким образом и живопись нельзя назвать занятием благочестивым, как это делают отцы никейского собора, говоря: “всякая вещь и всякое искусство может быть благочестиво и неблагочестиво, смотря по тому какое из неё делается употребление”»[492].

Из приведённых цитат (примеров) видно, что автор Каролиновых Книг воспринимает художника как абсолютно автономную единицу, творчество которого основано на собственном понимании, собственном видении и собственном желании. Что художник хочет, то и рисует.

Мы не рассматриваем варианты возможных злоупотреблений со стороны художника. Они могут встречаться везде. В нашем обзоре будем основываться на позиции, что художник честен в своём творчестве. В таком случае художество, о котором идёт речь в Каролиновых Книгах, называется религиозным искусством.

Что такое религиозное искусство, можно сформулировать следующим образом: это честное, искреннее, благочестивое творчество верующего человека на религиозную тематику. Оно основано на индивидуальном видении и индивидуальном понимании того, что и как изображается. В подтверждение своих слов, а также того, что Римско-католическая Церковь и в наши дни именно так понимает деятельность художников, приведу цитату из обращения папы Павла VI к американским художникам: «Вы, художники, можете читать Божественное благовестив и истолковывать его людям» (газета L’Aurore, Paris, 27 juillet, 1976 г.)[493]. Иными словами: как понимаете, так и проповедуйте. Полная свобода.

Об изобразительном искусстве вообще и религиозном в частности идёт речь в VII главе Второго Ватиканского собора, именуемой «О священном искусстве и о богослужебных принадлежностях». Священное искусство, в понимании Второго Ватиканского собора, – это вершина религиозного искусства[494]. То есть оно берёт своё начало из религиозного искусства, в котором индивидуальное ви?дение и понимание стоит во главе угла.

Православная Церковь в своей литургической жизни не знает религиозного искусства. Она знает церковное искусство, которому принадлежит икона – литургический образ Церкви. Иконописание – это искусство соборное, а не индивидуальное. Что значит соборное? Оно выражает в первую очередь соборное учение Церкви, а не личные представления художника; содержит в себе опыт всей Церкви, а не только частные наработки художника.

В Римско-католической Церкви изобразительное искусство является, по сути, светским искусством на религиозную тематику.

В Православной же Церкви изобразительное искусство состоит на служении у богословия, то есть изобразительное искусство имеет прикладное значение. Не искусство ради искусства, не искусство ради самовыражения, а искусство ради торжества богословия.

В католичестве художник – это наёмник. В православии иконописец – это служитель. Служить Церкви – значит выражать не свою позицию, а позицию Церкви; не своё мнение, а мнение Церкви.

Свободный художник проповедует Евангелие от своего понимания, а иконописец – от имени Церкви. Приятно осознавать, что даже в XIX веке при полном засилье академической живописи в Православной Церкви были такие святители, как Игнатий Брянчанинов, который понимал роль иконописца в духе VII Вселенского собора: «иконописец должен твёрдо знать догматы Православной Церкви и вести жизнь глубоко благочестивую, потому что назначение иконы – наставлять народ изображениями. Посему иконы должны сообщать понятия истинные, чувствования благоговейные, точно благочестивые. В противном случае икона будет действовать так, как бы действовал с кафедры проповедник, заражённый лжеучением или с одними познаниями литературными без познаний богословских»[495]. Если с точки зрения Римско-католической Церкви, для того чтобы писать иконы в принципе достаточно только владеть искусством живописи, то, в понимании Православной Церкви, этого совершенно недостаточно. Иконописец должен быть воцерковлённым христианином, богословом и художником. Здесь все три составляющие обязательны.

В связи с вышеизложенным хочу подчеркнуть, что являюсь сторонником разделения понятий художник и иконописец, особенно в наше время.

На Западе сформировался свой взгляд на изобразительное искусство и его роль в Церкви. Эта позиция достаточно внятно изложена в материалах Второго Ватиканского собора и подтверждается более чем тысячелетней практикой, со времён VII Вселенского собора и до наших дней. Не обращать на это внимание мы не имеем права. Почему?

В Римско-католической Церкви иконы уже давно нет. И это не секрет. Она исчезла вместе с закатом романского искусства. За последние несколько столетий большое количество произведений западной религиозной живописи были привезены к нам. Многие прижились и стали образцами для подражания, подменяя собой икону или становясь на одну ступень с ней. Несомненно, некоторые «оправославились». Подмена церковного искусства религиозным – это своего рода иконоборчество. Это попирание образа в первую очередь теми, кто его создаёт – иконописцами и, наверное, искусствоведами как идейными вдохновителями, а в отдельных случаях можно сказать – как идейными подстрекателями, разумеется, по причине забвения или непонимания. Поскольку религиозное искусство стоит на позициях светского искусства, оно очень разное в своих языковых и стилистических проявлениях – от авангарда до подражания языку и стилям иконы в большей или меньшей степени. И это является ещё одной проблемой, потому что своим внешним сходством с иконой религиозное искусство вводит в заблуждение неподготовленных зрителей.

В вопросе иконопочитания католики последовательны в своих действиях. У них нет иконы, но они и не воздают почитание образу так, как это предписывает VII Вселенский собор. Как можно почитать фантазии художников? Православная Церковь стоит на позициях VII Вселенского собора и иконопочитания, поэтому должна быть очень разборчива и требовательна к тому, какой должна быть икона. В противном случае мы рискуем впасть в противоположную католикам крайность, то есть почитать всё, что станет выдаваться за икону. И примеров этому сегодня достаточно.

В подтверждение вышеизложенного приведу наглядные примеры. Особенно хочу обратить внимание на западное изобразительное искусство Новейшего времени (после II Ватиканского собора и до наших дней). В небольшом обзоре невозможно показать и прокомментировать все направления современного религиозного изобразительного искусства Римско-католической Церкви, так как эта тема необъятна, как и само современное искусство. Но продемонстрировать крайние проявления, которые по сути своей являются разрушительными для иконы и иконопочитания, необходимо, потому что это одна из форм современного иконоборчества.

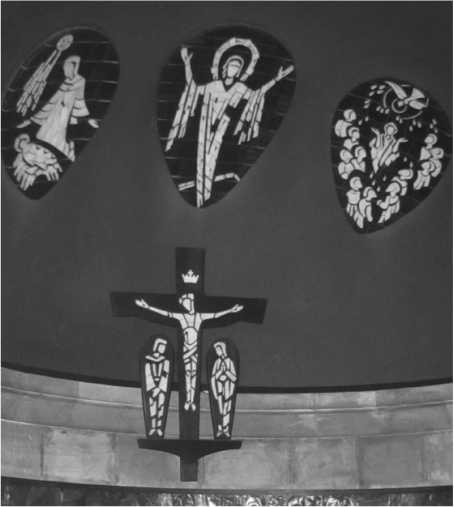

Рис. 1. Распятие. Церковь Пресвятой Троицы в г. Фатима, Португалия, 2004–2007 гг. Автор проекта: Александр Томбазис.

Например, большой крест в Фатиме (Португалия) (рис. 1). Назвать его распятием невозможно, хотя предполагается, по всей видимости, что это именно распятие. На распятии изображается распятый Христос, а здесь вместо образа Христа ломаные формы, которые должны, вероятно, ассоциироваться с фигурой Христа. Конкретный образ подменяется некой ассоциацией. И этот язык современного безобразного изобразительного искусства принимается Римско-католической Церковью.

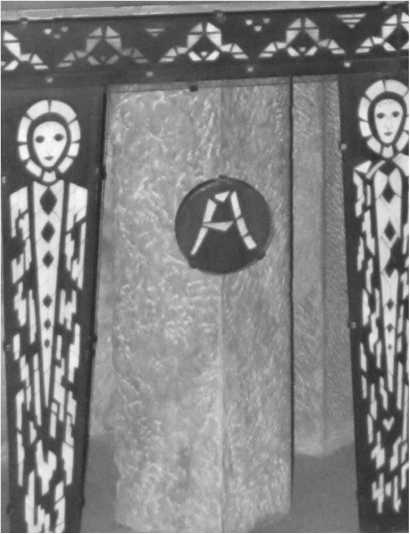

Ещё один пример обезличивания и обезображивания. Капелла католического храма Успения Пресвятой Богородицы на Святой земле в монастыре Успения Богоматери (монастырь Дормицион) – немецком католическом аббатстве ордена бенедектинцев в Иерусалиме на вершине горы Сион (цв. вкл. рис. 2). Здесь абстрактные пятна и общие силуэты должны, вероятно, ассоциироваться с конкретными личностями.

Рис. 3. Оформление свода капеллы храма Успения Пресвятой Богородицы в Иерусалиме. Фрагмент.

К примеру, если силуэт на кресте, значит, это Христос, если рядом с крестом, значит, Богородица или Иоанн Богослов, и т. д. (рис. 3). Это можно назвать ассоциативным искусством или искусством ассоциаций. Что же касается изображений на Престоле (рис. 4), то они ассоциируются, скорее, с гуманоидами, но не с ангелами и святыми.

Рис. 4. Оформление основания престола капеллы храма Успения Пресвятой Богородицы в Иерусалиме. Фрагмент.

Подобные обезличенные образы можно увидеть во многих католических храмах. В Назарете в базилике Благовещения Пресвятой Богородицы (дом Иосифа и Марии) имеются и такие композиции (цв. вкл. рис. 5). Наверное, силуэт с большим нимбом обозначает Богородицу.

Характерной чертой религиозного искусства в католичестве является «всеядность». Римско-католическая Церковь «…принимала художественные формы различных эпох, производя на протяжении веков сокровища искусства, которые надлежит хранить со всяческой заботой (здесь напомню, что Церковь установила иконопочитание, а не искусствопочитание. – А. М.). Современное искусство, а также искусство всех народов и стран должно обладать в Церкви свободой выражения, если оно с должным благоговением и должной честью служит священным храмам и священным обрядам…»[496]. Так постулирует своё отношение к современному искусству II Ватиканский собор. Что значит «с должным благоговением и должной честью служить священным храмам и священным обрядам», сформулировать сложно. Несмотря на это индульгенция современному искусству уже выдана: «современное искусство… должно обладать в Церкви свободой выражения…». Приведённые здесь примеры современного искусства, по мнению Римско-католической Церкви, полностью соответствуют предъявленным требованиям.

Теперь хочу обратить внимание некоторых искусствоведов, пишущих о современной иконе и её развитии, на то, что они твёрдо стоят на позиции Римско-католической Церкви и II Ватиканского собора. То, что они пишут об иконе, не имеет к Православию никакого отношения. Но это ещё полбеды. Хуже, когда церковные издания или издания, считающие себя таковыми, печатают эти тексты с соответствующими иллюстрациями, подавая как самую что ни на есть православную позицию.

Накопленные сокровища искусства всех времён часто встречаются в древних католических храмах, где наряду с традиционной для Запада живописью представлено и современное искусство. Например, в одном из храмов в Вене представлена живопись, начиная с эпохи Возрождения и до наших дней (рис. 6, 7).

Что изображено на рис. 8 (см. цв. вкл.), можно только предполагать. Но обратите внимание: перед этим изображением зажигаются свечи и, вероятно, возносятся молитвы (цв. вкл. рис. 9).

Рис. 6. Интерьер Церкви иезуитов, г. Вена, Австрия, 1623–1627 (перестроена в 1703–1705 гг. архитектором Андреа Поццо). Фрагмент. Фото автора, 2007 г.

Рис. 7. Интерьер Церкви иезуитов, г. Вена, Австория. Фрагмент. Фото автора, 2007 г.

Рис. 11. Церковь Saint-Georges-des-Gardes (1880-е гг.), г. Анжу, Франция

Рис. 12. Церковь Saint-Georges-des-Gardes во время «перестройки» в 2006 г.

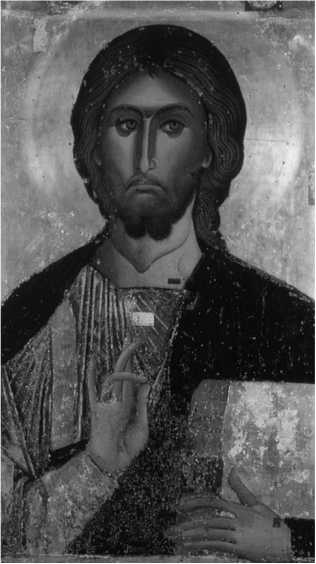

Не нужно забывать, что краеугольным камнем в иконописании является ипостасный образ Христа. Вслед за ним – образы Богородицы, ангелов, святых. Святости абстрактной, безотносительной не бывает. Свят только Бог. Он и является источником святости. Способность освящаться – стяжать святость – имеет только личность (ипостась), то есть существо, созданное по образу Божьему, разумное и свободное. В своей святости человек уподобляется Богу, но никогда не растворяется в Нём, оставаясь свободной личностью, самим собой. Внешний облик человека, черты лица и характерные особенности, свойственные только ему, являются внешним, видимым образом личности. Поэтому не только подобие, но по возможности и портретное сходство (узнаваемость) в иконе должны присутствовать. А абстрактных, схематичных, обезличенных образов Христа, Богородицы, святых нет и быть не может.

Отцы VII Вселенского собора основывают иконописание на христологическом учении Церкви. Из чего следует, что изображать Бога можно только в том образе, в котором он воплотился, – в образе Иисуса Христа. «…Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога» (1 Ин. 4:2). «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге» (1 Ин. 4:15). Христос, наше спасение, наше упование, наше чаяние, наше исповедание. Поэтому в православных храмах в куполе изображается образ Христа. А какое исповедание веры у людей, изображающих в куполе храма то, что мы видим на рис. 10.1 (см. цв. вкп.). Оно может звучать так: «верю, что нечто где-то есть». Думаю, что такое изображение устроило бы верующих всех религий без исключения и, возможно, даже атеистов. Но, к сожалению, это католический храм Нагорной Проповеди на горе Блаженств. В древности западные христиане изображали в куполе Спасителя и Его учеников (цв. вкл. рис. 10.2).

На рис. 11 изображен величественный костёл во Франции, который, как и многие другие на Западе, постигла печальная участь.

Он был разрушен (рис. 12), и на его месте построен новый, больше похожий на автобусную остановку, чем на храм Божий (рис. 13).

Если посмотреть на интерьер нового «собора» (рис. 14), то налицо полная аналогия с интерьерами храмов иконоборческого периода. Как сказал Господь, «по плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). Таковы современные тенденции в искусстве западного христианства, в котором сначала искажается, а потом и полностью стирается всё, что напоминает о христианстве, отрицая в конечном итоге и сам образ Христа.

Рис. 13. Церковь Saint-Georges-des-Gardes после «перестройки». Фото 2009 г.

Рис. 14. Интерьер церкви Saint-Georges-des-Gardes. Фото 2009 г.

Рис. 15. Христос Вседержитель. XII в.

Во времена иконоборчества Восточная Церковь исповедала Христа как Бога, пришедшего во плоти, и кровью мучеников и страданиями исповедников отстояла право свидетельствовать об этом посредством иконы. Западная Церковь не поняла и не приняла догмат иконопочитания в VIII–IX вв. и сейчас для римо-католиков икона – это не свидетельство Боговоплощения, а просто религиозное изобразительное искусство, которое в своих крайних формах является в чистом виде иконоборчеством, переходящим в христоборчество.

Уповаю на Бога и выражаю надежду, что Православная Церковь не будет следовать католикам в их стремлении стяжать «сокровища искусства», не испытывая их истинность, но своим догматически выверенным церковным искусством будет всегда исповедовать Иисуса Христа – Сына Божьего, пришедшего во плоти (рис. 15).

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК