Специфика создания (обоснования) современной теории в физике и космологии

А. Н. ПАВЛЕНКО,

руководитель научно-исследовательской группы «Онтология», Института философии РАН, доктор философских наук, профессор

Аннотация

В статье анализируется современное взаимоотношение теории и опыта. Показано, что в современном физико-космологическом знании теория перестаёт быть простым обобщением опыта. Это затребует переосмысления такого понятия, как «существование объектов». Стратегия позитивизма, которая предполагала жёсткую зависимость между физическими наблюдаемостью (О) и существованием (Е) – ?x (O (x) ? E (x)) – перестала отвечать требованиям современного познания. Происходит ослабление эквиваленции до конъюнкции ?x (¬O (x) & E (x)). Показана автономность аналитической истины в отношении к истине эмпирической на примере физических и логических теорий.

Ключевые слова: наблюдаемость, существование, принцип наблюдаемости, объект, физика, космология.

В настоящей статье будет предложен анализ научного физико-космологического и логического знания с методологической точки зрения[531]. Начнём с формулирования проблемы. Для этого обратимся к истории возникновения теорий в космологии и физике. Эта история нам говорит, что теории классической физики и космологии создавались для объяснения и описания уже наблюдавшихся объектов. Зафиксируем эту важную деталь. Приведу в качестве репрезентативного примера творчество Н. Коперника. Н. Коперник, если вы откроете его работу «Об обращениях небесных сфер», обсуждает движения небесных тел, которые наблюдались непосредственно – мы знаем, что в его время ещё не было телескопа, – невооружённым глазом. Конечно, в его время какие-то астрономические приспособления использовались – угломеры, секстанты и так далее, – но тем не менее никаких приборов, дающих хорошее разрешение в наблюдении космических объектов тогда, в первой половине XVI столетия, ещё не существовало. То же самое можно сказать и по отношению к эпохе Галилея.

Кстати, здесь будет уместно привести замечательный пример, который я довольно часто предлагаю вниманию студентов. 2015 год – это год столетия со времени создания общей теории относительности. И действительно, такой фантастический всплеск деятельности А. Эйнштейна заканчивается именно в 1915 году. Я подчеркиваю: именно фантастический и очень яркий. Почему? Потому что в течение почти 20 лет, последовавших за этим годом, а может быть, и чуть больше, он занимался созданием геометродинамики, то есть такой теории, которая могла бы объединить геометрию с электромагнетизмом. Почему он занялся этим? Потому что в общей теории относительности очень удачно удалось соединить геометрию с гравитацией. Возник естественный интеллектуальный порыв: если мы получили результат в геометризации гравитации, то давайте попробуем получить аналогичный результат и в отношении другой силовой области природы – в области электромагнетизма! И что? Как вспомнит позднее молодой сотрудник А. Эйнштейна Д. А. Уиллер в работе «Гравитация», «ушли в никуда» [6]. Вы представляете, человек в течение 20 лет занимался направлением, в котором вообще не были получены сколько-нибудь серьёзные результаты. Несколько утрируя, можно сказать, что А. Эйнштейн и его ученики занимались «тупиковым направлением»[532].

Поэтому когда мы говорим об истории науки или о научной философии, то мы вынуждены признать, что этот путь отнюдь не усеян только лепестками роз, там были и чудовищные неудачи. Почему я вспомнил об этом? Потому что Г. Галилей тоже столкнулся в своей научной жизни с аналогичным затруднением. Все знают, зайдя в библиотеку, о том, что на книжной полке стоит его работа «Диалог о двух главнейших системах мира». Но мало кто знает[533], что это название работы – то самое, которое ему было фактически навязано инквизицией. Г. Галилей же свою книгу хотел назвать по-другому: «О приливах и отливах как решающем аргументе в защиту учения Н. Коперника». На что, между прочим, молодой его современник – Иоганн Кеплер – указывал: «приливы и отливы» не являются следствием вращения Земли, а являются следствием воздействия Луны на Землю. Но Г. Галилей до конца жизни был убеждён в том, что прав именно он. Этим я хочу специально подчеркнуть, что даже выдающийся (гениальный) учёный, имея фантастические результаты в одной области, вполне может заблуждаться в каком-то другом вопросе или какой-то другой области, сопряжённой или не сопряжённой с первой.

Итак, несмотря на все эти историко-научные перипетии, хочу ещё раз подчеркнуть, что Г. Галилей по-прежнему создавал механику, развивал теорию устройства Вселенной, объяснял природу небесных тел, опираясь на уже наблюдавшиеся им явления и факты, так же как это делал до него Н. Коперник.

Продолжу: Исаак Ньютон сформулировал квадратичный закон всемирного тяготения, известный всем ещё со школьной скамьи, для объяснения движения планет по эпилептическим орбитам Кеплера, которое (движение) уже наблюдалось, то есть наблюдалось ещё до всякой формулировки закона. Имеются в виду и планеты, и их орбиты, прочерченные на небесной сфере (звёздной карте).

В то же время современные фундаментальные теории физики и космологии в абсолютном большинстве создаются для объяснения и описания ещё не наблюдавшихся объектов. Теория Д. Максвелла, релятивистская и квантовая физика, теория поля (квантовая теория поля), эволюционная и инфляционная космология – это теории, предсказанные объекты которых никто и никогда, до возникновения самих этих теорий, не наблюдал.

В чём принципиальное отличие теорий предыдущего и современного типа? С моей точки зрения, в том, что в современной науке меняется взаимоотношение между такими базовыми понятиями, как «теория» и «опыт». Вроде бы все знают, что такое «теория», все знают, что такое «опыт», во всяком случае, интуитивно понимают. Однако сама программа научной рациональности, истоки которой восходят к работам Фрэнсиса Бэкона, начиналась с тезиса о том, что в основе научного знания лежит опыт.

Но теперь я хотел бы уточнить понятие «опыт» и задать вопрос: на что опирается опыт? Понятно, что опыт опирается на наблюдения.

Не буду сейчас вдаваться в методологические особенности процедуры наблюдения[534], лишь кратко замечу, что научное эмпирическое познание включает в себя три основных способа: наблюдение, измерение, эксперимент. Это просто маленькая подсказка для людей, которые профессионально и специально этим не занимаются. Начнём с наблюдения.

Итак, что даёт наблюдение? Наблюдение даёт степень интенсивности проявления какого-то качества. Например, с помощью наблюдения мы можем классифицировать, допустим, биологические особенности каких-то животных по цвету, размеру, окрасу и так далее. А что же даёт измерение и чем оно отличается от простого наблюдения объекта? Измерение, в отличие от простого наблюдения, даёт количественное выражение степени интенсивности проявления какого-то качества. Соответственно, здесь, в случае измерения, уже начинают использоваться количественные методы анализа результатов наблюдения. Эксперимент – это более сложная процедура, которая, естественно, тоже включает и наблюдение, и измерение.

Наблюдение, как опытная процедура, закрепляет свой статус в принципе наблюдаемости, который обсуждался ещё Г. Галилеем [1, с. 239]. И здесь сразу возникают уточняющие вопросы:

1. Что следует понимать под наблюдением?

2. Как понимать принцип наблюдаемости?

3. Кто (или что) является наблюдателем?

Что следует понимать под наблюдением физических объектов? Для того чтобы дать корректный ответ на этот вопрос[535], надо хотя бы ввести какое-то определение понятия «физические объекты» и дать некоторую их классификацию.

Итак, под физическими объектами будем понимать такие объекты, которые наблюдаются непосредственно (небесные тела, вещество в агрегатном состоянии и т. д.) и опосредованно.

Те физические объекты, которые наблюдаются опосредованно, тоже делятся на две группы: 1) те, которые регистрируются приборами (поля, их переносчики и т. д.), и 2) те, которые не могут регистрироваться приборами, но существование которых обосновывается наблюдением уже зарегистрированных объектов. Например, вещество в начальном состоянии Вселенной с плотностью 1094 г/см3, фотонный газ в первоначальной Вселенной или стенки домена в инфляционной теории. То есть такие объекты, которые не могут быть наблюдаемы по разным причинам.

Назовём объекты, наблюдаемые непосредственно, объектами первого рода, а объекты, наблюдаемые опосредованно, объектами второго рода.

Как понимать «принцип наблюдаемости»? Содержательная часть принципа наблюдаемости проста: всё истинное (непротиворечивое), наблюдаемое умом, должно быть наблюдаемо чувственно. Это скорее философское определение. А как должно выглядеть это определение в рамках научного объяснения? Предлагаю следующее определение: все теоретические положения естественных наук – в нашем случае имеется в виду корпус физико-космологического знания – признаются истинными тогда, когда они эмпирически обоснованы. Думаю, никто не будет с этим спорить. Однако и такое определение может получить несколько трактовок.

Рассмотрим одну из них.

Например, с точки зрения стратегии позитивизма это жёсткая зависимость между наблюдаемостью и физически существованием. Выразим такую зависимость так:

?x (O (x) ? E (x)),

где E – предикат «существования» (условимся считать его в нашем случае равнозначным «физическому существованию»), О – предикат «быть наблюдаемым» (условимся считать его в нашем случае равнозначным «быть физически наблюдаемым»), ? – символ эквиваленции, ? – квантор общности, х – переменная, которая пробегает по всему универсуму физико-космологических объектов U.

Согласно такому определению мы обычно говорим, что всякий «х», если он физически наблюдаем, существует. Поскольку же у нас в формальном выражении присутствует эквиваленция, то мы говорим строже: если, и только если, «х» наблюдаем, он существует». По-видимому, это совершенно очевидное требование, и любой физик с этим может согласится, тем более экспериментатор. Но допустим, что в данный момент мы не наблюдаем какой-либо объект. Что тогда следует из этого выражения? Позитивисты как раз и настаивали на том, что в определении принципа наблюдаемости должен присутствовать квантор общности (?). А что означает квантор общности (?)? Он означает, что все объекты в данной области, без какого-либо исключения, существуют тогда и только тогда, когда они наблюдаемы. Что же следует из отрицания этого выражения? Из отрицания следует, что если объект не наблюдаем, то он тривиально не существует:

?x (O (x) ? E (x)), ?O (x) ? ?E (x),

где символ «?» является знаком отрицания того выражения, которое за ним следует.

Напомню, что в начале статьи мы обсуждали тему физических объектов второго рода, которые в принципе не наблюдаемы. Однако вопреки очевидным аргументам позитивисты настаивали именно на таком жёстком требовании. Почему? Потому что такое определение принципа наблюдаемости в определённой степени отвечало требованиям того естествознания, которое как раз и опиралось на представление о том, что теория обобщает опыт. Ведь понятно, что если ничего не наблюдается, то это «ничего» по определению не может стать и основой теоретического обобщения. Причина проста: нечего обобщать! В определённом смысле это была граница физики. Как сказал Павел Флоренский, «физика к этому времени изучила всю поверхность “кожи вещного мира”».

И, наконец, последний вопрос: кто является наблюдателем? На протяжении длительного периода, приблизительно с XVI века до настоящего времени, с моей точки зрения, нас методично пытались приучить к тому, что реальным существованием обладает только то, что в конечном счёте чувственно наблюдаемо, в научной терминологии – опытно (эмпирически). Это программа, которая была запущена в Англии приблизительно в XVI столетии, называется эмпиризм. Я думаю, что она применима и к религии, и к искусству, и к философии, и вообще к чему угодно. Вывод, который отсюда напрашивается: не наблюдаемое чувственно не обладает реальным существованием. И к этому нас тоже пытались приучить!

Причём сегодня эта максима почти уже записана на подкорку. Мы – я имею в виду наших современников – воспринимаем это положение, как воздух, которым дышим. Посмотрите вокруг: кто-нибудь видит воздух? Нет. Но тем не менее существование воздуха является условием нашей жизни. Наличие невидимого воздуха – это что-то само собой подразумевающееся и не вызывающее никаких сомнений. Так и с требованием эмпиризма: нас окружают только (и только) чувственно наблюдаемые вещи (явления).

Теперь я поменяю угол рассмотрения обсуждаемой проблемы и задам другой, провокативный, вопрос: обладает ли реальным существованием то, что мы наблюдаем умственно (в научной терминологии – теоретически)? В XX веке был предложен принцип, получивший название тезиса Дюгема-Куайна. Согласно этому принципу, чистых фактов не существует, все факты теоретически нагружены. То есть, образно выражаясь, утверждения человека, опирающиеся на наивные повседневные представления, наподобие таких, как «я видел», по существу являются не свидетельствами реальности, а лишь свидетельствами того, что человеку открылось то, что его ум приготовился увидеть. Другими словами, увиденная реальность нетождественна существующей реальности. Несколько упрощая: такое положение дел вовсе не означает, что человек после высказывания «я видел», опишет какую-то реальность в её действительном состоянии. Утверждения типа «я видел» не добавляют основательности в нашем познании мира. Это просто он (конкретный человек) так видит, и ничего больше. Он – этот человек – смотрел уже теоретически нагруженным взглядом. Мы каждый день видим, например, как Солнце встаёт из-за горизонта на востоке и садится за горизонт на западе. Мы всё это видим. И видим точно так же, как это видел Аристарх Самосский. И что же? Что это наблюдение-ви?дение нам даёт? Это астрономическая иллюзия в определённом смысле. Таких чувственных иллюзий может быть сколько угодно. Мы видим, как весло в чистой и прозрачной воде «ломается», а затем мы вынимаем его из воды, и оно опять оказывается «целым». Люди могут не понимать, что коэффициент преломления света разный в разных средах. Но ведь люди же видят, как оно «ломается»? Видят. Люди видят, как Солнце вращается вокруг Земли? Видят. Люди могут многое видеть из того, что очень часто оказывается иллюзией. Я уже не говорю о тех областях, которые связаны с политикой, религией и так далее, там увиденных иллюзий просто невообразимое количество.

И, наконец, самый интригующий вопрос: каков онтологический статус теоретически предсказанных объектов? Меня, как методолога науки, ответ на этот вопрос интересует больше всего. В самом деле, фундаментальные теории современной физики и космологии сталкиваются с весьма сложной проблемой: каков антологический статус выводимых из них следствий? Могут ли эти следствия быть проверяемы в принципе? То есть удовлетворяют ли они требованию Карла Гемпеля?[536] Карл Гемпель – это австрийско-американский методолог науки и логик, который говорил, что мы можем классифицировать все предсказанные факты на две категории: те факты, которые наблюдаемы в принципе, и те, которые ненаблюдаемы в принципе. Например, какой-то факт может быть ненаблюдаем сегодня по каким-либо техническим причинам. Например, вследствие недостаточного количества ГэВ на Дубненском ускорителе проведение ряда экспериментов по измерению энергии и массы частиц на нём было невозможно. Зато в ЦЕРНе мощности ускорителя оказались значительно превосходящими дубненский, и поэтому там требуемые эксперименты были проведены.

Итак, предсказанное явление может быть ненаблюдаемо в современных (природных, технических, финансовых, политических и др.) условиях, но оно должно быть наблюдаемо в принципе. Это, по существу, и есть требование К. Гемпеля. Однако это требование при всей его очевидности сталкивается с серьёзными трудностями. Например, как наблюдать те явления (факты), о которых я говорил в самом начале статьи: Вселенная с плотностью вещества 1094 г/см3 и др.? Это явление вообще принципиально ненаблюдаемо, причём по самым разным причинам.

Поэтому, по сути, речь идёт о двух вопросах:

1. Каков онтологический статус высказывания научной теории до получения подтверждения?

2. Каков онтологический статус высказывания после получения утверждения?

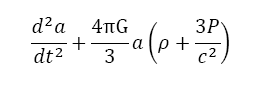

В качестве иллюстрации я могу привести одно из фридмановских уравнений для описания эволюции Вселенной:

которое связывает объём Вселенной, выраженный через масштабный фактор (а) (левая часть уравнения), давление (Р) и плотность вещества (р). Решением этого уравнения стали выводы (предсказания):

если р0 > рс то кривизна пространства положительна; если р0 < рс, то кривизна пространства отрицательна;

если р0 = рс, пространство имеет плоскую метрику;

где рс – обозначает «критическую плотность», а р0 – наблюдаемую плотность.

Теперь я могу задать вопрос: эти решения уравнения с точки зрения логики и математики являются правильным выводом? Мы должны признать: если ошибок в решении этого уравнения нет, то его выводы – это аналитически правильные (аналитически истинные) утверждения, то есть утверждения, полученные аналитическим способом. Но поскольку в конечном счёте они потом рассматриваются как высказывания о реальности, то они, стало быть, одновременно обладают и фактической (фактуальной) истинностью (в случае их подтверждения).

В связи с этим у меня опять возникает вопрос: существование объектов какого типа описывается такими высказываниями? В своё время я предложил понятие «стадия эмпирической невесомости теории (СЭНТ)» [8]. Явление, описываемое этим понятием, я обнаружил в науке конца XIX и всего XX века. Дадим определение СЭНТ.

СЭНТ – это такое состояние теории, когда:

1) теория решает все или большинство проблем предшествующей теории;

2) теория согласуется с принципами симметрии и с законами сохранения, другими смежными теориями, в том числе, то есть она им не противоречит;

3) теория включает предшествующую теорию в качестве предельного случая (как если бы мы убирали квантовые или релятивистские поправки, то приходили бы к классической физике);

4) теория обладает эвристикой, то есть она предсказывает новые факты;

5) теория принимается с учётом названных свойств большинством исследователей научного сообщества в данной области;

6) теория в то же самое время не имеет ни одного эмпирического подтверждения вновь предсказанных фактов.

Зная признаки СЭНТ, указанные явно, мы вновь можем задать вопрос: как относиться к выводам теории с такими свойствами до получения эмпирического подтверждения?

Чтобы вам это не казалось чем-то надуманным, я продемонстрирую, как это понятие получает фактическое наполнение не только в теориях XX столетия, но даже в теориях XIX в. Первым событием, подтверждающим оправданность введения понятия СЭНТ, было открытие планеты Нептун. Её вычислили на «кончике пера» Джон К. Адамс (в 1843-45 гг.) и Урбан Ж. Ж. Леверье (в 1845 г.) на основе анализа возмущений в движении Урана, а Иоганн Галле затем (в 1846 г.) её обнаружил.

Теперь приведу примеры уже из XX века:

1. Общая теория относительности. Её стадия эмпирической невесомости продолжается 4 года: с 1915 года по 1919 год, до открытия А. Эддингтона.

2. Теория эволюционирующей Вселенной А. Фридмана: с 1922 года по 1928 год, то есть до открытия Э. Хаббла, который обнаружил красное смещение в спектрах удалённых галактик.

3. Теория горячей Вселенной Георгия Гамова. В 1948 году им была опубликована работа [14] и только в 1964–1965 гг. А. А. Пензиас и Р. В. Уилсон обнаружили коротковолновое излучение того самого реликтового фотонного газа, существование которого было предсказано Г. Гамовым в 1948 году.

4. Теория электрослабого взаимодействия. В 60-е годы прошлого столетия формируется её концептуальная база, а первое открытие (открывается W-бозон и др.) происходит только в 80-е годы.

5. Теория инфляционной Вселенной – первая пионерская работа А. А. Старобинского появляется в 1979 г. С 1981-го появляются работы А. Гута, А. Д. Линде, П. Стейнхарда и др. Подтверждение её было объявлено в 2002 году. То есть СЭНТ продолжалась почти 21 год. Невольно возникает вопрос: а как нужно было относиться к предсказаниям инфляционной теории в течение 21 года?

6. Наконец, самое интригующее предсказание и его подтверждение – механизм спонтанного нарушения электрослабой симметрии, механизм Хиггса, то есть предсказание существования такого поля (и его переносчика), при взаимодействии с которым частицы становятся массивными. Работа Питера Хиггса была опубликована в 1964 году, а открытие произошло в ЦЕРНе только в 2012 году, почти через 48 лет. Как относиться к этому?

Я хочу ещё раз подчеркнуть, что стадия эмпирической невесомости теории – это не просто какое-то изобретение из головы, напротив, эта стадия имеет фактическое обоснование в самой реальности физического знания. А теория суперструн? Математики и математические физики девяностых годов прошлого столетия, особенно молодые представители этого корпуса учёных, были повально увлечены созданием этой новейшей, как тогда казалось, «физической игрушки математиков». И как замечает Брайян Грин, один из создателей этой теории, в своей книге «Элегантная Вселенная» [4], нынешнее поколение физиков (имеются в виду те, кто «положил жизнь» на создание теории струн) является несчастным, потому что нет никаких эмпирических подтверждений этой теории и эти подтверждения навряд ли появятся в обозримом будущем.

Другими словами, СЭНТ – это некоторая реальность физического знания, которая сегодня имеет место.

Но именно СЭНТ провоцирует задать бескомпромиссный вопрос: можно ли говорить о существовании предсказанного объекта до его обнаружения, если он наблюдательно (эмпирически) пока не выявлен?

Позитивисты (я уже приводил пример этого подхода), предполагающие жёсткую эквиваленцию между наблюдаемостью (О) и существованием (Е), на этот вопрос дают однозначный ответ: нет. Почему? С точки зрения позитивистов, вопрос лишён смысла, так как приписывание предиката не влечёт существование объекта, к которому он приписан[537]. Предикат – это просто свойство, которое мы приписываем[538] некоторому классу объектов, и ничего более.

Отметим, что специфика современного физического знания (в огромном классе теорий) заключается в том, что на стадии теоретической разработки состояний исследуемой области произвести опытное подтверждение предсказанного явления (факта, зависимости и т. д.) сразу, по получении теоретического предсказания, не представляется возможным.

Более того, требование Р. Карнапа – «приписывание предиката не влечёт существование объекта» – выглядит совершенно оправданным. Ведь, действительно, невозможно признать существующим всё, что является продуктом той или иной теории.

Допустим поэтому, что мы принимаем ответ «нет» на заданный выше вопрос о существовании предсказанного объекта до его опытного (наблюдательного) обнаружения. Но если мы это делаем, то мы приходим, с моей точки зрения, к очевидным нелепостям: нам придётся признать, что природный объект возник в момент его первого наблюдения. Приведу пример подобной нелепости: получается, что реликтовое излучение с температурой 2,7° по Кельвину, предсказанное Г. Гамовым в 1948 году [14] и открытое Р. В. Уилсоном и А. А. Пензиасом в 1964 г., то есть спустя 13,7 миллиардов лет, после того как оно стало собственно «реликтовым излучением», возникает в момент его обнаружения. Можно предположить, что на это позитивисты возразили бы так: до 1948 года в языковом каркасе теории Вселенной не было самого термина «реликтовое излучение», поэтому вопрос некорректный. Хорошо, соглашусь с этим замечанием и сформулирую мой вопрос по-другому. Ведь действительно в языковом каркасе эволюционной космологии такого термина, как «реликтовый газ», или «реликтовое излучение», до 1948-го не было. Это так, но с 1948 года по 1964 год что, мы уже не можем так утверждать? Поэтому переформулированный вопрос звучит по-другому: существовало ли реликтовое излучение с 1948 по 1964 гг.? Получается опять нелепость: будто реликтовое излучение возникает в момент его первого наблюдения, потому что до этого оно, с точки зрения позитивистов, не существовало, и т. д., и т. п. Следует признать, что таких затруднений можно было бы найти гораздо больше.

В чём, с моей точки зрения, ошибка такого рассуждения? Она заключается в следующем: если мы берём заведомо пустой класс элементов, то это требование позитивизма проходят. Почему? Объясню: позитивисты любили приводить обычно такие примеры, в которых класс элементов считается заведомо пустым. Например, они говорили: из того, что мы говорим, что «русалка является зеленоволосой», никак не следует, что существуют русалки. Но ведь и правда: из того, что мы приписываем такому объекту, как «русалка», предикат «быть зеленоволосой», никак не следует её существование. Другой любимый пример позитивистов: из того факта, что «современный король Франции лысый», никак не следует, что существует «современный король Франции». Да, если мы приписываем такому объекту, как «современный король Франции», предикат «быть лысым», то отсюда никак не следует его существование. Это так.

Действительно, в отношении заведомо пустого класса приписывание предиката не влечёт существование его элемента. Я только что привёл вам примеры.

Однако, как я думаю, позитивисты не замечают, или не хотят замечать, другое регулятивное положение: из приписывания предиката какому-либо классу не следует пустота этого класса! Другими словами,

если приписывается предикат какому-либо классу элементов, то это не означает, что тот класс, которому его приписали, с необходимостью является пустым.

Но именно так можно было бы понимать стратегию логического эмпиризма, в котором «пустота – непустота» класса «физических объектов» изначально детерминирована его (класса) опытной (чувственной), предданностью исследователю.

Если класс элементов пуст, то приписывание ему предиката его не наполняет. Это так. Я согласен. Но из приписывания предиката какому-либо классу не следует его (класса) пустота. Это ведь тоже так.

В чём же можно обнаружить выход? На самом деле после работ позитивистов – это 30-50-е годы прошлого столетия – последовали логические работы конца XX столетия. То есть в самой логике конца прошлого и начала наступившего столетия мы можем найти такие походы, которые преодолевают ограничения, накладываемые подходом Р. Карнапа. Примером такого подхода может быть рассмотрена работа Ю. Г. Гладких [3]. Следуя Р. Гранди [15] и Т. Бержу [13], Ю. Г. Гладких в этом вопросе занимает принципиально другую позицию в отношении позиций Р. Карнапа и Б. Рассела. Приведём его наиболее важный для нас результат:

Теорема 4, /= Пn (t1…..tn) ?(E(t1)&…..&E(tn)),

где Пn есть некоторый n-арный предикат, приписываемый терминам t1…..tn, а E(t1) есть унарный предикатный символ, который читается «….существует».

Доказательство. На основе определения II этот принцип гласит, «что если объекту приписывается предикат, то этот объект существует» (курсив мой. – А. П.) [3, 45].

Приведём определение II

Пусть U есть множество. Тогда интерпретация / есть такая функция, которая определена на L и которая приписывает предикатным выражениям и индивидным константам L их значения, а именно:

1) каждому константному термину t из области интерпретации I ставит в соответствие объект | t |1 в U;

2) каждому n-арному предикатному выражению – предикат» [3, 43].

Далее Ю. Г. Гладких вводит условия такого приписывания, которые мы опустим, ибо для нас важно другое. Одним из следствий такого приписывания оказывается состояние модели М, когда универсум U пуст, то есть: |E|1 = { } (нечему существовать) и |t1| = { } (нет объекта).

Отсюда, согласно Ю. Г. Гладких, следует, что

|? xA |? M = { } (нет приписывания значения переменной х);

|t|? M = { } (нет приписывания объекта в модели);

|?xA |? M = 0 (т. е. ложно, ибо не существует значения (объекта));

|Пn (t1…..tn) |? M = 0 (т. е. ложно, ибо у константных терминов отсутствуют денотаты), однако

|?xA |? M = 1 (т. е. истинно, ибо формула “А” действительно имеет место в модели «М»).

И далее он приводит теорему о статусе необозначающих терминов.

Определение V: пусть M = ?U, I?, ? – приписывание. Тогда формула А истинная в М, если, и только если, |A |? M = 1 для всех a. Затем Ю. Г. Гладких [3, 44] доказывает теорему 2. Воспроизведем это доказательство.

Теорема 2. Если А истинна в М, то ?xA истинна в М.

Доказательство. Допустим антецедент. Если U1 не пусто и a – приписывание в U1, то в силу допущения |A |?(х/а) M = 1 для любого а?U1, так как ?(х/а) есть приписывание в U1, а потому ?xA истинно в М.

Если же U1 пусто, то ?x A истинно в М. Следовательно, в обоих случаях |?xA |? M = 1.

На самом деле, если я правильно понимаю, смысл доказанных положений очень прост: если некая формула, например тот же закон контрапозиции в логике предикатов

?x (Р (x) ? Q(x)) ? ?x (¬Q(x) (x) ? ¬ Р(x))

является в некоторой модели (теории) тождественно-истинной формулой (и это аналитически доказано), то для этой формулы совершенно безразлично: будут ли на каком-либо объектном универсуме U найдены значения её предикатных переменных или нет. Она останется истинной и тогда, когда такая интерпретация будет найдена, и тогда, когда она найдена не будет. Ведь её истинность (общезначимость) доказана для любых возможных значений переменных (!). Поэтому она и универсальна.

Сам Ю. Г. Гладких комментирует этот результат очень чётко: «Хотя сами переменные или константы в формулах L могут оставаться без их значений, сами формулы имеют определённое значение истинности» [3, с. 43].

Что этот число логический результат может означать в случае обсуждения проблемы существования физических объектов и вообще физического знания? Думаю, следующее:

1) если уравнения физики внутренне непротиворечивы,

2) если они соответствуют принципам симметрии и законам сохранения,

3) если они включают уравнения предшествующей теории в качестве предельного случая,

4) если они предсказывают новые факты, то, значит, они аналитически истинны.

Но ведь это и означает, что вновь созданная физическая теория соответствует первым пяти критериям СЭНТ.

Я прекрасно понимаю, что существует очень тонкая грань между логическими теориями, которые предельно абстрактны, и физическими теориями, которые являются не просто формальными, но формально-содержательными, потому что мы не можем рассматривать понятия «сила (F)», «масса (т)», «энергии (Е)» и другие просто как абстрактные термины, содержание которых не требует определения и объяснения. В логике ситуация совершенно другая. Для меня, как исследователя, в случае приведённого выше закона контрапозиции из логики предикатов совершенно всё равно, что обозначают предикаты «Р» и «Q» – они могут принимать любые значения. В физике такое не проходит.

Это позволяет вернуться к стадии эмпирической невесомости теории и задать снова тот вопрос, который я уже задавал: почему учёные принимают некоторую теорию, которая ещё не получила эмпирического подтверждения? Думаю, именно потому, что в этой теории присутствуют непротиворечивые уравнения и она отвечает тем требованиям, которые перечислялись в определении СЭНТ. Если уравнения физики внутренне непротиворечивы, если они соответствуют принципам симметрии, законам сохранения, если они включают уравнения предшествующей теории в качестве предельного случая, в чём подтверждается преемственность знании[539], если она предсказывает факты, то, значит, они истинны и прежде всего аналитически истинны. Ведь так и есть. Уравнения и их правильные решения – это как раз и есть область аналитической истинности в математической физике. Вывод: правильные решения уравнения говорят о физических объектах уже на стадии получения этого решения.

Приведу наглядный пример из физики. Поскольку в 2016 году отмечается юбилей ОИЯИ, то я продемонстрирую пример из истории открытий этого института. Так, в стенах института ОИЯИ было теоретически предсказано и экспериментально установлено явление удержания медленных нейтронов внутри объёма, стенки которого обеспечивают полное внутреннее их отражение. Это явление было теоретически предсказано в 1959 году, а в 1968 году было получено его экспериментальное (опытное) подтверждение. Авторами предсказания и подтверждения были: Я. Б. Зельдович, Ф. Л. Шапиро, А. В. Стрелков, В. И. Лущиков, Ю. Н. Покотиловский.

Как видим, с момента предсказания до открытия прошло 9 лет. И это событие имело место не где-то там – в незнакомой и далёкой области науки XX столетия на каком-нибудь другом континенте, – а именно в ОИЯИ. Таким образом, СЭНТ прямо касается и тех исследований, которые проводились и проводятся в Дубне.

Какой общий методологический вывод мы можем отсюда сделать? Жёсткая зависимость между наблюдаемостью и физическим существованием перестала отвечать требованиям современного состояния науки, а современная физика уже не может уверенно утверждать: физический объект не наблюдаем, значит, этот физический объект не существует. Такое жёсткое требование перестало отвечать современному уровню исследования природы, поскольку в тело современных физических теорий введены объекты второго рода: значительное количество физических объектов сегодня ненаблюдаемо либо в принципе, либо в обозримом будущем.

Именно поэтому, с моей точки зрения, гораздо более адекватным современному уровню развития физико-космологического знания является такое выражение взаимоотношения наблюдаемости и существования которое опирается не на эквиваленцию, а на конъюнкцию (&), которой в русском языке соответствует союз «и»:

?x (¬O (x) & E (x))

и которое читается так: имеет место такой х, объект, обозначаемый которым, одновременно и ненаблюдаем, и существует. А поскольку выше нами уже были выделены объекты, опосредованно наблюдаемые, то мы уже можем говорить об изменении эпистемологического вектора в современной науке, а также переосмыслении такого базового понятия, как существование физических объектов.

И, наконец, окончательный вывод. Было бы, конечно, безумием отрицать фундаментальную роль опыта, но мы должны понимать, что взаимоотношения между опытом и теорией в современной науке меняется. В каком-то смысле мы можем говорить о том, что, возможно, стоим на пороге создания экологически чистой теории. Экологически чистой в том смысле, что это будет теория, не направленная на покорение природы, но лишь на объяснение её устройства. То есть перестанет существовать зависимость между теоретическим знанием и производством чайников, как это уже имело место в античной науке. Там теоретическое знание не было прямо задействовано для извлечения из природы каких-то материальных благ.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК