Идеалы народничества

Проблемы социальной эволюции и глубинных оснований жизнедеятельности общества, вызревающие в недрах культуры, приобретают в 60-е гг. XIX в. новый импульс и облекаются в форму народничества. Народничество возникло на русской культурной почве, но многие его идеи оказались удивительно созвучны тем духовным тенденциям, которые складывались в Беларуси. Эти идеи были восприняты белорусской интеллектуальной элитой и оказали заметное влияние на дальнейшую разработку названных проблем с учетом собственной духовной традиции и специфических особенностей национальной культуры. В частности, белорусских авторов привлекает выдвинутая А.И. Герценом проблема нравственного идеала. Большой интерес вызывает также поставленный Н.Г. Чернышевским вопрос об освобождении человека труда и достижении социальной справедливости.

Динамику развития философской мысли Беларуси во второй половине XIX – начале XX в. нельзя понять без выявления глубинных сдвигов, происходивших тогда в политической, экономической, правовой и социальной сферах жизни. Следует выделить основополагающие обстоятельства для формирования духовных процессов вообще и развития философии в частности. Прежде всего это сложный и противоречивый процесс межкультурного взаимодействия между белорусским, русским и польским народами. Далее, это реальные взаимоотношения этнонациональных ценностей и ценностей цивилизационных, воплощенных в самодержавной государственной системе. Серьезными факторами стали также отмена крепостного права и развитие капиталистических отношений. Наконец, следует упомянуть восстание 1863–1864 гг. и его общественный резонанс.

Сложившаяся в обществе к 1860-м годам ситуация обнажила всю остроту противоречий феодально-крепостнической системы. Резко накаляется политическая обстановка в России, Польше и Беларуси. Анализ причин, вызвавших высокое социальное напряжение, описание реального положения человека в структуре общественных связей и отношений, определение возможной социальной перспективы – спектр социально-философских проблем, породивших идеалы народничества на белорусской социально-культурной почве. «Центр идейной проблематики социального плана составили проблемы народа, свободы, человека; этико-гуманистического – принцип общего блага, идея служения трудовому народу, отношение общего и личного, обоснование принципов трудовой этики и утверждение принципа социальной активности; эстетического – принцип народности и реализма искусства, идеи его активного социального предназначения, возникающего на народной основе»[403].

Одним из важнейших вопросов, поставленных в белорусской литературе, стал вопрос о движущих силах развития общества. Реальным субъектом исторических действий народниками признается народ. Хотя литераторы и публицисты не дают этому понятию достаточно точного и развернутого определения, контекстуально народ чаще всего рассматривается как деятельно-активная часть населения, трудом которой преображается предметный мир и создается очеловеченная сфера жизни: возводятся дома, обрабатываются поля, прокладываются дороги, создаются необходимые людям вещи. Народ имеет также прямое отношение к духовному творчеству. Его представители, занимаясь обыденными делами, наполненными индивидуальным смыслом, или решая масштабные общезначимые задачи, исподволь формируют нравы, утверждают обычаи, выдвигают жизненные принципы, определяют ценности, накапливают знания. К народу относили прежде всего крестьянство и другие слои населения, занятые созидательной деятельностью, в первую очередь интеллигенцию.

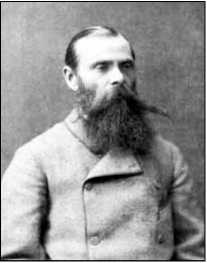

У истоков белорусского народничества стоит Кастусь Калиновский (1838–1864). Он родился в деревне Мостовляны Гродненского уезда, получил юридическое образование в Петербургском университете. Возвращение Калиновского на родину совпало с подъемом народного движения, вызванного половинчатостью и незавершенностью реформ 1861 г., недальновидностью прямолинейной национальной политики царского правительства. Калиновский, ставший руководителем этого движения, в газете «Мужицкая правда» и прокламациях изложил свое видение социальной реальности и обосновал ряд глубоких идей социально-философского характера.

Кастусь Калиновский

Молодой, но проницательный мыслитель обращает внимание читателей на то, что творческая активность народа в существенной мере определяется системой управления обществом и характером социальных институтов. Последние могут как способствовать высвобождению созидательного потенциала народа, так и подавлять его. Калиновский подвергает резкой критике монархическую форму правления, показывает ее несоответствие требованиям, продиктованным необходимостью решения назревших экономических и социальных проблем, а также проблем, связанных с развитием национальной культуры. Он подчеркивает, что именно сложившаяся система управления обществом и обслуживающие ее институты обрекают трудовой народ на беспросветное существование.

Калиновский показывает, что бесконтрольная царская власть, произвол чиновников и бедственное положение народа есть звенья одной цепи. Это частные следствия абсолютизма. Калиновский хорошо осознает несостоятельность распространенного мнения, будто царь хорош, да бояре плохи. Он понимает, что проблема не сводится к личностным качествам представителей власти. Причины социальной несправедливости гораздо глубже: у них имеются экономические и социально-организационные корни.

Калиновский делает вывод о необходимости утвердить суверенитет народа. Достичь этого, полагает он, можно только путем революционной замены монархии на демократическую форму правления. Вооруженное восстание Калиновский считает эффективным средством подготовки условий для строительства высокоразвитого общества с продуктивной экономикой и просвещенным населением. Как сторонник демократии Калиновский обосновывает идеал народного самоуправления. Обязательной предпосылкой перехода к этой форме социальных отношений должно стать, во-первых, упразднение всевластия царской бюрократии. Необходимо, чтобы народ сам управлял обществом – или непосредственно, или через представителей. Во-вторых, нужна ликвидация всех рецидивов крепостного права. Преимущество народного самоуправления Калиновский видит в создании такого социального механизма, который исключает угнетение человека человеком и гарантирует сохранение прав личности.

Суверенитет народа вовсе не означает для Калиновского его изоляцию от других народов. Напротив, залог успешного развития своего народа он видит в содружестве свободных славянских народов. Калиновский рассматривает Беларусь как равноправный субъект международных отношений. Он не приемлет польского национализма, присущего некоторым представителям шляхты, воспринимавшим Беларусь как часть Польши.

Общественная система, построенная на социальном неравенстве, отрицается Калиновским не только из-за экономической, политической или социальной дискриминации трудящихся, но и по нравственным соображениям. По его глубокому убеждению, принцип социальной справедливости требует, чтобы приоритет в решении общественно значимых вопросов принадлежал народу, ибо «не народ создан для правительства, а правительство для народа».

Один из центральных мировоззренческих идеалов Калиновского – свобода. Свободным будет тот крестьянин, убеждает он, который владеет землей, а значит, является экономически независимым. Свободен тот, кто платит умеренные, посильные налоги и не обирается государством. Наконец, человек свободен, если исповедует ту веру, которую исповедовали его отцы и деды.

Калиновский последовательно отстаивал принцип свободы совести. Человек должен сам решать, во что ему верить. Показательно, что свободу совести молодой мыслитель не ограничивал религиозной сферой, а рассматривал в широком контексте мировоззренческой ориентации, отстаивая право каждого иметь собственный взгляд на те или иные явления.

Свои взгляды Калиновский излагал главным образом в агитационно-публицистическом жанре. Преждевременная смерть – он был казнен как руководитель восстания – не позволила ему довести выдвинутые положения до теоретически завершенной формы.

Видным представителем народничества в Беларуси был известный поэт Франтишек Богушевич (1840–1900). Родился он на Ви ленщине, окончил Виленскую гимназию и Нежинский юридический лицей. Творчество Богушевича явилось дальнейшим развитием идей Калиновского, хотя он не во всем был согласен со своим знаменитым земляком. Не подвергая сомнению необходимость коренных перемен в социально-экономической и политической сферах жизни, Богушевич полагает, что реформы, связанные с отдельными нововведениями типа создания кредитно-банковских учреждений или проведения сельскохозяйственных выставок, и даже ломка всего аппарата власти малоэффективны, ибо в новых условиях воспроизводятся старые стереотипы жизнедеятельности. Большое значение поэт придает внутренней готовности народа к прогрессивным переменам – формированию развитого национального самосознания с ясным пониманием народом своих задач и возможностей, совершенствованию индивидуально-личностных качеств людей. Очевидно, Богушевич вплотную подходит к идее об определяющей роли культурологических регулятивов в развитии социальных процессов.

Франтшнек Богушевич

Богушевич проявляет большой интерес к жизни белорусского общества в целом и к жизни крестьянства в частности. Он убежден в настоятельной необходимости ее принципиального обновления. В сравнении с программой Калиновского творчество Богушевича отмечено углублением и морально-гуманистическим расширением внутреннего содержания образа человека труда. Поэт утверждает пламенную любовь к родной земле, высокую значимость труда, чувство долга.

Весьма показательно, что Богушевич рассматривает язык уже не как внешний отличительный признак народа, а как важнейшую форму выявления духовного склада нации. Язык как «одежда души» может многое нам поведать о своем хозяине-носителе. Язык обнажает глубинные структуры народного мировидения, сообщает о потенциале интеллекта и его актуальных возможностях, делает явными симпатии и антипатии людей, говорит об их чаяниях и надеждах. В предисловии к сборнику «Дудка белорусская» поэт связывает сохранение и развитие национального языка с существованием самого народа. Он пишет: «Много было таких народов, что сначала утратили свой язык…, а потом и совсем вымерли».

Мыслитель-поэт видит, что реальная жизнь народа далека от идеала свободы. Он отмечает драматическую разорванность социума, в котором существуют социальные слои с полярно противоположными интересами. Богушевич рисует контрастную картину, изображающую кардинальное отличие социального положения трудящихся масс и верхушки общества, которое непосредственно сказывается на удовлетворении материальных и духовных потребностей, на всем образе жизни.

Писатель развивает мысль о высоком историческом предназначении народных масс – вносить порядок во внутрисоциальные отношения и разумное начало в процесс освоения природы. А для этого народ должен иметь определенную степень свободы. Важнейшим условием социального освобождения и обновления общества является переход от феодальной монархии к демократической республике.

Однако деятельность народа по обустройству социальной сферы – вовсе не самоцель. Его сверхзадачей является развитие личностных качеств человека. Упорядочение внешнепредметной реальности выполняет служебную функцию – освобождение человека от фатальной зависимости, связанной с деятельностью социальных и природных сил. В результате складываются предпосылки для самостоятельного принятия людьми решений и их реализации. Только обретая внутренние основания действий, формируя собственные убеждения, оттачивая свой ум, развивая многообразные навыки и умения, индивид превращается в личность, становится подлинным субъектом социального и культурного творчества.

Богушевич характеризует человека прежде всего как субъект социальных, экономических и политических отношений. Важнейшим показателем духовной зрелости индивида у него является патриотизм, понимаемый как глубокое чувство сопричастности судьбе своего народа и желание внести собственными делами посильный вклад в его процветание. Наряду с этим патриотизм рассматривается как уважение священного права других народов на самостоятельную жизнь.

Справедливо указывая на неоспоримый факт расслоения общества, Богушевич обходит проблему социально-цивилизационных истоков данного явления. Отсюда несколько упрощенная трактовка им отношений между разными социальными классами только как отношений господства – угнетения. Из поля зрения в этом случае выпадают выполняемые классами общекультурные функции, связанные, например, с управлением обществом, защитой отечества, охраной общественного порядка, развитием науки, литературы, искусства и т. п. А ведь они исключительно важны для сохранения целостности общества. Кроме того, такие функции обеспечивают взаимодействие различных подсистем общества – экономической, политической, правовой, образовательной и др., что является необходимым условием полноценного существования всего социального организма. Отсутствие целостного представления об обществе порождает соблазн объяснить всю систему через отдельные ее части. Видимо, этим объясняются упования Богушевича на крестьянство как решающую силу обновления общества. Здесь же следует искать и корни идеала наивно-уравнительного социализма, который разделял Богушевич.

Различные аспекты темы народа продолжают разрабатываться рядом авторов уже в начале XX в. Основательное художественнофилософское отображение нашли они в творчестве выдающихся деятелей белорусской культуры Янки Купалы и Якуба Коласа.

Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич) (1882–1942) родился в Вязынке Вилейского повета Виленской губернии, окончил Беларучское народное училище в 1898 г. Проблема народа постоянно находилась в поле зрения этого неординарного мыслителя, сумевшего обозначить ее новые грани. Некоторые принципиальные вопросы бытия народа нашли в его творчестве новое и весьма убедительное решение.

Янка Купала

Созданный Купалой образ народа более реалистичен, чем у его предшественников. Ему в значительной мере удается преодолеть про сматриваемую в их работах идеализацию народа, порой доходящую до народопоклонства. Купала едва ли не первым в белорусской литературе отметил, что с народом на протяжении его исторического пути происходят различные метаморфозы. Так, он показывает, что в экстремальных ситуациях масса ранее организованных людей может превращаться в толпу, разум перестает управлять поведением людей и они оказываются способными на самые безумные поступки. Блестяще описано такое превращение в поэме «Сон на кургане». Народ, как и отдельный человек, не обладает окончательной истиной и не застрахован от ошибок и заблуждений.

Купала не сводит понятие народа к какой-либо одной стороне – социальной, экономической, политической, бытовой или антропологической, а рассматривает как сложное, внутренне противоречивое сочетание различных измерений. Центральное место в системе образующих народ элементов отводится человеку. Это не случайно, ибо человек понимается Купалой не как вещь, а как самостоятельно действующая личность. Данное положение имеет принципиальное значение, ибо народ уже не представляется чем-то самодостаточным. Каждый человек как личность обладает определенным суверенитетом. Его отношения с народом есть отношения двух субъектов – индивидуального и коллективного. И личность, и народ оказывают друг на друга взаимное воздействие, но сохраняют свою автономность.

Обращает на себя внимание еще один примечательный момент: понятия народа и человека у Купалы рядоположны понятию природы. Речь идет о взаимосвязи личности, общества, представленного народом, и Космоса, данного нам в форме природы. Таким образом, человек в произведениях белорусского писателя оказывается соразмерным Космосу существом.

В «Извечной песне» содержатся интересные и убедительные рассуждения о том, что рождение человека, его биологическая структура, его включенность в космический круговорот роднят нас с природой. Но здесь же Купала раскрывает и существенное отличие человека от остального мира, определяющее поистине вселенский масштаб личности. Люди умеют превращать леса в поля, осушать и увлажнять землю, строить и создавать инструменты, преобразующие природные вещества по человеческим меркам. Купала создает величественный образ человека как сотворца природы.

Вполне объяснимо желание объявить человека царем природы. Но Купала не спешит с выводом о безоговорочном господстве человека над миром. Он понимает, что людям ничего не дано наперед. Человек не может жить иначе, как постоянно утверждая себя в качестве кого-то – ученика, работника, отца и т. д. – и постоянно преобразуя окружающий мир. Только так создаются подходящие для людей условия жизни и возобновляется человеческое бытие. Вот здесь-то и сказывается исключительное значение народа. Ведь именно в недрах народа, в ходе коллективной жизнедеятельности через кооперацию и диверсификацию отдельных действий и операций вырабатываются модели поведения людей в обществе и схемы освоения природы.

Очевидно, нужда человека в веществе и энергии природы говорит о его включенности во вселенский круговорот бытия, о его зависимости от природных стихий, а способность самостоятельно ставить цели и добиваться их осуществления указывает на его свободу. Необходимым условием свободы является та или иная форма социальности, определяющая характер нашего отношения к миру и к самим себе. Народ есть одна из таких форм, имеющая особо важное значение.

Что же представляет собой свобода? Какие возможности она открывает перед людьми? Существуют ли границы человеческой активности? Решению этих вопросов Купала отдал немало времени и сил. Он использует широкий спектр художественных средств анализа проблемы свободы – от фольклорных («Бондаровна», «Курган») до рационально-образных («Разоренное гнездо»). Писатель показывает, что человек как таковой обречен на постоянный поиск своего места в мире, своего «Я». А посему человек изначально свободен. Но это только потенциальная свобода. Она означает предрасположенность к направленной активности. Результаты основанной на ней деятельности еще не определены: она несет в себе как положительное, так и отрицательное начала.

Во сне Зоськи («Разоренное гнездо») потенциальная свобода описывается как предметно неоформленная устремленность героини к прекрасной жизни в виде путешествия в небесную страну. Показательна одна существенная деталь: Зоська сама не знает дороги в вожделенное место. Ее ведет туда некий проводник. Как наличие музыкального слуха еще не говорит о том, что его обладатель играет на скрипке, так и потенциальная свобода не означает, что у индивида есть обоснованные цели и он может их достичь. Неспособность Зоськи найти счастье в земной жизни, более того, трагическая развязка произведения – яркое тому подтверждение.

Хотя потенциальная свобода есть лишь порыв, побуждение к самоутверждению человека в мире, не дающее гарантии на достойное место в жизни, она позволяет оценить ситуацию и принять самостоятельное решение. Без потенциальной свободы человек обречен всегда оставаться в плену фатально действующих сил без шанса стать личностью.

Реальная свобода является необходимой предпосылкой конкретных действий людей. Купала справедливо говорит, что такая свобода связана с тяжелой проблемой выбора. Свой выбор, который стоил ей жизни, сделала Бондаровна из одноименной поэмы. Важно то, что этот выбор основан на выработанной народом модели достойного поведения. «За мною правда и народ мой», – заявляет героиня перед смертью.

Купала осознает, что выбор вообще может иметь роковое значение для свободы, если отвергается право народа самостоятельно судить о происходящем. Тогда для подлинных патриотов отечества остается лишь одно решение – в пользу правды. Гусляр из поэмы «Курган» расстается с жизнью, чтобы поведать истину жестокому властителю.

Купала приходит к выводу, что свобода как отдельной личности, так и всего народа нуждается в соответствующих внешних условиях и определенных внутренних факторах. Внешние условия свободы призваны обеспечивать отдельных индивидов и народ в целом материальными средствами жизни и деятельности, моральными и юридическими нормами, организационными принципами и социальными учреждениями для передачи накопленного опыта. Внешние условия свободы образуют ту предметную и социальную сферу, которая определяет спектр возможностей людей в бытовой сфере, профессиональной деятельности, общественной жизни, межличностных контактах, взаимодействии индивидов с обществом. Внутренние факторы свободы связаны с индивидуальными качествами людей – уровнем просвещенности, способностью брать на себя инициативу и ответственность, профессиональными навыками, умением вести себя в коллективе адекватно ситуации, опытом решения общественных вопросов. Короче говоря, индивид должен быть готов решать выдвигаемые жизнью задачи.

Легко понять, что отсутствие либо внешних условий, либо внутренних факторов свободы, либо того и другого вместе означает также отсутствие самой свободы. Все эти состояния несвободы, в которых оказывается народ, обстоятельно описаны в поэзии и прозе Купалы. Естественно, что наличие одних условий или факторов и отсутствие других свидетельствуют о неполной, частичной свободе. Писатель создает немало сюжетов, где обосновывается относительность свободы, демонстрируется свобода героя в одном отношении и его же несвобода в другом. Скажем, земледелец-арендатор свободен, поскольку обладает большим опытом ведения сельскохозяйственных работ. Он великий мастер своего дела. Ему удается воплощать свои профессиональные замыслы в жизнь. Но только тогда, когда у него имеется земля. А здесь его свобода уже сталкивается с несвободой: ведь земля принадлежит не ему.

Следует принять во внимание то, что внешние условия формируются людьми, которые могут использовать это обстоятельство для реализации своих интересов в ущерб интересам других. Купала показывает, что в таких ситуациях свобода одних людей и социальных групп сталкивается с несвободой других. Происходит утверждение субъектов через социальный конфликт.

Читая Купалу, мы убеждаемся в том, что путь народа к свободе был непрост. В соответствии с внешними и внутренними предпосылками свободы мыслитель рассуждает о двух ее видах. Первый есть свобода от внешней зависимости – социального угнетения, эксплуатации, навязанных извне и потому неприемлемых норм и правил жизнедеятельности. Второй есть активная деятельность, мотивированная собственными интересами субъекта, направляемая его волей и осуществляемая через реализацию присущих ему знаний, умений и навыков.

Свобода от внешней зависимости выступает в активной и пассивной формах. В активной форме она может принимать деструктивный характер и проявляться в гражданском неповиновении. Так, в «Разоренном гнезде» Семен хватается за топор, чтобы воспрепятствовать решению о прекращении аренды земли его семьей. Активная свобода проявляется и в коллективном восстании против существующих порядков и тех социальных групп, которые препятствуют достижению свободы. Различные варианты активного освобождения от всевозможных разновидностей внешней зависимости связаны с устранением социальных препятствий, блокирующих реализацию целей и намерений людей.

Суть пассивной формы освобождения состоит в уходе от невыносимой действительности. Эта форма служит своеобразным барометром неблагополучия в обществе, несогласия определенных социальных слоев со своим положением. Такая свобода ничего не разрушает, но она ничего и не созидает. Это свобода нищего из «Разоренного гнезда». Но даже оказавшись на самом социальном дне, этот нищий все же понимает, что его положение морально предпочтительнее, нежели рабское подчинение обстоятельствам.

Купала выражает уверенность в том, что утвердить свободу, а тем более отстоять ее, можно только в процессе взаимодействия людей. Незнакомец из «Разоренного гнезда» призывает людей собираться, чтобы сообща одолеть змея – зримое воплощение зла. Объединение усилий людей ради свободы необходимо хотя бы потому, что внешние ее условия могут полностью или частично отсутствовать и у индивида еще не сформировались необходимые качества для успешных самостоятельных действий. Своеобразный патронаж со стороны общества, государства или отдельных лиц помогает в таком случае индивиду найти себя, подготовиться к самостоятельной жизни.

Философская проницательность и художественный талант Купалы позволили ему показать, сколь зыбка грань между свободой и несвободой, между социальной защитой и незащищенностью. Положение патрона, осуществляющего опеку над слабыми и обездоленными, ко многому обязывает. Помощь и поддержка покровителя должны опираться на моральный принцип самоценности каждого человеческого индивида. Кроме того, такие действия должны быть бескорыстными. В противном случае патронаж оборачивается или порабощением опекаемых, или их полной незащищенностью. И то и другое бесчеловечно. Антигуманность социального угнетения и незащищенности людей состоят в том, что с человеком обращаются как с вещью: его ставят в такие условия, когда он не может раскрыться как субъект свободного действия. Тогда способности человека оказываются загубленными, а его высокое предназначение вносить порядок в мир и совершенствовать собственную душу – нереализованным.

Другой вид свободы, требующий от субъекта внутренне мотивированного определения своей жизненной позиции и связанный с конструктивными действиями, разработан Купалой менее подробно. Вместе с тем здесь также просматриваются две формы, которые можно назвать свободой социального компромисса и свободой новаторской деятельности. В обоих случаях большое значение имеет установка субъекта на определенное поведение. Он становится инициирующим центром активных действий. Вместе с тем между этими формами имеется весьма существенное различие.

Свобода социального компромисса выдвигается на первый план там, где внешние условия жизнедеятельности кажутся непоколебимыми. Тогда субъект принимает сложившиеся экономические, политические, правовые и собственно социальные обстоятельства как нечто неизбежное, хотя при этом он может их осуждать. Затем он пытается найти свое место в системе реально существующих общественных отношений – происходит его приспособление к социальной действительности путем изменения критериев должного, собственных норм и ценностей.

Совершенно ясно, что такой компромисс носит односторонний характер. Внешние условия жизни здесь не меняются. Сохраняются и те социальные силы, которые стоят за ними со всеми своими принципами, идеалами и нормами. Происходит лишь адаптация субъекта к данной социальной среде. Естественно, эта форма свободы не разрешает накопившиеся в обществе противоречия. Конечно, она дает отдельным индивидам некоторые шансы найти себя, но вместе с тем перекрывает новые пути самореализации личности. Вот почему социальное поле для самоосуществления человека оказывается весьма ограниченным. Симпатии автора «Разоренного гнезда» на стороне свободы как новаторской деятельности. Она перемещает людей в безбрежный мир творчества, где их жизненное пространство становится все более культурно организованным и наблюдается духовное возвышение личности. Такая свобода отнюдь не является чем-то изначально данным. Незнакомец в «Разоренном гнезде» вполне правомерно замечает, что ее надо утверждать. На основе свободы мы строим новый антропосоциоприродный мир и вместе с тем создаем более благоприятные условия для самой свободы. Так происходит ее самовозрастание.

Купала органически встраивает проблему свободы в художественно-образное решение вопроса об исторической судьбе белорусского народа. Поступки его героев делают более понятным механизм личностных отношений, место и роль в детерминации социальных явлений объективных обстоятельств и субъективных устремлений людей, представляющих разные слои белорусского общества. Интересно не только то, как решается мыслителем проблема свободы, но и какие новые горизонты в философском постижении социальной динамики открывает его творчество. Например, возникают вопросы о взаимодействии разных видов и форм свободы и получаемом общем результате, о мере допустимого компромисса, нарушение которой превращает свободу в ее противоположность, и др.

Якуб Колас (Константин Михайлович Мицкевич) (1882–1956) родился в поселке Акинчицы Минского повета, окончил Несвижскую учительскую семинарию. Колас, крупнейший белорусский писатель, в своем творчестве по-философски широко и основательно решает проблему народа и человека. Как складывается менталитет народа? В чем специфика национального характера? Что служит побудительной силой творческой деятельности людей? Эти вопросы постоянно возникают на страницах его книг.

Якуб Колас

Работая в начале века учителем в различных сельских школах, Колас внимательно и целенаправленно изучает обычаи и нравы народа, знакомится с повседневной жизнью людей, постигает их мировосприятие. Собранный таким образом богатый эмпирический материал служит базой для философских обобщений и создания литературно-художественных образов.

В своих многочисленных произведениях – особенно в знаменитой трилогии «На росстанях» – Колас выявляет и описывает отношение людей к природе, к социальным институтам, к самим себе. В результате возникает социальный портрет белорусского общества того времени. Писателем с поразительной точностью были воспроизведены типичные черты представителей различных социальных групп – крестьянства, государственных служащих, духовенства, интеллигенции. С большой любовью рисует Колас образ человека, занятого созидательным трудом. Ведь сам писатель – выходец из трудовой среды: отец был лесником, ближайшие родственники – крестьяне. Колас последовательно раскрывает менталитет белорусского народа. Со страниц его книг на нас смотрят люди, которые упорным трудом утверждают свое место под солнцем. Многовековой опыт научил их быть осторожными, ведь трудно найти в истории Беларуси такое поколение, которое не знало кровопролитных войн, не испытало резких перемен в экономическом укладе, не претерпело социально-культурных потрясений. Герои Коласа отличаются основательным подходом к делу. Вот почему даже в самые тяжелые годы природных катаклизмов и социальных неурядиц, когда разрушалась прежняя макроструктура общества, они выживали, сохраняя на микроуровне – в семье, общине – порядок и деловую атмосферу. Контуры народного характера рельефно очерчены Коласом в созданном им образе служившей при школе старой полешучки из трилогии «На росстанях». Ей органически присущи такие качества, как чуткость, сострадание, доброта, отзывчивость. Колас отмечает и довольно спокойное отношение белорусов к религии. В своей массе они далеки от фанатичной приверженности церковной догматике. Только так можно сохранять мир в условиях многоконфессионального общества.

Любопытно, что в качестве одной из существенных особенностей белорусского менталитета писатель называет склонность к отвлеченным размышлениям над фундаментальными проблемами человеческого существования. Он противопоставляет эту особенность откровенному практицизму и приземленности западной культуры. Колас близко подошел к пониманию сильной и перспективной стороны национального мировидения, без которой в принципе невозможно продвижение к новым рубежам освоения социоприродного мира. Актуальность данного положения особенно заметна сейчас, когда техногенное общество переживает глубокий кризис и остро стоит проблема цивилизационного выбора. Вместе с тем писатель осознает, как важно здесь чувство меры, оберегающее от крайних выводов. Он понимает, что рационально выверенные действия есть необходимое средство решения практических задач. Проблемы в целеполагании и реализации замыслов создают большие сложности при организации жизненной среды.

Колас с восхищением отмечает колоссальный народный опыт, носителями которого являются старожилы полесских деревень. Их знания, носящие сугубо личностный характер, базируются на многовековой практике, здравом смысле и устной традиции, охватывая народную агрономию, народную метеорологию, народную медицину и народную архитектуру. Писатель замечает: «Они знали, в какой день, в какой даже час надо выезжать с сохою в поле, при каких условиях надо сеять те или иные злаки. Им достаточно увидеть первый отлет журавлей на юг, чтобы сказать, каким будет овес».

Писатель подчеркивает, что на формирование национального менталитета влияли не только исторические обстоятельства развития народа и социальные формы его жизни – существенную роль в этом процессе сыграла также уникальная белорусская природа. Весьма показательны мысли главного героя трилогии Лобановича о том, что сама природа наложила на жителей Полесья свою печать. «Бесконечные болота учили их мудрому рассуждению, море лесов воспитывало в них осторожность – здесь так легко встретить опасность» (Я. Колас).

Для Коласа народ есть особая системная целостность, образованная отдельными людьми. А каждый человек представляет собой индивидуальное проявление народного духа. Но выражать суть народа отнюдь не означает растворяться в толпе, утрачивая свой облик. Напротив, писатель высоко ценит индивидуальность. Только инициативный человек, способный на самостоятельные ответственные действия, может достойно представлять свой народ. Белорусский мыслитель наделяет человека высоким онтологическим статусом. Основанием этого служит способность личности действовать осознанно, по своей воле, умение добиваться намеченных целей, готовность наращивать свой духовный потенциал.

Человек у Коласа – активно-действенный центр сущего. Однако великая миссия быть субъектом культурно-творческой деятельности человеку не дана изначально. На заре жизни индивид беспомощен. Невелики были силы людей и на заре времен. Да и в истории случаются периоды, когда целые народы испытывают проблемы в преодолении возникших трудностей. Очевидно, каждый человек должен самостоятельно проходить свой жизненный путь, определяя собственное положение в мире. Он, разумеется, не может этого делать, не вступая в общественные отношения с другими людьми, не усваивая опыт предков, не перенимая менталитет своего народа. Но неожиданно возникающие обстоятельства, новые ситуации, в которые вовлекается человек, нередко требуют от него нестандартных решений, и прежний опыт уже недостаточен. Участь человека – постоянно обновлять формы своей жизнедеятельности. Следовательно, он – существо неравновесное. Вполне понятное стремление к устойчивости, стабильности достигается посредством активного обустройства окружающей среды и укрепления собственного духа.

В новых исторических условиях Колас руководствуется фундаментальным принципом, известным еще Сократу: познавать себя – значит, постигать весь мир. Проникая в микрокосмос личности, мы открываем душу человека, а вместе с тем и целую большую Вселенную, которая представлена в душе.

Определение собственной жизненной позиции и прояснение своего отношения к миру невозможно без освобождения от распространенных догм и стереотипов мышления. Турсевич, персонаж трилогии, замечает, что «слепые общие выражения очень вредны, ибо они связывают уникальную мысль человека, успокаивают и убаюкивают ее, как убаюкивают крикливого ребенка, и не дают ей ходу там, где надо развернуть деятельность, чтобы найти причину. И, таким образом, через семью, а потом и через школу наш разум приучается пассивно воспринимать такие явления, которые далеко не исследованы и не истолкованы»[404].

Вот почему Колас убежден, что образование и просвещение надо начинать с формирования критического отношения к существующей действительности. Так, учитель Лобанович видит свою важнейшую задачу в том, чтобы его подопечные стали искать причины явлений и сознательно подходить к делам. Самостоятельность мышления для него была важнейшим условием социального сдвига и перехода к жизненным принципам, которые соответствуют достигнутому обществом уровню организации.

Важно отметить, что Колас отдает приоритет личности в ее цельности. Для него жизнь человека самодостаточна. «Что не говори, – рассуждает Лобанович, – а жизнь, уже сама по себе, есть бесценный дар… И никогда не утратит для нас интереса человек, ибо проявление его разума безгранично, ибо формы его жизни и его отношений к другим людям бесконечно разнообразны, далеко не выявлены и никогда не могут быть окончательными». Мысль призвана служить человеку, а не подавлять его. Не случайно Лобанович видит большую опасность для личности и ее самоидентификации в господстве над людьми пустых слов и выражений. Он ясно осознает, что ситуация, когда мысль оказывается более важной, чем сама жизнь, совершенно неприемлема.

Колас считает, что только личность, четко осознающая свои цели, знает, как их достигнуть, и способна успешно решать практические задачи. Таким образом, углубляясь в свой внутренний мир, постигая и обогащая его, мы готовим себя к выходу во внешнюю реальность, к ее освоению и преобразованию по собственным меркам. Эта мысль делает понятным огорчение Лобановича, вызванное тем, что люди не используют лежащее рядом с ними богатство только потому, что не умеют им распорядиться.

Колас осознает, что освоение внешнего мира не есть чисто механический процесс, который подчиняется строго объективным законам. Он понимает, какое большое значение имеет здесь субъективный человеческий фактор. Такой процесс в принципе невозможен без наделения смыслом вовлекаемых в орбиту нашей жизнедеятельности вещей. Вот почему «… дом только тогда живой, когда в нем есть хозяин, ибо хозяин – душа своего дома» (Я. Колас). Упорядочение предметной действительности, внесение в нее человеческого начала означает расширение горизонта культуры. Но если внешнепредметная деятельность превращается в самодостаточный процесс, она утрачивает человеческий смысл. Именно тогда из созданного людьми мира вымывается культурная составляющая. Остается лишь бездумная цивилизация, приобретающая чуждый, а то и враждебный людям характер.

Знакомство с творчеством Коласа убеждает, насколько глубоко он постиг связь личности и народа. Единство личности и народа для философски мыслящего писателя является непререкаемым идеалом. Он абсолютно убежден в том, что развитие культуры всегда выступает в той или иной национальной форме.

А ведь культура есть своеобразная матрица, содержащая коды жизнедеятельности людей. Вот почему сохранение культуры обеспечивает социальный мир и открывает перспективу для самореализации личности, тогда как ее разрушение чревато непредсказуемыми социальными потрясениями.

Идеалы белорусского народничества имеют более чем полувековую историю. Начав складываться еще в условиях крепостного права, они вошли в XX в., в котором их носители пережили ужасы первой в истории человечества мировой войны и войны гражданской. Время, наполненное бурными событиями и напряженной духовной жизнью, вносило свои коррективы в содержание этих идеалов. Хорошо заметно смещение акцентов анализа проблемы народа от собственно социальных аспектов его бытия к антропологическим и даже экзистенциальным. Сформулированный К. Калиновским идеал суверенитета народа в ходе дальнейших исследований существенно обогащается и побуждает к формированию новых идеалов. Ф. Богушевич обосновывает принципиальное положение о значении труда как элемента, определяющего характер народа и индивидуальные качества личности. Большой интерес вызывают его рассуждения о способности языка закреплять и транслировать мировоззрение людей. Важной вехой на пути эволюции народнических идеалов стала мысль Янки Купалы о соразмерности человека Космосу. Но особенно привлекает его изящная, развернутая и многосторонняя трактовка проблемы человеческой свободы. Между тем современник Янки Купалы Якуб Колас занят решением вопроса о самоутверждении человека в мире. Он приходит к убеждению, что существует динамическое единство личности и народа.

Несмотря на некоторый схематизм рассуждений, эти авторы внесли существенный вклад в исследование проблемы народа вообще и белорусского народа в частности как субъекта истории.

Преобладание литературно-художественной формы выражения народнических идеалов придало им свою специфику. Жанр не позволял заключить мировоззренческие идеалы белорусских писателей в строгие понятийно-терминологические рамки. Как правило, в их произведениях отсутствуют историко-философский материал, этнографические и культурологические данные. Зато писатели умело использовали художественные средства, призванные выразить общую идею через образ конкретного явления. Наглядность и содержательная глубина – все это несомненные достоинства работ представителей белорусского народничества.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК