Материалистический сенсуализм философии К.А. Гельвеция

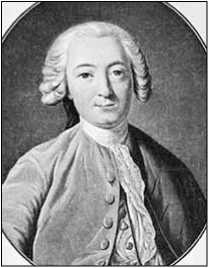

Клод Адриан Гельвеций (1715–1771) – наиболее яркий представитель этического направления в Просвещении. Он родился в Париже в семье придворного врача, учился в коллеже иезуитского ордена.

Уже в старших классах под влиянием «Философских писем» Вольтера прочитал локковский «Опыт о человеческом разумении» и стал горячим приверженцем материалистического сенсуализма, вынашивая мысль о его применении для углубления понимания жизнедеятельности человека и общества. В 1738 г. королева Мария Лещинская, желая облагодетельствовать своего личного врача, предоставила его сыну, молодому Гельвецию, должность генерального откупщика с годовой рентой 300 тыс. ливров. Будущий философ неожиданно стал богатейшим человеком. Одновременно он получил возможность в силу своего служебного положения непосредственно познакомиться с реальной жизнью французского народа.

Клод Адриан Гельвеций

В 1758 г. увидела свет книга Гельвеция «Об уме». Книга эта – плод более чем двадцатилетних раздумий автора – вызвала всеобщий интерес и стала одной из важнейших вех в развитии материалистической мысли XVIII в. во Франции. Вместе с тем это философское сочинение навлекло на автора самые злобные нападки со стороны противников материалистического мировоззрения и защитников старого режима. Книга Гельвеция была осуждена в специальном послании папы Климента XIV и приговорена парижским парламентом к сожжению. Только связи родителей при дворе и отречение Гельвеция от своей книги спасли его от ареста и суда.

Гельвеций был ошеломлен исключительной враждебностью, с которой была встречена его книга, чрезвычайно тяжело пережил бурю преследований, но втайне остался верен своим убеждениям. В 60-е гг. он приступил к подготовке новой книги, намереваясь подробнее изложить и лучше обосновать в ней положения своей антропосоциальной концепции. К середине 1769 г. работа над книгой, получившей название «О человеке», была завершена, но от намерения опубликовать ее Гельвеций отказался, опасаясь жестоких репрессий. Впервые эта книга была издана в 1772 г. в Гааге благодаря усилиям русского посла в Голландии князя Д.А. Голицына.

В целом влияние Гельвеция на современников было огромным. Его работы, запрещенные во Франции, выходили большими тиражами за границей и переводились на многие европейские языки.

Деятельность человеческого сознания (ума) Гельвеций характеризовал с позиций материалистического сенсуализма. Как и многие другие сторонники сенсуализма, он отталкивался от учения Локка, к которому в молодые годы испытывал исключительный интерес.

Однако со временем философ обнаруживает внутренне присущие локковскому сенсуализму противоречия и предпринимает попытку преодолеть их с последовательно материалистических позиций. В чем состоят эти противоречия? Как известно, борясь против теории «врожденных идей», Локк доказывал, что все представления и понятия имеют своей основой чувственные ощущения. Вместе с тем Локк допускал наряду с чувственным, внешним опытом существование рефлексии, внутреннего опыта, считая его самостоятельным источником знания. Таким образом, вопреки исходному сенсуалистическому принципу чувственного происхождения всех представлений Локк прибегал к внутреннему опыту, объектом которого он считал самодеятельность души. Гельвеций же приходит к выводу, что наш разум не способен самостоятельно, вне чувственного опыта творить «чистую мысль». С его точки зрения, из ощущения, из чувственного восприятия можно вывести все, даже самые абстрактные понятия. Согласно Гельвецию, причина образования наших мыслей заключается в двух пассивных силах, или способностях, человека: «Одна – способность получать различные впечатления, производимые на нас внешними предметами; она называется физической чувственностью. Другая – способность сохранять впечатления, производимые на нас внешними предметами. Она называется памятью, которая есть не что иное, как длящееся, но ослабленное ощущение». «Чувственность производит все наши представления», а в действиях нашего ума «все… сводится к ощущению» – вот центральный пункт гносеологии Гельвеция. Он полагал, что существо этих действий состоит «в нашей способности замечать сходства и различия», и в этом смысле «все операции ума сводятся к суждению». Поскольку же, рассуждал Гельвеций, первое представление о сходстве и различии предметов дает чувственное восприятие, постольку «суждение то же, что ощущение», и в конечном счете «судить – значит ощущать»[182].

Стремясь полностью вытеснить способ мышления, основанный на абстрактно-рационалистических, антропологических построениях, оторванных, как казалось Гельвецию, от реальной жизни, извращающих ее, он даже впадает в крайний эмпиризм. Гельвеций – убежденный защитник чувственного познания, которое так высокомерно было отвергнуто в абстрактно-рационалистических философских системах. Восстановление в своих правах чувственного начала Гельвеций считал условием построения новой, жизнеутверждающей, реалистической философии, обращенной к природе и человеку, а не к трансцендентным, иллюзорным началам и силам.

Хотя материалистический эмпиризм Гельвеция был реакцией на религиозно-схоластическое мышление, на односторонний рационализм и способствовал развитию опытных наук, он тем не менее впадал в другую крайность, принижал теоретическое мышление, роль научных абстракций. Попытка представить абстрактные понятия как простую сумму ощущений, ограничение роли ума лишь способностью наблюдать сходства и различия между предметами, игнорирование активной роли мышления в переработке данных чувственного познания в логические понятия не могли не привести теорию познания Гельвеция к не меньшей критике со стороны его оппонентов. Неудивительно, что стремление Гельвеция к крайнему, радикальному сенсуализму встретило отпор даже в различных течениях самого французского Просвещения.

Важно, однако, подчеркнуть, что значение Гельвеция в истории философии обусловлено прежде всего не его гносеологическими взглядами, а его этическим учением, учением о человеке и обществе. Теория познания у Гельвеция скорее носит подчиненный характер: материалистически истолкованный принцип сенсуализма прежде всего необходим ему для анализа антропосоциальных проблем. Его главная цель – выработать надежные принципы организации общественной жизни людей – «искусство жизни», опирающееся на опытное знание и, подобно естествознанию, имеющее характер строгой науки. Достижение этой цели, полагал он, возможно посредством изучения человека и его естественной истории. Если до сих пор человек рассматривался как исключительное существо, то Гельвеций в соответствии с духом своего времени предлагает рассматривать его как часть природы, полностью подчиненную ее общим законам. Согласно ему, человек – это биологический индивид, всегда равный себе, наделенный неизменными биофизиологически-ми и психологическими качествами.

Человек отнюдь не является продуктом истории на каждом этапе ее развития, а, напротив, выступает как исходный пункт формирования общества, определяет собой характер и специфику общественных отношений.

Каковы же отличительные черты этого абстрактного человека, из неизменной природы которого Гельвеций, как и другие просветители XVIII в., хотел вывести столь же неизменные начала социологии и этики? Человек Гельвеция – это прежде всего сенситивное, чувственное начало. Он автоматически избегает неприятных ощущений и стремится к ощущениям приятным; он избегает боли и всем своим существом тянется к удовольствию, счастью. Как и всякое живое существо, этот человек стремится к самосохранению. Гедонистическое начало властвует над ним безраздельно, пронизывает все его мысли и направляет все его действия.

Из чувственной природы человека Гельвеций выводит универсальный принцип эгоизма, себялюбия, который провозглашается им движущим началом общественной жизни. Чувственные страдания и удовольствия, считает Гельвеций, заставляют людей думать и действовать, они являются единственными рычагами, двигающими нравственный мир. Любовь к самому себе выступает основой интереса, который в свою очередь определяет все человеческие поступки. «Как физический мир морали подчиняется законам движения, – пишет Гельвеций, – так мир подчиняется законам интереса». Стремление людей к чему-либо помимо эгоистического интереса: к справедливости, добру и т. д. – всего лишь иллюзия. В действительности ими руководит либо страх перед страданием, выступающим как следствие несправедливости, либо стремление к награде за справедливый поступок. Поэтому, чтобы сделать поступки людей справедливыми, необходимо создать законы, строго карающие за несправедливость и щедро вознаграждающие за справедливость.

Принцип эгоизма направляет мысли и действия не только отдельной личности, но и больших сообществ людей и целых народов.

Однако возникает вопрос: если всякое действие человека направляется его эгоистичным интересом, как возможно различение добра и зла? Гельвеций считает, что злым является тот, кто, преследуя собственный интерес, вредит другим, добрым – тот, чей собственный интерес согласовывается с интересом общим. Поэтому согласованность с общим интересом выступает как мера доброты. Добром является так называемый разумный эгоизм. Гельвеций предлагает ревизию традиционных добродетелей. Не все, что считается добродетелью, в действительности является таковым. Так, например, девственность весталок или аскетизм отшельников являются иллюзорными добродетелями, поскольку безразличны относительно общественного интереса, не делают никому, кроме самих весталок или отшельников, ни добра, ни зла.

Повышенное внимание мыслителя к интересам и потребностям человека обусловливает его неуклонное стремление искать разгадку тайн общественной жизни в таких, казалось бы, низменных, обыденных, грубо эмпирических устремлениях, как забота о пище и одежде, о постройке жилищ, усовершенствовании средств труда, расширении производства и торговли, – одним словом, в деятельности людей, направленной на самосохранение и приумножение материальных благ. Гельвеций постоянно подчеркивал, что стремление избежать голода, найти пропитание заставило людей создавать и совершенствовать орудия труда, развивать свой ум. Мысль о зависимости уровня умственного развития от потребностей и жизненных интересов Гельвеций выразил в кратком выражении: «Ум является сыном нужды и интереса». В соответствии с этим определением он высказал предположение, что человеческая культура во всей своей совокупности есть порождение практических потребностей человека.

Такой подход позволил мыслителю сказать новое для французского материализма слово в характеристике становления человеческого сознания как родовой способности. Возникновение человеческого сознания Гельвеций связал не просто с общественной жизнью людей, а с их трудовой деятельностью, в частности с изготовлением и использованием ими орудий труда. К выявлению этой связи он подходил в ходе рассмотрения особенностей биологической организации человека, способствующей развитию интеллекта. Философ полагал, что разум развивается из чувственности потому, что благодаря наличию рук, пальцы которых могут манипулировать различными предметами, люди изготавливали различные орудия и средства добывания пищи (лук, стрелы, сети и пр.), строили жилища, изобретали и совершенствовали ремесла. Иначе говоря, богатство мышления зависит от умелости рук и гибкости пальцев. «Если бы природа, – считает Гельвеций, – создала на конце нашей руки не кисть, а лошадиное копыто, тогда, без сомнения, люди не знали бы ни ремесел, ни жилищ, а все еще бродили бы в лесах пугливыми стадами». И далее он пишет: «Если бы из языка любого народа вычеркнуть слова: лук, стрелы, сети и пр., – все, что предполагает употребление рук, то он оказался бы в своем умственном развитии ниже некоторых диких народов». Без рук, которые давали возможность трудиться, люди не смогли бы выйти из состояния дикости, создать цивилизацию и поднять ее «на такую ступень совершенства, какой она достигла теперь». Эти положения Гельвеция закладывали материалистическое основание для понимания антропогенеза. Вместе с тем легко заметить, что стремление Гельвеция целиком обусловить возможность трудовой деятельности человека организацией его руки не соответствует современным представлениям большинства антропологов, которые вслед за Энгельсом считают, что как раз наоборот, организация человеческой руки является продуктом самой трудовой деятельности. Тем не менее постановка вопроса о роли трудовой деятельности в формировании человеческого сознания является неоспоримым достижением французского мыслителя.

С материалистическим сенсуализмом, с учением о зависимости чувств и мыслей от внешних предметов и явлений тесно связана стержневая мысль антропосоциальной концепции Гельвеция о роли внешней среды в становлении и развитии человеческой личности. Идея о зависимости человека, всего его духовного облика от внешней среды приобретает у Гельвеция характер общеметодологической установки и пронизывает всю его систему теоретико-познавательных, социологических, этических и педагогических взглядов. Верный традиции Локка, Гельвеций отрицал какие бы то ни было врожденные способности человека. Все его способности, как познавательные, так и действенные, – суть приобретенные и поэтому зависят от внешнего окружения. Нет ни врожденного здравого смысла, ни морального чувства. «Все, включая эгоистическую любовь к самому себе, является приобретенным».

По Гельвецию, людям от рождения дана лишь «физическая чувствительность», из которой затем развивается ум как способность мыслить. Это означает, что в интеллектуальном отношении между людьми при рождении нет никаких различий, имеет место полное равенство. Последующее умственное неравенство людей Гельвеций рассматривал как результат неизбежного различия в воспитании. Под воспитанием ума имелось в виду не только и не столько целенаправленное педагогическое воздействие, сколько вся совокупность внешних факторов и прежде всего политическая форма правления, действующие государственные законы, формирующие у человека определенную направленность сознания. При этом Гельвеций придавал кардинальное значение «случаю», т. е. различного рода непредусмотренным внешним влияниям на формирование человека. Считая, что «случай» с необходимостью занимает в воспитании «крупнейшее место», он настаивал на том, что «никто не получает вполне одинакового воспитания» и «не бывает поставлен в совершенно одинаковые условия». Положение о прирожденном равенстве людей в умственном отношении (при условии отсутствия органических дефектов в строении их органов чувств, мозга и нервной системы) дополнялось утверждением Гельвеция о том, что в благоприятной обстановке все они могут подняться на вершины духовной культуры. Он писал, что люди похожи на деревья одной породы, семена которых, будучи абсолютно одинаковыми, необходимо вырастают в множество разнообразных форм, ибо никогда не попадают в одинаковую землю и не испытывают на себе совершенно одинакового действия ветров, солнца и дождя.

Гельвециевская концепция формирования ума имела ярко выраженную антиэлитарную направленность. Можно определенно утверждать, что ни одна из идей Гельвеция не породила такого взрыва негодования, как его идея об умственном равенстве людей. Папа Римский, двор, профессора Сорбонны, парижские парламентарии, феодальная знать, высшее духовенство и версальские куртизанки увидели в этой идее вызов. Все они не могли не ощутить чего-то в высшей степени святотатственного и мятежного в утверждении, что простолюдин может быть таким же умным и одаренным, как и представители аристократии, и в состоянии не хуже их управлять государством.

Однако Гельвеций не ограничивал проблему воспитания человека только анализом его умственных способностей. Исходя из локковского понимания сознания новорожденного как «чистого листа», он утверждал, что ни один человек не рождается добрым и ни один человек не рождается злым. По его мнению, люди рождаются не только без идей, но также без характеров и безразличные к нравственному добру и злу, т. е. не только в интеллектуальном, но и в нравственном отношении «человек в колыбели – ничто, и его предрассудки и, наконец, даже чувство себялюбия, – все в нем благоприобретенное»[183].

Гельвеций, конечно, ошибался, когда полностью отрицал роль особенностей биологической организации, различных природных задатков людей в их духовном развитии. Но сама эта ошибка, как представляется, вытекала из его стремления раз и навсегда покончить с теорией «врожденных идей», с концепцией фатальной предопределенности умственного неравенства людей. Сводя на нет биологический фактор, значение наследственности, абсолютизируя роль среды в становлении и развитии человека, он хотел прежде всего подчеркнуть, что судьба людей, их счастье зависят от них самих, что они сами на основе своего разума и воли могут творить свое будущее.

Необходимо, однако, особо отметить, что из данной, в общем-то ошибочной, концепции Гельвеция следовали в высшей степени революционные выводы. Главным практическим выводом из доктрины Гельвеция было то, что поскольку свойства человека не заданы от рождения, то важно сформировать определенные условия жизни и воспитания, чтобы получить такого человека, который нам нужен. Иначе говоря, из концепции Гельвеция о роли среды следовало, что человека можно целенаправленно изменить и воспитать, сформировать у него желаемые качества, черты характера и поведения, соответствующим образом изменив среду, в которой он живет и действует. Основным средством достижения данной цели является создание такого государственного устройства, которое обеспечило бы выполнение этой задачи. Таким образом, этика Гельвеция оказывается тесно связанной с правом и политикой. В хорошо устроенном государстве с разумными законами каждому человеку выгодно быть добродетельным, только безумец может творить зло, и его нужно уже скорее лечить, чем наказывать.

Этим идеям Гельвеция суждено было оказать не меньшее влияние на духовное и социально-политическое развитие Западной Европы, чем учению Ф. Бэкона о роли научного познания в жизни людей. Не случайно Гельвеция называли «Бэконом морального мира», «апостолом и мучеником новой философии». Его идеям о необходимости изменения общественной среды в целях формирования нового человека последовали многие. А между тем данные идеи, как показал последующий исторический опыт, оказались далеко не безобидными, поскольку вольно или невольно давали санкцию на крупномасштабное волюнтаристское социальное экспериментирование, содержали в себе стремление подчинить жизнь человека абсолютному и вездесущему планированию, навязать естественно-историческому, спонтанному развитию общества искусственно-рациональный проект, правильность и положительные практические последствия которого ввиду сложности и многовариантности общественного развития ничем, кроме собственной убежденности его авторов, не могли быть гарантированы. В теоретической области такого рода стремления и тенденции неизбежно вели к упрощенному толкованию общественного развития, к пониманию общества не как сложного, внутренне противоречивого и многомерного организма, а как какого-то механического агрегата, функционирующего и развивающегося по строго определенным, раз и навсегда данным законам. В социально-политической плоскости они грозили обернуться практикой тоталитаризма. По существу эти идеи и установки были углублением и продолжением основных положений рационализма, который ко времени Гельвеция стал доминирующим принципом философствования в Западной Европе. Напомним, что рационализм как мировоззренчески-методологический, социально-политический и социально-психологический феномен был главным образом сориентирован на целенаправленное (на основе разума) преобразование окружающего мира, на создание теории бесконечного общественного прогресса, на развитие науки и техники как орудия изменения действительности.

Наследниками просветительского рационализма XVIII в., и в частности рационализма Гельвеция, были не только Гегель, воспринявший от просветителей веру в разум и прогресс, но и целая плеяда утопических социалистов (Сен-Симон, Фурье, Оуэн и др.), искавших формулу или таблицу, на основе которой можно будет «рационально» преобразовывать общественное бытие людей, а также всевозможные революционеры, мечтавшие посредством насильственного изменения социальной среды сделать совершеннее жизнь общества и человека. К последним относятся и основоположники марксизма – Маркс и Энгельс, полагавшие, что им наконец удалось разработать «сугубо научную» теорию общественного развития, которая может послужить мощным идеологическим оружием революционного преобразования мира на коммунистических началах.

В заключение отметим, что, хотя Гельвеций пользовался всеми привилегиями «старого режима», радикализмом своих работ он активно готовил разрушение этого социального строя. Наверное, не было «мученика новой философии», который вел бы более независимую и приятную жизнь, чем он.

В начале революции его бюст был увенчан лавром, а его дочерям присвоен статус «дочерей народа». Однако уже Робеспьер выступил против Гельвеция, противопоставив ему Руссо. А Наполеон, который, будучи генералом, нанес почетный визит вдове Гельвеция, став императором, приказал выбросить его книги из своей библиотеки. Таким образом, судьба идейного наследия Гельвеция была глубоко противоречивой и неоднозначной.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК