Феноменология Э. Гуссерля

Философия немецкого мыслителя Эдмунда Гуссерля (1859–1938), получившая название феноменология (от греч. phainomena – явление -1– логия), занимает особое место в историко-философском процессе. Она во многом определила становление и дальнейшее развитие ряда течений современной философской мысли, явившись отражением противоречивых и разнонаправленных тенденций, характерных для западной философии второй половины XIX – начала XX в. Философская концепция Э. Гуссерля является одной из самых сложных для понимания и исследования. Не в последнюю очередь это связано с тем, что немецкий мыслитель ставит перед собой задачу: преодолеть оппозиции, альтернативы, сложившиеся в европейской философии, в частности дуализм материализма и идеализма, номинализма и реализма, рационализма и эмпиризма, объективного и субъективного, вещи и понятия о ней.

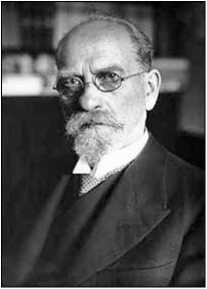

Эдмунд Гуссерль

Среди этих оппозиций наиболее значимой Э. Гуссерль считает натуралистическую установку, противопоставляющую бытие и сознание. По его мнению, эта установка характерна не только для обыденного сознания, но и для всей прежней науки и философии.

Трактуя знание как однозначное отражение реальности в чувственных восприятиях, такая установка, считает основоположник феноменологии, становится одной из причин кризиса европейских наук. Э. Гуссерль вносит существенные коррективы в философский язык: он исключает из своей теоретической конструкции часть традиционных терминов, заменяет их новыми; используя философские понятия, он то наделяет их привычным смыслом, то придает им новые значения. Непросто ответить и на вопрос, чем является феноменология: концепцией или методом. Сам же мыслитель отмечает, что его теоретическая конструкция является методом и в силу этого она одновременно представляет собой доктрину. Все это усложняет интерпретацию концепции, предложенной родоначальником феноменологии. Несмотря на указанные трудности, попытаемся выделить и проанализировать основные идеи Гуссерля.

В ранних работах Э. Гуссерль претендует на построение «философии как строгой науки», определяя в качестве основного объекта своих исследований научное знание и познание. Тем самым философия становится наукой о науке, т. е. «наукоучением». Как науко-учение философия должна ответить на вопрос об объективности познания, а также объяснить, как возможна научная теория. Такая постановка вопросов вполне укладывается в рамки классического рационализма. Ставя перед собой задачу исследования науки, Э. Гуссерль особое внимание уделяет характеристике истины, поскольку именно она является целью научного познания. Он указывает на следующие признаки истинного знания: очевидность, достоверность, всеобщность, общезначимость, обязательность. Однако такие характеристики признавали и его предшественники. Расхождение с классической традицией начинается с того момента, когда основоположник феноменологии устраняет знак тождества между истинным и познанным. Обосновывая свою позицию, Гуссерль поясняет, что значительную часть положений (в том числе и научных) мы переживаем как абсолютно обязательные, не познавая их лично и даже не имея возможности это сделать. Поэтому истина – это осознание обязательности какого-либо положения или знания, несоответствие содержания знания объективным закономерностям.

Тем самым немецкий философ отказывается от идеи тождественности мира и знаний о нем, характерной для классической традиции. Для логики и философии, отмечает Гуссерль, важна именно абсолютная принудительность истины, ее регулирующий эффект. Истина не познается, она переживается. Подобные выводы философа не только выходят за рамки классического рационализма, но и направлены против позитивистского утверждения о тождественности истинного и естественнонаучного знания.

Если истина не определяется соответствием содержания знаний внешнему миру, следовательно, внешний мир не может являться основанием истинного знания, а значит, предпосылкой науки. Наука становится беспредпосылочной, т. е. лишенной внешней детерминации. Вследствие таких рассуждений основание истины, понятой как общезначимость и принудительность, остается искать только в самом сознании. Обращаясь к анализу человеческого сознания, Гуссерль фактически отходит от своей первоначальной установки объективного изучения идеального.

Смена ориентации определяет новый круг приоритетных проблем, рассматриваемых в рамках феноменологической концепции.

Исследование сознания, обнаружение внеопытных и внеисторических структур, которые обеспечивают его реальное функционирование и совпадают с идеальными значениями, выраженными в языке и психологических переживаниях, а также поиск изначальных основ знания – такие задачи ставит перед собой основоположник феноменологии. Гуссерль ищет в сознании те инвариантные (устойчивые, неизменные) характеристики, которые делают возможным восприятие объекта и другие акты познания. По его глубокому убеждению, философ должен изучать не объекты, а то, каким образом эти объекты познаются субъектом. Тем самым сознание становится у немецкого мыслителя действительной и очевидной «первоосновой» науки.

Первоначально Гуссерль определяет свою феноменологию как «первую философию», как строгую науку о «чистых» принципах сознания и знания, как универсальное учение о методе, которое выявляет априорные условия мыслимое™ предметов и «чистые» структуры сознания независимо от сфер их применения. Интерес к «чистым» (всеобщим) структурам сознания, свободным от эмпирических наслоений, указывает на то, что немецкий философ вслед за И. Кантом встает на позиции трансцендентального идеализма и априоризма. В рамках феноменологии анализируется не реальное сознание, а его теоретическая модель.

По Гуссерлю, сознание – это непрерывный поток, поэтому исследование его извне путем выхода за его пределы и использование методов доказательства не является продуктивным. Основоположник феноменологии предлагает принципиально иной подход к решению данной проблемы. По его мнению, основным методом обнаружения сущности и структуры сознания является метод «непосредственного погружения в его поток», а также использование прямой интуиции, интеллектуальной интроспекции, «непосредственного усматривания сущности».

Еще одним методом обнаружения чистого сознания («чистое сознание» – это качества, присущие сознанию всех людей) является феноменологическая редукция (от лат. reductio – возвращение, отодвигание назад). Разъясняя ее сущность, Э. Гуссерль полемизирует с И. Кантом. Его не устраивает прежде всего кантовская «вещь-в-себе» – положение о реальности внешнего мира, которое, как отмечает философ, делает непреодолимым разрыв между бытием и сознанием.

В этой связи процедура феноменологической редукции предполагает в первую очередь устранение идеи объективности существования мира в качестве предмета философского анализа, а также исключение естественнонаучных знаний о мире и суждений о самом сознании, предлагаемых психологией, историей, науками о культуре и т. д. Принцип воздержания от каких-либо суждений о мире носит название «эпохе» (греческое слово, обозначающее сомнение). Вместе с тем Гуссерль не собирается оспаривать существование реального мира и утверждать, что мир существует исключительно в сознании: это привело бы философа к наивному идеализму. Он просто «заключает этот мир в скобки», т. е. просто воздерживается от каких-либо суждений, имеющих отношение к реальности этого мира. Таким образом, под методом редукции родоначальник феноменологии прежде всего понимает обращение сознания к пониманию самого себя, своих действий и их содержания, к своим глубинным основам.

Сознание у Гуссерля не субстанционально, не замкнуто в самом себе, оно интенционально. Интенциональностъ (от лат. intentio – стремление) является одним из основных понятий феноменологии. Данное понятие возникло в рамках средневековой философии, а в XIX в. его вновь использовал немецкий философ Ф. Брентано. Взгляды последнего оказали существенное влияние на Гуссерля.

Интенциональность, согласно Гуссерлю, представляет собой сущность, свойство всех актов сознания, означающее направленность сознания на предмет, поскольку сознание всегда есть осознание чего-либо. Направленность на внешний мир, на объект – отличительная особенность сознания. Предмет находится не в сознании, а напротив сознания, выступает как его коррелят (соответствие). Это не реальный, объективный предмет, это воспринятое, взятое на веру, предположенное самим сознанием. Сознание направляет свою деятельность на предмет и наполняется предчувствием этого предмета. Все акты сознания получают предметное содержание, а сознание задает смысл и значение самому объекту. Тем самым, по мнению Э. Гуссерля, преодолевается извечный дуализм объективного и субъективного, объекта и субъекта. Раскрывая содержание интенциональности, немецкий мыслитель использует такие понятия платоновской и аристотелевской философии, как ноэзис и ноэма. Ноэзис (от греч. noesis – интуиция) – это и есть предметная направленность сознания. Ноэма (от греч. поета – мысль) – это то, что мыслится в качестве предметного содержания интенционального отношения, которое, по Гуссерлю, задается не предметом, а типом сознания.

Идея интенциональности сознания радикальным образом противостоит идее его субстанциональности, которая наиболее четко обозначена в философии Р. Декарта и является доминирующей в классической европейской традиции.

Идея интенциональности сознания разрушает декартовское отождествление человеческого «Я» и сознания, т. е. ситуацию, когда субъект принимает свое сознание за самого себя. Интенциональность предполагает наличие глубинного «Я», направляющего само сознание.

Поскольку интенциональность не подчиняется никакой причинности, бытие и сознание, объект и субъект лишены причинно-функциональной зависимости. Данное обстоятельство создает угрозу солипсизма, согласно которому несомненной реальностью является познающий субъект, а все остальное существует лишь в его сознании. В связи с этим актуальнейшей становится проблема обнаружения иного сознания, иного «Я» (Другого). С целью устранения возникшего затруднения Э. Гуссерль предлагает идею трансцендентальной интерсубъективности, согласно которой субъект может выйти (трансцендировать) за пределы своего сознания с помощью метода аналогии, а также через воспоминание самого себя обнаружить другое «Я» – Другого.

В контексте идеи интенциональности сознания проясняется и сущность понятия «феномен». Гуссерль не принимает кантовскую трактовку феномена. У Канта «феномен» означает то, как нам действительность является в сознании, будучи упорядоченной научными методами и априорными формами трансцендентального субъекта. У Гуссерля феномен – это первичные смыслы предметов, представленные в чистом сознании. Таким образом, феномены – это не явления чего-то внешнего в сознании (например, предмета), это данности сознания, через которые демонстрирует себя как реальность, так и смысловое содержание (реальное или идеальное). Сам феномен, по мнению немецкого философа, многослоен, он включает в себя: 1) языковую оболочку; 2) различные переживания; 3) предмет, мыслимый в сознании; 4) смысл, представляющий собой инвариантную структуру и содержание языковых выражений.

Последние два слоя феноменов связаны с интенциональностью сознания. Феномен у Гуссерля присутствует в сознании только благодаря процедуре наделения его определенным смыслом, а также благодаря интенциональности самого сознания, которое и определяет сущность феноменов. Основоположник феноменологии предлагает особый вариант трансцендентального идеализма. В отличие от И. Канта, в философии которого сущность сознания определена наличием в нем априорных форм, у Гуссерля сущность сознания определена его интенциональностью. Феномен Канта – это логически сконструированная модель реальности, феномен Гуссерля – это смысловая конструкция. Трансцендентальный субъект (абстрактный представитель человеческого рода) в феноменологии – это не носитель универсальных логико-понятийных форм, это мир общезначимых истин, которые далеко не всегда логически обоснованы, но тем не менее возвышаются над эмпирическим сознанием и определяют его смысл.

По существу немецкий философ стремится осуществить прорыв к подлинному «Я», не сводимому только к тому, что фиксируется мышлением.

Гуссерль не ставит под сомнение активность сознания, но в отличие от классической традиции он не сводит ее к способности представлять все сущее в виде схем логико-математического типа. Активность сознания в виде интенциональности – это смыслообразующая деятельность, результатом которой является жизненный мир. «Жизненный мир» – это понятие философии позднего Гуссерля, означающее мир в его значении для человека. В таком контексте мир предстает как развертывание субъективности в историческом процессе, как становление и развитие человеческой культуры. Жизненный мир предшествует всякой рефлексивной деятельности, науке, являясь по существу их основанием; внерациональное становится детерминантой рационального. Таким образом, Э. Гуссерль закладывает основы иррационализма.

Анализируя сущность и причины кризиса европейской науки, основоположник феноменологии отмечает, что в процессе своего развития она отошла от жизненного мира, его целостности, превратила его в сумму фактов, а разум лишила этического, смысложизненного измерения.

В рамках феноменологического учения формируется особый вариант гносеологии, отличный от классического. Познавать, по Гуссерлю, – это значит воспроизводить целостность предмета в целостности сознания. Отсюда и специфическая структура познавательного процесса: чтобы познать сущее, отмечает немецкий мыслитель, нужно осуществить самопознание, самопонимание «Я», а последнее возможно только через понимание культуры. Мир таков, каков сам человек в его историческом и социокультурном измерении. Чтобы воспроизвести предмет как целостность, необходимо использовать и особый метод – эйдетическое описание, использующее образы, непосредственно схватывающие системные свойства предмета.

В своих взглядах Гуссерль проделал значительную эволюцию. Отталкиваясь от первоначального понимания философии как наукоучения, в 20-30-е гг. XX в. он приходит к выводу, что основным объектом философского анализа должен стать «жизненный мир».

Феноменология, крупнейшим представителем которой наряду с Э. Гуссерлем является французский философ М. Мерло-Понти, оказала существенное влияние на такие философские течения, как экзистенциализм, персонализм, герменевтика, ее влияние прослеживается в социологии (А. Шюц), психиатрии (В. Франкл), этике (М. Шелер) и т. д.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК