Русские мыслители о судьбе России (И.А. Ильин, евразийцы)

Русские мыслители всегда придавали особое значение теме самой России, смыслу ее истории, путям самоопределения в мировом сообществе. Для тех, кто после Октябрьской революции оказался в изгнании, она приобрела особую остроту, стала проблемой «кровоточащего сердца». Именно в эмиграции, по словам Л.П. Карсавина, они почувствовали, что действительно существует самостоятельная субстанция русского духа.

Большая часть размышлений русских мыслителей об исторической судьбе России представляет собой эмоциональный пересказ интуитивного предвосхищения будущего Российской державы. Однако есть среди них и философские концепции, которые представляют собой теоретически обоснованные модели, своеобразные сценарии возможного развития России.

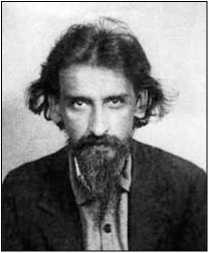

И.Л. Ильин

Одним из тех, кого до глубины души волновала и беспокоила судьба России, был выдающийся русский религиозный мыслитель Иван Александрович Ильин (1882 1954). В своих рассуждениях об историческом месте Российской державы и ее будущем он исходил из того, что Россию следует рассматривать как уникальное явление в силу того, что она является не простой совокупностью территорий и племен, не искусственным механизмом, а целостным, исторически сложившимся и имеющим свое культурное оправдание организмом. Согласно взглядам Ильина, Россия как целостность особого рода характеризуется географическим, государственным, хозяйственным, стратегическим, духовным, языковым и культурным единством своих частей. Благодаря своей евразийской сущности, а также специфике географического местонахождения, Россия стала опорой равновесия между Западом и Востоком. В связи с этим сохранение ее целостности, считает русский мыслитель, – это не внутреннее дело страны, это дело всего человечества. Вместе с тем, по его мнению, давно возникло и продолжает существовать стремление разделить Россию на части, что по существу равнозначно ее уничтожению. Предпринимаются попытки теоретически обосновать необходимость ликвидации целостности России. Согласно логике рассуждений сторонников раздела России, национальная независимость и развитие народов и племен, входящих в ее состав, возможны только при наличии государственности и суверенитета: сколько племен и народов, столько должно быть и государств. Ильин решительно возражает против таких доводов, поскольку национальное деление никогда не совпадало с государственным. История свидетельствует о том, что не все народы способны к государственной самостоятельности. Многие малые народы потому и выдержали испытание временем, что присоединились к другим, более могущественным. Таким образом, подчеркивает русский мыслитель, национальная независимость не тождественна созданию самостоятельного национального государства.

Ильин замечает, что за подобного рода теоретическими выводами скрывается политическая деятельность, направленная на территориальный раздел России. Однако как осуществить такой раздел, если различные народы расселились по всей стране, если не существует этнически чистой территориальной заселенности? Ситуация усложняется и наличием значительного количества межнациональных браков. Несмотря на перечисленные выше обстоятельства, отмечает русский философ, большевики начали строить свою политическую деятельность именно с территориального раздела России. Однако в чистом виде осуществить им это не удалось. «Свои» территории получили только наиболее крупные народы, но при этом часть их все равно осталась на территории, занятой другими народами. По мнению Ильина, такое политическое решение только обострило межнациональные отношения, особенно на Кавказе и в Средней Азии. Возникшие в результате территориального раздела национальные конфликты удалось погасить лишь с помощью военной силы. Тем не менее остались очаги, источники национальных взрывов, так называемые национальные узлы, которые когда-то все равно придется распутывать. Политическое размежевание, начавшееся с территориального раздела, не было доведено до конца, поскольку не все народы, получившие свои территории, создали независимые, самостоятельные государства и вышли из состава России.

Другим аргументом, которым пользуются сторонники расчленения России, является утверждение о том, что русское большинство всегда угнетало национальные меньшинства. По мнению Ильина, это утверждение не соответствует истине, поскольку на момент Октябрьской революции в России было столько же народов, сколько их первоначально вошло в состав России. Ни один из народов не был денационализирован. В отличие от германцев, растворивших в себе ряд славянских племен и насильственно уничтоживших их самобытность, Россия сохранила своеобразие населяющих ее народов.

И. Ильин подчеркивает, что процесс денационализации народов и племен в России начался с приходом к власти большевиков. Как это ни парадоксально, осуществлялся он под лозунгом расцвета национальных меньшинств. Однако эти благие намерения превратились в насильственное подтягивание одних народов до уровня других, что привело к разрушению традиций малых народов, их быта, в целом жизненного уклада, стало началом их уничтожения. Таким образом, делает вывод русский мыслитель, политическая практика большевиков как нельзя лучше доказала неверность теоретической аргументации сторонников раздела России.

В работах Ильина есть не только глубокий исторический и социально-философский анализ того, что уже произошло в России, но и своеобразные прогнозы ее дальнейшего существования и развития. Выдающийся русский мыслитель считает, что в постбольшевистский период, который будет представлять собой политический и идеологический хаос, не исключена возможность усиления тенденций, ведущих к расчленению России. Причем этот процесс может выдаваться за победу независимости, демократии, федерализма. Ильин считает, что реакция на лозунг «Народы бывшей России, расчленяйтесь» может быть двух видов: 1) внутри России возникнет национальная диктатура, которая преодолеет все сепаратистские движения; 2) такая диктатура не возникнет, и тогда начнется анархия, которая породит стремление отдельных частей страны искать спасение в отделении от России. В результате реализации последнего сценария может возникнуть целый ряд самостоятельных государств с расстроенным бюджетом и подорванной денежной системой, что с неизбежностью потребует валютных займов. Последние, по мнению Ильина, будут выдаваться другими государствами только под гарантии демократических, военных, торгово-производственных преобразований в отделившихся регионах. В возникшей ситуации, считает он, никто не вспомнит былую федерацию, а отделившиеся народы отдадут предпочтение иностранному рабству, а не всероссийскому единству. В этом случае победу одержит «сепаратистское сумасшествие». Второй сценарий, возможность которого предвидел Ильин, в 90-е гг. XX в., по существу, реализовался на всем постсоветском пространстве.

Русский мыслитель открыто ставит вопрос о том, кто объективно заинтересован в распаде России. В первую очередь, по его мнению, в этом заинтересованы государства, которые никогда не принимали самобытность России, сам ее дух, всегда испытывали неосознанный страх перед ее единством и враждебность к православию. Распад России совпадает с их экономическими, торговыми и стратегическими интересами, поскольку государственные образования, возникшие в результате ее расчленения, можно включить в сферу своего влияния и контроля. Поскольку сама западная цивилизация находится в кризисном состоянии, она требует притока свежих сил для своего возрождения. Получить их она может в результате разрушения единства России.

Вместе с тем дело обстоит не так просто. Разрушение России как целостного организма может привести к превращению ее в «большой отстойник» (Ильин), куда направятся «социальные отбросы» из других стран, политические, религиозные, криминальные авантюристы со всего мира. Таким образом, Россия может стать криминальной угрозой человечеству. Сепаратистское движение неизбежно приведет к межнациональным столкновениям и даже к гражданской войне на национальной основе. Все это негативно повлияет на ход мировой истории, наложит свой отпечаток на судьбу человечества.

Характеризуя результаты возможного расчленения России как разрушительные, Ильин вместе с тем подчеркивает, что Россия, как всякий мощный организм, от этого не погибнет. Она постепенно соберет свои части в единое целое. Россия – это прежде всего великий народ, который не потерял, не растратил свои творческие силы, у которого есть свое историческое призвание. Этот народ испытывает потребность в мирном труде, в национальной культуре. У него есть инстинкт самосохранения, который поможет ему возродиться. Как определить задачу каждого в этом процессе возрождения? Согласно взглядам русского мыслителя, путь может быть только один – патриотизм, противостоящий фанатичному интернационализму. Любовь к родине не появляется неожиданно, сама по себе: она является творческим актом духовного самоопределения перед лицом Бога. Родину можно обрести только с помощью любви, которая несовместима со злобой и ненавистью к другим народам. Злоба и ненависть – это проявления шовинизма и национальной гордыни, которые могут только разрушить любовь к родине, а не усилить и укрепить ее. Ильин – сторонник духовного патриотизма, соединяющего в себе инстинкт родины и дух таким образом, что инстинкт приобретает форму духовности, а дух получает творческую силу. Ильин никогда не сомневался в том, что Россия сможет проявить здоровый инстинкт самосохранения, имеющийся в каждом народе, соединить его со своим духовным самочувствием, ибо только на основе такого синтеза произойдет ее переход к новому, более высокому этапу развития. И сколько бы ни пытались исказить духовный лик народа, нельзя уничтожить его национальный дух и национальный инстинкт самосохранения.

Таким образом, русский мыслитель связывает возрождение русского государства с возникновением и оформлением нового русского национализма, согласно которому любовь к родине должна быть только духовной. Это любовь не к внешней стороне жизни народа, не к национальному быту, не только желание сохранять и демонстрировать обряды и обычаи, это любовь к национальному духу. Чтобы любить родину, нужно прежде всего иметь духовный опыт. Последний многогранен и разнообразен, поэтому нет общего для всех пути к родине, у каждого этот путь свой, особый, личный. Любить родину – это значит слиться с ней до самоотречения, поскольку подлинная любовь всегда заставляет любить объект любви больше, чем себя.

В русле логики рассуждений мыслителя русский народ предстает не как простая совокупность людей русской национальности. Это совокупность людей, которые могут принадлежать к разным национальностям, но объединены единым началом – общим национальным духом. Подлинная любовь к народу не требует любви к каждому его представителю, поскольку среди народа может быть и чернь. К черни относятся не обделенные в материальном смысле слои населения, а те, кто отказался от своей национальной культуры. Таким образом, патриот любит не народ вообще, а народ, который ведет духовную жизнь.

Возрождение духовности народа равнозначно возрождению самой России. Ильин не случайно заостряет внимание на духовности. По его убеждению, именно духовная слабость русского народа, отсутствие духовно-нравственных сил для преодоления трудностей, возникших в начале XX в., привели Россию к кризису. Причина кризиса не в экономической или политической сфере, кризис в самой русской культуре, он охватил государственность, семью, образование, религиозность, нравственность, национальный характер в целом. В связи с этим первоочередной задачей является обновление основ русской культуры, воспитание в народе нового русского духовного характера. Первичными основами русской культуры являются культура сердца, созерцание, свобода, предметность (ориентированность на предмет и наполненность им). Идее сердца русский мыслитель отводит центральное место в культуре. Согласно ей, творческой основой русской души является любовь. Русский человек может стремиться только к тому, что порождено любовью.

По мнению Ильина, Россия сможет выйти из кризиса, если ей удастся синтезировать три основы развития духа: свободу, предметность, любовь. Именно эта посылка должна стать основополагающей для формирования новой русской творческой идеи, которая должна быть религиозно укоренена, поскольку бытие русских всегда определялось православием. Мыслитель считает, что будущая Россия обязательно станет могущественным государством, которое будет беречь и приумножать русскую национальную культуру с ее своеобразным национальным духом. Что касается государственного строя, то он неразрывно связан с жизнью народа, с климатом, религией, размерами страны, правосознанием, поэтому он не может быть выбран произвольно. Наиболее адекватной формой правления для русского государства является монархия. Монархия, по мнению Ильина, – это не обращение к прошлому: это шаг вперед, поскольку монархия представляет собой не только определенную форму государственного правления, но и особое состояние человеческой мысли и духа, а также соответствующий последним уровень правосознания. И до этого уровня правосознания нынешнему русскому народу нужно еще дорасти. Можно соглашаться или не соглашаться с логикой рассуждений, исходными положениями, теоретическими выводами и социальными предсказаниями Ильина, однако нельзя не восхищаться его любовью к родине, верой в русский народ, который, по мнению мыслителя, способен пройти путь духовного очищения.

Интерес к судьбе России, стремление определить тенденции ее дальнейшего развития характерны и для такого течения русской мысли послереволюционного периода, как евразийство, возникшее в 1921 г. в Софии. У его истоков стояли молодые эмигранты из России Н.С. Трубецкой (1890–1938), П.Н. Савицкий (1895–1965), Г.В. Флоровский (1893–1979), П.П. Савчинский (1892–1985). Однако еще до революции идеи евразийства были высказаны Г.В. Вернадским (1887–1973) и Н.С. Трубецким.

Евразийство явилось определенным этапом развития традиций русской историософии, ставящей перед собой задачу определить смысл российской истории и предназначение самой России.

Л.П. Карсавин

В развитии евразийства можно выделить три периода: на начальном этапе (1921–1925) деятельность его приверженцев осуществляется в Восточной Европе и Германии, на следующем этапе (1926–1929) центром движения становится Париж, а главным теоретиком является Лев Платонович Карсавин (1882–1952), последний этап (1930–1939) характеризуется кризисным состоянием и расколом внутри движения. Своеобразным манифестом евразийского движения стала книга Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» (1920). Для евразийцев основными остаются вопросы, характерные для всей русской философии: вопросы о Христе, о России, о смысле истории и о предназначении человека.

Евразийское движение строится на основе строгой теоретической концепции, исходным тезисом которой является утверждение о том, что Россия – это уникальное образование, содержащее в себе азиатские и европейские элементы. При этом, по мнению сторонников евразийства, именно азиатская составляющая является доминирующей. Начиная с Петра I, Россия стремилась приобрести статус европейского государства. Но зачем? Все равно европейская общественность весьма скептически оценивала эти попытки, поскольку, с ее точки зрения, Россия является слишком азиатской, чтобы быть европейской. Ее «европеизм» может быть только чисто внешним. По этой причине, подчеркивают евразийцы, Европа прямо или косвенно демонстрировала по отношению к Российскому государству позицию изоляционизма. Следовательно, Россия должна противопоставить западному изоляционизму изоляционизм восточный. Ей нечего делать на Западе, ее место на Востоке.

В рамках евразийского движения предпринимаются попытки пересмотреть привычные трактовки событий российской истории. Как считают некоторые представители этого течения, истоком, началом Российского государства как евразийского образования является не Киевская Русь, а монгольская феодальная империя. У Н. Трубецкого, например, можно найти идею о том, что Московское княжество восприняло идею евразийского единства от Чингисхана. Евразийцы подвергают Запад радикальной критике. Причипы многочисленных кризисов, особенно в XX в., следует искать в западной культуре, в ее основных установках. Весьма отрицательную роль в развитии незападных народов, отмечают они, играет идея европоцентризма, европейского превосходства. ЕІод ее влиянием неевропейские народы начали оценивать свои своеобразные национальные культуры по европейским стандартам и приходить к выводу о своей национальной неполноценности. Результатом явился их отказ от национальных культур и национальных корней. Желание догнать Европу породило стремление перескочить через необходимые ступени собственного исторического развития. Реализация этого желания потребовала много сил и энергии, что ослабило, истощило неевропейские государства и уничтожило их культуру. Сторонники евразийства считают необходимым доказать неистинность, необоснованность западноевропейского национального мышления и противопоставить ему подлинный национализм, который лишен национального самовосхваления и нетерпимости к культурам других народов.

Евразийцы соглашаются с выводом о том, что европейская цивилизация охвачена кризисом, но, как они подчеркивают, это не означает прекращения ее господства в экономической, политической, духовной сферах. Нельзя не учитывать и тот факт, что европейская культура продолжает быть очень привлекательной для других народов. Попимая свою специфику, Россия не должна ставить перед собой задачу возродиться в качестве европейского государства, ее главная задача – возглавить антиевропейское движение. Россия должна спасти мир от губительного западного влияния.

Проблема отношений России и Европы становится главной в евразийской идеологии. По мнению евразийцев, Европа не может служить примером для Российского государства, поскольку сама она демонстрирует дисгармоничные, противоречивые отношения между отдельными народами и странами. Наоборот, подчеркивают они, Западу следует учиться у России. В поисках доказательств истинности предлагаемого тезиса приверженцы евразийства обращаются к истории Древней Руси и отмечают, что этот период ее существования характеризуется гармоничными отношениями людей и народов. Объясняется это тем, что все они были связаны православием. Последнее, считают евразийцы, предлагает любовь в качестве средства связи людей и стран, оно ориентирует личность не на борьбу за свою индивидуальность и свои права, а на коллективность жизни, позволяющую устранять возникающие противоречия. Образ Древней Руси как исключительно социально-однородного общества, лишенного конфликтов и столкновений, созданный евразийской идеологией, с одной стороны, очень напоминает взгляды славянофилов, а с другой – является идеализацией, не соответствующей исторической действительности. В истории Древней Руси есть немало примеров социально-политической напряженности и крестьянских бунтов, ставящих под сомнение выводы евразийцев. Вместе с тем евразийцы не без основания обращают внимание на то, что некоторые политические доктрины Московского княжества стали неотъемлемыми элементами сознания русского народа. Например, органично вошел в массовое сознание тезис о приоритете государства над личностью, понимание государства как единственного образования, способного гармонизировать отношения внутри страны. Поэтому, когда в России народ выступает против государства, он выступает не против подавления личности, а против невыполнения государством своей функции всеобщего гармонизатора.

Согласно взглядам идеологов евразийства, у России есть преимущество перед Западом потому, что она обладает мощным внутренним импульсом для своего дальнейшего развития. Откуда взялся этот импульс? Критически оценивая ситуацию, сложившуюся в России после Октябрьской революции, евразийцы обращают внимание на то, что революция и гражданская война являются не только катастрофой, но и источником дальнейшего исторического развития, поскольку через осмысление трагичности этих катаклизмов Россия способна выйти на новый, более высокий исторический уровень.

Следующей темой, интересовавшей евразийцев, была тема русских революций, в том числе и Октябрьской. Почему эти революции произошли, что явилось их причиной? По мнению теоретиков евразийства, ответ на этот вопрос необходимо искать в реформаторской деятельности Петра I. Своими нововведениями он разрушил русскую национальную культуру и национальный уклад жизни до такой степени, что Россия, по существу, утратила источники своей внутренней силы. До сих пор этого не удавалось сделать никакими средствами ни одному иностранному государству. Более того, в результате петровских реформ общество разделилось на две части: те, кто принял реформы, и те, кто противостоял им. Большая часть народа петровские реформы не приняла. Таким образом, по мнению сторонников евразийского движения, основная причина революции – в насильственной европеизации России, поскольку именно этот процесс породил раскол русского общества на разные слои. Евразийцы считают, что деление общества на социальные группы и формирование социальной структуры общества зависят не от социально-экономических или политических факторов, а исключительно от социокультурных. Они отмечают, что причиной революции было противостояние между высшим слоем, который ориентировался на западную цивилизацию и ее культуру, и народом, который не принял последнюю, а в силу этого не понимал и не принимал сами эти слои, рассматривая их как чуждые, враждебные, подлежащие уничтожению. Революция в России как результат этих социокультурных обстоятельств была неизбежна, а после нее было неизбежным изгнание или уничтожение европеизированного высшего слоя общества.

В 20-е гг. XX в. сторонники евразийского движения отмечали в своих работах, что русская революция парадоксальным образом объединила большевиков и народ. Большевики ставили перед собой цель довести европеизацию до логического конца, а народ, не принимавший ее, надеялся через большевиков возродить целостность и могущество своей державы. В связи с этим Л.П. Карсавин в своей работе «Философия истории» (1923) писал: «Не народ навязывает свою волю большевикам, и не большевики навязывают ему свою. Но народная воля индивидуализируется и в большевиках; в них осуществляются некоторые особенно существенные ее мотивы: жажда социального переустройства и даже социальной правды, инстинкты государственности и великодержавна»[397]. По мнению евразийцев, большевиков и народ объединила ненависть к существовавшему порядку, но преимущество в этом объединении остается на стороне народа.

Анализируя отношение приверженцев евразийского движения к большевизму, их критики иногда подчеркивают, что в отличие от других идейно-политических течений евразийство находит в нем позитивные черты и моменты, что само евразийство можно рассматривать как попытку синтезировать славянофильство и большевизм. Вряд ли можно согласиться с подобным выводом, и дело тут не в симпатии к большевикам. Евразийцы поставили перед собой цель восстановить историческую правду, а она состоит в том, что большевизм не следует рассматривать как случайное явление.

Представители евразийского движения критически относились к западному либерализму, к европейским демократическим институтам. Поэтому первоначально они позитивно оценили итальянский фашизм как попытку создать альтернативу парламентарно-демократической системе, которая нуждается в замене. В новую эпоху, которая уже началась, демократия, по мнению евразийцев, должна уступить место идеократии – власти великих идей, поскольку только они, проникая во все сферы жизни, способны вывести мир из состояния охватившего его кризиса. Согласно сторонникам евразийства, именно большевики и итальянские фашисты первыми правильно определили роль идеологии в современном историческом процессе и использовали ее силу в своей практической деятельности, поэтому они заслуживают уважения. Но ни фашизм, ни большевизм подлинными идеократиями еще не являются. Итальянский фашизм не создал идеологию, альтернативную большевистской, потому что, прославляя свой народ, оказался не способным преодолеть господствующую на Западе идею европейского превосходства. Большевики попытались противопоставить западной культуре альтернативный вариант в виде культуры пролетарской, на которую они возлагали большие надежды. Однако на самом деле эта культура представляет собой только примитивное заимствование буржуазной культуры. С точки зрения евразийцев, большевики выбрали Россию в качестве полигона для осуществления европейских идей, в частности социализма и коммунизма. Большевики не решили и другую задачу: они не сохранили целостность России и допустили раскол русского государства. По мнению евразийцев, они не в состоянии долгое время сохранять оставшееся единство. Как считает, например, Н. Трубецкой, раньше это единство обеспечивал русский народ, однако растущее национальное самосознание других народов устраняет его монопольное положение. Проблема может быть решена только путем компромисса народов, иначе Россия может уменьшиться до своего великорусского ядра. Приверженцы евразийства считают, что большевики не без основания пытались найти новый способ объединения народов. В качестве объединяющего начала они выбрали пролетариат. Однако, согласно евразийцам, классовый подход в таком тонком и сложном вопросе, как национальный, неприемлем, поскольку он не только не обеспечивает единства, но даже подрывает его. В поисках основы объединения необходимо обратиться не к классовым чувствам, а к национальным как более глубинным. Чтобы обеспечить целостность России, следует принять новую идеологию, которая сменит большевистскую. Такой идеологией должно стать евразийство, поскольку его основная идея: «Все мы евразийцы не только по своему географическому положению, но прежде всего по принадлежности к особой, самобытной евразийской культуре» – способна объединить народы Российского государства. При этом евразийцы не ставят целью вооруженную борьбу против советской власти, они отрицают насилие и террор как средство борьбы. Идея коммунизма может быть преодолена только более могущественной и великой идеей. Таким образом, евразийство относится к тем течениям философской мысли, которые считают, что мир спасет великая идея.

Время расцвета евразийства приходится на 20-е гг. XX в., однако сейчас наблюдается возрождение интереса к некоторым его идеям, потому что остается незавершенным процесс формирования русского национального самосознания и самоопределения России в мировом сообществе.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК