Цельное мировоззрение П.А. Флоренского

Павел Александрович Флоренский (1882 1937) родился в дворянской семье, учился на физико-математическом факультете Московского университета, где увлечение чистой математикой (философско-математическая школа Н.В. Бугаева) сочетал с занятими философией (под руководством князя Трубецкого, Л.М. Лопатина). Второе образование он получил в Московской духовной академии (1904–1908), после окончания которой работал на кафедре истории философии, разработав в этот период ряд оригинальных курсов по истории античной философии, философии культуры и др. В 1914 г. увидело свет самое известное произведение Флоренского «Столп и утверждение истины.

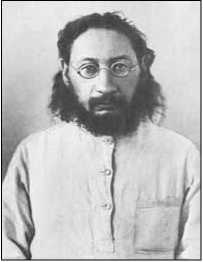

П.А. Флоренский

Опыт православной теодицеи». В течение многих лет Флоренский возглавлял журнал Московской духовной академии «Богословский вестник», оказывавший определенное влияние на русскую богословскую, философскую, литературную мысль. После революции 1917 г. философ демонстрирует принципиальную аполитичность («по вопросам политики мне сказать почти нечего»), лояльность к советской власти при твердом идейном (чаще всего внутреннем) противостоянии ей. С 1918 г. Флоренский работал в комиссии по охране памятников искусства и старины Троицко-Сергиевой лавры, многое сделав для сохранности духовных и материальных ценностей. Он был избран профессором Высших государственных художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), где читал лекции по разработанной им оригинальной философии искусства. Много сил Флоренский отдавал научной и технической деятельности на московском заводе «Карбалит», во Внешнем совете народного хозяйства (ВСНХ) РСФСР, в реализации плана Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), в ходе которой он заведовал лабораторией испытания материалов экспериментального электротехнического института. В течение ряда лет философ был редактором «Технической энциклопедии», в которой опубликовал большое количество оригинальных статей. Флоренский неоднократно арестовывался и осуждался, однако и в ссылках занимался научной работой – например, в Соловецком монастыре, где, видимо, и был расстрелян в 1937 г.

Даже скупое перечисление отраслей и наук, в которых плодотворно трудился Флоренский, свидетельствует о его энциклопедизме. Недаром его называли русским Леонардо да Винчи. Трудно описать и систематизировать разные стороны его многогранного творчества. Однако в целом охарактеризовать принципиальные основы мировоззрения Флоренского, его концептуальную философскую позицию можно, опираясь на его труды «Философия культа» (1918 1922), «У водораздела мысли» (1915–1926), «Мнимости в геометрии» (1922), «Иконостас» и др.

Целью философских исканий русского мыслителя было построение цельного мировоззрения, разработку путей к которому он считал своей жизненной задачей. Отстаивая необходимость и истинность цельного мировоззрения, Флоренский продолжал, углублял и переосмысливал философские идеи своего великого предшественника Вл. С. Соловьева, творчество которого оказало существенное влияние на его мировоззрение. Отталкиваясь от соловьевской концепции цельного знания, Флоренский дополняет ее необходимостью цельного мировоззрения, что существенно изменяет сам подход к философии. Цельное знание Соловьева требует научного, системного подхода и изложения, традиционного для западной философии, хотя реализовать это требование Соловьев не успел. Цельное мировоззрение Флоренского оказывается шире и глубже сугубо научного осмысления мира. Как и Соловьев, он отстаивает и развивает идею цельного знания как единства веры и науки, но не разделяет стремление своего учителя строго научно, системно выстроить свою философскую концепцию. Флоренский больше тяготеет к художественному, образно-целостному осмыслению мира, в воспроизведении которого нет строгих логически очерченных границ. Поэтому мыслитель резко высказывался по поводу «системоверия», видя в нем род суеверия, отстаивал необходимость «эстетического» понимания мира. Эстетическая интерпретация мира означает понимание того, что любой творческий акт эстетичен, а художественная деятельность пронизывает все другие виды деятельности – теоретическую, практическую, литургическую. Естественно, подобный подход не абсолютен, он не исключает наличия в трудах русского мыслителя логичности, систематичности и даже схем в изложении и доказательствах. Недаром Флоренский на склоне лет вспоминал слова отца, сказанные ему еще в юности, о том, что его сила «не в исследовании частного и не в мышлении общего, а там, где они сочетаются, на границе общего и частного, отвлеченного и конкретного. Может быть, при этом отец сказал еще – «на границе поэзии и науки», но последнего я твердо не припоминаю». Эта ссылка на слова отца свидетельствует о том, что русский философ стремился осмыслить особенности своего типа мировоззрения, своей философской рефлексии.

Флоренский принципиально не приемлет как заземленность конкретного, частного в методологии позитивизма, так и отвлеченную, абстрактную метафизику многих идеалистических учений. Он постоянно стремился «видеть корни вещей». «Эта привычка зрения, – пишет Флоренский, – потом проросла все мышление и определила основной характер его – стремление двигаться по вертикали и малую заинтересованность в горизонтали». Это стремление понять, осмыслить и выразить глубинную сущность мира и приводит его к платоновской философии, которая наряду с идеями Вл. С. Соловьева оказала громадное влияние на его мировоззрение.

По мнению А.Ф. Лосева, Флоренский настолько глубоко и тонко интерпретировал концепцию платонизма, что полученные им результаты «по глубине и тонкости» превосходят «все, что я когда-нибудь читал о Платоне».

Расчищая пути к будущему цельному мировоззрению, русский мыслитель полагал, что оно должно синтезировать веру и разум, интуицию и рассудок, богословие и философию, искусство и науку. Отсюда проистекает энциклопедизм Флоренского, оставившего заметный след и в богословии, и в философии, и в науке, и в технологии, и в искусстве, и в литературе. Собственную философскую концепцию Флоренский называл конкретной метафизикой, тем самым подчеркивая свою связь с философией «положительного всеединства» Вл. С. Соловьева, с его критикой отвлеченных начал. Флоренский утверждал, что его обоснования, построения – характера органического, а не логического и отдельные формулировки не могут обособляться от конкретного материала.

«Конкретная метафизика» в таком контексте оказывается реализующим «духовное единство» онтологическим постижением мира, его единства в диалектике внутреннего и внешнего, его органичности. Последнее означает, по мнению Флоренского, то, что он «хотел видеть душу, но хотел видеть ее воплощенной. Если это покажется кому материализмом, то я согласен на такую кличку. Но это не материализм, а потребность в конкретном, или символизм». Его «конкретная метафизика» на практике действительно оказывается «символизмом», точнее, онтологическим символизмом, который и должен явиться фундаментом для «цельного мировоззрения». В самом общем виде философское учение Флоренского как бы распадается на два содержательных пласта, которые, разумеется, взаимосвязаны и взаимодополняемы – на теодицею, точнее, учение о Боге и мире (о вере в Бога и наличии зла), и антроподицею – учение о человеке, Боге и мире, в котором необходимо согласовать Бога и человека, «обожить» последнего. Будучи искренне верующим мыслителем, прежде всего пытающимся осмыслить и выразить духовные основы бытия, Флоренский должен был начинать свои зрелые философские штудии с православной теодицеи, так как всегда был воцерковленным человеком («столп и утверждение истины» он видит в русской православной церкви). Да и особенности формирования его мировоззрения выдвигали на первый план проблемы Бога и мира. Идеи его теодицеи определяли подходы и к антроподицеи. Однако «конкретная метафизика» требовала учета «воплощения» духа в мире, конкретности человеческого бытия, которое взывает к Богу и может быть понято только через божественные установления. Это отмечал сам Флоренский, подчеркивая, что «прежде оправдания человека человек ищет оправдания Бога: прежде антроподицеи ищется теодицея». В свою очередь «конкретная метафизика» бытия человека становится полем, фокусом понимания Бога. Божественное при таком подходе антропологизируется: жизнь человека становится ключом к пониманию Божественности мироздания. Теодицея и антроподицея в результате становятся двумя сторонами постижения бытия, не только взаимодействующими между собой, но и дополняющими друг друга. Правда, выдвигая на первый план теодицею, Флоренский исходит из собственной духовной эволюции, приведшей его к религии. Теодицея русского мыслителя явно не традиционна для богословия и тем более для философии. Она переводит рассмотрение этой проблемы в гносеологический план вместо этического и исследует разум в его «функционировании», а следовательно, преодолевает его понимание как рассудка (по Флоренскому, рассудок – «болезненный» разум), оправдывая разум истиною. Фактически доказывается «само-истинность истины», так как разум и истина «единосущи». Одновременно истинен догмат Троичности (Отец, Сын, Дух) – «истина есть единая сущность о трех ипостасях…Троица единосущная и нераздельная». Богословский «догмат Троичности» делается общим корнем религии и философии, в нем преодолевается их исконное противоборство. Религия и философия сливаются, однако первая оказывается ключом ко второй. Исследование мира сквозь призму учения о «единосущем» дает возможность охарактеризовать мир и истинность его бытия. В отличие от истинного, вечного, Божественного, духовного мира реальная действительность является «падшим» бытием, бытием противоречивым, так как в нем господствуют грех и зло. Следовательно, мир и разум антиномичны. Последнее свойство является одной из главных характеристик реального бытия.

Следует отметить, что кантовское учение об антиномиях интерпретируется русским мыслителем явно нетрадиционно. Антиномии рассматриваются им как сложное взаимодействие тезиса и антитезиса, характеризующее диалектичность бытия и разума. Флоренский подчеркивает, что понятие «антиномия» «как философский термин» связано с философией Канта, хотя заключенное в нем содержание уводит нас в античную философию и последующее развитие философских учений. Более того, только за то, что «Кант имел дерзновение выговорить великое слово «антиномия»… за это одно заслужил бы он вечной славы», хотя собственные его антиномии неудачны (Флоренский).

Настоятельно подчеркивая антиномичность мира и разума, русский мыслитель доказывает, что антиномичность не означает «или то, или другое не истинно»; «ни то, ни другое не истинно. Она убедительно свидетельствует о том, что и то, и другое истинно, но каждое – по-своему». Примирить антиномии, осуществить их синтез анализирующий рассудок не может. Антиномии снимаются только Божественным разумом, реализующимся в религии. Так религия снова становится основанием мира и постигающей его философии. Признавая историческое значение кантовской философии (прежде всего учения о феноменах и ноуменах, антиномиях и др.), Флоренский утверждает, что в целом она лицемерна, лукава; она соткана из противоречий – не из антиномий, не из мужественных совместных «да» и «нет», в остроте своей утверждаемых, а из загадочных улыбок и двусмысленных пролезаний между «да» и «нет». Лукавство философии Канта, по мнению Флоренского, может быть преодолено только признанием истинной реальности, которая и есть реализованный смысл или осмысленная реальность, это воплощенный Логос, это культ. Следовательно, только культ, религия может раскрыть подлинную истину бытия. Поэтому теодицея, будучи разделом богословия, превращается у русского мыслителя и в философское постижение мира, так как исследует последний рационалистически, логически, опираясь на разум и рассудок, на традиции философского анализа, переосмысляемые на основе трудов и выводов книг отцов церкви, богословов.

Теодицея П. Флоренского, особенно в «Столпе и утверждении истины» на основе логического, формального реконструирования исследует онтологическую сущность истины, а через нее и бытия. В конечном итоге, как уже отмечалось, истина, плод чистой рассудочности, оказывается в догмате троичности («Истина есть единая сущность о трех ипостасях»). Но формальная рассудочность требует проверки опытом, что означает необходимость «выйти из области понятий в сферу живого опыта». Последний же в лице религиозного опыта, духовной практики свидетельствует о том, что все определяет вера, построенная на «духовной деятельности» – любви. Любовь как онтологическая сущность предопределяет человеческую деятельность, обращая тем самым теоретический разум к человеку и его бытию – к антроподицее.

Понимание человека и мира в целом возможно только тогда, когда осмыслен феномен выраженности знания, бытия, в котором это знание реализовано. Бытие энергийно, так как направлено и внутрь себя, и вовне. В последнем случае носителями энергий бытия являются имена и слова. Так русский мыслитель приходит к разработке «философии имяславия», оказавшей заметное влияние на русскую религиозную философию и богословскую мысль в последующем[384]. Флоренский фактически начинает разрабатывать новую отрасль русского философского знания – философию имени.

Именем мир «помечается», именем он воплощается, именем он фундаментально характеризуется. Имена и слова проявляют и реализуют энергию бытия. «Слова, – утверждает русский мыслитель, – человеческая энергия и рода человеческого, и отдельного лица, – открывающаяся через лицо энергия человека». Человек как бы творит мир, воплощает смыслы бытия, реализует свои гносеологические возможности. Слово «выводит ум за пределы субъективности и со-прикасает с миром», находящимся вне человека и его «психических состояний» (Флоренский). Слово как бы мостик, соединяющий человека с реальностью, оно есть частица нас в мире и частица мира в нас. Слово в таком контексте бытийственно, онтологично, оно фиксирует уровень нашего познания мира, а также норму бытия мира, поэтому именем выражается тип личности, онтологическая форма ее, которая определяет далее ее духовное и душевное строение. Имя становится ключом к пониманию человека и мира, а философия имени – фундаментом для антроподицеи. По Флоренскому, имена всегда принципиально символичны. Будучи энергиями бытия, они суть не что иное, как само бытие в его открытости человеку, имена – символы бытия. Символ не только воспроизводит, выражает, воссоздает бытие. Русский мыслитель определяет его так: «Бытие, которое больше самого себя – таково основное определение символа». Символ оказывается глубже и выше бытия. Мир символичен по определению, что должно стать предметом философской рефлексии. Символы являются органами нашего общения с реальностью, они мостик, соединяющий нас с действительным миром, они «отверстия, пробитые в нашей субъективности» (Флоренский). Фундаментальность символического осмысления мира для Флоренского столь велика, что он даже свою софиологию (учение о Софии – Премудрости Божьей) пытается построить на этом основании, утверждая, что София – многозначный символ: и церковь в ее земном и небесном аспектах, и святая Богородица, и идеальная личность человека, и миротворческая мысль Божия, и существенная красота всей твари и т. д.

Полисимволичность учения русских мыслителей о Софии позволила Флоренскому найти свои пути построения софиологии, весьма отличные от путей почитаемого им Вл. Соловьева. Если попробовать определить философию Флоренского в целом, то его конкретная метафизика вполне может быть названа онтологическим символизмом, философским символизмом. В этом ключе характеризовал свое мировоззрение и сам Флоренский, который утверждал: «Всю свою жизнь я думал только об одной проблеме, о проблеме символа».

Философский символизм стал методологическим фундаментом как теодицеи, так и антроподицеи Флоренского. Последняя, если подходить к ней не богословски (как согласовать веру в то, что человек, созданный по образу и подобию Божьему, создан совершенным и разумным, а наличное его бытие несовершенно и греховно), а философски, оказывается философской антропологией. Философ пишет, что задача философской антропологии состоит в том, чтобы раскрыть сознание человека как целое, т. е. показать связанность его органов, проявлений и определений. В этом смысле можно сказать, что задача ее – дедуцировать человека из основных определений его существа, из его идеи. С одной стороны, русский мыслитель исходит из основной парадигмы антропологической философии, идеи единства человеческой природы, а с другой – психологизирует идею человека, апеллируя прежде всего к чувствам, ощущениям человека и их возможностям. Флоренский телеологизирует проблему человека и настаивает: «Понимание цели, ради которой существует все в человеке, и будет антропологией, ибо цель всего в человеке есть человек».

При таком подходе фундаментальность исходной интенции его философии (теодицея есть основание для антроподицеи, т. е. человек оправдывается через Бога) дополняется возможностями анализа природы человека: «микрокосм», т. е. человек, хотя и «есть малый образ макрокосма» (Бога), но может существенно углубить возможности постижения «макрокосма».

В философии Флоренского оправдание человека осуществляется и через культуру. Исследуя мир сквозь призму борьбы между Хаосом и Божественным Логосом, Флоренский именно в культуре пытается найти основания для преодоления Хаоса, т. е. закона возрастающей энтропии. Культура для него не самоценна. Чтобы понять ее, необходимо выйти за ее границы. Поэтому, по мнению русского мыслителя, вера определяет культ, культ лежит в основе миропонимания, из которого и вытекает культура. Типологически существуют две разновидности культуры – средневековая и возрожденческая. Первая воплощает целостность и органичность, соборность, диалектичность, активность, синтетичность, реализм. Это объективный тип культуры. Вторая разновидность культуры, возрожденческая, характеризуется раздробленностью, индивидуализмом, логичностью, пассивностью, статичностью, поверхностностью. Это воплощение субъективности, которая в свою очередь воплощает Хаос. Эти два типа последовательно сменяют друг друга в историческом развитии. Флоренский отстаивает продуктивность средневекового типа культуры, относя свое творчество к нему.

Как писал сам русский мыслитель, «руководящая тема культурно-исторических воззрений Флоренского – отрицание культуры как единого во времени и пространстве процесса, с вытекающим отсюда отрицанием эволюции и прогресса культуры».

Эти выводы Флоренского органически вливались в развивавшееся в XX в. культурологическое знание, становясь одним из продуктивных его звеньев. Флоренский является одним из самых выдающихся мыслителей XX в.[385].

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК